月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ライター個別情報

記事一覧

緊急事態宣言が5月25日に全面解除された。私が勤務するゴルフ場は東京都内にあり、都心にも近いということで53日間の営業自粛(クローズ)を経て、6月から営業を再開した。

ゴルフ場では、どのような新型コロナウイルス感染予防対策を行なっているのか。それに対してプレーヤーの反応は?

以下、私が勤めるコース(歩きプレー)での対策を中心に述べていくが、時代の変化に対応できない人の特徴についてもキャディ目線で指摘したい。

まず、ゴルフ場の対策だが、セルフ用の手引きカートを導入した。メンバーの中には、人との接触機会を減らすため、セルフプレーを希望する人もいるが、キャディ付きが基本のゴルフ場では、キャディの雇用を守らなければならない。同時に健康や安全にも配慮し、さらにプレーヤーに対するサービスも考慮しなければならないところが少々やっかいだ。

営業を再開してから2週間、キャディサービスは、①原則クラブの受け渡し、ボールの手渡しはしない。②ボール拭きはしない。③グリーンには上がらない。ということを試みたが、プレーヤーは自分からクラブを持って行こうとはしないし、打った後に当たり前のようにキャディにクラブを渡す。仕方がないのでゴルフ場側は「クラブの受け渡しは臨機応変に対応してくれ」と言い出す始末だった。

クローズ期間中、メンバーの中には、近隣のコースでプレーをしていた人もいるようだ。その際、コロナ対策のガイドラインをあまり守っていないゴルフ場のキャディは、コロナ以前と同じように業務を行っており、それと比較して、「○○ゴルフ場のキャディはなんでもやってくれた」と言っては私たちを困らせた。

そして一番の問題は、高齢のゴルファーほど「新しい生活様式」に対応できないでいることだった。彼らは、営業が再開されたゴルフ場は、以前と同じように自分たちを迎えてくれると思っていたようだ。

行動創造理論を提唱する齋藤英人は、時代の変化に対応できない人の思考の特徴として、次の3つを挙げている。

⒈自分の都合だけで考える。

⒉過去の経験からしか判断しようとしない。

⒊自分にだけは関係ないと思っている。

また、心理学者の河合隼雄は、「昔はよかった」と言い出したときは、「『自分も時代の変化についてゆけなくなったのか』と考えてみる必要がある。」(「こころの処方箋」新潮文庫,1998年)と説いている。高齢者に限らず、これらに心当たりがあるゴルファーは、自らの行動を省察してみる必要があるのではないだろうか。

再開から2週間が過ぎ、対策は徐々に緩和され、キャディサービスは「通常」に戻ることとなった。

しかし、ゴルフ場における感染拡大防止のガイドラインは、ゴルフ場の従業員とプレーヤーの両方のために作成されていることを忘れてはならない。

その上で、「最優先されるべきは、『ゴルファーと従業員の健康』」であると述べ、そのためには、「従来と違うサービスの提供に成らざるを得ない」ことをプレーヤーに理解してもらう必要があるという。コロナにより時代は変わった。それぞれが、時代の変化に柔軟に対応できてこそ、「新しい生活様式」がゴルフ場でも実践できると考える。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

4月22日、日本ゴルフ協会(JGA)はホームページにゴルフ規則の練習問題を掲載し、コロナの影響でコースに行けない自粛ゴルファー向けに自宅で「ゴルフ規則の条項を覚えてみましょう」と提案した。

しかし、この練習問題はプロ・アマを含め、ルールブックを読んだことがあるゴルファーでも答えられないほど難易度が高い。

①なぜ、JGAは答えられないような問題を掲載したのか?

②何が役立つのか?

③どんな勉強をすればいいのか?について考えてみたい。

まずは①の疑問、なぜ答えられないような問題を掲載したのかだが、ひとつには額面通り「規則の条項を覚えることはコース上で素早く規則書を開くのに役立つ」からだ。

条項を覚えると規則全体の枠組みを把握でき、他の規則との関連性、整合性が旧規則とは変わっていることに気が付く。

もうひとつは、規則の勉強法を暗示しているのではないか?というのが個人的な見解だ。JGAが行っているR&Aルールスクール「レベル1」や「レベル2」に関しても受講できた一部の人たちだけが有益な情報を享受でき、それ以外の人たちにとっては何をやっているのか「謎」でしかない。

次に②についてだが、私が「レベル1」を受講したときの光景が思い出される。

「ティーマーカーを動かしたときの罰は?」と講師が質問した。受講者の一人が「2罰打」と答えた。すると講師は矢継ぎ早に「何の罰ですか?何条の罰ですか?何で罰が付くんですか?」と質問を繰り出した。

罰打だけわかっても規則への理解度が低いと応戦できない。講師が被せるように言う。

「ストロークの邪魔になるのを改善したら8条で2罰打。怒って蹴飛ばしただけでは罰は付かない。意図的に動かしたときは、1.2です。ゴルフの精神に反する行為。JGAのレフェリーレベルならこれくらいは答えられないといけない。」講師の説明で一同静まり返る。

「レフェリーや競技運営者にとって必須の知識」とは、覚えた規則を使いこなせることにある。

③について楽な勉強方法はないが、多少なりとも近道を示すならば、やはり条項を覚えたほうが早い。規則書の目次にある条項1~ 20までを覚える。1.1、1.2などの数字も覚える。

私の場合は18ホールのコースに見立てて覚え、単語帳も作った。並行して定義も覚える。本文を読むのはその後でもかまわない。

ルールの勉強がしたい!という人に勉強法を聞かれて、まず条項を覚えろ、というと「そこまでやるつもりはない」とよく言われる。(だったら聞くな。)

「リカレント教育に積極的に取り込む人とそうではない人(取り組まない人/取り組めない人)との間に経済的なギャップが生ずる恐れがある。」とはよくいったもので、仕事でゴルフに関わる人たちにとって、規則を学ぶという選択肢は実益を兼ねていて、いずれ「目に見える報酬」として大きな果実をもたらすだろう。

自粛ゴルファーにとってもゴルフが生涯スポーツであり続ける限り、学びは自らの人生を豊かで実りあるものにする。

JGAのレフェリー用練習問題は50問を15分で解き、45点以上がレフェリーレベルの目安とされている。日本オープンのレフェリーがどれだけ凄まじい努力を日ごろ積み重ねているのか体験してもらいたい。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

新型コロナウイルスによるパンデミックは世界中を駆け巡っている。3月20日、R&AとUSGAはそれぞれCovid-19に対応したいくつかのルールを正式なラウンドで認める発表をした。

これは新型コロナウイルス感染防止のため、各ゴルフ団体から多くの問い合わせを受けてのことで、R&Aはだからといってこの状況下でこのガイドラインをもとにゴルフプレーを推奨しているわけではない、としている。

例えば、①スコアカードはプレーヤーが記入してもよい。(マーカーが書く必要はない)②マーカーにスコアの記入をさせず、口頭で申告してもよい。③スコアカードを委員会に提出する必要はない。など、これまでのゴルフ競技では考えられない内容をガイドラインで認めている。

USGAはさらに踏み込んだ内容を紹介していて、その中でも「ピンを立てない」場合もあるかもしれない、というのだから驚きだ。

「ピンはゴルフというゲームにおいて、重要な役割を果たしている。つまり、ホールがどこにあるかを教えたり、ショットをどの方向に打つべきかの指示をプレーヤーに与えるもの」としながらも「もし委員会が、ピンを挿さないでプレーをすると決定したなら、各ホールのピンの位置をプレーヤーに知らせることにより、その決定が正しかったのだとするベストな方策を考え出さねばならない」とする。

それには詳細なピンの位置を示した紙(ホールロケーションシート)を用意すれば解決できるとガイドラインにはあるが、果たしてピンの立っていないグリーンに向かって球を打つことはゴルフなんだろうか?と個人的には頭をひねる。

ちなみにゴルフ規則では「ゴルフは1つの球を1つのクラブで打つことによってコース上の18ホール(またはそれ以下)の1ラウンドをプレーする」とされる。

USGAはプレーヤーの感染リスクを最小限にする方法として、ピンに触ったり、抜いたりすることを禁止することもできるとしており、もしプレーヤーが違反したら、規則1.2bで規定されているように、罰則付き(1罰打ないし一般の罰)とすることも可能だろう、という。

また、バンカーレーキも同じ理由で撤去されたり、使用しないように注意を呼びかけ、バンカーは足やクラブで均すように指導している。

ガイドラインで私が一番驚いた部分は、「ホールアウトを求めない」という箇所だ。一体何を言ってるんだ? と目を疑った。

ゴルフ規則を勉強したことがある人なら、規則3.3cの「ホールアウトしない」の重みを知っているはず。それなのに「ホールに入った球を拾い上げるとき、ピンやホールカップに触るため、感染リスクが高まるので、ホールアウトしなくていいとする」と堂々と書いてある。

ホールアウトしない方法としては、「ライナーを数センチ、グリーン面より上に出しておく」とある。まさかの本気で球をカップの中に入れさせない、(ストロークプレーにおいて)こんなゴルフがあっていいのだろうか?ピンはなくとも、少なくとも球はホールに入れたいではないか。

本来のゴルフを早く取り戻すためにも、コロナの終息を待つばかりである。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。3月に開催予定だったジャパンゴルフフェアも中止になった。

個人的にはフェア期間中に、ある「夢の対談」を企画していたので残念で仕方がない。かねてより、日本で1番古い神戸ゴルフ倶楽部(1903年開場)と、現存するコースでは2番目に古い雲仙ゴルフ場(1913年開場)の関係者を引き合わせてみたいと考えていた。

神戸と雲仙は離れているが、「グラバー商会」という共通のキーワードがある。

1859年、スコットランド出身のトーマス・グレーク・グラバーは開港と同時に長崎にやってきて、23歳でグラバー商会を立ち上げた。ともに設立に加わったフランシス・グルームという人物がいる。

グルームには弟がいて、のちに商会の神戸支店を開設するために神戸へ行くが、彼こそが「六甲山の開祖」アーサー・ヘルケス・グルームその人である。商会を設立したグラバーの息子(倉場富三郎)はのちに雲仙ゴルフ場を、グルームの弟がのちに神戸GCを造ることになる。

つまるところ、日本のゴルフの歴史は「グラバー商会」なくしては語れないということだ。

商会が繋ぐ2つのコースには他にも共通点がある。どちらも山の上の避暑地に造られていて、真夏でも涼しい。開場当時は外国人の利用者が多く、山を登るときには駕籠が使われていた。駕籠については両コースとも当時の様子を資料として展示しているが、神戸は写真で、雲仙はステンドグラスにして後世に伝えている。

そしてどちらも現在では一般的となった18ホールズ・パー72というフォーマットではない。神戸は18ホールズ・パー 61で、雲仙は9ホールズ・パー 36だが、2グリーンなので2周でパー72となる。

大きく違う点は、神戸は開場時からメンバーシップとして運営されており、プレーするにはメンバーの紹介が必要で、雲仙は日本初のパブリックコースとして設立されたので予約は誰でも自由にできる。

予約は取れるが行くには遠い雲仙、行ってみたいが予約が取れない神戸。どちらも一長一短である。

しかし、神戸にはメンバーの紹介なしでプレーできる方法があるので紹介しよう。神戸GCのホームページを開き、トップページにある『限定プレー枠』をクリックすると、用意された日程から希望日を選び、往復葉書でプレー予約の申し込みが出来る。

支配人の池戸秀行氏によると、往復葉書による申し込みは多い年で年間40枚、少ない年でも20 〜 30枚ほど届くという。HPには「日本のゴルフの幕開けである神戸ゴルフ倶楽部の歴史と伝統を、より多くのゴルフをされる方に知る機会を提供させていただくため『限定プレー枠』の企画を準備致しました。」とある。

神戸は日本のゴルフの聖地としての役割を幅広くゴルフファンを受け入れることで果たそうとしている。

歴史あるコースにありがちなコース移転も、神戸と雲仙に限ってはなく、開場時と同じ場所に現在もコースが残っている。100年前と同じ場所で、同じ景色を眺めながらゴルフをする醍醐味は何ものにも代えがたい。

神戸と雲仙の「出会い」はコロナショックで不発に終わったが、次の機会に是非実現させたい。

※写真は雲仙ゴルフ場のステンドグラス

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

ここ数年、キャディバッグとは別にセルフ用のスタンドバッグ(以下セルフバッグ)をコース内に持ち込むケースが増え、賛否両論が渦巻いている。2017年、群馬県ゴルフ場支配人会が、県ゴルフ協会に加盟する全コースでセルフバッグの取り扱いを統一する決定を下した。

あれから3年が経過し、セルフバッグの需要が高まる中、これをコースへ持ち込むことを禁止するゴルフ場もあるほどだ。なぜ、ゴルフ場はセルフバッグを禁止したり、取り扱いを統一するのか。背景には複雑な事情があるようだ。

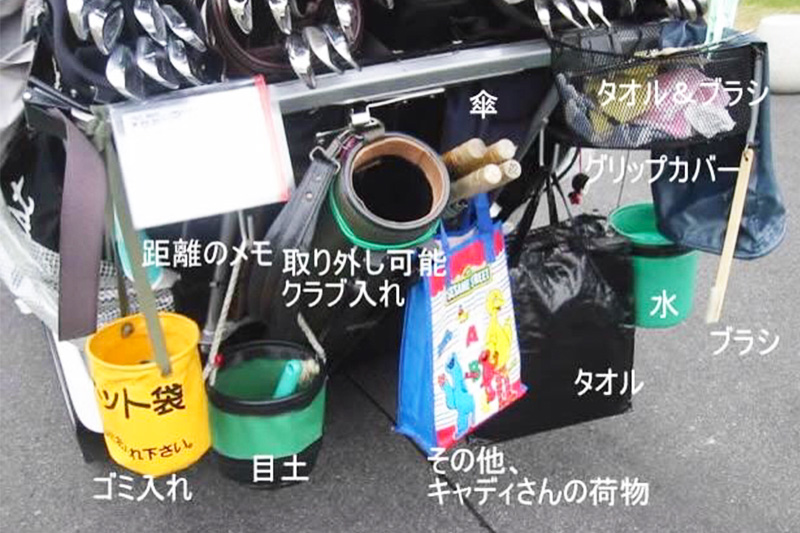

さるゴルフ場でキャディを務める私がセルフバッグのプレーヤーを見かけるようになったのは4~5年前から。

実際にセルフバッグを使用するプレーヤーに付くのは年間1~2名程度だが、セルフのコースでは毎日40組のうち半数がセルフバッグを持ち込むという現状がある。そこで群馬県ゴルフ場支配人会は次の2点をプレーヤーにお願いした。

ひとつはグリーンへの持ち込み禁止、もうひとつは「個人管理」の徹底だ。

ネームプレートも付けずにキャディバッグと一緒に預けられ、大量のバッグと一緒に運搬されると、軽くてシンプルな作りのセルフバッグは破損したり、所有者が不明になったりする。人手不足やスタッフの高齢化が進むゴルフ場では、セルフバッグの対応でトラブルが生じると他の業務にも影響が出る。手荷物と同じように個人で管理してもらうことで現場スタッフの業務を軽減したいのだ。

一方、現場を預かるキャディさん達はセルフバッグについてどう思っているのか?

これはプレースタイルで少し意見が分かれる。乗用カートコースと歩きコースでは使用頻度が大きく異なるからだ。カート道だけを走行する乗用カートコースでは、セルフバッグにクラブを数本入れて行き来することはプレーヤーにとって便利であろう。

しかし、フェアウェイに乗り入れる歩きコースでは、常にプレーヤーの側にカートがあるのでセルフバッグを持ち運ぶ必要がない。それでも乗用、歩き、どちらのキャディもセルフバッグに反対票が多いのには理由がある。

セルフバッグにクラブが数本入っていると、すべてのクラブをひと目で管理できないのだ。4つのキャディバッグが並んでいて、何がどこにあるかを把握している状態がキャディにとって好ましい。

キャディ歴40年のYさんは「クラブがないと、ドキッとする」と言う。本来はキャディバッグの中に順番に並んでいるはずのクラブが、別のところに数本あるという状態は神経を2倍遣う。セルフバッグを持ち運ぶことで「キャディさんもこのほうが助かるでしょ」と思っているプレーヤーがいるとしたら、それは恐らくキャディにとってはいい迷惑かも・・。

今後、キャディ付きコースでセルフバッグを使用するときは、キャディさんに相談してから使うことをお勧めする。そして、使うからには自分で持ち運び、グリーンが終わったら自分でカートまで持って行くことをお願いしたい。キャディはそれが一番助かります!

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

ゴルフ場の浴場に置いてあるビニール袋を廃止、エコバッグを使用する取り組みがある。今年7月からレジ袋の有料化も始まり、ゴルフ業界にも広まりつつある。今回は環境について考えてみたい。

環境省は昨年、「レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)」を発表した。

これは同省が呼びかける3R(スリーアール)のひとつ、リデュース「ごみを減らす」にあたる。あとの2つはリユース「くり返して使う」とリサイクル「再生利用する」だ。

プラスチックごみを減らす必要性は、「海洋プラスチックごみ問題」という世界規模で海洋環境の悪化による生態系への影響が懸念されるからだ。

毎年約800万トンのプラスチック類が海洋に流出し、「マイクロプラスチック」といわれる5mm以下の小さなごみになり、これが海洋生物の体内に入ると、炎症反応、摂食障害などにつながることがわかっている。過去にウミガメやクジラの胃の中からプラスチックごみが発見された事例もある。

また、レジ袋等のプラスチック製品は製造・廃棄時に二酸化炭素を排出し、地球温暖化の一因とされる。これが加速すると人間の手で温暖化を止められず、沿岸部の水没や大火災が頻発し、地球自身が灼熱化する。その分水嶺が2030年といわれてもいる。

同省の令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書には「2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算もあり」とある。

ゴルフ場の浴場にしろ、スーパーのレジ袋にしろ、環境のためを思えば廃止で正解は間違いないようだ。

兵庫県の千刈CCは2008年からメンバーがお風呂場でエコバッグを使用しており、そのエコバッグの裏面には次の文章が印刷されている。

<blockquote>

ゴルフを愛するゴルファー。ゴルフに自分を発見しようとしているゴルファー。(中略)自然に感謝しているゴルファー。できることから始めるゴルファー。

そんな中からゴルファーズエコバッグ。浴室のビニール袋をこのエコバッグに替えるだけ。小さなことからエコロジー。

先日、千刈の脱衣場で着替えを風呂敷に入れられる会員S氏がおられました。ご本人は何気なくお使いですが、これは小さいけれどできることからエコロジー運動なんです。

ゴルフのたびにビニール袋を3枚も使っている私たちとの差は大きいです。目から鱗!ビニール袋を使わない意識を持ちたいゴルファーズエコバッグです。

大好きなゴルフをしながら、ゴルファーができる小さなエコ活動の始まりです。

</blockquote>

このエコバッグは当時の総支配人・池戸秀行氏が創意工夫で作ったもの。

私も2016年に初めて千刈を訪れたときに1つ(2枚入り)購入した。それ以来、ゴルフ場へ行くときはエコバッグに着替えを入れて持って行く。

昨年、西武系のゴルフ場がビニール袋を廃止した。友人が知らずに行ってビニール袋がなくて困った、しかも有料で売ってるんですよ、と話してくれたが、一方では温暖化による大規模火災が頻発するなど待ったなしの状況だ。

この際、人より先にエコバッグを使うことをお勧めする。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

私は某ゴルフ場でキャディをしているが、振り返ると、昨年はノーベル医学生理学賞を2018年に受賞した本庶佑さんにキャディとして付くという名誉な出来事があった。本庶さんはゴルフ愛好家で、記者会見では次の目標は「エージシュート」と語ったエピソードもあるほどだ。

ゴルフ場に勤務していると様々な著名人に会う。余程のことがない限り緊張しない私も、さすがに「ノーベル賞」にはおののいた。

しかし、挨拶も早々に「京都(京都CC上賀茂コース)では池で泳いでいる人がいるって、本当ですか?」と質問したところ、本庶さんは「泳いでいる、泳いでいる。」と笑いながら答えてくれた。

実は京都ゴルフ倶楽部には古式泳法の水泳訓練所があり、「泳いでいる人」とは、古式泳法の訓練をしている人たちのことだ。まだ行ったことはないコースなので、実際に泳いでいる人たちを見たことはないが、本庶さんとの会話のキッカケにもなったことだし、是非今年は上賀茂コースへ行ってみたい。

ルソーは『エミール』(1762年)のはじめに次のように書いている。「われわれが生まれたときには持っておらず、成長して必要とするものはすべて教育によって与えられる」―。

そしてその「教育」のための学習において、人はみな偶発的、個人的であって、一人として同じ経験を持つわけではない。経験とは活動を通した一人一人の学びである。情報化社会といわれる現代、質・量ともにルソーの時代とは比較にならないほど拡大しているメディアがある。

我々はメディアを通して知らず知らずのうちに価値観を形成している。メディアは情報を運ぶだけでなく人々のライフスタイルや社会のあり方も変えている。

そんな中、昔と変わらず対等な関係を築けるのがキャディとゴルファーの関係である。しかも私は、圧倒的な社会的地位のある人ほど人間的で温かく、周囲の人たちに余計な気遣いをさせることもないと感じている。

私が過去に付いたお客様の中で一番印象に残っているのは、元トヨタ自動車名誉会長の張富士夫さんである。

1番ホールのティショットの後、歩きながら聞かれた。「井手口さん、今、何を勉強している?」そんなことをキャディに聞く人は過去にはいなかった。「今どんな本を読んでる?」会話を続けると、張さんとは本籍が同じであることがわかり話が弾んだ。

当時の私は張さんが何者かもわからず、(失礼ながら)面白いおじさんだと思って話をしていたので、後日正体を知ったとき、驚愕したのは言うまでもない。

孫正義さんとのエピソードで忘れられないことがある。

私は野球ではソフトバンクのファンで、ある年、横浜との交流戦を観戦した2日後に孫さんに付いた。スタート前に交流戦を観に行ったけどホークスが負けてしまったと話すと、孫さんは帽子を取って「申し訳ありませんでした!」と深々と頭を下げた。オーナー自らの深謝は「予想外」の出来事であった。

2020年も様々なゴルファーとの出会いが私の経験と学びになり、成長につながる一年でありたい。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

今年の「2019ジャパンターフショー」も千葉市内のフクダ電子アリーナにて大盛況のうちに幕を閉じた。ゴルフ場の芝草管理機械や管理資材のすべてを観られる展示会で、出展者が開催するプライベートセミナーは誰でも自由に参加できる。

今回、私が参加したセミナーは2日間でデモンストレーションを含めて5つ。

<ol>

<li>一季出版「ゴルフコースと樹木・コース設計者が考える樹林帯修復」</li>

<li>バーンハード・アンド・カンパニー「日照問題に光を!グローライトと芝の育成」</li>

<li>全国ゴルフ場関連事業協会「世界中のゴルフ場を見てまわり歩いて気づいたこと~ゴルフ場関連ビジネス活性化のために何をすべきか?」</li>

<li>マミヤ・オーピー「自律走行芝刈り機によるフェアウェイ刈りの自動化が始まる」</li>

<li>日本芝草学会ゴルフ場部会「これからの労働環境に適するバミューダグリーン・採用コースの実情と管理のための必須条件について」。</li>

</ol>

これらの受講は、自分の興味があることや学びたいことを「時間割」を見て決める。今年はなんといっても「バロネス無人芝刈り機」に注目が集まり、セミナーもデモンストレーションも賑わっていた。

無人で動かす自動走行方式は2つの方法があり、ひとつは「管理スタッフの機体操作を記憶させ、再現させるティーチ方式」、もうひとつは「I-GINSでも採用しているマップ方式」と呼ばれるもので、コースのレイアウトをパソコンで読み込み、走行ルートを制御する。

デモはティーチ方式で狭いフェアウェイを刈る設定で、予め記憶された動きが自動走行で披露された。また前方に突然人が出現した場合に自動停止する演出には、会場がどよめき注目の高さが伺えた。

井上誠一の最後の弟子・嶋村唯史氏によるセミナーはいつも学ぶことが多い。

「井上先生に教えられたことは、ゴルフコースにある2つの道を考えて設計すること。それは、風道(かぜみち)と水道(みずみち)です」―。

人間で例えると「風は呼吸」「水は血管」と氏は説明する。風道は年間の気象データに基づき、通り抜けたその先まで考える。血管はコースに栄養を運ぶ。

さらに、ゴルフコースの木は、造成されてから5~10年は育成期間、次の10年は木の成長を見守り育てる期間、次の10年で手入れをし、コースとマッチしてくる。40年程でようやく完成するが、50年が過ぎると育ち過ぎた木が悪戯を始めるという。

手入れされず大きくなり過ぎた木は、日陰をつくり芝の成長に影響を与える(日照遮蔽)。風をさえぎり風道をふさいでしまう(通風阻害)。

コースの景観を維持するためには必要な樹木管理を怠ってはならない。特に日本のコースは林帯が多く、密集しているのが問題だと氏は指摘する。適切な間隔については「木と木の間を乗用カートで通れるくらい」との説明だった。

これは木が成長したときにカートが通れることを意味しているので、植えるときに注意が必要だ。木と芝の生育条件は相反する関係にある。

しかし、やみくもに伐採するのではなく、設計者の設計意図を理解した上での樹木管理が、これからのゴルフコースの最重要課題であろう。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

新しいゴルフ規則が施行されてからもうすぐ1年が経とうとしているが、ゴルファーたちに思ったほどの混乱もなくスムーズな移行ができたのは理由がある。

大抵のゴルファーはルールブックを読まないので、混乱しようがないのが現実なのだ。

今年の日本ゴルフ学会は9月2~5日、群馬県のサンコー72CCに於いて開催された。そこで特別企画として「67年ぶりのルール大改定でゴルフはどう変わったか」というお題を頂戴した私は、発表に備えて1月からデータを取ることにした。

しかし、それらはある特定のゴルフ場で調査したもので、日本全国のゴルファーの平均値ではないことを予めご理解願いたい。

以下、日本ゴルフ学会で発表した内容を記しておく。

新規則に関するデータを取った期間は2019年1月~7月までの146ラウンド・延べ529人(プレースタイルはキャディ付き・歩き・35歳以上のゴルファーが対象)で、調査項目は5つ。

<strong>①新しいゴルフ規則書は読みましたか?

②距離計測機器の有無

③パッティングのときの旗竿の有無

④新しいドロップは実践できているか

⑤ルール改定で無罰になった規則の頻度。</strong>

まず、①の規則書を読んだかという質問に対しては529人中14人が読んだと答え、これは全体の3%にあたる。つまり97%のゴルファーがルールブックを読まないという事実が発覚した。

次に②の距離計測機器については、全体の42%が計測機器を使い、内訳はレーザー19%、GPS23%である。これは1組に4人のプレーヤーがいたら、2人は計測機器を使用している感覚である。

③は今年最も大きく変わった旗竿について、調査結果は全体の88%が「旗竿は立てたまま」プレーする。旗竿を立てたままだとハーフ10分のプレー時間の短縮になるという結果も出ている。

12%の旗竿を抜く派に多く見られるのは、抜いてからラインを読み始める、抜いてからカップの反対側へ行くなど、プレーのペースに明らかに影響を与える行為が見受けられる。抜いた旗竿は最後に誰が立てるのか?という問題まで起き、周りからは歓迎されないと想像できる。

④新しいドロップの「膝の高さから」はかなり浸透してきたが、ドロップはできても「救済エリア」を正確に理解している人は少ない。これはニアレスト・ポイントがわからない為に起きる問題だが、ニアレスト・ポイントの決め方は旧規則と変わらないので、以前からわかっていないのだから新規則になってもわからないままなのは当然といえる。

⑤の例えば「2度打ち」は146ラウンドで6回しか遭遇しなかった。2度打ちが無罰になると喜んだゴルファーは多いが、そもそも頻繁に起こることではないので、2度打ちが無罰になってもスコアが劇的に良くなるわけではない。

また、話題になったバンカーの外から2罰打でプレーできる規則を使った人は529人中6人だった。

ゴルフが他のスポーツと違うのは、審判がいないということであり、それはゴルファーの誇りでもある。この点を踏まえてもう一度聞く。

<strong>「あなたはルールブックを読みましたか?」</strong>

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

人は何故、歌をうたうのか?小泉文夫は「音楽の根源にあるもの」(青土社、1977年)の中で、次のように述べている。

「人間は、誰でも初めからリズム感があったわけではなく、一緒に力を合わせて食糧を捕獲するために、必然的にリズムを獲得するようになった。」

小泉は民族音楽を研究する過程で、エスキモーたちの生活習慣によるリズム感の違いを見つける。内陸に住みトナカイを追う者は単独行動だ。

彼らに歌を歌わせると、リズム感が悪く合唱にさえならなかった。一方、湾に迷い込んだ鯨を集団で囲い込む海側の住人たちは、リズム感がよく歌も上手い。共同作業で鯨を追い込む彼らには普段から心を合わせる訓練が必要だった。

つまり、呼吸やリズムを合わせるために、「歌」が必要だったのである。人は何故、歌をうたうのか?その答えは、「生きるため」だった。

ところが現代社会において、歌や音楽は日常に溢れてはいるが、それが生きるために必要とされているかといえば、必ずしもそうではない人間がいることも確かだ。

来年、生誕250年を迎えるベートーヴェン(1770~1827年)は、「音楽があなたの人生の重荷を振り払い、あなたが他の人たちと幸せを分かち合う助けとなるように」という言葉を残している。生きるための「歌」は、新たな役割が課せられたのだ。

8月末、東京都ゴルフ連盟(以下、TGA)は津堅典子競技委員長のもと「小中学生大会」を開催した。小学4年生から中学3年生まで男女52名は、付き添いの父兄と一緒に参加する「ルール&マナー講習会」が目玉で、45分という限られた時間ではあったが、それぞれスタートの前後にGMG八王子ゴルフ場のコンペルームに集合した。

実はこの大会、第3回と銘打ってはいるが過去2回は台風で中止となり、実質的には今大会が第1回といっていい。念願の講習会付きの大会を企画した津堅委員長に大会の経緯を伺った。

「ジュニア育成に積極的に取り組んでいるKGA(関東ゴルフ連盟)から、TGAでもジュニア教室をやってみては?と打診されたことがきっかけです。ラウンド中にルールやマナー、エチケットなど、わからないことはその場で帯同している競技委員に質問できるように1~2組に1人の委員を配置しました。

講習会は保護者も一緒に参加しますので、これを機会に今まで以上に親子でゴルフのルールや歴史に興味を持って頂けたらと思っています。」

また、無事に講習を終えられたのはボランティア委員の協力があってこそだという。

「TGAは財源がなくて充分なジュニア教室〜ティーチングプロによる技術指導等、所謂『スクール』が出来ません。それを埋めるために参加人数を制限して、委員が子供たち一人一人に目が届くような体制を整えて臨みました。マンパワーで乗り切っています。」

実は私も講習会で講師を引き受けた一人。私が話を始めると、集まった子供たちの目がキラキラと輝き始めた。きっとゴルフには、音楽や歌とは違うやり方で人を元気にする力があるのだろう。教育とは他律から自律への移行である。子供たちがゴルフを通じて少しずつ自律していく姿を見守っていきたい。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

今年は「ジャパンターフショー」(11月7~8日、千葉県、フクダ電子アリーナ)が関東で開催される。従来は隔年開催で「芝草管理機・資材展示会」の名称だったが、2007年から日本芝草学会との共催により「ジャパンターフショー」として、以来、関東と関西で1年おきに開催される。

同ショーではシンポジウムやコース管理用マシンのデモンストレーションも行われる。毎年3月、日本ゴルフ用品協会主催の「ジャパンゴルフフェア」が開催され、多くの来場者を集めているが、本当のゴルフ好きはターフショーへ行くべきだと思っている。

「芝の専門家」が世界から集うこのイベントから学ぶことは多い。ゴルフが大好きな女性の皆さん、一度ぜひ行ってください。新しいクラブを買い揃え、お洒落なウェアを身にまとい、レッスンにも通っている、さて、それだけでいいのか? それでゴルフがわかったつもりなのか? ゴルフコースの主役である「芝」について語り合おう!

ターフショーには、グリーンに使用される芝がほぼ全種類展示される。専門家がその場で丁寧に説明してくれる。バンカーの砂も何種類もあって触り放題。目土用の砂だって、ティーマーカーやヤーデージ板も、ゴルフコースにあるものは何でも揃っている。

<img src="https://www.gew.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/ideguchi2.jpg" alt="魅力満載のターフショー レッスン記事ばかりのゴルフ雑誌も是非取材を!" width="788" height="525" class="alignnone size-full wp-image-58970" />

薬剤散布用のドローンも展示され、コース管理の最先端の機材も見学できる。普段近くで見ることができないグリーンモア(芝刈り機)は、海外メーカーも出展していて、1台何千万円もする大型マシンはところ狭しと展示され、5連や7連のモアに試乗できる。インスタ映えも間違いない。

全国ゴルフ場関連事業協会(http://www.jgia.org)によると、2017年は2日間で3000人弱が来場した。30のプライベートセミナーと、同協会、日本芝草学会によるセミナーが開催され、延べ聴講者は1400人以上だったという。

その大半はゴルフ場関係者だが、一般ゴルファーの中にもコースについて学びたい人はいるはずなので、この機会に参加してみては? 今後のゴルフ人生において役に立つ知識や情報を得ることができる。

これは一種のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上につながると思う。QOLは「生活の質」や「人生の質」という意味だが、人生を豊かでより実のあるものにするためには、健康であり、ストレスのない日常生活を送ることが重視される。

私たちのようにゴルフが生活の中心にある者は、ゴルフ人生の質を上げることに尽きる。

自分のスコアやスイングだけに興味があるだけではもったいない。ターフショーでは、芝について専門的な知識を得たり、ゴルフコース設計家からコース理論や樹木管理についての講義を受講することができ、肥料について学び、環境問題にも正しい知識を持つことができる。

個人的には毎週毎週、レッスンのページばかりに力を入れるゴルフ週刊誌の編集者にも取材に来てもらいたい。最新のゴルフコースの知識やゴルフ文化を伝えることに役立つはずだ。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

詩人でゴルフ史家、アンドルウ・ラングの「ゴルフがスコットランドで生まれたのは、そこにリンクスランドがあったからだ」との名言は、摂津茂和氏(1899~1988年)の著書「偉大なるゴルフ」(ベースボール・マガジン社)に記述される。

同書ではラング名言の数々を紹介しており、スコットランド人は海ぎわの砂丘のリンクスを「神が造ったコース」、あとから内陸にできたコースを「人間が造ったコース」と呼び、一段次元が低いとみなすとも書いている。

スコットランド人の「リンクス信仰」の強さは、全英オープンの創始以来、すべて昔ながらのリンクスで開催されることにも表れている。

神が造ったリンクスは無尽蔵ではない。1848年にガッタパーチャ・ボールが発明されてゴルファーが増加、リンクスが不足して内陸にコースを造り始めた。19世紀末、リンクスの模倣ではなく、ゴルフコースの設計理論を携えてハリー・コルトやアリスター・マッケンジー、チャールズ・アリスンら設計家が現れた。

私はアマチュア競技の競技委員を務める機会が多く、ルールの解釈とコース側の要望との狭間で悩むことがある。

例えば、グリーンキーパーはサブグリーンのカラーをプレー禁止にしてほしい、と切望する。ルール上、サブグリーンは「目的外グリーン」だが、グリーンではないカラーを保護する場合はローカル規則が必要になる。

つまり、競技会によって「カラーの処置」が異なるから、なぜ、ルールを統一できないのかという気持ちが募る一方、コース側の「年1回の競技会の為にカラーを傷つけられたらたまらない」という気持ちもわかる。妥協点は容易に見つからない。

過日、韓国のナインブリッジ(済州島)やボナリ高原(福島県)を設計したDavid M. Dale氏(GOLF plan)が来日。Regional Directorsの東裕二氏も同席して、彼らが造ったゴルフコースの映像を観賞する機会に恵まれた。そこで先述の疑問、「カラー」について東氏に尋ねてみた。

「我々がゴルフコースを造るときの基本的な構造はグリーンとフェアウェイ、そしてラフです。カラーはグリーンの一部であり、グリーンよりも刈り高のある部分。つまりカラーだけを造る概念はなく、あくまでグリーンと同じ構造の中にカラーも含まれている」

ルール上、グリーンとカラーは分けて考えるのが前提なため、カラーはグリーンの一部との説明に私はやや驚いたが、造る側の論理としては納得もできる。さらに「コースは誰のために造るのか?」との質問を重ねると、2人は「オーナーのため」と即答した。

むろん、その意味はオーナーの意図を汲みながらゴルファーの為に造る、ということであろうが、立場による見識の違いを実感した瞬間だった。

競技委員としてルールに向き合う機会が多くなるほど、ルールを中心に判断してしまう自分がいる。Davidが造ったゴルフコースの映像は、カナダの雄大な景色に溶け込んでいたり、アリゾナの砂漠で美しく輝いていた。狭い日本のコースで、2グリーンのカラーから打つとか打たないとか・・・。

そんなことは取るに足らないことに思え、最後にはどうでもよくなった。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

建築家のアントニン・レーモンド(チェコ、1888~1976年)は、日本のゴルフ場と関わりが深い。なぜなら彼は、ゴルフ場のクラブハウスを多数設計したからだ。

1919年、帝国ホテル建設のため来日したフランク・ロイド・ライトの助手として初来日。その3年後に独立して、レーモンド設計事務所を開設する。

当時、東京ゴルフ倶楽部のメンバーであった彼は1932年、同倶楽部が駒沢から朝霞に移転する際に新しいクラブハウスの設計を任される。この白亜の建築物は当時、東洋一と謳われた。

2014年、朝霞市博物館は29回目を数える企画展「東洋一を目指して~朝霞が育てた日本人のゴルフ~」を開催。そこにレーモンドが手掛けたアールデコの建築様式によるクラブハウスの写真資料や模型が展示された。

ここでわたしは、プール付きのクラブハウスを見てしまったのだ! あの時代に、そんなハイカラなクラブハウスを造ったレーモンドが、日本の建築家に与えた影響は計り知れない。

1963年、東京ゴルフ倶楽部は再度移転した。現在の狭山のクラブハウスもレーモンドの設計で、昨年国の有形文化財に登録された。

<img src="https://www.gew.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/ideguchi2.jpg" alt="レーモンドと富士CCの設計図" width="400" height="534" class="size-full wp-image-57801" /> レーモンドと富士CCの設計図

ゴルフ場のクラブハウスとしては2012年の富士カントリークラブ(静岡県)、2014年の門司ゴルフクラブ(福岡県)に続く3件目で、いずれもレーモンドの設計による。

門司のクラブハウスは①贅沢を避け質素に ②ハウス内の流れを機能的に ③必要なものが必要な場所になどの基本方針が忠実に守られている。

コース設計は上田治。ハウス良し、コース良しの「門司」は、わたしのイチ押しゴルフ場だ。

一方の「富士」は、東名・御殿場インターから3分ほどの立地にある。一枚の大きなガラス窓から、富士山を毎回違う絵のように楽しめる意図(ピクチャウィンドー)で設計された食堂と、3方向から火が入る珍しい暖炉が素晴らしい。

コース設計は赤星四郎。富士山が雲に隠れていても、赤星のコースがプレーヤーを十分満足させてくれる。富士山に頼りすぎないレイアウトが、わたしが太鼓判を押す理由でもある。個人的には、富士、門司、東京の順で、レーモンド作のクラブハウスをお薦めしたい。

もうひとつ、変わり種を紹介しよう。神奈川県藤沢市に残される旧藤澤ゴルフ倶楽部のハウスは通称「グリーンハウス」と呼ばれ、戦前に建てられたレーモンド設計の4ハウス(藤澤、我孫子、相模、東京=朝霞)で唯一現存する、スパニッシュ様式の建築物だ。

県所有で、現在は神奈川県体育センターの食堂として利用されているが、老朽化が著しい。きちんと補修・修繕して、歴史の「生き証人」でいてもらいたい。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

第52回ジャパンゴルフフェア2日目、一般社団法人大学ゴルフ授業研究会によるシンポジウム「課外授業でコース体験1000人突破 ぼくらが『ゴルフ』を選んだワケ」が開催された。

シンポジウムのトリは現役大学生による「ゴルフ座談会」で、一橋大学、東京工業大学、慶応大学、法政大学、中央大学、武蔵野美術大学、学習院大学、亜細亜大学から計18名が登壇。司会の片山哲郎氏(ゴルフ用品界社代表)の進行で活発な質疑応答が行われた。

学生たちは4つのグループにわかれ、それぞれの立場でゴルフとの関わりを紹介した。

例えば体育会系ゴルフ部に所属する男子学生は小学生の頃からゴルフに親しみ、その印象を聞かれると「ゴルフにはスポーツ以外の楽しみがあります。帰路、温泉に寄ることが楽しみです」と話した。

<img class="aligncenter size-full wp-image-55887" src="https://www.gew.co.jp/wp-content/uploads/2019/04/daigaku-golf.jpg" alt="大学生18名のゴルフ討論会 珍回答連発で業界爆笑" width="788" height="525">

サークル系の女子学生はスポーツクラブで1年間のレッスンを受けた経験があり、海外でゴルフを楽しむことが多いという。その理由は「低価格なプレー費」で、国内ではコースまでのアクセスに時間がかかることを指摘。

体育の授業でゴルフを体験した学生は「握り方ひとつで飛び方が違う」と自己分析しながら、授業以外で取り組むには「お金と時間がかかる」と話した。

ゴルフにまったく触れたことがないグループからもお金や場所の問題、父親世代がやるというイメージ、テレビを観てもゴルフ用語がわからない等々、ゴルフに対して消極的な発言が続出した。

体育会系、サークル系の学生からはゴルフ練習場で地域住民との交流や、家族とのコミュニケーションに役立つとの声が多く、世代間ギャップを埋めるのにゴルフは有効と考えているようだ。

私は彼らに質問をした。「ゴルフ場のドレスコードで『シャツをズボンの中に入れてください』とあるが、それについてどう思う?」。

私は否定的な回答を予想したが、意外にも大半の学生は理解を示し、すんなりと「従う」との答え。もちろん「馴染まない」という意見もあったが、これは少数派だったように思う。

かつてない面白い意見交換の場となった。座談会終了後の懇親会で先生たちの悩みを聞いた。

授業で使用する「ゴルフボールが足りない」と話すのは、大学ゴルフ授業研究会代表の北徹朗氏(武蔵野美大准教授)。そこで私は、SNSでゴルフ場関係者に処分するボールを授業用に寄付してほしいと呼びかけたところ、数コースから協力したいとの申し出を受けた。

このような試みが、ゴルフ場と大学の連携やゴルファー創造につながると信じている。

さて、最後にゴルフ授業を履修している女子学生3名の声を紹介しよう。

「大学からゴルフをやるって、実は遅いんです!」―。金銭面を含め、親の理解がないと体験できないスポーツがゴルフであり、余程のキッカケがない限りゴルフに触れることなく社会人になっていくのだという。

ヒトは、人生のどのタイミングでゴルフと触れ合えば、その後のライフスタイルにゴルフが自然と溶け込めるのか? そのことを真剣に考えてみる必要がある。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

東京五輪のゴルフ競技会場となる霞ヶ関CCのレストランで、ある「案内」が目に留まった。

<blockquote>

当倶楽部では、地球環境保全のため、ドリンクに提供しているプラスチック製ストローの使用を廃止いたしました。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、フロート、モカフローズン、ミルクシェーキには紙ストローを提供させて頂きます。

食堂委員会</blockquote>

スターバックスコーヒーとマクドナルドは昨年、プラスチック製ストローの廃止を発表。近い将来、世界中の店舗で全廃を目指すという。霞ヶ関CCの小川晴也食堂委員長は、「レストランのスタッフから提案され、昨年9月に実施したのです」―。

五輪を迎えるスタッフの意識はこんなところにも表れている。 霞ヶ関CCは1929(昭和4)年に東コースを開場、1932(同7)年に西コースが完成して日本初の36ホールズとなった。

2016年、トム・ファジオと息子のローガン・ファジオによる改修で、東コースは1グリーン化、総距離も延長された。今年2月、東京2020組織委員会(スポーツ局)とJGAオリンピックゴルフ競技対策本部、これに霞ヶ関CCの担当者を交えて準備状況の説明が行われた。

霞ヶ関CCからは大野了一キャプテンと東海林護グリーンキーパーが出席、活発な質疑応答が行われた。東海林氏の回答主旨は次の通り。

<ul>

<li>真夏の開催でコースコンディションが気になるが、国際ゴルフ連盟(IGF)から五輪期間中のメンテナンス人員は111名との要望があり、専門スタッフの確保が急務。</li>

<li>ギャラリーの安全確保と競技性の高いコース提供を目標に掲げ、日本の高いコース管理技術を発揮したい。</li>

<li>コースが世界中に放映されることから綺麗なビジュアルも追求したい。</li>

</ul>

また、大野キャプテンは、

<ul>

<li>IGFの要望で新しい練習場を造ることになり、西コースの18番ホール(425ヤード・パー4)グリーン手前からティに向かって打つ仮設レンジ(350ヤード)を昨年完成。</li>

<li>横60ヤード、縦40ヤードの芝打席で東コースと同じ品種のヒメコーライを植え、散水・排水設備も整えたことが紹介された。現在、西コース18番は118ヤードのパー3として営業されているが、会員の理解を得ることで練習環境の充実を図った。</li>

</ul>

会見には同競技対策本部アドバイザリーボードメンバーの樋口久子氏も出席。ゴルフ競技の復活を国際オリンピック委員会(本部スイス・ローザンヌ)に働き掛けた話を披露した。

2009年6月15日のプレゼンテーションが決め手となったが、2016年のリオ大会では、特に男子のトップ選手が軒並み欠場、不評を買ったことは記憶に新しい。東京大会での成功がゴルフ継続の生命線でもあり、「わたしは地元・川越市の出身。皆さんのお力を借りながら是非とも成功させたい」 と意気込みを語った。

冒頭の「紙ストロー」は、この話と無縁ではない。諸事、国際基準の意識を高めることが大会の成功につながっていく。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

<strong>「温泉deゴルフデビュー大作戦!」―。</strong>

思わず身を乗り出してしまいそうなタイトルだが、これは株式会社十八銀行が立ち上げた長崎県雲仙市の雲仙温泉街、小浜温泉街の地域活性化企画だ。地元旅館・ホテル関連事業者と、行政機関、金融機関が一体となって取り組む「雲仙みらいプロジェクト」のひとつである。

雲仙市は集客促進のために雲仙・小浜の14の温泉旅館と雲仙ゴルフ場との共同企画で、宿泊者限定の「リゾートスタイルのゴルフプラン」を2種類(3ホール2000円+ゴルフ場利用税350円、4ホール3000円+同)用意している。

ゴルフシューズやクラブのレンタルもあり、ビギナーや家族連れ、カップルで気軽にゴルフデビューできる。スタート時間は原則、午後3時から4時半としているが、希望があればリクエストに応じる場合もあるという。

雲仙ゴルフ場は大正2(1913)年、日本初のパブリックかつ県営ゴルフ場としてスタートした。当時日本には、神戸ゴルフ倶楽部(1903年)、横屋ゴルフ・アソシエーション(1904年)、ニッポン・レース・クラブ・ゴルフィング・アソシエーション(根岸ゴルフコース・1906年)など民営のメンバーコースが開場していたが、横屋と根岸は現存しておらず、雲仙ゴルフ場は神戸GCに次ぐ日本で2番目に古いコースとなった。

ゴルフ場を含む周辺は1934年に日本初の国立公園に指定され、ゴルフ場は雲仙国立公園の中にある。その後、2006年に民営化され「雲仙ゴルフ場株式会社」となった。

<h2>医療とゴルフの合わせ技</h2>

私が初めて雲仙ゴルフ場を訪問したのは2013年8月のこと。ちょうど開場100周年で、この機を逃してなるものかとの意気込みで向かった。「下界」は連日の猛暑だったが、コースは標高750メートルの丘陵にあり、驚くほど涼しかった。

雲仙へ向かうとしたら、やはりネックになるのはアクセスだろう。雲仙ゴルフ場のホームページによると、長崎空港〜ゴルフ場まではバスで1時間50分、車で1時間30分。長崎市内〜ゴルフ場は、特急バスで約1時間40分。マイカーの場合は、諫早IC〜ゴルフ場まで約1時間かかる。

このような難点を打開すべく白羽の矢が立ったのが、東京在住でありながら長崎観光大使を務める森清一氏。同氏はこの度「雲仙ふるさと大使」も兼ねることになり、「雲仙みらいプロジェクト」を通してゴルフ場を含む雲仙の観光都市化に取り組んでいる。その具体策が面白い。

㈳未来医学研究会の副会長で㈶日本中国文化交流協会の顧問も務める森氏の構想はこうだ。長崎空港をアジアの玄関口として再注力、特に中国からの観光客に日本の医療も体験してもらうというもの。

人間ドックを日本で受診、その後温泉やゴルフでリフレッシュしてもらう。来年、長崎で日中(医療)シンポジウムも開催予定とか。

国内のゴルフ人口が減少する一方で、中国人も認める日本の最先端医療と観光(ゴルフ)を結び付ける構想だ。日本で2番目に古いゴルフ場の街に、最新の知恵が盛り込まれる。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://www.gew.co.jp/magazine">月刊ゴルフ用品界についてはこちら</a>

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア