月刊GEW10月号 「健康産業」としてのゴルフ その意義と可能性を徹底検証

ライター個別情報

記事一覧

進むクーラー付きゴルフカートの普及

本連載2024年3月号において、ゴルフ場で最も熱くなる場所は「カートの座席」であることについて紹介した。当時は、PGMのクールカートにまだ目新しさを感じていたが、この2年弱で多くの企業からゴルフカート用クーラーが販売されゴルフ場での導入も進んでいる。

総プレー時間270分(4時間30分)のうち、実際に打っているのは2-3分であり、夏場のプレーでは日射を遮るためにカートに座っている時間が長くなっていることが考えられる。「カート内に涼しい風を送る」ことに関してはクーラーが解消してくれているが、カート内における暑さ対策の根本解決にはなっていない。

<h2>風で涼を感じても尻から熱せられている</h2>

暑熱下でのプレー中、キャディバッグからドライバーを抜き取ろうとした際「熱っ!」となった経験が1度はあるだろう。特に黒ヘッドの場合はそれを感じやすい。筆者らの調査では、気温39℃前後のプレー時におけるドライバーヘッドの温度は61.7℃になっていた。

前述のように、ドライバーヘッドよりも熱くなるのは「カートの座席」である。乗用カートの座面温度は70℃を越えており、ドライバーヘッドの温度よりも約10度(71.1℃)も高温になっていた。尻や腿裏は指先よりも熱さを感じ難いため、大半の人はショットを終えて、カートのシートにどっかりと着席し休息している「つもり」になっているかもしれないが、「実際」には尻から身体が熱せられて、座面の熱で体温を上昇させ逆効果になっている可能性も否めない。

<h2>ベビーカーにみる風の通りと蓄熱度合</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/09/2509kita1.jpg" alt="" width="788" height="542" class="size-full wp-image-90124" /> 図1.ベビーカータイプと1時間走行時の平均温度(頭部周辺と足元周辺)

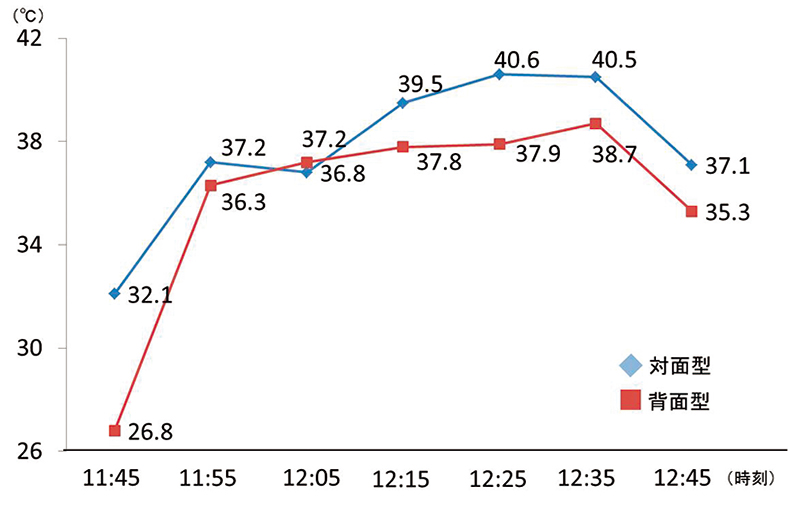

ベビーカーには押す人と赤ちゃんが向かい合う「対面タイプ」と、背中側から押す「背面タイプ」の2種類が存在する。今夏、移動中のベビーカー内温度(60分間)を調べたところ、「対面型ベビーカー」の方が高温になった(図1)。

具体的には、対面型の頭部周辺温度の最大値が42.1℃、背面型では39.5℃であり、対面型の方が2.6℃も高温になっていた。60分間のデータ平均値で比較すると、背面型は36.6℃、対面型が38.3℃となっており、両者間の温度差(1.7℃)には統計学有意差(p<0.001)が認められた(図2)(図3)。この実験ではベビーカーを60分間押し続けたが、立ち止まりながらゆっくり進んだ場合、対面型と背面型の温度差はもっと開いた可能性がある。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/09/2509kita2.jpg" alt="" width="788" height="400" class="size-full wp-image-90125" /> 図2.赤ちゃんマネキンの頭部周辺平均温度の比較

(実験条件:赤ちゃんマネキンを乗せた同型同色のベビーカーを同時に稼働。実験終了時のWBGTは30.7℃)

このように、「対面タイプ」は熱がこもりやすいため、ベビーカー用扇風機などで風を循環させ、温湿度を抑える工夫が必要であることを提言している。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/09/2509kita3.jpg" alt="" width="788" height="510" class="size-full wp-image-90126" /> 図3.ベビーカーの走行時における赤ちゃんマネキン頭部周辺温度の推移

<h2>正面から風を浴びられる背面型ベビーカーの方が涼しい</h2>

ベビーカーの知見をゴルフカートに置き換えて考えてみたい。ゴルフカートの窓(フロントシールド)は打球事故防止のためのものであり基本的には開放しない。となると、背面型ベビーカーのように正面から風を浴びることはできないので、背面型ベビーカーと同じような熱籠りが生じる可能性が高い。

カートエアコンがそれを解消している場合はよいが、エアコンが設置されていないカートの場合や、4バッグプレー+キャディの乗車もある場合などは、当然蓄熱度合いが高まるだろう。

<h2>エアコンのないカートにはフロントシールド両側に小型扇風機を設置しよう</h2>

フロントシールドは閉まりっぱなしなので正面から風が浴びられない上に、シート(尻)から熱せられ、さらには乗車密度が高い場合は熱籠りも促進される。カートから降りれば猛暑の直射日光が降り注ぎ、暑さから逃れることなくプレー再開となっている場合が多いと思われる。安全上、フロントシールドを開けようと言う提言には問題があると思うので、「エアコンのないカートにはフロント両側に小型扇風機を設置し熱籠りを解消しよう」と提案したい。

<h2>参考文献</h2>

・鈴木タケル、北 徹朗ほか(2023)猛暑日におけるゴルフ場内各場所やゴルフ用具の表面温度変化についての実態調査、ゴルフの科学Vol.36,

No.1,pp.40-41

・北 徹朗(2024)「急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策」(GMACセミナー2024:地球沸騰化時代、夏のゴルフを安全に楽しむには -ゴルフと環境とSDGsを徹底討論-、2024年3月9日発表資料)

・毎日新聞(2025)ベビーカーの対面型と背面型、どちらが暑い?実験を受けた対策は:<a href="https://mainichi.jp/articles/20250810/k00/00m/040/209000c" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://mainichi.jp/articles/20250810/k00/00m/040/209000c</a>

(2025年8月13日配信記事)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

保護者が最も心がける熱中症対策は「水分補給」と「帽子」

小学4年生から中学3年生の子どもを持つ全国の保護者870名を対象とした「子どもがいる家庭の熱中症・暑さ対策に関する実態調査」(2024年5月に株式会社明光ネットワークジャパンが実施)のレポートによれば、子どもが実施している熱中症対策として「こまめな水分補給」(73.5%)、「帽子の着用」(51.2%)、「室内を適切な温度に調節」(49.1%)の順に回答が多かったとされている。

同じく、筆者らが実施した、小学生の子どもを持つ保護者500名に対する調査(2022年5月実施)によれば、「子どもの熱中症対策について親として最も心がけていること」について、男性の66.8%、女性の74.4%が「水分補給」を挙げ、同じく「帽子による調節」(男性6.0%、女性9.2%)が続いている。筆者らが実施してきた先行研究においては、帽子の効用を高めるには、素材、色、形状を工夫することも暑熱環境下においては重要であるあることを明らかにしてきた(Kita et al.,2019)(北ら,2022)(北,2023)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/08/kita250802.jpg" alt="" width="788" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-89629" />

<h2>子どもの熱中症対策の盲点は「色」への配慮</h2>

筆者の調査(2022)では、「帽子」の「素材」「色」「形状」に関する意識についても調べている。調査結果を表1に示した。「帽子の素材」については、気を遣っている割合が男性42.0%女性46.0%、「帽子の色」については男性32.4%女性30.4%、「帽子の形状」については男性37.2%女性39.6%となった。このように、「色への配慮」が全項目の中で最も低い傾向であった。この調査では、ウエアについても同様の設問を設けたが、同じ傾向であった。この結果からは「帽子を被っていれば安心」と思い込みがちで、色への配慮は盲点になっている可能性が示唆される。

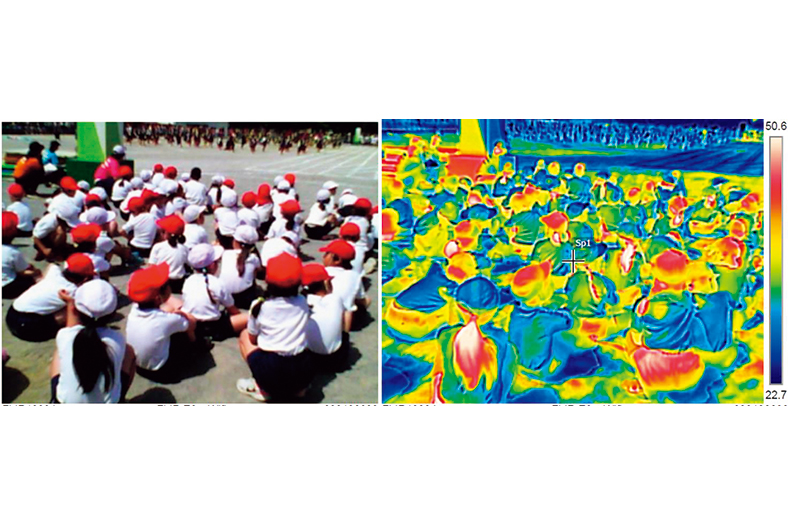

しかしながら、図1(撮影:北 徹朗)に見られるように、5月の気温においても赤帽は50℃近くにまで蓄熱し、白帽とは20~30℃もの差が生じている。黒髪をむき出しにしていると60℃を超える表面温度であることが観察できるので、高温になる赤帽であったとしても被らないよりはマシである。児童が履いているグレーのパンツも高温になっていることが見てとれる(北,2024)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/08/zu1.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-89505" /> 図1.児童用赤白帽の屋外環境下での蓄熱の状況<br />(撮影:北 徹朗、撮影日:2023年5月27日)

<h2>大人と比べてプラス7℃:子ども特有の暑熱環境「こども気温」</h2>

サントリーとウェザーマップ社が2023年に行った共同検証実験において、子どもの背の高さで計測した温度が、大人と比較するとプラス7℃程度にもなった結果から、子ども特有の暑熱環境を「こども気温」と称し2023年より子どもの熱中症対策に関する啓発活動が行われている。

この検証実験においては、日向と最も涼しい日陰では、WBGTに4.2℃の差(熱中症警戒レベル2段階分の低減)があったとされ、その結果から、日陰に入ることで日差しを避け身体にかかる熱ストレスを大きく低減させることができるので「連続した日陰を歩くことによって熱中症リスクを有意に低減することが確認されている」としている。

<h2>起伏やカート道路、風の通りの善し悪しなど、ゴルフ場のWBGTは一定ではない</h2>

ゴルフ場におけるこの観点からの提言は、筆者がGMACセミナー2024において「急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策」として具体的に述べている(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/08/zu2.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-89506" /> 図2.<br />暑さポイントに応じたマッピングとスコアカードの工夫(GMACセミナー2024発表スライドより)

特に起伏のあるゴルフ場ではホールごとにWBGT値にバラつきがあることが予想される。他方、河川敷の様な平坦なコースでは、前述の先行研究で述べられるように「連続した日陰を歩くことによって熱中症リスクを低減することができる」と思われる。特に起伏のあるコースでは、来場者の参考になるよう、目安となる数値データを収集し示しておくことも熱中症対策として有用であり、夏場のゴルフ場マネジメントには必須であろう。

参考文献

・株式会社明光ネットワークジャパン(2024)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000071552.html(2025年7月20日確認)

・北 徹朗(2022)子どもの暑さ対策における保護者の「帽子」に対する意識、未公刊

・Kita et al.,(2019)Changes in Temperature Inside a Hat During the Play of Golf -Comparison of Hats with Different Shapes-、International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games, Special Issue Vol.6, No.2, pp.163-166

・北 徹朗ら(2022)帽子の素材・色・形状が暑熱環境下でのスポーツ実施中の生理指標と帽子内温湿度に及ぼす影響、デサントスポーツ科学Vol.42、pp.37-51

・北 徹朗(2023)帽子の形状・色の違いが帽子内温湿度に及ぼす影響-暑熱環境下における各種スポーツ実施中の経時的変化-、繊維機械学会誌Vol.76、No.4、pp.199-205

・北 徹朗(2024)人工暑熱環境下における児童用帽子の表面・内側温度の経時的観察-暑熱対策帽子の製品化に向けた赤白帽・黄白帽・桃白帽の比較検証-、日本運動・スポーツ科学学会第31回大会抄録集、p.24

・サントリー食品インターナショナル株式会社(2025)https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF1594.html(2025年7月20日確認)

・北 徹朗(2024)「急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策」(GMACセミナー2024:地球沸騰化時代、夏のゴルフを安全に楽しむには -ゴルフと環境とSDGsを徹底討論-、2024年3月9日発表資料

北 徹朗|きた・てつろう

博士(医学)

武蔵野美術大学教授・同大学院博士後期課程教授

GMACゴルフ市場活性化委員会有識者委員(企業連携・交流部会副委員長)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

10種目(1200名)のスポーツコーチにおける熱中症知識指数の比較

ドイツは700カ所を超えるゴルフ場(世界6位)を有するゴルフが盛んな国の1つである(R&A, 2021)。同国ハイデルベルク大学(医学部)のSophie Leerら(2024)による、ドイツの10大屋外スポーツのコーチ(1200名)を対象とした研究(Gaps in Heat-Related Knowledge, Practices and Adaptation Strategies Among Coaches in German Outdoor Sports)によれば、スキー、サッカー、ゴルフに関わるコーチの熱中症に関する知識が特に低かったことが示されている。

具体的には、各スポーツコーチにおける熱中症症状に関する知識指数(KOSI:knowledge of heat-related illness symptoms index)をみると、スキー(9.85±1.80)、サッカー(10.07±2.33)、ゴルフ(10.09±1.75)では、全体の平均値(10.31 ± 1.81)よりも顕著に低値であった。逆に、山岳スポーツ(10.56±1.73)と馬術(10.56±1.61)のコーチにおける知識レベルは高かった、とされている(図1)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/07/kita250701.jpg" alt="" width="788" height="398" class="size-full wp-image-88623" /> 図1.ドイツの屋外スポーツコーチにおけるKOSI 値(黒:正偏差、白:負偏差)<br />(Sophie Leer et a(l. 2024)International Journal of Public Healthより引用)

なお、調査対象者の平均年齢は44歳(最年少18歳,最高齢81歳)であり、そのうち68%が男性、コーチ歴は平均15年(±11年)であった。

<h2>熱中症対策の実施状況と改善可能性</h2>

ドイツスポーツ医学予防協会(German Society for Sports Medicine and Prevention:DGSP)の勧告に基づく10の予防策について、スキーのコーチを除く1080人に対して調査が実施された。熱中症予防対策の実施状況において顕著な欠陥が見られた種目として、テニス、山岳スポーツ、サッカー、水泳の順に多く、次いでゴルフが挙げられている(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/07/kita250702.jpg" alt="" width="788" height="475" class="size-full wp-image-88624" /> 図2.ドイツの屋外スポーツにおける暑熱対策の実施状況と改善の可能性(黒:実施度、白:改善可能性(%))(Sophie Leer et a(l. 2024)International Journal of Public Healthより引用)

また、屋外スポーツのコーチにおける「熱中症予防に関する知識」、「熱中症予防の実践度」、「熱中症予防行動の選択肢」が、どの程度相関しているかについても分析されている(図3)。それによれば、コーチにおける暑さや熱中症に関する知識は予防行動には反映されていなかった。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/07/kita250703-1.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-88625" /> 図3.ドイツの屋外スポーツにおけるコーチの熱中症の「予防知識」・「実践度」・「予防行動の選択肢」の相関分析<br />(Sophie Leer et a(l. 2024)International Journal of Public Healthより引用)

他方、「熱中症予防行動の選択肢(Options for action)」と「熱中症予防の実践度(Practice)」の間には有意な相関関係が認められており、知識よりも現場で対応可能な選択肢の有無の影響の方が大きい可能性が示唆されている。

現在の予測では、約60年後に、医学的に許容できる気温リスク環境下で夏季五輪を開催できるのは、世界33都市のみと想定されている。22世紀初頭には地球上で開催に適した都市は僅か4都市とされる。この研究では、こうした状況を踏まえ、トップスポーツ選手よりもはるかに裾野が広く参加人口規模の大きいアマチュアスポーツにおいて、今後も懸念される極端な暑さに対して、十分な備えをしていると言えるのか疑問である、と締め括られている。

<h2>参考文献</h2>

・R&A(2021)Golf Around the World 2021

・Sophie Leer et al.(2024)Gaps in Heat-Related Knowledge, Practices and Adaptation Strategies Among Coaches in German Outdoor Sports、International Journal of Public Health 2024 Dec 4;69:1607928.

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

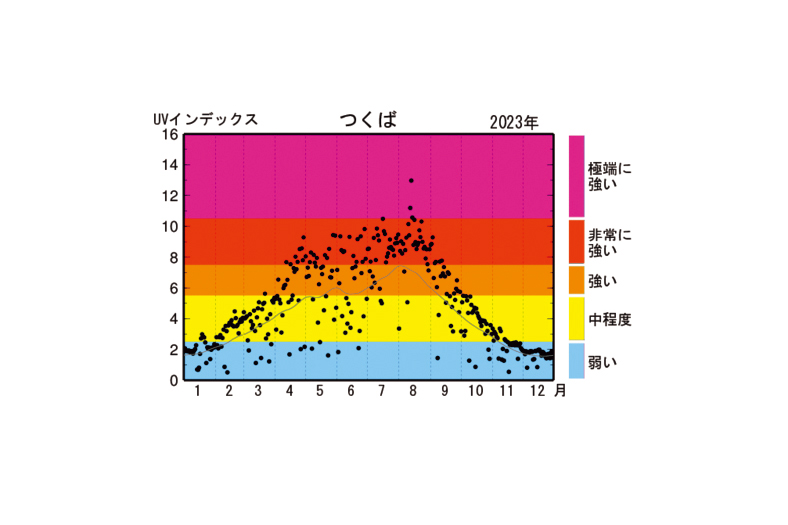

市販されるUVカットスプレーの効果検証

気象庁によれば、2023年に日本に降り注いだUVインデックス値が初めて極端に強い(Extreme)レベルにまで上昇したとされている。こうした背景から、Kita et al.,(2024)は暑熱環境下におけるゴルフ場でのプレー中の着衣内への紫外線透過量について検証し、白やピンクなど淡い色において紫外線透過が多く認められたことを報告している。この研究概要については、以前のこの連載でも紹介した。前述の気象庁のデータサイトによれば、例年5月頃からUVインデックス値のレベルは急激に上昇し真夏並みになっている。

本稿では、市販されているUVカットスプレーを着衣表面に塗布することで、着衣内部への紫外線透過をどの程度抑制できるかを観察したので、その概要を紹介したい。

<h2>SPF50+およびPA++++タイプのスプレーをポロシャツ表面に塗布</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/06/2506kita3-1.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-87959" /> 図1.紫外線透過量は着衣内前胸部で計測

実験は2025年5月8日の13時12分~14時12分(60分間)、東京都内の人工芝グラウンドで実施した。一般的に皮膚や髪の毛など人体に直接スプレーするタイプの製品を用いた。2体のマネキンに綿ポリ製ポロシャツ(白)を着せ、一方に市販のUVカットスプレー(SPF50+およびPA++++タイプ)を塗布し、もう一方は塗布しないコントロールとした。紫外線量はマネキン着衣内前胸部に装着したデータロガーで10秒おきに計測した(図1)。当日の実験環境は最高気温30.8℃、WBGT24.3℃であった。

<h2>着衣内のUV-Aデータを10秒おきに60分間計測</h2>

図2はポロシャツ内のUV-Aを10分ごとにプロットした経時的推移である。スプレーを塗布した方は、概ね0.002mW/cm2~0.005mW/cm2の推移にとどまったが、スプレーを塗布していないコントロールにおいては、着衣内に0.041mW/cm2~0.033mW/cm2程度の紫外線透過が認められた(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/06/2506kita1.jpg" alt="" width="788" height="540" class="size-full wp-image-87957" /> 図2 ポロシャツ内のUV-A量の経時的変化

実験を行ったグラウンドにおけるUV-Aの平均値(着衣無し)は2.280mW/cm2(最大値2.560mW/cm2)であった。UVカットスプレーを塗布したポロシャツでは平均0.005mW/cm2(最大値0.010mW/cm2)、塗布しなかった方(コントロール)では平均0.030mW/cm2(最大値0.050mW/cm2)のUV-Aが検出され、両者間には統計学的に有意な差(p<0.001)が認められた(図3)(表1)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/06/2506kita2.jpg" alt="" width="788" height="557" class="size-full wp-image-87955" /> 図3ポロシャツ内側胸部におけるUV-A透過量の平均値

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/06/54.jpg" alt="" width="788" height="525" class="aligncenter size-full wp-image-87960" />

7月下旬のゴルフラウンド中のポロシャツ内の紫外線透過について、筆者による過去の研究(Kita et al.,2024)では、ピンク・濃紺・グレー・白のうち「ピンク」が最もUV-Aを透過(最大値0.095mW/cm2)させていた。このように、着衣の素材や色によっては布で覆われた部位であっても紫外線は透過するが、今回の検証により通常皮膚に用いるUVカットスプレーを着衣表面に塗布することでも紫外線透過量は抑制されることを確認した。

今後、UVカットスプレーにおける素材や色との相性を調査することで、効果的な組み合わせが見つかる可能性もある。また、発汗してシャツが湿っている場合や雨などの影響はどうか。夏に向けて実際にヒトが活動中の環境で同様の効果があるか検証したい。

<h2>参考文献</h2>

1)Kita et al.(2024)Observation of Clothing Color and UV Transmission in Hot Environments:A Pilot Study on Playing Golf in Mid-Summer in Japan、The Conference of Digital Life vol.2

2)北 徹朗(2023)紫外線指数(UVインデックス)が『極端に強い』領域に日本は突入 来夏は暑さ対策だけでなく「紫外線対策」が必須、ゴルフエコノミックワールド2023年10月号

3)北 徹朗(2024)ゴルフプレー中における着衣の色と紫外線透過量の観察、ゴルフエコノミックワールド2024年10月号

4)北 徹朗(2025)真冬のスポーツ実施中における紫外線量―ゴルフ、スキー、マラソンのうち紫外線対策が最も必要なスポーツは何か―、ゴルフエコノミックワールド2025年4月号

大学とゴルフ産業の連携協定から9年

「大学体育のゴルフ授業の充実を目指した産学連携協定」(2016年6月27日,図1)からまもなく丸9年を迎える。この産学連携協定で交わされた大学への支援内容は「ゴルフクラブ無償提供」、「ゴルフ場の大学教育利用促進」、「教本や指導者マニュアルなどの共同開発」、「大学ゴルフ授業の教育研究支援」など、であった。

この間、日本ゴルフ用品協会加盟メーカー各社からは150大学に対し5976本ものゴルフクラブが無償提供されている(2025年4月現在)。また、2017年以降、キャロウェイゴルフは独自に100を超えるセットクラブの無償提供をしている。大学において教養科目とりわけ体育科目の予算は多くはないため、真新しい最新のテクノロジーが駆使されたゴルフクラブを使用できる授業はどこの大学でも人気が高い。特に、予算削減で苦しんでいる国公立大学においては、用具を無償提供頂くことでゴルフ授業の復活や新設が近年相次いでいる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/05/2025kita1.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-87527" /> 図1.GMAC 馬場委員長、大体連 安西会長、スポーツ庁 鈴木長官、PGA 倉本会長(引用元:公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイトより)

教本や指導者マニュアルなどの共同開発においては、日本プロゴルフ協会からの支援を受けた。具体的には、大学教員との意見交換会を経て「PGAカレッジゴルフテキスト」(2017年)、「大学ゴルフ授業カリキュラム・指導マニュアル」(2019年第3版)、「大学ゴルフ授業副教材」(2017)を作成している。

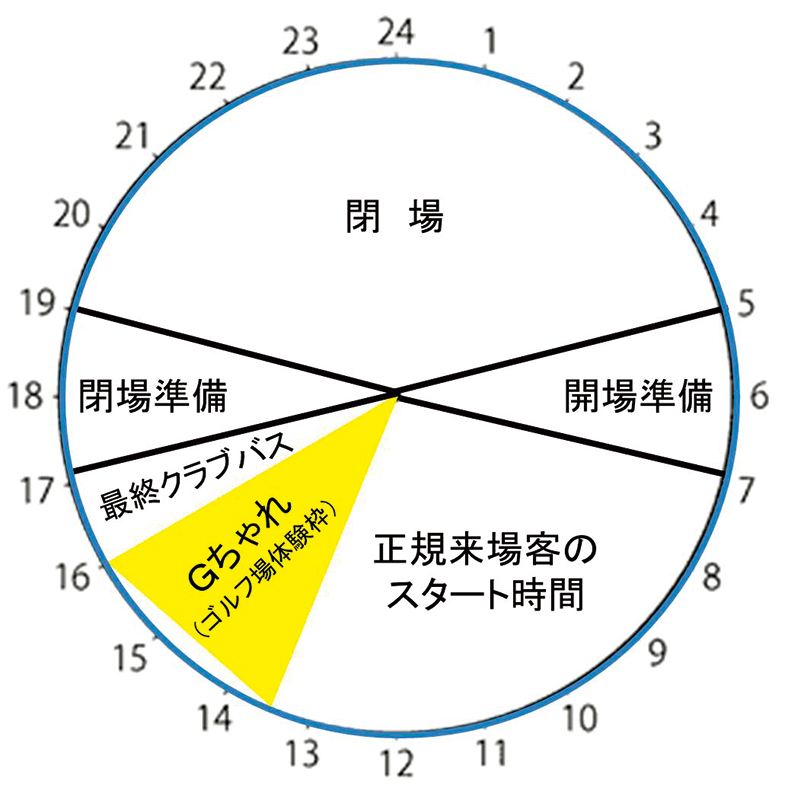

ゴルフ場の大学教育利用促進については、2015年8月にイーグルレイクゴルフクラブ(千葉県)において第1回Gちゃれ(大学生のためのゴルフ場体験企画)を開催以降、2025年4月現在「第181回Gちゃれ」までが開催されている。累計2808名もの学生がGちゃれを介してコースデビューしたが、これだけの学生がコースデビューできた背景には、日本ゴルフ場経営者協会の多大なる支援がある。

<h2>ゴルフ場が変わらなければ何も変わらない</h2>

2015年に始まった「Gちゃれ」は正規予約客最終組のスタート後、未経験の大学生が3-4ホール程度のコース体験をする企画である。初心者にとってはこの程度のホール数でも充分満足できる(図2)。

一見、ゴルフ場の隙間時間を上手く活用した企画のように見えるが、現場従業員においてはその分仕事が増えているし、後片付けの開始時間も遅くなっている。学生にはこうした状況を説明し、感謝と御礼の気持ちを前面に出してゴルフ場を楽しむようにと、丁寧に指導してきた。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/05/2025kita2.jpg" alt="" width="788" height="797" class="size-full wp-image-87526" /> 図2.ゴルフ場の1日とGちゃれの開催(作図:北 徹朗)

だが、コロナ期以降、ゴルフ場が賑わいを取り戻したことで、現場は学生を受け入れるゆとりがなくなっているのではないか、と感じる場面がある。また、他大学の教員からもそういった主旨の報告を受けてきた。

本稿では、過去10年間の初心者向け企画(Gちゃれ)主催者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題を述べさせて頂く。

<h2>大学生のコースデビュープログラム運営経験者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題</h2>

<strong>課題1):費用の問題</strong>

・未経験またはビギナーがゴルフにかけられるのは最大3000円程度と多くの学生が回答。

・しかし、この金額では、ゴルフ場にとって3ホール程度であっても利益にならない。

<strong>課題2):交通の問題</strong>

・都心から離れた地域のゴルフ場とのマッチングを推奨したいところだが、大学や住居から近いゴルフ場の方が圧倒的に人気が高い。

・一例として、東京都内の大学生に「多摩地域や八王子のゴルフ場」と「千葉県のゴルフ場」での開催を同時募集した際、集客割合は9:1程度となる。

・近隣のゴルフ場と上手くマッチングできるか、快く受け入れるゴルフ場が近くにあるか、は重要である。

<strong>課題3):指導者(先導者)の問題</strong>

・初心者グループのため「次は誰が打つのか」、「どちらへ進むのか」といった指示や、状況に応じた臨機応変な対応など、先導できる経験者(指導者)が各カートに1人は必要。この人材確保が難しい。

・例えば、学生20名参加の場合5名が必要だが、彼らへの謝金が無いのも課題(教員の熱意のみ)。

<strong>課題4):ゴルフ場の現場で働く人の理解の問題</strong>

・企画を受け入れてくれる経営者と現場のゴルフ場従業員に温度差が見られる場合がある。

・例えば、「ビギナーや若者が来ている」と言うだけで、現場が“上から目線”の変な雰囲気になることがある。

・「ゴルマジ!」が停滞・縮小しているのもこの理由が大きいように感じる。

・一般来場客の理解も必要である。

<strong>課題5):保険の問題</strong>

・正課外の任意活動に学生を誘うにあたり、万が一の事故等を懸念し、教員に大きな心理的負担が生じている。

・各イベントごとに任意保険に加入するなどの対応をしているが、学生の背中を押す教員のプレッシャーを如何に軽減し、ゴルフ場に送り出してもらいやすい環境を整えるかが課題。

・例えば、「スポーツ庁」が後援・協力したり、「自治体」や「法人格を有する非営利団体」が主導するなど、ビジネス色を抑え、教育課程の流れで学生を送り出しやすい企画にできないか。

<strong>課題6):Gちゃれ後の接続プログラムがない</strong>

・指導者が付く体験企画(Gちゃれ)後に、個別にゴルフ場にチャレンジできるような手軽なパッケージがない。

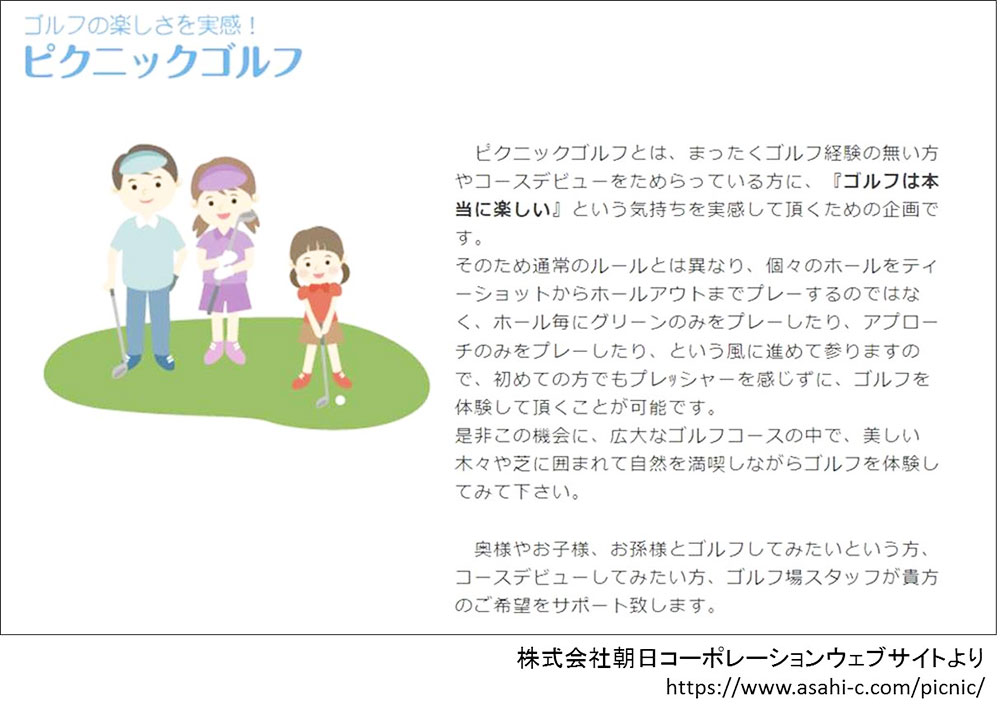

・例えば、朝日コーポレーショングループのゴルフ場が提供している「ピクニックゴルフ」のような、初心者やファミリーでもゴルフ場を手軽に楽しめるプログラムが必要。

<h2>まずは初心者を受け入れる雰囲気や気運を高める活動から始めてはどうか</h2>

日本のゴルフ場は約9割がメンバーコースとされている。そのため、多くのゴルフ場は簡単にプレースタイルを変えられないかもしれない。だが、「雪マジ」は大学生なら誰でも知っているのに「ゴルマジ!」が広がらないのはゴルフ場が変われないからであると思う。もちろん、すべてのゴルフ場が柔軟なプレースタイルに対応できるとは考え難いが、可能なゴルフ場には、是非、多様なプレースタイルや、それを望むプレー者層(初心者や若者)の受け入れ態勢を整えて欲しい。

例えば、ゴルフの業界団体等で「大学ゴルフ授業推進宣言」のような宣言文を作成しゴルフ場経営者に署名してもらうのはどうか。すなわち、ゴルフ場経営者が「自社は大学生を受け入れられる状況ではないが主旨には賛同する」姿勢を示す、と言うことである。こうした小さな積み重ねが、メンバー以外の客やゴルフ場に殆ど来ないプレーの頻度の少ない人にも関心を寄せるきっかけになるのではないか。

1)北 徹朗(2025)大学におけるゴルフ振興の取り組み-ゴルフ場と地方および企業との連携強化に関する提案-、自由民主党ゴルフ振興議員連盟総会での発表資料(2025年4月22日、於:自民党本部)

2)公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイト:https://2020.daitairen.or.jp/dtr2020/?p=14419(2025年4月19日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

快晴時よりも曇りの方が紫外線量が多いことも

筆者は、以前の連載において、日本に降り注ぐUVインデックス値(紫外線が人体に及ぼす影響の度合いを示す指標)が、近年「極端に強い(Extreme)」という域にまで上昇し、オーストラリアの夏並みの紫外線レベルに到達する日が出現するようになっていることを紹介してきた(北、2024)。

気象庁によれば、地上に到達する紫外線量は、快晴時を100%とすると、曇りの場合約60%、雨の場合約30%の量になるとする一方、雲の間から太陽が出ている場合には、雲からの散乱光が加わるため快晴時よりも多い紫外線が観測されることもあるとしている。要するに、ギラギラと太陽がまぶしい時ではない状況下の方が、より紫外線レベルが高いこともある。

紫外線は目に見えない上に、感覚的にもわからないため、紫外線量を把握できる測定器や紫外線チェッカーを持っていない限りは、対策を怠りがちである。従来、「紫外線対策」と「暑さ対策」はセットで言われることが多かったが、今後は冬場でも紫外線対策がますます重要になってくると思われる。

そこで本稿では、真冬(2月)のゴルフプレー中の紫外線量と、冬場に人気の高いスポーツである「スキー」と「マラソン(ランニング)」実施中の紫外線量(UVA)を観察したので、その概要を紹介したい。

<h2>2025年2月のスポーツ実施中におけるUVA観察</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/zu1.jpg" alt="" width="788" height="591" class="size-full wp-image-86927" /> 図1.皇居(マラソン5キロ)

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/zu2.jpg" alt="" width="788" height="591" class="size-full wp-image-86928" /> 図2.東京湾カントリークラブ(ゴルフ)

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/zu3.jpg" alt="" width="788" height="591" class="size-full wp-image-86929" /> 図3.横浜海の公園(マラソン2.5キロ)

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/zu4.jpg" alt="" width="788" height="591" class="size-full wp-image-86930" /> 図4.湯沢高原スキー場(スキー)

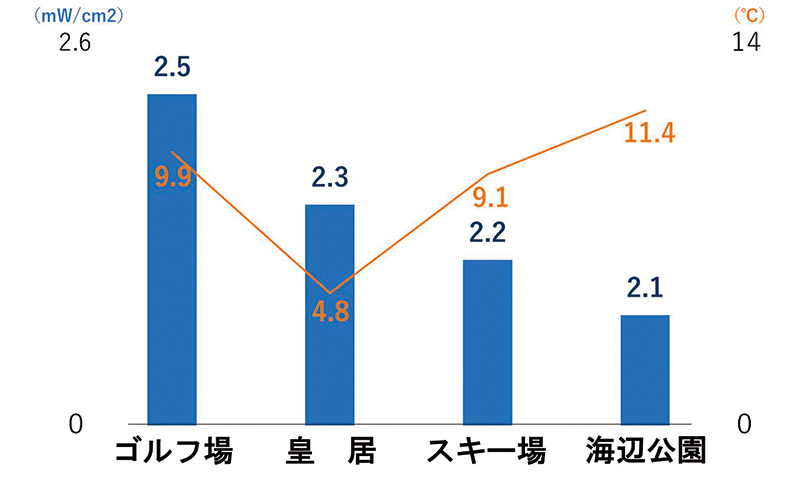

筆者が2025年2月に実施した「ゴルフ」、「スキー」、「マラソン(ランニング)」の3種類のスポーツ実施時にUVAデータを収集した。これらスポーツのプレー中、着衣等に覆われていない頬に計測機器を装着しUVAを計測した(マラソンは皇居と海辺の2カ所で実施・計測)。活動内容と実験当日の気象環境は表1の通りであった。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/hyou1.jpg" alt="" width="788" height="174" class="aligncenter size-full wp-image-86933" />

また、スポーツ実施日(紫外線データ計測当日)の会場の様子を図1~4に示した。

<h2>観察の結果:ゴルフ場の紫外線量データが最も高かった</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/hyou2.jpg" alt="" width="788" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-86932" />

4つのスポーツ実施中のデータを確認したところ、2月13日に実施した東京湾カントリークラブでのハーフラウンド時に計測したデータが最も高かった。次いで、皇居マラソン(2月8日)、湯沢高原スキー場(2月23日)、海の公園マラソン(2月16日)の順に高かった(表2)。

<h2>【提言】「WBGTと紫外線量が同時に計測・表示されるモニタ」の新規製品開発</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/04/zu5.jpg" alt="" width="788" height="485" class="size-full wp-image-86931" /> 図5.冬場のスポーツ実施中のUVAとWBGT(数値は表1.2のデータを四捨五入)

近年の突発的猛暑により、事業所のみならず個人でハンディタイプのWBGT(暑さ指数)測定器を持参する人を夏場には見かけるようになった。だが、「暑さ」と「紫外線量」は必ずしも相関しないこともよく知られている。実際、今回筆者が収集した紫外線(棒グラフ/青)とWBGT(折れ線/橙)のデータを重ねて見ても、両者に相関関係は認められなかった(図5)。

すなわち、それほど暑くない日であっても紫外線量が高い日がある。だが、前述のように、暑さと違い紫外線量は感覚的にはわからない。そこで、WBGTと紫外線量の両方が同時に計測・表示されるモニタがあれば、ゴルフをする人にとってはより合理的な対策が取りやすくなる。こうした製品はありそうでまだないので、早期の製品開発が期待される。

1)北 徹朗(2024)ゴルフプレー中における着衣の色と紫外線透過量の観察、GEWゴルフエコノミックワールド2024年10月号

2)気象庁:オゾン・紫外線について,https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq21.html(2025年3月18日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

大型扇風機はクラブハウス前だけにあっても意味がない

筆者が過去に発表した論文において、「18ホールのランドプレーの中でも特に、グリーン上で帽子内温度は急上昇する」ことを明らかにしている(Kita et al.,2019)。この研究で得られた知見から、真夏のコースラウンドにおいては、『グリーン上でのプレー前後に脱帽して通気すること』や、『パッティング前後には水分補給を欠かさないようにすること』などの提言を示してきた。

また、2024年3月9日にパシフィコ横浜で開催された、ゴルフ市場活性化セミナー(2024年春GMACセミナー)では、【地球沸騰化時代、夏のゴルフを安全に楽しむには ―ゴルフと環境とSDGsを徹底討論-】にシンポジストとして筆者が登壇し、『急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策』として講演した。この中で、ハーフに3カ所程度、大型扇風機等によるクーリングエリアを設置し、1分程度の強風を浴びることなどを提案した。この背景には、近年クラブハウス前のみに扇風機がある場面を見かけるが、熱中症予防の観点からは殆ど効果が無いと思われることなどの問題意識によるものであった。

本稿では、大型扇風機による冷却効果がどの程度あるのかのエビデンスを探るためのパイロットスタディとして、人工暑熱環境下での大型扇風機による冷却効果の観察を試みたので紹介したい。

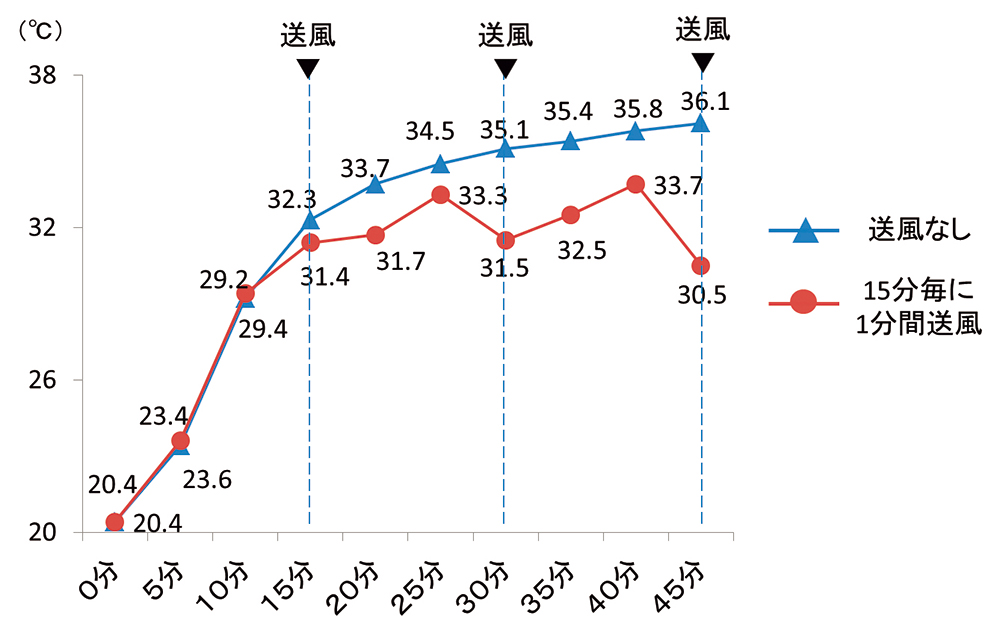

<h2>人工暑熱環境下において15分に1回の風を浴びる検証(2025年1月23日実施)</h2>

本研究では、猛暑下のラウンド中に風を浴びることで、着衣内や表面温度の低下にどの程度貢献するのかを見据えた検証であった。実験実施時期が真冬(2025年1月)であったため、屋内に人工暑熱環境を再現しての実験を行った。マネキンに黒色のポロシャツを着用させ人工太陽を模した白熱灯を照射した。実験開始時の実験室内温度は15.2℃、湿度34.4%、WBGT10.3℃であった。

マネキンAには45分間照射し続けた。マネキンBには45分間のうち15分ごとに大型扇風機の風を1分間(計3回)当てた。検証に使用した大型扇風機の風速は0.60~1.30m/sであった。ちなみに、一般的な家庭用扇風機の風速は0.15~0.25m/s程度である。この実験条件のもとで、着衣表面温度と着衣内温度を測定し比較検証した。

<h2>高温環境になればなるほど大型扇風機の効果が高まる</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/03/2503_image1.jpg" alt="" width="1000" height="579" class="size-full wp-image-86729" /> 図1 ポロシャツ「表面温度」の推移

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/03/2503_image2.jpg" alt="" width="1000" height="633" class="size-full wp-image-86730" /> 図2 ポロシャツ「着衣内温度」の推移

今回の検証は、研究の手始め(パイロットスタディ)として行うため、まずは実験開始時の実験室内環境を低めに設定し実施した。データ収集の結果、【送風なし群】においては、着衣表面と着衣内温度はそれぞれ39.7℃と36.1℃まで上昇し続けたが、15分に1回の大型扇風機による【送風あり群】では最終温度において表面温度では27.2℃となりマイナス12.5℃、着衣内温度においては30.5℃となりマイナス5.6℃の差が認められた(図1)(図2)。

ポロシャツ表面温度およびポロシャツ内部温度のいずれにおいても、温度環境が高温になればなるほど大型扇風機による温度低減効果が顕著に認められた。15分での送風の際「表面温度」については送風後5分および10分後には送風なし群の水準に迫る温度上昇(回復)が見られたが、30分と45分の送風時のデータを見ると、高温環境になればなるほど、風の効果の有用性が高まり、表面・着衣内の両方の温度がより低く抑えられていた。

今回はマネキンを用いた検証のため、ヒトの体温や発汗、湿度等の影響が考慮されていない。今後、実際のラウンド時におけるフィールド検証が必要である。

追記:本稿の詳細は「日本ゴルフ学会第34回大会」で報告した。

<h2>参考文献</h2>

1)Kita,T et al.(2019)Changes in Temperature Inside a Hat During the Play of Golf ―Comparison of Hats with Different Shapes-,International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games, Special Issue Vol6, No2, pp.163-166

2)北 徹朗(2024)急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策、ゴルフ市場活性化セミナー(2024年春GMACセミナー)において「地球沸騰化時代、夏のゴルフを安全に楽しむには-ゴルフと環境とSDGsを徹底討論-」(2024年3月9日、於:パシフィコ横浜)、https://www.golf-gmac.jp/gmacseminar2024spring/(2025年2月6日確認)

3)北 徹朗(2025)大型扇風機による着衣表面と着衣内部の冷却効果観察-猛暑下ラウンドを想定した人工暑熱環境下におけるパイロットスタディ-、日本ゴルフ学会第34回大会(2025年2月26日-28日,於:宝塚医療大学宮古島キャンパス)発表抄録集

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

1901年7月に六甲山頂に4ホールのコースが作られて以降、その後の約100年間において国内には2400カ所を超える凄まじい数のゴルフ場が建設された。

だが、1990年代初頭には日本のゴルフ人口はピークアウトしており、1999年にはゴルフサミット会議が「ゴルフをみんなのスポーツへ」をスローガンに掲げ、「ゴルフをより大衆化させる」ことの必要性がこの当時叫ばれ始めている。

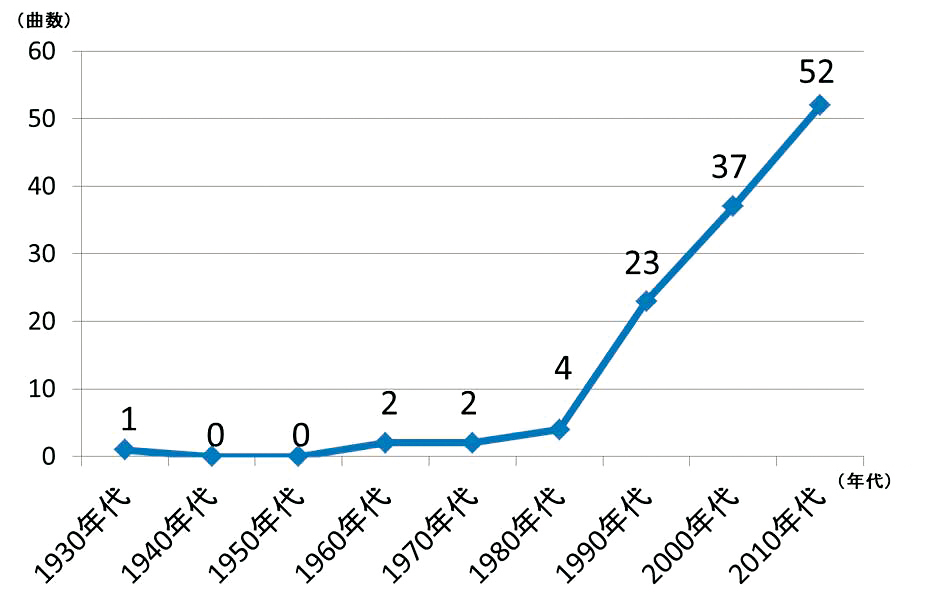

歌謡曲の歌詞にはその時代の世相が反映されていると言われることがあるが、この間「ゴルフ」を歌う楽曲はどんな風に歌われ、どのくらいの楽曲がリリースされてきたのだろうか。本号では「ゴルフ」を歌詞に含む楽曲の調査を試みたので、調査結果の特徴を紹介したい。

ゴルフを歌った最古の楽曲は「麗人の唄」(1930年,河原喜久恵)

今回の調査において「ゴルフ」を歌詞に含む日本最古の楽曲であろうと思われたのが、1930年5月にコロムビアレコードより発売された「麗人の唄」(歌・河原喜久恵、作詞・サトウハチロー、作曲・堀内敬三)である。

この曲がリリースされる少し前の時代(1920年代)には、新宿御苑内に皇室専用コースが作られ、この曲がリリースされた年の4月には有馬GCと室蘭GC、8月には別府GC、10月には我孫子GC、11月には藤澤CCが設立されている。そして、翌1931年にはゴルフコース設計者のアリソンが東京GC、広野GCなどの設計を手がけるなど、この時代は日本におけるゴルフ場建設の黎明期であった(JGA,2001)。

だが、この楽曲の発表後の約30年間、ゴルフを取り上げた楽曲はリリースされていない。

<h2>1960年代~1980年代の30年で「ゴルフ」を歌ったものは8曲</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/01/kita2.jpg" alt="" width="1000" height="408" class="aligncenter size-full wp-image-84542" />

1960年からの約30年間では8曲がリリースされていた。この時代に「ゴルフ」を歌っていたアーティストは、石原裕次郎、植木等、小林旭、チューリップ、BOØWY、ハナ肇とクレイジーキャッツ、関敬六、などである。

表1は各年代から1曲ずつ「ゴルフ」が含まれる歌詞部分を抜粋したものである。この当時の「ゴルフへのあこがれ」、「つきあいゴルフ」など、時代の様相が歌詞から何となく垣間見える。全てYouTubeで視聴可能なので、是非聞いてみて頂きたい。

<h2>1990年代~2010年代は112曲に急増:中でも「ゴルフ」の楽曲を最も多く手がけたのは吉幾三</h2>

1990年代~2010年代の30年間には112曲もの「ゴルフ」が歌われていた。誌面に限りがあるため、全ての情報は紹介できないが、日本人なら誰でも知っているような有名アーティストの楽曲にもゴルフが多く取り上げられている。例えば、長渕剛、THE BOOM、槙原敬之、B'z、ユニコーン、NOKKO、広瀬香美、水木一郎、Mr.チルドレン、吉幾三、井上陽水、クレイジーケンバンド、せんだみつお、秋川雅史、RAG FAIR、和田アキ子、藤木直人、あやまんJAPAN、矢島美容室、ケツメイシ、電気グルーヴ、さだまさし、はなわ、等々、多くのアーティストが楽曲をリリースしている。

なお、全ての年代を通して「ゴルフ」を含む歌詞の楽曲が最も多かったのが吉幾三(5曲)であった。具体的には、「これが本当のゴルフだ!」(1999年)、「その後の…お・じ・さ・ん」(2002年)、「お・じ・さ・ん」(2004年)、「うちのかみさん」(2016年)、「これが本当のゴルフだ!! パート2」(2012年)の5曲で、作詞・作曲は全て吉幾三であった。

<h2>「ゴルフ人口」と「ゴルフ楽曲数」は反比例の関係</h2>

日本の歌謡曲において「ゴルフ」を歌詞に含む楽曲数の推移を図1に示した。いわゆるゴルフ人口がピークに達したのが1992年とされているが、「ゴルフ」を歌詞に含む楽曲は1990年代から急激な右肩上がりを続けており、反比例のような関係性になっている。

近年、ポピュラーな楽曲内でゴルフが多く歌われるようになっているということは、「一部の人の娯楽だった時代」から「大衆化」が進んでいる、とも読み取れないだろうか。なお、この図には含まれていないが、2020年代においては「ゴルフ」を含む楽曲が13曲(2023年現在)リリースされている。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2025/01/1_cmyk.jpg" alt="" width="926" height="602" class="size-full wp-image-84538" /> 図1.日本の歌謡曲において「ゴルフ」を歌詞に含む楽曲数の推移<br /> (武蔵野美術大学教授・北 徹朗,2024年12月調査による)

参考文献

1) JGA日本ゴルフ協会(2001)特集ゴルフ場の100年,https://www.jga.or.jp/jga/html/about_jga/vol65/1p.html(2024年12月13日確認)

<h2>「同じスポーツを楽しむ夫婦」は親密度が高く離婚意向のスコアが低い(韓国の研究)</h2>

慶熙大学校(Kyung Hee University)のグループが2024年8月に発表したレジャー・スポーツ活動を行う夫婦350名を対象に実施した研究によると「同じスポーツ活動をしている夫婦」と「夫婦ともにスポーツ活動はしない」または「夫婦の一方だけがスポーツ活動している」の各群を比較すると、『同じスポーツ活動をしている夫婦のグループで肯定的要素のスコアが顕著に高かった』としている。具体的には「親密さ」と「満足度」において他の群よりも高いスコアを示し、逆に「離婚意向」は他より最も低かった。

近年、日本国内でも11月22日(いい夫婦の日)にちなんだ夫婦ゴルフ大会が毎年行われ、多くの参加者を集めている。例えば、ゴルフライフ株式会社が主催する「いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」は、“夫婦ペア限定参加という唯一無二の名物大会”として2017年にスタートしたとされ、毎年多くの参加者を集めているという。運営会社によれば、2023年度は21試合の予選会が行われ「カットラインが7アンダーというスコアも飛び出すほどハイレベルな戦いとなった」という。スコアメイクを求めるプレー頻度の高い夫婦ゴルファーにとっては、目標となる大会として今後も定着するのではないか。

<h2>スポーツエントリー:手軽なマラソンとは対照的なゴルフ</h2>

筆者は我が子の体力の保持増進と自らの健康維持のために、数年前からマラソン大会(ランニング)に参加している。様々なジャンルのスポーツイベントを扱う「スポーツエントリー」というポータルサイトから参加申込をしているが、2キロ程度の距離からフルマラソンまで、毎週全国各地で開催されるランニングイベントを検索・エントリーできる。

筆者の場合、子どもと走るため、せいぜい「5kmの部」だが、2019年に初めて参加して以来、時間を見つけてはエントリーを積み重ね、2024年内には出場100回の節目を迎える。

この「スポーツエントリー」ではゴルフイベントを検索することもできるが、その大半は18ホールや数日に渡る競技であり、気軽にエントリーするには少々ハードルが高い。子どもにゴルフ場を体験させたいといつも思っているので、ライトで手軽な企画を探しているが、我が家のレベルに合うゴルフイベントはまず無い。

<h2>「子どもにゴルフ場を見せてやりたい」と思うが…</h2>

昨年、あるゴルフ場で開催された子ども向けの企画に我が子(男児2人)を連れて参加した。「用具がなくても、初めてでも大丈夫です」と謳われていたが、これを機に「またゴルフをしたい」と言うかもしれないと思い、中古のハーフセットを2つ購入しそれぞれ子どもに持たせた。

当日現場に行ってみたところ、集まっていたのはハイレベルな「仕上がっている」子どもばかりで、皆カッコよくフィニッシュを決めていた。空振りばかりしているのは我が息子たちだけであり、そのあまりにも場違いな雰囲気に耐えられず、打ちっ放しとパターの練習場だけ参加させ、メインイベントであるカートに乗ってのゴルフコース体験は遠慮して逃げるように帰宅した。

要するに、子どもの体験イベントだと思った企画は、競技志向者の練習の場と化していたわけだが、遊びの延長的に軽く申し込んだ筆者とは異なり、他の保護者の表情は厳しく、子どもに熱心にアドバイスをしている親もいた。格安で本コースを回れることから3-4ホールの体験企画であってもこうした状況を生んでいるようだ。

<h2>朝日コーポレーションの「ピクニックゴルフ」が素晴らしい</h2>

東我孫子カントリークラブ(千葉県)など、ゴルフ場を全国に展開する株式会社朝日コーポレーショングループの各ゴルフ場では、「ピクニックゴルフ」と言う企画が定着している。その名の通り、ピクニック気分でゴルフ場を体験するもので、全くゴルフ経験の無い人や、コースデビューをためらっている層に「ゴルフは本当に楽しい!」という気持ちを実感してもらうための企画であるとされている。

ティーショットからホールアウトまでチャレンジするもよし、グリーンやアプローチのみをプレーするもよし、どんな回り方でも許容される。単にカートに乗ってゴルフ場を回遊したり、芝の上を歩きながらゴルフ場の景色を楽しむなど、楽しみ方は自由で「18ホールの完全ゴルフ」は想定されていない。

前述のエピソードとは対照的に、これこそ「手軽で簡単にゴルフ場を体験してみたい」と言う層にはピッタリな発想でとても魅力的だが、朝日コーポレーション以外にこうした事業を提供しているゴルフ場を見つけることは難しい。

<h2>「ピクニックゴルフ」のようなパッケージに簡単にアクセスできる環境が欲しい</h2>

年1回の賑やかし的なイベントや、競技を見据えたジュニアが集まるような企画ではなく、ピクニックゴルフのようなパッケージに簡単にアクセスできる環境があればと強く願う。

筆者が参加しているマラソン大会(5キロ程度)の1人あたりのエントリーフィーは概ね2000円~4000円程度であるが、毎週末多くの大会が開かれている。特に東京近郊ではその数が多いため、どれに参加しようかいつも迷いながらエントリーしている。

ピクニックゴルフの費用はマラソン大会の参加フィーと大差ない上に「ゴルフ場での食事とドリンク」、「クラブレンタル」、「シューズレンタル」、「ロッカー、浴室利用」等々も含まれているので、マラソンよりも格安なのかもしれない。

<h2>「Gちゃれ」や「ゴルマジ!」後の本格ゴルフへの接続パッケージにもなり得る</h2>

現状、初心者や子どもを連れて行こうとした場合、ショートコースでさえ敷居が高い。その要因は、選択の自由性の低さにある。9ホールや18ホールを完全に打ち繋ぐことを必須とするようなパッケージだけではなく、ピクニックゴルフの様な楽しみ方など、選択の自由性の高いプログラムを提供頂けたら、「夫婦でライトにゴルフに取り組もうとする層」、「Gちゃれやゴルマジ!のようなゴルフ経験のみの大学生」、「子どもにゴルフ場を見せてやりたい父親」等々、ニーズはあるはずだ。正規のお客(最終組)が全てスタートした後のため、後続組を気にする必要もないし、打ったり打たなかったりも自由。ピクニックゴルフのような企画や取り組みがもっと多くのゴルフ場で行われると本当に嬉しい。

冒頭に紹介した研究のように、高齢になっても夫婦で楽しめるスポーツの1つとして「ゴルフ」は思い浮かぶが、若いうちからの楽しい経験がその後の継続意欲には重要である。手軽で簡単にゴルフ場を体験できるピクニックゴルフのようなパッケージが広まれば、大学生向けに行われている「Gちゃれ」(大学ゴルフ授業研究会)や「ゴルマジ!」(リクルートホールディングス)を受け入れる環境形成が、日本のゴルフ場でも徐々に構築されて行くのではないか。

<h2>参考文献</h2>

1)JH Yang et al.(2024)Comparative Analysis of Stroke, Marital Intimacy, Marital Satisfaction and Divorce Intention According to the Type of Participation in Marital Leisure Sports,Behav Sci (Basel)27;14(9):757

2)ゴルフライフ株式会社(2023)激闘の末、夫婦ゴルファー日本一が決定!「2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」全国決勝開催,https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000064888.html(2024年11月6日確認)

3)株式会社朝日コーポレーション:ピクニックゴルフ,https://www.asahi-c.com/picnic/(2024年11月6日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

ワークマンではゴルフウエアの売り上げが前期比255.6%増

作業服とその関連用品専門店の最大手として有名な、株式会社ワークマンの2024年3月期決算説明会資料(2024年5月7日)によれば、「ファン付ウエア」の売り上げは好調で前期比24.3%増だったとされている。

ちなみに、ワークマンでは、2022年5月からゴルフウエアの販売(ワークマンゴルフ)を開始している。この部門においては前期比255.6%増と大きく売り上げを伸ばしており、ゴルフ部門での存在感を示しつつある。

<h2>ファン付ウエア研究は「長袖」が主流</h2>

ファン付ウエアに関する研究論文は2017年頃から散見され始めた。2019年頃になるとファン付ズボンに関する検証も試みられるようになっており、気象環境や作業・活動状況に応じた様々なエビデンスが報告されている。

近年の研究では、ファン付ウエア内に着用するインナー素材について、桒原ら(2021)が「綿製インナーの残留汗量がポリエステル製よりも有意に高い」と言う結果を示している。要するに、インナーに綿を着用した場合は、汗が多く残る、と言うことだが、主観的な濡れ感覚には有意な差は見られなかったとしている。同じく、着衣内温湿度、皮膚温、発汗密度などにも、インナー素材の違いによる有意な差は見られていない。すなわち、この結果からみると、インナーに着用する素材は、あまり気にしないでもよいと考えられる。

また、榊原ら(2024)は、ファン付ウエアの効果を発揮しやすい気象環境について、温度28℃~35℃、湿度55%~64%の範囲内の環境の際、使用効果が高いとしている。

ただ、これらの研究は、全て長袖ファン付ウエアを対象として検証された論文である。この理由としてはおそらく「作業服」として建設現場や労働作業を想定した研究であるためと考えられる。

<h2>ゴルフの場面で好まれるのは「半袖」か「袖なし」</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/11/kita1.jpg" alt="" width="788" height="489" class="size-full wp-image-83746" /> 図1.<br />武蔵野美術大学のゴルフ授業用ファン付ウエア

真夏のゴルフの場面では、その運動特性から考えても、長袖よりも半袖や袖なし(ベストタイプ)のファン付ウエアが好まれることが多いのではないか。2019年にゴルフ用ファン付ウエアの先駆けとして株式会社プロギアから発売された製品も半袖タイプと袖なしタイプであった。

武蔵野美術大学でも、2022年度よりゴルフ授業用にファン付きウエア50着を活用してきたが、全て袖なしタイプを揃えている(図1)。

<h2>猛暑下における袖なしファン付ウエアの効果観察</h2>

ゴルフ場での実験プロトコル作成にあたり、まずは研究の手始めとして、普段から袖なしタイプのファン付ウエアを愛用している76歳男性に協力してもらい、畑での農作業時の着衣内温度を測定させてもらった(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/11/kita2.jpg" alt="" width="1000" height="750" class="size-full wp-image-83745" /> 図2. 野菜の苗の植え付け作業中の着衣内温度計測 (袖なしファン付ウエア着用中)

〈実験概要〉

・ 実験日:2024年8月4日(日)

・ 実験開始時の気象環境:WBGT34.0℃、気温34.8℃、湿度69.3%

・ 実験終了時の気象環境:WBGT37.6℃、気温45.9℃、湿度37.7%

・ 被験者:日常的に農作業に従事する健康な男性(76歳)

・ 作業時間:9:40~10:20(前半20分Tシャツのみ,後半20分ファン付ウエア着用)

・ 作業内容:ブロッコリー8本、キャベツ8本の苗の植え付け

約40分間の農作業中の着衣内温度を観察したところ、図3のような結果が得られた。作業開始20分後からファン付ウエアを着用・稼働させたが、図を見ると、一見、着衣内温度自体は低下しなかったように見える。しかしながら、ファン付ウエアは猛暑下における使用が前提のため「外気温との差」を見ることが重要である。次にその観点からの推移を述べたい。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/11/kita3.jpg" alt="" width="1000" height="625" class="size-full wp-image-83747" /> 図3真夏の農作業における着衣内温度変化

<h2>袖なしファン付ウエアは7.5℃も涼しかった</h2>

観察当日、実験概要に示したように、実験開始時(WBGT34.0℃、気温34.8℃、湿度69.3%)に比べ、実験終了時(WBGT37.6℃、気温45.9℃、湿度37.7%)には著しい気温上昇が認められる環境であった。

「外気温との差」の観点からみると、ファン付ウエア稼働直後(10:00)における外気と着衣内温度の差は4.5℃、20分後(10:20)には7.5℃となった。すなわち、長袖で手首まで袋状になった形状でなくとも、袖なし形状でも7.5℃も涼しかった(図4)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/11/kita4.jpg" alt="" width="1000" height="631" class="size-full wp-image-83748" /> 図4 袖なしファン付ウエア着用時の「気温」と「着衣内温度」の差

冒頭で述べたように、先行研究ではファン付ウエアが効力を発揮する温湿度環境が調べられているが、筆者らが過去に示したプレー中の帽子内温度実験(グリーン上で温度急上昇)のようにゴルフの種目特性により、ファン付ウエア使用の最適解が異なることもあり得る。また、半袖や袖なしタイプは空気の漏れによる冷却効果低減が懸念されることもある。それらの実際はどうなのか、フィールドでのラウンド検証が必要である。

<h2>参考文献</h2>

1) 株式会社ワークマン:2024年3月期 決算説明会資料(2024年5月7日)、https://www.workman.co.jp/ir_info/pdf/2024/43ki_03_kessan.pdf(2024年10月17日確認)

2) ワークマンゴルフ:https://workman.jp/shop/e/egolfgs/?srsltid=AfmBOoooe_nDZU9AXb6kLI-TXePMLOkhZFi1OIV53tZimtG8deKzmri1(2024年10月17日確認)

3) 山崎慶太ら(2017)建設作業員の快適感・暑さ感に及ぼす空調服の影響に関する実測調査に基づく基礎的検討、空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集G-44

4) 笹森暁ら(2019)ファン付き作業服が建設作業員の生理・心理反応に及ぼす影響に関する研究(第11報)、人間‐生活環境系シンポジウム報告集43巻

5) 桒原浩平ら(2021)ファン付き作業服内のTシャツ素材が生理心理反応に及ぼす影響、空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集F-9

6) 榊原康生ら(2024)歩行時に長袖ファン付作業服を着用すると生理・心理負担が軽減される温熱環境、日本建築学会環境系論文集第89巻第820号

7) 北 徹朗(2024)猛暑下における体育実技授業のガイドライン―武蔵野美術大学での試み―、大学体育123号、pp.101-103

8) Kita et al.,(2019)Changes in Temperature Inside a Hat During the Play of Golf-Comparison of Hats with Different Shapes-、International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games、Vol.6, No.2,pp.163-166

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

日本に降り注ぐ紫外線量が初めて「極端に強い/Extreme」の域に達した(2023年夏)

以前の連載において、「ゴルフをする人はしない人に比べて生涯の皮膚がん罹患率が2.4倍高い」(B Stenner et al.,2023)と言う研究を紹介した。この論文の著者らは、ゴルフを月1回以上行うオーストラリア人の皮膚がんの生涯罹患率の高さから、ゴルフの様な長時間の紫外線暴露を伴うスポーツにおいては特に予防策を講じる必要がある、と結論付けている。

気象庁が公開しているデータによれば、2023年の夏に日本に降り注いだUVインデックス値(紫外線が人体に及ぼす影響の度合い示す指標)が初めて、極端に強い(Extreme)という評価レベルにまで上昇している(図1)。2005年データと比較すると20年前は全体的なレベル自体が低い(図2)。

このように、近年、日本ではオーストラリアの夏並みの紫外線レべルに到達する日が出現するようになっている。過去20年間のデータを見ても、日本の紫外線量がこの域に達したことは一度もない。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/10/uvi_tsu2023-1.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-83358" /> 図1.2023年のUVインデックス値の推移

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/10/uvi_tsu2005.jpg" alt="" width="788" height="525" class="size-full wp-image-83359" /> 図2.2005年のUVインデックス値の推移

<h2>着衣の色が紫外線透過に及ぼす影響(2024年7月28日、栃木県某ゴルフ場での実験)</h2>

一般的に黒など明度の低い色は紫外線を透過し難いとされている。だが、これらの色は日射吸収率が高く蓄熱し高温になりやすいため、猛暑時の着用は適切でないことはこの連載でも紹介してきた。

本稿では、2023年夏から新たに見られだした、極めて深刻な紫外線量の問題意識から、ゴルフプレー中における、紫外線透過量データを着衣の色別に収集することを試みた。実験方法・実験環境の概要は下記であった。

・ 実験日:2024年7月28日

・ 実験場所:栃木県のゴルフ場

・ 実験開始時の気象環境:WBGT27.6℃、TA28.7℃、湿度81.2%、風速0.15 m/s

・ 実験終了時の気象環境:WBGT27.8℃、TA29.2℃、湿度83.1%、風速0.18 m/s

・ 被験者:スムーズなラウンドに支障ない技量の健康な成人男性4名。

・ 着衣の色:被験者はそれぞれ、白・ピンク・濃紺・グレーのポロシャツを着用

・ データ収集:9ホールプレー(9:28~12:36)中の着衣内紫外線量(mW/cm²)データを10秒おきに収集した。

<h2>ピンクが最も紫外線を透過させ、濃紺は全く通さなかった</h2>

実験の結果、紫外線検出量が最も多かったのはピンクであり、胸の内側に装着したセンサーからは、平均値0.017 mW/cm²、最大値0.095 mW/cm²が検出された。2番目に多かったのはグレーで、平均値0.003 mW/cm²、最大値0.019 mW/cm²であった。次いで3番目が白で、平均値0.002 mW/cm²、最大値0.013 mW/cm²が検出。そして、濃紺については紫外線透過を一度も検出しなかった(0 mW/cm²)(表1)。

<h2>「暑さ」と「紫外線」対策、効果的な色は真逆</h2>

実験当日は、高温多湿(最高気温29.2℃、最高湿度91.4%)であり、体感的には直射日光を感じ難い気候であった。着衣表面温度を一番上昇させたのは濃紺であったが、紫外線を全く通さなかったのも濃紺だけだった。北ら(2022)の先行研究では、蓄熱を抑えられる色として「ピンク」の有用性を示したが、紫外線透過の観点からは真逆の結果となった。

過去の観察では、猛暑下では薄いピンクと濃紺の表面温度の間には、20℃程度の温度差が生じることもあった。つまり、猛暑下に濃紺や黒系などを着用するのは、熱中症リスクを高める恐れがある。しかしながら、紫外線対策を考慮すると、ピンクや白では透過する矛盾が生じる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/10/20241004kita.jpg" alt="" width="1000" height="457" class="aligncenter size-full wp-image-83383" />

<h2>「表面は白」で「裏地が濃紺」:急がれる蓄熱しにくい上に紫外線も通さないウエア開発</h2>

こうした矛盾を解消できる、蓄熱しにくく紫外線を通しにくい帽子やウエアの新開発が望まれる。ハーフ2時間以上の時間を要するゴルフにおいては、オーストラリアでの研究報告に見られるように、紫外線対策についても真剣に考えられなければならない新たな問題である。

例えば、表面は白やピンクなど日射反射率の高いカラーとし、裏地やインナーに黒や紺など紫外線を通しにくいカラーを施したデザイン開発はどうか。日傘では、既にこの発想で製品化されているのものが多いように思われる。

<h2>UVカットスプレーの持続性、発汗量との関連など検証実験が必要なことは多い</h2>

裏地やインナーの工夫とは別に、UVカットスプレーなどを着衣表面に直接塗布した場合の持続効果はどうだろうか。この点についても一考の価値がある。着衣の素材との相性も考えられるし、色や素材によって効果的な組み合わせが見つかる可能性もある。また、発汗してシャツが湿っている場合や、雨などに影響を受ける可能性も考えられる。暑さ対策と紫外線対策においては不明な点が多いため、ゴルフプレーを想定した、こうした様々な環境での検証実験が必要な状況である。

「暑さ」と「紫外線」の両方に強い帽子やウエアの開発や、UVカットとして既に存在する製品をどのように活用すれば効果的かなど、フィールドでの実験検証が必要なことはまだまだ多い。画期的なアイデア創出とそのエビデンス検証が急がれる。

<h2>参考文献</h2>

1)Brad Stenner et al.,(2023)Golf participants in Australia have a higher lifetime prevalence of skin cancer compared with the general population,BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Volume 9, Issue 3

2)気象庁(2024)日最大UVインデックス(観測値)の年間推移グラフ,https://www.data.jma.go.jp/env/uvhp/link_daily_uvindex_obs.html

3)Kita et al.,(2024)Observation of Clothing Color and UV Transmission in Hot Environments:A Pilot Study on Playing Golf in Mid-Summer in Japan,The Conference of Digital Life vol.2 Proceedings

4)北 徹朗ら(2022)帽子の素材・色・形状が暑熱環境下でのスポーツ実施中の生理指標と帽子内温湿度に及ぼす影響,デサントスポーツ科学Vol.42,pp.37-51

北 徹朗|きた・てつろう

博士(医学)

武蔵野美術大学教授・同大学院博士後期課程教授

GMACゴルフ市場活性化委員会有識者委員(企業連携・交流部会副委員長)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

国連のプラネタリーヘルスとウェルビーイングに関する新たな報告書(2024年7月公表)

2024年8月も「観測史上最高」や「猛暑日過去最多」が各地で相次いだ。気象庁が発表している「観測史上最高気温ランキング」(2024年8月18日現在)を見ると、上位21件(41.1℃~40.4℃)のうち14件が2018年以降に観測されている。2000年以前に観測されたものは2件しかなく、この5年程度で地球が急激な気温上昇している状況がわかる(表1)。

表1.日本における最高気温ランキング(2024年8月18日現在

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/09/hyou1.jpg" alt="" width="1000" height="994" class="size-full wp-image-82752" /> )

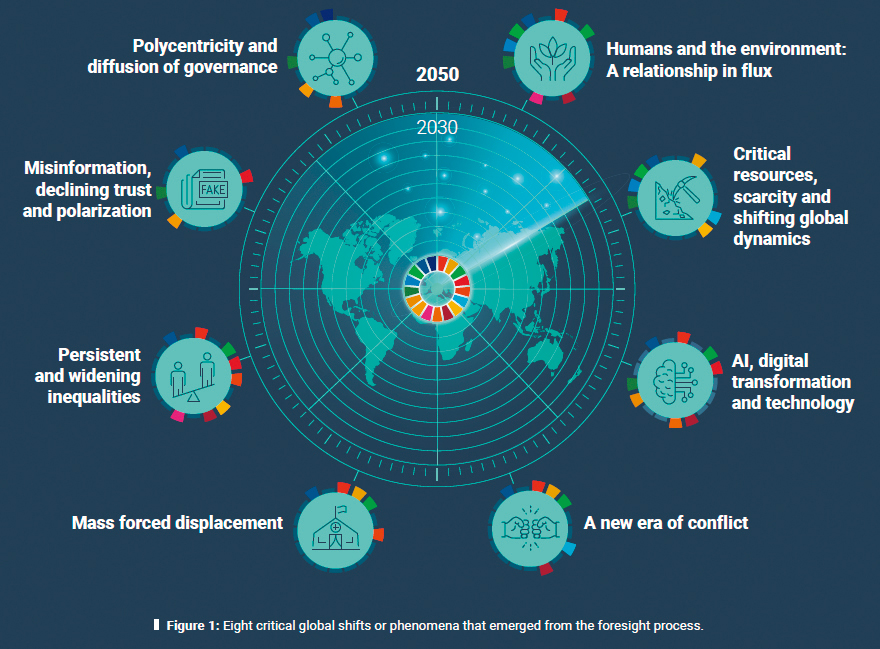

2024年7月15日に国連環境計画(UNEP)と国際科学会議(ISC)は、プラネタリーヘルスとウェルビーイングに関する報告書(A global foresight report on planetary health and human wellbeing)を発表した。数百件のリファレンスを用いたこの報告書は96ページにも及び、世界の気候変動等に関する新たな課題を予測し示している(図1)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/09/zu1.jpg" alt="" width="424" height="600" class="size-full wp-image-82754" /> 図1.<br />2024年7月に発表された報告書

<h2>報告書の内容は2024年9月に開催される国連未来サミットでの議論に反映される</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/09/zu2.jpg" alt="" width="880" height="649" class="size-full wp-image-82755" /> 図2.<br />8つの重大な世界的変化・現象(報告書より)

報告書では、中長期的な観点から、3つの地球の危機(気候変動、自然と生物多様性の喪失、汚染と廃棄物)を加速させている8つの「大きな変化」について言及(図2)し、18の「変化の兆し(Signal of change1~18)」が強調されている。この報告書は、9月22日~23日にかけてニューヨークで開催される国連未来サミット(Summit of the Future)での議論に反映される予定である。

<h2>報告書ではSDGs目標達成の遅れが指摘される</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/09/zu3.jpg" alt="" width="785" height="562" class="size-full wp-image-82756" /> 図3.<br />SDGsの17個の目標の進捗状況評価(報告書より)

2015年に国連加盟国が採択したSDGsについて、10年が経った現在の状況について、報告書は「成果は期待外れ」としている。項目によっては、2015年以降何の進歩も見られないばかりか、さらに悪化・後退しており、環境関連の項目についても目標から大きく外れている(図3)。

<h2>太陽光を宇宙に反射させて地球を冷却する研究</h2>

報告書に記載される18 の変化の兆し(Signal of change1~18)のうち、7番目に興味深い研究動向が示されている。(Signal of change 7:Deployment of Solar Radiation Modification,日射調整装置の導入)

具体的には、太陽放射修正:Solar Radiation Modification (SRM)と呼ばれる分野の研究が進んでおり、太陽光を宇宙に反射させて地球を冷却する(温暖化を抑える)ことを目指している。但し、本研究については環境や生物、社会経済への影響などの議論もあることが記されている(図4)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/09/zu4.jpg" alt="" width="776" height="571" class="size-full wp-image-82757" /> 図4.<br />Signal of change 7:Deployment of Solar Radiation Modification(報告書より)

参考文献

1)気象庁(2024)歴代全国ランキング,https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/rankall.php(2024年8月18日確認)

2)United Nations Environment Programme International Science Council(2024)Navigating New Horizons: A global foresight report on planetary health and human wellbeing、https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/45890(2024年8月18日確認)

「観測史上最高」が続出した7月、米国では50℃越え

高温でアスファルトが溶けて高速道路の防護柵が相次いで傾いたり、道路が陥没するほどの激しい猛暑は、2019年前後から日本では報告されるようになった(北、2024)。当時は、2020東京オリパラを控えており、マラソン競技やゴルフ競技の会場やプレーの時間帯など、暑さ対策について様々な議論がされてきたが、今日の猛暑はその当時よりも深刻になっている。

この原稿は7月15日に書いているが、この日沖縄県(那覇空港)で観測史上最高の35.7℃となり、108年ぶりに3日連続の猛暑日となったことが報じられた。7日前の7月8日には、和歌山県新宮で39.6℃、東京都府中市で39.2℃となり、いずれも観測史上最高を記録した。

暑さは年を追うごとに厳しさを増しており、特徴的な猛暑日を取り上げて原稿を書こうとしても「観測史上最高」はすぐに塗り替えられる状況にある。いま書いている内容も、じきに古くなるのだろう。

ただ、この状況は日本だけではない。7月7日、アメリカのラスベガスでは観測史上初の48.9℃、デスバレーでは53.9℃を記録するなど、健康に日常生活を送るには困難なほどの猛暑に見舞われている。ヒトは文明の発展と引換に「地球の健康」をないがしろにしてきた。本稿ではプラネタリーヘルス(地球の健康)と言う考え方に着目しその最新動向を概説する。

<h2>「プラネタリーヘルス」(Planetary Health)の概念と広がり</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/07/image1_cmyk-1.jpg" alt="" width="1000" height="760" class="size-full wp-image-82333" /> 「プラネタリーヘルス学環」の構成(長崎大学ウェブサイトより)

【ヒト含む生物の健康は地球の健康と一体的に考えるべき】という「プラネタリーヘルス」と言う概念が浸透しつつある。環境省によれば、比較的新しい概念であるため、国際的に合意された定義や考え方は、現時点では明確には存在していないとされる(環境省、2023)。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2021)によれば『地球と人間は別々の存在ではなく、相互依存関係にあることを前提に置き、全ての生態系と地球の健康の共存を目指すプラネタリーヘルスという概念が誕生した』とされている。つまり、地球が健康でなければ人類も健康に暮らせない、ゆえに地球の健康を維持するために考え行動しよう、と言う考え方である。

プラネタリーヘルスという言葉は、国際的な医学研究誌であるランセットに掲載された論文(R Horton et al.,2014)の中で初めて示された用語であり、2015年にロックフェラー財団とランセット誌が「Rockefeller Foundation-Lancet Commission on Planetary Health」を立ち上げたことで、プラネタリーヘルスの考え方が世界的な広がりを見せ出したとされている(長崎大学ウェブサイト)。

<h2>日本における「プラネタリーヘルス」のフロントランナーは長崎大学</h2>

国立大学法人長崎大学は、大学を挙げて「プラネタリーヘルス」に取り組んでいる。2020年に「プラネタリーヘルスへの挑戦」を宣言し、2021年には「プラネタリーヘルス入門」を全学生必修科目とした。そして、2022年10月には「大学院プラネタリーヘルス学環」(募集定員5名)が開設された。授与される学位は博士(公衆衛生学)とされる。

永安武学長によれば、長崎は江戸時代に海外に開かれた唯一の窓口だったことから、海外から持ち込まれる感染症の対応にも迫られ、それ以来続く長い経験の蓄積などもあって、必然的に「グローバルへルス」を理念に掲げる大学となっていったことがベースにある。

そして、近年の気候変動、環境汚染、未知の感染症、人口問題、食糧問題、格差、ジェンダー、宗教や文化の対立、高まる核リスク等、多くの地球規模の課題を抱えており「グローバルヘルス」をさらに発展させ『地球の健康の実現』という目標を新たに掲げ、地球規模の課題解決に資する教育・研究を推進していくことを宣言している。

<h2>「プラネタリーヘルス」と「SDGs」の違い</h2>

SDGsは2030年に達成すべき17のゴールが掲げられており世界中で多様な取り組みが生まれているが、そこに矛盾点があることにあまり焦点が当てられていない。代表的な一例として、本来、全てのゴールに気を配るべきであるが、一部の目標だけを選んで取り組む場合が多くなってしまっている(長崎大学ウェブサイト)。

他方、プラネタリーヘルスでは地球全体のバランスを考えるので、1つの事柄に対して別の事柄の関係性を見ていくことに重きをおいている。例えば、森林を伐採して農地に転用した場合、食糧問題は解決するかもしれないが、生態系や温暖化にはマイナスの影響が出るかもしれない。このように、常に「自然と人間社会との関係性」や「ローカルとグローバルの関係性」を考え、長期的な目標を見据えて短期目標をクリアし続けていくことがプラネタリーヘルスの特徴であるとされる。

【出典】

1)北 徹朗(2024)急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策、ゴルフ市場活性化セミナー2024配布資料、https://www.golf-gmac.jp/wp-content/uploads/2024/04/gmac_kita2.pdf(2024年7月16日確認)

2)環境省総合環境政策統括官グループ(2023)第六次環境基本計画に向けた基本的事項に関する検討会取りまとめ、https://www.env.go.jp/council/content/i_01/000136528.pdf(2024年7月16日確認)

3)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2021)Planetary Healthに関する取り組み事例と日本に向けた示唆、https://www.globalhealth.murc.jp/vc-files/GlobalHealth/20210630_PlanetaryHealthDoLG.pdf(2024年7月16日確認)

4)長崎大学大学院プラネタリーヘルス学環ウェブサイト:https://www.planetaryhealth.nagasaki-u.ac.jp/(2024年7月16日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

小学校における体育授業中の熱中症発生率は高校の7倍以上

独立行政法人日本スポーツ振興センターの『「体育活動における熱中症予防」調査研究報告書』では、中高の熱中症発生内訳として運動部活動中が約7割とされている。これを「体育の授業中」に特化して見ると、小学校での発生割合が中高の4倍~7倍(小26.2%、中6.5%、高3.5%)もの割合となっている(JSC、2014)。この背景には、成長途上の児童は体温調節機構が未成熟であることや、体表面積が小さく輻射熱の影響も受けやすいことなどが考えられる。

2024年4月1日に改正気候変動適応法が施行されるなど、近年見られだした経験したことのない猛暑に対して、政府主導で気候変動の影響と適応に関する計画を策定し推進することが確認されているが、暑さ対策に優れた着衣や帽子の開発研究はあまり進んでいない。筆者はゴルフ産業向けの提言とともに、科研費研究課題として子どもの体育授業時の着衣や帽子に関する研究も行っている。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/07/kita2.jpg" alt="" width="791" height="500" class="size-full wp-image-81957" /> 図1. 赤帽や黒髪への蓄熱は5月の気候でも50℃を超える(撮影:北 徹朗、撮影日:2023年5月27日)

その研究成果の一部を、2024年6月1日に東洋大学白山キャンパスで開催された、第31回日本運動・スポーツ科学会において『人工暑熱環境下における児童用帽子の表面・内側温度の経時的観察-暑熱対策帽子の製品化に向けた赤白帽・黄白帽・桃白帽の比較検証-』というテーマで報告した。時宜に適った研究内容だったこともあってか、この研究は学会賞を受賞したが、本稿では暑さに強い帽子開発研究のスタートアップ事例として、学会発表した内容を抜粋して紹介したい。

<h2>先行研究では「ホワイト」「ピンク」「イエロー」の帽子が暑くなり難い</h2>

筆者らは2018年より暑熱環境下における帽子内温湿度や表面温度評価に関する研究を開始し、帽子に温湿度を溜めないポイントや、蓄熱し難い帽子開発について提言を重ねてきた。ゴルフプレー中の帽子内温湿度に関する研究(Kita et al.,2019)や様々なスポーツ実施中の状況(北ら,2022)などの先行研究では、ホワイト系、薄いピンク系、イエロー系の帽子が、運動内容に限らず内外に温度を溜め込み難いのではないかと考えられた。

<h2>伝統的に親しまれてきた「紅白」との向き合い方</h2>

小学校で用いられる児童用帽子(紅白帽または赤白帽)での観察では、暑熱環境下において赤の表面温度は白に比べて常時10℃以上もの差が生じ、帽子内温度も上げることを明らかにしてきた。そして、赤白帽の主たる目的・機能として「色によるグループの判別」であることから、赤にこだわる必要はないのではないか、と言う提案もしてきた。

他方、日本には「紅白戦」、「紅白餅」、「紅白幕」等々、紅(赤)と白が伝統的に親しまれてきた。こうした背景を踏まえて、小学生の子どもを持つ保護者500名にアンケート調査も行っているが「紅白の伝統を守るべき」と考える保護者は3割にとどまっている。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/07/kita1.jpg" alt="" width="1000" height="500" class="size-full wp-image-81955" /> 図2. 従来品の赤白帽(左端)と実験用に新たに作成したプロトタイプ(黄白帽、桃白帽、ツバ赤帽)

<h2>伝統・慣習のカラーを引き継ぐ「桃白帽」が適切</h2>

従来の赤白帽に加えて、筆者が開発・特注した3タイプ(黄白帽、桃白帽、ツバ赤帽)のプロトタイプを用いた検証を試みた。具体的には、A大学実験室内を気温25.0℃、湿度60.0%の環境に設定し、帽子上部から人工太陽を模した白熱灯を照射、屋外環境再現のため帽子右側から送風(0.5m/s)した。帽子内温度はデータロガーで10 分間測定し表面温度はサーモカメラで計測した。帽子サンプルは全て綿ポリ製(ポリエステル65%,綿35%)であった。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/07/kita3.jpg" alt="" width="500" height="285" class="size-full wp-image-81958" /> 図3.人工暑熱環境下における帽子内温度の推移(データラベルは最終温度)

観察の結果、帽子内温度の平均値は、赤29.9℃、黄30.0℃、桃28.1℃、ツバ赤26.9℃であったが、図3のように最終温度は従来の赤白帽が他の帽子に比較して顕著に高くなった(p<0.001)。同様に、帽子表面温度についても従来の赤白帽が最も蓄熱する結果となった。

白系の成績がよいことはある程度予測できたためツバのみを赤にした帽子を作成してみたが、「判別性」にやや課題が残るため、現在改良中である。桃白帽(薄赤白)は帽子内温度および表面温度ともにツバ赤並みに成績がよかった。

<h2>ゴルフのエチケット・マナーを尊重したニューアイテム開発に向けて</h2>

児童用帽子において、暑熱対策に優れ紅白の伝統も尊重した「ニュー赤白帽」として桃白帽は有用性が高いのではないか。今後も、白を基調としつつも赤系としての判別性に優れた帽子デザインの改良を重ねて行く。

同様にゴルフのエチケット・マナーを尊重しつつ、猛暑に適応できる着衣や用具についても検証の準備を進めている。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/07/kita4.jpg" alt="" width="500" height="296" class="size-full wp-image-81959" /> 図4.白熱灯照射前後における帽子表面温度の比較

参考文献

1) Kita T. et al(2019)Changes in Temperature Inside a Hat During the Play of Golf –Comparison of Hats with Different Shapes–、International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games ISSN 2349 – 722X, Special Issue Vol: 6, No: 2, May 2019 163-166

2) 北 徹朗ら(2022)帽子の素材・色・形状が暑熱環境下でのスポーツ実施中の生理指標と帽子内温湿度に及ぼす影響、デサントスポーツ科学Vol.42 37-51

3) 服部由季夫、北 徹朗(2021)暑熱環境下における児童用赤白帽表面温度の経時的変化–サーモグラフィを用いた色・素材別の観察–、日本教育実践学会第24回研究大会、研究大会論文集、pp.14-15

4) Hattori Y, Kita T(2022)Thoughts of the protectors about risk aversion of the heat attack to their children –Investigation about colors and materials of caps and clothes particularly the red and white cap–、The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, Vol.11, No.6, p.405

5) 北 徹朗(2024)人工暑熱環境下における児童用帽子の表面・内側温度の経時的観察 -暑熱対策帽子の製品化に向けた赤白帽・黄白帽・桃白帽の比較検証-、日本運動・スポーツ科学学会第31回大会抄録集、p.24

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

手のひらを冷やすと深部体温を効率的に下げる

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/20240602zu1.jpg" alt="" width="788" height="445" class="size-full wp-image-81579" /> 図1.手掌前腕冷却(参考文献1より)

身体の体温、特に深部体温を下げる効果的な方法として、手掌冷却あるいは手掌前腕冷却という方法が注目されている。これは、手のひら、あるいは、手のひらと前腕を冷水に浸けて、身体外部から冷却をしていく方法だが、手のひらには、動脈と静脈が直接連絡している特殊な血管(動静脈吻合血管:どうじょうみゃくふんごう)が存在する。動静脈吻合血管は、通常の血管より多くの血液が通過するため、手掌冷却または手掌前腕冷却を行うことで、冷却された血液が深部に戻り身体が冷却される。手のひらと前腕は、体幹部に比べて容積に対する表面積の比が大きく、熱を身体の外へ逃がしやすい構造となっている(図1)。

<h2>12℃での30分前プレクーリングが効果的</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/20240603kita.jpg" alt="" width="788" height="407" class="size-full wp-image-81581" /> 図2.プレクーリングによる深部体温上昇抑制効果(参考文献2より)

環境省近畿地方環境事務所が公開している資料によれば、手掌冷却の最適温は12℃とされる。また、図2のように、活動30分前のプレクーリングが深部体温の上昇を顕著に抑制することも示されている。

<h2>武蔵野美術大学のゴルフ授業でのプレクーリング方法</h2>

武蔵野美術大学身体運動文化研究室では、2024年度から新たに定めた「暑熱下授業ガイドライン」に基づき、スポーツ実技授業に際しては、プレクーリングのためのプラスチックボトル(300ml)を準備し猛暑に備えている。具体的な使用方法としては、水を入れて冷蔵庫で冷やし、授業開始時の出席確認や導入の説明時などに学生に握らせてプレクーリングを促すことになっている。

ボトルを冷蔵庫で冷やすと約9℃となる。これをグラウンドやテニスコートなどの教場に運び、学生に握らせる経過の中で、エビデンスとされる温度(12℃)前後の最適温度になるのではないかと考えている。日々、このボトルは使い回されるため、キャップの色は黒を用い、汚れが目立たない製品を準備した(図3)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/20240601kita.jpg" alt="" width="788" height="230" class="size-full wp-image-81582" /> 図3.手掌冷却(プレクーリング)用のボトル(参考文献3より)

<h2>ゴルフ場でスタート30分前にやっていることは何か?</h2>

ゴルフ場でスタート30分前にやっていることと言えば、多くはパッティンググリーンでの最終調整ではないか。そこで、『パッティング練習をしつつ手掌冷却もできる』アイテムが切望されるわけだが、現状、各メーカーからは「冷感グローブ」ならば既に販売されている(図4)。

単純に、これを改良して『12℃に保てる(手掌冷却できる)ゴルフグローブ』が開発できないものかとも思われるが、手掌冷却を主眼に置いた場合、両手袋が必要となるためコストが倍になることや、暑い中で両手に手袋をする煩わしさもネックとなることが考えられる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/20240604kita4.jpg" alt="" width="1000" height="442" class="size-full wp-image-81577" /> 図4.<br />各社から販売中の冷感グローブ(GDOのサイトより)

<h2>「パターは素手派」が多い?</h2>

また、パッティングの際に手袋を外す人が多い印象があるが、実際のところはどうなのか。

ALBA.Net編集部(2020)の566名を対象とした調査によれば、パッティング時に手袋を「外す46.0%」、「外さない46.0%」で同数だったとしている。意外にも手袋をつけたままパッティングをする人が多いようだが、それにしても半数は外しているので、これらを考慮したアイデアが求められる。

<h2>ゴム系メーカーが支える日本のゴルフ用品業界:「冷えるグリップ」開発への期待</h2>

モノの多くは温めると膨張し冷やすと縮むが、ゴムは逆(温めると縮み、冷やすと伸びる)であることが知られている。例えば、東北大学の研究グループが2023年1月に発表した論文では、ゴムが伸び縮みする際に熱を発したり吸収したりする現象を使って、効率的に冷却する技術が開発されたりしている。

日本のゴルフメーカーを代表する、ブリヂストン、ダンロップ(住友ゴム)、プロギア(横浜ゴム)などの企業は、タイヤを作る技術をゴルフボールやゴルフクラブの製造に応用したところから始まったことはよく知られている。現状、グリップ性の高いものや抗菌グリップなどのアイデア商品は存在するが、ゴムの特徴を応用した「冷えるグリップ」が開発できないものか。国内のゴム系メーカーにおける暑さ対策製品の研究開発に期待したい。

※ 本稿の詳細は「大学体育123号」(公益社団法人全国大学体育連合、2024年6月15日発行)に掲載予定である。

1) 日本スポーツ振興センター(2020)競技者のための暑熱対策ガイドブック【実践編】、https://www.jpnsport.go.jp/jiss/Portals/0/jigyou/pdf/shonetsu2.pdf(2024年5月16日確認)

2) 環境省近畿地方環境事務所(2021)「新しい暑熱対策」―適温12℃の蓄冷材による手掌部冷却(シャープ株式会社資料)、https://kinki.env.go.jp/earth/(2024年5月16日確認)

3) 北 徹朗(2024)猛暑下における体育実技授業のガイドライン―武蔵野美術大学での試み―、大学体育123号(印刷中)

4) ALBA.Net編集部(2020)ゴルファーに聞いたパッティング時の手袋事情 予想以上に「つける人」は多かった!、https://www.alba.co.jp/articles/category/golf-life/post/column-16631/(2024年5月16日確認)

5) Gael Sebald et al.(2023)High-performance polymer-based regenerative elastocaloric cooler, Applied Thermal Engineering, Volume 223, 25, March 2023

6) 東北大学(2023)プレスリリース・研究成果:ゴム伸縮時の弾性熱量効果を利用した冷却機構の高効率化に成功 フロンを代替する環境にやさしい空調の実現に期待、https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/01/press20230124-02-cooler.html(2024年5月16日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

「茶屋」+「クーリングエリア」で猛暑プレーを乗り切る

前号において、夏用コースマッピングを作成し【WBGT上昇ポイント】、【カート利用推奨ホール】、【クーリングエリア】などを示すことを提案した。本稿ではクーリングエリア(以下CA)について詳しく説明・提案したい。

一般的に、コース内売店(いわゆる茶店)は、5番ホール前後や14番ホール前後など、ハーフの半ばあたりに設置されていることが多い。ここに入るとエアコンが効いており、冷たいおしぼりを提供してくれたりするが、茶屋が無いゴルフ場もある。

今後の猛暑に備え、3ホールに1カ所程度のCAの設置を提案したい。具体的には、大型扇風機を配置し「1分間必ず風を浴びて下さい」との呼びかけのもと、各自でクーリングしてもらうと言うものである。

3ホールに1カ所の割合でCAがあれば、表1の様に定期的な暑熱低減が可能となる。ゴルフ場側は、CAでの4分間のタイムラグ(1分×4名)を考慮し、スタート間隔を調整する必要がある。また、クラブハウス前では大型扇風機を2台配置すれば、「スタート前クーリング」と「ホールアウト後クーリング」の両方に対応できる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/2405kita5.jpg" alt="" width="1000" height="246" class="aligncenter size-full wp-image-81224" />

<h2>大型扇風機のサイズとクーリングの方法</h2>

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/kita2405.jpg" alt="" width="1000" height="751" class="size-full wp-image-81215" /> 図1.授業用の大型扇風機

筆者が所属する武蔵野美術大学では、2024年度より独自の「暑熱下授業ガイドライン」を制定し、スポーツ実技授業での運用を試みている。授業においても本稿で提言するCAを設置し、学生に風を浴びさせることを義務付ける。

本学で使用する大型扇風機のサイズは、幅1390mm×奥行540mm×高さ1320mmであり、図1のような大きさとなっている。

大型扇風機にはマグネット式のデジタルタイマー(キッチンタイマー)を付属し、ガイドラインに従い「1メートル程度の近距離で1分間風を浴びる」ことでのクーリングを促す(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/2405kita.jpg" alt="" width="1000" height="374" class="size-full wp-image-81217" /> 図2.大型扇風機の中央にデジタルタイマーを設置し1分程度のクーリングを行う

<h2>冷たい風を強力に送るためのアイデアと検証実験</h2>

猛暑下では“熱風”が送られる懸念もあるため、2024年度の新年度開始にあたり、大型扇風機から送られる風の温度を検証した。送風の効果を高めるために、ペットボトルを凍らせ、扇風機の後側または前側に設置した際の温度の違いを観察した。

〈実験日時〉

・2024年4月7日、10時30分~10時40分

〈実験場所〉

・武蔵野美術大学グラウンド(東京都小平市)

〈実験時の環境〉

・気温24.3℃、WBGT21.3℃

〈実験の内容〉

1)送風なし

2)大型扇風機で風だけを1分間送風

3)大型扇風機の後側に凍らせたボトルを装備し1分間送風

4)大型扇風機の前側に凍らせたボトルを装備し1分間送風

〈実験の結果〉

結果としては「大型扇風機の前側に凍らせたボトルを装備」した送風方法が最も「冷風」となり、送風なしの場合と比較すると5.4℃低かった(表2)。

実験当日は、4月初旬の穏やかな日ではあったが、氷を前面に装着した風は体感的にもとてもクールに感じた。猛暑下においても検証が必要だが、凍らせたペットボトルを大型扇風機前面に付属させる方法は、おそらく顕著な低温効果が観察されるのではないかと期待される。

〈今後の検証〉

猛暑下でのラウンドプレー中にCAを利用した場合、着衣内温湿度がどの程度低減し、どの程度の時間経過で上昇に転じて行くかについて今夏検証する予定である。また、CAの効果を高める着衣の形状についても研究を進めてきたので同じく効果検証する。

得られたデータについては、この連載内でフィードバックしさらに精度の高い提言を示したい。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/2405kita3.jpg" alt="" width="1000" height="227" class="aligncenter size-full wp-image-81223" />

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/05/2405kita2.jpg" alt="" width="1000" height="750" class="size-full wp-image-81218" /> 図3.カゴとフックを利用して大型扇風機に凍らせたペットボトルを装着

<h2>クーリングエリア設置・稼働のコスト</h2>

本稿で示した大型扇風機は、1台あたりの定価が13万6400円(税込)となっている。表1で示したように8台導入した場合、総額109万1200円となる。また、販売会社のホームページでは、1時間の連続稼働時の電気代は、約17.2円(50Hz)~約25.6円(60Hz)とされている。

凍らせたペットボトルを入れるバスケットは1個1580円であり1台に4個装着する(6320円)。これを8台分準備すると総額5万560円となる。ペットボトルは凍らせる必要があるが再利用すればコストをかけずに済む。

このように、初期費用は114万円少々かかるが、毎年5月~10月頃まで突発的な猛暑に備える必要があることを考慮すると、カートの改造や高額な冷風機を導入するよりも格安な対策ではないか。

以前の連載でも述べたが、クラブハウス前にだけ、扇風機やミストシャワーがあるゴルフ場を幾つも目にするが、ゴルフの熱中症対策としては殆ど効果が無いだろう。

※本稿の詳細は「大学体育123号」(公益社団法人全国大学体育連合、2024年6月15日発行)に掲載予定である。

・北 徹朗(2024)急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策、GMACセミナー2024配布資料

・北 徹朗(2024)急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策、月刊ゴルフエコノミックワールド(2024年3月号)

・北 徹朗(2024)ゴルフ場マネジメントにおける暑熱対策の具体例(1)―コストをかけずに今すぐできること編―、月刊ゴルフエコノミックワールド(2024年4月号)

・北 徹朗(2024)猛暑下における体育実技授業のガイドライン―武蔵野美術大学での試み―、大学体育123号(印刷中)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

まずは低コストの対策から

第58回ジャパンゴルフフェア2024(於:パシフィコ横浜)の第1日目(3月8日)に開催された「ゴルフ市場活性化セミナー(GMAC セミナー)」に登壇した。与えられた 時間が僅かで、しっかりと説明することが出来なかったた め、本号から数回、このセミナーで披露したアイデアのエ ッセンスを改めて紹介したい。

これまで、ゴルフ市場活性化やゴルフ人口増加策の議論において筆者は『ゴルフ場が変わらなければ何も変わらない』ことを繰り返し述べてきた。例えば「最終組スタート後に2-3ホールの体験ラウンドの導入」とか「時間のかかる初心者にはカップを大きくして難易度を下げスロープレーを避けるアイデア」など、ごく少数、実現したものもあるが、大半の提言は、市場の声を反映させたものであるにもかかわらず、現場で試みられるには至っていない。その背景の1つには、日本のゴルフ場の9割以上が会員制を建前としていることや、コスト面への懸念や課題から現状維持が選択されている。

しかしながら、ここ数年の突発的猛暑は生命に関わる非常事態であり、4時間以上の屋外プレーを要するゴルフ場の暑さ対策の徹底は必須である。特に、昨夏(2023年)は過去に前例の無い猛暑となり「地球沸騰化」と言われるまでに至ったが、この状況は今後も深刻化することは間違いないとされている。本稿では、まずは「コストをかけずに今すぐできること編」として、その一例を紹介したい。

<h2>1)夏用コースマッピングの作成</h2>

コース案内図やスコアカードに、WBGT 値が高くなる 「特に暑いホール」や、徒歩でのプレーは避けた方がよい 「カート利用推奨ホール」などを記載してはどうか。WBGT 値は地形や日当たり、風の影響、人工物による輻射熱、等々 によって、同じゴルフ場内でも数値が変わってくる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/kita1.jpg" alt="" width="506" height="327" class="size-full wp-image-80861" /> 図1.コースマップに「真夏の情報」を追加

要するに、同じゴルフ場内であっても、特に暑くなる場 所や、それほどでもない場所などバラつきが生じる。こう した情報を各ゴルフ場で計測・調査した上で『マッピング』 してはどうか。図1は某県営ゴルフ場のコースレイアウト 画像の上に、【WBGT 上昇ポイント】、【カート利用推奨ホール】、【クーリングエリア】などのアイコンを示した。あ くまでも例示(ダミー)なので、実際のゴルフ場の状況と は異なるし、単にアイコンを上書きしただけなので、デザイン的にも大いに課題があるが、いずれにしても、このように表示するだけでも「このホールは特に暑い」ということを情報として周知できる。同様に、スコアカードに枠を設けて、アイコンを表示するだけでもわかりやすいのではないか(図2)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/kita2.jpg" alt="" width="1000" height="381" class="size-full wp-image-80863" /> 図2.スコアカードに「Heat warning」アイコンを表示

<h2>2)チェックインカードによる来場者の状況把握</h2>

来場時に記入してもらうチェックインカードに「熱中症予防のためのチェック項目」として数行追加し、熱中症の要因となり得る情報(朝食、睡眠、飲酒などの項目)にチェックしてもらう欄を設けるのはどうか。

ゴルフ場側としては『リスクのある来場者の抽出や追跡』をすることができる。また、来場者に対しては『自らが熱中症に要注意であることに気付かせる効果』が期待できる。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/kita33.jpg" alt="" width="880" height="733" class="size-full wp-image-80864" /> 図3.チェックインカードを増枠し「熱中症予防のためのチェック項目」を追加

<h2>3)おにぎりや塩スムージーなど手軽に摂取できる食事の提供</h2>

チェックインカードへの記入を経て「自分は熱中症予備軍かもしれない」という気付きがあった場合、「しっかり食事を摂ろう」とか「塩分を補給しておこう」と言う思いをすぐに行動に移せるように、スタート前に手軽に摂取できる、おにぎりや熱中症に効く簡単な食事(例えば塩スムージーなど)が手に取れる環境を整えてはどうか。朝の数時間(スタート前)のみ、バーカウンター的にドリンクを提供したり、ワゴンやキッチンカーなどで、手軽に食べられるものを販売するなども効果的だろう。

暑くて食欲が出ないという理由だけでなく、スタート時間に遅れそうで食べられなかった、と言う例も従来から季節を問わずあったはずだ。

次号では、コースマッピングのアイコンに示した「クーリングエリア」設置提案について、その具体例を含めて紹介する。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

2024年3月25日、環境省大臣官房環境保健部環境安全課は『改正気候変動適応法の施行に向けた取組』に関する資料を環境省ウェブサイトで公開した。下記にそのポイントを示す。

<h2>『熱中症対策実行計画』の法定計画化</h2>

2024年4月より、環境省環境保健部企画課に「熱中症対策室」を新設し、熱中症対策実行計画や熱中症特別警戒情報等に関する事務を担う。

<h2>WBGT35以上で『熱中症特別警戒アラート』(2024年新設)を発表</h2>

従来の「熱中症警戒アラート」はWBGT(暑さ指数)が33に達すると予想される場合にされてきた。

2024年4月より、新たに『熱中症特別警戒アラート』が増設される。ポイントは以下の2つ。

<strong>■WBGT35に達すると予測される日</strong>

<strong>■前日の午後2時頃に発表</strong>

環境省によれば、人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合、とされる。つまり【生命の危険が懸念されるほどの暑さが予想される場合】と言うことである。

<h2>指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)</h2>

クーリングシェルター指定施設は下記の図のようなロゴマークで表され市民がアクセスしやすいように示される。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/kita2404.jpg" alt="" width="359" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-80884" />

<参考資料>

環境省大臣官房環境保健部環境安全課:改正気候変動適応法の施行に向けた取組、2024年3月25日

2024年は春から高温傾向の見込み

気象庁が2024年1月23日に発表した3か月予報によれば、2024年2月~4月の気温は、寒気の影響が弱いため、北日本では「平年並か高い」、東日本と西日本では「高い」とされている。気象庁のホームページでは、その確率を図示しているが、2024年の春は例年よりも高温傾向と予測されている(図1)。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/010000_tave_0.jpg" alt="" width="600" height="800" class="size-full wp-image-80665" /> 図1

また、日本気象協会からは、この高温の春の影響により、例年よりも早く夏物アイテムの需要が増加する見通しであることも示されている。

<h2>3月から熱中症への備えが必要</h2>

日本において昨夏(2023年の夏)の気温は1898年から統計開始以来過去最高を記録した(気象庁、2023)。国連の世界気象機関(WMO)は、地球全体の気温が今後5年で1.5℃以上上昇する確率が史上初めて50%を突破したことを発表するなど、気温上昇は今後深刻になることが予想されている。近年の例では、2019年5月26日に北海道佐呂間地区で道内観測史上1位となる39.5度の気温を記録し、同日に道内のゴルフ場での死亡事故も発生するなど、地域や時期を問わず、熱中症への注意が必要な状況となっている。

2018年に、日本において「気候変動適応法」が施行されているが、熱中症対策の強化のため2023年(令和5年)の第211回国会において「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)」が可決・成立し、同年5月12日に公布されている。そして、この法律は来月(2024年4月1日)施行されることになっている。

<h2>「改正気候変動適応法(2024年4月1日施行)」のポイント:ゴルフ業界も早急に追随を</h2>

国立環境研究所によれば、今回の気候変動適応法の改正ポイントとして、下記の4項目を挙げている。

1)従来の熱中症対策行動計画を「熱中症対策実行計画」として法定の閣議決定計画の格上げ

2)熱中症アラートを熱中症警戒情報として法に位置付け、さらにより深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、熱中症特別警戒情報を創設

3)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定(市町村長が冷房施設を有する等の要件を満たす施設)

4)市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定

このように、今回の法律改正自体が、ゴルフ場運営に直接的に影響を及ぼすものではないかもしれないが、法律やガイドラインなどでしっかりと国民の健康・安全を確保するための動きが、今後さらに加速し高度化して行くことが予想される。屋外での活動が4時間を超えるゴルフにおいて、業界を挙げた対応策が早急に示されるべきではないか。ゴルファーのみならず、キャディやコース管理従事者など、ゴルフ場で働く従業員に対する対策も急がれる。

<h2>唇や指先は熱さを感じやすい</h2>

カナダの脳神経外科医であったワイルダー・G・ペンフィールド(Penfield,1891-1976)は、1933年に運動野や体性感覚野と身体部位との対応関係をまとめ、有名な「ホムンクルス」(脳の中のこびと)と呼ばれる図を作った。この図は、顔、舌、親指が大きく描かれ、大脳の運動野や体性感覚野に体の部位を対応させて示されている。これは、ペンフィールドが、てんかんの手術の際に脳を電気刺激し、反応があった領域の面積に応じて体の各部分を大きく描いたものであるとされている。

詳細な図については「ペンフィールドのホムンクルス」でネット検索して頂きたいが、体性感覚野にいる小人の顔は唇が分厚い。これはつまり、唇の感覚を担当している領域が広い、すなわちたくさんの神経細胞が唇からの感覚情報を受け取っており、そのために唇が敏感になっていることを表している。また、指の中でもとくに人差し指が大きく描かれているのも、人差し指の感覚が敏感なことを示している。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_7496.jpg" alt="" width="1000" height="566" class="size-full wp-image-80666" /> 図2.ホムンクルス像(所蔵:武蔵野美術大学身体運動文化研究室)

図2は、武蔵野美術大学に所蔵されるホムンクルス像である。右の像が感覚野を示す。

<h2>つもりと実際:カートで休息のつもりが尻から熱せられている</h2>

ゴルフをする人なら、近年の夏のプレーにおいて、バッグからドライバーを抜き取ろうとした際に「熱っ!」となった経験が1度はあるだろう。特に黒ヘッドのドライバーの場合は、それを感じやすいし、近年の猛暑においてはその場面は確実に増えている。熱い思いをしないように、ティーショットの際に慎重にクラブを抜いている人もいるかもしれないが、前述のように、指先は特に熱さを感じやすい器官でもある。

実は、ゴルフ場で最も熱くなるのは「カートの座席」である。2023年7月に実施した筆者らの実験(鈴木タケルら,2023)では、乗用カートの座面は70℃を越えており、ドライバーヘッドの温度(約60℃)よりも約10度も高温になっていた。

しかしながら、尻や腿裏は指先よりも熱さを感じ難いため、大半の人はショットを終えて、熱さ(暑さ)を気にせず、どっかりと着席し休息している「つもり」になっているかもしれない。しかしながら、「実際」には尻から身体が熱せられている可能性も大いにあり、座面の熱で体温を上昇させ、体力を消耗させてしまい逆効果になっているかもしれない。

プレー時間270分(4時間30分)のうち、実際に打っているのは2-3分である。夏場のプレーでは、日射を遮るために、カートに座っている時間も長くなっていることが考えられる。「休息が逆効果にならないための対策案」などについては、次号以降の連載でも提案して行きたい。

5月からの猛暑下ゴルフに備え、3月~4月は真夏の暑さ対策の作戦を練りながらラウンドを楽しんではどうか。

【参考文献】

・ 気象庁ホームページ:<a href="https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M</a>(2024年2月14日確認)

・ 日本気象協会ホームページ:<a href="https://weather-jwa.jp/news/topics/post1840" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://weather-jwa.jp/news/topics/post1840</a>(2024年2月14日確認)

・ 国立研究開発法人国立環境研究所(A-PLAT):<a href="https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/heatstroke/hs-government/index.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/heatstroke/hs-government/index.html</a>( 2024年2月14日)

・ 鈴木タケル、北 徹朗ほか(2023)猛暑日におけるゴルフ場内各場所やゴルフ用具の表面温度変化についての実態調査、ゴルフの科学Vol.36,No.1,pp.40-41

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

「真冬でも楽しめるスポーツ」としてゴルフ場建設は相次いだ

近年の猛暑により、真夏のゴルフの課題が語られることが多いが、真冬のゴルフも辛い。実際、NGK(日本ゴルフ場経営者協会)が発表しているデータでは、東京都など雪でクローズすることがあまり起こりにくい地域においても、真夏よりも真冬の入場者数の方が少ない。

「暑い」とか「熱中症リスク」とは言いながらも、ゴルファーは真夏でも喜んでゴルフ場に出かけ、逆に寒い冬には足が遠のいていることをデータが示している。考えようによっては、冬のゴルフ場にはまだビジネスとして伸びしろがある。

総合保養地域整備法(いわゆるリゾート法)の後押しによって急激に増加・発展した「リゾートスポーツ」の代表格としてゴルフ場とスキー場が挙げられるが、当時はゴルフ場開発数の方が圧倒的に多かった。要するに、ゴルフは通年に渡り顧客を呼び込める、という点から多くの開発が行われたわけだが、実際は真冬のゴルフ場ではティーイングエリアやグリーンが凍結していることもあるように、極寒プレーとなる。

本号では、真冬のゴルフを楽しむための、寒冷環境下での健康リスクと予防方策の話題を提供する。

<h2>冬場のゴルフに重要なのは「前夜の睡眠」</h2>

冬場は血圧が上がりやすくなり心臓への負担が大きくなる。これは、寒さで体温の発散を防ぐために血管が収縮するためである。暖かい室内から寒い屋外への移動により血圧が急激に変動し、心臓の血管が過剰に収縮して心筋梗塞の原因となることもあるし、寒さで骨格筋が収縮し硬くなり柔軟性が低下しやすくなるため、筋や腱などの損傷も起こしやすくなる。

これらの対策としてよく言われることに「寒い冬には気温の変動が少ない屋内での運動を行いましょう」とか、「外へ出る時は早朝などの冷え込む時間は避けましょう」などがあるが、ゴルフの場合は無理である。また、「十分な防寒をしましょう」とか「運動前にウォーミングアップで身体を温めて筋肉の柔軟性を確保しましょう」等々、常識的な話も多い。

本稿では、冬場のゴルフでは【前夜の睡眠】が特に重要であることを強調したい。寒さでトイレの回数が増えることにより熟睡を妨げられたり、睡眠不足になりやすい季節でもある。また、「明日はゴルフだ」と緊張やワクワクしてなかなか寝付けなかったり、早朝に出かけることが多いためにゴルフ前夜は睡眠時間が短くもなりやすい。

<h2>真冬のゴルフ前夜に熟睡できるグッドアイデア</h2>

筆者(今年47歳)は中年期に入った頃から夜中にトイレに起きる日が増えた。特に冬場、身体が冷えてトイレに立つことが多いと感じる。この対策として、まずはエアコン(暖房)を強めにかけてみたが、喉が渇いて目覚めてしまった。そのため、エアコンはやめて布団の下に敷く電気マットを購入したが、暑くて布団からはみ出ていたり、温度を下げると逆に寒かったりして苦慮してきた。

3年程前、グッドアイデアを思いついたので紹介したい。筆者は冬場、ズボンの下にインナー(タイツ)を履いているが、就寝時にインナーの上から使い捨てカイロを貼って寝るとよく眠れる。仮に布団からはみ出てもズボン下に貼っているため寒くない。

カイロを貼る具体的な場所は「太腿の前と裏」(計4枚)と「ふくらはぎ」(計2枚)である。これに「脛」(計2枚)を加えてもよいが、太腿とふくらはぎの最低6枚貼っておけば、とてもよく眠れる。冬場、夜中に目覚めることがある方には是非試して頂きたい。

この方法は試行錯誤の末に筆者に適したものを見出したわけだが、普遍的な学術研究として似たような論文が無いかを検索したところ、次のような研究が見つかった。

<h2>「陸上競技の冬季練習における蒸気温熱シートの有用性」(小田ら、2006)</h2>

学術誌「スポーツ科学研究」(早稲田大学)に掲載された、小田英志らの研究では、下肢を温熱シートで温めることによる有用性を評価している(図1)。この研究では、「競技者にとって単なる防寒ということではなく、ウォーミングアップを補完し、筋や腱をほぐし、運動の準備を整えるという点で、生理学的にも価値の高いものであった」とし、「フィジカル面のみならず、寒冷ストレスに対する精神的な支えや安心感につながっていることも大きな特長といえる」としている。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/02/kita.jpg" alt="" width="788" height="375" class="size-full wp-image-80183" /> 図1加温用トレーニングパンツの構成図 (小田ら2006,スポーツ科学研究3,pp.48-60より引用)

筆者の熟睡法(前述)と同じ部分を加温しており、早朝からプレーが始まるゴルフにおいては、この研究が示すように下肢の保温は「ウォーミングアップの補完」にもなり得るのではないかと考えられる。睡眠不足では、交感神経が活性化して血圧が上昇するとされるが、寒さでも血圧は上昇するので、冬の睡眠不足はダブルで危険である。冬場に安全で楽しいゴルフを継続するためには、前夜からの下肢の保温がポイントとなる。

<h2>日本には寒い住宅が多い:WHOの寒さ回避勧告(2018年11月)</h2>

WHO(世界保健機関)は2018年11月に「住宅と健康ガイドライン」発表し、冬の住宅の最低室内温度として「18度以上」を強く勧告した。18度を下回ると循環器疾患、16度を下回ると感染症などの発症や転倒、怪我のリスクが高まると指摘し、特に高齢者や小児はもっと温かい温度が推奨されている。

特に、日本は「寒い住宅」が多いとされており、国土交通省のウェブサイトによれば、日本の居間(調査対象2090世帯)の平均温度は16.7℃と報告している。その内訳を見ると12℃以下の住宅も数百見られる。

図2のようにWHOの勧告では「健康」の観点において、住まいの暑さよりも寒さの方を問題視している。

<img src="https://cms-backend-gew.com/wp-content/uploads/2024/02/kita2.jpg" alt="" width="468" height="202" class="size-full wp-image-80184" /> 図2WHO住宅と健康ガイドライン(左:表紙、右:勧告概要の翻訳)(長寿科学そ振興財団「住宅と健康長寿」より引用)

<h2>寒さ対策を考えることは暑さ対策のアイデア創造に繋がる</h2>

近年、「猛暑下のゴルフ」と対峙する季節が約半年(概ね5月~10月)にもおよび暑さ対策は喫緊の課題ではある。他方、「真冬のゴルフ」がこれまであまり話題にあがらなかったのは、夏場に比べて出かける人が少ないこともあるのかもしれない。筆者は、ゴルフ場での寒さ対策を考えることは暑さ対策のアイデア創造に繋がると考えている。今後の連載で披露して行きたい。

・小田英志ら(2006)陸上競技の冬季練習における蒸気温熱シートの有用性、スポーツ科学研究(早稲田大学)3, 48-60

・公益社団法人長寿科学振興財団ホームページ:<a href="https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/kenkochoju-ikigai/jutaku-kenkochoju.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/kenkochoju-ikigai/jutaku-kenkochoju.html</a>(2023年1月16日確認)

・国土交通省ホームページ:<a href="https://www.mlit.go.jp/common/001500202.pdf(2023年1月16日確認)" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.mlit.go.jp/common/001500202.pdf(2023年1月16日確認)</a>

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

<a href="https://bt3.jp/url/ts/g/z9lenol2">月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら</a>

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア