月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた、大西久光氏の「シリーズ温故知新」をWeb用に編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

日本の「トーナメント産業」は、どのように成長してきたのか。今回は黎明期といえる70年代の話である。ゴルフボールで高いシェアを得た住友ゴム工業がさらに勢力を伸ばすには、市場を拡大する必要がある。それにはゴルフ人口の増加が条件だから「試合を増やして人気を高めようと思ったのです」(大西氏)

ただし、社内的な障害があった。タイヤ製造を中心とする同社にあって、スポーツの興行は水と油。いちいち社内を説得するのも面倒なため、トーナメント運営会社を立ち上げた。

以後、大西氏は大手企業の社長にトップセールスを行う。ペプシ、東急、サントリーなどがトーナメントのスポンサーになり、ゴルフをメジャースポーツに押し上げた。その経緯を振り返る。

毎週火曜日掲載

「トーナメントディレクター」誕生

新しい分野を開拓するには、強靭な精神が必要です。もちろん信念も大事ですね。ぼくの場合はゴルフに魅せられ、これを普及したいと切望した。その際、大きな組織の一員であったことが有効に作用した反面、組織の秩序を乱す局面もありました。平社員のぼくが課長や部長を通り越して、経営トップに直談判する。だから上司に、「お前は下克上だ」と怒鳴られた。まあ、とんでもない部下だったと思いますね(笑)。

いずれにせよ、タイヤが主力の住友ゴムは生粋のメーカー志向です。志向というか体質ですな。そのなかでぼくはまったくの異分子、別の言葉でいえば「道楽者」と見られていた。ゴルフ用具を売るための宣伝や、市場を開拓するための興行などは、会社に馴染むはずもなかったのです。

▼前回の記事はこちら

[surfing_other_article id=44407][/surfing_other_article]

昭和46年、ジャンボの海外試合(ニュージーランドPGA)を観戦するツアーを組んだとき、会社と激しくぶつかりました。それだけじゃありません。この年には「日米対抗戦」も企画して、ほとんど個人的に取り仕切った。会社にすれば「大西は独断専行で動いている」と、強い不満があったはずです。

ただ、日米対抗はいろんな意味で画期的でした。ぼくは名刺に「トーナメントディレクター」と書きましたが、おそらく日本で1号でしょう。こんな職業はありませんし、トーナメントが興行として意識されることもなかったですから……。

で、何をしたか。やる以上は注目されなきゃいけません。そこでアーノルド・パーマーを呼ぶためにアメリカへ飛び、IMGの創業者マーク・マコーマックと交渉したのです。彼は立志伝中の人物でね、今でこそプロスポーツの代理人はプロ野球のメジャー移籍などで活躍してますが、これを始めたのがマコーマック。彼はそもそも、パーマーのマネジメントによって土台を築いた経緯があります。ぼくは親交のあったミッキー安川さんに通訳を頼み、二人で乗り込んだわけですよ。

いろんな問題が生じてしまい、結局パーマーは参加しなかった。でもね、大会は大成功だったですよ。開催コースはPLCCで、ここはPL教団のコースです。教団にスポンサーを依頼したらトップが引き受けてくれましてね、ほかにダンロップと朝日放送の協力を得て実現に漕ぎ着けました。

東急の五島さんと赤坂で

大成功というのは試合展開です。団体戦は日本の大敗でしたが、個人戦はジャンボとビリー・キャスパーが競り合って、結局はタイで優勝を分けた。これがスポーツ紙の1面を飾ったわけですが、多分、初めてだと思いますよ。ぼくの記憶が正しければ、ゴルフが1面に載ったのは初めてじゃないか。あれは本当に嬉しかった。

1971年(昭和46年)に「日米対抗戦」として始まった同大会は、88年に「ラークカップ」、94年に「ABCチャンピオンシップ」と名称を変えている。第1回は日米8選手が参加して団体戦は米国1484ストローク、日本が1493ストロークで敗北。個人戦は尾崎、キャスパーが208ストロークで優勝を分けた。

しかし、この大会は同時開催の「ロレックス」(川崎国際CC)と重なってしまい、出場選手の争奪や激しい綱引きなどで紛糾する。日本の上位8選手が日米対抗に参加したため、のちに大きな遺恨を残した。

あれは大論争になりましたが、結果的には良かったんじゃないかな。社会の関心が高まればビジネスチャンスも広がってくる。日米対抗をきっかけにトーナメントは増加局面に入りますが、これはジャンボの優勝とその後の論争が引き金となった印象もあって、興行の世界ならではのダイナミックな波及効果を生んだわけです。

でね、日米対抗が終わってすぐ、PL教団のトップに慰労会を開いてもらいましたが、そこに東急の五島昇さんがいらっしゃった。赤坂の料亭から銀座に流れ、興が乗った五島さんは「俺もやりたい」と言い出した。それが「とうきゅうオープン」ですよ。初回は昭和48年ですが、ぼくはその前年に「ペプシトーナメント」も手掛けていた。会社の業務というよりは、ほとんど個人的に受けたようなものですな。人脈が急速に広がって、興行の世界にのめり込んでいきました。

日本初の運営専門会社

この頃の私は、住友ゴムの範囲で動くことに大きな限界を感じていました。メーカーの中に「興行師」が紛れ込んでいるわけだから(苦笑)、当然居心地も悪くなる。ジャンボのニュージーランドツアーでは上司に辞表を提出するなど、社内の軋轢も高まった。ですから、興行の専門会社を興したい、そう考えたのは自然の成り行きです。

日本初のトーナメント運営会社、ダンロップスポーツエンタープライズ(DSE)の設立は1973年(昭和48年)。資本金は3000万円(住友ゴム工業90%、代理店グループ10%)で、GMに就任した大西氏を筆頭に住友ゴム工業から3名が出向した。現トーナメントディレクターの戸張捷氏も初期メンバーに含まれている。

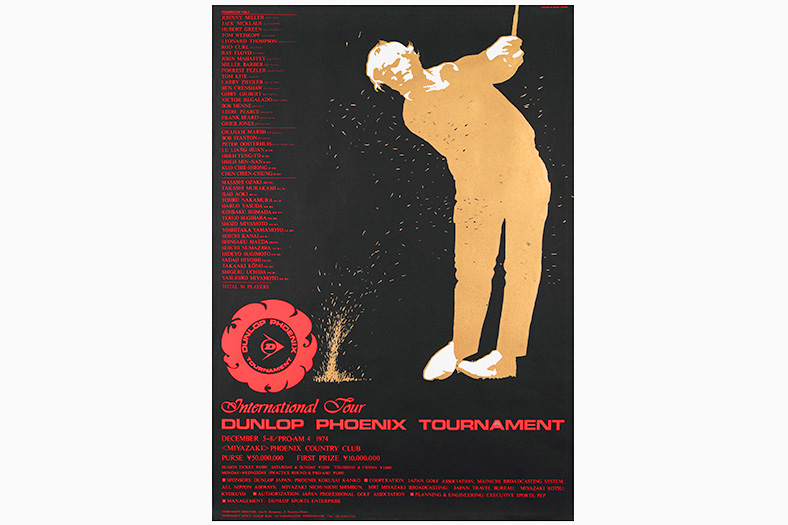

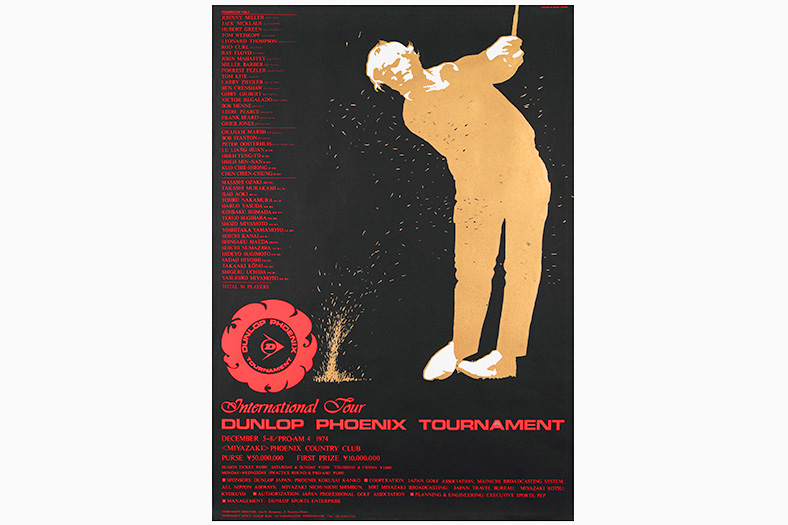

初年度は「ダンロップトーナメント」のオペレーションと「サントリーオープン」の企画運営、翌74年には「ダンロップフェニックス」を立ち上げて、国際大会の先駆けとした。同大会の初代覇者はジョニー・ミラーで、2004年優勝のタイガー・ウッズに至る過去30年間、日本人優勝者は僅か4人(尾崎将司は94年~3連覇)しかいなかった。賞金総額2億円は国内最高、これは海外の一流選手を本気にさせるためのコストである。

57年に東西プロゴルフ協会を一本化したPGA(初代理事長安田幸吉氏、会員約100名)は、DSE設立の翌年にシード制を採用している。PGA女子部が日本女子プロゴルフ協会に独立したのも同年で、トーナメントを取り巻く環境は急速に近代化へと向かっていた。

DSEを別会社にしたのは興行に特化するためですが、実は収支の問題もありました。収益構造が異質だから、住友ゴムではマイナス部分が埋められず、プラスの雑収入も馴染まないわけですよ。そこで胴元というか、クッションの機能が求められたのです。

DSEは初年度からずう~っと黒字でね、優良企業といえるでしょうな。ぼくが36歳、戸張君が28歳。若くて勢いのある組織でした。

設立してすぐ、サントリーの鳥井道夫さんを訪ねました。用件は「トーナメントをやりたいのでお金を出してください」というものです。サントリーは当時、広告予算のビッグ3に入っていて、ここがトーナメントを始めたら他社も続くと考えた。まあ、世の中を動かすツボというか、他の大手企業を巻き込む算段ですよ。

サントリーは二代目社長の「佐治精神」(やってみなはれ)が色濃く残っていて、鳥井さんとも意気投合、一気呵成に運びました。デビュー当時のトム・ワトソンが参加したし、優勝は杉本英世、1打差の2位がジャンボでね、試合としても盛り上がった。

話しがとんとん拍子に進んだのは、ゴルフが旬だったことも大きいですね。テレビ局の幹部や企業経営者はみんなゴルフが好きで、また、世間には旬に目を向ける風潮が満ち溢れていたわけですよ。そんな時代感の中で、ぼくの主義はトップセールスです。経営トップと直接話し、熱意をもって口説きました。

「ダンロップフェニックス」の賞金総額は5000万円から始めました。通常の5倍というバカ高い賞金を用意してね、世界の一流プロを本気にさせた。旅行気分で来られちゃ困りますよ。超一流の凄味を伝えてほしかったし、ぼくはこの大会で解説者をしましたが、ゴルフの魅力を伝えたいと、真剣に話したつもりです。

月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年4月号「シリーズ温故知新」掲載

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら