月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

1995年1月17日、大西久光氏は兵庫県西宮市の自宅で阪神淡路大震災に被災した。そこから復興に至るまでの過程を振り返り、併せて日本人と企業経営、モラルの問題を深掘りする。

毎週火曜日掲載

阪神淡路大震災の衝撃

1995年1月17日。あの日のことを私は生涯忘れません。阪神淡路大震災の発生です。私自身、西宮の自宅で被災しましたが、亡くなられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

私は震災当時、住友ゴム工業の常務を務めておりましたが、あの災禍は会社にも深刻な打撃を与えました。神戸の本社工場が全壊し、ここにはボール工場が一極集中していたため、すべての生産活動が止まってしまったのです。

当日は常務会が予定されていたので、自宅から会社へ急行しましたが、会議などできるはずもありません。頻々と情報が入るにつれ、事態の深刻さに愕然としたものです。

不幸中の幸いは、タイヤの白河工場(福島県)に倉庫が新築されていたことです。そのスペースにボールの生産設備を持ち込んで、従業員の大半が白河に引っ越すなど再開に向けて全力で走り始めた。私生活が大変な時期に男手がなくなるわけだから、ご家族は本当に苦労をなさったと思います。

移転者の宿舎や生活環境の整備に奔走した労務担当者にも頭が下がります。被災後3ヶ月で生産活動が始まったのは、社員とご家族、関係者の必死の努力によるものでした。

ただ、震災はその後、住友ゴムのボール事業に深刻な影響を与え続けました。

ボールは技術の蓄積です。過去の実験やノウハウがより良い性能を生み出して、翌年の商品につながっていく。その連続性が工場の倒壊で損なわれ、研究がまる1年動かなかった。これは物凄いマイナスで、以後、競合メーカーとの戦いに遅れをとった印象は否めません。

神戸市に本社・工場を設置していた住友ゴム工業は当時、工場900名、本社スタッフ900名の計1800名が在籍し、そのうち2名が自宅での被災で死亡するなど最悪の事態に遭遇した。

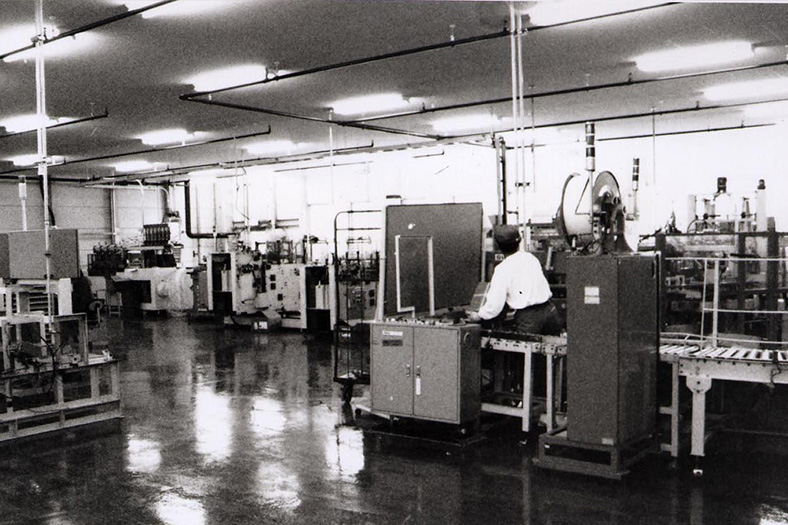

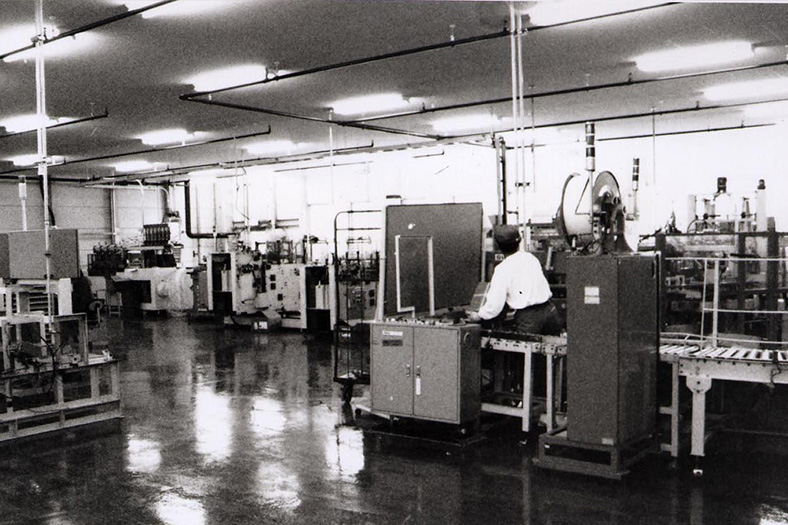

工場の原型は1909年、英国の商社が建てたもので、以後、増設や近代化を重ねていた。ここでは二輪、産業用、航空機用、レース用タイヤを生産するタイヤ工場と、練習場用とラウンド用合わせて1000万ダースの生産キャパを有するボール工場が併設されていたが、いずれも復旧の目処が立たず移転を余儀なくされた。

被災で得た教訓は、リスクヘッジの大切さです。私は震災以前から一極集中の弊害を懸念しており、工場の分散を主張してきました。神戸工場には金型や材料が集中するため、順調なときは一貫生産によるコストダウンが期待できるものの、一度崩れると取り返しがつきません。利益をどのように再配分するか、これは経営者にとって最大の課題でもありますが、リスクヘッジへの対応が重要なのは言うまでもありません。

企業経営の本質とは

話は少しゴルフ界を離れますが、ここで私は経営者の「資質」について考えてみたいと思います。

日本は今、経営者の資質が問われる企業事件が頻発しており、それが社会問題化しています。「社会におけるゴルフ界」という大命題と向き合うためにも、企業経営の本質や経営者の資質を考えることは、不可欠なテーマと言えるでしょう。

まず、経営者は2種類に分けられます。ひとつはオーナー経営者、他方はサラリーマン経営者というもので、両者には本質的な違いがあります。前者はオーナーと企業が同一だから、企業の社会的な存在価値を長期的に考えられます。その反面、経営者が暴君になるケースもしばしばあります。

翻ってサラリーマン経営者ですが、こちらは任期中の実績がすべてになってしまい、近視眼的に物事を考えやすい。つまり、企業哲学が希薄になる。こういった企業は最近、増えているのではないでしょうか。

住友の起源は三百数十年前、お坊さんが興したと言われており、物がない時代にあって茶碗などを作っていたようです。いわゆる物々交換の時代で、お百姓さんは穀物を作る、こちらは生活用品を提供する。互いに有り難いものを頂くわけで、そのやり取りには常に感謝の念が存在していました。

だから住友精神は「浮利を追わず」「企業は社会の為にあれ」を社是として、グループ20社の長で構成される白水会にも共通の理念が色濃くあった。私の場合、ゴルフを普及することは社会的に「善」なんだと、そんな信念で走っていたのも住友イズムによるものでした。

日本で企業哲学が薄らいだ経緯を大雑把に言うと、まずは戦後の財閥解体があり、次いでバブルの崩壊です。近年では、持ち株会社制の導入も影響しているかもしれません。

知恵と労力を使って価値あるモノを提供する実物経済と、金が金を生む金融資本主義との相克が顕著ですが、大切なのはバランスですよ。ライブドアで明らかになったのは、実はIT企業ではなく、金を生むための虚構だった。拝金主義が極まった印象で、不健全な状態と言えるでしょう。

日本は世界のGDPの約15%を構成しますが、現在の地位は経済力によって獲得したものです。日本における経済力は労務品質とハイテクです。資本主義はより多くの資源を持っている国が有利ですが、日本の資源は何かといえば、これはもう「ヒト」に集約されるわけです。

ところが、唯一の資源であるヒトが脆弱になっている。それは人間の基盤ともいえる自律心やモラルの欠如が大きいと私は考えているのです。多民族国家のアメリカはモラルにも多様性があって、だから弁護士が多いわけですが、一方では宗教が補完する側面がある。しかし日本では仏教や神道の精神が薄れ、おかしな平等教育によって個人の芽も潰してしまった。唯一の価値観が拝金とすれば、これは由々しき問題です。

モラルの体現者「宮里藍」

過剰な拝金主義が社会を荒廃させるのは、今の日本に限った話ではありません。アメリカにも不正会計で崩壊したエンロンという先例があります。実は、健全な資本主義はモラルが支えるという原則があって、長期的に支持されるにはこれが唯一の生命線です。一連の企業事件はモラルが如何に大切かを、雄弁に物語っているのです。

ゴルフ規則の第1章には「エチケットとマナー」が明記されます。つまり、モラルですね。まずはモラルが外周となり、その内側にルールがある。マナーを守れば必然的にルールも守れるわけで、そのためには自己管理が前提になる。私は、ここにこそゴルフの神髄が集約されていると確信します。

日本人にもマナー(モラル)の良い人はおりますが、宮里藍さんもその一人でしょう。今、宮里さんが人気絶頂なのは、強くて可愛いだけではなく、マナーが良いからでしょう。それは両親から受けた教育の素晴らしさだと思います。

人間は本来、善なる存在でありたいと思う。拝金主義の世の中にあって、だから日本人は美徳を取り戻したいと願っている。その体現者の一人が藍ちゃんだと、多くの国民が感じているのです。

最近、父親の優さんと対談する機会がありました。彼女はどのように育ったのか。背景には優さんの大いなる失意、そこから芽生えた希望など、波乱の人生があったようですね。宮里家の教育とは‥‥。

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

[surfing_other_article id=33125][/surfing_other_article]

[surfing_other_article id=31901][/surfing_other_article]

1995年1月17日。あの日のことを私は生涯忘れません。阪神淡路大震災の発生です。私自身、西宮の自宅で被災しましたが、亡くなられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

私は震災当時、住友ゴム工業の常務を務めておりましたが、あの災禍は会社にも深刻な打撃を与えました。神戸の本社工場が全壊し、ここにはボール工場が一極集中していたため、すべての生産活動が止まってしまったのです。

当日は常務会が予定されていたので、自宅から会社へ急行しましたが、会議などできるはずもありません。頻々と情報が入るにつれ、事態の深刻さに愕然としたものです。

1995年1月17日。あの日のことを私は生涯忘れません。阪神淡路大震災の発生です。私自身、西宮の自宅で被災しましたが、亡くなられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

私は震災当時、住友ゴム工業の常務を務めておりましたが、あの災禍は会社にも深刻な打撃を与えました。神戸の本社工場が全壊し、ここにはボール工場が一極集中していたため、すべての生産活動が止まってしまったのです。

当日は常務会が予定されていたので、自宅から会社へ急行しましたが、会議などできるはずもありません。頻々と情報が入るにつれ、事態の深刻さに愕然としたものです。

不幸中の幸いは、タイヤの白河工場(福島県)に倉庫が新築されていたことです。そのスペースにボールの生産設備を持ち込んで、従業員の大半が白河に引っ越すなど再開に向けて全力で走り始めた。私生活が大変な時期に男手がなくなるわけだから、ご家族は本当に苦労をなさったと思います。

移転者の宿舎や生活環境の整備に奔走した労務担当者にも頭が下がります。被災後3ヶ月で生産活動が始まったのは、社員とご家族、関係者の必死の努力によるものでした。

不幸中の幸いは、タイヤの白河工場(福島県)に倉庫が新築されていたことです。そのスペースにボールの生産設備を持ち込んで、従業員の大半が白河に引っ越すなど再開に向けて全力で走り始めた。私生活が大変な時期に男手がなくなるわけだから、ご家族は本当に苦労をなさったと思います。

移転者の宿舎や生活環境の整備に奔走した労務担当者にも頭が下がります。被災後3ヶ月で生産活動が始まったのは、社員とご家族、関係者の必死の努力によるものでした。

ただ、震災はその後、住友ゴムのボール事業に深刻な影響を与え続けました。

ボールは技術の蓄積です。過去の実験やノウハウがより良い性能を生み出して、翌年の商品につながっていく。その連続性が工場の倒壊で損なわれ、研究がまる1年動かなかった。これは物凄いマイナスで、以後、競合メーカーとの戦いに遅れをとった印象は否めません。

神戸市に本社・工場を設置していた住友ゴム工業は当時、工場900名、本社スタッフ900名の計1800名が在籍し、そのうち2名が自宅での被災で死亡するなど最悪の事態に遭遇した。

工場の原型は1909年、英国の商社が建てたもので、以後、増設や近代化を重ねていた。ここでは二輪、産業用、航空機用、レース用タイヤを生産するタイヤ工場と、練習場用とラウンド用合わせて1000万ダースの生産キャパを有するボール工場が併設されていたが、いずれも復旧の目処が立たず移転を余儀なくされた。

ただ、震災はその後、住友ゴムのボール事業に深刻な影響を与え続けました。

ボールは技術の蓄積です。過去の実験やノウハウがより良い性能を生み出して、翌年の商品につながっていく。その連続性が工場の倒壊で損なわれ、研究がまる1年動かなかった。これは物凄いマイナスで、以後、競合メーカーとの戦いに遅れをとった印象は否めません。

神戸市に本社・工場を設置していた住友ゴム工業は当時、工場900名、本社スタッフ900名の計1800名が在籍し、そのうち2名が自宅での被災で死亡するなど最悪の事態に遭遇した。

工場の原型は1909年、英国の商社が建てたもので、以後、増設や近代化を重ねていた。ここでは二輪、産業用、航空機用、レース用タイヤを生産するタイヤ工場と、練習場用とラウンド用合わせて1000万ダースの生産キャパを有するボール工場が併設されていたが、いずれも復旧の目処が立たず移転を余儀なくされた。

被災で得た教訓は、リスクヘッジの大切さです。私は震災以前から一極集中の弊害を懸念しており、工場の分散を主張してきました。神戸工場には金型や材料が集中するため、順調なときは一貫生産によるコストダウンが期待できるものの、一度崩れると取り返しがつきません。利益をどのように再配分するか、これは経営者にとって最大の課題でもありますが、リスクヘッジへの対応が重要なのは言うまでもありません。

被災で得た教訓は、リスクヘッジの大切さです。私は震災以前から一極集中の弊害を懸念しており、工場の分散を主張してきました。神戸工場には金型や材料が集中するため、順調なときは一貫生産によるコストダウンが期待できるものの、一度崩れると取り返しがつきません。利益をどのように再配分するか、これは経営者にとって最大の課題でもありますが、リスクヘッジへの対応が重要なのは言うまでもありません。