月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。

大西久光氏がゴルフ産業史を振り返る15話目は、この連載の最終回となる。高度経済成長期の大量物質主義を反省し、今、求められるゴルフの価値を思想的に語る。「宮里藍はジャンボを超えた」と断言し、その根拠を示すことでゴルフ界の在り方を示したもの。「ゴルフ産業を創った男」の最終章を--。

父・優さんが藍ちゃんに教えたこと

先月号で私は、ゴルフと日本人のモラルについて述べました。一連の企業事件を引き合いにして、その原因は何か、ゴルフの精神が日本人の道徳回帰に役立てないかにも言及しました。連載の最後を迎えるにあたり、この点を詳しく話したいと思います。

今、宮里藍さんが国民的なヒロインになっているのは、そのプレーぶりやインタビューの受け答えで礼節を印象づけるからでしょう。日本人の失った美点を体現していることが、人々の共感を呼ぶのだと思います。

これは、ご両親から授かった教育の賜物でしょうね。以前、父親の優さんと朝日新聞で対談したとき、宮里家の教育方針についてこんなことを話されていました。中学生の頃は、年間300冊の本を読みなさい。弁論大会にも参加しなさい。そして、ゴルフは生活のすべてではなく、一部だと考えなさい‥‥。子供達の教育に際して、これらを徹底したそうです。

このような教育方針の背景には、優さん自身の過酷な苦労があったと推察します。沖縄の村長選で落選して、経済的にもかなり困窮された。生きる希望を失った時期もあるそうで、それでも子供達にゴルフをやらせたのです。

以前、藍ちゃんは子供のファンから「プロゴルファーになるにはどうすればよいのですか?」と尋ねられて、こう答えていました。「ゴルフばかりしてたら駄目ですよ。学校の勉強や読書など、ゴルフ以外のことが大切です」

これは本当に至言ですね。父親の苦労を身近に感じて、その教えをしっかりと受け継いでいる。上手ければ偉い、という日本のジュニア界の悪習とは、まさに対極の姿勢です。

ニクラウスの哲学「完全自己管理」

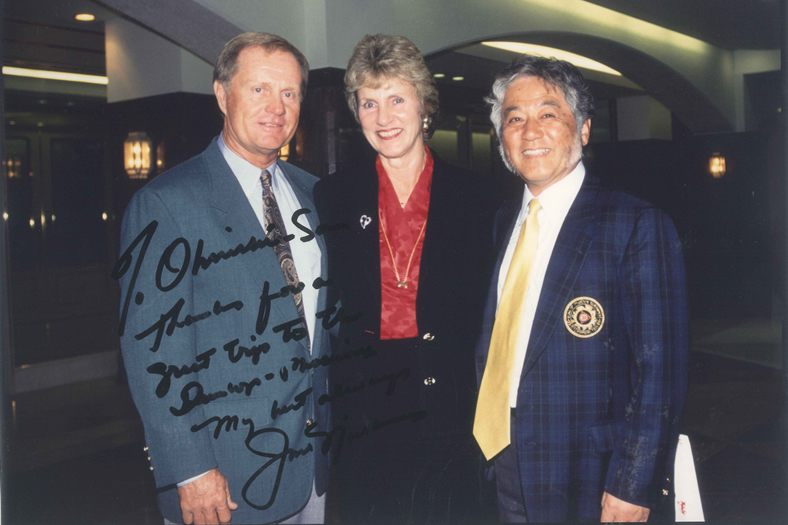

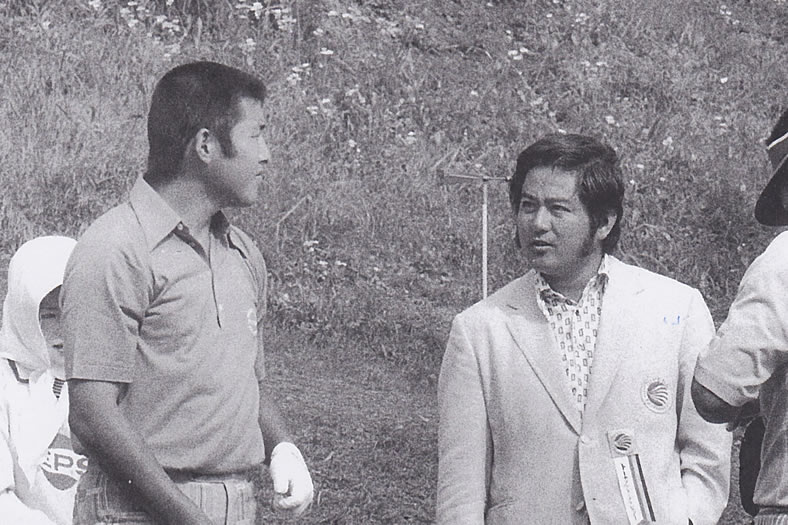

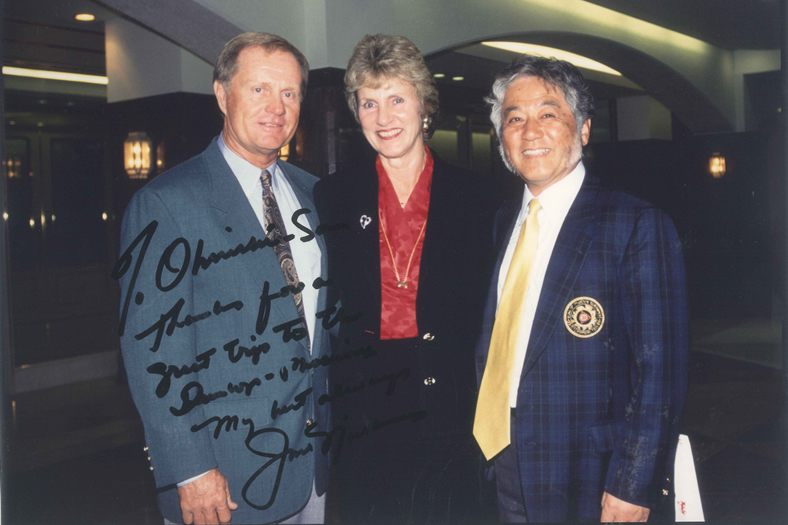

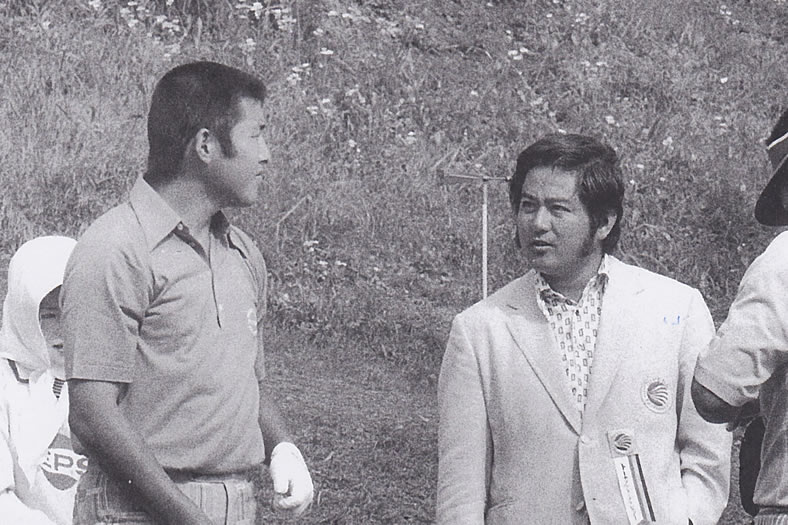

実は、タイガー・ウッズも「ゴルフは人生の一部でしかない」ということを言っています。ゴルフの神髄を究めてなお、それは「一部」だと断言する。同じことはゴルフ界の偉大な哲人であるジャック・ニクラウスの言葉にも表われています。

2005年の全英オープンでメジャーからの勇退を表明したジャック・ニクラウスは、メジャー通算18勝(歴代1位、マスターズ6勝、全米オープン4勝、全英オープン3勝、全米プロ5勝)を記録したほか、米ツアー通算73勝(2位)、連続予選通過105試合(3位)、賞金王8度(1位)の偉業を遂げている。

2005年の全英オープンでメジャーからの勇退を表明したジャック・ニクラウスは、メジャー通算18勝(歴代1位、マスターズ6勝、全米オープン4勝、全英オープン3勝、全米プロ5勝)を記録したほか、米ツアー通算73勝(2位)、連続予選通過105試合(3位)、賞金王8度(1位)の偉業を遂げている。

ゴルフは自然を相手に自分だけを信じて戦う競技なので、崩れたら歯止めなく乱れてしまいます。そんな世界で数々の金字塔を打ち立てたニクラウスの哲学は「完全自己管理」というもので、私はこれこそがゴルフの神髄だと思います。

幼少期における人格形成には父親の影響が大きかったそうですが、これはウッズも同じことで、母親が仏教徒、父親はベトナム戦争に従軍したなど、独特の世界観を持つ家庭で育てられました。名門スタンフォード大では「文武両道」の学生として表彰されたし、高いインテリジェンスも備えている。

ニクラウスにもいえますが、強いだけではスーパースターになれないのです。

もっと「上質なゴルファー」を!

現代におけるアスリートの「社会的な役割」を考えると、その面で宮里さんは全盛期のジャンボや青木プロを超えていると思いますよ。私がそう思うのは、時代背景の違いがあるからです。

かつて、大衆はスポーツヒーローに圧倒的な強さを求めていました。その強さが奢りになって、不遜な態度をとったとしても、個性として認められました。ところが、現代はまったく違います。強さの裏側に「人格」が求められ、それが大衆を魅了するのです。

このことは高度経済成長からバブル経済にいたる過程、さらにはポストバブルの近年に共通する価値観の変化と無縁ではありません。

たとえば物不足の時代、人は物質を求めてきました。ところが物余りの現代では、目に見えない価値が大切になりますよね。自然の恵み、つまり太陽光や空気、水資源などを貨幣価値に換算すると4000兆円にもなるといわれますが、これらを当たり前として過ごすのではなく、きちんと自覚して「ありがたい」と思うのが感謝の念です。

ヒトは万物に生かされている。ゴルフの神髄である「完全自己責任」や「自然への畏怖・尊敬」は、まさしく物質主義の対極にある思想です。強ければどんな振る舞いをしても許される、もはやそんな時代は終わりを告げたのです。

かつてゴルフ業界は量を求め、私もその一翼を担ってきました。ジャンボが牽引者の一人として存在した市場構造が代表的です。だけどこれからは「質」が求められ、「上質」の体現者として藍ちゃんの存在が位置づけられる。ジャンボを超えたというのはその意味で、彼女の方がゴルフの神髄により近づいていると思えてなりません。

だから私は、無理やりゴルフ人口を増やさなくていいと思っているんですよ。無理に増やそうとしても、ゴルフの健全な発展とはリンクしないと考えるからです。

それでも産業規模は保てるはずです。三角形の底辺を広げて面積を増やすのが従来のやり方とすれば、これからは頂点を引き上げて面積を増やす方向ですね。ウッズの登場でプロの契約金が上がったように、藍ちゃんの登場で一般ゴルファーのモラルが向上する。上質なゴルファーを増やすことが、結局は産業の発展にもつながるのです。

このようなビジョンで構想を組み立てれば、ゴルフ市場の活性化は「日本の活性化」にもつながるという大義を得られるでしょう。私はそう信じます。

単にゴルフ業界のためではなく、政治課題につながる重要な施策のひとつだと。ゴルフ界で過ごしてきた欲目でいうのではなく、それだけの価値を「ゴルフ」はもっているはず。将来のゴルフ界を支える若者には、大きな視野で物事を捉えて頂きたいですね。

そのことを最後に申し上げて、この連載を終わりたいと思います。長い間、ありがとうございました。

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

[surfing_other_article id=33125][/surfing_other_article]

[surfing_other_article id=31901][/surfing_other_article]

これは、ご両親から授かった教育の賜物でしょうね。以前、父親の優さんと朝日新聞で対談したとき、宮里家の教育方針についてこんなことを話されていました。中学生の頃は、年間300冊の本を読みなさい。弁論大会にも参加しなさい。そして、ゴルフは生活のすべてではなく、一部だと考えなさい‥‥。子供達の教育に際して、これらを徹底したそうです。

このような教育方針の背景には、優さん自身の過酷な苦労があったと推察します。沖縄の村長選で落選して、経済的にもかなり困窮された。生きる希望を失った時期もあるそうで、それでも子供達にゴルフをやらせたのです。

以前、藍ちゃんは子供のファンから「プロゴルファーになるにはどうすればよいのですか?」と尋ねられて、こう答えていました。「ゴルフばかりしてたら駄目ですよ。学校の勉強や読書など、ゴルフ以外のことが大切です」

これは本当に至言ですね。父親の苦労を身近に感じて、その教えをしっかりと受け継いでいる。上手ければ偉い、という日本のジュニア界の悪習とは、まさに対極の姿勢です。

これは、ご両親から授かった教育の賜物でしょうね。以前、父親の優さんと朝日新聞で対談したとき、宮里家の教育方針についてこんなことを話されていました。中学生の頃は、年間300冊の本を読みなさい。弁論大会にも参加しなさい。そして、ゴルフは生活のすべてではなく、一部だと考えなさい‥‥。子供達の教育に際して、これらを徹底したそうです。

このような教育方針の背景には、優さん自身の過酷な苦労があったと推察します。沖縄の村長選で落選して、経済的にもかなり困窮された。生きる希望を失った時期もあるそうで、それでも子供達にゴルフをやらせたのです。

以前、藍ちゃんは子供のファンから「プロゴルファーになるにはどうすればよいのですか?」と尋ねられて、こう答えていました。「ゴルフばかりしてたら駄目ですよ。学校の勉強や読書など、ゴルフ以外のことが大切です」

これは本当に至言ですね。父親の苦労を身近に感じて、その教えをしっかりと受け継いでいる。上手ければ偉い、という日本のジュニア界の悪習とは、まさに対極の姿勢です。

2005年の全英オープンでメジャーからの勇退を表明したジャック・ニクラウスは、メジャー通算18勝(歴代1位、マスターズ6勝、全米オープン4勝、全英オープン3勝、全米プロ5勝)を記録したほか、米ツアー通算73勝(2位)、連続予選通過105試合(3位)、賞金王8度(1位)の偉業を遂げている。

ゴルフは自然を相手に自分だけを信じて戦う競技なので、崩れたら歯止めなく乱れてしまいます。そんな世界で数々の金字塔を打ち立てたニクラウスの哲学は「完全自己管理」というもので、私はこれこそがゴルフの神髄だと思います。

幼少期における人格形成には父親の影響が大きかったそうですが、これはウッズも同じことで、母親が仏教徒、父親はベトナム戦争に従軍したなど、独特の世界観を持つ家庭で育てられました。名門スタンフォード大では「文武両道」の学生として表彰されたし、高いインテリジェンスも備えている。

2005年の全英オープンでメジャーからの勇退を表明したジャック・ニクラウスは、メジャー通算18勝(歴代1位、マスターズ6勝、全米オープン4勝、全英オープン3勝、全米プロ5勝)を記録したほか、米ツアー通算73勝(2位)、連続予選通過105試合(3位)、賞金王8度(1位)の偉業を遂げている。

ゴルフは自然を相手に自分だけを信じて戦う競技なので、崩れたら歯止めなく乱れてしまいます。そんな世界で数々の金字塔を打ち立てたニクラウスの哲学は「完全自己管理」というもので、私はこれこそがゴルフの神髄だと思います。

幼少期における人格形成には父親の影響が大きかったそうですが、これはウッズも同じことで、母親が仏教徒、父親はベトナム戦争に従軍したなど、独特の世界観を持つ家庭で育てられました。名門スタンフォード大では「文武両道」の学生として表彰されたし、高いインテリジェンスも備えている。

ニクラウスにもいえますが、強いだけではスーパースターになれないのです。

ニクラウスにもいえますが、強いだけではスーパースターになれないのです。

だから私は、無理やりゴルフ人口を増やさなくていいと思っているんですよ。無理に増やそうとしても、ゴルフの健全な発展とはリンクしないと考えるからです。

それでも産業規模は保てるはずです。三角形の底辺を広げて面積を増やすのが従来のやり方とすれば、これからは頂点を引き上げて面積を増やす方向ですね。ウッズの登場でプロの契約金が上がったように、藍ちゃんの登場で一般ゴルファーのモラルが向上する。上質なゴルファーを増やすことが、結局は産業の発展にもつながるのです。

このようなビジョンで構想を組み立てれば、ゴルフ市場の活性化は「日本の活性化」にもつながるという大義を得られるでしょう。私はそう信じます。

単にゴルフ業界のためではなく、政治課題につながる重要な施策のひとつだと。ゴルフ界で過ごしてきた欲目でいうのではなく、それだけの価値を「ゴルフ」はもっているはず。将来のゴルフ界を支える若者には、大きな視野で物事を捉えて頂きたいですね。

そのことを最後に申し上げて、この連載を終わりたいと思います。長い間、ありがとうございました。

だから私は、無理やりゴルフ人口を増やさなくていいと思っているんですよ。無理に増やそうとしても、ゴルフの健全な発展とはリンクしないと考えるからです。

それでも産業規模は保てるはずです。三角形の底辺を広げて面積を増やすのが従来のやり方とすれば、これからは頂点を引き上げて面積を増やす方向ですね。ウッズの登場でプロの契約金が上がったように、藍ちゃんの登場で一般ゴルファーのモラルが向上する。上質なゴルファーを増やすことが、結局は産業の発展にもつながるのです。

このようなビジョンで構想を組み立てれば、ゴルフ市場の活性化は「日本の活性化」にもつながるという大義を得られるでしょう。私はそう信じます。

単にゴルフ業界のためではなく、政治課題につながる重要な施策のひとつだと。ゴルフ界で過ごしてきた欲目でいうのではなく、それだけの価値を「ゴルフ」はもっているはず。将来のゴルフ界を支える若者には、大きな視野で物事を捉えて頂きたいですね。

そのことを最後に申し上げて、この連載を終わりたいと思います。長い間、ありがとうございました。