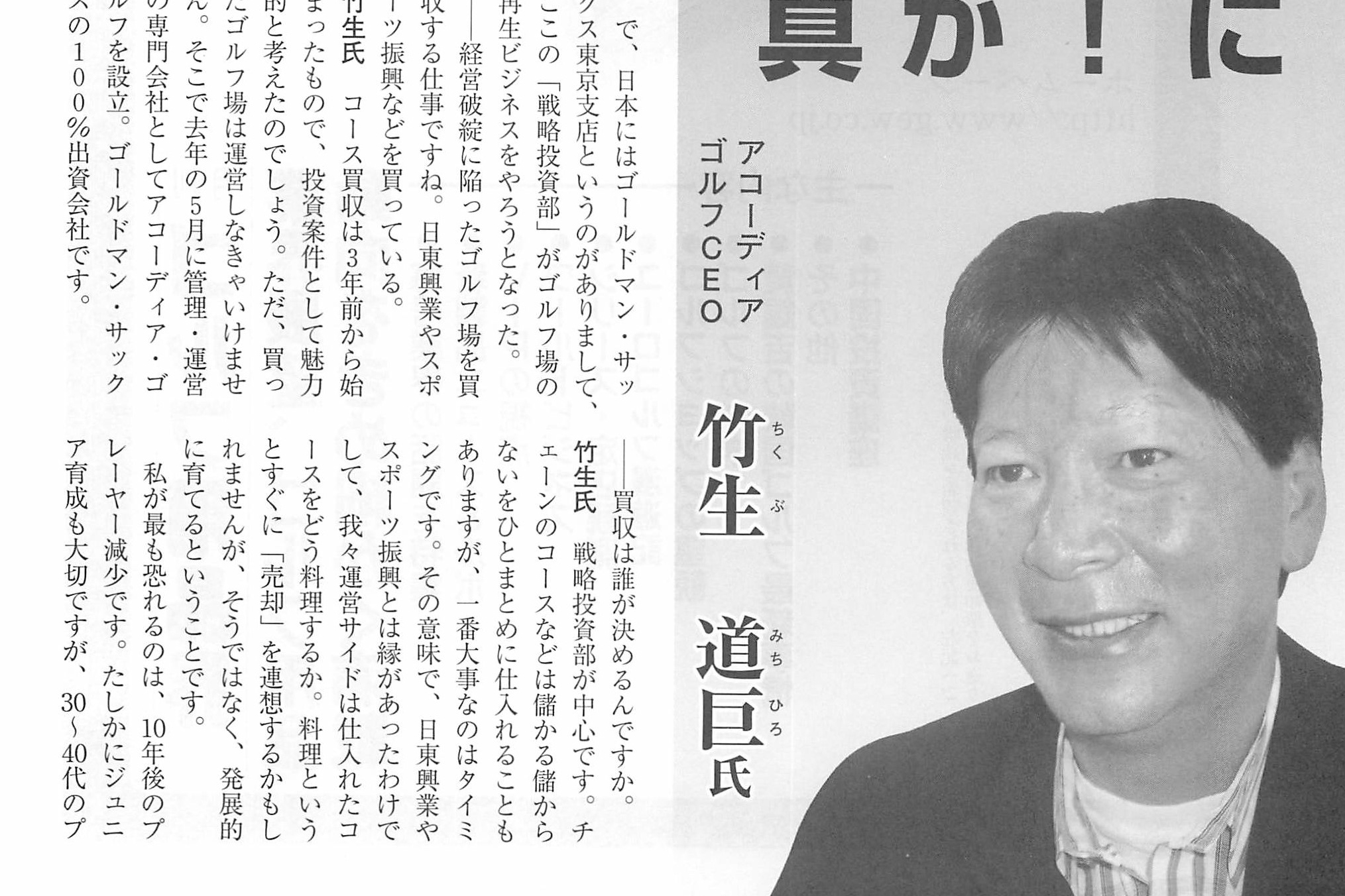

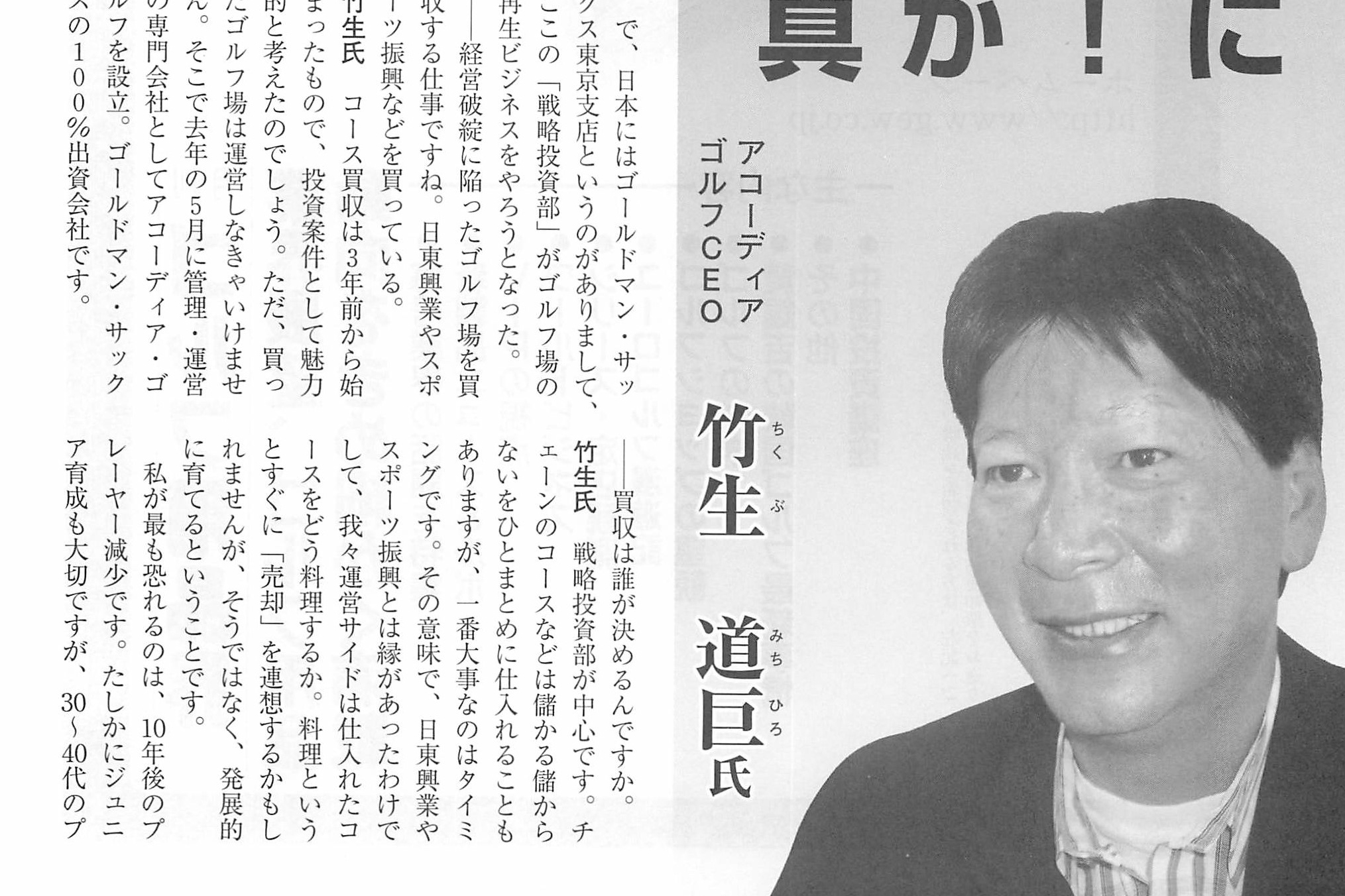

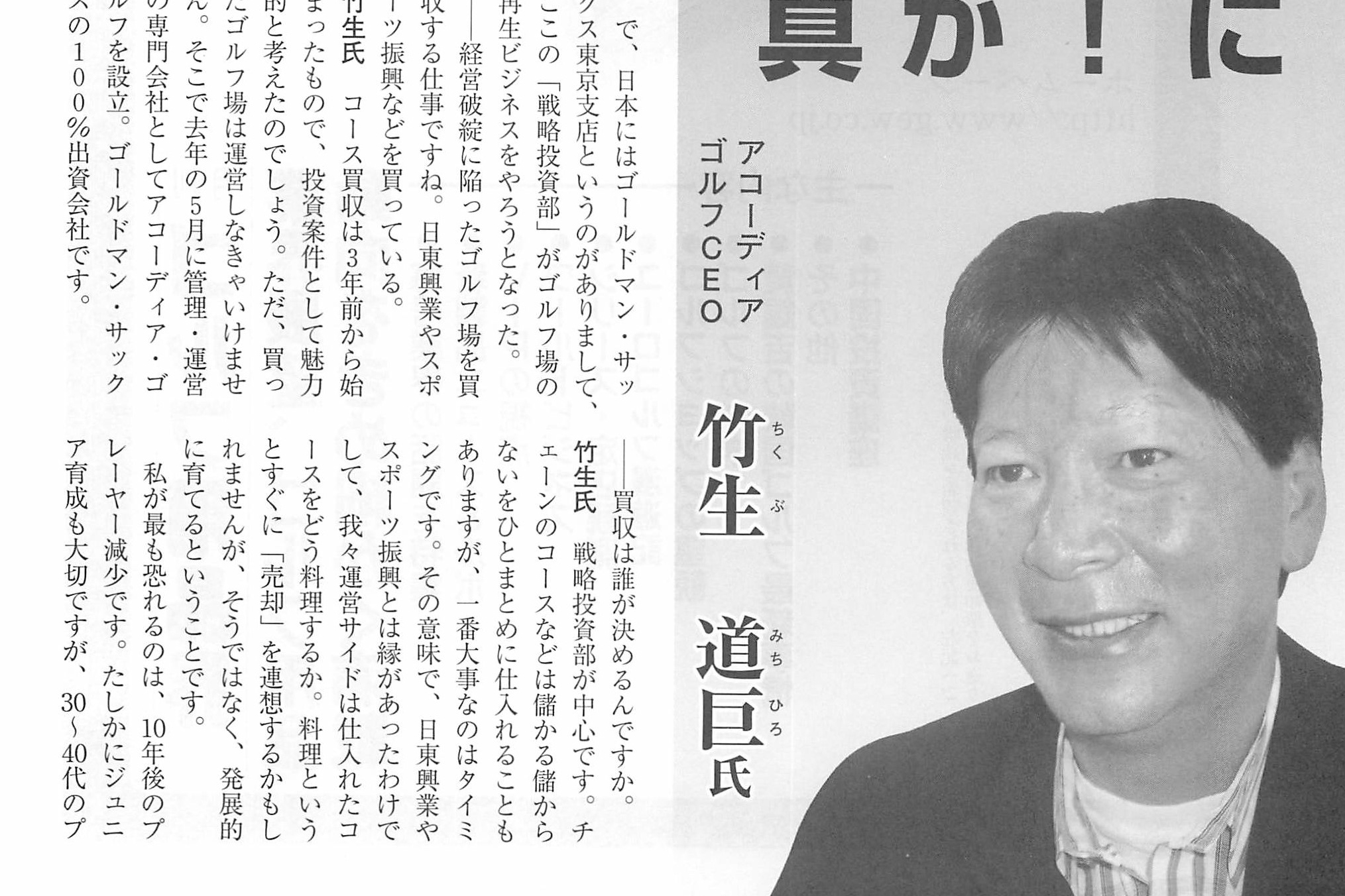

「GEW」2004年9月号を振り返る アコーディアが仕掛けた「ゴルフ大衆化作戦」の中身

[archives key="蔵出しインタビュー" order="108" previousWpId="" nextWpId="" body="2003年5月、米投資銀行のゴールドマン・サックス(GS社)は資本金1000万円を投じてアコーディア・ゴルフを設立した。GS社が買収したゴルフ場(74コース、2004年8月現在)を管理運営する目的だった。

代表取締役CEOを務めたのが竹生道巨氏。設立直後にリバイバルプランを掲げていわく、①ゴルフ場の品質向上、②多様なプレースタイルの提案、③レストラン改革、④プロショップ改革の4項目を重視した。

竹生CEOは英ターンベリーGCや米リヴィエラCCのマネジメントを歴任した錬腕家。いわゆる名門コースの運営に携わってきたが、それとは逆に、日本のゴルフを「カジュアル化」することを命題として、様々な施策を連発した。

以後、その流れは定着するが、一方で激しい価格競争が勃発して、これに耐えかねた単独系のゴルフ場が窮地に立たされる。日本の弱体化した企業を安く買い叩いて再生する「ハゲタカ・ファンド」が猛威を振るった時期と重なっている。

欧米の名門コースを運営した竹生氏が、どのような主義・目的で日本のゴルフの「カジュアル化」を目指したのか? その詳細を聞くインタビューだった。なお、文中の数字、社名、役職その他は当時のままであることを留意願いたい。"][/archives][back_number key="200409"][/back_number]

アコーディア誕生の背景

まずは基本的なことから伺います。御社はゴールドマン・サックスの一員としてゴルフ場運営を任されていますが、それはどういった立場によるものなのか? このあたりからお願いします。

「ご存知かどうか、ゴールドマン・サックスはニューヨークに本店を構える世界的な投資銀行なんですね。証券の世界ではメリルリンチがトップですが、顧客の資金を運用する業界においては、証券のメリルと比肩する立場の会社です。

それで日本にゴールドマン・サックスの東京支店がありましてね、ここの『戦略投資部』がゴルフ場の再生ビジネスをやろうとなったわけです」

経営破綻に陥ったゴルフ場を買収する仕事ですね。日東興業やスポーツ振興など、チェーン展開のコースを買っています。

「日本でのゴルフ場買収は3年前から始まりまして、GS社は投資案件として魅力的と考えたのでしょう。ただ、買ったゴルフ場は運営しなきゃいけませんよね。そこで去年の5月に管理・運営の専門会社としてアコーディア・ゴルフが設立されました。GS社の100%出資会社です」

ゴルフ場の買収は誰が選別するんですか。

「買収は戦略投資部が中心になって行います。チェーン経営のゴルフ場などは、個別のコースごとに儲かる儲からないにかかわらず、ひとまとめに仕入れることもありますが、一番大事なのはタイミングなんですよ。

その意味で、複数のコースを経営する日東興業やスポーツ振興とはご縁があったわけでして、我々運営会社は仕入れたコースをどう料理するか。『料理』というとメディアの皆さんは、すぐに『売却』を想像するのかもしれませんが、そうではなくて、発展的に育てるということです。

わたしが最も恐れるのは、10年後のプレー人口減少なんですよ。たしかにジュニア育成も大事ですが、30〜40代のプレー頻度を高めないと市場の先細りは明らかじゃないですか。

先細りを防ぐためには、プレーの機会を積極的に提供することで、ハイエンド(高級)以外のゴルフ場を安くて楽しめるコースに変えないと、市場はジリ貧に陥ってしまう。それだけは避けたいと考えているんです」

買収100コースは「目標」じゃない

現状、買収目標は100コースですが、達成すればかなりの影響力を持ちそうですね。

「いや、『100』というのはひとつのターゲットであって、目標ではないんですよ。だって、国内2500コース分の100なんて微々たるシェアじゃないですか。これでは大した影響力を持てませんから(笑)」

そうですか。GSと張り合ってローンスター(PGM)も意欲的ですが、現状、どちらがリードしてますか。

「今のところ、シェアで言えば五分五分でしょうねぇ。運営準備のコースも含めれば、双方桔抗してると思いますよ」

会員数は?

「17万人です」

売上はどうですか?

「う〜ん……初年度(2003年)の事業計画は200億円でしたけど、結果的には一桁台のアップでした」

一桁台のどれくらいですか?

「後半です」

となると、7~8%のあたりでしょうね。クラブハウスの内と外では、どれくらいの売上比率ですか。

「まぁ、個々の詳しい販売比率はご勘弁願いたいんですが、ざっくり言って7(外)対3(内)かな。という感じですね」

「内」というのはレストラン、ゴルフ用品、土産物などの売上ですが、その比率に変化はあるんですか。今後は四分六を目指すとか…。

「いや、7対3でいいと思いますよ。ただし、全体の売上金額が上がるので、比例してクラブハウス内の売り上げも頑張る必要があるでしょうね」

1コースで10万人を目指せる

その点はのちほど詳しく伺いますが、コース経営のバロメーターは入場者の数ですね。マックスでどれぐらい入りますか?

「けっこう行けると思いますよ。大雑把に言えば、18ホールのツーウェイで夏が一日240人、冬は200人で、年間8万8000ラウンド。これに早朝ゴルフや薄暮プレーを組み合わせれば、9万5000〜10万人はキャパとしてやれるでしょうね」

10万人? それは通常の倍以上じゃないですか。

「別に驚くことはありませんよ(笑)。ハワイには年間12万人も入るゴルフ場があるし、LAのランチョパークも10万人を越えてますから。

比べて日本はせいぜい4万人じゃないですか。これでは施設の有効活用になっていません。ウチは会員制なのでゆったり感が必要ですが、それでも5万5000〜6万人を目処にしていきます。ちなみに去年はトータル150万人の目標に対して、10%強のアップでした」

7月下旬、都内のホテルで1周年のパーティを開いて、まあ大盛況でした。会場には何人来てました?

「およそ450人です」

その席でいろんな発表をされましたが、個人的に印象に残ったのは用品販売への注力です。

去年のショップ売上は5億7000万円で、最新の資料(2004年1〜5月期)では昨対325%を記録している。専門店も心中穏やかじゃないですね。

「おかげさまで好調です(笑)。本格的に、という意味では、去年の夏から始めましてね、商品は事業所別で仕入れるなど、責任者には自由な裁量権を持たせています。

以前は全国13ブロックに分けていましたが、今回からリージョン制(地域主義)を導入して、ファイブ・リージョンでやってます」

地域主義を徹底する

「事業所」というのは何ですか?

「ゴルフ場のことですよ」

ゴルフ場別に仕入れるんですか。

「ええ」

そりゃまた、かなり面倒くさいですねぇ。

「まぁ、傍目には非合理的に映るとは思いますが、今はそれでいいと思ってます。なぜか。最大の理由は地域性にあるんですよ。

というのも、社内のブロックやリージョン会議で話題になるのは『地域性』に関することが多いんですね。

たとえばメンバーで影響力のある人が、Aというドライバーを使いはじめる。すると一気に広がって、その地域ではどのキャディバッグにもAが入ってるという現象が起きるんですよ。こういったことは、大きなエリアの統一性では括れない動きなんです。

同様に、ショップの見栄えも統一していません。ある地域では小さな専門店型だけど、別の地域では量販店型といったように、規模も造りも違った形になっている。これは、その地域の一番店に影響されるからなんです」

ショップの責任者が地域の一番店を見てしまう。模倣というか、対抗上、そういった形になりやすいんでしょうね。

「ただし、今はそれでいいと思ってます。大切なのは、ゴルフ場にも商品がたくさん揃っていて、値段も街のショップに負けませんということを、まずは知ってもらうことなんですね。

そのためには地域の有力店と同じ形、同じ値段ということが、当面は必然じゃないですか。

嬉しいのは、スタッフのやる気なんですよ。以前は(会員権の)償還問題でメンバーからもの凄く叩かれた。会社更正、民事再生…って、意気消沈ばっかりですよ。

ところが、最近は夜遅くまで活発な議論をやっていて、何かというと、売り場のディスプレイをどうしよう、サービスのあり方はこうだとか、侃々諤々やってるわけですよ。

実際、販売アイテムも当初はボールとか消耗品が中心でしたけど、去年の秋口から『クラブもやっていいですか』と現場から要望が出始めた。考えてもみてください。前向きに生きるということが、どれほどの活力を生み出すか…」

企業は社員の情熱が生命線ですからね。その際、地域主義は自主性でもある。自主性が活力の源になる、と。

「まったくおっしゃるとおりです(笑)。なので、所属プロや研修生もリストラ対象にはしていません。将来はインストラクション販売もやろうと思っているので、『どんどん雇え』とハッパをかけているんですよ(笑)」

クラブの割引は市場原理です

ショップの売上はどれくらい伸びそうですか。

「う~ん、プロショップはまったくわかりませんねえ。10倍か、20倍か、あるいは100倍に届くのか……」

取り引き件数はどれくらいですか?

「どうでしょう、ひとつの事業所で100件はあると思いますよ。いずれはセンター仕入れの割合を高めたり、ボリュームディスカウントも必要になるとは思いますが、前提として『地域主義』を変えるつもりはありません」

気になるのは、7月からポイント還元を併用して3割引きを始めています。ポイントは系列コースの利用頻度に応じて加算され、そもそも15%引きの商品に、最大18%のポイント割引が併用される。

「ええ」

あるメーカーは、日本型のプロラインを構築するなら、むしろ付加価値販売を目指すべきだと言ってます。3割引きはやり過ぎじゃないか……。

「その点については、まず、基本的な考えから申し上げます。我々がショップに注力しているのは、ゴルフ場で消費する商品をゴルフ場で売るのは当然だという、サービス業としてはごく当たり前の発想からなんです。

その流れでメンバーの付加価値を考えたときに、我々はゴルフ場の運営会社なんですから、頻繁に来ていただく、上達する、楽しんでもらう、そのためのお手伝いを全部する。そういった仕事じゃないですか。

こういった本義に照らすなら、物販は中心になり得ません」

なり得ない……。だとすれば危険な雰囲気が漂いますね。

「ん?」

割引商品が客集めの道具に使われる。

「ちょっと待ってくださいよ。ポイント還元を含めて『3割引き』は街のショップもやってるじゃないですか。『街より下げて売りなさい』と、そんな指示を出したこともありませんし、殊更目くじらを立てる必要はないはずです。違いますか?」

「街」より下げて売りませんか?

「あのね、要は市場原理ですよ。誰でも利益を確保したいのが本音でしょ。街のショップが15%引きなら、その程度が妥当じゃないか。2割引きなら、そのあたりが常識的な攻防ラインになるわけで、要するに、価格競争をウチが率先するつもりは全くありませんし、この点は強調しておきます」

中古最大手ゴルフパートナーと提携

あのぉ、竹生さんの発言は、多分に「確信犯的」ですね。過激なことをボンッと言って、世間の注目を集めてみる。要するに観測気球です。

先日のパーティでの「3割引き宣言」がまさにそうで、来場していたメーカー関係者も「エッ!」て驚いた顔をしてました。

「まぁ、おっしゃるような『確信犯的』は、敢えて否定しませんがね(苦笑)。いずれにせよ、わたしの発想に『業界のため』というのはないんですよ。

マーケットの中心は、あくまでもお客様じゃないですか。お客様の支持がなければウチの会社に未来はないし、もちろんゴルフ業界にも未来がない。それが基本じゃないですか」

まったく同感です。この業界は「業界目線」が強すぎて、自縄自縛に陥ってますから。「業界のため」が、業界を悪くしています。

「先ごろ、中古チェーンのゴルフパートナーさんと提携しましたが、これも理由はメンバーへのサービスなんですよ。

たとえばPRGRの『TR-X』……、『DUO』の前のモデルですが、これを使っているメンバーがカーボン複合ヘッドの『DUO』も使ってみたいと考える。で、8万円の商品を3割引きで5万6000円、なおかつ中古下取りで3万円、差し引き2万6000円+消費税で購入できるなら、わたしだったらもの凄くハッピーですよ(笑)。

一方では、系列コースの1割がハイエンド(高級)コースになるでしょうが、そこでは百貨店と同じ品揃えで、積極的にDMを打つなど、外商販売も視野に入れます」

考えてみれば、ポイント還元もその他のサービスも、一般的には当たり前のことですね。ゴルファーである生活者は、当たり前にそれらのサービスを享受している。

「そうですよ。顧客サイドに立ってみれば、いろんなことが発想できる。一番わかっていなかったのが、うちの支配人とゴルフマスコミ…。ゲストを入れなきゃゴルフ場は儲からない、そんな論調だったでしょ。

支配人の発想も、グリーンフィを安くして食堂とショップでぼればいいと。『ぼる』というのは語弊があるかもしれませんが、単純に言えばそうですよ。沁みついた意識を根柢から変えて、まずは会員メリットを提供して、1回でも多く来ていただく。そこがこのビジネスの基本なんですから」

スクール販売にも注力する

旧来の会員ビジネスは逆風です。会員制ならではの排他性と特別感は、今やネット予約でどこのコースにも行けますから。

「だからこそ、ホームコースのメリットを提案しなければならないんです。ホームコースで頻繁にプレーすることは上達の早道だし、いろんな付加価値を揃えることで、何度も足を運んでいただけますから」

上達といえば、御社はクリニック、スクール、フィッティングにも力を入れるとか。

「そうですね。これはアメリカのプロラインを念頭に置いて、プロや研修生、そういった『軍団』を鍛えます」

気になるのはフィッティングに使う計測器ですが、どこのメーカーを採用するんですか。

「いや、そこは何も決まってないんですよ。本格始動は再来年の1月なので、まあ、じっくり考えます」

気になるというのは、仮に特定の計測器メーカーと組んだ場合、そのメーカーは非常に大きなメリットを得ます。単にスケールメリットだけではなく、測定方法の普及に付随して、そのメーカーの仕様がレッスン市場でマジョリティを取れますから。

「でしょうね。ただ、我々としては特定のメーカーに縛られたくないわけですよ。(クラブ販売も)ニュートラルな立場でリコメンド(推奨)するのが基本なので、輸入機器も選択肢に加えながらじっくり検討する予定です。

ただ、難しいのは、メンバーのプライドを傷付けないか……。そこは非常に気になりますね」

HS40と言ってたのが、計ってみたら36とか…。

「そうそう」

なんだ、女と一緒かと(笑)。

「いやいや、笑い事じゃありませんよ。メンバーさんのプライドには物凄く配慮が必要で、不愉快になりそうなことは極力避けるべきなんです。なので、今のヘッドスピード偏重主義を、ミート率重視に変えられないか。そんなことも思いますよね。実際、ミート率はとても大事な要素ですから」

というか、フィッティングの目的はHSの向上が大きいので、別にいいんじゃないですか。「バイアグラ効果」と一緒でしょう。

「………それは、言えるかもしれませんけどねぇ(苦笑)」