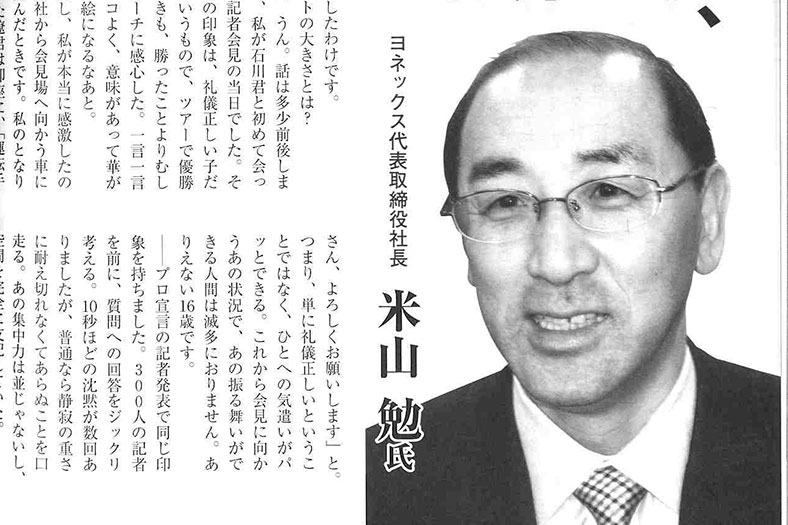

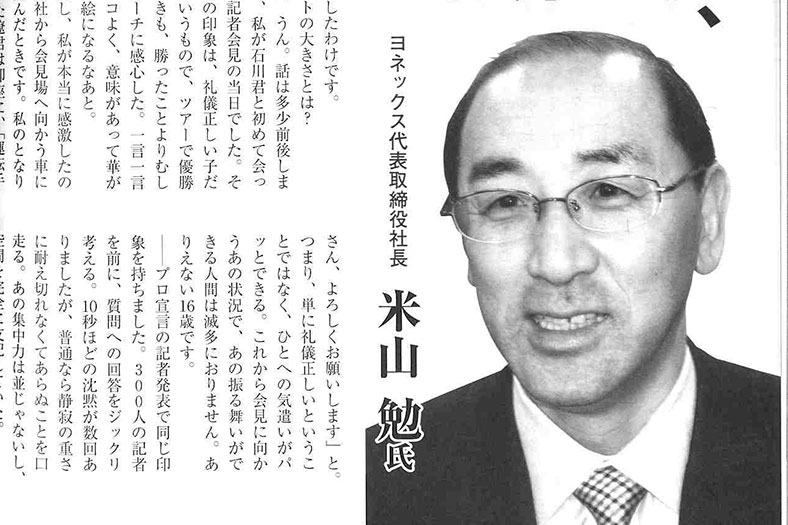

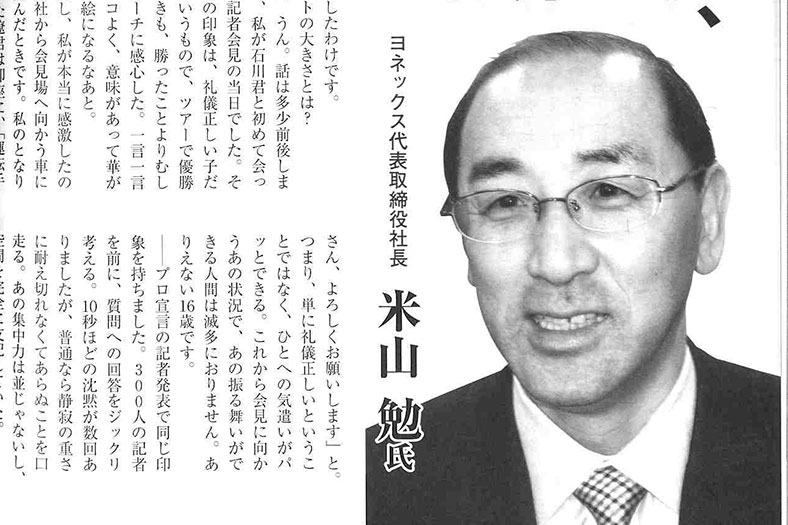

「GEW」2008年3月号を振り返る ハニカミ王子争奪戦でヨネックス懸命の「勝負勘」

[archives key="蔵出しインタビュー" order="148" previousWpId="" nextWpId="" body="ヨネックスは2008年1月、「ハニカミ王子」として一世を風靡した石川遼と用具使用契約を交わした。ボールとサングラスを除く総合的なもので、当時社長だった米山勉氏は「当社の常識ではありえない金額でした」と語っている。

「16歳」の争奪戦は、熾烈を極めた。ナイキ、ミズノ、ブリヂストンスポーツなどの大手が、各社の威信をかけて石川家に日参し、様々な条件を提示している。

結果、並居る大手を向こうに回して争奪戦を制したのは、石川がジュニア時代からサポートを受けていたヨネックスだった。

そしてそれは、同社の企業体質を抜きにしては語れない。企業体質というのは、雪国・新潟から世界へ出た過程で獲得した、独特の勝負勘、大博打をうてる体質である。

現在、石川はキャロウェイゴルフと契約を交わしているが、当時の争奪戦を振り返ることで、プロゴルファーとメーカーの在り方を再考したい。なお、文中の数字、役職、その他の記述は取材当時のままであることを留意願いたい。"][/archives]

[back_number key="200803"][/back_number]

契約のサインで手が震えた

おめでとうございます。やりましたね。

「ありがとうございます(笑)」

契約の発表会見に集まった報道陣は166人とか。すごかったですねえ。

「まったくです(苦笑)」

冒頭のあいさつで「契約書にサインするとき手が震えた」とおっしゃいましたが、あれは報道陣を意識したリップサービスですか。

「とんでもないッ、そんな余裕はありませんよ。本当に手が震えましてね、あの時、コトの大きさを改めて実感したわけです」

コトの大きさとは?

「あのぉ、話は多少前後しますけど、わたしが石川君と初めて会ったのは記者会見の当日だったんです。それ以前の印象は『社儀正しい子だなあ』というもので、高校生ながらツアーで優勝したときも、勝ったことよりむしろスピーチに感心したんですね。

一言一言がカッコよく、意味があって華がある。絵になるなあと。

ただし、わたしが本当に感激したのは、当社から会見場へ向かうクルマに乗り込んだときなんですよ。わたしの隣に座った遼君は、即座に『運転手さん、よろしくお願いします』と。

つまり、単に社儀正しいということではなく、ひとへの気遣いがパッとできる。これから記者発表へ向かうあの状況で、あの振る舞いができる人間は滅多におりません。ありえない16歳です」

それ以前、「プロ宣言」をしたときの記者発表で、同じ印象を持ったんですよ。300人の記者を前に、質問への回答をジックリ考える。

10秒ほどの沈黙が数回ありましたが、普通なら静寂の重さに耐え切れなくてあらぬことを口走るのに、落ち着いて熟考する。あの集中力は並じゃないし、空間を完全に支配していました。

「彼の魅力は天性ですよ。そんな選手と契約できた幸運と、サポートをしていく責任感……。金額もやたら大きいですが(笑)、コトの大きさというのはその意味です」

原油高なのに石川遼

それにしても争奪戦はハンパじゃなかったですね。石川家は自宅から数分の場所に一室を借りて、各社との交渉に当たったと聞いています。子供がいるところでの交渉は、穏当じゃないという親の配慮だったそうですが……。

「そのあたりは黒子常務(ゴルフ事業責任者)が詳しいんですけど、もともとうちは小学4年生から彼をサポートしてきたわけです。そういった経緯を考えれば、行かないほうがヘンですよ。

わたし自身、夏ぐらいには是が非でもという気持ちになっていたし、担当者によれば(プロ宣言の)可能性は高いという。11月には社内へ向けて『獲るぞッ』と宣言していました」

条件闘争は激しかった?

「まあ、他社のことは知りませんが、少なくともウチはマネーゲームにはならなかったですね。黒子常務から『この条件でいきます』と最初に報告を受けて、結局、その内容は最後まで動かなかった。最終的には、本人がヨネックスに決めたそうです」

クラブ契約はドライバーを含む11本以上にもかかわらず、今季は去年のドライバーでやるそうですね。あれ、他社品ですが。

「それは例外的に認めました。お父さんいわく、高校に通いながらの参戦だから、クラブ調整の時間がとれないと。そんな話もありましたので」

寛容すぎる(笑)。

「あのね、使ってもらうことは大事だけど、長い目でみる必要がありますよ。ただ、ビジネスの側面を考えるなら、今秋新しいウエアを発表して、来春の発売につなげたい。そんな方向性ですし、当然期待もしています」

契約の予算はどの部署から出すんですか?

「ウチの場合、プロ関連の予算はすべて宣伝広告の範疇です」

なるほど。直近の年商と、ゴルフ事業の構成比を教えてください。

「年商はおよそ350億円で、そのうちゴルフ事業は約1割です。売上高は微増だけど、利益面は苦労の連続で、一番大きいのが原油高の影響ですよ。

主力のラケットは炭素繊維だから、原油の高騰がもろに響いてくる。ウエアやシャトルコックも同じことで、過去数年、材料原価は3〜4割も跳ね上がってしまいましたし、シャトルコックは期中で値上げしたほどです」

原油高なのに石川遼を獲りに行った? しかもゴルフ事業は全体の1割なのに……。

「わたし、記者会見が終わった翌週の月曜に、朝礼で言いましたよ。『今回の契約はヨネックス・ブランドを全社的に高めるチャンスだ!』と。

要するに石川プロとの契約は、ゴルフ事業の範疇で考えるものではなく、全社的なプロジェクトなんですね。会見場には多くの社員が駆けつけたし、彼らの顔を見ていると、みんな熱く燃えていた。その熱気がね、ビンビン伝わってきましたよ(笑)」

王子獲得は「新体制」の試金石

冷や水を浴びせるつもりはないですが、過剰な期待はどうでしょう? ミシェル・ウイもタッド・フジカワも、プロになってから苦労しているし。

「いや、プロになってすぐに勝てると思うのがおかしいんですよ。そりゃ、勝ってもらったら嬉しいけど、過剰な期待はしていません。

考えてみてください。試合会場が固定している大会は、プロアマを含めて1試合5ラウンドしますよね。10年選手は50ラウンドもしているわけだから、その経験値はものすごいプラスだし、石川君にはそれがないでしょ。

そういった意味でも、プロの世界は甘くないと思います」

今回の争奪戦で改めて感じるのは、ヨネックの企業体質です。古い話で恐縮ですが、80年代の「カーボンアイアン騒動」で御社はJGA(日本ゴルフ協会)を東京地裁に訴えた。

そのいきさつはともかく、局面における決断と行動の素早さはワンマン経営の特徴で、トップがこうと決めたら譲らないし、度胸が据わっている。

米山さんが新社長に就任されたとき、併せて新体制も発表(2007年5月)しました。常務は5人体制という異例の数で、

「いや、6人です。副社長と合わせて『七人の侍』だと(笑)」

失礼しました。それで常務の平均年齢は50歳。社長も50歳だったから、若返りによる「合議制」への転換と見えたわけですが、今回の大勝負を見ると「ワンマン体質」は健在だった。あれだけの契約は合議制では決断できないでしょう。

「いや、微妙に違いますね(苦笑)。たしかにこれまでのヨネックスはトップが強かったです。わたしの父親が創業者なので、右といえば右だし、左といえば左でした。

比べて今は、従来のワンマン体制ではありません。だけど、合議制でもないと言いきれるのは、6人の常務が個々に責任部門を任されていて、決定権を持っているからなんですね。

石川プロの契約金も黒子常務が決断したし、わたしも記者発表の当日までは一切表に出なかった。契約に至る背景には、新体制の機能的な働きがあったといえるでしょうね」

「石川遼」は、新体制の試金石だった?

「新体制が機能した、いい事例になりましたよね(笑)」

ミケルソン獲得の裏話

それにしても、ヨネックスの「プロ戦略」はダイナミックです。テニスのヒンギスやヒューイット、ゴルフもかつてはミケルソンがいた。特にミケルソンは米山社長の駐米時代、肝いりで獲得したそうですね。

「実は、あれもラッキーだったんですよ。というのも、わたしが駐米時代に親しく付き合っていたディーン・レインマスというコーチがいましてね、ミケルソンを学生時代から教えていたんです。

そのディーンがうちの『エアロナプロ』を使っている様子をフィルがみて、いっぺんに惚れ込んでしまったのです。アッ、石川遼君も同じですね。彼もうちのアイアンに惚れ込んでくれました。

でね、ぼくもフィルを高校時代から知っていて、これはすごい選手になりそうだと確信があったんですよ。マスクがいいし、スマートだし、何より握手したときの手が本当に大きいんだ。アッ、遼君の手も大きかったなあ……。大きくて厚いんですよ」

それで?

「ご存知のように、その後フィルは頭角を現わして、大学1〜2年で『大学選手権』を連覇します。3年生で三連覇を逃したときは、連覇のときに使っていたアイアンを替えて失敗したんですが、そのタイミングで彼は『エアロナプロ』と出会うわけです。

最後の『大学選手権』は、これで勝負したいと言ってくれた。

でも、周囲は大反対ですよ。クラブを替えて三連覇を逃したことに加えて、この大会の3勝はベン・クレンショーと並ぶ大記録だったからです。そこで彼は、反対派の人たちをアメフトのグラウンドに集めましてね、ゲインラインヘ打ち始めた。他社のアイアンはブレるけど、うちのは正確に距離を打ち分けられる」

それで周囲を黙らせた?

「なんですが、あとでお母さんに聞きましたら『フィルならあれぐらいの芸当はするわよ』って言われて、」

悲しかった?

「うん……。ちょっと悲しかったですねえ(苦笑)」

卒業後にミケルソンと契約して、ヨネックスのビジネス環境は激変します。まさに『プロ契約効果』で、ヨネックス・ブランドが一気に跳躍した。

「あれは本当にすごかったですよね。フィルは当時、ジャック・ニクラウスの再来といわれていたので、セールス部隊の目の色も変わりました。それで一気に勢力を拡大しましてね、アメリカだけで30億円の売上ですよ。

国内と合わせれば100億円を超えたはずで、当社ゴルフ事業の最盛期となったわけです。まさにミケルソン効果で、うちでは『外堀戦略』と呼んでますが、日本市場へ与えた影響も図り知れません」

「大物食い」はヨネックスの伝統

つまり、石川遼の獲得にも経験的な確信があったわけですね。ミケルソンと同じ効果が期待できる、と。

「というか、ウチのプロ戦略はもっと根源的なものなんですよ。

簡単に経緯を説明すると、父親が戦地から復員して、下駄や浮きをつくる米山木工所を創業しました。その後テニスラケットの世界に入るわけですが、でも『ヨネヤマ』じゃ誰も相手にしてくれなかったので、海外に出ようと決めたわけです。

物作りには自信がある。だけど、そのよさを証明してくれる人が誰もいない。そんな悔しさが海外に出た原動力だったわけです」

ビッグネームは獲れました?

「ええ。これはバドミントンの話ですが、当時『全英選手権』を7連覇の8度優勝というバドミントンの神様が、インドネシアにおりました。ハルトノ選手です。日本でいえばジャイアンツの長嶋さんみたいな存在です。

それで父は『とにかく使ってください』と、拝み倒すようにして契約するんですね。テニスもまったく同じで、あのキング夫人とナブラチロワを一度に契約したんですよ。

キング夫人のガッツポーズに惚れ込んで、エージェントに掛け合うと『ナブラチロワも一緒にどうですか?』と(笑)。

彼女だって当時は世界ランク1位ですよ。それがセットで契約できた。契約したら、世間のヨネックスを見る目が一気に変わった。この経験が本当にデカくって、つまり当社のバドミントンはハルトノ、テニスはキング夫人とナブラチロワによって今日を築いているんです」

話題を現代に転じると、バドミントンの「オグシオ」(小椋久美子/潮田玲子)がいますね。可愛さばかり注目されますが、ペアでの世界ランクは7位です。

「そう、実力もある。彼女たちは三洋電機の所属で、なおかつアマチュアだから、当社とはチーム契約になっています」

「オグシオ」は業界の戦略だった

「オグシオ」はバドミントン市場の拡大に寄与しているとか。

「それは間違いありませんが、実はオグシオの登場は、バドミントン業界の努力と無縁ではないんですよ。彼女たちはもともとペアじゃなくて、高校も別々だったんですね。

で、二人の可能性に注目した三洋電機の監督さんが、一緒に入社させてペアを組ませたわけですよ。強くて美人、その二人がペアになったらバドミントン人気が出るだろうという計算です。

当社には『可愛いウエアを作ってください』と要望がきましてね。バドミントンはつい最近まで、男女とも同じデザインだったから、まずはウエア改革に着手しました」

ウエア改革?

「そうです。バドミントンは英国に発祥しているため、ウエアの色は白で襟つきとか、ドレスコードが本当に厳しかったんです。それに加えて、日本では『学校体育』の範疇だから、シャツはパンツに入れなさいとか細かく指導されるわけですよ。

でも、こういった発想を変えないとバドミントンは衰退する。野球みたいにメジャーなスポーツではありませんから、放っておいたら競技人口が野球やサッカーに取られてしまう。そんな危機感で改革に乗り出した矢先、タイミングよくオグシオが出てきたわけです」

それで競技人口は激増した?

「いや、微増です」

ふ〜ん。オグシオは大したことありませんねえ(笑)

「とお~んでもない! 考えてみてくださいよッ。バドミントン人口のかなりを子供や学生が占めている。ということは、少子化の影響をもろに受ける。実際、地方の学校では子供の数が少なくて、チーム競技が成立しないケースもあるじゃないですか。

そのなかでの微増はね、本当に大したことなんです。日本バドミントン協会(NBA)に登録する競技者数は、大人も含めて30万人、非登録を合わせればトータル60万人ほどでしょう。かなり小さいわけですが、だからこそ底辺の拡大が不可欠なんですよ」

どうやって底辺を拡大するんですか?

「うん、ふたつ方向性がありますね。ひとつはNBAを頂点とする大会の開催で、ゴルフでいえばJGAの主催競技にあたるのかな。NBAの傘下団体はカテゴリー別に社会人、大学、レディース団体などが並列に組織されていて、それぞれ全国大会を開きます。

一方の流れは『草大会』で、NBAの大会に出られないレベルの選手が参加することになるわけです」

草大会の主催者は誰ですか?

「それは専門店のご主人とかなんです。国内には『日本バドミントン専門店会』というのがありましてね、50社ほどが加盟していて、非加盟の専門店を合わせれば全国で100社ほどになりますが、彼らが事務局を務めるわけですよ」

遼君をスポーツ界の模範生に!

たとえば、わたしが専門店の店主だとして、何をすればいいんですか?

「まず、場所を確保してください。多くは使用料を払って体育館を借ります。これが決まったら大会要綱を作成して、郵送する。返信がきたら組み合わせを作ります。当日は負けた選手が審判をするとか、」

手作りですねえ。

「そう、まったくのボランティアなんですよ。草大会は全国で年間500~1000ほどあって、当社も大半の大会にかかわっています。ラケットやバッグを賞品提供したり、トロフィーやパンフレットに広告を出したり」

広告費はいくらですか?

「1万〜5万円の範囲ですね。もの凄~く地味な活動だけど、絶対に必要な活動です」

その一方、御社には「テニプリ」(漫画・テニスの王子様)の成功例もありますね。人気漫画に協賛して、「YYマーク」を訴求している。

「よくご存知ですねえ。あれはもともと『少年ジャンプ』の連載で、小中学生のあいだで大ヒットしたんです。当初は広告代理店から登場人物のウエアにロゴをつける話が持ち込まれて、その後テレビ東京でアニメ化された。

ウチは番組スポンサーです。『王子』は野球の斉藤君、ゴルフの石川君ですが、もとはテニスの王子様だったんですよ(笑)」

ヨネックスは二人の王子をゲットしたことになる。

「でね、当時は中高のテニス部に入部者が殺到して、2年間は倍増でした。読者層は小中だから、小学生は中学へ、中学生は高校のテニス部に駆け込むわけです。うちのジュニア用品は200〜250%を記録したものですよ」

ジュニア育成という意味では、御社には伊達公子もいる。

「そうなんです。彼女は引退してから10年間、ずう〜っとジュニア育成をしてくれてます。幼稚園児のキッズテニスは短いラケットにスポンジボールですが、伊達さんはヒザを折って子供目線で話しかけるなど、あの姿勢には本当に頭が下がりますよ。

面白いのは、親御さんの熱中度です。親は伊達さんと同じ世代だから、ウインブルドンでの活躍をリアルタイムで知ってるじゃないですか。自分の子供が、あの『伊達公子』に教わるのに感激して、一生懸命ビデオを撮っている。

でね、伊達さんが象徴しているのは、少子化における子供の獲得合戦なんですよ。我々スポーツ業界は、ほかのスポーツとの取り合いじゃなくて、ゲーム業界やケータイもライバルなんだよ、と。そこを視野に入れなきゃいけないと思ってます」

「Wii」は新たに、台に乗って遊ぶバージョンを発売しました。日本の医療費は31兆円、そのうち10兆円が生活習慣病に費やされますが、ゲーム業界はそこを狙っている。あのバージョンには凄みを感じますね。

「まったく同感です。スポーツ業界は健康産業でもありますから、ゲーム業界に負けるわけにはいきませんよ」

それで、石川遼をどう使いますか?

「うん。具体的にはまだ未定なんですが、これから何百通りもの案を検討していきます。ただし、個人的にはロールモデル(模範生)と言いますか……、スポーツをすると石川君のようになれるんだよ、そんな子供に育てたいと願う大人たちの応援を、しっかり取りつけることが大事でしょうね。

石川遼君は、スポーツ界の象徴になれるはずだと思いますので、そこへの期待感は大きいです」

そうするためのノウハウを、御社はテニスやバドミントンで蓄えている。

「そうですよ。彼には天与の才がありますからね、石川君を象徴としながら、ヨネックスは子供の健全育成に寄与する会社だと。そのようなイメージを形成したいんです!」

契約書のサインで、震えるはずですねぇ。