松下幸之助は「企業は社会の公器」という言葉を残した。過去2回の連載では新たなゴルフ場の価値を「公益」の視点で考えて、地域社会との共生やフットゴルフの導入など、実際の活動を中心に紹介してきた。3回目の今回は、なぜ自分がそのような考えに至ったのかをいくつかの視点でお伝えしたい。

Sustainable Development Goals(SDGs=持続可能な開発目標)の達成が近年、叫ばれている。だが、本来は企業の存在目的や、活動そのものが、次代を担うに相応しいものでなければならない。私利私欲のみを追求する企業は、社会から退場を迫られる。松下幸之助の言葉は、SDGsと通底するところが多い。そして、ゴルフ業界もその可能性に溢れている。ぼくが創業家の三代目として栃木県のゴルフ場を継ぐ決心をしたのも、新たなゴルフ場の在り方を提言できると確信したからだ。

小学生から始めたラグビー一色の人生の転機は、東日本大震災であった。高校3年生の当時、テレビで目の当たりにした光景に居ても立っても居られず、一人被災地にボランティアに向かった。そこで痛感したのは、自分の無力さだった。。一人が足掻いても出来ることは限られている。有事の時はラグビーのようにチームで、社会全体で立ち向かわなければいけないということを実感した。

大学に進学してからは、アメリカ・ワシントンD.C.に留学して「国際環境と開発」を履修した。2015年に国連がSDGsを発表する前だったこともあり、大学周囲の様々な国際機関や企業を訪れ、ヒアリングを通じ「自分なりのSDGsを考える」ことを期末課題とした。当時を振り返ると、全く本質を理解できていなかったと感じるが、社会の目指す先が変わり始めていることを、一流専門家から聞けたことは自分の経営理念に大きく影響している。

SDGsとは、国連で採択された「未来の形」だ。健康と福祉、産業と技術革新、海の豊かさを守るなど経済・社会・環境にまたがる17の目標と169のターゲットがあり、2030年までの実現を目指している(※1)。4つのP(人間People、地球Planet、豊かさProsperity、平和Peace)を目標として、これを5番目のP(国際社会のパートナーシップPartnership)で実現することが定められ、中でも重要な理念として「誰一人取り残されない(No one will be left behind)」を掲げていることが特徴だ。儲けることを第一義に置き、得た利益で社会的責任を果たすというCSRの考えとは、この理念において大きく異なっている。

持続可能な社会を目指す上で、誰かが蔑ろにされたり、負債を未来に先送りしたり、ましてや誰かの犠牲の上に成り立つ社会ではなく、在り方から根本的に変えるもの。自分はSDGsをそのようなメッセージだと受け止めている。

ゴルフ場には広大な敷地があり、あらゆる可能性がある。これを有効活用して自分の流儀で「誰一人取り残されない」社会を作り出そうと考えている。

とはいえ、一朝一夕でSDGsは達成できない。まずは全社一丸となって進むためのビジョンが必要となり、スタッフ全員と1on1で話をすることから改革を始めた。

社内で会社のビジョンを考えるためのワークショップを開いていくと、ゴルフのお客様へ最高の経験を届けることは勿論だが、ゴルフをしない方にもコースを見てもらいたい! という言葉や、「笑顔で働きたい」という願いを多く聞くことができた。

話は変わるが、ゴルフ産業を含むサービス業ではお客様を第一に掲げ、自らを犠牲にしながら働く姿を見ることもあるが、ぼくはこれに反対だ。サービスの由来はそもそもラテン語の形容詞セルブス(servus=奴隷の)や、それが名詞化したスレイブ(slave=奴隷)、サーバント(servant=召し使い)で、言葉の背景にはローマ時代に築かれた「上下関係、主従関係」があると言われる(※2)。

この言葉からも、サービスは時として一方的な奉仕の意味合いが含まれていると感じるのだ。しかし「誰一人取り残されない」社会を目指すためには奉仕する・される関係ではない関係を作る必要があると考えた。すると当社の企業理念は、働く人、ゴルフをしない人も含めた「みんな」が笑顔になれる環境づくりを目指す会社、となる。こういった背景から「みんなが幸せを実感できるゴルフ場」というセブンハンドレッドのビジョンが生まれるに至った。

人と人の「つながり」が新たな経営資本になる

ここまでの話だと、慈善事業に注力するだけの印象かもしれないが、そうではない。ぼくは、SDGsを体現することが企業活動を爆発的に前進させる、イノベーション創出の最大の機会だと考えている。イノベーションは、シュンペーターが「経済発展の理論」の中で用いた「新結合」と訳されることが多いが、その原義は「生産をするということは、われわれの利用しうる色々な物や力を結合することである。生産物および生産方法の変更とは、これらの物や力の結合をすること(※3)」である。つまり既存の知と既存の知の結合(かけ合わせ)から、企業が進化を遂げるために必要な源泉が生まれる、ということだ。

ゴルフ場はノンゴルファーを受け入れることが少ないが、それはゴルフ場業界がイノベーションとは程遠いメンタリティにあることを示している。ゴルフ業界は良くも悪くも排他性が強いと感じる。ゴルフ場を開かれた場所にし、ゴルフ場でチャレンジしてみたい願いや想いを集めて実行していけば、この場所を核とした「結合」が次々と生まれる。前号までに紹介したフットゴルフや地域のマラソン大会をセブンハンドレッドで開催したら、これに連なる案件が続々と寄せられるようになってもいる。

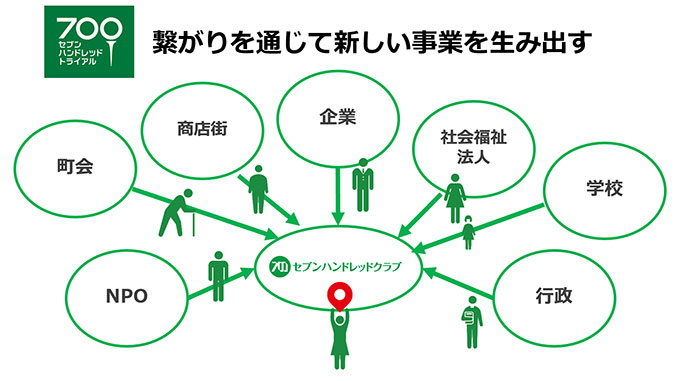

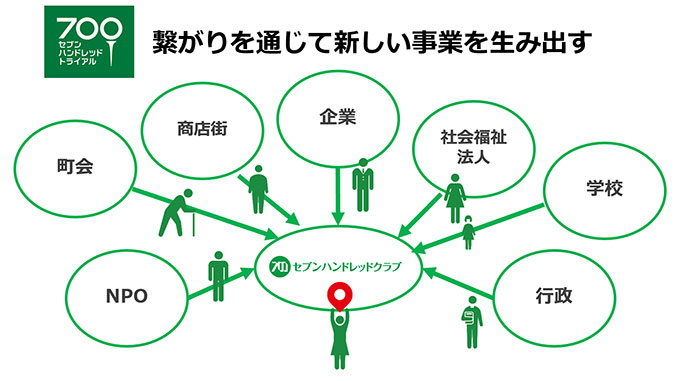

現在、社名にかこつけて「セブンハンドレッド トライアル」を実施している。これは、10年間で700個の新しいトライ(取組み)を生み出そうというチャレンジだ。700個のトライをすれば、必ずヒットが出る! という想いの下、スタッフ全員で新しいことにチャレンジしているのだ。

一見、無謀かもしれないが、だからこそ「新結合」が重要になる。社内の発想だけでは限りがあるため、顧客や会員、地域住民、または広大な敷地を使って「楽しみたい」と思う人からアイデアをもらい、一緒に実行していくのだ。今まで出来なかったことが、出来る! となると、様々な意見が集まってくるし、事実セブンハンドレッドでは様々な取組みが生まれ始めている。お金がイノベーションに変わるわけではない。人と人との繋がりである「人的資本」が新しい資本を生む原資となる時代だからこそ、ゴルフ場にはイノベーションを生む無限の可能性があると信じている。

※1 蟹江憲史「SDGs(持続可能な開発目標)」、中公新書、2020年。 一部筆者が加筆

※2 阿部佳「わたしはコンシュルジュ」、講談社、2010年。

※3 ヨーゼフ・シュンペーター、(1997)「経済発展の理論」(塩野谷祐一 他訳)岩波書店。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2021年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら