私の本業はゴルフスクールの経営で、私自身もレッスンを行っています。コンセプトは「ゴルフと健康との融合」で、顧客を健康にし、ゴルフを通じて豊かで楽しい人生を提供することがモットーです。もちろん上達する喜びは大事な要素ですが、優先順位は健康が第一、次に上達。なぜなら、健康な身体なくして上達はあり得ないからです。

かつてゴルフは、不健康なスポーツの代表格でした。腰痛はゴルファーの勲章、上手くなりたきゃ身体を壊してでもボールを打つべし……と言われた時代も。私は1996年からゴルフレッスンをしていますが、当時はそんな時代でした。

私は大学卒業後、サラリーマン生活を経て29歳でゴルフインストラクターに転身しました。当時の私は健康や身体づくりの指導は皆無、スイングの技術指導一辺倒でした。それがゴルフインストラクターの仕事。身体づくりはフィジカルトレーナーの仕事であり、自分の仕事ではないと思っていた節があります。

ところが、熱心に練習する人ほどケガなどで身体を壊す姿を目の当たりにしました。ケガの症状は腰痛や肘痛などが多く、瞬間的に素早く振るゴルフスイングの動きに起因する面もあります。

ゴルフでケガをさせては元も子もない、健康的に上達してもらいたいとの思いから、フィジカルトレーニングの勉強をはじめ、2004年、姿勢の改善や体幹を鍛える運動プログラムをレッスンに採用しました。

ゴルフはバランスがとても大切です。姿勢の改善や体幹の強化は、ゴルフの上達と健康の維持増進にプラスになります。詳細は別の回に譲りますが、この運動プログラムの導入により「腰痛が治った」「肩こりが解消された」といった声が聞かれるようになり、2005年、代表取締役への就任を機に健康を取り入れたスクール運営をはじめました。

理解されなかった健康ゴルフ

ところが、ゴルフ関係者の反応は「健康になりたい人はフィットネスクラブに行く、ゴルフスクールには来ない」と否定的で、フィットネス関係者の反発もありました。弊社のスクールはフィットネスクラブにも入ってましたが、彼らいわく「健康云々は我々の仕事。小森さんはゴルフレッスンだけしてください」と。

私は、ゴルフの上達に健康は不可欠であり、弊社のコンセプトはフィットネスクラブの顧客を奪うものではなく、クラブ内でゴルフ部門とフィットネス部門との連携を図り、より良いサービスを提供するものだと説明を重ねたものです。

今では多くの人が、「健康」はゴルフ市場に不可欠だと認識。少数ながら、ゴルフ場や練習場にトレーニング機器やストレッチスペースを設置、運動指導も散見されます。

知っておくべき不健康ゴルフ

近年、「健康」という概念が様々な場面で使われるようになりました。企業においては、従業員の心身の健康を戦略的に実践する「健康経営」や、心身と社会的な健康を求める「ウェルビーイング」もその一連にありますが、私自身は「健康」を、次のように定義します。「健康とは心身共にストレスフリーでイキイキしている状態」

ゴルフは、健康の維持増進につながる素晴らしいスポーツですが、一歩間違えると「不健康」になることがあります。不健康ゴルフの一因は準備運動をしないことです。ゴルフスイングは、瞬間的に素早く筋肉を動かすため、準備運動もせずにいきなりスイングをすると、筋骨格系に問題が起こるリスクが高まります。ところが現実には、準備運動を軽視するゴルファーが多いのです。

あるゴルフ団体が発行している初心者向けの冊子に「ラウンド当日の流れ」が解説されていました。そこには「フロントで受付を済ませたらロッカルームで支度をし、スタート前の練習をしましょう」とあるものの「準備運動をしましょう」との記載は皆無。ゴルフの普及を目指す業界団体ですら、準備運動の必要性を認識していないのです。

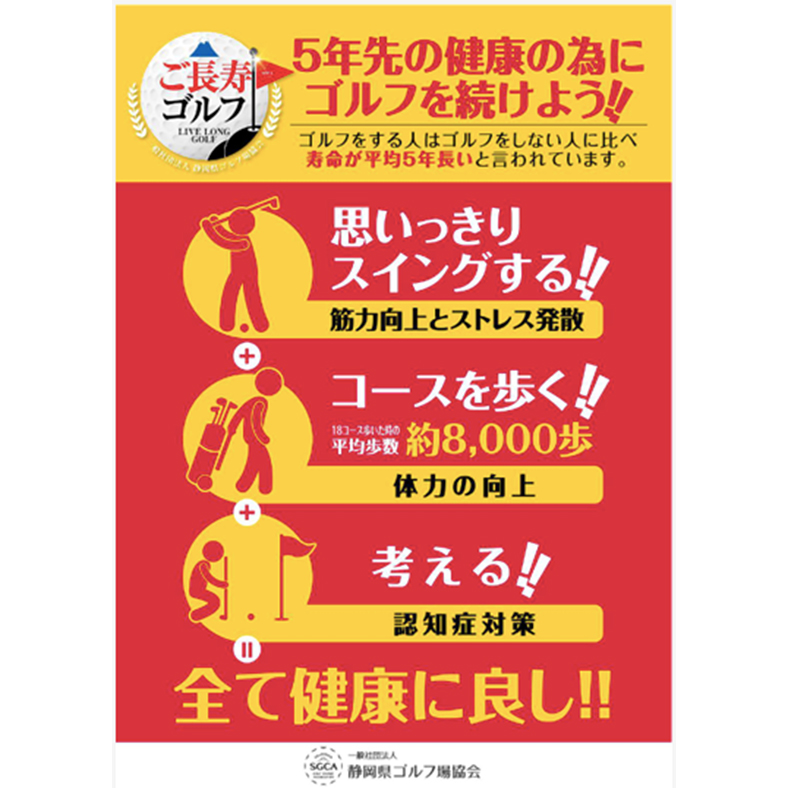

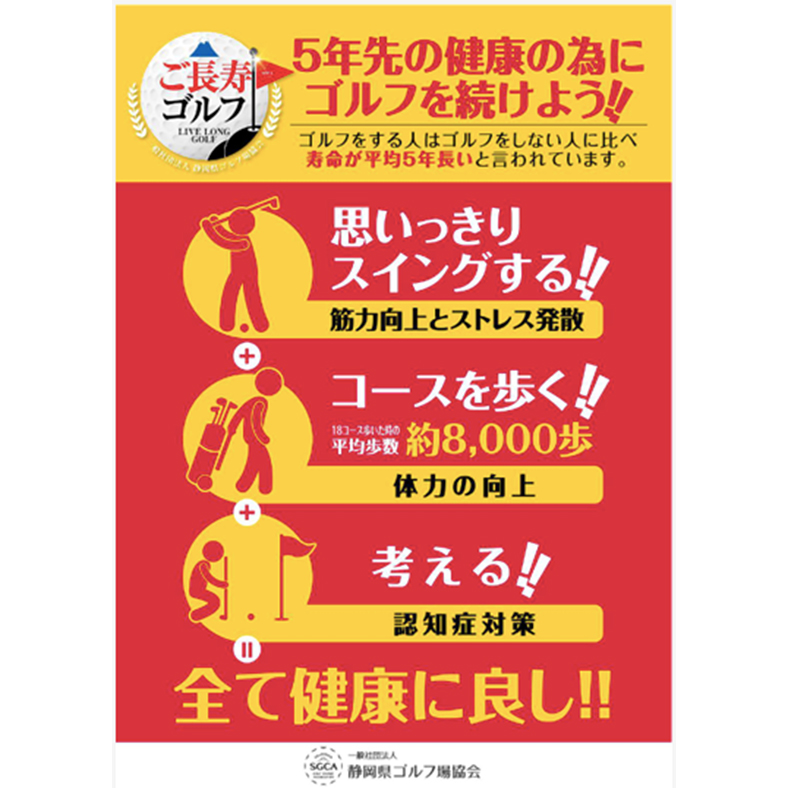

某ゴルフ場のクラブハウスに掲示してある「ご長寿ゴルフ」と題されたポスターを見て愕然としたこともあります。その県のゴルフ場協会が作成したもので、ゴルフをする人はしない人に比べて寿命が平均5年長い、だから健康のためにゴルフを続けましょうとの内容ですが、そこに「思いっきりスイングする!」と書かれていたのです(図1)。啓発活動は良いことですが、このポスターのターゲットは明らかに高齢者。このポスターに触発され、思いっきりスイングをしてケガをし、損害賠償を請求されたらどうするのか?

高齢者には、準備運動をしっかり行った上で、体力に応じた無理のないスイングを心がけ、気持ちよく伸び伸び振りましょう。これが正しい記述であるはずです。

ゴルフは健康に良いとアピールしながら、不健康リスクにはフタをして、身体を壊したら自己責任というのはあまりに無責任。このような状況を改善するため、2020年、私は(一社)日本健康ゴルフ推進機構(JHGP)を立ち上げました。

2025・2030年問題

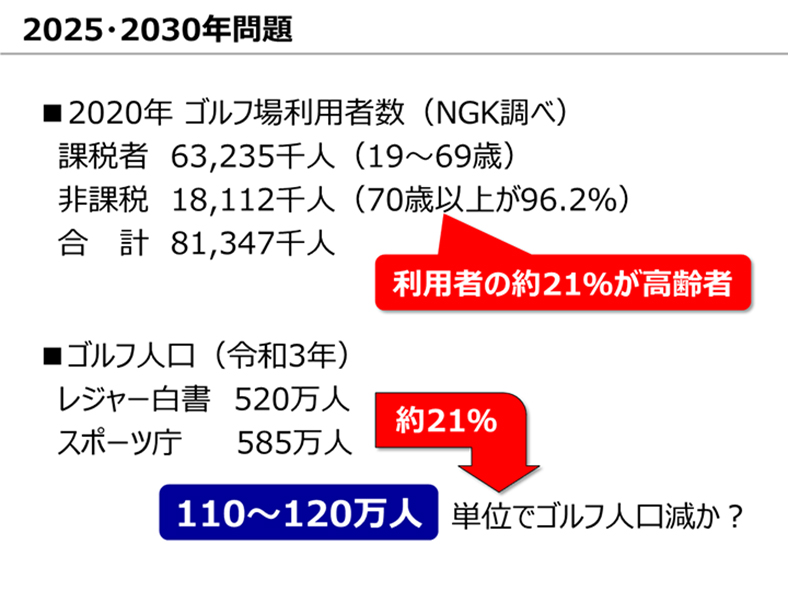

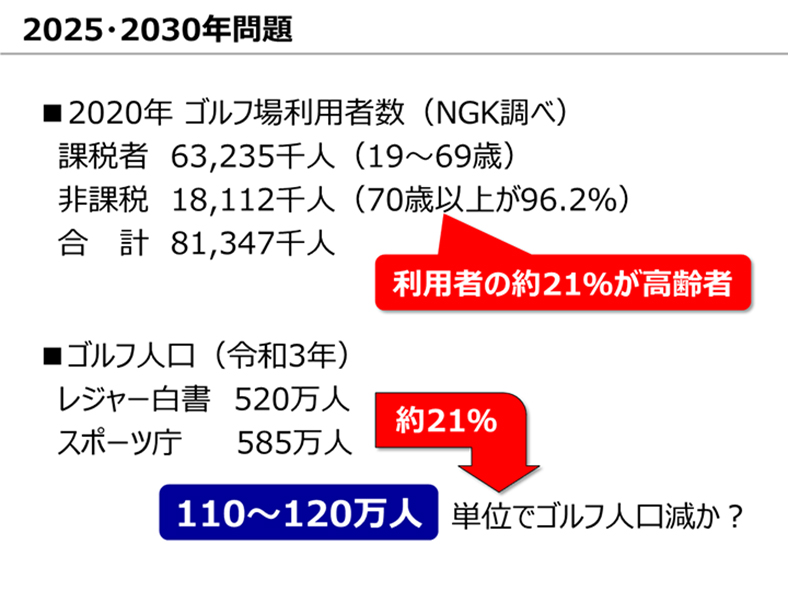

1960年代以降のゴルフブームをけん引した団塊の世代、約800万人全員が75歳以上の後期高齢者となるのが2025年。80歳を越えるのが2030年です。多くのゴルファーが75~80歳でゴルフをリタイアしているため、ゴルフ人口が激減する「2025・2030年問題」と言われます。110万~120万人単位でゴルファーを喪失するという試算もあります(図2)。

[caption id="attachment_84356" align="aligncenter" width="788"]

図2[/caption]

現在、約1500万人の後期高齢者人口は、2025年には約1・5倍の2200万人に増え、国民の4人に1人が75歳以上になり、国の社会保障費は膨脹します。政府の推計では、2025年度の社会保障給付費は140兆円。2018年度比で医療が1・2倍、介護は1・4倍とのこと。だからこそ、より多くの国民をゴルフで健康にし、医療機関や介護施設のお世話になる人を減らすことができれば、社会的意義はとても大きいはず。当連載では、ゴルフとヘルスケアの融合で広がる可能性を探っていきたいと思います。

※「健康経営®︎」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

高齢者には、準備運動をしっかり行った上で、体力に応じた無理のないスイングを心がけ、気持ちよく伸び伸び振りましょう。これが正しい記述であるはずです。

ゴルフは健康に良いとアピールしながら、不健康リスクにはフタをして、身体を壊したら自己責任というのはあまりに無責任。このような状況を改善するため、2020年、私は(一社)日本健康ゴルフ推進機構(JHGP)を立ち上げました。

高齢者には、準備運動をしっかり行った上で、体力に応じた無理のないスイングを心がけ、気持ちよく伸び伸び振りましょう。これが正しい記述であるはずです。

ゴルフは健康に良いとアピールしながら、不健康リスクにはフタをして、身体を壊したら自己責任というのはあまりに無責任。このような状況を改善するため、2020年、私は(一社)日本健康ゴルフ推進機構(JHGP)を立ち上げました。

図2[/caption]

現在、約1500万人の後期高齢者人口は、2025年には約1・5倍の2200万人に増え、国民の4人に1人が75歳以上になり、国の社会保障費は膨脹します。政府の推計では、2025年度の社会保障給付費は140兆円。2018年度比で医療が1・2倍、介護は1・4倍とのこと。だからこそ、より多くの国民をゴルフで健康にし、医療機関や介護施設のお世話になる人を減らすことができれば、社会的意義はとても大きいはず。当連載では、ゴルフとヘルスケアの融合で広がる可能性を探っていきたいと思います。

※「健康経営®︎」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

図2[/caption]

現在、約1500万人の後期高齢者人口は、2025年には約1・5倍の2200万人に増え、国民の4人に1人が75歳以上になり、国の社会保障費は膨脹します。政府の推計では、2025年度の社会保障給付費は140兆円。2018年度比で医療が1・2倍、介護は1・4倍とのこと。だからこそ、より多くの国民をゴルフで健康にし、医療機関や介護施設のお世話になる人を減らすことができれば、社会的意義はとても大きいはず。当連載では、ゴルフとヘルスケアの融合で広がる可能性を探っていきたいと思います。

※「健康経営®︎」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です