ヤマハは先頃、プラス2番手テクノロジーで好評の『インプレス UD +2』の2019年モデルを発売した。

今回のモデルは、飛距離を求めるアベレージゴルファーに向けて、明らかに体感できる飛びに加えて、構えやすさや振りやすさ、当たりやすさ、爽快な打音などの

安心感をコンセプトとして生まれた『インプレス UD+2』シリーズの第2世代となる。

ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・アイアンの全てのクラブにおいて、プラス2番手テクノロジーの3要素である「ルール限界に迫る反発性能」「スーパー重心設計」「高初速ロフト設計」を搭載、その完成度は前作を大きく凌ぐとヤマハでは自信を見せる。

そこで今回、その優秀性を多角的に分析するために「流通」「特許」「スイングレッスン」の各部門からエキスパートを選び、それぞれの立場で気になるポイントをヤマハの企画・開発担当者にぶつけ、『インプレス UD+2』の真価を問うてみた。

いくらクラブを変えても飛距離が伸びないーー。そんな悩みを持つアベレージゴルファーは、是非一読してほしい。

インプレス UD +2は飛び系アイアンなのに後ろ指を指されない

[caption id="attachment_51269" align="aligncenter" width="788"]

ヤマハゴルフ HS事業推進部 マーケティンググループ 室川幾洋主事[/caption]

[caption id="attachment_51270" align="aligncenter" width="788"]

ヴィクトリアゴルフ五反田店 石川尚副店長[/caption]

まだ7番アイアンで150ヤード打ってるの?

シャフトに重りを搭載することで飛距離が2ヤード伸びる

[caption id="attachment_51272" align="aligncenter" width="788"]

ゴルフジャーナリスト 嶋崎平人氏[/caption]

[caption id="attachment_51273" align="aligncenter" width="788"]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発リーダー 平川達也氏[/caption]

グースに見せない工夫でスッキリ構えられる

打音は「キン」ではなく、「キーン」です

ただ振るだけでヘッドが返る。アマチュアは頑張らなくてもいい

[caption id="attachment_51268" align="aligncenter" width="788"]

ティーチングプロ 永井延宏氏[/caption]

[caption id="attachment_51271" align="aligncenter" width="788"]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発グループ主幹 竹園拓也氏[/caption]

自然にヘッドが返るので大きなミスが減る

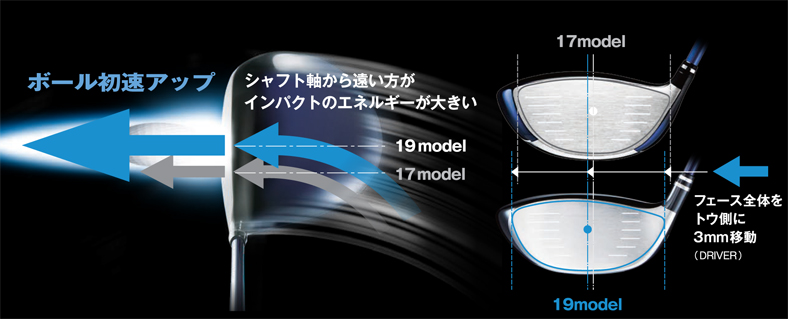

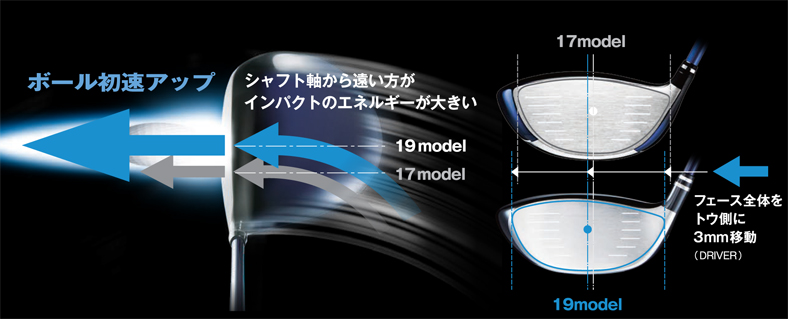

ボール初速が出るから打ち出し角が適正になる

以上、「流通」「特許」「スイングレッスン」のエキスパートとヤマハ担当者との対談をご紹介した。

飛距離に悩むアベレージゴルファーには、一度『インプレス UD+2』試していただきたい。

ヤマハゴルフ HS事業推進部 マーケティンググループ 室川幾洋主事[/caption]

ヤマハゴルフ HS事業推進部 マーケティンググループ 室川幾洋主事[/caption]

ヴィクトリアゴルフ五反田店 石川尚副店長[/caption]

ヴィクトリアゴルフ五反田店 石川尚副店長[/caption]

ゴルフジャーナリスト 嶋崎平人氏[/caption]

ゴルフジャーナリスト 嶋崎平人氏[/caption]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発リーダー 平川達也氏[/caption]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発リーダー 平川達也氏[/caption]

ティーチングプロ 永井延宏氏[/caption]

ティーチングプロ 永井延宏氏[/caption]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発グループ主幹 竹園拓也氏[/caption]

ヤマハ ゴルフHS事業推進部 商品開発グループ主幹 竹園拓也氏[/caption]