「18-23問題」というワードが誕生した背景

まず、この連載のタイトルとなった「18-23問題」とは何だったのか、その意味を確認したい。筆者がこの用語を提唱した2015年3月当時、ゴルフ業界では「2015年問題」という用語が浸透し「2015年にゴルフ人口が激減するかもしれない」と恐れられていた。しかしながら「2015年に高齢ゴルファーがクラブを置く」という根拠は何もなかった。

筆者が「18-23問題」を提起するきっかけは、2015年1月8日にプレスリリースした研究報告「ゴルフ離れに関する調査」にある。この研究において、当時のゴルフ産業界が「離反者層に全く目を向けていないこと」や「離反理由を明確にすることこそが離反者の再接近や新規ゴルファー開拓への基本」であることを述べた。

このプレスリリースがGEW片山哲郎社長の目に留まり、2015年4月から「北徹朗の学窓から見るゴルフ産業改革案」の連載を開始することとなった。この連載第1回において、「従来の2015年問題は無根拠であること」、「現段階で注意すべきであるのは2018年~2023年頃のリタイア動向であること」等を論じ、「2015問題ではなく18-23問題(イチハチニイサンモンダイ)」と言えるのではないか」と提案したことがこのタイトル設定(18-23問題)のスタートであった。

「18-23問題」とは健康寿命から見たゴルフ人口減少予測を示したワード

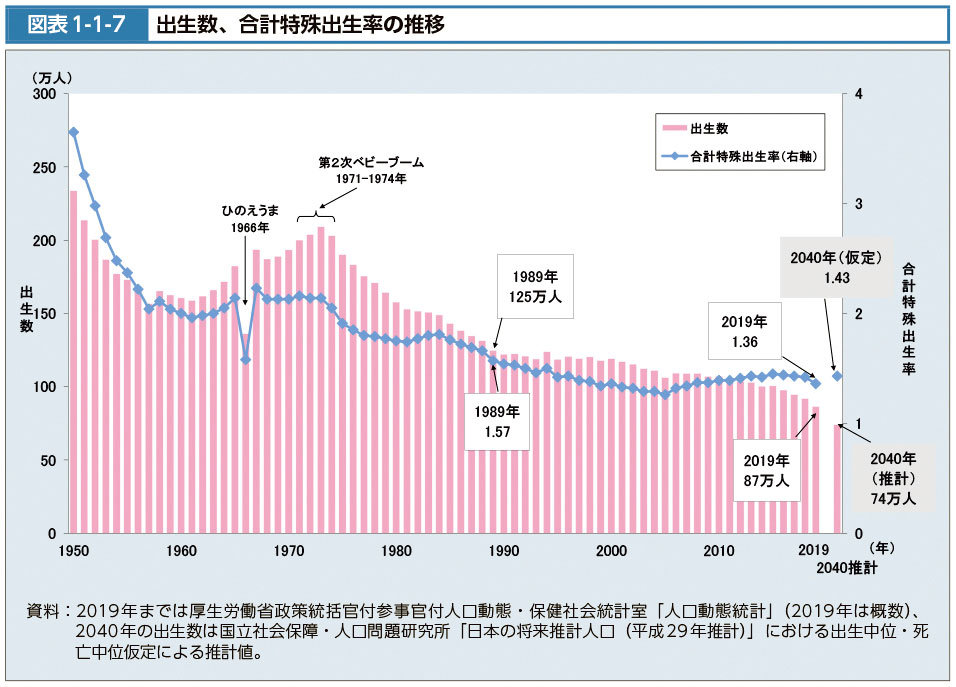

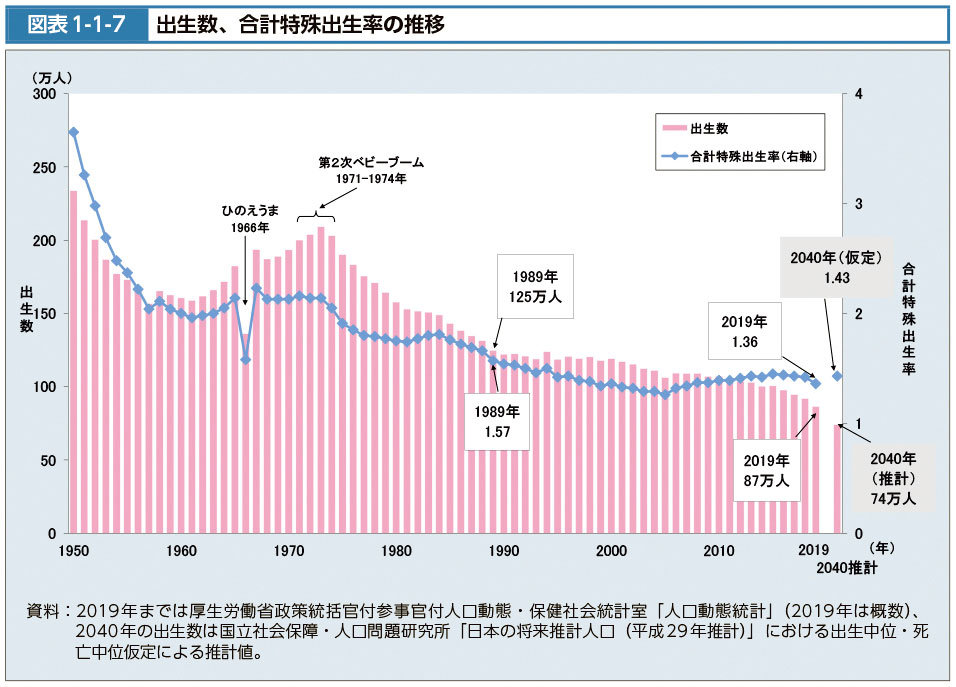

「日本において出生数200万人越え世代が健康寿命に到達する年」がこのワードのベースとなる考え方である。ピークの山が複数年に渡るため18-23と幅を持たせた。出生数が200万人を超えた年代は、団塊世代(1947年~1949年)以降も、図1のように、実は3年間(1950年~1952年)に渡って続いている。

筆者が「18-23問題」を示した2015年3月当時、日本における最新の健康寿命データは、男性71・19歳、女性74・21歳であった。ゴルフ人口激減が危ぶまれるのは、200万人世代のピーク集団である団塊の世代が健康寿命に到達する2018年頃以降ではないかと考えた。そして、200万人出生世代の最後の年である1952年生まれの人が健康寿命に到達するのが2023年であったことから「18-23問題」と定義した。要するに「18-23問題」の意味するところは、『200万人出生世代が健康寿命に到達する年』と同義である。

※ ちなみに図のように1971年~1974年に生まれた世代も200万人を超えている

ゴルフ産業が2023年も持ち堪えているのは「健康寿命が延びたこと」と「短期のコロナバブル」の影響

[caption id="attachment_79639" align="aligncenter" width="700"]

図2.厚生労働省「平均寿命と健康寿命」2)[/caption]

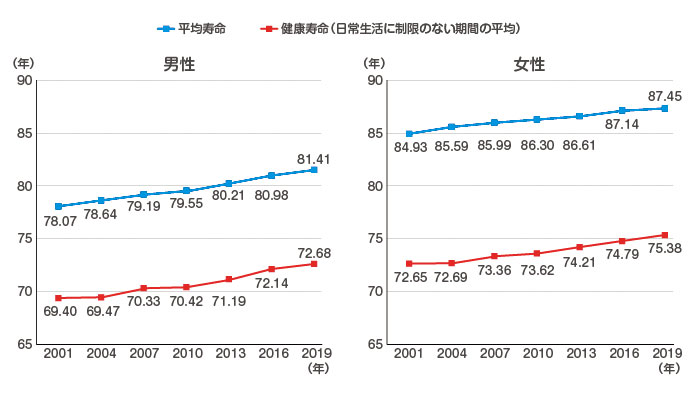

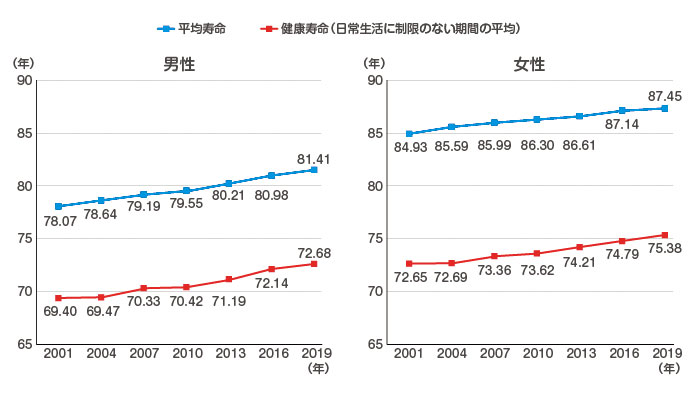

厚生労働省が3年おきに発表している最新の健康寿命(2019年)は、男性72・68歳、女性75・38歳である。図2のように推移は右肩上がりで、18-23問題を示した2015年3月当時よりも、男性では1・49歳、女性では1・17歳も延伸している。

2023年12月現在の健康寿命を用いて同じ定義をするならば、「19-24問題」とか「20-25問題」となるのだろう。すなわち【18-23問題】の用語の本質は、健康寿命から見ると、団塊世代をピークとする出生数200万人の高い山が数年以内に、6年程度の幅をもって必ず崩れる日が来る、ということであった。

しかしながら、ことの本質を理解せぬまま「2023年になっても何も起きなかったじゃないか」と話しかけてくる人がゴルフ業界内にもいるが、そこが本質ではない。この用語を説明した原稿や書籍には、『今後、健康寿命の延伸が考えられること』や、『仮に健康寿命に到達したとしても、現在のような画一的なゴルフプレーの方法の改善や、アイデア次第で状況は変わること』、『ゴルフを楽しむバリエーションを増やして、高齢者や初心者がもっとゴルフ場を楽しめる環境を整えるべきであること』等の提言も添えつつ論じてきた。

また、コロナパンデミックにより、ゴルフは屋外で対人距離を確保して行うことができる安全な遊び、というイメージが定着し、ゴルフ場に訪れる人は、一時は全都道府県で増加したが、現在は再び減少傾向にある。

ゴルフ場が変わらなければ何も変わらない

2021年8月号(連載第3回)で『コロナ状況下で活況を呈するゴルフ場とキャンプ場』と題して論じた。この頃、世の中はまだまだコロナ真っ只中の情勢であったが、コロナ状況下において集客増加が続いている稀有な産業として、ゴルフ場産業やキャンプ場産業があることを述べた。

ただ、キャンプ人口については、コロナ以前から増加傾向が続いており、『オートキャンプ白書2020』(日本オートキャンプ協会)によれば、キャンプ人口は7年連続で増加(2010年:720万人→ 2019年:860万人)していることを紹介した。その勢いのままコロナ期に入り、キャンプ人口はさらに勢いを増した。他方、ゴルフ人口については、単に「コロナのおかげ」で浮揚したわけだか、コロナ禍を経た現在ではやはり再び減少傾向にある。

キャンプとゴルフの違いはどこにあるのか。それを考えなければ「ゴルフ復活」とごく一時言われた状況は、単なるバブルで終わるのだろう。こうした課題を解決するための提言をこの2年8カ月の連載において披露させて頂いた。近日中に連載をまとめた書籍がGEW社から発刊される予定なので、是非手に取って頂ければ幸いである。

長きに渡りこの連載をお読み頂いた皆様に心より感謝申し上げたい。

引用・参考文献

1) 厚生労働省:「出生数、合計特殊出生率の推移」、

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-01-07.html

、(2023年10月18日確認)

2) 厚生労働省:「平均寿命と健康寿命」、

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html、(2023年10月18日確認)

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

図2.厚生労働省「平均寿命と健康寿命」2)[/caption]

厚生労働省が3年おきに発表している最新の健康寿命(2019年)は、男性72・68歳、女性75・38歳である。図2のように推移は右肩上がりで、18-23問題を示した2015年3月当時よりも、男性では1・49歳、女性では1・17歳も延伸している。

2023年12月現在の健康寿命を用いて同じ定義をするならば、「19-24問題」とか「20-25問題」となるのだろう。すなわち【18-23問題】の用語の本質は、健康寿命から見ると、団塊世代をピークとする出生数200万人の高い山が数年以内に、6年程度の幅をもって必ず崩れる日が来る、ということであった。

しかしながら、ことの本質を理解せぬまま「2023年になっても何も起きなかったじゃないか」と話しかけてくる人がゴルフ業界内にもいるが、そこが本質ではない。この用語を説明した原稿や書籍には、『今後、健康寿命の延伸が考えられること』や、『仮に健康寿命に到達したとしても、現在のような画一的なゴルフプレーの方法の改善や、アイデア次第で状況は変わること』、『ゴルフを楽しむバリエーションを増やして、高齢者や初心者がもっとゴルフ場を楽しめる環境を整えるべきであること』等の提言も添えつつ論じてきた。

また、コロナパンデミックにより、ゴルフは屋外で対人距離を確保して行うことができる安全な遊び、というイメージが定着し、ゴルフ場に訪れる人は、一時は全都道府県で増加したが、現在は再び減少傾向にある。

図2.厚生労働省「平均寿命と健康寿命」2)[/caption]

厚生労働省が3年おきに発表している最新の健康寿命(2019年)は、男性72・68歳、女性75・38歳である。図2のように推移は右肩上がりで、18-23問題を示した2015年3月当時よりも、男性では1・49歳、女性では1・17歳も延伸している。

2023年12月現在の健康寿命を用いて同じ定義をするならば、「19-24問題」とか「20-25問題」となるのだろう。すなわち【18-23問題】の用語の本質は、健康寿命から見ると、団塊世代をピークとする出生数200万人の高い山が数年以内に、6年程度の幅をもって必ず崩れる日が来る、ということであった。

しかしながら、ことの本質を理解せぬまま「2023年になっても何も起きなかったじゃないか」と話しかけてくる人がゴルフ業界内にもいるが、そこが本質ではない。この用語を説明した原稿や書籍には、『今後、健康寿命の延伸が考えられること』や、『仮に健康寿命に到達したとしても、現在のような画一的なゴルフプレーの方法の改善や、アイデア次第で状況は変わること』、『ゴルフを楽しむバリエーションを増やして、高齢者や初心者がもっとゴルフ場を楽しめる環境を整えるべきであること』等の提言も添えつつ論じてきた。

また、コロナパンデミックにより、ゴルフは屋外で対人距離を確保して行うことができる安全な遊び、というイメージが定着し、ゴルフ場に訪れる人は、一時は全都道府県で増加したが、現在は再び減少傾向にある。