あの『ゼクシオ』から飛び系アイアンが登場した。ゴルファーなら周知のとおり、このブランドは特にシニア層に強く、毎年売れ筋トップを快走する。今回、敢えて飛び系市場に挑戦して、ユーザーの選択肢を広げる構え。

発売元は住友ゴム工業の子会社、ダンロップスポーツマーケティングで、3月9日に投入。「飛び」と「直進性」がクロスするという意味で『ゼクシオ クロス』と命名した。「単なる飛び系ではありません」と、ゴルフ販売企画部二課の鎌田将太氏が強調する。

競合他社品を徹底的に研究し、それを越えるモデルに仕上げたという。『ゼクシオ』を冠にしているだけに、中途半端なモデルは作れない。そんな想いが、鎌田氏の言葉から伝わってくる。開発背景、そして『ゼクシオ』が提唱する「飛び系アイアン」の在り方とは何か。『ゼクシオ クロス』の全貌に迫ってみたい。

7番アイアン 「ロフト角27度未満」の台頭

『ゼクシオ』初の飛び系アイアンと位置づけらる『ゼクシオクロス』だが、そもそもなぜ飛距離を打ち出すモデルを発売したのか。それについて鎌田氏は、「『ゼクシオ クロス』は今までのアイアンとは全くコンセプトが違うものです」

と前置きして、背景を次のように語る。

「当社がYPS(矢野経済研究所)の7番アイアンのロフト別販売構成比のデータを追っていく中で、ここ数年数字が大きく変化していることに気付きました。具体的には、7番のロフトを『27度未満」、『27~30度未満』、『30~32度未満』、そして『32度以上』の4つカテゴリーに分けています。

一番構成比が多いのが『27~30度未満』。ここに『ゼクシオ』も入っているのですが、注目したのは『27度未満』。

[caption id="attachment_55102" align="aligncenter" width="788"]

ダンロップスポーツマーケティングゴルフ販売企画部二課の鎌田将太氏[/caption]

アイアンのストロングロフト化が顕著になったことで28~29度のロフトは増えているのですが、このカテゴリーが膨らんでも『27度未満』の構成比が10~15%程度と一定の割合を維持しているのです。

当初『27度未満』のカテゴリーについては、『ゼクシオ テン』でカバーできると考えていたのですが、競合他社の飛び系アイアンが台頭したことで、同じ番手の飛距離だけを見れば『ゼクシオ テン』はやや劣ってしまいます。

この市場をほったらかしにもできません。また、ゴルファーのアイアンに対する志向も安定性や距離感といった従来のニーズから、飛ばしへのプライオリティが高い人が増えています。

そこで、ここで戦える商品を『ゼクシオ』でしっかりと出していくことが重要と考え、発売したのが『ゼクシオ クロス』です」

同社の企業哲学は、「現地現物主義」である。市場性に重きを置き、ニーズに対応する。それは2000年に発売された『ゼクシオ』誕生の背景ともなる考え方。今回の『ゼクシオ クロス』は、この哲学から導き出されたといえるかもしれない。

飛び系アイアンのターゲットはシニアだけではない

アイアンにも飛びを求めるゴルファーが増えてきたが、では、具体的に対象者は誰なのだろうか。

「飛び系という言葉の響きからユーザー層は飛距離が落ちてきたシニアと考えがちですが、一概にそうとは言えません。例えば、競合他社の飛び系アイアンの場合、ユーザーは年配者ばかりではなく、40代から50代前半の人が使うなどターゲットの幅は広いとみています。アイアンは形ではなく飛びと考えている人が飛び系に喰いついていると考えています」

アイアンは顔が命と言われて久しい。確かに、プロや上級者、キャリアの長いゴルファーほど顔にこだわる。

しかし、「顔の良さ」とは個人の主観的な要素も入るので、一括りにするのは難しい。一方、「飛び」は明確だ。誰もが数値として体感できる。

要するに、商品としての分かりやすさが受けているのではないか。「確かにそうですね。当社でも2年前に飛びに特化した『スリクソンX』ボールを出しましたが、商品特徴が分かりやすいということで好評です」

商品特徴の分かりやすさに年齢や性別は関係ない。そして、口コミにも乗りやすい。飛び系アイアンが広がる背景は、意外とシンプルかもしれない。

課題は「バラつき」!既存の飛び系アイアンを徹底調査

そこで気になるのが、『ゼクシオ クロス』の商品特徴だ。飛び系アイアンとしては後発だけに、競合他社品を凌駕する理論武装が必要になる。

「その通りで、そこについては当社も飛び系アイアンのユーザーのニーズ、困りごとを徹底的にヒアリングしました。

その結果出てきたのは、無論飛ぶからということですが、それだけではありません。彼らが欲していたのが、アイアンに必要な弾道の高さ、そしてボールのバラつきを抑えたいという回答でした。

既存の飛び系アイアンに対する課題もこの部分に集約されていると考えました」

冒頭でも触れたように、飛び系アイアンは飛ばすためにロフトを立てているが、ロフトを立てれば必然的にボールが上がらない、つかまらないというデメリットも生じる。

その結果、ターゲットに対してボールが飛ばなくなる。それを克服するために各社はヘッド構造やシャフト特性に知恵を絞っているわけだが、ダンロップは改善の余地があると判断、そこを『ゼクシオクロス』で突き詰めたと語る。

全社一丸で追及した飛距離性能

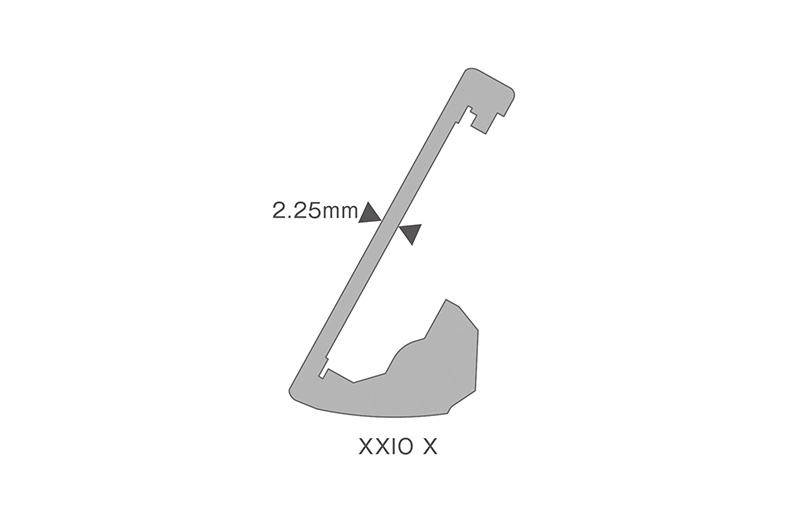

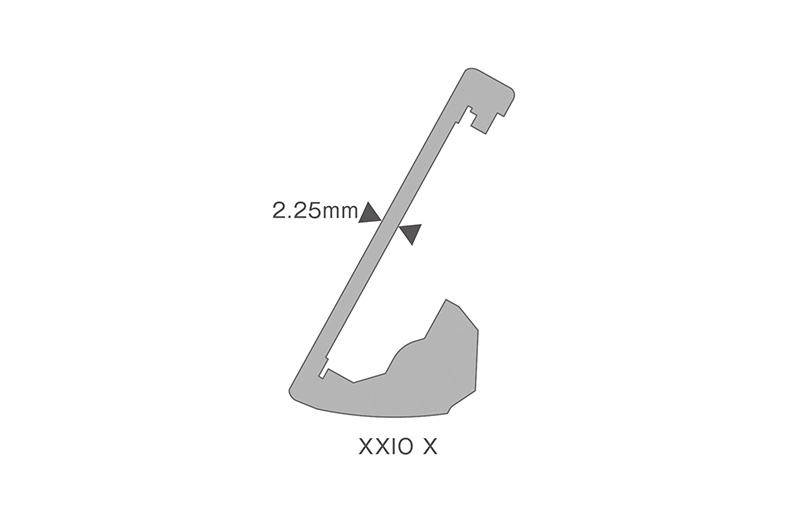

[caption id="attachment_55136" align="aligncenter" width="788"]

ゼクシオ テンのフェース厚[/caption]

まず、『ゼクシオ クロス』の飛距離性能だが、一つはロフトを立てたこと。7番アイアンで25度に設定しているが、これは競合他社品と比べてもストロングロフトだ。開発のベンチマークになった『UD+2』よりも1度立てている。そして、『ゼクシオ』の強みであるチタンフェースを飛び系バージョンに改良している点も見逃せない。

「『ゼクシオ』アイアンで支持されている打球音、弾き感はチタンフェースならではなので、これは外せませんでした。

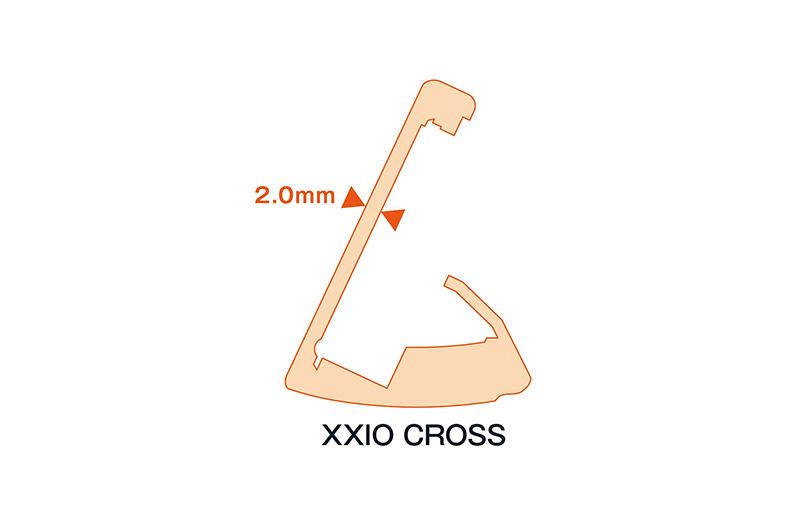

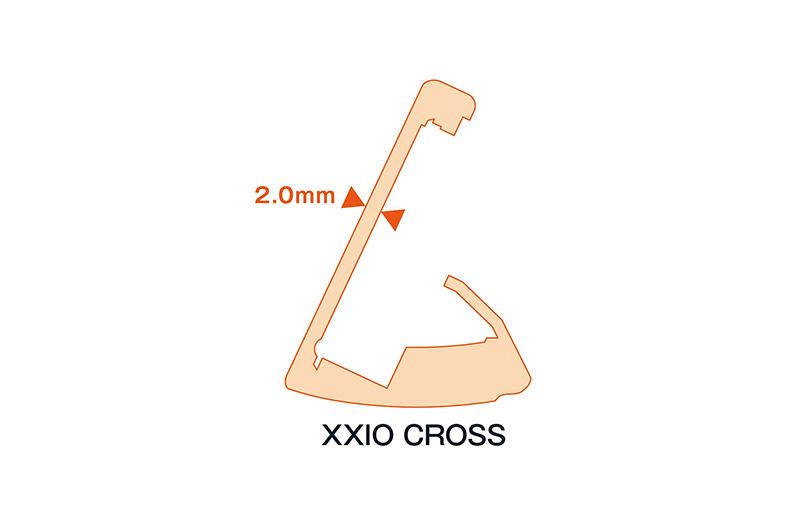

ただ、今回の『ゼクシオ クロス』は『ゼクシオ テン』よりもさらに0.25mm(フェース厚:2mm)薄くし反発力を高めています。薄くできたのはフェースの高さを『ゼクシオ テン』よりも低くしたことで耐久性が確保できたからですが、より踏み込んだのはアマチュアの打点。

『ゼクシオ』ユーザーを対象にした調査でトウ下部にボールが当たるケースが多いことが分かったので、ここで打った際も反発力が高まるようにトウ側とフェース下部にスリット(溝)を設けました。これはスリクソン『Z585』で採用したテクノロジーでもあります」

[caption id="attachment_55137" align="aligncenter" width="788"] ゼクシオ クロスのフェース厚[/caption]

ゼクシオ クロスのフェース厚[/caption]

同社には打点がバラつく位置の反発の高さを表す指標として「平均反発係数」というものがあるが、『ゼクシオ クロス』はこの値が『ゼクシオシリーズ』の中で一番高いという。

飛ぶだけではなく、やさしさも兼ね備えたというわけだ。さらに、飛距離性能を向上させているのは、ヘッドだけではない。『ゼクシオ クロス』はシャフトとグリップにも工夫を凝らした。

「飛距離とボールの上がりやすさはリンクしますが、今回はシャフトでボールを上げやすくしています。

『ゼクシオ』のシャフトの特徴は軽量手元重心になりますが、『ゼクシオ クロス』のシャフトは先端を少し走るようにしてボールを上げやすくしました。また、グリップも右手部分に0.8mm間隔で溝を施したマイクロパターンと呼ばれるデザインを搭載。右手の摩擦係数を上げて力まず振ることでヘッドスピードがアップする設計を施しています」

競合他社品に負けない飛距離性能をクラブトータルで実現したと同社では自信を見せる。

トウに28.8gのタングステンを装着 上下左右のMOIをアップ

[caption id="attachment_55138" align="aligncenter" width="788"]

ゼクシオ クロスのヘッド構造図[/caption]

そして、『ゼクシオ クロス』は飛距離だけではない。今作は「ぶっ飛び×一直線」を謳うだけに直進性にも重きが置かれているが、それを実現させたのが、ソールトゥ側に装着されたスーパーウェイトと呼ばれるタングステンニッケル。重さが28.8g(#7)とかなり重い。

「左右の慣性モーメント(MOI)を大きくするためのものです。一般的にアイアンヘッドはネック側に重量がいきやすいので、『ゼクシオ クロス』には5、6、7、8番のトウ部分にウェイトを装着、ネックとトウのウェイトのバランスを整えて左右のMOIを大きくしたわけです。

トウ側に重量を入れるとトウダウンが起きて少しボールがつかまり難くなるので、そこはシャフトの先端を走らせたり、ヘッド形状などに工夫を凝らしてつかまるようにしています。

また、左右だけではなく、上下のMOIも高くしました。『ゼクシオ クロス』を構えるとヘッド後部が少し出っ張っていて少しユーティリティぽいと言われるのですが、この形状は重心深度を深くするためです。

実際、『ゼクシオ クロス』の重心深度は『ゼクシオ テン』よりも2.6㎜ほど深いのですが、そうすることでフェースと重心の乖離半径が大きくなり上下のMOIが高くなります。

その結果、上下のヘッドのブレが少なくなりボールの縦方向のバラつきを抑えられます。言い換えれば、ボールの上下の高さが安定するので距離感が合いやすいというメリットが出てくるわけです。

もう一点、特筆したいのがワイドソールです。ワイドソールというと重心を低くするというイメージがあるかもしれませんが、低くなるだけではなく重心角を大きくしてつかまりを良くする効果もあります。

このヘッド構造には色んなメリットがあるわけですが、後ろが出っ張っているとアイアンらしくないという人がいるかもしれません。

しかし、フェースは構えてもらえば分かりますが、グースが強すぎず構えやすい形状にしています。

飛び系アイアンの中には、グースネックを強くしてつかまりをカバーしているモデルもありますが、グースネックが強すぎると構えた時のボールの位置が分からなくなるという声もあります。よって、バックフェースを出っ張らせて重心角を大きくして、適度にグースをつけることで構えやすくボールがつかまるようにしたわけです」

[caption id="attachment_55139" align="aligncenter" width="788"] グースがきつ過ぎず構えやすいゼクシオ クロス[/caption]

グースがきつ過ぎず構えやすいゼクシオ クロス[/caption]

この鎌田氏のコメントでも分かる通り、かなり突き詰めて上下左右のMOIを拡大している。ただ、数値にこだわり過ぎると形状に違和感が出てしまうケースもある。

ゴルファーが構えた時にそこをどう感じるか。印象という点においても、『ゼクシオ クロス』はこだわったといえるだろう。

実際、ここまで突き詰めてボールのバラつきがどこまで抑えられるのか。同社はヒューマンテストを行った。

『ゼクシオ クロス』と競合他社の7番アイアンで目標地点(150~165ヤード)から半径10ヤード以内に収まるショットデータを取ったというが、その結果は競合他社品が47%だったのに対して『ゼクシオ クロス』は79%と圧倒的にバラつきが少なかったことが証明されたという。

そこまでの性能なら試してみたい。そこで筆者もゴルフ場で『ゼクシオ クロス』の7番アイアンを試したみた。

筆者のヘッドスピード(HS)はドライバーで43m/sほど。平均的なアマチュアのHSよりも少し速いくらいだ。7番アイアンだと普段は150ヤード前後を狙うのだが、今回は思い切って長いミドルホールのセカンドショット地点、190ヤードからグリーンを狙ってみた。

いつもならユーティリティで狙う距離だが、高い弾道を描いたボールはグリーンをとらえた。何発か打った後にグリーンの落下地点に行くと、グリーンを外したショットでもエッジから10ヤード付近にボールが落ちている。飛距離もそうだが、ボールのバラつきが少ないことを強く実感した。

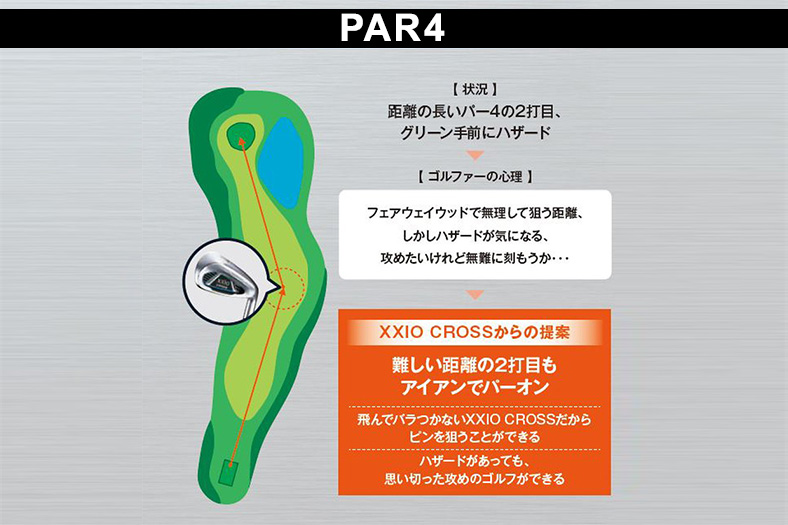

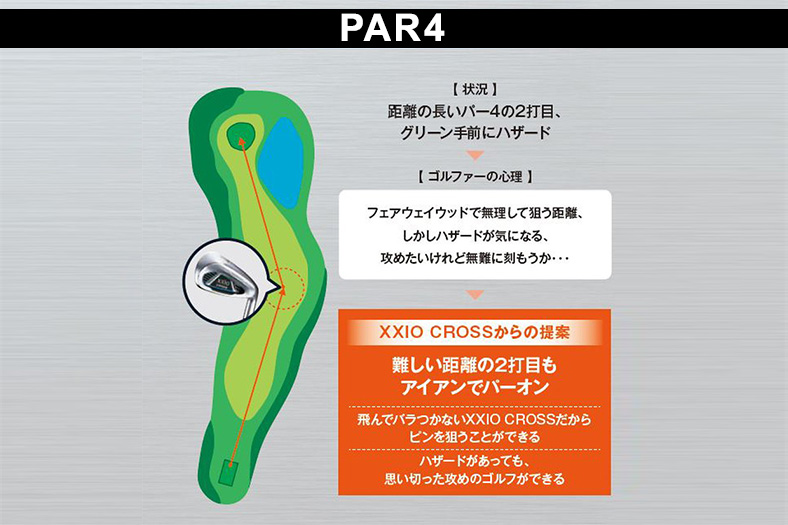

[caption id="attachment_55140" align="aligncenter" width="788"] ゼクシオ クロスを使用したコースマネージメントのイメージ[/caption]

ゼクシオ クロスを使用したコースマネージメントのイメージ[/caption]

コースマネージメントに効いてくる

筆者が体験したように、『ゼクシオ クロス』はただ単に飛ぶだけではなく、コースマネージメントをやさしくしスコアがよくなる可能性を秘めている。

まず、400ヤードを超える長いミドルホールの2打目。グリーン手前にハザードがあるようなケースでは、ゴルファー心理として「フェアウェイウッドで無理して狙う距離、しかしハザードが気になる、攻めたいけれど無難に刻もうか…」考え込んでしまうことがある。

また、長いロングホールの2打目で「左右へのミスショットは怖いけれど、3打目の距離を縮めておきたい」、長いショートホールのティーショットで「ピン手前にハザードがあり、距離が足らないとハザードに捕まる。でも、奥は怖い」といったケースはよくある。

フェアウェイウッドやユーティリティで攻めたいけど曲がるリスクがある。かと言って、短い番手で刻めば、バーディはおろかパーを取るのも厳しいかもしれない。

そこで飛んでバラつかない『ゼクシオ クロス』のような飛び系アイアンがあれば、リスクを回避しながら攻めのゴルフができるというわけだ。

その辺りはダンロップも『ゼクシオ クロス』を訴求するポイントに据えているという。

「ただ単に飛ぶというだけではなく、『あなたのコースマネージメントが変わる』という点を訴求していきます。

テーマとしては、飛んで曲がらないというよりも、飛ぶことでコースマネージメントの考え方が変わる。

このようにプレーに対するメリットを訴求した方が、クラブに対して情報感度が比較的高くない人でも『ゼクシオ クロス』に興味を持ってもらえるでしょうし、その流れでメチャクチャ飛ぶアイアンなのかと認識してもらう方が自然とも考えています」

飛び系アイアンのようにトレンド性が強く、市場が広がる過程では多種多様な層がターゲットになっていく。

その中には『ゼクシオ』を使ったことのないゴルファーも多いかもしれない。『ゼクシオ クロス』は『ゼクシオ』の飛び系アイアンということで話題にもなっているが、『ゼクシオ クロス』を入口に『ゼクシオ』へ興味を持つゴルファーが出てくるかもしれない。

いずれにしろ、『ゼクシオ クロス』は飛び系アイアンの位置づけだが、ただ単に飛ぶだけではなくアイアンとしての完成度を高いレベルに持ち上げている。飛び系アイアンという垣根を飛び越えて、新たなアイアンのカテゴリーを生み出すかもしれない。そんなポテンシャルを持ったニューモデルの誕生といえるだろう。

『ゼクシオ クロス』の価格

7本セット(#7~9、PW、AW、DW、SW)、4本セット(#7~9、PW)、単品(#5、6、AW、DW※、SW)での発売となり、メーカー希望小売価格はカーボン装着が1本2万4000円+税、スチール装着が1本1万9000円+税。

『ゼクシオ』初の飛び系アイアンと位置づけらる『ゼクシオクロス』だが、そもそもなぜ飛距離を打ち出すモデルを発売したのか。それについて鎌田氏は、「『ゼクシオ クロス』は今までのアイアンとは全くコンセプトが違うものです」

と前置きして、背景を次のように語る。

「当社がYPS(矢野経済研究所)の7番アイアンのロフト別販売構成比のデータを追っていく中で、ここ数年数字が大きく変化していることに気付きました。具体的には、7番のロフトを『27度未満」、『27~30度未満』、『30~32度未満』、そして『32度以上』の4つカテゴリーに分けています。

一番構成比が多いのが『27~30度未満』。ここに『ゼクシオ』も入っているのですが、注目したのは『27度未満』。

[caption id="attachment_55102" align="aligncenter" width="788"]

『ゼクシオ』初の飛び系アイアンと位置づけらる『ゼクシオクロス』だが、そもそもなぜ飛距離を打ち出すモデルを発売したのか。それについて鎌田氏は、「『ゼクシオ クロス』は今までのアイアンとは全くコンセプトが違うものです」

と前置きして、背景を次のように語る。

「当社がYPS(矢野経済研究所)の7番アイアンのロフト別販売構成比のデータを追っていく中で、ここ数年数字が大きく変化していることに気付きました。具体的には、7番のロフトを『27度未満」、『27~30度未満』、『30~32度未満』、そして『32度以上』の4つカテゴリーに分けています。

一番構成比が多いのが『27~30度未満』。ここに『ゼクシオ』も入っているのですが、注目したのは『27度未満』。

[caption id="attachment_55102" align="aligncenter" width="788"] ダンロップスポーツマーケティングゴルフ販売企画部二課の鎌田将太氏[/caption]

アイアンのストロングロフト化が顕著になったことで28~29度のロフトは増えているのですが、このカテゴリーが膨らんでも『27度未満』の構成比が10~15%程度と一定の割合を維持しているのです。

当初『27度未満』のカテゴリーについては、『ゼクシオ テン』でカバーできると考えていたのですが、競合他社の飛び系アイアンが台頭したことで、同じ番手の飛距離だけを見れば『ゼクシオ テン』はやや劣ってしまいます。

この市場をほったらかしにもできません。また、ゴルファーのアイアンに対する志向も安定性や距離感といった従来のニーズから、飛ばしへのプライオリティが高い人が増えています。

そこで、ここで戦える商品を『ゼクシオ』でしっかりと出していくことが重要と考え、発売したのが『ゼクシオ クロス』です」

同社の企業哲学は、「現地現物主義」である。市場性に重きを置き、ニーズに対応する。それは2000年に発売された『ゼクシオ』誕生の背景ともなる考え方。今回の『ゼクシオ クロス』は、この哲学から導き出されたといえるかもしれない。

ダンロップスポーツマーケティングゴルフ販売企画部二課の鎌田将太氏[/caption]

アイアンのストロングロフト化が顕著になったことで28~29度のロフトは増えているのですが、このカテゴリーが膨らんでも『27度未満』の構成比が10~15%程度と一定の割合を維持しているのです。

当初『27度未満』のカテゴリーについては、『ゼクシオ テン』でカバーできると考えていたのですが、競合他社の飛び系アイアンが台頭したことで、同じ番手の飛距離だけを見れば『ゼクシオ テン』はやや劣ってしまいます。

この市場をほったらかしにもできません。また、ゴルファーのアイアンに対する志向も安定性や距離感といった従来のニーズから、飛ばしへのプライオリティが高い人が増えています。

そこで、ここで戦える商品を『ゼクシオ』でしっかりと出していくことが重要と考え、発売したのが『ゼクシオ クロス』です」

同社の企業哲学は、「現地現物主義」である。市場性に重きを置き、ニーズに対応する。それは2000年に発売された『ゼクシオ』誕生の背景ともなる考え方。今回の『ゼクシオ クロス』は、この哲学から導き出されたといえるかもしれない。

ゼクシオ テンのフェース厚[/caption]

まず、『ゼクシオ クロス』の飛距離性能だが、一つはロフトを立てたこと。7番アイアンで25度に設定しているが、これは競合他社品と比べてもストロングロフトだ。開発のベンチマークになった『UD+2』よりも1度立てている。そして、『ゼクシオ』の強みであるチタンフェースを飛び系バージョンに改良している点も見逃せない。

「『ゼクシオ』アイアンで支持されている打球音、弾き感はチタンフェースならではなので、これは外せませんでした。

ただ、今回の『ゼクシオ クロス』は『ゼクシオ テン』よりもさらに0.25mm(フェース厚:2mm)薄くし反発力を高めています。薄くできたのはフェースの高さを『ゼクシオ テン』よりも低くしたことで耐久性が確保できたからですが、より踏み込んだのはアマチュアの打点。

『ゼクシオ』ユーザーを対象にした調査でトウ下部にボールが当たるケースが多いことが分かったので、ここで打った際も反発力が高まるようにトウ側とフェース下部にスリット(溝)を設けました。これはスリクソン『Z585』で採用したテクノロジーでもあります」

ゼクシオ テンのフェース厚[/caption]

まず、『ゼクシオ クロス』の飛距離性能だが、一つはロフトを立てたこと。7番アイアンで25度に設定しているが、これは競合他社品と比べてもストロングロフトだ。開発のベンチマークになった『UD+2』よりも1度立てている。そして、『ゼクシオ』の強みであるチタンフェースを飛び系バージョンに改良している点も見逃せない。

「『ゼクシオ』アイアンで支持されている打球音、弾き感はチタンフェースならではなので、これは外せませんでした。

ただ、今回の『ゼクシオ クロス』は『ゼクシオ テン』よりもさらに0.25mm(フェース厚:2mm)薄くし反発力を高めています。薄くできたのはフェースの高さを『ゼクシオ テン』よりも低くしたことで耐久性が確保できたからですが、より踏み込んだのはアマチュアの打点。

『ゼクシオ』ユーザーを対象にした調査でトウ下部にボールが当たるケースが多いことが分かったので、ここで打った際も反発力が高まるようにトウ側とフェース下部にスリット(溝)を設けました。これはスリクソン『Z585』で採用したテクノロジーでもあります」

ゼクシオ クロスのフェース厚[/caption]

ゼクシオ クロスのフェース厚[/caption]

ゼクシオ クロスのヘッド構造図[/caption]

そして、『ゼクシオ クロス』は飛距離だけではない。今作は「ぶっ飛び×一直線」を謳うだけに直進性にも重きが置かれているが、それを実現させたのが、ソールトゥ側に装着されたスーパーウェイトと呼ばれるタングステンニッケル。重さが28.8g(#7)とかなり重い。

「左右の慣性モーメント(MOI)を大きくするためのものです。一般的にアイアンヘッドはネック側に重量がいきやすいので、『ゼクシオ クロス』には5、6、7、8番のトウ部分にウェイトを装着、ネックとトウのウェイトのバランスを整えて左右のMOIを大きくしたわけです。

トウ側に重量を入れるとトウダウンが起きて少しボールがつかまり難くなるので、そこはシャフトの先端を走らせたり、ヘッド形状などに工夫を凝らしてつかまるようにしています。

また、左右だけではなく、上下のMOIも高くしました。『ゼクシオ クロス』を構えるとヘッド後部が少し出っ張っていて少しユーティリティぽいと言われるのですが、この形状は重心深度を深くするためです。

実際、『ゼクシオ クロス』の重心深度は『ゼクシオ テン』よりも2.6㎜ほど深いのですが、そうすることでフェースと重心の乖離半径が大きくなり上下のMOIが高くなります。

その結果、上下のヘッドのブレが少なくなりボールの縦方向のバラつきを抑えられます。言い換えれば、ボールの上下の高さが安定するので距離感が合いやすいというメリットが出てくるわけです。

もう一点、特筆したいのがワイドソールです。ワイドソールというと重心を低くするというイメージがあるかもしれませんが、低くなるだけではなく重心角を大きくしてつかまりを良くする効果もあります。

このヘッド構造には色んなメリットがあるわけですが、後ろが出っ張っているとアイアンらしくないという人がいるかもしれません。

しかし、フェースは構えてもらえば分かりますが、グースが強すぎず構えやすい形状にしています。

飛び系アイアンの中には、グースネックを強くしてつかまりをカバーしているモデルもありますが、グースネックが強すぎると構えた時のボールの位置が分からなくなるという声もあります。よって、バックフェースを出っ張らせて重心角を大きくして、適度にグースをつけることで構えやすくボールがつかまるようにしたわけです」

ゼクシオ クロスのヘッド構造図[/caption]

そして、『ゼクシオ クロス』は飛距離だけではない。今作は「ぶっ飛び×一直線」を謳うだけに直進性にも重きが置かれているが、それを実現させたのが、ソールトゥ側に装着されたスーパーウェイトと呼ばれるタングステンニッケル。重さが28.8g(#7)とかなり重い。

「左右の慣性モーメント(MOI)を大きくするためのものです。一般的にアイアンヘッドはネック側に重量がいきやすいので、『ゼクシオ クロス』には5、6、7、8番のトウ部分にウェイトを装着、ネックとトウのウェイトのバランスを整えて左右のMOIを大きくしたわけです。

トウ側に重量を入れるとトウダウンが起きて少しボールがつかまり難くなるので、そこはシャフトの先端を走らせたり、ヘッド形状などに工夫を凝らしてつかまるようにしています。

また、左右だけではなく、上下のMOIも高くしました。『ゼクシオ クロス』を構えるとヘッド後部が少し出っ張っていて少しユーティリティぽいと言われるのですが、この形状は重心深度を深くするためです。

実際、『ゼクシオ クロス』の重心深度は『ゼクシオ テン』よりも2.6㎜ほど深いのですが、そうすることでフェースと重心の乖離半径が大きくなり上下のMOIが高くなります。

その結果、上下のヘッドのブレが少なくなりボールの縦方向のバラつきを抑えられます。言い換えれば、ボールの上下の高さが安定するので距離感が合いやすいというメリットが出てくるわけです。

もう一点、特筆したいのがワイドソールです。ワイドソールというと重心を低くするというイメージがあるかもしれませんが、低くなるだけではなく重心角を大きくしてつかまりを良くする効果もあります。

このヘッド構造には色んなメリットがあるわけですが、後ろが出っ張っているとアイアンらしくないという人がいるかもしれません。

しかし、フェースは構えてもらえば分かりますが、グースが強すぎず構えやすい形状にしています。

飛び系アイアンの中には、グースネックを強くしてつかまりをカバーしているモデルもありますが、グースネックが強すぎると構えた時のボールの位置が分からなくなるという声もあります。よって、バックフェースを出っ張らせて重心角を大きくして、適度にグースをつけることで構えやすくボールがつかまるようにしたわけです」

グースがきつ過ぎず構えやすいゼクシオ クロス[/caption]

グースがきつ過ぎず構えやすいゼクシオ クロス[/caption]

ゼクシオ クロスを使用したコースマネージメントのイメージ[/caption]

ゼクシオ クロスを使用したコースマネージメントのイメージ[/caption]