3月中旬に開催されたジャパンゴルフフェアで、R&Aの用具規則責任者であるスティーブ・オットー教授による『R&A用具規則ウェビナー』が行われた。

3つの用具基準変更案、長さ、ボール測定方法、スプリング効果

毎年恒例のセミナーだが、今回は特に注目を集めた。飛距離を抑制するための「3つのお願い」が提案されたからだ。具体的には、

「ディスタンス・インサイト・プロジェクトの進捗」

「2010年より前のクラブ(旧溝規則準拠)の2024年以降のステータス」

「用具審査提出過程と利害関係者との関わり」

というもので、特に一番目については、

「R&AとUSGAは飛距離制限に関する現行の用具テスト過程とプロトコル、基準の実効性について取り組んでいます。その結果、我々は3つの用具基準変更案について、用具製造業者からのコメントを求めています」

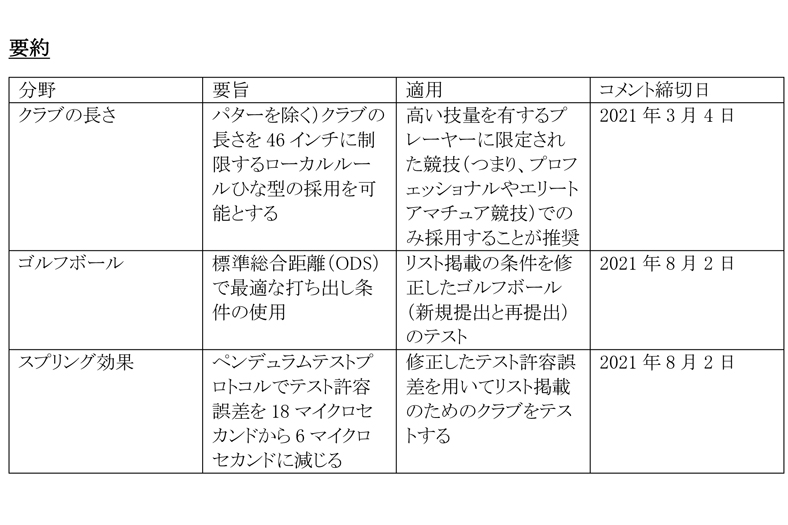

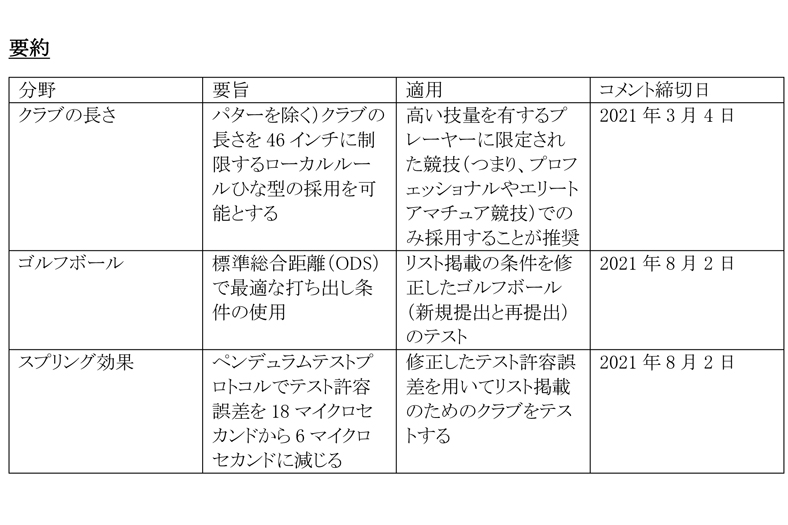

として、次の3つの案件についてメーカーへのアンケートを行っている。

①クラブの長さ―ローカルルールひな型(MLR)によって46インチに減じることができる(パターを除く)

②ゴルフボールのテスト方法の更新

③テスト許容誤差の変更―特性時間(CT)

背景には、飛距離アップによりゴルフ場は改造を迫られ、これが環境問題に直結する。また、ゴルフ場経営の問題や、一部のロングヒッターがゴルフゲームを支配することを抑制し、技量と用具進歩のバランスを保つためだとオットー教授は説明している。

特に①の長さ規制に関しては、道具による飛距離減を目指す変更案で、ゼネラル規則ではなく、各競技の委員会が選択できるローカル規則でとしている。そこでまず、「3つのお願い」の起点となった「ディスタンス・インサイト」について解説しよう。

用具基準変更案の起点となった「ディスタンス・インサイト」

「ディスタンス・インサイト・プロジェクト」は、R&AとUSGAが2018年5月から取り組んできた調査で、

「ゴルフの100年に及ぶ歴史」(競技でのコース長・伸長、ゴルフ参加率、用具の進化)

「プレイング・リサーチ」(スコア、技術、トレーニング、プレーペース、ラウンドフィー)

「用具」(クラブのロフトの変化、クラブスピードの変化、打ち出し条件、用具ルールの変更等)

「ゴルフ場を取り巻く環境」

などを、ゴルフ関係者約6万5000人(プロ、アマチュア、ノンゴルファー、メディア、ゴルフ場オーナーなど115か国)に調査した広範なもの。「プレー規則」など様々な要素を盛り込んで、飛距離増加を研究している。

そこから得た結論は、

■多くのゴルフコースに固有の戦略的な挑戦は、特に最も距離の長いティーからプレーするゴルファーの飛距離の増加に対応するためのコース全長が十分ではない(あるいはコースの全長を十分に伸ばすことができない)場合には、損なわれる恐れがある。

■ゴルフコースがより長くなりつつある全体的な傾向には、最終的にすべてのレベルのゴルファーと、このゲーム全体に影響する独自の悪影響がある。

いずれも難解な表現だが、簡単に言えば、飛距離が伸びればゴルフ場は改造して距離を伸ばさなければならず、それができないコースは運営が難しくなる。また、全体的にコースが長くなれば、飛ばないゴルファーが迷惑する。その結果「ゴルフの未来」に弊害が生じるという考え。

そこでR&Aは、飛距離減を目的とした

①クラブ長を46インチに制限する変更案(ローカル規則、パターを除く)

②ボールのテスト方法の更新(初期打ち出し条件)、

③CT値許容範囲239μs±18μs → 239μs±6μs

の変更案に対するアンケートをメーカーに実施。それに基づいてセミナーでは、3つの変更案について、オットー教授から説明があった。

すべてのゴルファーの飛距離を減少する提案ではない

オットー教授のWEBセミナーは約50分間で、3つのテーマのうち「ディスタンス・インサイト・プロジェクトの進捗」に多くの時間を費やし、その中心が3つの用具基準変更案だった。同氏はセミナー中、「技量と技術のバランス」という言葉を繰り返し、今回の変更案の前提として、

「一部のロングヒッターによってゴルフゲームが支配されることを懸念している」

と強調。さらに、

「ある特定のスキル、特定のパワーがゴルフのゲームの中で支配的なポジションを持ってはならないと考えています。バランスの取れた形で、すべてのレベルのゴルファーが楽しめることが大事」

これを前提としてパターを除くクラブ長の制限変更案について、

「ゴルフのあらゆるレベルの飛距離を、大幅に減らすための全体的な仕様修正は検討しないだろう」

と前置きして、次のように提案している。

①クラブ長を46インチに制限する変更案(ローカル規則、パターを除く)

これに関しては、高い技量をもつプレーヤーに限定された競技(プロフェッショナルやエリートアマチュア競技)でのみ採用することが推奨され、各大会の主催者や競技委員会が採用を決定できるとしている。

そして、②ゴルフボールのテスト方法の更新については、

現在のボール速度の規格は、メカニカルゴルファーにより、キャリブレーションドライバーを用いてクラブヘッドスピード120mph(約53・65m/s)でボールを打ち、キャリブレーションボールは10度の角度で打ち出されて毎秒42回転するという規格だが、今後は打ち出し角7・5~15度の間、バックスピン量は2200~3000rpmの間で定められる。この数値が制限値の317ヤード+現在のテスト許容誤差3ヤードに対して、そのボールの適合性を決める変更案だ。

最後がロフト角35度未満のクラブのスプリング効果についての③テスト許容誤差の変更―特性時間(CT)である。

提案内容は先述の通り、CT値の許容範囲を239μs±18μs → 239μs±6μsに狭めるもの。

R&Aは、測定の再現性、反復性を確保するために「許容誤差」を設けており、同時にテスト方法の明確性を継続的に改善するとした上で、「ペンデュラムテスト技術解説書」(2003年11月発行)に詳述されるゲージR&R分析(反復性と制限性)では、ペンデュラムテストにおける実際のテスト許容誤差は6μsだったとし、先の提案をしたという。

ただし、この提案の一部として、インパクトエリア外の特性時間(CT)の制限の廃止が検討されることになるという。

これら3つの提案に対して、R&Aはメーカー各社にコメントを求めており、①については3月4日にコメントを締め切った。②と③については、8月2日をコメントの締め切り日に設定している。

飛ばないボール、飛ばないクラブ、そして価格にも影響!?

ここで業界の反応を聞いてみよう。藤倉コンポジットの渡辺貴史部長は「長さ制限」に対して、

「現状、社内で議論にまで及んでいません。特に影響はないと思いますね」

という考えだ。一方で、クレイジーシャフトを展開するニューアート・スポーツの石井昭浩氏は、自社製品の販売傾向を含めて次のように語っている。

「物理的に軽くて長い方が遠心力は働くので、ボールは飛びます。計測方法によりますが、46インチ以下だと、当社が展開する製品でメリットが出せない懸念があるかもしれません。当社では50g台の『ロイヤルデコレーション』『EVO』をはじめ、40g台の『ARROW』が該当しますが、これらでシャフト販売の4割を占める。

いずれも46インチでの組立てを推奨していますが、46インチ以上で使用するゴルファーもいます」

また、静観の立場をとるのが日本シャフトの栗原一郎主任。

「当社では45・5~46インチがボリュームゾーンと考えており、その中でのパフォーマンスを見ているので、現状は静観状態です。規制により、アマチュアゴルファーの心の影響が心配です。溝規制の時もそうでしたが、アマチュア間で『いじり』が発生し、長尺使用者が悪いことをしているような気持になってしまう。用具の規制ばかりするのではなく、ハザードを効果的に配置するなど、やり方はいくらでもあると思います」

また、今回の「3つの提案」は連動していると見るのがミズノの田中晶三課長だ。

「46インチ規制に対しては、当社が推奨するフィッティング販売で、ゴルファーの体形(特に身長)にライ角を合わせることもポイントなので、規制されると難しい局面が出るでしょう。また、ボール測定法の変更は、単純に飛ばなくなると思いますね。CT値の許容範囲を狭める件は、測定器自体の固有差、製品自体の個体差、そして計測する人によって数値は異なります。その意味で『±6μs』は厳しいかもしれません」

同社は自ら「測定器固有の測定誤差」「製品による誤差」「人的要因による誤差」を調査・データ化して、R&Aに回答する方針だ。同氏がつづける。

「今後、ルール変更がアマチュアにまで適用されるなら、求められる製造精度が飛躍的に高まり、商品価格が1割ほど上がるかもしれない。すると『飛ばないギアで高価格』となりかねません」

コロナ禍で製造現場の混乱もある。どのような結論に至るかは不明だが、R&Aの「ゴルフ愛」が用品市場に混乱を与えないことを願うばかり。