建設ラッシュに沸いたバブル期のゴルフ場は、なんといっても豪華絢爛なクラブハウスが特徴だ。内装の壁材には大理石をふんだんに使い、宮殿風のスロープ階段と天井が高い吹き抜け構造。見上げれば豪華なシャンデリアが光り輝き、オーダー家具で統一された装飾は、まるで西洋のお城を思わせた。

コンペルームも大小様々だ。200名も収容できる大コンペルームから、3~5組程度でパーティや表彰式が行える部屋。高級料亭風の個室や迎賓館のような洋風個室に運転手の控室、秘書の書斎まであった。

従業員向けの社員寮や託児所を完備するところも珍しくなかった。託児所はキャディの雇用促進が目的だったが、「働き方改革」という言葉もなかったあの時代、ゴルフ場業界の従業員待遇は手厚かった。

往時のゴルフ場には、時代の最先端が取り揃えられていた。今でこそ、街中の温浴施設の洗い場は個々にパーテーションで仕切られているが、ゴルフ場の浴場は当時からそうだった。蛇口も特注品で、湯水のように金を使い細部にこだわった。

筆者が新卒で入ったSTTグループの高級コース・冨岡カントリークラブ(現PGM富岡カントリークラブ サウスコース、群馬)や、ヤシロカントリークラブ(兵庫)は、クラブハウスの建設費だけで約70億円もの巨費を投じていた。

更地に億単位のコスト

日本経済の黄金期に建設されたこれらのクラブハウスは今、維持管理費が高額なことから「負の遺産」となっているケースが多い。しかし筆者は、黄金期のレガシーとして未来に引き継ぐべきだと思っている。高額な会員権が売れた時代だからこそ、豪華なクラブハウスもソロバン勘定が合ったわけだが、今日の環境下では到底、これほどのものは造れない。

館内容積が大きいクラブハウスは電気を食う。2000年3月から2016年4月まで、電力の自由化が段階的に進み、相次ぐ第二電力への切り替えで大幅なコスト削減ができたものの、コロナ過を挟みロシア・ウクライナ戦争や中東の不安定な動きが重なりエネルギー問題は頭が痛い。多くのゴルフ場は電力料金の軽減策として、電力の形態を分割して元に戻す見直しや、場所ごとに節電ができるようにセントラル空調を廃止したり、デマンド管理やLED化への切り替えなど、経費削減のための投資を行っている。

しかし、これらの投資は客単価アップに繋がらない「修繕投資」であるため、もどかしさを感じるゴルフ場は多いはずだ。加えて、クラブハウスの耐用年数は50年ほどとされ、70年代の開場ラッシュにできたところは補修か建て直しの決断に迫られている。実は、大規模施設は更地にするにも億単位の費用がかかるため、どの道大金が必要なことに変わりはない。

そこで筆者は、急場凌ぎの復旧修繕を重ねるのではなく、クラブハウスの雰囲気やデザイン性を融合したトーンで修繕を行い、現代にマッチする機能を持たせて需要を創造する「プチリノベーション」が有効だと考えている。

繰り返すが、狂乱のバブル時代でしかできなかった「文化遺産」は、個々のゴルフ場の特徴としてビジネス的な強みを発揮できる。重荷から武器へ! 発想次第でクラブハウスは、有効なコンテンツに変身する。

クラブハウスの新しい価値

[caption id="attachment_87031" align="aligncenter" width="788"]

コンペRoom_before[/caption]

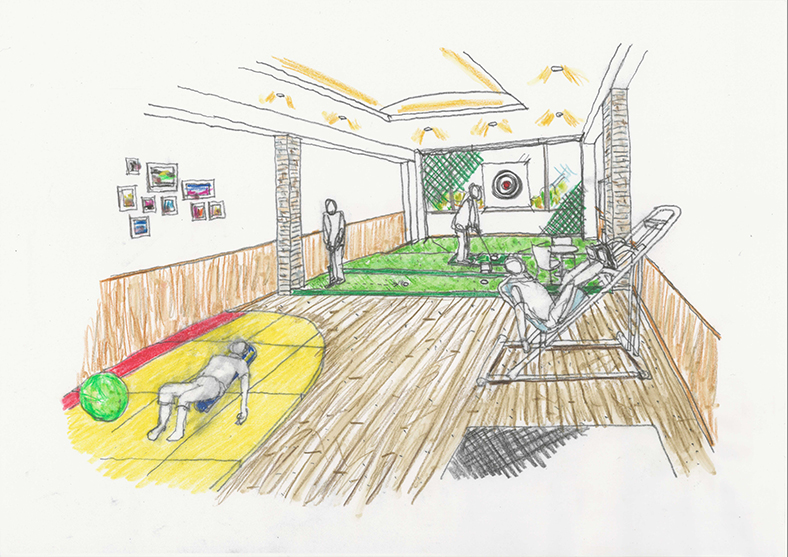

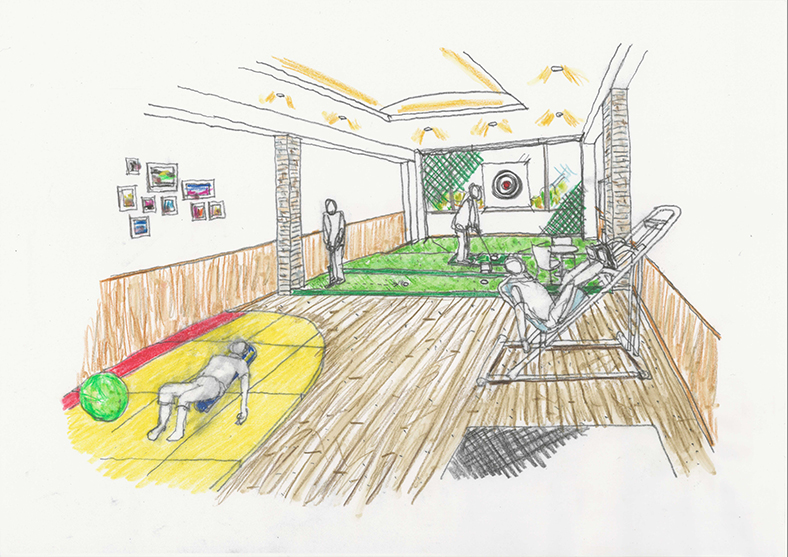

筆者は、建築業界誌「商店建築」(2017年12月号)のインタビューを受けたことがある。お題は「変化するゴルフ場のニーズ いまクラブハウスに求められるコンテンツとは?」であった。見開き2頁で掲載された筆者のコメントは、贅を尽くしたコンペルームの惨状を憂うもので、今や物置部屋となってホコリ臭く、不要な備品が放置されている。ツワモノどもが夢のあと……。その惨状を救う策として、以下のコンペルームの活用術を取材で話した。

1)エアポートラウンジのようにWi‐Fi無線LANや電源を自由に使え、仕事や読書ができるスペースとして活用する。

2)雨天でもTee Off前に打感を確かめる練習ができるよう「インドアのシミュレーター(スクリーンゴルフ設備)ルーム」として活用する。

3)ウォーミングアップやクールダウンの場所として、ストレッチスペースにジム機材などを設置する。

[caption id="attachment_87032" align="aligncenter" width="788"]

コンペRoom_after[/caption]

ほかにも沢山の活用術があるはずだ。オーソドックスなところで言えば「会員専用」の差別化されたラグジュアリーなラウンジ(コンシェルジュ付)や、多目的なレンタルスペース(時間貸し・シェアリング)も需要があるかもしれない。

いずれにせよ、コロナ禍でゴルフ界に特需が生まれ、リモートワークの普及からクラブハウス内にワーキングスペースを設けるゴルフ場も現れた。コロナ前からこのような環境整備の必要性を主張してきた筆者にすれば、コロナの有無に関わらず必然性を伴う発想だと手応えを感じている。それだけに、コロナ特需の一過性で終わらせず、定着させる努力が不可欠だ。

周知のことではあるが、来場者のゴルフ場での「行動」を時系列で並べてみよう。

1)ゴルフ場へ到着

2)ロッカーで着替える

3)練習場でウォーミングアップ

4)前半9ホールをラウンド

5)昼食と共にビールで喉を潤す

6)後半の9ホールをラウンド

7)カラスの行水が如く入浴

8)着替えて渋滞を気にしながら逃げるように帰路へ

1)→8)の流れを見ると、クラブハウスで〝くつろぐ〟場面がないことに気づかされる。

多様性を軸に考える

クラブハウスは本来、メンバー同士の交流を深めたり、いわゆる「19番ホール」として、仲間と酒を酌み交わし、ゴルフ談義に華を咲かせる場所であった。むろん、飲酒運転に鈍感だったバブル時代と、幾多の悲劇を経て飲酒運転厳禁に至った現代を、同列に論じることはできないだろう。

だが、現代のゴルファーはあまりにも慌ただしく、①→⑧をこなすのみ。ゴルフ場のコースレイアウトには興味があっても、クラブハウスは成金趣味の残滓として嘲笑されているのが現状だ。しかし、そうではない。クラブハウス内のコンテンツを充実し、仕掛ければ、多様な魅力を創出できるはず。

例えば、各種スポーツ観戦をパブリックビューイングでメンバーや家族、ゲストを招いて盛り上がる。一人でふらっと訪れて、午前中はリモート会議や溜まった書類をPCで処理し、食後はドライビングレンジで爽快感を味わいながら練習する。気分が乗れば3ホールから9ホールをサクッとまわる。

クラブハウスに仕事やアクティビティの要素を入れればゴルフ場で過ごす時間が多様性を帯びる。多様性を「軸」に考えれば、クラブハウスも大事な武器になってくるのだ。

メンバーが自由な使い方を楽しみ、メンバーベネフィットが高まれば、価値が希薄な「メンバー制ゴルフ場」の意義を、再構できると筆者は考えている。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

コンペRoom_before[/caption]

筆者は、建築業界誌「商店建築」(2017年12月号)のインタビューを受けたことがある。お題は「変化するゴルフ場のニーズ いまクラブハウスに求められるコンテンツとは?」であった。見開き2頁で掲載された筆者のコメントは、贅を尽くしたコンペルームの惨状を憂うもので、今や物置部屋となってホコリ臭く、不要な備品が放置されている。ツワモノどもが夢のあと……。その惨状を救う策として、以下のコンペルームの活用術を取材で話した。

1)エアポートラウンジのようにWi‐Fi無線LANや電源を自由に使え、仕事や読書ができるスペースとして活用する。

2)雨天でもTee Off前に打感を確かめる練習ができるよう「インドアのシミュレーター(スクリーンゴルフ設備)ルーム」として活用する。

3)ウォーミングアップやクールダウンの場所として、ストレッチスペースにジム機材などを設置する。

[caption id="attachment_87032" align="aligncenter" width="788"]

コンペRoom_before[/caption]

筆者は、建築業界誌「商店建築」(2017年12月号)のインタビューを受けたことがある。お題は「変化するゴルフ場のニーズ いまクラブハウスに求められるコンテンツとは?」であった。見開き2頁で掲載された筆者のコメントは、贅を尽くしたコンペルームの惨状を憂うもので、今や物置部屋となってホコリ臭く、不要な備品が放置されている。ツワモノどもが夢のあと……。その惨状を救う策として、以下のコンペルームの活用術を取材で話した。

1)エアポートラウンジのようにWi‐Fi無線LANや電源を自由に使え、仕事や読書ができるスペースとして活用する。

2)雨天でもTee Off前に打感を確かめる練習ができるよう「インドアのシミュレーター(スクリーンゴルフ設備)ルーム」として活用する。

3)ウォーミングアップやクールダウンの場所として、ストレッチスペースにジム機材などを設置する。

[caption id="attachment_87032" align="aligncenter" width="788"] コンペRoom_after[/caption]

ほかにも沢山の活用術があるはずだ。オーソドックスなところで言えば「会員専用」の差別化されたラグジュアリーなラウンジ(コンシェルジュ付)や、多目的なレンタルスペース(時間貸し・シェアリング)も需要があるかもしれない。

いずれにせよ、コロナ禍でゴルフ界に特需が生まれ、リモートワークの普及からクラブハウス内にワーキングスペースを設けるゴルフ場も現れた。コロナ前からこのような環境整備の必要性を主張してきた筆者にすれば、コロナの有無に関わらず必然性を伴う発想だと手応えを感じている。それだけに、コロナ特需の一過性で終わらせず、定着させる努力が不可欠だ。

周知のことではあるが、来場者のゴルフ場での「行動」を時系列で並べてみよう。

1)ゴルフ場へ到着

2)ロッカーで着替える

3)練習場でウォーミングアップ

4)前半9ホールをラウンド

5)昼食と共にビールで喉を潤す

6)後半の9ホールをラウンド

7)カラスの行水が如く入浴

8)着替えて渋滞を気にしながら逃げるように帰路へ

1)→8)の流れを見ると、クラブハウスで〝くつろぐ〟場面がないことに気づかされる。

コンペRoom_after[/caption]

ほかにも沢山の活用術があるはずだ。オーソドックスなところで言えば「会員専用」の差別化されたラグジュアリーなラウンジ(コンシェルジュ付)や、多目的なレンタルスペース(時間貸し・シェアリング)も需要があるかもしれない。

いずれにせよ、コロナ禍でゴルフ界に特需が生まれ、リモートワークの普及からクラブハウス内にワーキングスペースを設けるゴルフ場も現れた。コロナ前からこのような環境整備の必要性を主張してきた筆者にすれば、コロナの有無に関わらず必然性を伴う発想だと手応えを感じている。それだけに、コロナ特需の一過性で終わらせず、定着させる努力が不可欠だ。

周知のことではあるが、来場者のゴルフ場での「行動」を時系列で並べてみよう。

1)ゴルフ場へ到着

2)ロッカーで着替える

3)練習場でウォーミングアップ

4)前半9ホールをラウンド

5)昼食と共にビールで喉を潤す

6)後半の9ホールをラウンド

7)カラスの行水が如く入浴

8)着替えて渋滞を気にしながら逃げるように帰路へ

1)→8)の流れを見ると、クラブハウスで〝くつろぐ〟場面がないことに気づかされる。