大学とゴルフ産業の連携協定から9年

「大学体育のゴルフ授業の充実を目指した産学連携協定」(2016年6月27日,図1)からまもなく丸9年を迎える。この産学連携協定で交わされた大学への支援内容は「ゴルフクラブ無償提供」、「ゴルフ場の大学教育利用促進」、「教本や指導者マニュアルなどの共同開発」、「大学ゴルフ授業の教育研究支援」など、であった。

この間、日本ゴルフ用品協会加盟メーカー各社からは150大学に対し5976本ものゴルフクラブが無償提供されている(2025年4月現在)。また、2017年以降、キャロウェイゴルフは独自に100を超えるセットクラブの無償提供をしている。大学において教養科目とりわけ体育科目の予算は多くはないため、真新しい最新のテクノロジーが駆使されたゴルフクラブを使用できる授業はどこの大学でも人気が高い。特に、予算削減で苦しんでいる国公立大学においては、用具を無償提供頂くことでゴルフ授業の復活や新設が近年相次いでいる。

[caption id="attachment_87527" align="aligncenter" width="788"]

図1.GMAC 馬場委員長、大体連 安西会長、スポーツ庁 鈴木長官、PGA 倉本会長(引用元:公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイトより)[/caption]

教本や指導者マニュアルなどの共同開発においては、日本プロゴルフ協会からの支援を受けた。具体的には、大学教員との意見交換会を経て「PGAカレッジゴルフテキスト」(2017年)、「大学ゴルフ授業カリキュラム・指導マニュアル」(2019年第3版)、「大学ゴルフ授業副教材」(2017)を作成している。

ゴルフ場の大学教育利用促進については、2015年8月にイーグルレイクゴルフクラブ(千葉県)において第1回Gちゃれ(大学生のためのゴルフ場体験企画)を開催以降、2025年4月現在「第181回Gちゃれ」までが開催されている。累計2808名もの学生がGちゃれを介してコースデビューしたが、これだけの学生がコースデビューできた背景には、日本ゴルフ場経営者協会の多大なる支援がある。

ゴルフ場が変わらなければ何も変わらない

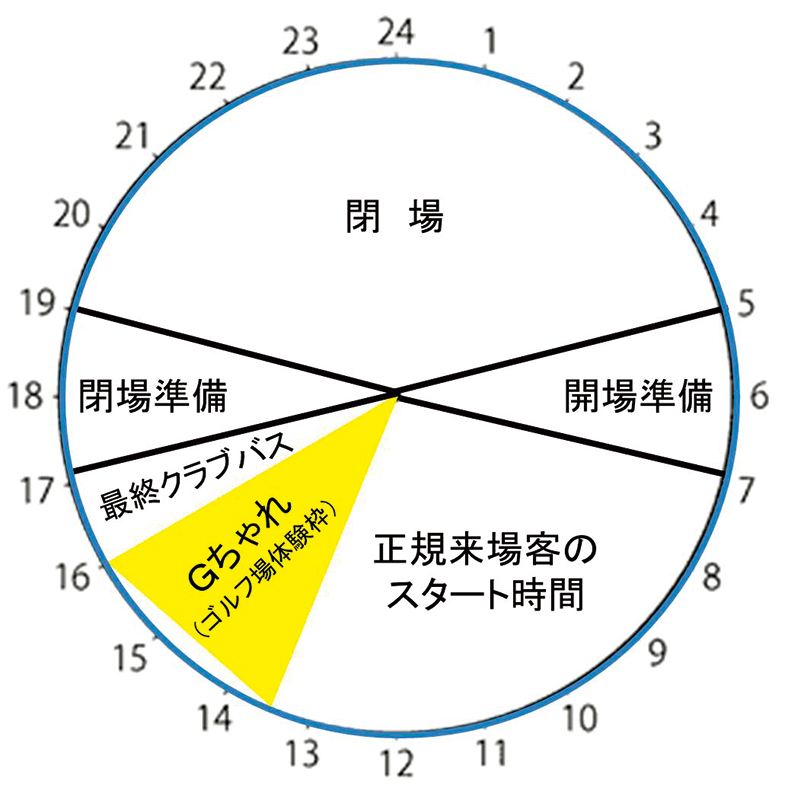

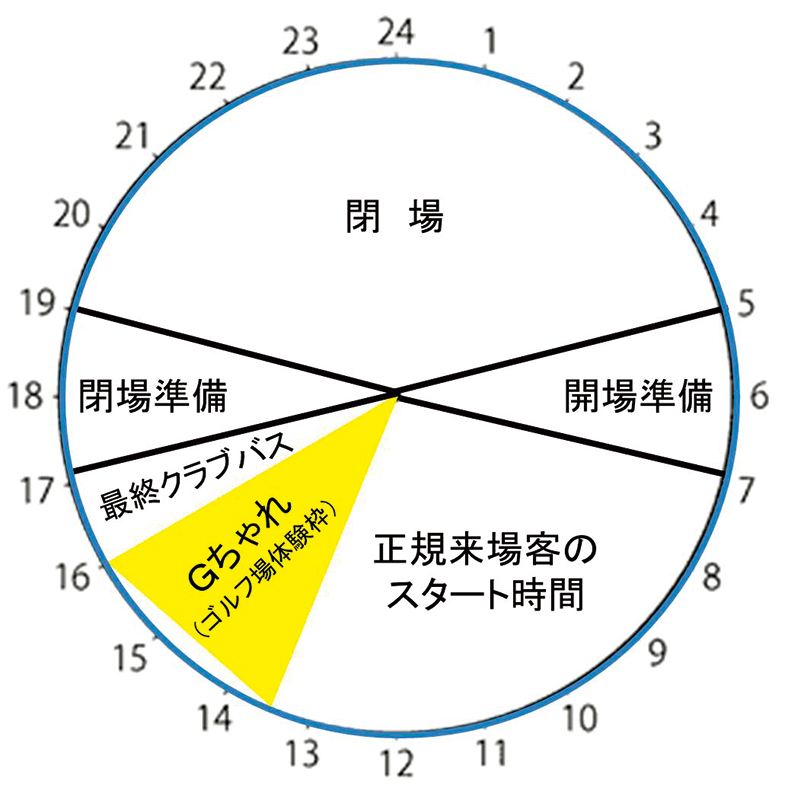

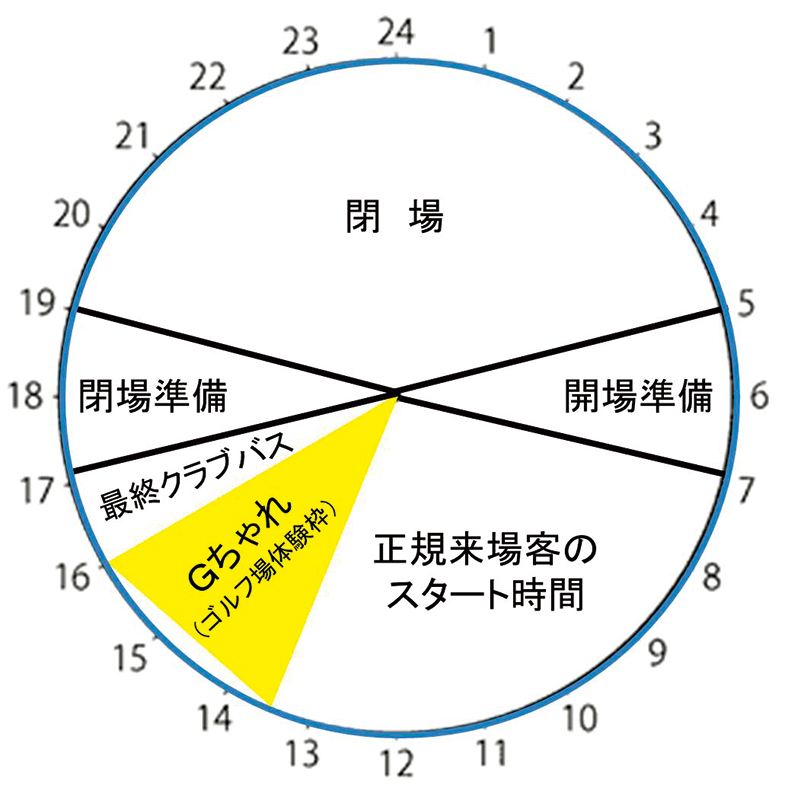

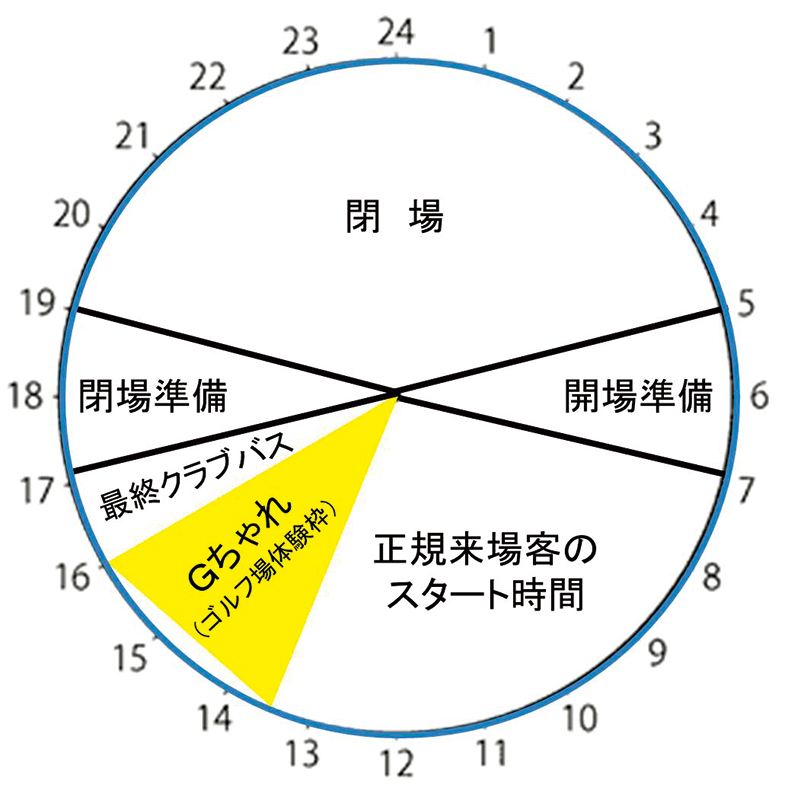

2015年に始まった「Gちゃれ」は正規予約客最終組のスタート後、未経験の大学生が3-4ホール程度のコース体験をする企画である。初心者にとってはこの程度のホール数でも充分満足できる(図2)。

一見、ゴルフ場の隙間時間を上手く活用した企画のように見えるが、現場従業員においてはその分仕事が増えているし、後片付けの開始時間も遅くなっている。学生にはこうした状況を説明し、感謝と御礼の気持ちを前面に出してゴルフ場を楽しむようにと、丁寧に指導してきた。

[caption id="attachment_87526" align="aligncenter" width="788"]

図2.ゴルフ場の1日とGちゃれの開催(作図:北 徹朗)[/caption]

だが、コロナ期以降、ゴルフ場が賑わいを取り戻したことで、現場は学生を受け入れるゆとりがなくなっているのではないか、と感じる場面がある。また、他大学の教員からもそういった主旨の報告を受けてきた。

本稿では、過去10年間の初心者向け企画(Gちゃれ)主催者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題を述べさせて頂く。

大学生のコースデビュープログラム運営経験者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題

課題1):費用の問題

・未経験またはビギナーがゴルフにかけられるのは最大3000円程度と多くの学生が回答。

・しかし、この金額では、ゴルフ場にとって3ホール程度であっても利益にならない。

課題2):交通の問題

・都心から離れた地域のゴルフ場とのマッチングを推奨したいところだが、大学や住居から近いゴルフ場の方が圧倒的に人気が高い。

・一例として、東京都内の大学生に「多摩地域や八王子のゴルフ場」と「千葉県のゴルフ場」での開催を同時募集した際、集客割合は9:1程度となる。

・近隣のゴルフ場と上手くマッチングできるか、快く受け入れるゴルフ場が近くにあるか、は重要である。

課題3):指導者(先導者)の問題

・初心者グループのため「次は誰が打つのか」、「どちらへ進むのか」といった指示や、状況に応じた臨機応変な対応など、先導できる経験者(指導者)が各カートに1人は必要。この人材確保が難しい。

・例えば、学生20名参加の場合5名が必要だが、彼らへの謝金が無いのも課題(教員の熱意のみ)。

課題4):ゴルフ場の現場で働く人の理解の問題

・企画を受け入れてくれる経営者と現場のゴルフ場従業員に温度差が見られる場合がある。

・例えば、「ビギナーや若者が来ている」と言うだけで、現場が“上から目線”の変な雰囲気になることがある。

・「ゴルマジ!」が停滞・縮小しているのもこの理由が大きいように感じる。

・一般来場客の理解も必要である。

課題5):保険の問題

・正課外の任意活動に学生を誘うにあたり、万が一の事故等を懸念し、教員に大きな心理的負担が生じている。

・各イベントごとに任意保険に加入するなどの対応をしているが、学生の背中を押す教員のプレッシャーを如何に軽減し、ゴルフ場に送り出してもらいやすい環境を整えるかが課題。

・例えば、「スポーツ庁」が後援・協力したり、「自治体」や「法人格を有する非営利団体」が主導するなど、ビジネス色を抑え、教育課程の流れで学生を送り出しやすい企画にできないか。

課題6):Gちゃれ後の接続プログラムがない

・指導者が付く体験企画(Gちゃれ)後に、個別にゴルフ場にチャレンジできるような手軽なパッケージがない。

・例えば、朝日コーポレーショングループのゴルフ場が提供している「ピクニックゴルフ」のような、初心者やファミリーでもゴルフ場を手軽に楽しめるプログラムが必要。

まずは初心者を受け入れる雰囲気や気運を高める活動から始めてはどうか

日本のゴルフ場は約9割がメンバーコースとされている。そのため、多くのゴルフ場は簡単にプレースタイルを変えられないかもしれない。だが、「雪マジ」は大学生なら誰でも知っているのに「ゴルマジ!」が広がらないのはゴルフ場が変われないからであると思う。もちろん、すべてのゴルフ場が柔軟なプレースタイルに対応できるとは考え難いが、可能なゴルフ場には、是非、多様なプレースタイルや、それを望むプレー者層(初心者や若者)の受け入れ態勢を整えて欲しい。

例えば、ゴルフの業界団体等で「大学ゴルフ授業推進宣言」のような宣言文を作成しゴルフ場経営者に署名してもらうのはどうか。すなわち、ゴルフ場経営者が「自社は大学生を受け入れられる状況ではないが主旨には賛同する」姿勢を示す、と言うことである。こうした小さな積み重ねが、メンバー以外の客やゴルフ場に殆ど来ないプレーの頻度の少ない人にも関心を寄せるきっかけになるのではないか。

1)北 徹朗(2025)大学におけるゴルフ振興の取り組み-ゴルフ場と地方および企業との連携強化に関する提案-、自由民主党ゴルフ振興議員連盟総会での発表資料(2025年4月22日、於:自民党本部)

2)公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイト:https://2020.daitairen.or.jp/dtr2020/?p=14419(2025年4月19日確認)

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

図1.GMAC 馬場委員長、大体連 安西会長、スポーツ庁 鈴木長官、PGA 倉本会長(引用元:公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイトより)[/caption]

教本や指導者マニュアルなどの共同開発においては、日本プロゴルフ協会からの支援を受けた。具体的には、大学教員との意見交換会を経て「PGAカレッジゴルフテキスト」(2017年)、「大学ゴルフ授業カリキュラム・指導マニュアル」(2019年第3版)、「大学ゴルフ授業副教材」(2017)を作成している。

ゴルフ場の大学教育利用促進については、2015年8月にイーグルレイクゴルフクラブ(千葉県)において第1回Gちゃれ(大学生のためのゴルフ場体験企画)を開催以降、2025年4月現在「第181回Gちゃれ」までが開催されている。累計2808名もの学生がGちゃれを介してコースデビューしたが、これだけの学生がコースデビューできた背景には、日本ゴルフ場経営者協会の多大なる支援がある。

図1.GMAC 馬場委員長、大体連 安西会長、スポーツ庁 鈴木長官、PGA 倉本会長(引用元:公益社団法人全国大学体育連合ウェブサイトより)[/caption]

教本や指導者マニュアルなどの共同開発においては、日本プロゴルフ協会からの支援を受けた。具体的には、大学教員との意見交換会を経て「PGAカレッジゴルフテキスト」(2017年)、「大学ゴルフ授業カリキュラム・指導マニュアル」(2019年第3版)、「大学ゴルフ授業副教材」(2017)を作成している。

ゴルフ場の大学教育利用促進については、2015年8月にイーグルレイクゴルフクラブ(千葉県)において第1回Gちゃれ(大学生のためのゴルフ場体験企画)を開催以降、2025年4月現在「第181回Gちゃれ」までが開催されている。累計2808名もの学生がGちゃれを介してコースデビューしたが、これだけの学生がコースデビューできた背景には、日本ゴルフ場経営者協会の多大なる支援がある。

図2.ゴルフ場の1日とGちゃれの開催(作図:北 徹朗)[/caption]

だが、コロナ期以降、ゴルフ場が賑わいを取り戻したことで、現場は学生を受け入れるゆとりがなくなっているのではないか、と感じる場面がある。また、他大学の教員からもそういった主旨の報告を受けてきた。

本稿では、過去10年間の初心者向け企画(Gちゃれ)主催者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題を述べさせて頂く。

図2.ゴルフ場の1日とGちゃれの開催(作図:北 徹朗)[/caption]

だが、コロナ期以降、ゴルフ場が賑わいを取り戻したことで、現場は学生を受け入れるゆとりがなくなっているのではないか、と感じる場面がある。また、他大学の教員からもそういった主旨の報告を受けてきた。

本稿では、過去10年間の初心者向け企画(Gちゃれ)主催者として考える、ゴルフに親しむ人を増やすための6つの課題を述べさせて頂く。