去る5月10日、神奈川県小田原市にて、昨年12月に発足した医療・薬学関係の新法人、(一社)日本心不全薬学共創機構(以下、JPCHF)の発足式が行われ、筆者も出席しました。(図1)超高齢社会に突入している日本にとって、ゴルフをはじめとするスポーツと医療との連携は不可欠です。そこで今回は、JPCHFの取り組みを紹介すると共に、これから目指すべき「ゴルフ×医療のあるべき姿」について考えてみたいと思います。

[caption id="attachment_88648" align="aligncenter" width="934"]

(図1)一般社団法人日本心不全薬学共創機構の発足式にて[/caption]

薬局を医療の駆け込み寺に

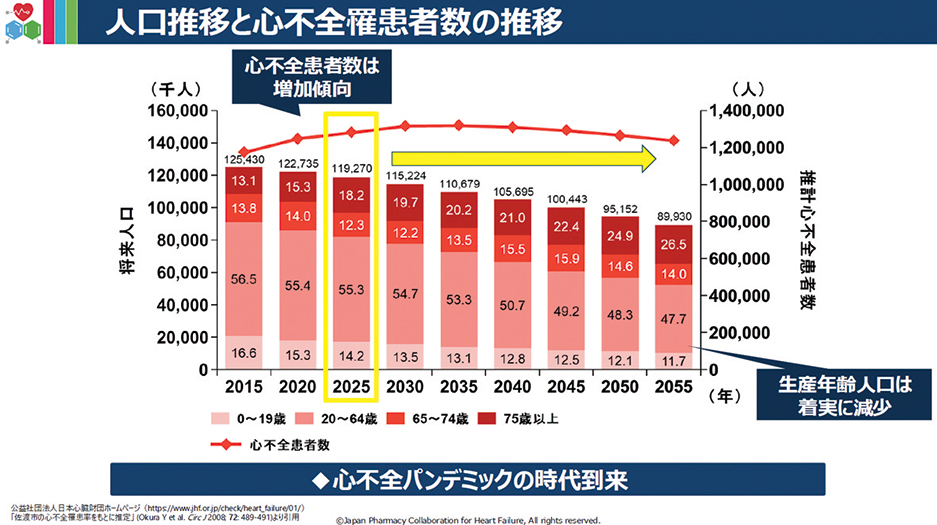

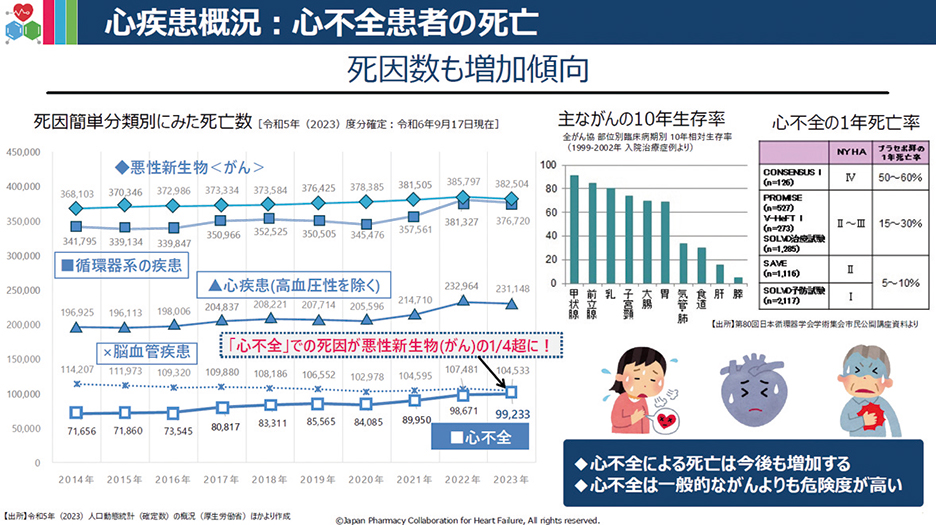

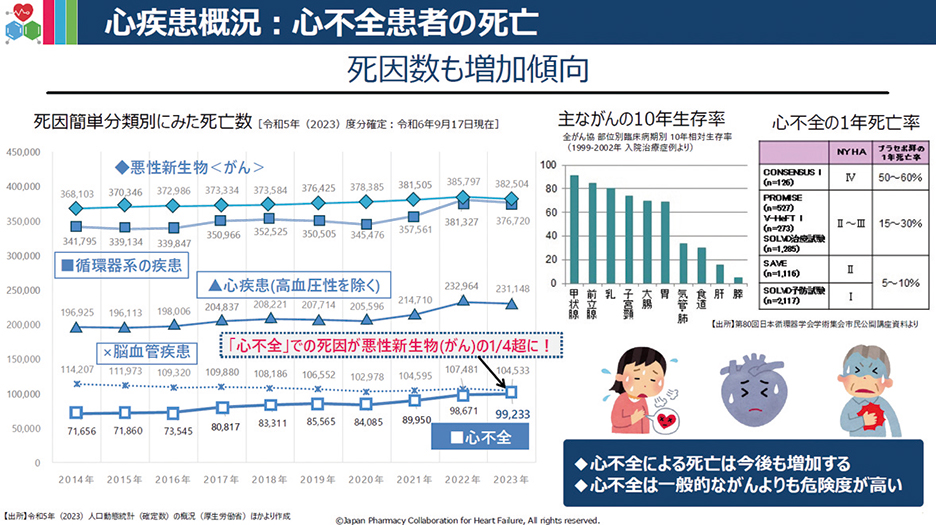

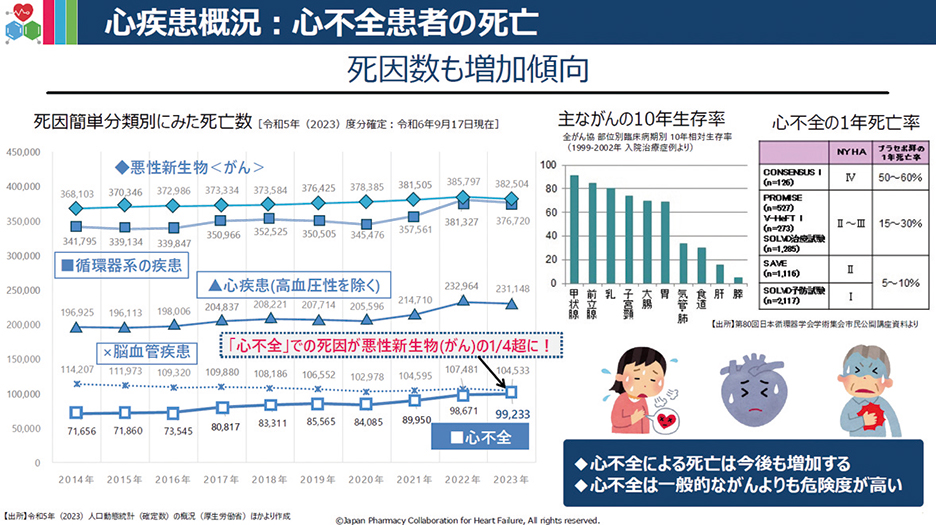

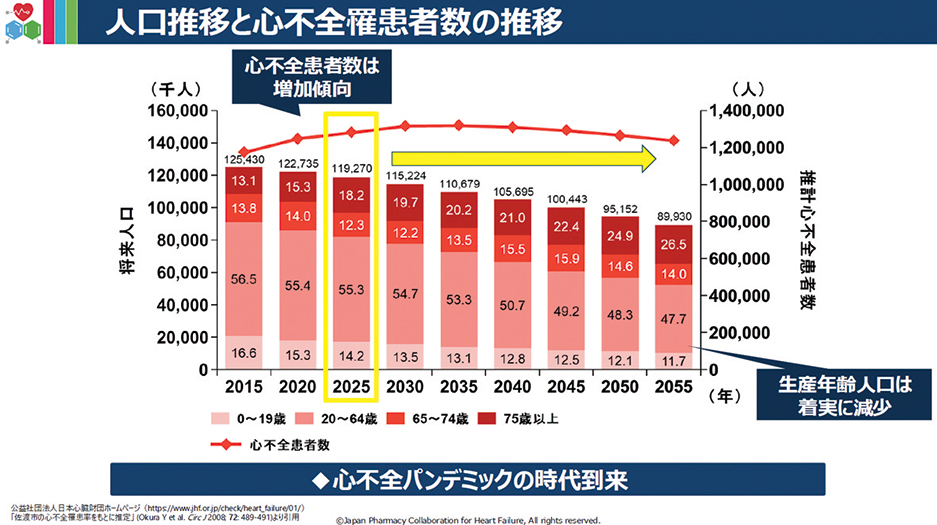

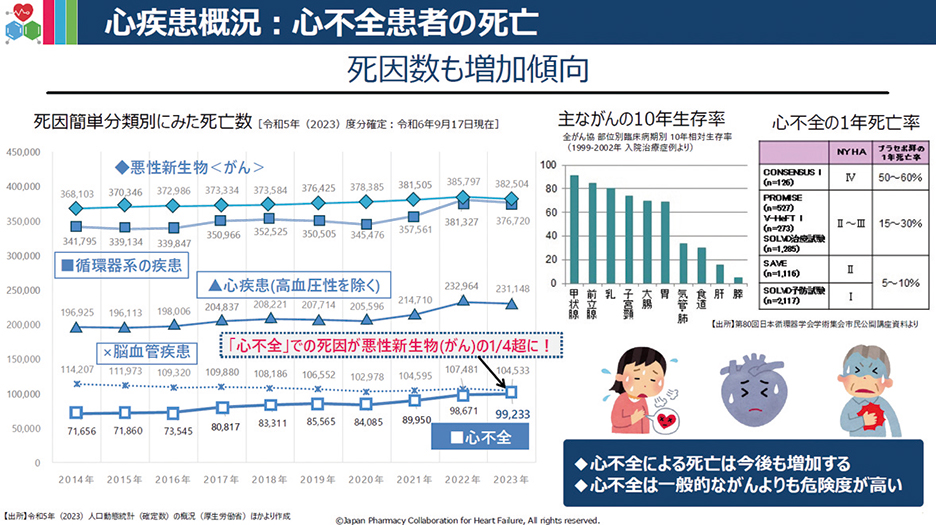

高齢化に伴い心不全患者が増えています。日本心臓財団のHPによると、心不全患者数は全国で120万人。2030年には130万人に達するであろうと推計しています。また心不全による死亡数も増えていて、JPCHFの資料では、死亡数は約10万人、脳血管疾患による死亡数に匹敵するとか。(図2・3)

[caption id="attachment_88649" align="aligncenter" width="937"]

(図2)人口推移と心不全罹患者数の推移[/caption]

心不全は、症状が悪くなる増悪と、一時的に症状が軽くなる緩解(かんかい)を繰り返しながら徐々に悪化する傾向にあるそうです。症状が軽くなると多くの患者は、治療薬の服用を怠ったり、暴飲暴食で塩分・水分摂取の制限が不徹底になったりで再入院するケースが多く、社会保障負担が増大する一因になっているとのこと。つまり、一度上達しても練習を怠るとすぐに調子が悪くなるゴルフと同じです。

ゴルフでは、調子が悪くなっても信頼のおけるインストラクターのレッスンを受ければ回復が期待でき、心疾患も医薬連携によるフォローアップで症状の悪化や再入院を抑止できるとのこと。つまり、病院で医師が処方した治療薬を薬局でもらってからのフォローが大切ですが、多くの薬局は処方された通りの薬を患者に渡す(売る)のみであり、

「それが問題なのです」

[caption id="attachment_88650" align="aligncenter" width="936"]

(図3)心疾患概況:心不全患者の死亡[/caption]

と、JPCHFの漆畑俊哉代表理事は語ります。続けて、

「薬剤師を軸に薬局が中枢となって心不全を予防し、かつ増悪と再入院を抑止する社会を実現させるべく、当機構を発足させました」

漆畑代表理事はその具体的イメージを次のように説明しています。

「具合いが悪くなったら病院に行くのが一般的ですが、当機構は症状の兆しがある段階で薬局に相談できる社会を目指しています。その実現には、PHRによる日常的な健康データの活用と、薬剤師が症状変化に気づいて医師に繋ぐ【最初のハブ】になることが重要なのです」

PHRはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康や医療に関する情報をデジタルで一元管理・活用し、健康管理や医療サービスの提供に役立たせるツールです。余談ですが、最近の距離測定器には、歩数計などで運動履歴を記録したり、心拍数や血中酸素レベルを測ったりと、日々のバイタル(生命活動)データを記録・管理するウェアラブル・デバイスとしての機能を兼ね備えるものもありますが、これもPHRの一種です。

ゴルフをはじめる時、最初に訪れる場所は練習場やゴルフスクールで、いきなりコースを訪れることはありません。しかし医療においては多くの場合まず病院です。症状によって何科に行ってよいか分からず、病院をたらい回しにされたり、どの病院に行っても悪い所が見つからず、見つかった時には手遅れという悲劇を筆者の身内でも経験しました。

しかし全国で6万2千店舗以上ある薬局は、病院よりも地域住民にとって身近な存在です。そんな薬局が単に薬を売るだけの場所ではなく、調子が悪くなった時に気軽に相談できる「医療の駆け込み寺」になれば健康長寿社会の実現に貢献できるはず。そのような社会の実現がJPCHFのビジョンです。因みに全国のコンビニは約5万7千店舗。如何に薬局が多いか分かります。

ゴルフ×医療連携の未来像

JPCHFのミッションのひとつに「多職種・多領域連携」があります。心不全患者を減らし、健康長寿社会を実現するには、医師や薬剤師、看護師など複数の医療職種が協力・連携し、患者を治療・ケアする「医療多職種連携」が必要です。

しかし人手不足や社会保障費のひっ迫、医療資源の地域格差などで医療多職種連携だけでは限界がある。よって今後は業界・学域を越え、運動・スポーツ、食と栄養、睡眠、森林浴や温泉などのリラクゼーションといったヘルスケア、及びウェルネス領域との連携が必要になります。

日本では、人口1億2千万人の約6割に当たる7千万人ぐらいは何らかの疾患を持っていて、70歳を過ぎると、ほぼ全ての人が何らかの心疾患を持っているそうです。スポーツの中でもゴルフは、参加人口の7割超が50歳以上であり、しかも今年はゴルフ市場を牽引している「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になりました。つまり心疾患のケアが必要な世代と、コアな客層がピッタリ一致するのがゴルフというわけです。筆者が同法人の発足式に参加した理由はここにあります。

私が会長を務める日本健康ゴルフ推進機構には、ゴルフと医療との連携を図る「メディケアゴルフ®」構想があり、高齢者や疾患を持った人が安心してゴルフが楽しめる環境づくりを目的としています。最後に漆畑代表理事の言葉で締めましょう。

「ゴルフをする人の健康維持を見守る存在として、薬剤師や管理栄養士をもっと活用して欲しい。ゴルフ場や練習場での血圧チェック、減塩食、脱水症対策の提案など、スポーツと医療が日常的につながる社会を目指したいですね」―。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

(図1)一般社団法人日本心不全薬学共創機構の発足式にて[/caption]

(図1)一般社団法人日本心不全薬学共創機構の発足式にて[/caption]

(図2)人口推移と心不全罹患者数の推移[/caption]

心不全は、症状が悪くなる増悪と、一時的に症状が軽くなる緩解(かんかい)を繰り返しながら徐々に悪化する傾向にあるそうです。症状が軽くなると多くの患者は、治療薬の服用を怠ったり、暴飲暴食で塩分・水分摂取の制限が不徹底になったりで再入院するケースが多く、社会保障負担が増大する一因になっているとのこと。つまり、一度上達しても練習を怠るとすぐに調子が悪くなるゴルフと同じです。

ゴルフでは、調子が悪くなっても信頼のおけるインストラクターのレッスンを受ければ回復が期待でき、心疾患も医薬連携によるフォローアップで症状の悪化や再入院を抑止できるとのこと。つまり、病院で医師が処方した治療薬を薬局でもらってからのフォローが大切ですが、多くの薬局は処方された通りの薬を患者に渡す(売る)のみであり、

「それが問題なのです」

[caption id="attachment_88650" align="aligncenter" width="936"]

(図2)人口推移と心不全罹患者数の推移[/caption]

心不全は、症状が悪くなる増悪と、一時的に症状が軽くなる緩解(かんかい)を繰り返しながら徐々に悪化する傾向にあるそうです。症状が軽くなると多くの患者は、治療薬の服用を怠ったり、暴飲暴食で塩分・水分摂取の制限が不徹底になったりで再入院するケースが多く、社会保障負担が増大する一因になっているとのこと。つまり、一度上達しても練習を怠るとすぐに調子が悪くなるゴルフと同じです。

ゴルフでは、調子が悪くなっても信頼のおけるインストラクターのレッスンを受ければ回復が期待でき、心疾患も医薬連携によるフォローアップで症状の悪化や再入院を抑止できるとのこと。つまり、病院で医師が処方した治療薬を薬局でもらってからのフォローが大切ですが、多くの薬局は処方された通りの薬を患者に渡す(売る)のみであり、

「それが問題なのです」

[caption id="attachment_88650" align="aligncenter" width="936"] (図3)心疾患概況:心不全患者の死亡[/caption]

と、JPCHFの漆畑俊哉代表理事は語ります。続けて、

「薬剤師を軸に薬局が中枢となって心不全を予防し、かつ増悪と再入院を抑止する社会を実現させるべく、当機構を発足させました」

漆畑代表理事はその具体的イメージを次のように説明しています。

「具合いが悪くなったら病院に行くのが一般的ですが、当機構は症状の兆しがある段階で薬局に相談できる社会を目指しています。その実現には、PHRによる日常的な健康データの活用と、薬剤師が症状変化に気づいて医師に繋ぐ【最初のハブ】になることが重要なのです」

PHRはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康や医療に関する情報をデジタルで一元管理・活用し、健康管理や医療サービスの提供に役立たせるツールです。余談ですが、最近の距離測定器には、歩数計などで運動履歴を記録したり、心拍数や血中酸素レベルを測ったりと、日々のバイタル(生命活動)データを記録・管理するウェアラブル・デバイスとしての機能を兼ね備えるものもありますが、これもPHRの一種です。

ゴルフをはじめる時、最初に訪れる場所は練習場やゴルフスクールで、いきなりコースを訪れることはありません。しかし医療においては多くの場合まず病院です。症状によって何科に行ってよいか分からず、病院をたらい回しにされたり、どの病院に行っても悪い所が見つからず、見つかった時には手遅れという悲劇を筆者の身内でも経験しました。

しかし全国で6万2千店舗以上ある薬局は、病院よりも地域住民にとって身近な存在です。そんな薬局が単に薬を売るだけの場所ではなく、調子が悪くなった時に気軽に相談できる「医療の駆け込み寺」になれば健康長寿社会の実現に貢献できるはず。そのような社会の実現がJPCHFのビジョンです。因みに全国のコンビニは約5万7千店舗。如何に薬局が多いか分かります。

ゴルフ×医療連携の未来像

JPCHFのミッションのひとつに「多職種・多領域連携」があります。心不全患者を減らし、健康長寿社会を実現するには、医師や薬剤師、看護師など複数の医療職種が協力・連携し、患者を治療・ケアする「医療多職種連携」が必要です。

しかし人手不足や社会保障費のひっ迫、医療資源の地域格差などで医療多職種連携だけでは限界がある。よって今後は業界・学域を越え、運動・スポーツ、食と栄養、睡眠、森林浴や温泉などのリラクゼーションといったヘルスケア、及びウェルネス領域との連携が必要になります。

日本では、人口1億2千万人の約6割に当たる7千万人ぐらいは何らかの疾患を持っていて、70歳を過ぎると、ほぼ全ての人が何らかの心疾患を持っているそうです。スポーツの中でもゴルフは、参加人口の7割超が50歳以上であり、しかも今年はゴルフ市場を牽引している「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になりました。つまり心疾患のケアが必要な世代と、コアな客層がピッタリ一致するのがゴルフというわけです。筆者が同法人の発足式に参加した理由はここにあります。

私が会長を務める日本健康ゴルフ推進機構には、ゴルフと医療との連携を図る「メディケアゴルフ®」構想があり、高齢者や疾患を持った人が安心してゴルフが楽しめる環境づくりを目的としています。最後に漆畑代表理事の言葉で締めましょう。

「ゴルフをする人の健康維持を見守る存在として、薬剤師や管理栄養士をもっと活用して欲しい。ゴルフ場や練習場での血圧チェック、減塩食、脱水症対策の提案など、スポーツと医療が日常的につながる社会を目指したいですね」―。

(図3)心疾患概況:心不全患者の死亡[/caption]

と、JPCHFの漆畑俊哉代表理事は語ります。続けて、

「薬剤師を軸に薬局が中枢となって心不全を予防し、かつ増悪と再入院を抑止する社会を実現させるべく、当機構を発足させました」

漆畑代表理事はその具体的イメージを次のように説明しています。

「具合いが悪くなったら病院に行くのが一般的ですが、当機構は症状の兆しがある段階で薬局に相談できる社会を目指しています。その実現には、PHRによる日常的な健康データの活用と、薬剤師が症状変化に気づいて医師に繋ぐ【最初のハブ】になることが重要なのです」

PHRはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康や医療に関する情報をデジタルで一元管理・活用し、健康管理や医療サービスの提供に役立たせるツールです。余談ですが、最近の距離測定器には、歩数計などで運動履歴を記録したり、心拍数や血中酸素レベルを測ったりと、日々のバイタル(生命活動)データを記録・管理するウェアラブル・デバイスとしての機能を兼ね備えるものもありますが、これもPHRの一種です。

ゴルフをはじめる時、最初に訪れる場所は練習場やゴルフスクールで、いきなりコースを訪れることはありません。しかし医療においては多くの場合まず病院です。症状によって何科に行ってよいか分からず、病院をたらい回しにされたり、どの病院に行っても悪い所が見つからず、見つかった時には手遅れという悲劇を筆者の身内でも経験しました。

しかし全国で6万2千店舗以上ある薬局は、病院よりも地域住民にとって身近な存在です。そんな薬局が単に薬を売るだけの場所ではなく、調子が悪くなった時に気軽に相談できる「医療の駆け込み寺」になれば健康長寿社会の実現に貢献できるはず。そのような社会の実現がJPCHFのビジョンです。因みに全国のコンビニは約5万7千店舗。如何に薬局が多いか分かります。

ゴルフ×医療連携の未来像

JPCHFのミッションのひとつに「多職種・多領域連携」があります。心不全患者を減らし、健康長寿社会を実現するには、医師や薬剤師、看護師など複数の医療職種が協力・連携し、患者を治療・ケアする「医療多職種連携」が必要です。

しかし人手不足や社会保障費のひっ迫、医療資源の地域格差などで医療多職種連携だけでは限界がある。よって今後は業界・学域を越え、運動・スポーツ、食と栄養、睡眠、森林浴や温泉などのリラクゼーションといったヘルスケア、及びウェルネス領域との連携が必要になります。

日本では、人口1億2千万人の約6割に当たる7千万人ぐらいは何らかの疾患を持っていて、70歳を過ぎると、ほぼ全ての人が何らかの心疾患を持っているそうです。スポーツの中でもゴルフは、参加人口の7割超が50歳以上であり、しかも今年はゴルフ市場を牽引している「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になりました。つまり心疾患のケアが必要な世代と、コアな客層がピッタリ一致するのがゴルフというわけです。筆者が同法人の発足式に参加した理由はここにあります。

私が会長を務める日本健康ゴルフ推進機構には、ゴルフと医療との連携を図る「メディケアゴルフ®」構想があり、高齢者や疾患を持った人が安心してゴルフが楽しめる環境づくりを目的としています。最後に漆畑代表理事の言葉で締めましょう。

「ゴルフをする人の健康維持を見守る存在として、薬剤師や管理栄養士をもっと活用して欲しい。ゴルフ場や練習場での血圧チェック、減塩食、脱水症対策の提案など、スポーツと医療が日常的につながる社会を目指したいですね」―。