本年度のノーベル物理学賞に日本の真鍋淑郎さん(90)が選ばれました。真鍋さんは現在、アメリカのプリンストン大学上席研究員を務めておられます。

真鍋さんはもう随分前から温暖化の研究をしていました。私が新聞記者としてこの問題を取材し始めたのは1980年代の後半ですが、当時から真鍋さんは有名な方でした。世間では今回のノーベル賞受賞で一般に知られましたが、温暖化の分野では「二酸化炭素が温暖化を招く」と最初に指摘し、ずっと温暖化研究のトップを走っていたのです。

1992年に旭硝子財団が地球環境問題に功績のあった世界第一級の研究者や団体を表彰しようと「ブループラネット賞」を創設し、真鍋さんはその第一回の受賞者に選ばれました。この賞は今年で25年になりますが、これまで世界の名だたる研究者やNGOなどが選ばれています。この賞の創設に多少協力した身としては、今回の真鍋さんの受賞は「わが意を得たり」の気分です。

真鍋さんの研究はその後、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の中心的理論となり、今も世界の研究の基盤となっています。

日本企業の公害対策

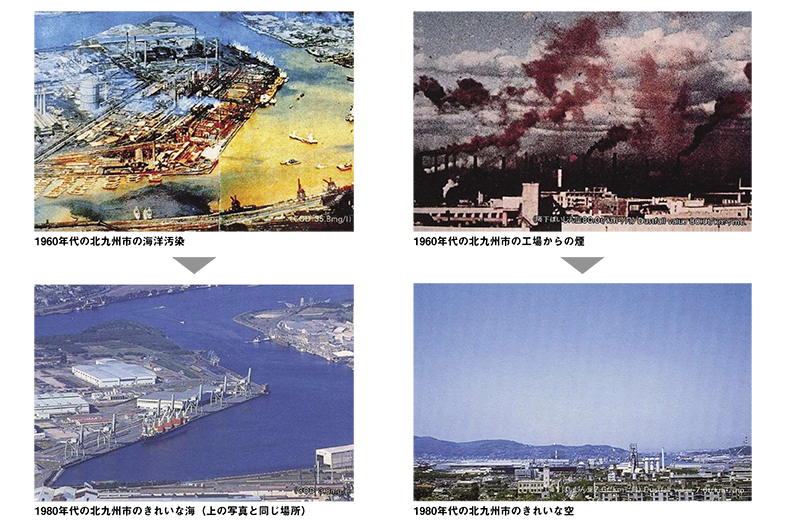

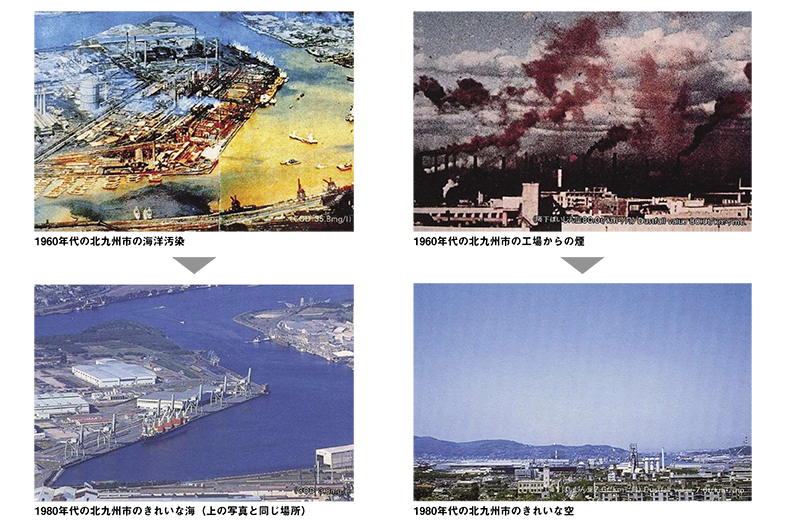

日本は1960年代、70年代に激しい公害に見舞われました。公害の由来は「公(おおやけ)」の「害」です。これは、みんなで懸命に働いて生産活動を行ってきたが、図らずも害を外部に排出してしまった、すなわち悪意ではなく結果が分からずに害を排出したと言う意味です。

しかし中には、害を及ぼすと分かっていながら、もしくは可能性があることを知りながら汚染水や煙を排出した企業もありました。その結果多くの病気が発生し、被害が拡大したのです。金儲けに走るあまり、公害の流出に目をつむる経営者もおりました。公害被害者の怒りはそうした企業にむけられたのです。

そんな状況を脱皮しようと、企業は懸命の努力をしました。たとえば製鉄所は一千億円の工場を建てるのに三百億円の環境対策を行ったほどです。その結果、1980年代には大気汚染も水汚染も激減しました。公害対策は「やればできる」ことを世界に示したのです。20世紀後半から21世紀にかけて、日本企業は公害対策の最先端で活躍し、その技術は海外に広く輸出されました。

しかし今は、世界の技術レベルから置いていかれているようです。一方で、日本企業はさまざまな面で世界に後れをとり始めています。ある調査では、平成元年には世界の大企業の時価総額ランキングで上位50社のうち日本企業は32社でしたが、平成30年には上位50社の中にあるのはトヨタ1社で、それも35位です。

私たちは未だに日本の環境対策や経済規模は世界有数だと思っていますが、実はかなり落ち込んでいる。知らないのは日本人だけ。日本のメディアが真剣に危機を報じていないからでしょうか。

温暖化は待ったなしの状況です。ヨーロッパ諸国が電気自動車に走りだしたのは、その表れです。技術革新に後れを取ったヨーロッパ各国が電気自動車で巻き返そうというのかもしれません。温暖化対策は自動車販売の生命線になるでしょう。

SDGsと今後の世界

江戸時代の学者、石田梅岩は、商業(ビジネス)の基本は「人々が喜ぶモノやコトを提供し、その見返りとして利益が得られることだ」と指摘しています。

一方、SDGsは、世界の人々が直面している苦労や課題を17項目に分類して掲げます。この課題を解決することは世界の人々が喜ぶことです。SDGsの中のいくつかでも実践すれば、必ず喜ぶ人、助かる人が出る。すると、めぐりめぐってSDGsに熱心な企業に利益が回ってくるはずなのです。

ゴルフ業界はどうでしょう。若いプレーヤーが喜ぶことは、多分安いプレー費でしょう。初心者にはプレイファーストやマナー、フェアーな精神を教えることも必要ですが、それもまた楽しくやればいい。SDGsを機にゴルフのあり方を見直すと新しい世界が見えてきそうです。

石田梅岩の教え

江戸中期の学者・石田梅岩は石門心学の創設者で、商業の必要性を説いた。①商業は必要であり、儲けることも必要だ。しかし自分のために儲けるのではなく、世の中のために儲けるのだ。②本物の商人はお客に満足してもらうことを考えその結果としてお金をいただくのだ‥‥など多くの商人道を説いている。

彼の教えは今でも第一線の経営者に引き継がれている。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2021年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

日本は1960年代、70年代に激しい公害に見舞われました。公害の由来は「公(おおやけ)」の「害」です。これは、みんなで懸命に働いて生産活動を行ってきたが、図らずも害を外部に排出してしまった、すなわち悪意ではなく結果が分からずに害を排出したと言う意味です。

しかし中には、害を及ぼすと分かっていながら、もしくは可能性があることを知りながら汚染水や煙を排出した企業もありました。その結果多くの病気が発生し、被害が拡大したのです。金儲けに走るあまり、公害の流出に目をつむる経営者もおりました。公害被害者の怒りはそうした企業にむけられたのです。

そんな状況を脱皮しようと、企業は懸命の努力をしました。たとえば製鉄所は一千億円の工場を建てるのに三百億円の環境対策を行ったほどです。その結果、1980年代には大気汚染も水汚染も激減しました。公害対策は「やればできる」ことを世界に示したのです。20世紀後半から21世紀にかけて、日本企業は公害対策の最先端で活躍し、その技術は海外に広く輸出されました。

しかし今は、世界の技術レベルから置いていかれているようです。一方で、日本企業はさまざまな面で世界に後れをとり始めています。ある調査では、平成元年には世界の大企業の時価総額ランキングで上位50社のうち日本企業は32社でしたが、平成30年には上位50社の中にあるのはトヨタ1社で、それも35位です。

私たちは未だに日本の環境対策や経済規模は世界有数だと思っていますが、実はかなり落ち込んでいる。知らないのは日本人だけ。日本のメディアが真剣に危機を報じていないからでしょうか。

温暖化は待ったなしの状況です。ヨーロッパ諸国が電気自動車に走りだしたのは、その表れです。技術革新に後れを取ったヨーロッパ各国が電気自動車で巻き返そうというのかもしれません。温暖化対策は自動車販売の生命線になるでしょう。

日本は1960年代、70年代に激しい公害に見舞われました。公害の由来は「公(おおやけ)」の「害」です。これは、みんなで懸命に働いて生産活動を行ってきたが、図らずも害を外部に排出してしまった、すなわち悪意ではなく結果が分からずに害を排出したと言う意味です。

しかし中には、害を及ぼすと分かっていながら、もしくは可能性があることを知りながら汚染水や煙を排出した企業もありました。その結果多くの病気が発生し、被害が拡大したのです。金儲けに走るあまり、公害の流出に目をつむる経営者もおりました。公害被害者の怒りはそうした企業にむけられたのです。

そんな状況を脱皮しようと、企業は懸命の努力をしました。たとえば製鉄所は一千億円の工場を建てるのに三百億円の環境対策を行ったほどです。その結果、1980年代には大気汚染も水汚染も激減しました。公害対策は「やればできる」ことを世界に示したのです。20世紀後半から21世紀にかけて、日本企業は公害対策の最先端で活躍し、その技術は海外に広く輸出されました。

しかし今は、世界の技術レベルから置いていかれているようです。一方で、日本企業はさまざまな面で世界に後れをとり始めています。ある調査では、平成元年には世界の大企業の時価総額ランキングで上位50社のうち日本企業は32社でしたが、平成30年には上位50社の中にあるのはトヨタ1社で、それも35位です。

私たちは未だに日本の環境対策や経済規模は世界有数だと思っていますが、実はかなり落ち込んでいる。知らないのは日本人だけ。日本のメディアが真剣に危機を報じていないからでしょうか。

温暖化は待ったなしの状況です。ヨーロッパ諸国が電気自動車に走りだしたのは、その表れです。技術革新に後れを取ったヨーロッパ各国が電気自動車で巻き返そうというのかもしれません。温暖化対策は自動車販売の生命線になるでしょう。

江戸中期の学者・石田梅岩は石門心学の創設者で、商業の必要性を説いた。①商業は必要であり、儲けることも必要だ。しかし自分のために儲けるのではなく、世の中のために儲けるのだ。②本物の商人はお客に満足してもらうことを考えその結果としてお金をいただくのだ‥‥など多くの商人道を説いている。

彼の教えは今でも第一線の経営者に引き継がれている。

江戸中期の学者・石田梅岩は石門心学の創設者で、商業の必要性を説いた。①商業は必要であり、儲けることも必要だ。しかし自分のために儲けるのではなく、世の中のために儲けるのだ。②本物の商人はお客に満足してもらうことを考えその結果としてお金をいただくのだ‥‥など多くの商人道を説いている。

彼の教えは今でも第一線の経営者に引き継がれている。