経団連地球環境憲章

今から32年前の1991年4月、平岩外四・経団連会長が「経団連地球環境憲章」を発表しました。

当時、読売新聞の環境担当記者だった私はこれを読んで腰を抜かすほど驚いた。環境には敵対していると思った経団連が「地球環境を守ることは企業の義務だ」と言ってのけたからです。事実、当時の通産省と環境庁はあらゆる点で反対の方向を走っていました。

憲章ではまず、企業のあり方についてこう述べています。

「大量消費文化に裏付けられた豊かさの追求がもたらす諸問題を見直し、地球上に存在する貧困と人口問題を解決し、世界的規模で持続的発展を可能とする健全な環境を次代に引き継いでいかなければならない」

「環境問題の解決に真剣に取り組むことは、企業が社会からの信頼と共感を得、消費者や社会との新たな共生関係を築くことを意味し、わが国経済の健全な発展を促す」

「企業は環境問題への取り組みが自らの存在と活動に必須の要件であることを認識する」

さらに、「環境問題についての経営方針の確立」「社内体制の整備」「環境影響への配慮」「環境政策への貢献」など具体的な10項目の行動指針を掲げています。

私が作った

戦後すぐからの長い公害闘争で企業は負け続け、経団連の社長たちの多くは「環境イコール共産主義」といったような偏見すら抱いている人が多かったのです。経団連の環境嫌いは世の常識だったので、まさか地球環境憲章のような論陣を張ってくるとは考えもしなかったのです。

私は早速、平岩さんに面会を申し入れ、この憲章を作ったのは誰なのか問いました。平岩さんは一言「私です」と答えたのでした。

私は、また驚きました。日本の経済界のトップが環境問題にこれほどまで造詣が深く、これほどの決断をしたことにびっくりしたのです。

平岩さんはにこやかに「でもずいぶんたくさん反対されましたよ」と続けました。でも、反対論は完全に論破したそうです。

憲章は、環境問題だけでなく世界の貧困と人口問題など現在のSDGsの方針をまさに先取りした内容になっています。世界の首脳がブラジルのリオデジャネイロに集まって地球環境問題を話しあったリオ・サミットの一年以上も前に、環境問題だけでなく地球規模の諸課題について大きく展望した提案を発表しています。今、読み直しても通用する指摘に平岩さんの慧眼が見て取れます。

ニューギニア戦線

平岩さんとインドネシアに行ったことがあります。コモンアジェンダという外務省の仕事で、平岩さんを団長とする環境に関する視察団の一員として随行したのです。

ある時、シーラカンスが泳いでいる水槽の前で平岩さんが説明を聞いておられる時、私は何気なく「シーラカンスがシーラカンスを見ているよ」と言ってしまった。

聞こえなかったと思っていたのですが、あとで平岩さんが「岡島の奴ひどいことを言いやがる」と言っていたそうで、たいそう恐縮した覚えがあります。

とはいえ大人物の平岩さんですから私には「随分ひどいことを言うねえ、君は」と笑ってくれたのですが今でも冷や汗が出ます。

そんなことがあって以来、平岩さんにはかわいがられ、いつでもお会いしていただけるような間柄になりました。

平岩さんは第二次世界大戦でニューギニア戦線に向かい、107人の部隊のほとんどが戦死し、わずか7人が生き残ったのですが、平岩さんはその一人だったと話してくれたことがあります。「だから、私の人生は平和な世界の構築に捧げたい」と言っておられた。

経済界だけでなく国民の幸福、日本全体の利益を見つめ、さらには広く世界の人々の幸せを願う、といった強固な信念があったようです。

リオ・サミットの時には竹下登元首相が裏で資金の支援をしていたことはすでに書きましたが、竹下さんを支えていたのが平岩さんでした。

温暖化は進んでいる

とはいえ、温暖化は依然として止まりません。自然災害が増えてきているような気がします。温暖化が原因で気候変動が起き、異常気象が起きています。

さすがに事態を憂慮する空気が広まり、最近では企業が積極的に温暖化対策に乗り出すようになってきました。読みの鋭い経営者は「今後は温暖化を進めるような製品は売れない」と見込んでいるのでしょう。

当然ですね。例えばアメリカのテスラ社は温暖化に備え、電気自動車に乗り出し「コンピューターに車輪がついている」と言われるほどコンピューター化し、温暖化対策でも電動車で世界をリードしています。

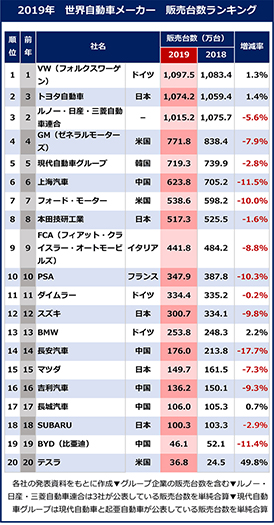

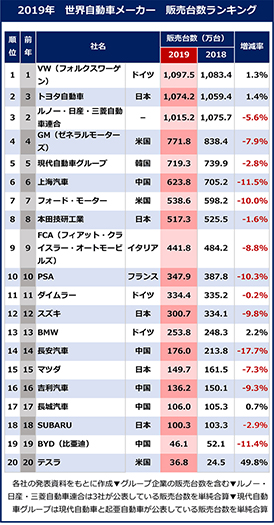

テスラの販売台数はトヨタの1/30ですが、時価総額(2021年春)は世界8位の74兆円。トヨタなど他の主要自動車メーカー5社の時価総額の合計66・4兆円よりも大きいのです。

世界が温暖化対策を迫られているのですから、温暖化対策ができている製品が売れるのは当然でしょう。先に温暖化対策を加味した製品の開発をした方が勝つわけです。10年後、20年後を見据えれば、今こそ温暖化対策を講じた製品の開発・研究に全力を注ぐ時期なのです。

これは、製造業だけでなくサービス業をも含めた全ての産業に言えることでしょう。

観光と温暖化

[caption id="attachment_71853" align="aligncenter" width="274"]

オートモーティブ・ジョブズ編集部[/caption]

サービス業の中で最も大きいものは観光関連産業です。鉄道、バス、飛行機などの移動手段、ホテルなど宿泊業、観光地での諸産業、また、ゴルフ場やテーマパークなど特定の楽しみを提供する業界など非常に大きな関連産業があります。

ゴルフ業界としても、経団連地球環境憲章をしっかりと読みこなし、21世紀の新しいゴルフ産業を構築すべき時ではないでしょうか。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

とはいえ、温暖化は依然として止まりません。自然災害が増えてきているような気がします。温暖化が原因で気候変動が起き、異常気象が起きています。

さすがに事態を憂慮する空気が広まり、最近では企業が積極的に温暖化対策に乗り出すようになってきました。読みの鋭い経営者は「今後は温暖化を進めるような製品は売れない」と見込んでいるのでしょう。

当然ですね。例えばアメリカのテスラ社は温暖化に備え、電気自動車に乗り出し「コンピューターに車輪がついている」と言われるほどコンピューター化し、温暖化対策でも電動車で世界をリードしています。

テスラの販売台数はトヨタの1/30ですが、時価総額(2021年春)は世界8位の74兆円。トヨタなど他の主要自動車メーカー5社の時価総額の合計66・4兆円よりも大きいのです。

世界が温暖化対策を迫られているのですから、温暖化対策ができている製品が売れるのは当然でしょう。先に温暖化対策を加味した製品の開発をした方が勝つわけです。10年後、20年後を見据えれば、今こそ温暖化対策を講じた製品の開発・研究に全力を注ぐ時期なのです。

これは、製造業だけでなくサービス業をも含めた全ての産業に言えることでしょう。

とはいえ、温暖化は依然として止まりません。自然災害が増えてきているような気がします。温暖化が原因で気候変動が起き、異常気象が起きています。

さすがに事態を憂慮する空気が広まり、最近では企業が積極的に温暖化対策に乗り出すようになってきました。読みの鋭い経営者は「今後は温暖化を進めるような製品は売れない」と見込んでいるのでしょう。

当然ですね。例えばアメリカのテスラ社は温暖化に備え、電気自動車に乗り出し「コンピューターに車輪がついている」と言われるほどコンピューター化し、温暖化対策でも電動車で世界をリードしています。

テスラの販売台数はトヨタの1/30ですが、時価総額(2021年春)は世界8位の74兆円。トヨタなど他の主要自動車メーカー5社の時価総額の合計66・4兆円よりも大きいのです。

世界が温暖化対策を迫られているのですから、温暖化対策ができている製品が売れるのは当然でしょう。先に温暖化対策を加味した製品の開発をした方が勝つわけです。10年後、20年後を見据えれば、今こそ温暖化対策を講じた製品の開発・研究に全力を注ぐ時期なのです。

これは、製造業だけでなくサービス業をも含めた全ての産業に言えることでしょう。

オートモーティブ・ジョブズ編集部[/caption]

サービス業の中で最も大きいものは観光関連産業です。鉄道、バス、飛行機などの移動手段、ホテルなど宿泊業、観光地での諸産業、また、ゴルフ場やテーマパークなど特定の楽しみを提供する業界など非常に大きな関連産業があります。

ゴルフ業界としても、経団連地球環境憲章をしっかりと読みこなし、21世紀の新しいゴルフ産業を構築すべき時ではないでしょうか。

オートモーティブ・ジョブズ編集部[/caption]

サービス業の中で最も大きいものは観光関連産業です。鉄道、バス、飛行機などの移動手段、ホテルなど宿泊業、観光地での諸産業、また、ゴルフ場やテーマパークなど特定の楽しみを提供する業界など非常に大きな関連産業があります。

ゴルフ業界としても、経団連地球環境憲章をしっかりと読みこなし、21世紀の新しいゴルフ産業を構築すべき時ではないでしょうか。