日本の環境問題

SDGsには17の大きな項目がありますが、そのうち環境保護に関わる項目は7項目あります。「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「住み続けられる町作りを」「つくる責任つかう責任」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」の7項目です。

しかし環境保護といっても範囲は広いし歴史的な流れもあります。そのため環境問題をある程度理解するには公害から自然保護、地球環境問題ヘとつながる変化を知っておきたい。これまでも何回かダブりながら書いてきましたが、大事なことなので改めて整理してみます。

日本では、大仏造営や銅山経営など古くから公害のような状況はあったと想定されていますが、それはごく限られた一部地域で発生したと考えられ、国民共通の課題とはなっていませんでした。

やはり大きな問題になったのは、明治以降、西洋文明が入ってきてからです。工業化です。それでも銅山や銅の精錬などに限られていました。人間がある程度の汚染物を自然に流したり放出したりしてもまだこの時代は、大きな自然が包み込んでくれたのです。しかし、その汚染物が自然の浄化作用を超えるような量であふれ出すと、汚れが目立ち、公害となります。

熊沢蕃山と「山川の掟」

同じように自然の改変も、人間の力がそう大きくなく人力での開墾や土木事業であれば、それほど目立たないのですが、時代によっては自然が荒れたことがありました。

戦国時代が終わった後、江戸時代初期にはたくさんの木材が必要になり、日本中の山から樹木が伐採されました。岡山藩の熊沢蕃山などが森林保護を訴えたのもその時期です。蕃山は藩内で木を切ることを厳しく制限し、植林を奨励しました。その成果が各地に広がり、ついには江戸幕府が「諸国山川掟(しょこくやまかわおきて)」を定め、全国各地で厳しい森林政策を始めたのです。

江戸末期にも都市近くの自然はだいぶ荒れていました。東海道の浮世絵版画を見ると、ヒョロヒョロした松があるだけで街道筋の自然は荒廃しています。

しかしながら明治期に機械文明が流入してからの公害、そして自然破壊はそれまでとは桁が違います。さらに第二次世界大戦後の復興と経済の進展を経て、日本及び地球の環境は幾何学的なスピードで破壊され改変されました。

公共事業と環境破壊

考えてみると、世界のどこでも国家の政策の陰の部分として公害が発生したり、自然破壊が進行してきたのです。日本でも急激な公共事業の増加により、公害や自然破壊が進んだのだと言えます。

そして1980年代後半になって世界中で地球的規模の環境問題がクローズアップされるようになりました。地球規模の環境問題は大きく9つありましたが、その中でも地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などが大きな課題でした。

でも、先進国では公害や自然破壊の経験があり、国家や国民に公害や自然破壊についての知識があった。時間をかけて対策をとってきたので地球環境問題に対してもある程度の対応ができたのです。

が、途上国では公害と自然破壊と地球環境問題が一斉に発生しているのです。

途上国の言い分

先進国でも様々な環境破壊が一斉に押し寄せたら対処は難しいのではないでしょうか。しかも地球温暖化では先進国が発展のために長年にわたって二酸化炭素や様々な温室効果ガスを排出してきたのです。

国際会議で途上国と先進国とが対立しがちなのはこうした歴史的な背景があるからです。先進国が過去の責任をどれだけ認めるのか、それが課題です。

また途上国はまだ貧しく、これから工業化などを進めていかなければなりません。それが「先進国は長い間地球を汚してきて発展した。我々途上国が同じように発展したいのになぜいけないというのだ」という反論に繋がっているのです。

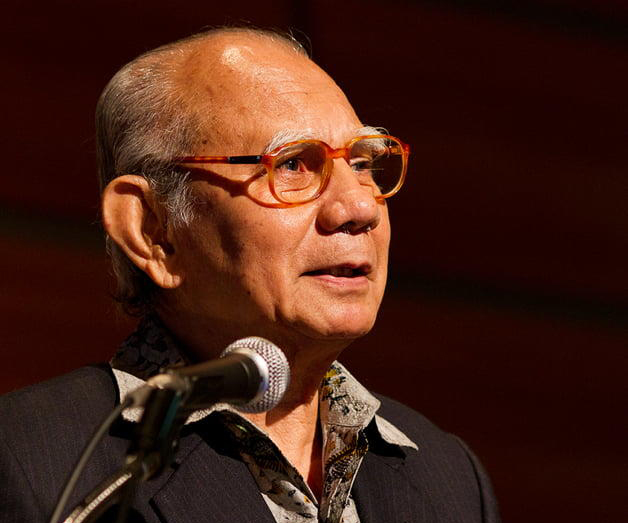

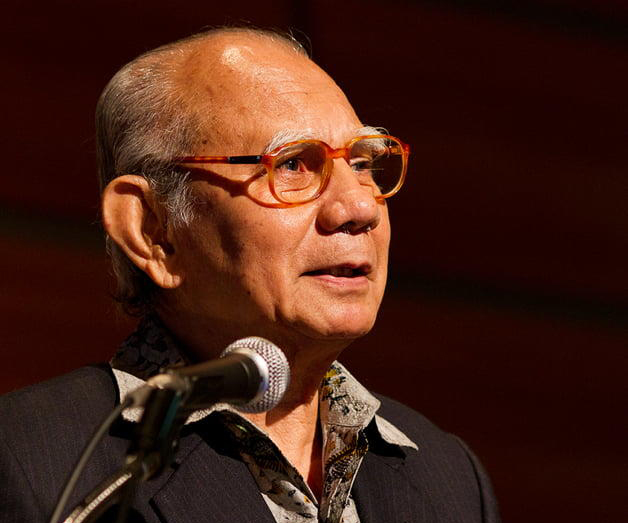

インドネシアの環境大臣を長く勤め、国際的にも名が知れているエミール・サリム氏に何度か話を聞いたことがあります。サリム氏は「途上国はまだ貧しい。途上国の貧困がすべての国際問題の根にある。途上国の貧困をなくすために教育や衛生などに力を入れることが環境問題を解決していくためにも必要です」とSDGsの20年も前から本質を先取りした主張をしていました。

やはり生活をする上での様々な南北格差がテロや環境破壊のような地球規模の諸課題の原因ではないでしょうか。ICTの発展により地球はますます小さく感じられる一方、貧富の差は解消されないままです。先進国も途上国も納得できるような新たな考え方が必要な時代になってきたのではないでしょうか。

機械化、人工化がこの100年で急速に進んだのですが、それに対応する人間の生き方のような部分が立ち遅れているのでしょう。思想、哲学、宗教などが再度立ち上がる時期に入ってきたのだと思います。

諸国山川掟

1666年(寛文6年)2月2日付で4人の幕府老中からだされた3か条の法令。乱開発が大災害をうむとの認識が広まるなかで、木の根の採取禁止や木苗の植付けを命じている。この法令については、幕府農政がそれまでの開発万能主義から、本田畑を中心とした園地的精農主義へ転換する接点に位置するという説や全国令ではなく畿内を対象としたもので、大坂港の維持・整備も視野に入れている。淀川水系の治水にねらいがあるとする説などがある。

(山川 日本史小辞典(改訂新版) 2016年 山川出版社)

SDGsには17の大きな項目がありますが、そのうち環境保護に関わる項目は7項目あります。「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「住み続けられる町作りを」「つくる責任つかう責任」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」の7項目です。

しかし環境保護といっても範囲は広いし歴史的な流れもあります。そのため環境問題をある程度理解するには公害から自然保護、地球環境問題ヘとつながる変化を知っておきたい。これまでも何回かダブりながら書いてきましたが、大事なことなので改めて整理してみます。

日本では、大仏造営や銅山経営など古くから公害のような状況はあったと想定されていますが、それはごく限られた一部地域で発生したと考えられ、国民共通の課題とはなっていませんでした。

やはり大きな問題になったのは、明治以降、西洋文明が入ってきてからです。工業化です。それでも銅山や銅の精錬などに限られていました。人間がある程度の汚染物を自然に流したり放出したりしてもまだこの時代は、大きな自然が包み込んでくれたのです。しかし、その汚染物が自然の浄化作用を超えるような量であふれ出すと、汚れが目立ち、公害となります。

SDGsには17の大きな項目がありますが、そのうち環境保護に関わる項目は7項目あります。「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「住み続けられる町作りを」「つくる責任つかう責任」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」の7項目です。

しかし環境保護といっても範囲は広いし歴史的な流れもあります。そのため環境問題をある程度理解するには公害から自然保護、地球環境問題ヘとつながる変化を知っておきたい。これまでも何回かダブりながら書いてきましたが、大事なことなので改めて整理してみます。

日本では、大仏造営や銅山経営など古くから公害のような状況はあったと想定されていますが、それはごく限られた一部地域で発生したと考えられ、国民共通の課題とはなっていませんでした。

やはり大きな問題になったのは、明治以降、西洋文明が入ってきてからです。工業化です。それでも銅山や銅の精錬などに限られていました。人間がある程度の汚染物を自然に流したり放出したりしてもまだこの時代は、大きな自然が包み込んでくれたのです。しかし、その汚染物が自然の浄化作用を超えるような量であふれ出すと、汚れが目立ち、公害となります。

同じように自然の改変も、人間の力がそう大きくなく人力での開墾や土木事業であれば、それほど目立たないのですが、時代によっては自然が荒れたことがありました。

戦国時代が終わった後、江戸時代初期にはたくさんの木材が必要になり、日本中の山から樹木が伐採されました。岡山藩の熊沢蕃山などが森林保護を訴えたのもその時期です。蕃山は藩内で木を切ることを厳しく制限し、植林を奨励しました。その成果が各地に広がり、ついには江戸幕府が「諸国山川掟(しょこくやまかわおきて)」を定め、全国各地で厳しい森林政策を始めたのです。

江戸末期にも都市近くの自然はだいぶ荒れていました。東海道の浮世絵版画を見ると、ヒョロヒョロした松があるだけで街道筋の自然は荒廃しています。

しかしながら明治期に機械文明が流入してからの公害、そして自然破壊はそれまでとは桁が違います。さらに第二次世界大戦後の復興と経済の進展を経て、日本及び地球の環境は幾何学的なスピードで破壊され改変されました。

同じように自然の改変も、人間の力がそう大きくなく人力での開墾や土木事業であれば、それほど目立たないのですが、時代によっては自然が荒れたことがありました。

戦国時代が終わった後、江戸時代初期にはたくさんの木材が必要になり、日本中の山から樹木が伐採されました。岡山藩の熊沢蕃山などが森林保護を訴えたのもその時期です。蕃山は藩内で木を切ることを厳しく制限し、植林を奨励しました。その成果が各地に広がり、ついには江戸幕府が「諸国山川掟(しょこくやまかわおきて)」を定め、全国各地で厳しい森林政策を始めたのです。

江戸末期にも都市近くの自然はだいぶ荒れていました。東海道の浮世絵版画を見ると、ヒョロヒョロした松があるだけで街道筋の自然は荒廃しています。

しかしながら明治期に機械文明が流入してからの公害、そして自然破壊はそれまでとは桁が違います。さらに第二次世界大戦後の復興と経済の進展を経て、日本及び地球の環境は幾何学的なスピードで破壊され改変されました。

考えてみると、世界のどこでも国家の政策の陰の部分として公害が発生したり、自然破壊が進行してきたのです。日本でも急激な公共事業の増加により、公害や自然破壊が進んだのだと言えます。

そして1980年代後半になって世界中で地球的規模の環境問題がクローズアップされるようになりました。地球規模の環境問題は大きく9つありましたが、その中でも地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などが大きな課題でした。

でも、先進国では公害や自然破壊の経験があり、国家や国民に公害や自然破壊についての知識があった。時間をかけて対策をとってきたので地球環境問題に対してもある程度の対応ができたのです。

が、途上国では公害と自然破壊と地球環境問題が一斉に発生しているのです。

考えてみると、世界のどこでも国家の政策の陰の部分として公害が発生したり、自然破壊が進行してきたのです。日本でも急激な公共事業の増加により、公害や自然破壊が進んだのだと言えます。

そして1980年代後半になって世界中で地球的規模の環境問題がクローズアップされるようになりました。地球規模の環境問題は大きく9つありましたが、その中でも地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などが大きな課題でした。

でも、先進国では公害や自然破壊の経験があり、国家や国民に公害や自然破壊についての知識があった。時間をかけて対策をとってきたので地球環境問題に対してもある程度の対応ができたのです。

が、途上国では公害と自然破壊と地球環境問題が一斉に発生しているのです。

先進国でも様々な環境破壊が一斉に押し寄せたら対処は難しいのではないでしょうか。しかも地球温暖化では先進国が発展のために長年にわたって二酸化炭素や様々な温室効果ガスを排出してきたのです。

国際会議で途上国と先進国とが対立しがちなのはこうした歴史的な背景があるからです。先進国が過去の責任をどれだけ認めるのか、それが課題です。

また途上国はまだ貧しく、これから工業化などを進めていかなければなりません。それが「先進国は長い間地球を汚してきて発展した。我々途上国が同じように発展したいのになぜいけないというのだ」という反論に繋がっているのです。

インドネシアの環境大臣を長く勤め、国際的にも名が知れているエミール・サリム氏に何度か話を聞いたことがあります。サリム氏は「途上国はまだ貧しい。途上国の貧困がすべての国際問題の根にある。途上国の貧困をなくすために教育や衛生などに力を入れることが環境問題を解決していくためにも必要です」とSDGsの20年も前から本質を先取りした主張をしていました。

やはり生活をする上での様々な南北格差がテロや環境破壊のような地球規模の諸課題の原因ではないでしょうか。ICTの発展により地球はますます小さく感じられる一方、貧富の差は解消されないままです。先進国も途上国も納得できるような新たな考え方が必要な時代になってきたのではないでしょうか。

機械化、人工化がこの100年で急速に進んだのですが、それに対応する人間の生き方のような部分が立ち遅れているのでしょう。思想、哲学、宗教などが再度立ち上がる時期に入ってきたのだと思います。

先進国でも様々な環境破壊が一斉に押し寄せたら対処は難しいのではないでしょうか。しかも地球温暖化では先進国が発展のために長年にわたって二酸化炭素や様々な温室効果ガスを排出してきたのです。

国際会議で途上国と先進国とが対立しがちなのはこうした歴史的な背景があるからです。先進国が過去の責任をどれだけ認めるのか、それが課題です。

また途上国はまだ貧しく、これから工業化などを進めていかなければなりません。それが「先進国は長い間地球を汚してきて発展した。我々途上国が同じように発展したいのになぜいけないというのだ」という反論に繋がっているのです。

インドネシアの環境大臣を長く勤め、国際的にも名が知れているエミール・サリム氏に何度か話を聞いたことがあります。サリム氏は「途上国はまだ貧しい。途上国の貧困がすべての国際問題の根にある。途上国の貧困をなくすために教育や衛生などに力を入れることが環境問題を解決していくためにも必要です」とSDGsの20年も前から本質を先取りした主張をしていました。

やはり生活をする上での様々な南北格差がテロや環境破壊のような地球規模の諸課題の原因ではないでしょうか。ICTの発展により地球はますます小さく感じられる一方、貧富の差は解消されないままです。先進国も途上国も納得できるような新たな考え方が必要な時代になってきたのではないでしょうか。

機械化、人工化がこの100年で急速に進んだのですが、それに対応する人間の生き方のような部分が立ち遅れているのでしょう。思想、哲学、宗教などが再度立ち上がる時期に入ってきたのだと思います。

1666年(寛文6年)2月2日付で4人の幕府老中からだされた3か条の法令。乱開発が大災害をうむとの認識が広まるなかで、木の根の採取禁止や木苗の植付けを命じている。この法令については、幕府農政がそれまでの開発万能主義から、本田畑を中心とした園地的精農主義へ転換する接点に位置するという説や全国令ではなく畿内を対象としたもので、大坂港の維持・整備も視野に入れている。淀川水系の治水にねらいがあるとする説などがある。

(山川 日本史小辞典(改訂新版) 2016年 山川出版社)

1666年(寛文6年)2月2日付で4人の幕府老中からだされた3か条の法令。乱開発が大災害をうむとの認識が広まるなかで、木の根の採取禁止や木苗の植付けを命じている。この法令については、幕府農政がそれまでの開発万能主義から、本田畑を中心とした園地的精農主義へ転換する接点に位置するという説や全国令ではなく畿内を対象としたもので、大坂港の維持・整備も視野に入れている。淀川水系の治水にねらいがあるとする説などがある。

(山川 日本史小辞典(改訂新版) 2016年 山川出版社)