新型コロナウイルスの感染拡大とともに、ゴルフ場における非接触の取り組みが加速している。配膳ロボットや顔認証、自動チェックイン機の導入などDX(デジタル変革)が地域に密着したものであれば、それは厚労省が2025年に構築を目指す地域包括ケアシステムとも近づく。

高齢者が集い、障がい者が気軽に利用できるゴルフ場はSDGsにもマッチする。

レストランで猫型ロボットが活躍

ゴルフ場のレストランで、猫型ロボットが料理を運ぶ。そんな光景が珍しくなくなって来た。すでに多くのコースで導入されゴルファーたちからも好評だという。

1月末からコース内にある2カ所のレストランに、1台ずつのロボットを導入したキャスコ花葉CLUB(千葉)の佐竹新支配人が、猫型ロボットの導入についてこう語る。

「非接触と人件費カットの両方ですが、プラスSNSが普及する中での話題作りも考慮しました」。

インスタ映えだ。「女性が『可愛い』と言って頭をなでると(ロボットが)反応したりもするので」。

仕事はもっぱら、人間のアシスタント役。「当コースは45ホールありまして、18ホール用と27ホール用のレストランが計2か所あり、そこに1台ずつ導入しました。ホール担当の配膳係ももちろんいますが、ロボットは配膳と下げ膳の補佐役的役割を務めています。通常のワゴン4台のうち1台を減らした分にロボットが入っている感じです」。

ファミリーレストランや居酒屋などの配膳台からお客が自ら料理をテーブルに移す光景を目にするが、同コースの場合は違う。ロボットの役割は料理などの運搬のみでテーブルに置くのは人間の役割だという。

「当コースはメンバーシップですし、ご接待で使われる方もおられますのでスタッフがサーブします」。

ただ、運び役以上の役割もすでにちゃんと演じてくれているようだ。「猫型ロボットもいろいろ声を出したりするもので、従業員が行くと『え?猫型ロボットじゃないの?お姉ちゃんじゃなくていいよ』なんて冗談を言う方もいるようです。別のお客様からは『面白いね』という声もいただきますし、従業員も今のところうまく使えているようなので導入して良かったと思っています」。

すでにロボットはすっかり職場に溶け込めたようだ。販売元である(株)SGSTの小鹿泰光代表も、「導入は10コースを超えて、順調に注文も入っています。従業員が他のサービスに注力できるようになり、人とロボットが協働することでレストランの運営が効率化し、サービス向上にもつながることが期待できるということで導入の運びとなっています」と、好調に売り上げを伸ばしている理由を説明する。

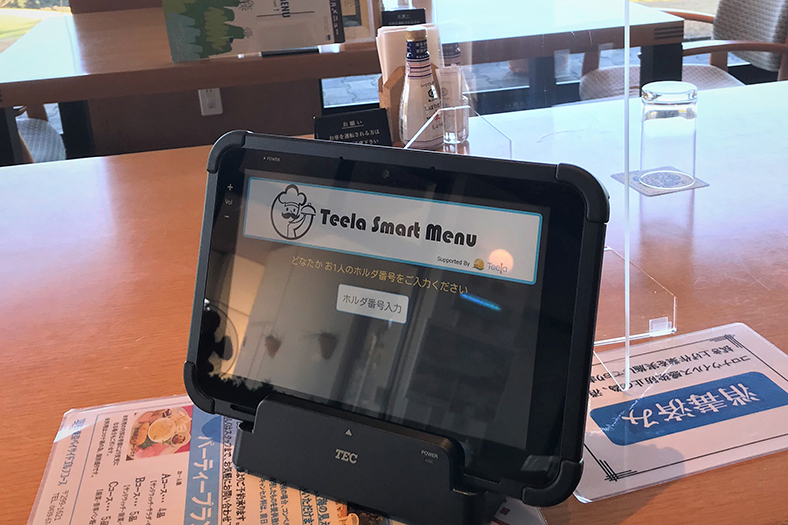

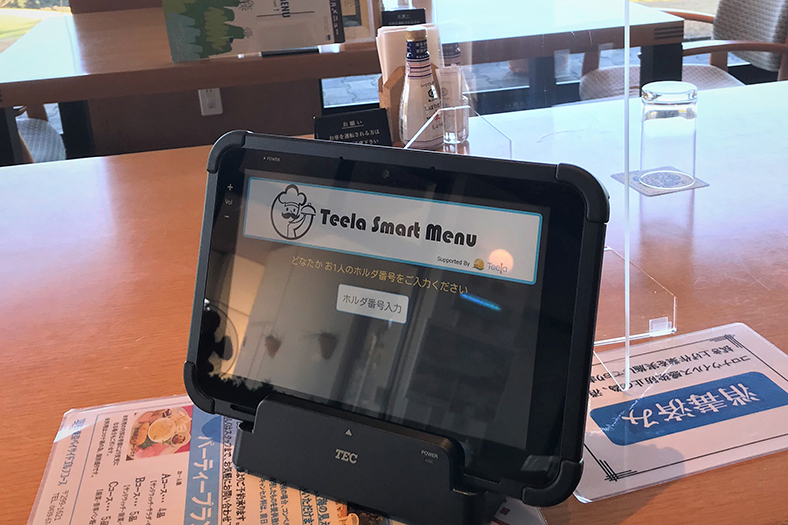

レストランにおけるタッチパネル方式の注文システムも、ここにきて増えつつある。これは国内146のゴルフ場(内リース1コース)を保有・運営するパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)が進めている試みだ。

同社はゴルフ場の運営基幹システムである「Teela(ティーラ)」を自社で開発し、2019年の8月20日に一斉導入。セルフレジが導入されており、チェックインも支払いも、非接触で行えるようになった。レストランではタッチパネルで注文ができるセルフオーダーシステム(TSM)を現在7コースに導入し、注文時の感染リスクもゼロに近づけている。

静脈認証の次は顔認証

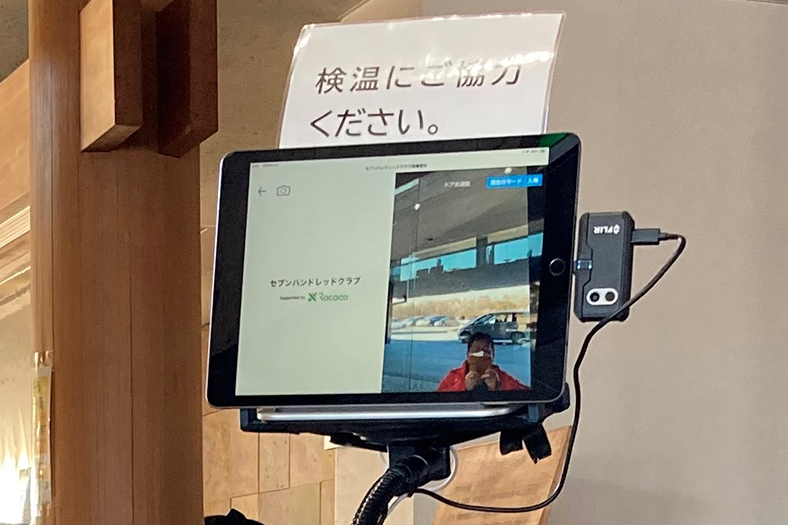

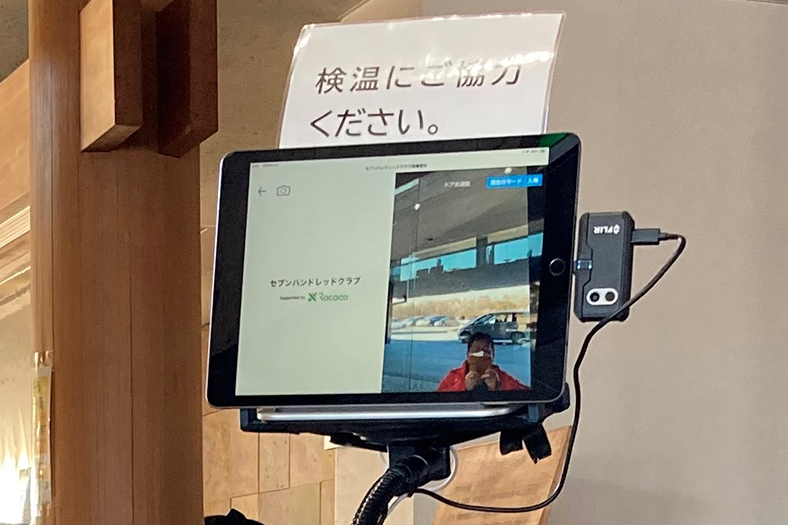

栃木のセブンハンドレッドクラブでは、1月7日から顔認証によるチェックインを導入した。入場後、タブレットの画面に顔を近づけるだけで、検温、チェックインが同時に完了。フロントですでに用意されたカードホルダーを受け取り、貴重品ボックスへと直行できる。

このシステムはDXYZ(株)が開発。マンション、オフィス、保育園等の入退場や受付用に提供していた「FreeiD」サービスに、ゴルフ場向けの会員認証・検温機能を追加することで実現した。これによりビジター用の受付カードへ住所、名前、電話番号を記入するなどの手間がいらなくなった。

しかしこのシステム、意外にも導入のペースが上がらずにいる。というのも顔認証に先駆け導入した手のひら(静脈)認証が好評で、利用者の多くが移行への必要性を感じていないからだ。

この手のひら認証、フロントで手をかざし、生年月日を申告すれば、チェッインが完了。また楽天GORAの会員の場合もすでに個人情報は登録済みとあって、チェックイン時の手間は氏名の申告だけで済む。すでにその便利さを実感しており「あえて顔認証まで登録しなくても」というゴルファーが多いのだという。

銀行のATMなどでもおなじみとなっている静脈認証。ゴルファーにも抵抗はそれほどなかったが、顔認証となるとプライバシー保護への漠然とした不安を口にする向きも少なくない。

しかしゴルフ場の朝の混雑時ともなれば静脈認証を待つ列はおのずとできる。関係者の一人は「結局、グループでお見えになったうちの1人が、他の3人の前で顔認証をしてくれれば『ああ、これは便利だ』と実感してもらえるはず。まずその、とっかかりになる方を増やさないと」と望みをつないでいる。

課題は他にもある。最初にスマホのアプリで、顔写真と住所、氏名、生年月日、電話番号を登録するというハードルがある。「その手間を惜しむ方が意外に多いんです」と現状の課題を明かした。

そのため現在、フロントとレストランにパウチしたQRコードの案内を設置。食前や食後の空いた時間にスマホをかざせば顔認証のアプリをダウンロードし、自分の顔を登録できるようにした。その甲斐あって顔認証の登録者も現在30人にまで増えたという。

新しい試みに挑戦すれば、当然修正すべき課題も見つかる。「スタッフはSLACKという社内コミュニケーションアプリを持ち、情報共有してから、会議に臨んでもらうようにしています」とセブンハンドレッドCの小林忠広社長。

このゴルフ場の強みは、そうした積極的なDXで得られたトライ&エラーのデータを、地元の中小企業などと共有することを視野に入れている点だ。

小林社長はさらにこう続けた。「地域の方々に『ゴルフ場があって良かった』と言っていただくためには、地域をともに活性化させることだと思いますから」。

同ゴルフ場は発達障害や視覚障害者に「広いところで散歩してもらおう」とスペースを提供している。その真意を小林社長に尋ねると「地元の人たちに(とって)ゴルフ場を『行ったところのある場所』にしていかなければ」と付け加えた。

■取材後記

漬物一つとっても、材料は地元から調達。ゴルフ場の経営者が力を入れて語る地産地消は、すでに当たり前のこととして定着している。小林社長と話していて、ここまで地域と密着しているゴルフ場も稀ではないかと実感させられた▼行政との関わりも深い。「地元さくら市の高齢課や健康増進課、生涯学習課など8つくらいの部署と連携しています」。今年度のイベントは2日間にまたがるものや「視覚障害者フットゴルフ体験」など、その数は16に上った▼こうした状況が、意識しての結果ではないところが興味深い。「気が付いたら、そうなっていました」と笑う。その時々に、地域の問題と真摯に向き合ってきた結果だろう。高齢者へのフレイルトレーニングやウォーキングイベントをコース内で開催し「散歩してストレッチして、ランチを食べて帰っていただいています」。常連さんたちにとっては、セブンハンドレッドは、もはや庭のようなものだ▼厚生労働省が2025年をめどに構築を目指す地域包括ケアシステムは、地域医療と介護を連携させ、健康寿命を延ばしていくことも目標の一つに含まれる。団塊の世代が後期高齢者になるその年までに、ゴルフ場もしっかりとその枠組みに加わっていくべきではないか。果たせる役割は、相当にある。

レストランにおけるタッチパネル方式の注文システムも、ここにきて増えつつある。これは国内146のゴルフ場(内リース1コース)を保有・運営するパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)が進めている試みだ。

同社はゴルフ場の運営基幹システムである「Teela(ティーラ)」を自社で開発し、2019年の8月20日に一斉導入。セルフレジが導入されており、チェックインも支払いも、非接触で行えるようになった。レストランではタッチパネルで注文ができるセルフオーダーシステム(TSM)を現在7コースに導入し、注文時の感染リスクもゼロに近づけている。

レストランにおけるタッチパネル方式の注文システムも、ここにきて増えつつある。これは国内146のゴルフ場(内リース1コース)を保有・運営するパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)が進めている試みだ。

同社はゴルフ場の運営基幹システムである「Teela(ティーラ)」を自社で開発し、2019年の8月20日に一斉導入。セルフレジが導入されており、チェックインも支払いも、非接触で行えるようになった。レストランではタッチパネルで注文ができるセルフオーダーシステム(TSM)を現在7コースに導入し、注文時の感染リスクもゼロに近づけている。

銀行のATMなどでもおなじみとなっている静脈認証。ゴルファーにも抵抗はそれほどなかったが、顔認証となるとプライバシー保護への漠然とした不安を口にする向きも少なくない。

しかしゴルフ場の朝の混雑時ともなれば静脈認証を待つ列はおのずとできる。関係者の一人は「結局、グループでお見えになったうちの1人が、他の3人の前で顔認証をしてくれれば『ああ、これは便利だ』と実感してもらえるはず。まずその、とっかかりになる方を増やさないと」と望みをつないでいる。

課題は他にもある。最初にスマホのアプリで、顔写真と住所、氏名、生年月日、電話番号を登録するというハードルがある。「その手間を惜しむ方が意外に多いんです」と現状の課題を明かした。

そのため現在、フロントとレストランにパウチしたQRコードの案内を設置。食前や食後の空いた時間にスマホをかざせば顔認証のアプリをダウンロードし、自分の顔を登録できるようにした。その甲斐あって顔認証の登録者も現在30人にまで増えたという。

新しい試みに挑戦すれば、当然修正すべき課題も見つかる。「スタッフはSLACKという社内コミュニケーションアプリを持ち、情報共有してから、会議に臨んでもらうようにしています」とセブンハンドレッドCの小林忠広社長。

このゴルフ場の強みは、そうした積極的なDXで得られたトライ&エラーのデータを、地元の中小企業などと共有することを視野に入れている点だ。

小林社長はさらにこう続けた。「地域の方々に『ゴルフ場があって良かった』と言っていただくためには、地域をともに活性化させることだと思いますから」。

同ゴルフ場は発達障害や視覚障害者に「広いところで散歩してもらおう」とスペースを提供している。その真意を小林社長に尋ねると「地元の人たちに(とって)ゴルフ場を『行ったところのある場所』にしていかなければ」と付け加えた。

銀行のATMなどでもおなじみとなっている静脈認証。ゴルファーにも抵抗はそれほどなかったが、顔認証となるとプライバシー保護への漠然とした不安を口にする向きも少なくない。

しかしゴルフ場の朝の混雑時ともなれば静脈認証を待つ列はおのずとできる。関係者の一人は「結局、グループでお見えになったうちの1人が、他の3人の前で顔認証をしてくれれば『ああ、これは便利だ』と実感してもらえるはず。まずその、とっかかりになる方を増やさないと」と望みをつないでいる。

課題は他にもある。最初にスマホのアプリで、顔写真と住所、氏名、生年月日、電話番号を登録するというハードルがある。「その手間を惜しむ方が意外に多いんです」と現状の課題を明かした。

そのため現在、フロントとレストランにパウチしたQRコードの案内を設置。食前や食後の空いた時間にスマホをかざせば顔認証のアプリをダウンロードし、自分の顔を登録できるようにした。その甲斐あって顔認証の登録者も現在30人にまで増えたという。

新しい試みに挑戦すれば、当然修正すべき課題も見つかる。「スタッフはSLACKという社内コミュニケーションアプリを持ち、情報共有してから、会議に臨んでもらうようにしています」とセブンハンドレッドCの小林忠広社長。

このゴルフ場の強みは、そうした積極的なDXで得られたトライ&エラーのデータを、地元の中小企業などと共有することを視野に入れている点だ。

小林社長はさらにこう続けた。「地域の方々に『ゴルフ場があって良かった』と言っていただくためには、地域をともに活性化させることだと思いますから」。

同ゴルフ場は発達障害や視覚障害者に「広いところで散歩してもらおう」とスペースを提供している。その真意を小林社長に尋ねると「地元の人たちに(とって)ゴルフ場を『行ったところのある場所』にしていかなければ」と付け加えた。

■取材後記

漬物一つとっても、材料は地元から調達。ゴルフ場の経営者が力を入れて語る地産地消は、すでに当たり前のこととして定着している。小林社長と話していて、ここまで地域と密着しているゴルフ場も稀ではないかと実感させられた▼行政との関わりも深い。「地元さくら市の高齢課や健康増進課、生涯学習課など8つくらいの部署と連携しています」。今年度のイベントは2日間にまたがるものや「視覚障害者フットゴルフ体験」など、その数は16に上った▼こうした状況が、意識しての結果ではないところが興味深い。「気が付いたら、そうなっていました」と笑う。その時々に、地域の問題と真摯に向き合ってきた結果だろう。高齢者へのフレイルトレーニングやウォーキングイベントをコース内で開催し「散歩してストレッチして、ランチを食べて帰っていただいています」。常連さんたちにとっては、セブンハンドレッドは、もはや庭のようなものだ▼厚生労働省が2025年をめどに構築を目指す地域包括ケアシステムは、地域医療と介護を連携させ、健康寿命を延ばしていくことも目標の一つに含まれる。団塊の世代が後期高齢者になるその年までに、ゴルフ場もしっかりとその枠組みに加わっていくべきではないか。果たせる役割は、相当にある。

■取材後記

漬物一つとっても、材料は地元から調達。ゴルフ場の経営者が力を入れて語る地産地消は、すでに当たり前のこととして定着している。小林社長と話していて、ここまで地域と密着しているゴルフ場も稀ではないかと実感させられた▼行政との関わりも深い。「地元さくら市の高齢課や健康増進課、生涯学習課など8つくらいの部署と連携しています」。今年度のイベントは2日間にまたがるものや「視覚障害者フットゴルフ体験」など、その数は16に上った▼こうした状況が、意識しての結果ではないところが興味深い。「気が付いたら、そうなっていました」と笑う。その時々に、地域の問題と真摯に向き合ってきた結果だろう。高齢者へのフレイルトレーニングやウォーキングイベントをコース内で開催し「散歩してストレッチして、ランチを食べて帰っていただいています」。常連さんたちにとっては、セブンハンドレッドは、もはや庭のようなものだ▼厚生労働省が2025年をめどに構築を目指す地域包括ケアシステムは、地域医療と介護を連携させ、健康寿命を延ばしていくことも目標の一つに含まれる。団塊の世代が後期高齢者になるその年までに、ゴルフ場もしっかりとその枠組みに加わっていくべきではないか。果たせる役割は、相当にある。