果たして、ゴルフは「スポーツ」といえるのか?

ゴルフでは準備運動を軽視したり、プレー中の飲酒や喫煙などスポーツには相応しくないシーンが目立ち、スポーツだと胸を張っていえない雰囲気があります。笹川スポーツ財団のホームページには『ゴルフ競技は18ホールをプレーしたときの打数により、勝敗を決するスポーツ』と書かれています。また五輪では、2016年のリオデジャネイロ大会から正式種目になっているため、スポーツに分類されるでしょう。

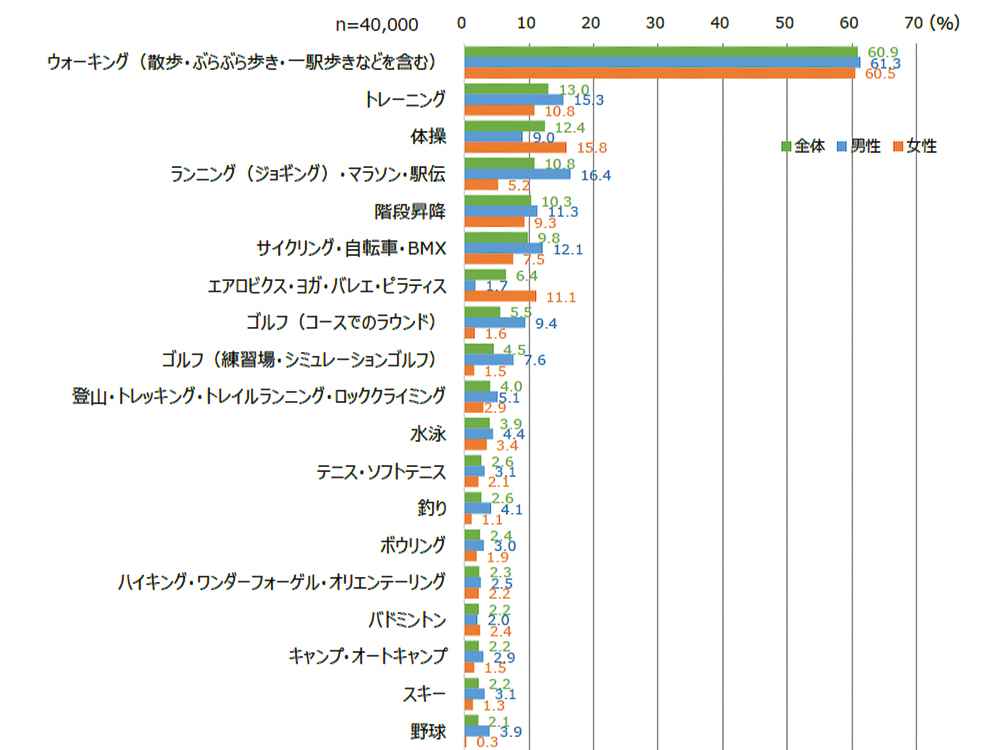

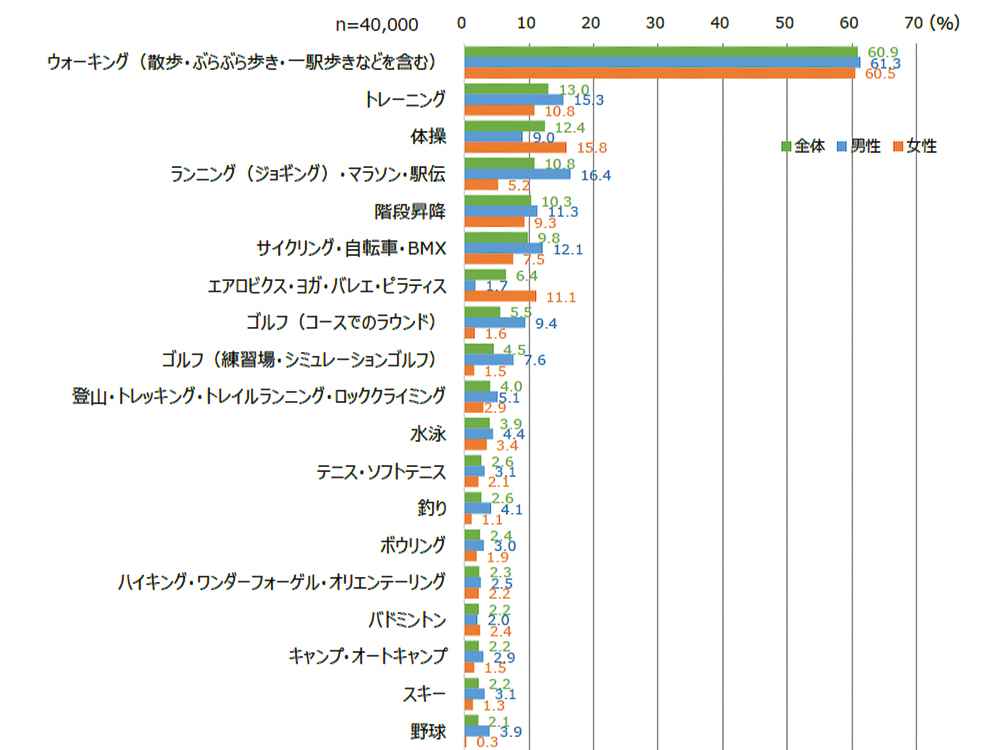

スポーツ庁の関連ホームページには『スポーツとは、誰もが自由に身体を動かし、自由に観戦し、楽しめるもの』と書かれています。スポーツ庁は、2015年に文部科学省に設置されたスポーツ行政全般を担う機関であり、同庁が昨年3月に公表した「令和5年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、この1年間に実施した種目のトップは、散歩やぶらぶら歩きを含むウォーキングでした。2位以下はトレーニング、体操、ランニングと続き、ゴルフのコースラウンドは8位、練習場やシミュレーションゴルフは9位でした。(図1)

[caption id="attachment_86170" align="aligncenter" width="1000"]

図1[/caption]

散歩がスポーツとされていることには少々驚きましたが、ゴルフはれっきとしたスポーツに位置付けられています。そこで、スポーツが有する社会の役割にゴルフがどう貢献できるかを考えてみたいと思います。

働く世代のスポーツ参加率向上を

スポーツ基本法というものがあります。スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定するため2011年に制定されました。

スポーツ基本法では『スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である』とされています。つまりスポーツの役割は、地域社会の交流や活性化、国民の健康増進や長寿社会の実現です。

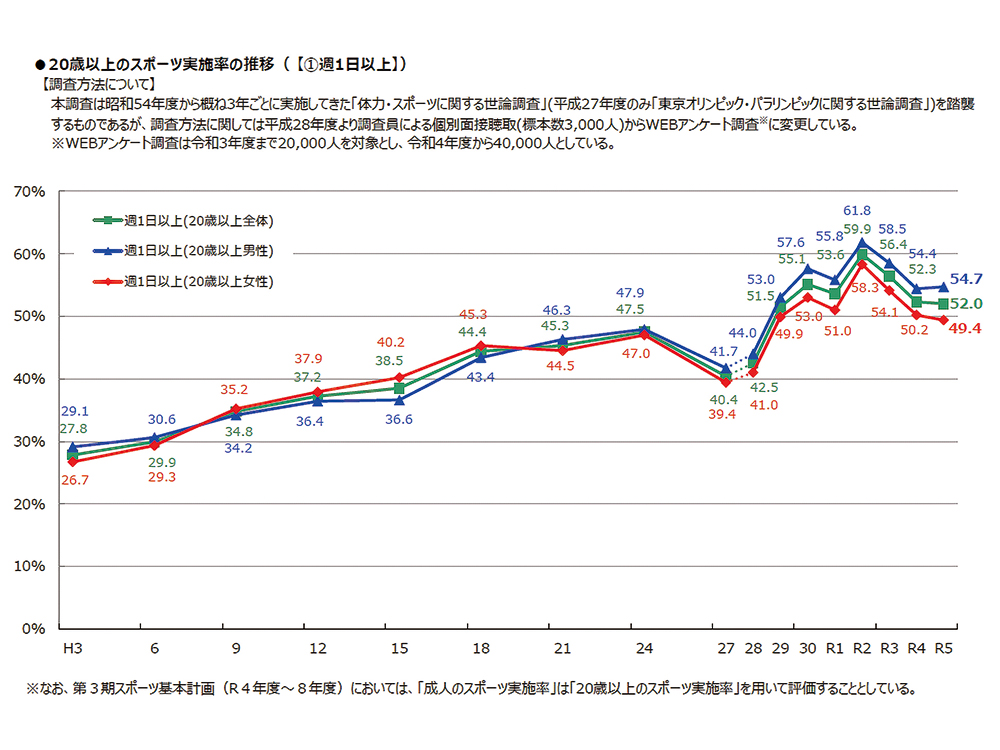

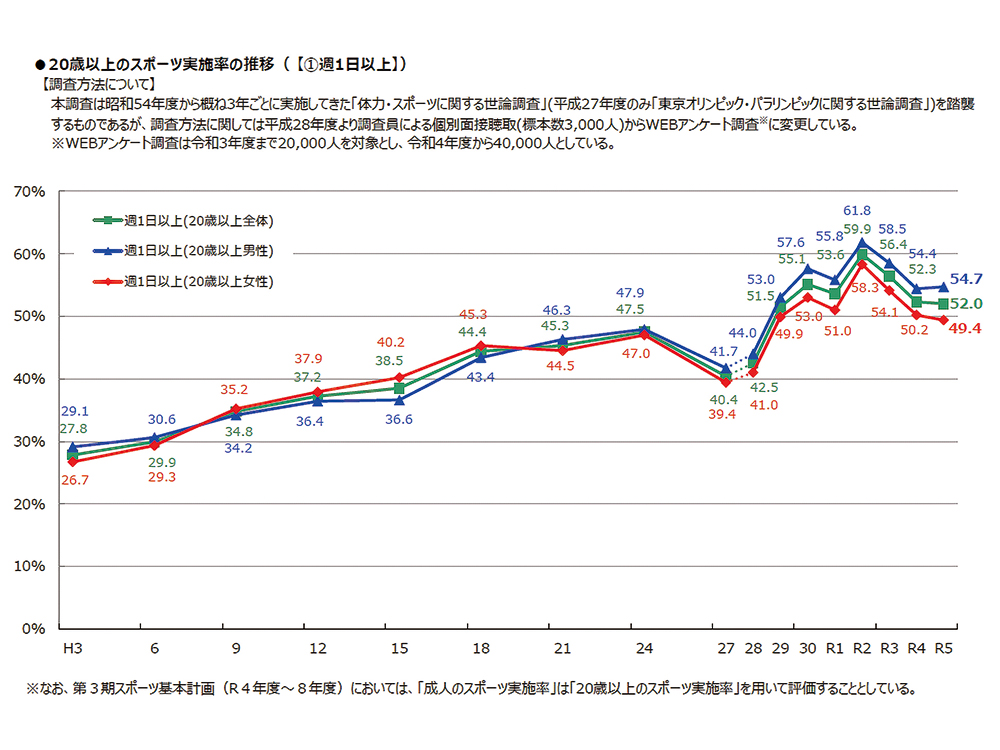

そしてスポーツ庁は、そのことを推進するために具体的な目標を掲げています。それは、現在(令和5年度)52.0%である20歳以上の週1日以上のスポーツ実施率を、令和8年度までに70%にまで引き上げるというものです。特に働く世代のスポーツ実施率が低い傾向にあるとスポーツ庁は指摘しています。(図2)

[caption id="attachment_86171" align="aligncenter" width="1000"]

図2[/caption]

働く世代のスポーツ実施率を上げるために、ゴルフは最適なスポーツです。生活習慣病の改善やダイエットのために〝運動しなければ〟という義務感が強いと、「忙しい」「面倒くさい」などやらない理由を探し、スポーツから遠ざかってしまうもの。しかし、楽しければ続けられます。それがスポーツの力です。なかでもゴルフは、社交の場としての側面もあり、腕前や年齢性別にかかわらず一緒に楽しめるので、働く世代には最適なスポーツと言えます。

また働く世代といえば、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営Ⓡ」も大事な視点です。過去に本連載(2023年10、11月号)でも述べたように、ゴルフは健康経営のツールとして打ってつけです。ゴルフで企業の健康経営をサポートする取り組みをゴルフ事業者が積極的に行えば、働く世代の健康増進に大きく貢献でき、ゴルフ需要も高まるはず。

スポーツを生活の一部に

働く世代のスポーツ実施率を上げるための施策のひとつに「Sport in Life」(以下、SiL)プロジェクトがあります。スポーツ庁は、『スポーツが生涯を通じて人々の生活の一部となることで、スポーツを通じた「楽しさ」や「喜び」の拡大、共生社会の実現など、一人ひとりの人生や社会が豊かになるという理念=Sport in Life』を掲げていて、このような社会を目指す取り組みがSiLプロジェクトです。(図3)

[caption id="attachment_86172" align="aligncenter" width="788"]

図3[/caption]

そして、この理念に賛同する企業や自治体、団体等で構成されるプラットフォームが「Sport in Lifeコンソーシアム」です。コンソーシアムの加盟団体数は4476団体(2024年12月29日現在)。約7割が民間企業で、私が代表を務める有限会社ゴルフハウス湘南も加盟しました。また、公益財団法人日本ゴルフ協会と一般社団法人関東ゴルフ連盟も加盟しています。

同コンソーシアムの主な取り組みに、「Sport in Lifeアワード」という表彰制度と、「スポーツエールカンパニー」認定制度があります。前者は、スポーツ人口の拡大に貢献した取り組みを表彰する制度で、令和5年度は、埼玉県のNPO法人が『地域密着型サードプレイスによる「相談・参加・地域づくり」の一体的支援事業』の取り組みで最優秀賞を受賞。他7団体が優秀賞を受賞しています。後者は、スポーツを通じて従業員の健康増進に取り組む企業を認定する制度で、令和5年度は1252社が認定されました。

その他に同コンソーシアムでは、加盟団体間の事業連携や、SiLのホームページ・SNS等での情報発信も出来ます。ゴルフ事業者も他のスポーツの取り組みを参考にしたり、連携することが必要です。健康増進でゴルフ需要を増やしたいなら、ヘルスケア事業者や医療・福祉団体とも連携すべきです。高齢化社会の今、高齢ゴルファーへの対応はゴルフ事業者にとって喫緊の課題。高齢になればなるほど、持病を抱えている人や、大きな病気の既往歴のある人も増えるからです。

スポーツ庁に、ゴルフに期待することを尋ねてみたところ、

「ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しむことができる生涯スポーツであり、また健康増進にも資するもの。そのため、このSiLの理念との親和性は非常に高いと考えており、是非、積極的な参画をして欲しい」

と答えてくれました。ゴルフ事業者も、スポーツ庁のこのような取り組みに積極的に参加し、ゴルフ×健康における新たな価値の創出に努めて欲しいと思います。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

図1[/caption]

散歩がスポーツとされていることには少々驚きましたが、ゴルフはれっきとしたスポーツに位置付けられています。そこで、スポーツが有する社会の役割にゴルフがどう貢献できるかを考えてみたいと思います。

図1[/caption]

散歩がスポーツとされていることには少々驚きましたが、ゴルフはれっきとしたスポーツに位置付けられています。そこで、スポーツが有する社会の役割にゴルフがどう貢献できるかを考えてみたいと思います。

図2[/caption]

働く世代のスポーツ実施率を上げるために、ゴルフは最適なスポーツです。生活習慣病の改善やダイエットのために〝運動しなければ〟という義務感が強いと、「忙しい」「面倒くさい」などやらない理由を探し、スポーツから遠ざかってしまうもの。しかし、楽しければ続けられます。それがスポーツの力です。なかでもゴルフは、社交の場としての側面もあり、腕前や年齢性別にかかわらず一緒に楽しめるので、働く世代には最適なスポーツと言えます。

また働く世代といえば、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営Ⓡ」も大事な視点です。過去に本連載(2023年10、11月号)でも述べたように、ゴルフは健康経営のツールとして打ってつけです。ゴルフで企業の健康経営をサポートする取り組みをゴルフ事業者が積極的に行えば、働く世代の健康増進に大きく貢献でき、ゴルフ需要も高まるはず。

図2[/caption]

働く世代のスポーツ実施率を上げるために、ゴルフは最適なスポーツです。生活習慣病の改善やダイエットのために〝運動しなければ〟という義務感が強いと、「忙しい」「面倒くさい」などやらない理由を探し、スポーツから遠ざかってしまうもの。しかし、楽しければ続けられます。それがスポーツの力です。なかでもゴルフは、社交の場としての側面もあり、腕前や年齢性別にかかわらず一緒に楽しめるので、働く世代には最適なスポーツと言えます。

また働く世代といえば、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営Ⓡ」も大事な視点です。過去に本連載(2023年10、11月号)でも述べたように、ゴルフは健康経営のツールとして打ってつけです。ゴルフで企業の健康経営をサポートする取り組みをゴルフ事業者が積極的に行えば、働く世代の健康増進に大きく貢献でき、ゴルフ需要も高まるはず。

図3[/caption]

そして、この理念に賛同する企業や自治体、団体等で構成されるプラットフォームが「Sport in Lifeコンソーシアム」です。コンソーシアムの加盟団体数は4476団体(2024年12月29日現在)。約7割が民間企業で、私が代表を務める有限会社ゴルフハウス湘南も加盟しました。また、公益財団法人日本ゴルフ協会と一般社団法人関東ゴルフ連盟も加盟しています。

同コンソーシアムの主な取り組みに、「Sport in Lifeアワード」という表彰制度と、「スポーツエールカンパニー」認定制度があります。前者は、スポーツ人口の拡大に貢献した取り組みを表彰する制度で、令和5年度は、埼玉県のNPO法人が『地域密着型サードプレイスによる「相談・参加・地域づくり」の一体的支援事業』の取り組みで最優秀賞を受賞。他7団体が優秀賞を受賞しています。後者は、スポーツを通じて従業員の健康増進に取り組む企業を認定する制度で、令和5年度は1252社が認定されました。

その他に同コンソーシアムでは、加盟団体間の事業連携や、SiLのホームページ・SNS等での情報発信も出来ます。ゴルフ事業者も他のスポーツの取り組みを参考にしたり、連携することが必要です。健康増進でゴルフ需要を増やしたいなら、ヘルスケア事業者や医療・福祉団体とも連携すべきです。高齢化社会の今、高齢ゴルファーへの対応はゴルフ事業者にとって喫緊の課題。高齢になればなるほど、持病を抱えている人や、大きな病気の既往歴のある人も増えるからです。

スポーツ庁に、ゴルフに期待することを尋ねてみたところ、

「ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しむことができる生涯スポーツであり、また健康増進にも資するもの。そのため、このSiLの理念との親和性は非常に高いと考えており、是非、積極的な参画をして欲しい」

と答えてくれました。ゴルフ事業者も、スポーツ庁のこのような取り組みに積極的に参加し、ゴルフ×健康における新たな価値の創出に努めて欲しいと思います。

図3[/caption]

そして、この理念に賛同する企業や自治体、団体等で構成されるプラットフォームが「Sport in Lifeコンソーシアム」です。コンソーシアムの加盟団体数は4476団体(2024年12月29日現在)。約7割が民間企業で、私が代表を務める有限会社ゴルフハウス湘南も加盟しました。また、公益財団法人日本ゴルフ協会と一般社団法人関東ゴルフ連盟も加盟しています。

同コンソーシアムの主な取り組みに、「Sport in Lifeアワード」という表彰制度と、「スポーツエールカンパニー」認定制度があります。前者は、スポーツ人口の拡大に貢献した取り組みを表彰する制度で、令和5年度は、埼玉県のNPO法人が『地域密着型サードプレイスによる「相談・参加・地域づくり」の一体的支援事業』の取り組みで最優秀賞を受賞。他7団体が優秀賞を受賞しています。後者は、スポーツを通じて従業員の健康増進に取り組む企業を認定する制度で、令和5年度は1252社が認定されました。

その他に同コンソーシアムでは、加盟団体間の事業連携や、SiLのホームページ・SNS等での情報発信も出来ます。ゴルフ事業者も他のスポーツの取り組みを参考にしたり、連携することが必要です。健康増進でゴルフ需要を増やしたいなら、ヘルスケア事業者や医療・福祉団体とも連携すべきです。高齢化社会の今、高齢ゴルファーへの対応はゴルフ事業者にとって喫緊の課題。高齢になればなるほど、持病を抱えている人や、大きな病気の既往歴のある人も増えるからです。

スポーツ庁に、ゴルフに期待することを尋ねてみたところ、

「ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しむことができる生涯スポーツであり、また健康増進にも資するもの。そのため、このSiLの理念との親和性は非常に高いと考えており、是非、積極的な参画をして欲しい」

と答えてくれました。ゴルフ事業者も、スポーツ庁のこのような取り組みに積極的に参加し、ゴルフ×健康における新たな価値の創出に努めて欲しいと思います。