今ちょっとした女子プロレスブームだそう。華やかさとアスリート性など女子ならではの魅力でファンを獲得。〝推し〟の選手を応援するため会場に足を運び、グッズ販売も好調だとか。このブームの一因が、コラボ企画への取り組みです。

漫画に実在の選手が登場したり、選手がコンビニコスメをプロデュースしたり、酒造会社とのコラボでは選手の名前と写真入りの焼酎を販売しています。女子プロレス団体の社長はテレビのインタビューで、「子供や若者に知ってもらうことが大事」と話していましたが、コラボ商品を通じて認知度が高まっています。

このような取り組みをゴルフ界も真似すべきですが、現状はあまり見られません。そこで今回は、健康をベースにした異業種コラボについて考えてみたいと思います。

楽しみながら健康寿命延伸

去る1月28日、横浜市にある神奈川大学にて、楽天モバイル株式会社と神奈川大学、神奈川県庁の産学官が連携したコラボイベントが開催されました。「BACK to SCHOOL 2025」という名称で、シニア層にもう一度学生気分を味わってもらい、健康寿命の延伸について学ぶもの。

健康ゴルフを提唱する筆者は興味津々で足を運びましたが、シニア世代を楽しませる数々の仕掛けがありました。まず、会場の受付では「入学手続き」と称して学生証が発行されます。この学生証は、シニア世代が学生の頃に流行った「なめ猫」のフォトが、来場者の顔写真と一緒にプリントされています。

またスタンプラリー形式で、学園行事(セミナー)や授業(体験ブース)を回り、スタンプを集めると卒業証書が授与されます。セミナーは1時間目、2時間目と表記され、食と栄養が学べるブースは「1年4組家庭科」、運動機能について学べるブースでは「2年1組保健体育」と呼ぶなど、遊び心満載です。

ロコモティブシンドローム、通称ロコモをご存じでしょうか。ロコモとは、骨格、筋肉、神経といった運動器の障害によって身体機能が低下した状態です。ロコモが進行するとフレイルという要介護の一歩手前の段階に陥ります。こうなるとゴルフを楽しむことは出来ないので、ゴルフ寿命の延伸にはロコモにならないための予防が必要です。今回のイベントでも、ロコモ予防に関するブース、いや教室があり、ロコモ度を知る体力測定「ロコモチャレンジ」や足裏の形状から健康度を測定するイベントが開催され、多くのシニアが参加。(図1)楽しみながら健康寿命延伸の情報が得られます。

[caption id="attachment_86992" align="aligncenter" width="788"]

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる[/caption]

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

ゴルフ業界も異業種交流を

神奈川県には「かながわ人生100歳時代ネットワーク」(以下、ネットワーク)という、異業種コラボや産学官連携を促す取り組みがあります。これは民間企業や大学、NPO、自治体が連携し、「学びの場」や「活動の場」の創出に向けたプラットフォームです。一人ひとりが生涯にわたり、輝き続けることができる社会の実現を目指し、218団体(令和7年2月12日現在)で構成され、月1回定例会が開催されます。筆者が主管するゴルフハウス湘南も参画しています。

ネットワークの取り組みの一つに「意見交換会」があります。これは様々な社会課題をテーマに5~10人のグループに分かれて意見交換するもので、テーマは高齢者の社会参加や仕事と介護の両立、子育て世代への支援、障害者や認知症患者の社会参加など多岐にわたります。またこれをきっかけに「部会」に発展するケースもあります。

去る2月6日に開催された定例会で、筆者がこの意見交換会の一つのグループのファシリテーターを務めました。テーマは「運動・スポーツで地域を元気にするために」です。意見交換会には、ネットワークのメンバーが希望するテーマを選んで参加。私のグループはスポーツ事業者が多いと思いきや、終活支援やFP、HP制作等、様々な業種の方が参加されました。(図2)

[caption id="attachment_86993" align="aligncenter" width="788"]

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)[/caption]

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

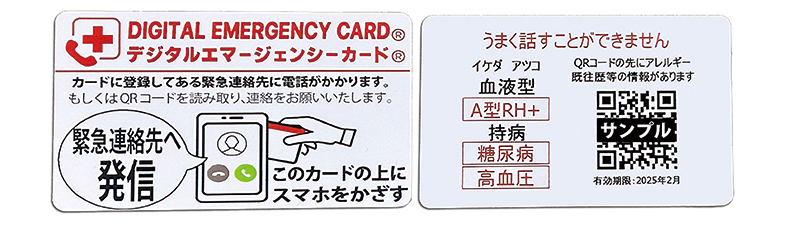

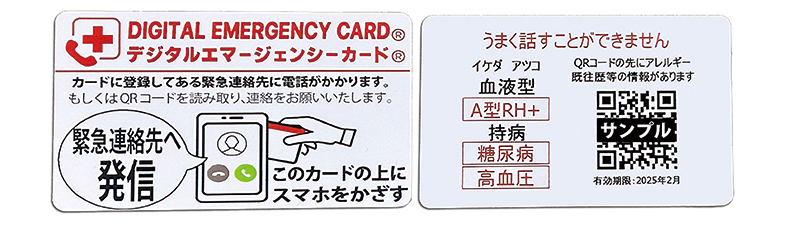

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

[caption id="attachment_86995" align="aligncenter" width="788"]

図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」[/caption]

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる[/caption]

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる[/caption]

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)[/caption]

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

[caption id="attachment_86995" align="aligncenter" width="788"]

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)[/caption]

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

[caption id="attachment_86995" align="aligncenter" width="788"] 図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」[/caption]

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。

図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」[/caption]

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。