ゴルフの弾道測定器やコースの距離計測器など、ゴルフ支援デバイスで知られるガーミン社が、心電図が計れるウェアラブルウォッチ(以下、Wウォッチ)を発表しました。そこで「ゴルフ×医療連携」の可能性を探るべく、ガーミンジャパン株式会社の横浜みなとみらいオフィスを取材。今回は、ゴルフ×医療連携の未来像を探っていきます。

心電図を計測・記録する機能は、対応する機種に心電図アプリを設定することで可能になります。その仕組みは、ウォッチの裏側にある光学心拍計が、心臓の鼓動を制御する電気信号を記録。この記録を同社が20年間構築した膨大な生体データを基に分析し、心房細動と呼ばれる不規則な心拍の兆候を検出します。

使い方はシンプル。ウォッチを手首に装着した状態で、表面のベゼルと呼ばれるリング状の縁の部分を親指と人差し指で軽く触れ、30秒静止するだけ。計測完了後、心臓が正常に鼓動していれば「洞調律」、心拍パターンが不規則で正常に鼓動していなければ「心房細動」が表示されます。また心拍数が毎分120拍以上の場合「高すぎる」、50拍未満だと「低すぎる」と表示。心房細動や高すぎ低すぎが頻繁に出る場合は医師に相談して欲しいそう。計測結果はPDFで出力でき、医師に相談するときに活用できます。(図1)

[caption id="attachment_89514" align="aligncenter" width="788"]

(図1)心電図が図れるウェアラブルウォッチ(写真提供:ガーミンジャパン株式会社)[/caption]

この心電図機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うもので医師の診断に替わるものではなく、家庭用医療機器に該当。健康維持のための〝気づきツール〟として使って欲しいとか。因みに現在は、ゴルフに特化したデバイスにこの心電図機能はありませんが、コースの距離計測やスコア管理機能が備わっているモデルには設定できるそうです。

心電図以外にも健康維持のための機能が搭載されています。心拍数や睡眠の質やストレス状態をモニタリング、ボディバッテリー(疲労度)や血中酸素トラッキング、カロリー消費量、水分補給量などが表示されます。夏は熱中症対策が不可欠ですが、心拍数や水分補給量から熱中症リスクを知ることもできます。(注)

PHRの現状と問題点

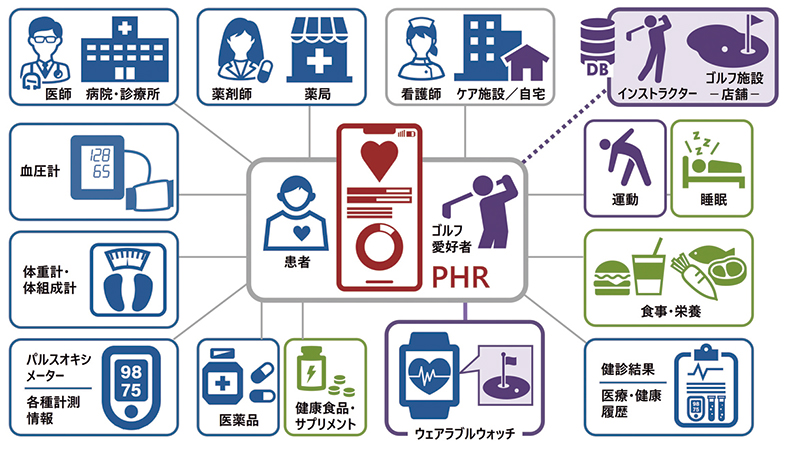

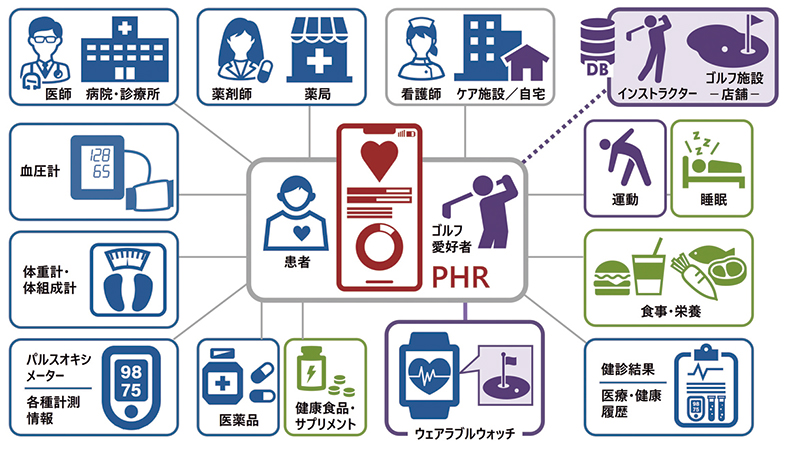

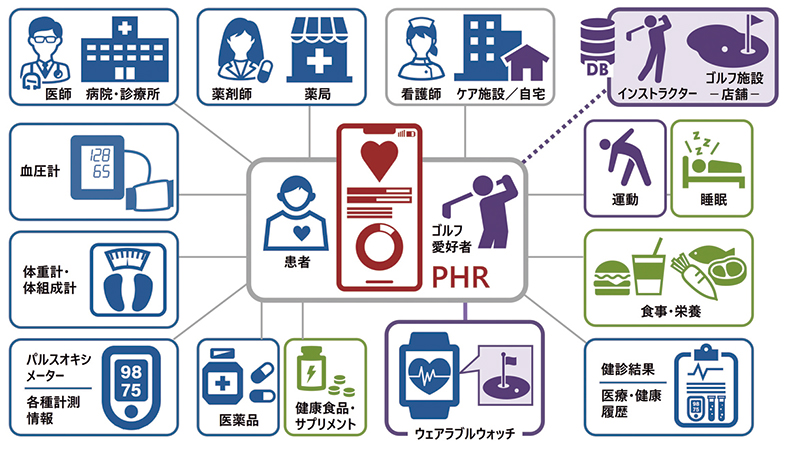

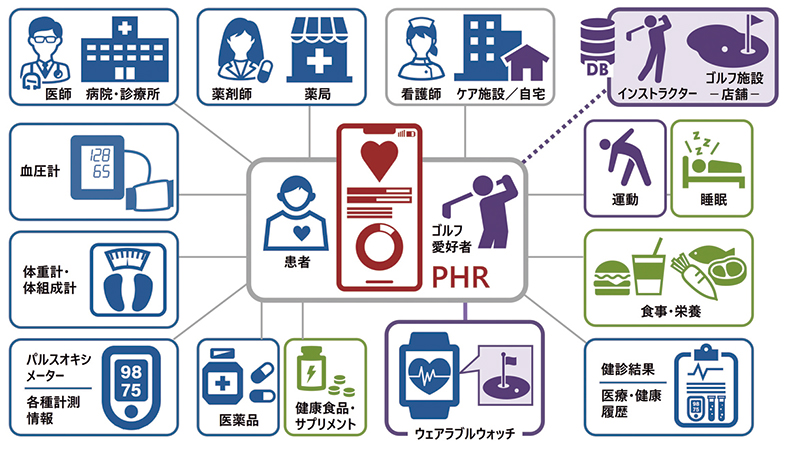

このようなWウォッチは、先月お伝えしたPHRと相性の良いデバイスです。PHRとはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康状態や医療、生活等に関する情報をデジタルで一元管理し、健康増進や診療に役立たせるツールです。このPHRをゴルフレッスンに活用すれば、もっと質の高いレッスンが可能になるはず。その話の前に、PHRの現状と問題点を簡単に整理します。

PHRの利用率は、NTTデータ研究所によると僅か17%(2023年3月現在)。利用率が伸びない原因は、EHR(医療機関で使用される電子カルテや検査等の情報)と連動していない、PHRごとにサービス内容や仕様が異なる等が指摘されますが、最大の原因は入力作業が面倒だから。多くのPHRはスマホにアプリをインストールして利用しますが、血圧や体重計の測定値などを利用者自身で入力するため、その作業が面倒で続かないというのです。「健康オタク」だけが利用して、肝心の健康無関心層やデジタルに弱いシニア層など、健康弱者へのアプローチが不十分ということです。

国内でコンビニよりも多い6万2千店舗以上ある薬局を軸に健康長寿社会の実現を目指す、(一社)日本心不全薬学共創機構の事務局長、宮本理事は「現状の薬局・薬剤師の問題点は、医師の処方に基づき調剤し、治療薬の正しい利用法を指導するという基本的な業務に注力するあまり、患者個々の生活スタイルや背景への慮りが希薄ではないか」と話します。「医薬品による治療は、あくまで健康の回復へ向けた手段の一部。薬局として提供出来る様々なサービスで患者をサポートし、健康弱者である患者が願う〝なりたい自分・ありたい自分〟にもっと目を向け寄り添うべき」と。そのためには患者をもっと知ることが必要で、その有効なツールがPHRなのです。

ゴルフレッスンと医療連携

これら薬局・薬剤師の問題点はゴルフ指導の現状に似ています。多くのインストラクターは、お客様にゴルフスイングを形態模写させるだけで、個々に目を向けていません。

本来は、自然な身体運動をベースに、お客様個々に適した方法(スイング)を引き出し、〝なりたい自分・ありたい自分〟に導くことが大事で、それにはお客様を「深く知る」ことが不可欠です。個々に異なる身体能力や身体特性、性格や感じ方、そしてゴルフに関する履歴情報はもちろん、将来はPHRによるバイタル(生命活動)データや医療、健康、生活情報が加わればより深くお客様を知ることが出来、質の高いレッスンが可能になると考えます。

例えば、既往歴のある人が医師から適度な運動を薦められても、ゴルフインストラクターは〝適度感〟が分かりません。退院直後や通院中で医師から止められていたり、強い痛みや炎症があれば運動を控えるべきですが、症状が安定した回復期や慢性期では、再発防止や機能回復のために適切に運動した方が良いケースもあります。医師や薬剤師とインストラクターがPHRで情報共有・連携すれば、お客様(患者)にとってベターな対応ができるはず。

また、前述した入力作業の面倒さもゴルフで解決できそうです。ゴルフ支援デバイスやWウォッチで得られたゴルフのあらゆる情報とPHRとを連携させ、お客様の情報を一元管理するのです。(図2)

[caption id="attachment_89515" align="aligncenter" width="788"]

(図2)PHRを核とする医療・健康・生活情報とゴルフとの連携イメージ(資料提供:一般社団法人日本心不全薬学共創機構)[/caption]

スコアや全ショットの位置・飛距離、使用クラブの記録、練習場の利用状況やスイングの改善点、更に使用クラブやボールなどの情報は、ゴルフ好きなら好んで入力するでしょう。同時にWウォッチ等で計測されたバイタルデータがPHRに自動入力できれば利用率も上がり、シニアゴルファーの安心安全なプレーに貢献できると考えます。心電図が計れる画期的なWウォッチとPHRとを有機的に連携させ、「ゴルフ×ヘルスケア×医療」の多職種連携で、健康長寿社会を実現させましょう。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

(図1)心電図が図れるウェアラブルウォッチ(写真提供:ガーミンジャパン株式会社)[/caption]

この心電図機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うもので医師の診断に替わるものではなく、家庭用医療機器に該当。健康維持のための〝気づきツール〟として使って欲しいとか。因みに現在は、ゴルフに特化したデバイスにこの心電図機能はありませんが、コースの距離計測やスコア管理機能が備わっているモデルには設定できるそうです。

心電図以外にも健康維持のための機能が搭載されています。心拍数や睡眠の質やストレス状態をモニタリング、ボディバッテリー(疲労度)や血中酸素トラッキング、カロリー消費量、水分補給量などが表示されます。夏は熱中症対策が不可欠ですが、心拍数や水分補給量から熱中症リスクを知ることもできます。(注)

(図1)心電図が図れるウェアラブルウォッチ(写真提供:ガーミンジャパン株式会社)[/caption]

この心電図機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うもので医師の診断に替わるものではなく、家庭用医療機器に該当。健康維持のための〝気づきツール〟として使って欲しいとか。因みに現在は、ゴルフに特化したデバイスにこの心電図機能はありませんが、コースの距離計測やスコア管理機能が備わっているモデルには設定できるそうです。

心電図以外にも健康維持のための機能が搭載されています。心拍数や睡眠の質やストレス状態をモニタリング、ボディバッテリー(疲労度)や血中酸素トラッキング、カロリー消費量、水分補給量などが表示されます。夏は熱中症対策が不可欠ですが、心拍数や水分補給量から熱中症リスクを知ることもできます。(注)

(図2)PHRを核とする医療・健康・生活情報とゴルフとの連携イメージ(資料提供:一般社団法人日本心不全薬学共創機構)[/caption]

スコアや全ショットの位置・飛距離、使用クラブの記録、練習場の利用状況やスイングの改善点、更に使用クラブやボールなどの情報は、ゴルフ好きなら好んで入力するでしょう。同時にWウォッチ等で計測されたバイタルデータがPHRに自動入力できれば利用率も上がり、シニアゴルファーの安心安全なプレーに貢献できると考えます。心電図が計れる画期的なWウォッチとPHRとを有機的に連携させ、「ゴルフ×ヘルスケア×医療」の多職種連携で、健康長寿社会を実現させましょう。

(図2)PHRを核とする医療・健康・生活情報とゴルフとの連携イメージ(資料提供:一般社団法人日本心不全薬学共創機構)[/caption]

スコアや全ショットの位置・飛距離、使用クラブの記録、練習場の利用状況やスイングの改善点、更に使用クラブやボールなどの情報は、ゴルフ好きなら好んで入力するでしょう。同時にWウォッチ等で計測されたバイタルデータがPHRに自動入力できれば利用率も上がり、シニアゴルファーの安心安全なプレーに貢献できると考えます。心電図が計れる画期的なWウォッチとPHRとを有機的に連携させ、「ゴルフ×ヘルスケア×医療」の多職種連携で、健康長寿社会を実現させましょう。