月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「ゴルフ場」記事一覧

ゴルフの技術やスコアの良し悪しは評価に直結するものではありません。当たり前の話ですが、まず『人として』どうなのか、なのです。マウント取ったり、ニギりの無理強いをしてはいけません。ゴルフが上手くてもなんにも偉くありません。ゴルファーにとっての最高の賛辞は「また行きましょう」と言われること。そのために避けるべきは『へぼ』じゃなく『やぼ』。ゆめゆめ油断なさらぬよう。

【伝えたいメッセージはなに?】

前々から不快かつ疑問に思っているゴルフスクールのインストラクター紹介写真。なんでわざわざ腕組んでるんですかね。客商売なのに威張ってメリットありますか。いったいどこの世界に腕組みしてゲストを迎え入れるお店があるのでしょう。それがいかにもゴルフ業界。民度が低い。摩訶不思議。

そもそも腕組みは拒絶や防衛の意を表すボディランゲージ。それでいて顔には笑みを浮かべてるなんてチグハグを通り越して気持ち悪さしかない。どれだけ評判が良くても腕組み軍団スクールは思考停止してるってことだから避けるが吉。ただ、その中でもし違うポーズの人がいたならそれはめっけもん。教わる側は「考える力と信念を有する」そういう先生を選ぶといいです。

そういや以前関わったコースの経営者と支配人も揃って腕組んでコース脇に立ってたなあ。「感じ悪いからやめてください」って進言したんだけど、ぜーんぜん意味わかってなかった。長く社会人やってるはずなのに不思議ね。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフの技術やスコアの良し悪しは評価に直結するものではありません。当たり前の話ですが、まず『人として』どうなのか、なのです。マウント取ったり、ニギりの無理強いをしてはいけません。ゴルフが上手くてもなんにも偉くありません。ゴルファーにとっての最高の賛辞は「また行きましょう」と言われること。そのために避けるべきは『へぼ』じゃなく『やぼ』。ゆめゆめ油断なさらぬよう。

【我が物顔で振る舞うべからず】

スロープレーは罪が重い。他の組も迷惑を被るからだ。しかし、必要以上に焦ることはないし、ましてや真っ当に回っている他の組の赤の他人を罵倒して急かせるなんてのは言語道断。

であるのに唐突に「早く行けよ」と吠える後続組のご老体。しかも我々のホールに領域侵犯した球の在処を親切に教えてやった直後にだ。無礼者め。マスター室で聞くと誰にでも噛み付く狂犬らしいが、賭けてもいい、そういう輩は屈強な男には何も言わない。腰抜けは相手を選んで吠えるからだ。

さて間隔を確認しようとグリーン奥から振り返ると遙か後方のティーイングエリアにいる。まったくどっちがスロープレーだよ。美しい青空の下で遊んでいるのに心の底から楽しめず、理不尽に声を荒らげるような人生を送ってきた可哀想な御仁だと同情申し上げるが、ここはあんたの家ではない。我々はみな対価を払って場所を拝借するだけの客人だ。そこに序列も特例もない。好き勝手できる権利も資格もない。覚えとけ。

パシフィックゴルフマネージメント(PGM)と、東日本高速道路(NEXCO東日本)は、8月19日より『NEXCO東日本 ドラ割×PGM・いばらき常陸国周遊セットプラン、栃木県周遊セットプラン、群馬県周遊セットプラン』及び、『南房総周遊セットプラン』を発売した。

同プランは、北関東3県エリア(茨城県、栃木県、群馬県)及び南房総エリアのPGMのゴルフ場を利用するゴルファー向けに発売した高速道路割引商品。

事前に対象のPGMグループゴルフ場を「PGM Web」で予約後、NEXCO東日本が提供する「ドラ割」申し込みページにて各周遊セットプランを申し込むことで、周遊エリア内が2日間乗り放題となる。価格は各エリアによって異なるが、『常陸国周遊セットプラン』の普通車が5000円(ETCカード所有者に限る)。

さらに、PGMのアプリ・ポイントカードを所有者は、同プランとゴルフ場を利用すると、利用後にPGMポイント500ポイントも追加付与される。

注意すべきは、事前のゴルフ場予約と同プランの申込みの2点が必要な点。各サイトにて申し込みが必要であり、ゴルフのプレー料金と高速道路の通行料金の支払いは別となる。

同プランの利用期間は2026年3月31日まで。是非ともお得にゴルフを楽しんでもらいたい。

ゴルフ場予約、プレー料金等および周遊セットプランの詳細は下記特設WEBサイトまで。

https://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/service/dorawari/

各ドラ割セットプランは左記WEBサイトまで。

・いばらき常陸国周遊セットプラン:

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/ibarakiset/

・栃木県周遊セットプラン:

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/tochigiset/

・群馬県周遊セットプラン:

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/gunmaset/

・南房総周遊セットプラン:

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/2024_boso/

時代に合わせたデジタルとアナログの両立

時代に合わせて、デジタル化をとことん推し進めるべきか。それとも大事なことはアナログとして残すのか……。ここ数年、大きな悩みとなっています。

弊社では、労働力不足に直面する中で社内のデジタルシフトを加速させ、フロントには自動精算機を、カートにはよくしゃべるカートナビを、コンペ幹事の打ち合わせにはAIチャットボットをと、あらゆるシーンでデジタル化を導入していますが、他業界でも同様の取り組みが行われているようです。

たとえばホテル業界では、ゲストに過度な干渉や堅苦しいスケジュールを押し付けないという理念から、人をほとんど配置せず、ゲストに自由気ままに滞在を楽しんで頂く〝セルフホスピタリティ〟という概念が誕生し、高単価を付けています。スタッフ含めて誰にも話しかけられない滞在は、プライバシーが保護され、心地よい時間を過ごせるという価値観を重視したためです。

私は平成生まれながら、古き良き世界観が好みで、ゴルフ場の玄関に旅館のような女将さんを立たせて会員様との日常会話を大事にしたい、とアナログの事例にも挑戦したいと思いつつ、時代の要請はデジタルに向かっておりますので、本稿ではデジタルへの取り組みや今後の展開を書き留めたいと思います。

3DとVRゴルフとの提携

VRゴーグルとクラブデバイス

先日、弊社3クラブ(ザ・クラシックゴルフ俱楽部・西日本カントリークラブ・佐賀クラシックゴルフ俱楽部)では、シミュレーションゴルフを展開する企業3社と業務提携を交わしました。

最初の提携企業は、本誌で既報されたゴルフゾン社との取り組みです。同社はシミュレーションゴルフの最大手で、ソフトには多くのゴルフ場映像が内蔵され、インドアでプレーを楽しめます。その映像に、弊倶楽部3コースを加え、街中のインドアで体験してもらう。九州以外の大都市圏でPRできるメリットがあります。現在、ドローンによるコース測量まで完了し、来年度には3コースが搭載される予定です。

その本誌記事を読んだ関係各社から問い合わせがあり、スカイトラック社や、NTTデータ社が関連するバーチャルリアリティー(VR)機器「EnonoGolf」とも業務提携を交わしました。多くのゴルファーが街中で日常的に弊社のコースを目にし、体験することは、言うまでもなく認知度向上につながり、中長期的に売上貢献となるであろうと考え、積極的に同領域の企業と連携しております。

シミュレーション施設からゴルフ場への具体的な送客設計は、今後詳細を詰めますが、シミュレーターでプレーした後にスクリーン上にQRコードが表示され、それを読み込むと、ゴルフ場のプレー割引券が発行されるなどが想像できます。

それ以外では、新人キャディの教育に「EnonoGolf」のVRが有効ではないかと企んでおります。同社のVR映像は臨場感があり、実際にゴルフコースを訪れたような感覚になります。18歳の新人キャディにVRゴーグルを装着し、講師はPCで共有映像を見ながら、レイアウト説明やバンカーまでの距離等の指導を行う。グリーンのアンジュレーションは実際のコースで実践教育をした方が合理的だと思いますが、全体像の把握にはVRで十分でしょう。

異業種においても、航空機パイロット等、高度で専門的な業種はVRで訓練を行っているようです。これまでキャディは、独り立ちまでに3ヵ月以上の時間を要し、30度以上の気温の中、先輩キャディの背中を追って身体で覚え込ませました。しかし従来の教育スタイルは令和の若者には非常に厳しく、その緩和策の観点でもシミュレーションゴルフ領域との協業は可能性があるはずです。

ギグワーカーの活用

ゴルフ場事業の人手不足が深刻化する中、タイミー社のマッチングサイトを用いて、ギグワーカー(企業に所属せず短期・単発の仕事を請け負う)を労働戦力にする取り組みも進めています。

先般、ファストフードチェーンSUBWAYは店舗スタッフ全員がタイミーという気鋭な運営コンセプトを発表しましたが、マネジメントができる層を中核として、残りはAI・ギグワーカー・アウトソーシングといった組織図で運営する会社が年々増えると思われます。

弊社では、ゴルフ場のコース管理部門(建設業務は不可)と料飲部門でギグワーカーを積極活用しており、運営維持とコスト削減の一体化を目指します。ギグワーカーは従来の雇用形態と比べ、年間を通してみれば、10%程度人件費減少が見込めます。

そこで先頃、キャディをタイミーのサイトで募集しました。〝カートドライバー体験会〟という題目で「時給を払うので体験会に来てください」と謳うもの。1日3時間(時給1000~1100円)の拘束で、2時間はコースで先輩キャディに帯同し、残りの1時間はキャディの魅力や業務内容のオリエンテーション。タイミーはその場で採用スカウトが許されているプラットフォームなため、数名の採用にこぎつけました。

また、いきなりキャディとして採用すると負担が大きいので、業務範囲を制限したカートドライバー(カートの運転を主に行う)という職業を設け、来場者から同サービスについての感想を集めます。数日の研修で独り立ちするため、既存のキャディと比べれば見劣りすると思いますが、タイパを重視する令和の世代は3ヵ月の研修に耐えられないため、このような発想が必要かもしれません。ゴルフ場のあらゆる仕事がギグワーカーになっていく未来を予見しつつ、その波に対応できる体制を構築していきます。

コースにはアナログを残したい

佐賀クラシックGCのウィッカーバスケット

時代はデジタルに向かい、人と人との関係はより浅く瞬間的なものに変わっていく中で、せめてゴルフコースだけはアナログで情緒的かつ歴史的な価値観を継承したいと思っています。マスターズトーナメントのスコアボードが未だに電子掲示板にならない話は有名ですが、改めて委員会のセンスに共鳴いたします。

個人的な趣味の一環でウィッカーバスケットをつくり、パッティンググリーンに挿しています。数年前にスコットランドのプレストウィックGCで本場のバスケットを観たことがきっかけで、その制作を始めました。大半の社員と会員様は、

「無駄なものをつくって、仕方がないやつだ」

とあきれているかもしれませんが、ゴルフコースには、手間暇をかけて、クラフトマンシップを感じさせるアナログ的な価値観が似合うように思います。

デジタルの波に乗りつつ、アナログな世界観も忘れない。両立のゴルフ場運営を模索してまいります。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

クラブハウス内にあるショップはかつて「プロショップ」と呼ばれていた。その呼称だけを現代に引き継ぐゴルフ場も多いが、大半はプロショップ本来の機能が失われている。

欧米のゴルフ場でプレー経験のある人は、日本のプロショップとの違いに戸惑ったことがあるかもしれない。海外のプロショップには、ゴルフ場所属のプロゴルファーが常駐し、メンバーやゲスト、あるいは地域住民のゴルフに関する困りごとに対応してくれる。試打会やクラブフィッティング、地域の子供を集めたコースデビューサポートなど、様々な仕組みが整っているところが多い。

ショップに陳列してあるウェアも、そのゴルフ場のロゴマークが左胸に付いており、アパレルメーカーと協同でダブルネーム仕様となっている。ウェアに限らず、様々なロゴ付き商品が誇らしげに店頭を彩るのだ。

一方、日本のプロショップはお土産中心のキオスクである。バブル時代に接待需要で隆盛を極めた日本のゴルフ場。その名残りはプロショップの商品構成にも色濃くあり、プレー後に取引先にわたす手土産として菓子類やケーキ・フルーツ・野菜などが置かれている。

ゴルフ用品の品揃えも貧弱だが、これは80年代に大型量販店が勢力を伸ばし、プロショップの品揃えや価格では対抗できなくなったことも一因。以後衰退したプロショップは、キオスクの形で細々と命脈を保っている。

プロ不在のゴルフ場

ゴルフ場に勤務するプロゴルファーが減ったことも、プロショップ衰退の一因だろう。その経緯を簡単に述べる。

日本でプロゴルファーの資格を得るには、かつてはゴルフ場での研修や勤務が必須だった。「研修生」と呼ばれる制度で、彼らはゴルフ場に住み込みキャディ業務や雑用をこなし、空き時間にラウンド・練習する。薄給だが給料も出る。地区ごとの競技会(研修会)で腕を磨き、プロテストに挑戦した。ゴルフ場も研修生を応援し、自コースからプロを輩出することが誇りでもあった。自然、プロになってもそのゴルフ場に所属するケースが珍しくなかった。

ところが今は、そのような下積みを必要としない。男子と女子では若干異なるが、各予選会を通り最終テストで上位に入ればプロになれる。また、推薦枠を利用してトーナメントに出場し、優勝後に「プロ宣言」をしてツアー出場権を得、プロになる道もある。下積みを嫌う若者は、できれば学生時代に活躍して、その勢いのままプロの世界に飛び込みたいと考える。

このような事情から、プロとゴルフ場の結びつきは希薄になり、ゴルフ場に常駐するプロが減少。プロショップが形骸化した大きな理由と言える。

一方では、バブル崩壊後の人員削減でプロの卵(研修生)を抱える余裕がなくなったゴルフ場側の事情もある。トーナメントから退いたベテランプロの雇用についても、ゴルフ場は即戦力が欲しいため見送られるケースが多い。なぜなら多くのプロはゴルフが上手でも、ビジネススキルや接客などに必要な教育を受けていないことが多いからだ。実は、この教育の有無が、日米のプロショップの違いに大きく関わっている。

日本のプロゴルファーは球打ちのプロだが、米国PGAはゴルフビジネスのプロを養成しており、毎年1月のPGAショー(フロリダ)にその片鱗を見ることができる。期間中、PGA会員向けに数十科目の講習が行われ、その内容は金融、ビジネスレターの書き方、クラブハウスで行う結婚式の司会やコース管理術など多岐にわたる。その下地があるからこそ、ゴルフ場にとってプロショップは重要な地位を占めているのだ。

それでも筆者は、トーナメントプロのセカンドキャリアとしてもプロショップには可能性があると考えているが、キオスクからプロショップへと進化する上で、利用者がそれを求めていない現実がある。

さて、どうすればいいのか?

リコンセプト目線の売場改革

来場者はゴルフ場でも買い物をする。代表的なのが必需品の「忘れ物」だ。売れ筋は、

・ボール

・グローブ

・ティーペグなどの小物

・帽子類

・雨具

・シューズ

実際にこれらが売れている現実を見るにつけ、必需品の品揃えを充実させることも大事な切り口ではないだろうか!

品揃えで重視すべきは利用者の利便性にほかならない。とどのつまり「あったらいいな!」を満たすこと。その際大事なのは、ゴルフ場や来場者の個性に合わせ、どのような目線で商品を仕入れ、陳列し、売場のゾーニングを考えるか、ということになる。

その要点を筆者は以下のように考えている。

・クラブハウスの雰囲気を毀損させない造り

・アイキャッチになるものを配置して人の導線を確保する

・照明を活用して売りたい商品をアピールする

・売れ筋の商材をその奥に選びやすく整然と陳列する

・購入者の目線(女性目線・男性目線)に合わせた陳列に配慮する

・ダメ押しで購入意欲を沸かせる什器の設置をする

以上は、筆者が現場から得た売れ筋のABC分析による知識と、学生時代に取得したリテールマーケティング(販売士)の発想から箇条書きにした原則である。これを盛り込んだリノベーションが最も効果的だと確信している。

そこで次に具体論を展開していこう。

売場面積は様々だが、ここでは15坪程度のスペースを想定する。まず、視認性の高い場所にアイキャッチとなるトルソー(マネキン)を置き、ジャケット類またはトレンドのウェアを展示する。

そこから誘導するようにグローブや小物類を陳列していく。さらに導線をつなぐためキャップ類およびシューズ類の棚へと回遊させ、最後の会計(サイン)の時に、思わず手が伸びるボールのスリーブ売り。いわゆる「レジ周り商品」だ。

そのボールにもひと工夫が必要だ。中心部の数列に高額の売れ筋を置き、売れ筋の左右どちらかにお手頃価格、逆側の列には安価なもの、という具合に配置するとスムーズに売れる。

業者から委託販売の要望もあるが、ゴルファー目線で不用な物は委託でも置かず、ゴルフ場が売りたい物、来場顧客が買いたい物を選びやすく整理して、全体の雰囲気を壊さないよう配慮する。

以上が筆者の唱えるリコンセプト目線のプロショップリノベーションだ。これにより年間でのショップ売上が1名の人件費を賄うまで増えた実績もある。

ショップ改革は客単価の向上だけではなく、クラブハウスの雰囲気作り(非日常空間でのおもてなし)や顧客満足度の向上にも役立つはず。プロゴルファーのセカンドキャリアを活用できれば、言うことはない。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

パシフィックゴルフマネージメント(PGM)は、沖縄県恩納村に誕生するPGM初のラグジュアリリゾートホテル『PGMホテルリゾート沖縄』を、2026年7月3日にグランドオープンを決定した。

これに先駆け、2026年4月25日より先行営業を実施する。9月には公式サイトを公開し、今秋より宿泊予約の受付を開始する予定になっている。

ブランドシンボルは、沖縄を象徴する県鳥ノグチゲラの凛とした気品と、鮮やかに咲き誇るハイビスカスの華やかさをモチーフとし、沖縄の自然と文化が育んだ“本物”の美しさを大切にし、その価値を深く味わう上質な体験を提供するという想いが込められている。

また、ノグチゲラが羽を休めるように、日常から離れ、心と体を解放する癒しと再生の場所であり、ハイビスカスのように人々が語らい感性を響かせ合う社交の場を創造するという、ホテルが大切にする価値観も象徴している。

●本物志向&上質体験

“本物を知る大人の感性”に応える卓越したホスピタリティで、日常では味わえない極上の安らぎと静寂を提供する。建築、インテリア、香り、アメニティに至るまで選び抜かれた本物だけを揃えた空間で、感性が研ぎ澄まされるひとときを堪能。全客室の中でも、特にスイートルーム以上のカテゴリーでは、専属のバトラーが常駐し、ゲスト一人ひとりの嗜好や希望に合わせたオーダーメイドステイを演出する。

●ウェルビーイング&リトリート

五感と心を解放し、内なるバランスを取り戻すための特別な空間。同ホテルだけに開発されたオリジナルトリートメントが受けられるスパでは、熟練セラピストによる深く穏やかな施術を通じて、心身を体の奥から癒してくれる。

また、自然と調和した設計の中で行うヨガセッション、海の音に包まれる瞑想、整備されたサウナや最新設備を備えたジムなど、“心と体がととのう”ためのラグジュアリプログラムを多数用意。一人ひとりのライフスタイルに寄り添うパーソナライズド・ウェルビーイングを提供し、身体と心が緩やかに再生される時間が体験できる。

【PGMホテルリゾート沖縄 概要】

所在地:〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着幸地原1390外

開業日:グランドオープン2026年7月3日(グランドオープンに先駆け、2026年4月25日より先行営業を実施)

予約開始:2025年秋予定

敷地面積:4万7045㎡(1万4231坪)

構造・規模:鉄筋コンクリート造一部、鉄骨鉄筋コンクリート/地上10階、地下1階建て

客室数・収容可能人数:201室・444名

客室料金:シーズン等により料金は変動。詳細は公式サイトまで。

諸施設:

【飲食施設】

8施設(レストラン5施設、バー3施設)

【付帯施設】

シミュレーションゴルフ/フィットネスジム/サウナ(ドライ・クール)/ガーデンプール(屋外)/インドアプール(室内)/スーベニアショップ/ランドリールーム/サステナブルステーション/スパ

駐車場:196台(地上131台、地下36台、レストラン29台)

アクセス:沖縄県那覇空港より高速道路経由 車利用約50分/無料リムジンバス約50分

PGMホテルリゾート沖縄の動画を含む紹介ページは下記URLまで。

https://www.pacificgolf.co.jp/pgroh-p/

※公式サイトは9月公開予定

【PGMゴルフリゾート沖縄 詳細】

同ホテルが併設される「PGMゴルフリゾート沖縄」は、眼下にはターコイズブルーに輝く東シナ海、はるか本部半島や伊江島を見渡せる壮大な景観が広がり、地元沖縄の方から観光客まで、多くのゴルファーに利用されている。

コースは2017年に青木功が改造監修して以来、さらに戦略性が高まったチャンピオンコースに仕上がっている。2017年から2019年まで、JGTOツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」を3年連続で開催。

また2023年より「チャリティゴルフ」を開催し、ゴルフを通じたチャリティによる社会貢献活動を行っている。日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場ブランド「GRAND PGM」(グランPGM)として運営している。

所在地:〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043

TEL:098-965-1100

コース概要:27ホール/1万726ヤード/パー108

アクセス:沖縄自動車道・石川ICより約10km

詳細は下記WEBサイトまで。

https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/

ゴルフの技術やスコアの良し悪しは評価に直結するものではありません。当たり前の話ですが、まず『人として』どうなのか、なのです。マウント取ったり、ニギりの無理強いをしてはいけません。ゴルフが上手くてもなんにも偉くありません。ゴルファーにとっての最高の賛辞は「また行きましょう」と言われること。そのために避けるべきは『へぼ』じゃなく『やぼ』。ゆめゆめ油断なさらぬよう。

【みなさんどうぞお気遣いなく】

ラウンド中のビギナーは忙しい。あちこち散らばる打球を追いかけて心身ともに疲れ切ってる。それに加えて同伴者の気遣いというかお節介の相手までしなきゃならない。結果がどうあれ、自分で考えて自分のゲームを楽しみたいのに、いちいち指示されてそれを黙って拝聴しなければ生意気?無礼者?問題はそれらが一見善意に見えるところ。こちらにも気を悪くする権利があるのに、「ためを思って言ってくれてる」言葉を受け入れられない自分が悪いの?と罪悪感まで抱える羽目に。そんな不当な我慢を強いてはいけません。

ビギナーと回るときは、請われるまで構わない、見守らない、指図しない。進行を気にするだけでいい。時間がかかるなら、自分の持ち時間をあげればいい。ぼんやり観察してないでスピーディーに動け。たとえ傍目には未熟で間違ってても口出しは無用。自分でそこに気づかなきゃモノにはできない。余計な助言はひとさまの成長を妨げる愚行であると認識する。黙っているのが愛だよ。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

パシフィックゴルフマネージメントと、アコーディア・ゴルフは、両社合同で全国のPGMおよびアコーディアのゴルフ場・練習場のプロショップにおけるアパレルキャンペーン『プロショップ感謝祭』を開催している。

今回の『プロショップ感謝祭』は、7月25日~9月1日までの期間中、今年の春夏モデルのアパレル対象商品がクリアランス価格からさらに10%オフとなる。さらに、「ブリヂストン夏祭り」「ECCOシューズキャンペーン」も同時に開催。人気のゴルフアイテムが多数ラインナップされているので、キャンペーンを活用して今年の「夏ゴルフ」を楽しんでみてはいかがだろうか。

【1)PGM×ACCORDIA合同 『プロショップ感謝祭』】

開催期間:7月25日~9月1日

開催場所:PGMおよびアコーディアのゴルフ場・練習場

対象外ゴルフ場:総武カントリークラブ 北コース、亀山ゴルフクラブ 亀の子ショートコース

企画内容:25春夏ゴルフウェアをクリアランス価格よりさらに10%オフ

対象商品:キャロウェイゴルフ、ニューバランス、フットジョイ、ルコックゴルフ、フィラゴルフ、クアルトユナイテッド、トミーヒルフィガーなど

※対象ブランドは店舗にて確認。

※店舗により取扱いブランド・商品が異なる場合あり。

※一部対象外商品もあり。

詳細は左記キャンペーンページまで。

【PGM】

https://www.pacificgolf.co.jp/proshop/thanks/2508/

【アコーディア】

https://www.accordiagolf.com/shop/campaign/detail_202507_apparel.html

【2) ブリヂストン夏祭り】

開催期間:7月26日~9月24日

開催場所:PGMおよびアコーディアのゴルフ場・練習場

対象外ゴルフ場:総武カントリークラブ 北コース、亀山ゴルフクラブ 亀の子ショートコース、PGMゴルフアカデミー銀座

企画内容:

【アコーディア・PGM共通】ボール10%ポイント還元、キャディバッグ・サマーグローブを特別価格で販売

対象商品:ブリヂストンボール、キャディバッグ、サマーグローブ

※店舗により取扱い商品が異なる。

詳細は左記キャンペーンページまで。

【PGM】

https://www.pacificgolf.co.jp/proshop/bs/2507/

【アコーディア】

https://www.accordiagolf.com/shop/campaign/detail_202507_bridgestone.html

【3) ECCOシューズキャンペーン】

開催期間:7月25日~8月25日

開催場所:PGMのゴルフ場・練習場・インドアゴルフ65カ所、アコーディアのゴルフ場・練習場21カ所

企画内容:期間中、特別価格にて販売

【PGM】表示価格より10%割引

【アコーディア】対象商品購入で通常ポイント+特別ポイント還元

対象商品:ECCOブランドのゴルフシューズ

※店舗により取扱い商品が異なる場合あり。

詳細は左記キャンペーンページまで。

【PGM】

https://www.pacificgolf.co.jp/proshop/shoes/2508/

【アコーディア】

https://www.accordiagolf.com/shop/campaign/detail_202507_ecco.html

八峰しらかみは7月14日、「能代カントリークラブ」(秋田県山本郡八峰町)をリニューアルオープンした。

2024年6月に前運営会社の事業停止により休業していた同コースを取得。コース改修や設備導入を経てリニューアルオープンするとともに、電話、公式サイトでの予約受付を開始した。

東北初となる「5人プレー」、自動追従型キャディロボット「Hello Caddy」、一人用ゴルフカート「TGC」の導入、および新支配人に就任した佐藤和夫によるゴルフレッスンの開催等、リニューアルオープンによって魅力的なゴルフ体験を提供。

生まれ変わった能代カントリークラブを是非体験して欲しい。

【能代カントリークラブ リニューアル概要】

・東北初「5人プレー」を導入

・支配人の佐藤和夫によるゴルフレッスン実施

・乗用カート全台(55台)ナビ付に更新

・乗用カートのフェアウェイ乗り入れ可能に変更

・自動追従型カート「Hello Caddy」を導入

・一人用ゴルフカート「TGC」を導入(8月予定)

・セルフチェックイン、自動精算機導入

・コース改修でベストスコアチャレンジコースに一新

なお、コース改修にあたり、枯れたマツを2388本伐採し、サクラやモミジなど750本を植樹、アジサイなどの苗木も植え四季折々の景観を楽しめるように整備。

木の配置が変わり新しくバンカーも4つ追加されたため、過去にプレーをしたことがあっても、新鮮に感じるコースに生まれ変わっている。

全てのゴルファーが快適かつ楽しんでプレーができるゴルフ場にしていくために、今後もさまざまなリニューアルを予定。

オフシーズンには、ドローンレースの開催などゴルフ以外の楽しみ方も提供していく。

【施設概要】

・所在地:〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面18

・電話番号:0185-88-8732

・FAX:0185-88-8733

・開場日:1965年4月10日

・統括支配人:川尻 政行

・コース設計者:杉本英世、丸毛信勝

・コース概要:18ホール/6200ヤード/パー72

・コースレート:69.7

・アクセス:秋田自動車道 能代東および能代南いずれからも15km以内

・ホームページ:

https://www.noshirocountryclub.com/

・予約専用ページ:

https://reservation.swingclubweb.com/5219/top

今を遡ること4年半前、2020年10月に、福岡・ザ・クラシックゴルフ倶楽部は、倶楽部創設3回目のメジャー大会「日本女子オープン」(優勝 原英莉花プロ)を開催しました。

次回のメジャー誘致は3年後の2028年、同じく日本女子オープンです。18ホールズの改造を昨年終え、現在は大会コースを急ピッチで養生しております。

本稿では、過去大会の経験や次回大会に向けた取り組みを中心にご紹介します。

【前回大会の記憶】

女子オープン2020年大会は、忘れもしないコロナ禍で、一般非公開試合となりました。地元のギャラリーと喜びや興奮を共有できなかったことは残念ですが、様々な学びを得られました。

女子オープンの開催コースとなる条件は日本ゴルフ協会(以下、JGA)の考えの下に設計され、コースレイアウトや周辺のパーキングスペース、場内の敷地面積、ドライビングレンジの大きさ等、多くの項目があるようです。

日本のゴルフの総本山であるJGA主管の大会だけに、世界基準と照らし合わせながら、日本のゴルフをより良く発展させるとの意思が込められています。

具体的には、パワーゲームがプロ競技の世界潮流となる中、本大会ではオープン史上最長セッティングを更新する6761ydsに設定。

空中ハザードとなる木々の伐採やコースからの景観を高めるコース外周の伐採、IP250ydsを想定したFWバンカー位置の見直し、更にはゴルフ場の基本となるコース内のOBエリアを撤廃し、完全に外周のみをOBと定義しました。

実は、OB杭も全て抜き取り、藪の中に設置していたイノシシフェンスをOBラインと定義したのです。OB杭がゴルフ場からすべて抜かれたナショナルオープンは記録上初めてと聞いております。

OB杭の抜き差しは、コース管理上、非常に大変な作業で、復旧に1週間は要しますが、OB杭が全く見えないゴルフ場はコースのビジュアルをより良く見せるように思います。

FWラインも大きく広げました。これではゲームを簡単にしてしまうとの意見もありましたが、この作業の本質は、プレーヤーに対して多様な攻略ルートを用意したということです。

従来の国内プロトーナメントは、狭いFWに長いラフ、ティーショットの落とし所は1点のみのセッティングが目立ちますが、全英・全米という世界のメジャーでは、ロングヒッターを中心に、アマチュアが考えもしない攻略ルートを構想しており、それが観る人を熱狂させています。

プロスポーツはエンターテイメントであることをいつの時代も忘れてはならない。本大会では、その点も一つの学びとなりました。

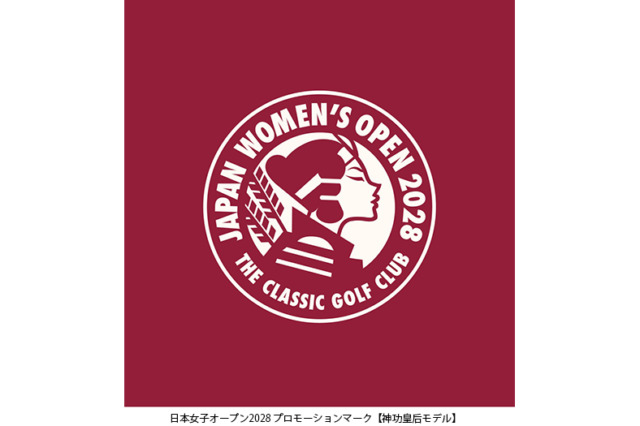

【2028のプロモーション】

さて、来たる2028年の女子オープンに向けて準備を進めている最中ですが、初期段階として先頃プロモーションマークを作成しました。

マークのモチーフは、福岡県に所縁のある歴史上最強の女戦士「神功皇后」です。神功皇后は、日本武尊の第2子・14代仲哀天皇の皇后で、15代応神天皇の母とされます。

神と交感する能力を持つ巫女的な女性であったとされ、神功皇后についてのエピソードは、どれも伝説的です。

古事記・日本書紀にもその名が記され、卑弥呼と並ぶ古代日本の象徴的なヒロインのひとりであり、日本で初めて紙幣に肖像が描かれた人物としても有名です。

ロゴやマークは、最も観客の目につくビジュアルであり、その商品の印象までも左右するもの。

過去のナショナルオープンを振り返ると、マークへの好感度は、当然オフィシャルグッズの売上を高めます。

詳細な数字は控えますが、17年の岐阜関カントリークラブの「織田信長」や23年の芦原ゴルフクラブの「恐竜」は大変な人気を誇り、物販も盛況であったと聞いております。

昨年度、弊社を拠点に練習しているプロゴルファーの清水大成プロの応援として、パインハーストNo2で行われた全米オープンの会場を訪ねましたが、大会のプロモーションマークのモチーフとなっているパターボーイ(小さな少年像)は大変な人気で、大半のギャラリーがロゴ入りのアイテムを持っていました。

このような経験から、マークのモチーフは、木や花等の自然物ではなく、思い切ってキャラクターを採用したのです。

現在、同マークの看板やアイテムの製造に取り掛かり、47(フォーティセブン)とのコラボキャップも開発して、販売を開始しています。

ゴルフを遊びつくした成熟したゴルファーは、揃って国内外の名門クラブやナショナルオープンのロゴが入ったゴルフウェアを愛用している印象がありますが、私どももそのお気に入りの中にスタメン入りすることが目標です。

【ゴルフ市場活性化の鍵を握るスタートアップ】

スポンサーの費用効果を可視化するサービス「Brand Insight」

私どもが重視するゴルフ場ビジネスは、プロゴルフとは切っても切れない関係です。

それは、会場を提供することによるPR効果もありますが、プロ団体がスター選手を作り出し、それがテレビに映ることによって、ゴルフギアが売れ、ゴルフ場でプレーするモチベーションにつながってくるからです。

一言でいえば“市場の活性化”を論理的に考え、その上で弊社は積極的にプロ団体に協力をし、地元の若手ゴルファーを応援する取り組みも年々加速しております。

先般、私どもの関連会社は、福岡に拠点を置くスタートアップ、株式会社NextStairs社と業務提携を交わしました。

同社は、画像認識AIの技術を用いて、スポーツにおけるスポンサーの費用対効果を可視化するサービスを提供しています。

可視化する技術の具体的な一例をあげると、従来、人間がストップウォッチを握って計測していたスポーツ中継におけるスポンサーロゴの露出秒数をAIを用いて計測し、

更には画面上のロゴサイズ、ロゴの位置、連続露出、多重露出といった項目も考慮して、より迅速に、そして実態に近いスポンサーシップの広告価値を算出するものです。

私も経験がありますが、興行のスポンサーを依頼するとき、多くの場合はお願いごとになってしまい、

「この金額を出して、いくらの効果が期待できるの?」

と質問されると、回答に困ることが常態化しており、このような不合理を解決するのが同社のサービスです。

ゴルフ市場を伸ばしていくために、プロゴルフは一つの大きなコンテンツであり、それをお願いビジネスにしないこと、社会貢献という言葉に逃げないことが今求められています。

微力ながら、弊社はこの切り口を重視して、市場活性化における役割を考えてまいります。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

近年、未知のウィルスによる感染症の流行や異常気象による災害が世界各地で発生し、私たちの生活に影響を与えています。これらを解消するために、「生物多様性の保全」や「地球温暖化防止」の国際的活動に関心が高まっています。

社会・経済全体が「生物多様性」(生物間の差異)による「自然環境=自然資本」からの恵みである「生態系サービス」に依存しています。過去50年間、人類は自然の回復力を超えた「自然資本」の利用によって豊かになりましたが、「生態系サービス」は劣化傾向にあります。

そのため「生態系サービスの劣化を止め、回復軌道に転換させる活動=ネイチャーポジティブ」が必要とされ、2022年12月にモントリオールで開催された「国連生物多様性条約第15回締約国会議」(COP15)で、2030年までの世界目標として採択されたのが陸域・海域の30%を生物多様性の保全地域とする「30by30」(サーティー・バイ・サーティー)です。

「生物多様性」が重要な理由は、全ての生物が補完し合いながら生態系を維持しているため、ある種の遺伝子や生態系が失われるとその影響は他の生物にも及び、全体のバランスが崩れてしまうからです。そもそも、人間の身体を形成している細胞の6割弱は微生物によるもので、その遺伝子の数は人間固有のものの数百倍にも及ぶと言われており、私たちの生命は地球と不可分なものとなっているようです。

また、近年、大きな問題となっている「熱中症」による死亡者数は、厚生労働省調べでは2000年207名、2022年1477名と約7倍に増加し、その約8割が65歳以上の高齢者とのことです。昨年は観測史上最も暑い夏となり、国連は「地球沸騰化の時代が来た」と危機感を露わにすると共に「人間の活動が地球温暖化を引き起こしていることは疑う余地がない」と断定しました。

このような事態を解決するために「持続可能な開発目標(SDGs)」を定め、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の欲求を達成することを目指しています。即ち、人類は限りある資源を活用して進歩することを目指して一直線に発展を続けてきたが、その価値観の転換=人間観の転換を迫られているのです。

具体的には「直線型(資源を採掘し、モノを作り、捨てる)から循環型へ」「集中型から分散型へ」「専有から共有へ」と言ったような言葉で表現される「余裕」と「多様性」を持ちつつ、困難に直面した時に適切な対応ができる方向に転換しなければなりません。

幸い、ゴルフを含めたスポーツには、互いをリスペクトすることや、共感することを自然に身に付けられる効用があります。「ゴルフの普及」は、単に業界発展のためだけではなく、もっと広範な効果を意識する必要があるでしょう。

原則論は以上にして、次の提案をゴルフ場において検討頂きたいと思っています。

「30by30」達成のために、我が国では「国立公園などの保護地域の拡張と管理の質の向上」及び、民間企業の所有地等で生物多様性が保たれている「里地里山」等を「自然共生サイト(OECM)」として認定することとしています。

ゴルフ場(その一部でも可)は、「自然共生サイト」として認定を受けることができる可能性があります。「自然共生サイト」として認定されれば、地球環境の保全に貢献するゴルフ場企業としてイメージの向上にも繋がります。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今年も酷暑が予想され、ゴルフ場のメンテナンスが難しくなりそう。グリーンの被害も今から心配だ。そこで今回は芝生について解説したい。まず、日本のゴルフ場で採用されている芝の部位と芝種は、

・ティーイングエリア=高麗芝

・フェアウェイ=高麗芝

・ラフ=野芝

・グリーン=ベント芝

このような構成で使い別けるコースがほとんどで、日本の気候に配慮した設定といえる。

高麗芝は別名「日本芝」と言われ、暖地型。一方のベント芝は「洋芝」と言われ寒冷地型に分類される。ちなみに洋芝=ベント芝と一言で括られがちなのだが、ベントには100種以上の品種が存在する。

観賞用(庭園用)とは異なるゴルフ場の芝は、スポーツターフとして日々研究されている。グリーン用は繊細なボールの転がりを追求するほど葉先が細く、アップライトに立って生育することが求められる。近年は地球温暖化による異常気象に耐えられるよう、寒冷地型でも暑さへの耐性を備える改良もテーマになる。

バブル創成期、日本のゴルフ場のグリーンに使われた品種はペンクロスが一般的で、当時は第二世代だった。現在は第六世代まで進化している。

フェアウェイでベント芝が使われるのは、北海道などの寒冷地に限られる。この地域のゴルフ場は、全ての部位が単一の芝種で構成され、刈高を変えることでフェアウェイラインを変化させることができる。戦略性が高いトーナメントセッティングへのアレンジも容易にでき、汎用性が高く理想的だ。

しかしながら日本の大半のゴルフ場は、気候の制約からフェアウェイの芝は高麗となる。高麗芝は乾燥に強く、土壌中の水分が少ない環境でも比較的我慢ができ、踏圧にも強い。暖地型だが寒さにもある程度耐えられるため、その万能性から多くの地域で採用されている。

散水設備においても、高麗芝を採用するゴルフ場ほどスプリンクラーの設置数が少なく、造成コストが抑えられるメリットがある。ただし近年の酷暑下では、高麗芝の乾燥が深刻化し、コース管理も夏場は散水業務に追われている。つまり、寒冷地型並みの散水設備が必要になってきているのだ。

目土バッグ導入の背景

次に、目土について説明しよう。ショットで削り取られた芝生は放置すると再生されない!このことを筆者は強調したい。フェアウェイやグリーン周り、パー3ホールでのティーショット時にダウンブローで打ったりダフった場合、芝は削り取られディポット跡が残る。

削り取られたこれらの部位には、前述のように高麗芝が使われている。高麗芝の特性は、ライナー(匍匐茎)を伸ばし、その先端や節から、芽や根が成長するため、横に広がりながら芝面を形成する。この時、削り取られたまま放置するとライナーを伸ばせず、つまり住み家を造れず、削り取られたディポットはいつまでもそのままの状態となるため、住み家をちゃんと用意すべく目土(砂)を補充しておく必要がある。

それ以外にも目土を施す効果はある。たとえば・・・。

・ディポット跡に目土(砂)をして表面を平らに整えると、次にプレーするゴルファーが不公平なライを避けられる。

・排水性の改善効果があり、ディポット跡がぬかるむことを防止できる。

・地表面を平らにすることで、ボールの転がりやショットへの影響を抑制できる。

つまり目土には、多くの効果が期待できるわけだ。

その目土の効果を、ゴルファーに認識させたいと筆者は以前から考えていた。そんな折、約10年前からゴルフ愛好家に普及し始めた「ターフエイド」という、オシャレで使い勝手が良い目土バッグの存在を知った。

製造販売元を調べたところゴルフライターの高梨祥明氏(ポジション・ゼロ株式会社:千葉県)に辿りつき、連絡をして訪問した。高梨さんはEditorであり、Creator兼Craftsmanと多彩な人。「ターフエイド」製品化の経緯や想いを聞くにつけ、芝草に対する思い遣りや考え方に筆者は共鳴。ゴルフ場用にカスタマイズして導入したい旨を伝えると、快諾を得、ゴルフ場への導入に動きだした。

ただし幾つかのハードルがあり、特に価格が難問だった。この目土袋は個人のゴルフ愛好家向けなため、贅沢な造りで目土袋としては高額(税込7810円)で、業務用にアレンジすれば更に価格は上がってしまう。そこで業務用ではなく、来場者への新たな価値観の提唱としてこの目土袋を位置づけることにした。リコンセプトの発想だ。

価値観の見直し

筆者が取り組んだ施策は「ターフエイド」をコースAccessoryの一部と位置づけ、削られたターフをプレーヤー自身が楽しく目土をするという、新たなゴルフ場文化の構築であった。

プレーヤーに業務用の古びた目土袋ではなく、洒落たバッグで楽しんで目土作業をするスタイルを定着させたいと試みた。この目土袋は、持ち手がバッグの中腹にも付いていて、そこを持つと水平にバッグが傾き、目土作業がやり易いことも好都合だった。また、目土袋と目土ステーション(目土箱)のアイコンを同一化させ、アイコンで双方をつなぐことで補充の意識付けも行う。メンバーシップ色が濃いゴルフ場ではコースを労わる光景を見かけるが、そのスタイルをゴルフの嗜みとして演出したいと考えたのだ。

業務用に際してカスタム化にも着手した。耐久性の向上(持ち手部分を強化し繰り返しの使用に耐えられるよう変更)と、オリジナリティの追求だ。ゴルフ場名をオンネーム化することで、各コース独自のブランドイメージを高めたもの。

この「ターフエイド」の導入により、主として以下の3つの成果が確認できたことは何よりも嬉しかった。

・目土作業の促進:ゴルファーが積極的に目土を行うようになった。

・意識向上:目土の重要性が広く認識され、芝生の維持に対する意識が高まった。

・利用者からの評価:おしゃれで使いやすいバッグとして、メンバーから高評価を得られた。

筆者が提唱するリコンセプトは、コース内における標識など物質的なものばかりではない。ゴルフ場の個性や思想に合わせた生き残り策には、そのコースならではのスタイルやメッセージ性、こだわりも大事な要素になってくる。それが定着・熟成していくことで、ゴルフ場の品格や居心地の良さ、独自の世界観が世代を超えて受け継がれてゆくと思うのだ。

また、酷暑下の芝生管理は激務である。プレーヤーが目土を行えば作業員の労働が軽減され、効率化でき、そのコースの雰囲気は思い遣りに満ちたものになるはずだ。それがリコンセプトの本懐でもある。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

鹿沼グループは、令和7年度の新入社員として全国から10名(大卒6名・専門学校卒1名・高卒3名)の若手人材を迎え入れるとともに、3月より運営を開始したシェアハウス「ULMUS BASE(ウルムスベース)」に2名が入居した。

「ULMUS BASE」は鹿沼市内の古民家をリノベーションしたもの。県外や市外からの受け入れを積極的に行い、移住者を採用できるような体制を整え、入社後も安心して働けるように社内講師の新人研修やチューター制度を導入。

基本的なマナーやサービス、経営理念、労務や人事、マーケティングなど、自社で研修を実施し先輩講師より学ぶ場として開設。チューター制度では若手先輩社員がマンツーマンでサポートすることでメンタル面もフォローする。

また、リビングには大きなテーブルを設置し、入居者以外の同期も気軽に集まれる交流の場を提供。来年度以降の新入社員も入居可能で、今後は同期だけではなく、会社の仲間との交流の場につながっていくことも狙いのひとつとしている。

鹿沼グループシェアハウス「ULMUS BASE( ウルムス ベース)」

「ULMUS BASE」のULMUSは楡の木を表しており、鹿沼グループのビジョンである「次のゴルフ場を創り出す」を具体的に実現していく為に、様々なことへチャレンジしていく姿を表現するサブブランド。

シェアハウスが、「ULMUS(楡の木)」のように地域に根付き、そして横に広がる大きな木に育つ拠点(BASE)になるようにと、「ULMUS BASE」と名付けた。

また、鹿沼市が本年度より実施する「新卒者就業祝金事業」において、第1号申請者として同グループの新入社員が申請。この制度は、鹿沼市内の企業に就職した新卒者に対して、3万9154円(サンキューいちご市)を支給するもの。

同グループは今後も地域に根ざした企業として若者の雇用創出と、働きやすい環境づくりに積極的に取り組み、地方創生へ貢献していく。

平和グループで国内172コースを運営するアコーディア・ゴルフが東千葉CC(千葉)とアクアラインGC(同)で6/13より「ナイトゴルフ」の営業を開始した。

営業前に先駆け、プロトーナメントの舞台として名高い東千葉カントリークラブ(千葉県東金市)にてGEW編集部の取材班がいち早く潜入し、照明下でのプレーという非日常体験をレポートする。

プロ仕様の難関コースがナイト仕様に進化

東千葉CCの東コースといえば、かつて日本オープン、日本プロ選手権など数々のビッグトーナメントが開催された“名門コース”。そんな難関舞台が、夜になると全く異なる顔を見せる。

ティーイングエリア、フェアウェイ、グリーン、そして林に至るまで、コースに設置された約600台のLED照明器に照らされ、光と影が織りなす幻想的な世界が広がる。

特に、クラブハウス前のエントランスから1番ティーグラウンドに向かう瞬間は、まるで映画のワンシーンのようだ。カートに乗り込めば、送風機付きの「クールカート」が乗車を感知して自動で動き出した。

前後座席天井部に4台付いているので、風向きや風量を各自調整できるのもうれしい。カート道も車両前部のLEDライトが夜道を明るく照らしてくれ、視界は良好だ。

“影”との戦い

コース内に照明柱を約120本設置し、1本につき平均5台のLED照明をつけているおかげか樹木やプレーヤーの影ができにくく、ティーショットでの打球の視認性も問題なし。

セカンド地点からバンカーやクリークも確認できたが、暗がりに入った際、ボールのライの状況は顔を近づけないと分かりづらい場所もあった。

グリーン周りはどこにいってもOK

スコアメイクに重要なショートゲームだが、東千葉の高速グリーンは昼夜問わず妥協なしでグリーン周りは十分な光量が確保されていた。芝目や傾斜も問題なく視認でき、グリーン周りでのロストボールすることはなさそうだ。

夏のゴルフシーンが変わるかも

「ナイトゴルフ」の魅力は、プレー体験だけではない。

杉林の隙間から差す光、カップに沈むボールの影、ナビ付きカートの誘導ランプまで、すべてが画になる。

Instagram世代にも訴求力抜群のロケーションだ。

都心から近く、ロッカーやシャワーも利用可能で帰りの渋滞もなし。何より夏の猛暑を回避しながらプレーを楽しめる「ナイトゴルフ」は夏ゴルフの定番になるかもしれない。

【営業概要】

営業開始日:2025年6月13日よりスタート

営業対象コース:

西コース OUT(18ホール・LED照明付き)

東コース IN(18ホール・LED照明付き)

ナイトゴルフ・スタート時間帯

16:30~18:30

プレー料金

平日1ラウンド7990円~、土曜12990円~、日祝10990円~。

ハーフプレーは平日3990円~、土曜7990円~、日祝6990円~。

※8月末までの利用料金

※スタート時間や期間は変更の場合あり。特設サイトで最新確認を推奨。

https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/

ゴルフ場のクラブハウスのゾーニングで最も重視すべきは、女性が利用するスペースの充実であると筆者は考える。そのため、リコンセプトを行う際は女性の気持に配慮するが、その必要性はコロナ期に起きた女性ゴルファーの動向によって重要度が増してきている。

コロナ特需で約60万人(矢野経済研究所「ゴルフ市場に関する調査(2022年版)」調べ、以下同)のゴルファーが増えたとされる。その内訳は新規ゴルファー43%、休眠復活ゴルファー57%だが、驚くのは男女比が男性56%、女性44%で拮抗していること。

とりわけ新規参入ゴルファーでは、20代、30代の女性は増加した人数の78%を占めるとか。コアな女性ゴルファーのゴルフ場来場率は平均20%未満とされ、依然として70代、60代、50代の男性が圧倒的に多い。せっかく増えつつある女性ゴルファーを離脱させないためにも、リコンセプトの役割は非常に大きいと考えている。

特にSNS時代における女性インフルエンサーの拡散力は、現代のゴルフ場経営において軽視できない力をもち、ファッション要素が大事になる。

ゴルフファッションは宮里藍さんのへそ出しで物議を醸した時代に火がつき、今では日本や韓国を中心にブラッシュアップされたゴルフアパレルが多くの女性の心をつかんでいる。80年代バブルのスキーブームがファッションで着火した現象と、二重写しの観がある。

ゴルフウェアを着て微笑む投稿はフォロワー数のアップにつながりやすく、バズりやすい。特にInstagram、Facebookにゴルフの投稿が激増して、第四次ゴルフブームの一因になった。そんな時代におけるリコンセプトの目線は女性ウケする仕掛けが外せない。というよりも、最重要視しなければならない。

昭和感からの脱却

その目線で現状を俯瞰すると以下のことに気づかされる。まず、バブル崩壊の1991年以降、新設のゴルフ場は殆ど誕生していないが、少数の新設コースはいずれもハイセンスな雰囲気を漂わせ、昔ながらのゴルフ場と比べておしゃれ感が段違いだ。旧来のゴルフ場はコストをかけた割にダサく、時代の変遷を感じさせる。

新しいゴルフ場は、多額な建設費をかけず建屋をコンパクトで機能的にしながら、トータルの建設費を抑えている。その反面、内装やFFE(Furniture=家具、Fixture=什器、Equipment=備品)にコストをかけてセンスの良さを漂わせる。

ダサい、やぼったいという感覚は、建屋よりも内装やFFEの部分で強く印象づけられる。古臭く、時代遅れのFFEは、同じ古さでも歴史を重ねた重厚さとは本質的に違う。

この連載で筆者は、バブル時代のクラブハウスに異常なコストが投じられ、もはや成金趣味の残滓として老境をさらす現状を嘆いてきた。バブル期のクラブハウスのFFEは、ダサい、やぼったいとの意味で昭和感満載なのである。

むろん「昭和感」が全て悪いわけではない。例えば昭和初期のモダン建築の部類に入るクラブハウスは、令和の時代になって再評価され、むしろ価値が上がっている。そのようなモダン建築に合わせた家具類は素晴らしいものが多い。そのことを誤解なきよう言及しておく。

さて、バブル時代のFFEは材質にこだわり高価だったが、バブル崩壊後の暗黒時代に放置され、毀損しているものが多い。かつてはオーナーの一声で決まった高級品の「大人買い」が影を潜め、現場責任者が「3社見積もり」で値段を叩くように購入した。失われた30年の昭和・平成時代、つまり長期デフレの時代に安普請のFFEに入れ替えられて、豪壮なクラブハウスとのミスマッチが悲哀を誘う。そんな没落感がダサさの正体だと筆者は思う。

想定されていない史実

ゴルフ文化が日本に伝わり百十数年経った。ゴルフ発祥の地スコットランドでは、クラブハウスの玄関に「No dogs or women allowed」(犬と淑女お断り)と描かれた看板があったと伝えられる。往時のゴルフ&ソサエティークラブの生い立ちは、世の中の旦那衆が奥方からエスケープして、憩いの場を求めた仲良しクラブ。居心地がよく、これぞ男のロマンだと美化した考えが根底にあったのではなかろうか? このような背景を理解するとクラブハウスのゾーニングは、男性の空間は充実していても、女性向けの空間はそもそも想定していなかった。

日本におけるゴルフの普及は、第一次ブームの1957(昭和32)年以降徐々に広まった。当時の日本のゴルフ場数は推定116コース。その後急速に増え続け、1989(昭和64)年には1772コースとなり、ピーク時の2460コースまで突き進む。以前もこの連載で詳述したが、社用中心だった日本のゴルフが女性に冷淡だったのも頷ける。

その冷淡さを、今も放置しているゴルフ場は多い。ゾーニングにおいては女子ロッカー室、女子浴室、女子トイレなどは建築時に想定されず、付け足しの改装を繰り返し、取って付けたかの如くみすぼらしい。

まだある。ゴルフ場の入会に関する会則では、女性会員の定数を定め、女性は女性からの譲渡しか受けられないゴルフ場も多く、ジェンダーレスの現代にあって平等とは言い難い部分が多々あるのだ。

ちなみにR&Aのオフィシャルルールブックでさえ、2016年までは男性(his)を対象としたルール規定が受け継がれていたことは意外と知られていない。そのひとつが旧規則13‐1「ボールはあるがままにプレーする(Play the Ball as It Lies)」という規定だった。

リコンセプト5つの目線

前置きが長くなった。本題に入ろう。筆者が行うプロデュース&コンサルティングでのリコンセプトは、以下の5つの目線を重視して取り組んでいる。

1)豪華さよりも機能的であること→ゴルフ場側の清掃や維持管理が楽で、且つ、使用する側(お客様)も導線を含め使い易いことを基準とする。

2)非日常空間の演出→家庭ではもったいなくて買えない!または使用できない!を、ワンポイント入れることを基準とする。

3)Simpleで洗練されていること→奇をてらったものではなく主張し過ぎず、しっかり印象に残る雰囲気の演出を基準とする。

4)清潔感を体感できること→絶えず埃やゴミは目につかず、いつも事前に清掃されています!という安心感を醸し出すことを基準とする。

5)あったらいいな!を揃える→ドライヤーを始め各種Amenityなど普段使いしているものと比較できるものはワンランク・ツーランク上回る商材を導入することを基準とする。

このような目線で筆者は女子ロッカーRoomのリノベーションに取り組み、手前味噌だがお客様とゴルフ場より高評価をいただけている。

記載した5項目に照らして常にトレンドに敏感となり、今後手掛けるリノベーションをアップデートしながら、ゴルフ場で過ごす時間が居心地良いと多くの女性に思っていただけるよう邁進したい。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

2023年1月より、弊社が経営するザ・クラシックゴルフ俱楽部(福岡県)で大型プロジェクトが始まりました。スコットランドのゴルフコースデザイナー、ベンジャミン・ウォレンを起用し、全グリーンとバンカーを改修するのが目的です。その理由は前回詳述しましたので、今回は当プロジェクトのプロセスについて記述したいと思います。

アウトコースの改修

ザ・クラシックGCは27ホール(総面積148万m2)を有するため、2023年の改造初年度はまずアウトの9ホールを閉鎖して改修。18ホール営業となったため、来場者数は前年比20%減でした。

コース改修で最初に協議することはルーティングです。九州の穏やかな丘陵地に理想的な18ホールズを並べるにはルーティング(1番から18番までの流れ)が重要で、これがコースの良し悪しを決定します。

ゴルフ場周辺の美しい景観を見せるには、どこから打たせ、どこに旗を立てるのか。敷地内にある池や川等、天恵を存分に生かすために各ホールをどこに配置するか。ゴルフは歩きを基本とするスポーツなので、プレイヤーが心地よく18ホールを歩けるよう、ホール間のジョイントを短く、すぐに次のホールへ行けることを含めて18ホールの配列を考えます。それはまるで一つの「楽曲」を創作するようです。

優しく穏やかに一日のプレイが始められる1番ホールから、2番3番と続き、心身がフィールドに馴染む4番ホールあたりから徐々に山場を迎えて印象的なホールが現れる。そして7番8番では難易度が高くメモラビリティのある大きなホールを築き、ランチへと向かう9番ホールはペナルティ等を減らし、スコアを崩さず気持ちよくホールアウトしてもらいたい。設計者は土地のポテンシャルを見定めて、完成後にプレイするであろうゴルファーと、心の中で会話をしながら18ホールの絵を描いていきます。当倶楽部ではアウトコースで2~3ホールのルーティング変更を行いました。

ルーティングが決まれば、ホールのレイアウト設計に入ります。ここでの設計者の視線は、遠くの景観に向けられます。つまり、借景をデザインするのです。「この地域のあの山が美しいので、ここにグリーンを置く」というように考えます。

改修コースの上空より

グリーンの位置が決まると、その形状や大きさを検討し、周辺のバンカーのデザインに進んでいきます。前回記述した通り、ゴルフコースの価値はコースバラエティにありますので、グリーンの仕様もホールごとに特徴を出します。当倶楽部では、最大1000m2(18番ホール)のグリーンから最小550m2(2番ホール)までの大きさのほか、大きなアンジュレーションもあればフラットに近いグリーンもあります。形状も実に様々です。

グリーン周りが決まれば、次はFWバンカーの工事に入ります。当倶楽部では2028年に「日本女子オープン」を開催するため、IP(ドライバーの落下地点)を250ydsに設定しました。その上で、遠くの山から徐々に視線をこちらに近づけていき、グリーン周辺のサイドバンカーを見て、それに調和するFWバンカーを造成します。当倶楽部から20km離れた遠方に三郡山地があり、アウト1番ホールではその借景を十分取り入れています。

本プロジェクトでは廣野や横浜、太平洋御殿場等のバンカー改造を行った米国のクイン・トンプソンを中心に全てのバンカーを改修しています。FWバンカーが決まると、ティーイングエリアの位置のデザインに入ります。日本のコースはレディースティーからバックティーまで4つのティーブロックが主流ですが、世界では3ブロックとなっています。

余談ですが、ティーイングエリアは排水対策として表面勾配をつけます。昔はパーシモンウッドを想定して、ティーイングエリア後方に向け1~1・5%の勾配でした。なぜなら、パーシモンウッドは、ティーアップしたボールをダウンブローに打ち、スピン量を増やして球を上げることが基本となるためです(現代のクラブは、アッパーブローに打っていくことが基本)。しかし近代ではクラブの変化と共にスイング理論も変わったことで、ティーイングエリア前方、つまりグリーンにむけて勾配を付けます。

当倶楽部は丘陵コースでありながら、ゴルファーに歩く楽しみを体験してもらうべく、グリーンと次のホールのティーイングエリアを可能な限り近づけました。特に1番ホールは、グリーン周りのコレクションエリアを次のホールまで刈込み、そのままティーイングエリアとすることで我々の想いを表現しています。他のホール間の移動距離も押しなべて短く、無理なく歩ける距離に設計しました。

インコースの改修

ザ・クラシックGC 17番ホール

2024年1月、インコースの改修に着工して、18ホールの楽曲も終盤に差し掛かります。当倶楽部のインコースには大きな天然の池が土地の中心にあり、その池を魅せるべく大掛かりな伐採工事を実施。池や川があれば、その外周をきれいに伐採(掃除)して、沿岸すべてを見せることはゴルフコースの演出として昔からのセオリーです。

伐採の観点で言えば、近代の設計者の多くは「空中のハザード」とされるFW真ん中の木々を決して評価しません。歴史あるスコットランドのリンクスには木々がほとんどないため、日本のコースの木の多さに違和感を覚えるようです。

インコースはトーナメントにドラマと興奮が生まれるよう、18番ホールに向けて徐々に難易度を高め、最終ホールは長めのPAR4(ストロングpar4)としました。最終ホールはクラブハウスとの位置関係も大切で、グリーンの背景にクラブハウスが見え、セカンドショットをハウスに向かって打ってゆく。このような演出に設計者はこだわります。

私は数年前、全英オープン開催コースであるスコットランドのロイヤル・トゥルーンをプレイしましたが、最終18番のグリーンからハウスまでの距離は5mほどだったと記憶しています。その他の海外メジャー開催コースの多くも同様の造りでした。スコットランドのゴルファーは、最終グリーンとハウスが近いほど〝クール〟だと言います。ホールアウトした前の組がお酒を飲みながら後続組のショットを見守る。そんな光景が目に浮かびます。ちなみに当倶楽部の最終ホールからハウスまでの距離は直線20m程であり、今回の改造で可能な限りハウスに近づけて造成しました。

松山英樹プロは今季米ツアー初戦で35アンダーの新記録をマークし、若い女子プロも世界のトップレベルで活躍しています。その姿に憧れる子供たちがクラブを手に取り、ゴルフを始めれば市場活性化につながります。同時に、日本のゴルフ場が世界標準のコースを目指せば競技レベルが高まり、回りまわってゴルフ経済に大きく貢献すると思うのです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフ場のRe-Concept(リコンセプト)について、具体策を考えてみる。今回は「サイネージ」について取り上げよう。

サイネージ(Signage)は看板や標識を表す英語で、近年は工夫を凝らしたデジタルサイネージ(電子看板)が公共交通機関にもあふれている。が、大半のゴルフ場はコース内サイネージに無関心で、その理由を筆者は「付け足し文化」の悪しき定着だと見ている。美は細部に宿るというが、その細部が「付け足し」になっているのだ。

日本のゴルフコース内には、ゴルフならではの用語があふれているが、そのサイネージを注意深く眺めると1)漢字2)ひらがな3)カタカナ4)和製英語5)ゴルフ英語など、多種多様な文字が混在している。中にはオープン当初から風雨にさらされて設置してあるものや、近隣との関係から「打ち込み注意」などの注意喚起を後付けで設置したものも混在し、それらは書体や色、プロポーションなどがバラバラで何とも居心地が悪いのだ。

マスターズ会場視察

筆者は2013年4月に、マスターズの会場である米国ジョージア州のAugusta National Golf Clubを1週間、向学のため自費で訪ねたことがある。月曜日に現地に入り、日曜の最終日を見届けて翌日に帰国というスケジュール。指定練習日の2日間、大会前日に行われるパー3コンテスト、本戦4日間を見学して、合間に12番ホールに隣接するAugusta Country Clubでプレー、女子アマチュアの予選会場となるChampions Retreat Golf Clubでのラウンドも組み込んだ。

いくつかの目的で筆者が一番重視したのは「美しく見えるのは何故か?」というモヤモヤをクリアにする答え合わせにあった。期間中、1番から18番ホールまでを十数周、隅々まで歩き自分の目で確かめた。

実際に現場を眺めると、モヤモヤがクリアになってゆく。そして「美しく見える」のは〝統一感〟にあると気づいた。さらに肌感覚で確信したことは「居心地の良い空間が美しさと共に人々の心を魅了する」ということであった。会場に集うパトロンの顔を観察すると「人は居心地の良い空間にいると自然と表情が柔らかくなる」ことに気づけたのは、筆者にとって大きな財産となった。

統一感への細かい配慮はサイネージの統一だけではなく、スコアーボードやロープ、マンホールに至るまで基調色のグリーンに統一され、スポンサー名を一切出さず、TV放映用のケーブル配線を地中に埋め込み、林帯の中の整備や樹木管理など、一つひとつのディテールが緩みなく統一されていた。

世界観へのこだわり

リコンセプトとは何か? それはゴルフ場がオープン当初に掲げたコンセプトに、紆余曲折した歴史が堆積して今がある。その現実を受け止めた上で「どうしたいか?」、あるいは「どうあるべきなのか?」をしっかりと検証し、進むべき方針を決めるプロセスがある。このような一連の作業全体を、リコンセプトという言葉に集約している。

筆者がリコンセプトの入り口としてこだわるポイントのひとつにコースAccessory(サイネージ)があり、これを活用してそのゴルフ場の「世界観」を統一する手法が、最もインパクトを与えられると心得ている。

ゴルフ場で何気なく違和感を覚えることのひとつに、Ladies Teeの場所移動に伴う不揃いのヤード表示板やティーマーカーも一時的に設置したと思われる体裁がほとんど。

筆者がコースAccessoryをデザインと共にプロデュースする際には、既存の付け足しのサイネージ関連を全て撤去し、そのコースに最も似合う形で統一した言葉選びや書体、色、プロポーション、規則性などを決めていく。このような提案をすると、最初はゴルフ場から抵抗を受けるときもあるが、作業完了後に来場者の印象がフィードバックされると、反対論者は賛成論者へと瞬時に変わる。作業前の反対者の論拠は「英語だと意味が通じない!別にそんなもん不要だ!」というコメントが多いが、不要なサイネージが取り払われ、さらに周辺の整備が行われると、各種Accessoryが独特の世界感を醸し出し居心地の良い空間に変貌する。

コースは物語

筆者がゴルフ場のプロデュース&コンサルティング会社を約10年前に設立したとき、真っ先に報告に訪れたのはゴルフ場設計家の故「加藤俊輔」先生である。加藤先生が手掛けたコースは、名峰・富士を雄大な借景とした太平洋クラブ御殿場コースが有名だが、それ以外にも富士や箱根などアクセントの強いビューバランスを取り込んだ伊豆ゴルフ倶楽部、思想的影響を受けたスコティッシュデザインの北海道ゴルフ倶楽部、理想的な風を求めて造り上げた瀬戸内海ゴルフクラブなど、そのどれもが設計意図の異なる特徴的なコースばかりである。

手掛けた日本のゴルフ場は70コース以上にのぼる。幸い筆者は、加藤先生と20年近いご縁を頂き、立ち上げた会社の顧問をお願いしたところ快諾してくださった。存命中に加藤先生と交わしたゴルフ談義は、実に楽しく有意義であった。

中でも「コースは18Holesの物語である」という話が、特に印象に残っている。要約すると以下の通りだ。

「良いコース条件にはいろいろあるが、1st Hole(序章)から始まり、起承転結のストーリーで展開していく。上がり3ホールの16th Holeから18th Holeは最もクライマックスに相応しいドラマチックな展開が待っている設計が望ましい」

この話を筆者は、コース設計には「物語」が不可欠である、と解釈している。コース設計家は大なり小なり、ポリシーやストーリー性をもってデザインしている。そのコースに華を添えるアイテムが不揃いの付け足しでは、折角の作品も台無しになる。画竜点睛を欠いてしまう。

そのため筆者が取り組むリコンセプトは、まず、設計家の意図を丁寧に汲み取るところから始める。アスリート系のトーナメントコースという方向性なのか、リゾートコース的な方向性なのか、そのほか様々な方向性にマッチしたテイストを最も重要視する。方向性は概ね5パターンに分類されると思う。

たかがコースAccessory、されどコースAccessory。

ゴルフ場にゴルファーが望むものはなにか! 答えは「非日常空間」への没入であり、異空間ともいえる世界観に触れたいという想いではないか。筆者はそう確信している。

そんな想いを胸に秘めて、今後もTPCオリジナルプロダクトとしてコースAccessory(サイネージ)にこだわりつづけ、各コースの世界観の演出に寄与したいと考えている。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

建設ラッシュに沸いたバブル期のゴルフ場は、なんといっても豪華絢爛なクラブハウスが特徴だ。内装の壁材には大理石をふんだんに使い、宮殿風のスロープ階段と天井が高い吹き抜け構造。見上げれば豪華なシャンデリアが光り輝き、オーダー家具で統一された装飾は、まるで西洋のお城を思わせた。

コンペルームも大小様々だ。200名も収容できる大コンペルームから、3~5組程度でパーティや表彰式が行える部屋。高級料亭風の個室や迎賓館のような洋風個室に運転手の控室、秘書の書斎まであった。

従業員向けの社員寮や託児所を完備するところも珍しくなかった。託児所はキャディの雇用促進が目的だったが、「働き方改革」という言葉もなかったあの時代、ゴルフ場業界の従業員待遇は手厚かった。

往時のゴルフ場には、時代の最先端が取り揃えられていた。今でこそ、街中の温浴施設の洗い場は個々にパーテーションで仕切られているが、ゴルフ場の浴場は当時からそうだった。蛇口も特注品で、湯水のように金を使い細部にこだわった。

筆者が新卒で入ったSTTグループの高級コース・冨岡カントリークラブ(現PGM富岡カントリークラブ サウスコース、群馬)や、ヤシロカントリークラブ(兵庫)は、クラブハウスの建設費だけで約70億円もの巨費を投じていた。

更地に億単位のコスト

日本経済の黄金期に建設されたこれらのクラブハウスは今、維持管理費が高額なことから「負の遺産」となっているケースが多い。しかし筆者は、黄金期のレガシーとして未来に引き継ぐべきだと思っている。高額な会員権が売れた時代だからこそ、豪華なクラブハウスもソロバン勘定が合ったわけだが、今日の環境下では到底、これほどのものは造れない。

館内容積が大きいクラブハウスは電気を食う。2000年3月から2016年4月まで、電力の自由化が段階的に進み、相次ぐ第二電力への切り替えで大幅なコスト削減ができたものの、コロナ過を挟みロシア・ウクライナ戦争や中東の不安定な動きが重なりエネルギー問題は頭が痛い。多くのゴルフ場は電力料金の軽減策として、電力の形態を分割して元に戻す見直しや、場所ごとに節電ができるようにセントラル空調を廃止したり、デマンド管理やLED化への切り替えなど、経費削減のための投資を行っている。

しかし、これらの投資は客単価アップに繋がらない「修繕投資」であるため、もどかしさを感じるゴルフ場は多いはずだ。加えて、クラブハウスの耐用年数は50年ほどとされ、70年代の開場ラッシュにできたところは補修か建て直しの決断に迫られている。実は、大規模施設は更地にするにも億単位の費用がかかるため、どの道大金が必要なことに変わりはない。

そこで筆者は、急場凌ぎの復旧修繕を重ねるのではなく、クラブハウスの雰囲気やデザイン性を融合したトーンで修繕を行い、現代にマッチする機能を持たせて需要を創造する「プチリノベーション」が有効だと考えている。

繰り返すが、狂乱のバブル時代でしかできなかった「文化遺産」は、個々のゴルフ場の特徴としてビジネス的な強みを発揮できる。重荷から武器へ! 発想次第でクラブハウスは、有効なコンテンツに変身する。

クラブハウスの新しい価値

コンペRoom_before

筆者は、建築業界誌「商店建築」(2017年12月号)のインタビューを受けたことがある。お題は「変化するゴルフ場のニーズ いまクラブハウスに求められるコンテンツとは?」であった。見開き2頁で掲載された筆者のコメントは、贅を尽くしたコンペルームの惨状を憂うもので、今や物置部屋となってホコリ臭く、不要な備品が放置されている。ツワモノどもが夢のあと……。その惨状を救う策として、以下のコンペルームの活用術を取材で話した。

1)エアポートラウンジのようにWi‐Fi無線LANや電源を自由に使え、仕事や読書ができるスペースとして活用する。

2)雨天でもTee Off前に打感を確かめる練習ができるよう「インドアのシミュレーター(スクリーンゴルフ設備)ルーム」として活用する。

3)ウォーミングアップやクールダウンの場所として、ストレッチスペースにジム機材などを設置する。

コンペRoom_after

ほかにも沢山の活用術があるはずだ。オーソドックスなところで言えば「会員専用」の差別化されたラグジュアリーなラウンジ(コンシェルジュ付)や、多目的なレンタルスペース(時間貸し・シェアリング)も需要があるかもしれない。

いずれにせよ、コロナ禍でゴルフ界に特需が生まれ、リモートワークの普及からクラブハウス内にワーキングスペースを設けるゴルフ場も現れた。コロナ前からこのような環境整備の必要性を主張してきた筆者にすれば、コロナの有無に関わらず必然性を伴う発想だと手応えを感じている。それだけに、コロナ特需の一過性で終わらせず、定着させる努力が不可欠だ。

周知のことではあるが、来場者のゴルフ場での「行動」を時系列で並べてみよう。

1)ゴルフ場へ到着

2)ロッカーで着替える

3)練習場でウォーミングアップ

4)前半9ホールをラウンド

5)昼食と共にビールで喉を潤す

6)後半の9ホールをラウンド

7)カラスの行水が如く入浴

8)着替えて渋滞を気にしながら逃げるように帰路へ

1)→8)の流れを見ると、クラブハウスで〝くつろぐ〟場面がないことに気づかされる。

多様性を軸に考える

クラブハウスは本来、メンバー同士の交流を深めたり、いわゆる「19番ホール」として、仲間と酒を酌み交わし、ゴルフ談義に華を咲かせる場所であった。むろん、飲酒運転に鈍感だったバブル時代と、幾多の悲劇を経て飲酒運転厳禁に至った現代を、同列に論じることはできないだろう。

だが、現代のゴルファーはあまりにも慌ただしく、①→⑧をこなすのみ。ゴルフ場のコースレイアウトには興味があっても、クラブハウスは成金趣味の残滓として嘲笑されているのが現状だ。しかし、そうではない。クラブハウス内のコンテンツを充実し、仕掛ければ、多様な魅力を創出できるはず。

例えば、各種スポーツ観戦をパブリックビューイングでメンバーや家族、ゲストを招いて盛り上がる。一人でふらっと訪れて、午前中はリモート会議や溜まった書類をPCで処理し、食後はドライビングレンジで爽快感を味わいながら練習する。気分が乗れば3ホールから9ホールをサクッとまわる。

クラブハウスに仕事やアクティビティの要素を入れればゴルフ場で過ごす時間が多様性を帯びる。多様性を「軸」に考えれば、クラブハウスも大事な武器になってくるのだ。

メンバーが自由な使い方を楽しみ、メンバーベネフィットが高まれば、価値が希薄な「メンバー制ゴルフ場」の意義を、再構できると筆者は考えている。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

本稿では、弊社ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)が2028年の「日本女子オープン」開催に向けてコースを強化すべく、2年間に及ぶコース改修プロジェクトを実施した裏側をご紹介します。

ザ・クラシックGCは過去、国内メジャー大会を3回開催しています。直近は2020年の日本女子オープンで、九州での同大会開催は32年ぶりのこと。コロナ禍で一般非公開となり、静寂に包まれたコースで大輪の花を咲かせたのはメジャー初優勝となった原英莉花選手でした。

大会終了後、弊社は主催団体の日本ゴルフ協会に、再度大会誘致をしたい旨を伝え、ありがたいことに了承して頂きました。今度は一般公開をして、ギャラリーの歓声に包まれる大会にしたいと念願しています。

前回のこの連載に書きましたが、弊社のメジャー大会誘致はロマンやビジョンという精神論のみならず、経営戦略上の意味合いも大きいと言えます。少子高齢化が進む日本の人口構造を考えれば、特に地方都市のゴルファー減少は自明の理で、福岡も例外ではありません。この状況から脱するには、関東や関西など大商圏のゴルファーを福岡に誘引して、商圏拡大を図る必要がある。メジャー大会の開催は、ザ・クラシックGCの知名度を全国区にするための施策なのです。

選手が口を揃えた20アンダー

ザ・クラシックGC No,7 レダンホール

前回開催した2020年の大会で忘れられない光景があります。

トーナメントウイークに入り、注目選手たちが記者のインタビューに応えていました。記者から「優勝スコアはいくつになりそう?」と質問された際、多くの選手が「20アンダー」と口を揃え、当コースの印象についても「日本女子オープンっぽくない」「練習ラウンドをしましたがよく覚えていません」など、我々にすれば、忸怩たる思いを禁じえない言葉が並んだのです。

国を代表するナショナルオープンは、最高難易度のゴルフ場で行うという印象が強いだけに、優勝予想が「20アンダー」とは・・・。原選手の優勝スコアは、予想に4打足りず16アンダーでしたが、ビッグスコアに変わりはありません。

そこで大会終了後の月曜日、我々はコースレイアウトの改善を決意したのです。数か月後、親交のあったスコットランド人のベンジャミン・ウォレンにコース改修の設計を依頼します。マスタープランの策定期間を経て、2023年1月より2年間にわたる大改修に着手。初年度はアウト9ホール、次年度はイン9ホールを改修しました。

若手設計家のベンジャミン・ウォレンとの出会いは、R&Aメンバーの紹介がきっかけでした。彼はスコットランドでも特に美しい港町、ノースベリックに生まれ育った生粋のリンクスゴルファーです。改修に入る前年、私は彼と一緒にロイヤルトゥルーン、ノースベリック・ウエストリンクス、ミュアフィールドやプレストウィックあたりを視察して、多くのことを学びました。

ゴルフ場のレイアウト評価

ゴルフコースの評価は、3つの概念が重視されると言われます。

ショットバリュー

ゴルフゲームの基本であるリスク&リワードの思想が反映され、リスク覚悟のショットに成功すると、次のショットで恩恵を受けられる

デザインバラエティ

距離や形状、ハザードの位置などが変化に富み、多様な戦略が備わっている

メモラビリティ

ホールごとに見た目の個性があり、周辺の景色とコースが一体化してゴルファーの記憶に残る

この3つを満たすため、本改修では全てのグリーンとバンカーを取り壊して1から造り直しました。ランドスケープを整えるためのコース外周の木々の伐採は、今も継続中。張芝の延べ面積は約15万m3に及び、芝生の仕入から張芝、養生までの大部分を自社で行ないました。二度とないであろう大規模改修は、終わりの見えない作業で途方に暮れ、コース管理スタッフと共に地を這って張芝に従事したことは貴重な経験です。

多額なコストも掛かりました。国内における改修事業の相場は、バンカーで3億〜4億円、バンカー及びグリーンで6億〜8億円と言われます。海辺に近い砂ベースのコースの造成は、排水管を入れなくて済むので安く仕上がりますが、著名設計家への依頼は設計料だけで1億円近く、さらに彼らは海外からシェイパーチームを連れてくるため旅費や欧米基準の日当でコストは跳ね上がります。弊社のプロジェクトに集まったシェイパーは5名で、一人当たり日当は650ドル(9万7500円程度)。日本人のフリーシェイパーの3倍です。優れた才能には高い報酬を惜しまないという、日欧の文化の違いも実感しました。

一生涯ゴルフを楽しむ

ベンジャミン・ウォレンとその仲間たち

改修にはクラシック理論を取り入れました。この理論は、ゴルフコース設計の原点とも言える戦略性に優れた8つのレイアウトを指します。ノースベリック・ウエストリンクス15番par3の『レダンホール』、セントアンドリュースオールドコース17番par4の『ロードホール』が代表的。スコットランドで学んだ設計家たち(C・B・マクドナルド他)が米国に向かい、世界トップ100に入るコースを沢山造りましたが、彼らはこのクラシック理論を基盤としながら戦略性のある美しいコースを後世に残しています。

ザ・クラシックGCのアウト7番のpar3は『レダンホール』を採用し、会員から評価を得ています。この『レダン』は、グリーン周りがバンカーで囲まれ、ティーイングエリアに対してグリーンが斜め45度を向いている。グリーン右サイドは右から左に大きく傾斜し、左サイドは手前から奥に傾斜しています。

これらの改修で次回の日本女子オープンに臨み、大商圏からの誘客を目指しますが、別の視点では、弊社が考えるゴルフの理想を追求することも大きなテーマ。それは、一度ゴルフを始めた人を、死ぬまでゴルフに夢中にさせることです。

最近、米国の知人に、アメリカ人ゴルファーの関心事を尋ねたら、こんな答えが返ってきました。

「ポッドキャストでゴルフコース設計者の話を聞く人が増えている」

ポッドキャストはインターネットラジオです。米国の熱心なゴルファーはクラブセッティングやアマ競技を一通り楽しんだ後、コースレイアウトの歴史や設計家についての研究を始めており、ポッドキャストで情報を得ているそうです。

ゴルフ場開発が止まった日本では、上田治氏や井上誠一氏に続く次世代設計家の輩出が目立ちませんが、世界ではギル・ハンスやトム・ドーク、カイ・ゴルビーなどの気鋭設計家が活躍中。彼らについて学ぶことは、ゴルフ人生を文化的で豊かなものにし、成熟したゴルファーを生涯夢中にさせることができる。私はそのように考えているのです。

ザ・クラシックGCのバンカーを担当したクイン・トンプソンのポッドキャストはこちらから。

Quinn Thompson-Designer and Craftsman of Bunkers

ザ・クラシックGCのバンカーを担当したクイン・トンプソンのポッドキャスト特集

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回まで、ゴルフ場の隆盛と凋落の推移を見てきたが、本稿では、なぜリコンセプト(Re-concept)が大事なのか、その前提となる筆者の考えを述べる。

日本最古のゴルフ場、神戸ゴルフ倶楽部(一般社団法人)が六甲山頂に開場したのは1903年。最初の4ホールが開場した1901年を日本の「ゴルフ元年」とする説もあるが、英国人貿易商アーサー・グルームが故郷を想い、山頂に開いた。

以後、多くのゴルフ場が誕生し、近年は開場百年を迎える老舗コースが現れている。そして70~80年代の開発ブームに乗ったゴルフ場群は、歴史ある名門クラブを絶えず真似て、続々と誕生した。その弊害を、筆者は強く感じている。

古い社団法人のクラブ(一部、任意団体及び株主会員制の営利目的外クラブを含む)と、日本で約90%を占める営利目的の株式会社による預託金制クラブでは、理事会や各文化委員会の在り方が同じである必要はない。なぜなら、社団法人のクラブは営利目的ではないからだ。

ちなみに、いわゆる名門と言われる代表例に「関東七倶楽部」や「九大ゴルフ倶楽部」(重複コースあり)があり、これら歴史あるクラブの目的は、持続可能な運営のもとで会員同士が楽しむクラブライフを重要視するソサエティだ。

【関東七倶楽部】(社団法人、株主会員制)

小金井カントリー倶楽部(東京)、相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、我孫子ゴルフ倶楽部(千葉)、鷹之台カンツリー倶楽部(千葉)

【九大ゴルフ倶楽部】(社団法人、株主会員制、任意団体)

相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、軽井沢ゴルフ倶楽部(長野)、神戸ゴルフ倶楽部(兵庫)、廣野ゴルフ倶楽部(兵庫)、鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫)、茨木カンツリー倶楽部(大阪)

同好の士が出資して運営する倶楽部は、性格上、排他性を伴う。その一方で接待需要が普及し、会員同士でクラブライフを楽しむ目的ではなく、Guest=接待先や、ゴルフ仲間を連れて楽しむスタイルとなったのだが、にも関わらず、多くは名門と呼ばれる社団法人系のクラブ運営を真似てきた。そこに、ボタンの掛け違いがある。

たとえば後発組のゴルフ場は、自ゴルフ場の物差しを決める際に「名門の〇〇倶楽部がそうしているから」とエクスキューズできるよう、模倣的に会則・細則・利用約款などを決めてきた歴史がある。水戸黄門の葵の御紋と同じで、名門の権威に盲従する情けない姿だ。

このような歴史が根深く残る盲従体質を改善するには、リコンセプトが唯一無二の方法だと筆者は考えている。

「預託金」の負い目

「なぜこうなっているのか?」について、本来は一つひとつ意味があって然るべきだが、先達からのバトンを受け継いできたゴルフ場の社員たちは、それが自社のコンセプトに合っているか否かが判断できず、問題意識なく過ごしていることが多い。日々の業務に追われる中で思考停止状態に陥っている。

筆者がゴルフ場をコンサルする際、現場からは「前任者がこのやり方だったから」「メンバーさんから言われたから」というフレーズをよく耳にする。逆に「当クラブのポリシーはこうだから、こうしたい!」との主張を聞くことは少ない。

なぜか? 多くのゴルフ場は預託金返還請求に困窮し、再生手続きなどを経て預託金債権を棒引きにしてもらった負い目があるから、と筆者は見る。バブル絶頂期の強気が一転、弱腰になり、主体性を失った印象が否めないのだ。

具体的な例をあげよう。

ゴルフ場の玄関先に、不似合いな装飾の置き物等をよく目にする。これらはステークホルダーなどからの寄贈品が多く、忖度して目立つところに置いている。ゴルフ場に支払う料金の中には「居心地の良い空間の利用料」も含まれる、と考えれば、その空間に不似合いな物は来場者に違和感を与える。サービスを提供するエリア用か、バックヤードに設置すべき物なのかの判断基準が歪んでおり、忖度優先の一例と言える。

また、ラウンジの雰囲気をぶち壊しにする「SALE」の張り紙や、業者から持ち込まれた不揃いの什器による景観の乱れもこれに該当する。

ホールインワン植樹も例外ではない。そもそもコースと樹木は密接な関係にあり、コース築造の際にはコースレイアウトのデザインと同時に植栽計画が織り込まれているため、ティーイングエリア付近に乱雑に植えるものではない。脈略なく植栽した樹木は、根が芝生の中に入り込み、水分を吸収し、芝生の生育を妨げたり、グラウンド上の不陸(地面の凸凹)が生じたりと様々な弊害を生む。そんな光景をしばしば目にする。

記念植樹の代わりに、クラブハウスにホールインワンのプレートボードを設置して敬意を払う。あるいは達成者が記念品の寄贈を申し出たら、ゴルフ場が木製の3人掛けベンチを用意して、寄贈プレートを背面に設置する。これはスコットランドの風習で、筆者のお勧めだ。

客観的な実態把握

リコンセプトの第一歩は、実態把握を徹底的に行うことから始まる。この実態把握は、あくまで〝客観的〟に行うことが重要だが、当然、このプロセスには外部の力を借りることをお勧めする。内部でやろうとすると現体制への批判と取られかねず、忖度した結論が生まれやすいからだ。

筆者がレポートをまとめる際には、その会社の強みや弱みなどを洗い出すSWAT分析から始める。そして、そこからリコンセプトとして目指すゴルフ場(なりたいゴルフ場)=新たなコンセプトを提案する。

リコンセプトの着眼点は、己を知り、己のポテンシャルをどこまで追求できるか、が重要。「己」は、自社のゴルフ場であり、その着眼点から見える光景よりも、アップサイドの提言、すなわちやるべき事項が浮き彫りとなってくる。また、リコンセプトが網羅すべき範囲は、全てに及ぶ。全ての細部において「当ゴルフ場はこのようなクラブにするべく運営しております!」という強いメッセージを発信できれば「Re-concept」は全ての指針となるはずだ。

基準が明確になれば「これはOK」「これはNG」という判断基準が理路整然と共有され、ひとつの法則が見えてくる。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア