月刊GEW1月号 丙午に賭ける業界トップの想い

ハッシュタグ「プレー人口激減期(18-23問題)とゴルフ場」記事一覧

自分のショット以外の267分を如何に快適に過ごすか

前号までの数回にわたり、地球温暖化に伴う突発的な猛暑に対して今後どのように向き合い対処するべきかを論じてきた。真夏にゴルフを楽しむためには『自分のショット以外の267分を快適に過ごす方法』を突き詰めて考え抜くことで、来夏以降も確実に続く猛暑日においても、安全に健康的なゴルフラウンドを楽しむことができる可能性が見えてくる。大半のゴルフ場では、乗用カートで移動するが、最も効果的と思われる方法は「カートの改良」である。

既にPGMのゴルフ場では「Cool Cart」が普及している

2022年8月より、PGM(パシフィックゴルフマネージメント株式会社)の全国62コースのゴルフ場にCool Cartが順次導入されている。Cool CartにはPGMオリジナルの送風機が搭載されている。

Regina-Webのレビューによれば「まるで冷蔵庫の中にいるみたい」と表現されるほどの快適さがあるとされ、さらに、カート内にはクーラーBOXが設置されており、スポーツドリンク、おしぼり、ミストスプレーボトルが常備されているとしている。常備されたミストスプレーを噴射すると涼感が倍増されるうえに、送風も人感センサーにより無人環境時には自動停止するとされている。

ゴルフ産業が参考にするべき、超小型モビリティの普及が進む過疎の島(大分県姫島村)

大分県姫島村の多様な小型EVレンタカー

大分県姫島村は、国東半島の北5kmに位置する一島一村の離島である。村内にバス・タクシー・レンタカー事業者がなく、従来、フェリーで訪れた観光客の島内での二次交通手段の確保が課題となっていた。姫島では、2014年より小型EV(電気自動車)を活用したレンタカー事業に取り組んできた。現在では、取組みをさらに発展させ、1人乗り・2人乗り超小型モビリティ、4人乗り・6人乗り・7人乗りグリーンスローモビリティ、1人乗り電動キックボード等多様なEVをレンタカーとして貸し出している(写真撮影:北徹朗)。

これらには扉あるいは外部と遮蔽できるシートが備え付けられている。例えば、ゴルフカートにPGMのCool Cartのような空調と、遮蔽シートを備え付けるだけでも、猛暑に対する安全・快適度は格段に高まるのではないか。

なお、この姫島村の小型EVの取組には、環境的に持続可能な交通(EST)普及委員会(公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団)により、「第13回EST交通環境大賞(国土交通大臣賞)」(2023年5月24日)が贈られている。

ゴルフ場仕様に特化した「超小型モビリティ」開発への期待

映画「となりのトトロ」のネコバスをイメージした車両が、ジブリパークがある愛・地球博記念公園(愛知県長久手市)において2024年3月から運行を始める。スタジオジブリが監修しトヨタ自動車製の電気自動車(EV)「アクセシブル・ピープル・ムーバー(APM)」をベースに製造したとされる(日本経済新聞,2023)(写真:ウェブモーターマガジン)。

このように、ここ1‐2年で、超小型モビリティの普及や活用が急速に進んでいる。それらは使用用途や地域特性等にも応じてアレンジされている。

真夏のゴルフ(暑さ対策)が課題ではあるが、真冬のゴルフもそれなりに厳しい。高度経済成長期からリゾート法の後押しを受けるバブル前後頃までの時代、スキー場やゴルフ場の開発が相次いだが、スキーとは違い「1年中楽しめるスポーツ」という理由からゴルフ場開発は特に多く進められた。猛暑日でも従来のようにゴルフ場で楽しむために、季節に応じて快適に過ごせるカート【ゴルフ場仕様超小型モビリティ】の登場を期待する。

「カート内にレモングラスの小鉢」を置けば認知症予防にも効く

とにかく、ゴルフプレー270分のうち、実際に打っている時間は2-3分しかない。暑さを回避するために、コース内乗り入れを容易とするカートの開発・普及の期待もしたいが、いずれにしても「自分のショット以外の、待ち時間と移動時間の267分を如何に過ごすか」がカギである。

これを考え実用化して行くことで、暑さ対策とともに、過去の連載でも述べてきた「レモングラスの香りの効用(認知症予防効果)」を得ることも容易になって行く。すなわち、カート内にレモングラスを置くこともできるのではないか。

筆者は従来、滞在時間の比較的長い、グリーン周辺やティーイングエリア周辺にレモングラスを生い茂らせるアイデアを提案してきたが、カートが改良されれば、ここに植生させることができる。カートが変われば、暑さ対策だけでなく「ゴルフの健康効果」という観点での価値向上も格段に高まる可能性がある。

※本稿の一部には、令和4年度おおいた姫島ジオパーク調査研究助成(研究代表者:北 徹朗)が使用されている。

引用・参考文献

1)PGM(2023)Cool Cartで快適ゴルフ、https://www.pacificgolf.co.jp/cool_cart/(2023年10月14日確認)

2)Regena-Web(2023)まるで冷蔵庫の中にいるみたい?!送風機付きカート「Cool Cart」導入コースなら、炎天下のラウンドも快適に♪、https://www.regina-web.jp/life/golf_course/

57016/(2023年10月14日確認)

3)日本経済新聞(2023)ジブリパークにEV「ネコバス」トヨタ製、24年春から運行、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD112IC0R10C23A9000000/(2023年10月14日確認)

4)Webモーターマガジン(2019)トヨタが2020東京五輪をサポートする大会専用に開発したモビリティ「APM」を発表、https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17288510(2023年10月14日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

コロナ環境下で一時的にゴルフ人口が増えているという報道もあるが、人口減少や少子高齢化の推移を見ると、今後もゴルフ人口の減少傾向が続くことは間違いない。この連載では、筆者が提唱する「18-23問題」(2018年~2023年にかけてのゴルフ人口激減)に立ち向かうための改善策や基礎資料に基づく提言を述べさせて頂く。

オーストラリアのゴルフ参加者は一般人口と比べて生涯の皮膚がん罹患率が2.42倍高い

南オーストラリア大学(University of South Australia)のブラッド・ステナー博士らは、2023年7月に公表された論文誌BMJ Open Sport Exerc Medにおいて、Golf participants in Australia have a higher lifetime Prevalence of skin cancer compared with the general population(オーストラリアのゴルフ参加者は一般人口と比べて生涯の皮膚がん罹患率が高い)という研究を発表した。

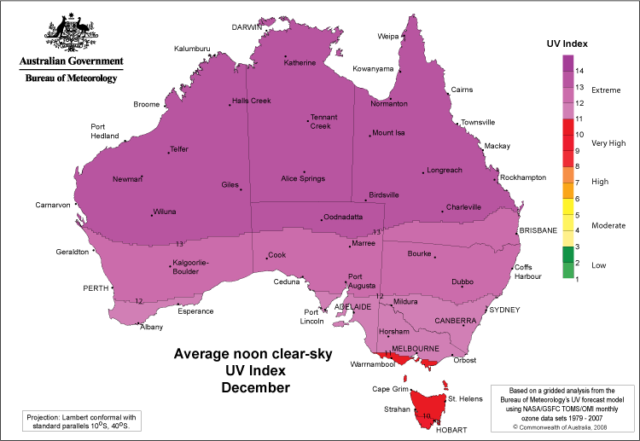

この論文の著者らは、「ゴルフを月1回以上行う人の皮膚がんの生涯罹患率は一般集団の2.4倍であり倍であり、紫外線(UVR)への長時間の曝露について予防策を講じる必要がある」と結論付けている。この研究については、日本においても幾つかのニュースサイト等でも取り上げられたが、そもそも、オーストラリアでは皮膚がん罹患者は多い。具体的には、毎年2000人以上が皮膚がんにより死亡しており、オーストラリア人の3人に2人以上が生涯のうちに皮膚がんと診断されるとされている。そのため、紫外線による健康被害を予防しようという意識が国民に広く浸透しているとされる。皮膚がんが多い背景としては、オーストラリアは南半球に位置しており、その強さは赤道直下に匹敵するとされる(三田、2023)。図1はオーストラリアの真夏のUVインデックスを示す。

2023年の日本におけるUVインデックス値はオーストラリア並みに上昇

図2.2023年のUVインデックス(9月現在)3)

図3.2022年のUVインデックス3)

図4.2021年のUVインデックス3)

図5.2020年のUVインデックス3)

図6.2005年のUVインデックス3)

UVインデックスとは、紫外線が人体に及ぼす影響の度合い示す指標である。気象庁のウェブサイトではUVインデックス値を公開している。日本におけるUVインデックスは茨城県つくば市において観測されている。

2023年の推移(図2)を見ると「極端に強い」という日が複数出現していることが見てとれる。これは、過去3年(2022年、2021年、2020年:図3~図5)と比較すると、2023年の夏がいかに強い紫外線だったかがわかる。

例えば、2005年(約18年前)のデータ(図6)と比較すると、全体的な紫外線レベル自体が低い。近年は底上げ傾向であるばかりでなく、UVインデックス14前後のオーストラリアの夏並みの紫外線レべルに到達する日が出現するようになっている。

来夏(2024年)以降の真夏のゴルフは「日焼け止め」が必須

筆者は大学時代まで野球部(準硬式野球)で汗を流した経験から、日焼け止めを使ったことは実は一度もない。太陽の光を浴びて日焼けすること自体に心地よさを感じ、それ自体が健康的であるかのような気分で毎夏を過ごしてきた。年中屋外でハツラツとプレーしているゴルフを愛する皆さんにも、同じような人が多いのではないか。

しかしながら、日本の紫外線レベルは、皮膚がんのリスクなど、危険な領域に入ったことをこの原稿をまとめながら改めて認識した。来夏(2024年)以降、「日焼け止め」、「帽子」、「日傘」、「サングラス」等々、熱中症対策だけでなく、紫外線対策にも十分な準備が必要であろう。

引用・参考文献

1)三田雅昭(2023)紫外線と健康に関する論文数、世界4位―オーストラリアの科学技術シリーズ①、https://spap.jst.go.jp/oceania/experience/2023/topic_eo_01.htm(2023年9月22日確認)

2)A ustralian Governmen(t 2023)Average solar ultraviolet (UV) Index、http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/climate_averages/uv-index/index.jsp?period=dec#maps(2023年9月22日確認)

3)気象庁(2023)日最大UV インデックス( 観測値)の年間推移グラフ、https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/uvhp/link_daily_uvindex_obs.htm(2023年9月22日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

コロナ環境下で一時的にゴルフ人口が増えているという報道もあるが、人口減少や少子高齢化の推移を見ると、今後もゴルフ人口の減少傾向が続くことは間違いない。この連載では、筆者が提唱する「18−23問題」(2018年~2023年にかけてのゴルフ人口激減)に立ち向かうための改善策や基礎資料に基づく提言を述べさせて頂く。

NHKアーカイブスに所蔵される「ゴルフ場」の映像資料

図1.NHK番組アーカイブス学術利用トライアルの採択状況等(2020年度末現在)

画像:NHKアーカイブスウェブサイト(https://www.nhk.or.jp/archives/academic/)より引用

「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」という制度がある。この制度は研究者を対象とした閲覧資格取得のための競争的公募である。採択された者は、研究テーマに沿った番組を選んで閲覧し、その成果を研究論文や学会発表などすることができる(図1)。

筆者は、2021年度後期枠の公募に採択され、現在『ゴルフ場を中心としたリゾート開発報道の検証−1980年代~2000年代のリゾート開発報道番組にみる「期待」、「過熱」、「反省」とゴルフ場の在り方の考察−』というテーマで研究に取り組んでいる。

NHKアーカイブスに所蔵される全番組を『ゴルフ場』のキーワードで検索したところ、ヒット総数は649件(2020年5月時点)であり最古のものは1962年放送の番組であった。『リゾート法』あるいは『総合保養地域整備法』などのキーワードも併せて検索したところ、延べ755件の番組が抽出された。

本号では、映像研究の一部としてリゾート法指定第1号の宮崎県での事例を紹介する。

リゾート法指定第1号「宮崎・日南海岸リゾート構想」

「バブル景気」は昭和時代末期を起源とする、資産価格上昇と好景気およびそれに付随して起こった社会現象とされる。一般的に1986(昭和61年)年12月から1991年(平成3年)2月までの期間を指す。

1991年2月をピークにバブル景気は終焉したが、バブル崩壊の直前(1991年2月23日)に『九州リポート 松林はこうして切られた~宮崎・リゾート開発の舞台裏~』(NHK総合・30分)という番組が放送されている。あらすじとしては、「宮崎・日南海岸リゾート構想」は国の総合保養地域整備法(通称:リゾート法)の指定第1号として期待されているが、その裏で、国有地である一ツ葉海岸で古くから守られてきた松林10万本が切られている、という内容である。

当時、一ツ葉地区には南北10キロあまりにわたって800ヘクタールもの松林が広がっていた。この半分が国有林であり、江戸時代から住民たちが植えてきた人工林だった。森林法が制定された明治30年、一ツ葉は防潮保安林に指定され厳しく開発が規制されてきたが、農作物などへの塩害や津波などの災害を防ぐだけでなく、市民の憩いの場としての機能も大きかったとされる。

松林の伐採は1991年2月16日から始まり、数カ月をかけて61ヘクタール、10万本の松林が伐採された。林野庁によれば、過去に国有防潮林の解除は、道路や農地トイレなど、1ヘクタール未満のものが殆どで、61ヘクタールもの解除はこれまで例がなかったという。この保安林解除が、開発における最大のハードルだったとされているが、解除申請に先立って環境アセスメントも行われた。その結果、被害が周辺に起こる可能性は低く特に問題はないとされ、これを受けて国は保安林の指定解除と伐採許可を出した。

リゾート法以前から開場していたゴルフ場事業者の当時の思い

別の企業で、このリゾート構想計画が動き出す10年以上前、同じ一ツ葉の防潮保安林を解除して、2つのゴルフ場を作った民間会社がある。開発した土地の殆どが、国有林ではなく民有の保安林だったが、解除にあたっては宮崎県から厳しい指導を受けたとされる。例えば、「全ての地元住民から同意書を得ること」、「伐採した本数と全く同じ本数の木を新たに植林すること」などの実行が求められた。このゴルフ場の当時の支配人は、番組のインタビューに以下のように述べている。

【今度(リゾート開発が)計画されている一ツ葉のあの松林と同じような条件の所ですから、以前に、是非ゴルフ場を作らせて下さいと、これは口頭だったんですがお願いしてみたんですよ。〝いやーあれはねぇ、国有保安林だから絶対だめだよ〟と(役所は)こうおっしゃるんですよ。ここの保安林の解除の難しさを身に染みて知っているものですから、やっぱりだめかなぁと。(このゴルフ場を建設するときは)代替植林をし、部落民の全員の同意も得ているわけですが、リゾートというやつになったら、地区住民の1人1人の同意もいらない、植林もせんでもいいのかと。これはねぇ、僕は7不思議だと思っているんです】

規制緩和が進められた背景には、当時の林野庁の苦しい台所事情(赤字)もあったことが番組内では紹介されているが、乱開発に歯止めがかからなくなったという批判が全国で高まり、1990年6月、保安林の解除を厳しくする通達が出された。それにより、国有林の乱開発にはストップがかかったが、一ツ葉の保安林の解除予定が決まったのは、通達の出る2か月前であり、滑り込みセーフの様相だった。

一ツ葉地区は都市公園法に基づいて公園として整備されることが昭和32年(1957年)に決まっていた。リゾート法を中心とした開発計画は「誰もがいつでも気軽に楽しめる公園」とは異なる姿のものであること、建設される予定の施設の殆どが有料であり、今までの公園のイメージとは全く異なるものになりつつある、と番組は締め括っている。

1993年7月に開業、2001年2月に経営破綻(会社更生法適用申請)

その後、一ツ葉地区に開業した大型リゾート施設は、わずか数年で会社更生法適用の申請をするに至った。当初、年間550万人の利用を見込んでいたが一度もその目標に達しなかった。第3セクターとして多額の公的資金も投入されてきたが、経営を引き継いだ米国のリップルウッド・ホールディングスによる買収価格は162億円(総事業費約2000億円の10分の1にも満たない額)でしかなかった。リゾートの象徴であった開閉ドーム式大型プールは2007年に閉館後、2014年に取り壊しが決定、2017年には撤去が完了し、現在は空き地になっている。ゴルフ場についてはリゾート内において人気の高いコンテンツとして現在も運営されている。

SDGsとゴルフ産業

本誌先月号で『ゴルフ産業とSDGs 周回遅れの現状を問う』の特集が組まれた。日本のゴルフ業界においても、SDGsの観点から主にエコを意識した様々な取り組みや活動が取り上げられている。

今号で例示した「10万本の松林伐採」と似たような乱開発はゴルフ場整備にあたり多く行われてきた。以前の連載でも紹介したが、学校教育教材(副読本)には、スポーツによる環境への悪影響の例として「ゴルフ」が今も挙げられている。

そもそも論として、ゴルフ産業は環境破壊の上に成り立ってきた部分が大きい。それを言い出すと都市化やモータリゼーション等、あらゆる文化的発展も当てはまるが、ゴルフの場合、一部の人たちの娯楽のために限りある野山を削り、ブームが去れば閉業、跡地が植林され元の自然に戻されるようなことはなく、多くがソーラー発電施設に変わっている。

日本国民のうちゴルフをするのは7%足らずと言われる。過去を総括し「ゴルフとSDGs」をもう少し真剣に考える必要はないだろうか。

参考文献

・北 徹朗(2018)ゴルフ産業改革論、株式会社ゴルフ場用品界社

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

SDGsと日本のゴルフ界

プラスチックによる海の汚染をめぐり新たな科学的知見が示され続けている。例えば、Rei Yamashita et al.(2021)によれば、世界の16地域の海鳥分析の結果、研究対象の約半数からプラスチック添加物が検出された。また、Antonio Ragusa et al.(2021)によれば、ヒトの胎盤からマイクロプラスチックが検出された例を報告している。

こうした問題の解決のために、2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」において、持続可能な開発目標(SDGs)が加盟国の全会一致で採択された。既に日本国内でも広く取り組まれているのはご承知の通りだ。

日本のゴルフ関連団体(15団体)で構成される「日本ゴルフサミット会議」も、『ゴルフ界も廃プラ削減に取り組もう!~「地球温暖化防止」に貢献する緑化施設としてのゴルフ場機能を最大限に~』とする趣意書(方針)を示している。

ゴルフサミット会議の「廃プラ削減方針」に不足している視点

この趣意書には【廃プラ削減に向けた具体的活動の4視点】として、以下のように書かれている。

視点1. 過剰サービスの廃止。

宿泊業でもないゴルフ場が提供しているサービスの中で、使い捨て「髭剃り」や「歯ブラシ」の廃止の検討を行う等

視点2. 廃止は困難だが、啓発活動により減少させることが可能なサービスを洗い出す。

レジ袋・お土産等の過剰包装・ペットボトルからステンレス水筒持参等

視点3. 代替品やリユース可能なものへの変更促進。

エコランドリーバッグの導入・ロゴ入りマーカー廃止・エコティーの普及等

視点4. 廃プラの適正回収の徹底。

「リサイクル」を目指した回収

上記の方針に沿うかたちで、各地域の支配人会や連盟、運営会社ごとに、浴場のビニール袋の廃止等が進んでいる。だが、ゴルフ場で使い捨てられるプラスチックとして最も重量があるものは、おそらく「鉛筆」ではないか。前述の4つの視点には鉛筆について言及されていない。そこで、筆者は廃プラ削減に向けたゴルフ用鉛筆の開発研究を開始した。今号ではその一部を紹介したい。

ゴルフ場がルーツ:プラスチック製使い捨て鉛筆

ゴルフ場で使用されている鉛筆は、ゴルフ場以外の場所(公営ギャンブル、宝くじ売り場、アンケート、選挙投票所など)でもよく見かける。この製品は、1970年代前半にゴルフ場での利用を目的に大阪の企業によって開発・製造が始まり、その後、広く利用されるようになっていったとされる。

プラスチック製鉛筆は1本あたり2グラム前後

図1

ゴルフ場で配布される鉛筆には3タイプの形状があり色も様々ある(図1)。クリップ部分が平らな形状のものは長さが2種類あり、長い方(右端)は約10センチある。短い2本はそれよりも1センチ程度短く(約9センチ)なっている。

重さは、左から、2・2グラム、1・8グラム、2・1グラムであり、一番左のタイプ(ストレートタイプ)のものが、最も重い。

ゴルフの「プレー」で消費されるプラスチックの総重量は年間233・1トン

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会によれば、全国のゴルフ場利用者数(2019年)は8631万9255人であったとされる。1本2・2gとした場合、鉛筆だけで年間189・9トンが消費された計算となる。折れて交換することもあるので、実際はもっと多い(重い)と思われる。

また、グリーンマーカーは、筆者の計測では0・5gであった。これについても来場1回につき1個使用したとすれば、43・2トンとなる。鉛筆とマーカーを総計すると233・1トンものプラスチックが、ゴルフ場のプレー(年間)で使い捨てられていると推計される。プレーを楽しむためにこれほどのプラスチックが排出されるスポーツは、おそらくゴルフ以外には無いだろう。

鉛筆の改良だけで少なくとも146・7トンの削減が可能

図2

ゴルフのスコアカードのような小さな枠内に限られた文字や数字を記入するにあたり、現状の長さである必要はない。人差し指と親指でつまんで使用できるものなら、機能は充分果たされる。例えば、持ち手の軸の部分は2センチ程度あれば充分である。この改良により、残りの7センチ(図2右側)は不要となり、1本あたり1・7gの削減ができる(図2)。単純に計算して、年間146・7トンの削減が可能となる。

「ギターピック」+「芯」= 合理的で使いやすい

図3

人差し指と親指で挟んで使うものに、弦楽器に使用するピックがある。これに「鉛筆の芯」を接続しプロトタイプを作成した(図3)ところ大変書き易いことがわかった。ギターピックには幾つかの厚さがあるが、厚いタイプのもので1・5グラム、薄いタイプのもので0・5グラムであった。現状の鉛筆より重量を約4分の1程度まで削減でき、グリーンマーカーとしても併用できる。

現在、ゴルフ場で配布されているグリーンマーカーには2種類の大きさがある(図3)が、「ピックタイプ鉛筆」の大きさもほぼ同程度であり代用可能であろう。仮に、このアイデアを製品化する場合も、ギターピックの金型をそのまま使用できる可能性がある。

圧力センサー等を用いた最適なゴルフ用鉛筆開発研究が進行中

武蔵野美術大学の北研究室では、圧力センサーを用いて、指先にかかる圧がどの程度かを、様々な厚さや形状のプロトタイプで検証中である(図4=トップ画像)。また、書き易さや疲れ難さについてのデータの収集も行いながら、ゴルフ用鉛筆の最適化のための基礎資料を収集している。

参考文献

1.Rei Yamashita et al.(2021)Plastic additives and legacy persistent organic pollutants in the preen gland oil of seabirds sampled across the globe、Environmental Monitoring and Contaminants Research Vol.1

2.Antonio Ragusa et al.(2021)Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta、Environment International Vol.146

3.ゴルフサミット会議(2020)ゴルフ界も廃プラ削減に取り組もう!趣意書

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2021年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア