月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「健康」記事一覧

ネイルヘルス(新潟県)は、爪トラブル専門のケアサロンやスクール運営を通じて培った知見をもとに、爪と身体の関係に着目したブランド『Re.Pro(リプロ)マックセラム』を発売した。爪割れや乾燥を防ぎ、アスリートや現場従事者の指先を守るケアセラムとして注目されている。

同社は2005年創業以来、「おしゃれ」ではなく「健康のための爪ケア」を追求。アスリートの基本動作を爪から改善するプログラムなど、独自の教育活動を展開してきた。今回のマックセラムは、高校野球部のピッチャーの爪割れトラブルをきっかけに開発されたもので、即乾性と高い浸透力を両立した処方が特長。

主成分には、新潟県十日町市のきものブレインが持つ「みどり繭」から抽出されたフィブロインとセリシンを使用。皮膚親和性に優れ、医療用途にも用いられる天然成分である。監修は新潟大学医学部・柿原研究チーム。ボトルはキャップレスの日本製ツイストノズル式で、片手操作が可能。価格は20㎖入りで3993円。

現在、自社ECとマックブランドECのほか、新潟県内のオオミヤスポーツ(長岡市)、共栄スポーツ(三条市)で販売。クラウドファンディングでは目標300万円に挑戦しており、今後は爪切りツールとのセット提案で百貨店への販路拡大を計画している。

同社ではゴルファーへの応用にも意欲的で、女子プロを含むトレーニング現場で試用を重ねている。滑らず、すぐにプレーできる使用感が高く評価されており、「爪ケアがスイングを変える」可能性に期待が高まる。

詳細は下記WEBサイトまで。

https://www.nailhealthjapan.com/contact

今年のジャパンゴルフフェア(以下、JGF)は来場者約5万3000人で、昨年より1万人以上増えました。過去最高はコロナ前、2019年の6万人だったため、「コロナ前に戻ったね」という関係者の声を聞きましたが、私は「コロナ前に退化した」と感じました。

何故なら、ゴルファーの体づくりや健康増進、ゴルフ寿命の延伸に関わるコーナーが消えたからです。

その手のコーナーは、2019年にゴルフエクササイズ広場ができたのが最初です。そこで日本ゴルフフィットネス協会(以下、JGFO)や日本ピラティス指導者協会の協力の下、ゴルフボディチェックやゴルフピラティス等の体験講座が開催されました。(図1)その後コロナで中断したものの、昨年、JGFOの主管で「ゴルフフィットネスパビリオン」を開催。ゴルフピラティスの他、関節調律やヨガ等の体験講座、ゴルフボディチェックやトレーナーによる施術も行われました。

(図1)2019年のJGFで開催された「ゴルフエクササイズ広場」

今年はパンフレットや公式HPに「ゴルフフィットネスコーナー」の案内はありましたが、昨年のような特設コーナーはなく、JGFOがゴルフボディチェックを体験できるブースを出展したのみ。JGFOの岡森雅昭代表に話を聞くと、

「今年は出展社数が多く、スペース的にパビリオンの開催は難しいと昨年から言われていた。出展できただけ良かった」―。

ちなみに今年の出展は約220社。来場者が過去最高の2019年は219社だったので、コロナ前に戻ったと言えなくはありません。しかし超高齢社会を迎えた日本のゴルフ界で、ゴルファーの健康増進やゴルフ寿命延伸に関わるコンテンツの削除は残念でなりません。

ゴルフ寿命延伸の支援団体

そんな中、(一社)日本リハネスゴルフ協会がJGFに初出展しました。高齢者や身体の不自由な人への対処法などを学び、ゴルフ施設だけでなく、デイサービスや介護施設などでも活躍できるインストラクターを育成する団体です。

法人名の「リハネスⓇ」は「リハビリテーション」と「ウェルネス」を合わせた造語。リハビリテーションは病気やケガ、障害などで低下した機能を回復させる意味で使われることが多く、本来はRe(再び・戻す)、Habilitate(適した・ふさわしい)で「再び適した状態にする」という意味です。

ウェルネスは身体的だけでなく、精神的にも健康で健全な状態です。つまり、リハネスゴルフは加齢などで身体機能が低下し、ゴルフを続けることが難しくなった人を、再びゴルフが楽しめるようサポートし、ゴルフ寿命の延伸を図ることです。

JGFでの同協会のブースは試打室タイプで実際にボールが打て、体験者はYES・NOで答える問診票で身体特性に合ったスイングを見出した上で、プロのレッスンが受けられます。試打スペースの横でトレーナーが体験者にコンディショニングを施していました。(図2)

(図2)JGFの日本リハネスゴルフ協会のブースではレッスンとコンディショニングが受けられる(写真提供:株式会社ヒガノリハネス企画)

同協会の日向野夏子代表が社長を務める株式会社ヒガノリハネス企画は、高齢者に特化したゴルフ教室「72歳からのゴルフトレーニング教室」を開校しています。この教室は1クール全7回コースで、初回はレッスン前に筋肉量を測定し、JGFで体験した問診票のリアル版でスイング診断をします。1レッスン90分で、そのうち筋肉量をアップさせるトレーニング時間は20分。そのトレーニングは医師、プロトレーナー、プロゴルファーが監修し、安心安全に身体が鍛えられます。

同協会が育成、認定したインストラクターは、ヒガノリハネス企画が運営するゴルフ教室やコンディショニングルームで仕事をします。デイサービスで6年間、ゴルフを取り入れたリハビリを行ってきた日向野代表は次のように語ります。

「資格を認定した後ほったらかしではなく、働く場所を提供することも大事。高齢でゴルフのサポートを待っている人がいて、サポートするインストラクターがいる。そして、両者をつなぐ場所をつくることで皆がWin-Winになり、ゴルフを長く続けられる方も増える。そんな仕組みを作っていきたい」

特別な配慮が必要な高齢者

日本ゴルフ協会が主管する、高齢者を対象にした認知症予防と健康増進のためのスクール「JGA WAGスクールⓇ」は以前、関東ゴルフ連盟が事務局でした。当時、筆者が主管するゴルフスクールでWAGの認定を取得しようとしたところ、ネックとなったのが「指導者はPGAかLPGAの資格保有者」という条件でした。当時、筆者のゴルフスクールにPGA資格保有者はいたものの、高齢者対応を任せられるスキルはありませんでした。高齢者には心身ともに特別な配慮が必要で、ケガのリスクも高く、罹りやすい疾患についての理解も必要。介護施設などで働く人を対象に、そのような知識を学ぶ「シニア検定」(日本シニア検定協会)もあるくらいです。

PGAの資格所有者が皆、その知識を学んでいるならともかく、筆者の知る限りそうとは思えません。そこで当時の事務局に異を唱えると、「PGAに協賛頂いているのでその条件は外せません」と。業界の事情を優先する姿勢に驚かされました。

以前、フィットネス業界の大手、株式会社ルネサンスの取締役は、

「フィットネスクラブに通いたいけれど高齢で行けない人も救うべき」

という信念のもとデイサービス施設の運営に参画。施設名は「ルネサンス元気ジム」で、健康維持・増進のための運動指導や、ゲーム、イベント等を通じて高齢者に健康と楽しみを送迎付きで提供しています。

この取り組みをゴルフ事業者も学ぶべきだと、最新のギアやデジタル機器が中心であるJGFの出展コンテンツを見て思いました。私が提唱する「健康ゴルフ」は健康寿命を延伸させる予防や未病の領域。一方「リハネスゴルフ」は後期高齢者や要介護者を対象にした介護・ケアの領域。超高齢社会の日本で、共に必要不可欠なコンテンツだと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今ちょっとした女子プロレスブームだそう。華やかさとアスリート性など女子ならではの魅力でファンを獲得。〝推し〟の選手を応援するため会場に足を運び、グッズ販売も好調だとか。このブームの一因が、コラボ企画への取り組みです。

漫画に実在の選手が登場したり、選手がコンビニコスメをプロデュースしたり、酒造会社とのコラボでは選手の名前と写真入りの焼酎を販売しています。女子プロレス団体の社長はテレビのインタビューで、「子供や若者に知ってもらうことが大事」と話していましたが、コラボ商品を通じて認知度が高まっています。

このような取り組みをゴルフ界も真似すべきですが、現状はあまり見られません。そこで今回は、健康をベースにした異業種コラボについて考えてみたいと思います。

楽しみながら健康寿命延伸

去る1月28日、横浜市にある神奈川大学にて、楽天モバイル株式会社と神奈川大学、神奈川県庁の産学官が連携したコラボイベントが開催されました。「BACK to SCHOOL 2025」という名称で、シニア層にもう一度学生気分を味わってもらい、健康寿命の延伸について学ぶもの。

健康ゴルフを提唱する筆者は興味津々で足を運びましたが、シニア世代を楽しませる数々の仕掛けがありました。まず、会場の受付では「入学手続き」と称して学生証が発行されます。この学生証は、シニア世代が学生の頃に流行った「なめ猫」のフォトが、来場者の顔写真と一緒にプリントされています。

またスタンプラリー形式で、学園行事(セミナー)や授業(体験ブース)を回り、スタンプを集めると卒業証書が授与されます。セミナーは1時間目、2時間目と表記され、食と栄養が学べるブースは「1年4組家庭科」、運動機能について学べるブースでは「2年1組保健体育」と呼ぶなど、遊び心満載です。

ロコモティブシンドローム、通称ロコモをご存じでしょうか。ロコモとは、骨格、筋肉、神経といった運動器の障害によって身体機能が低下した状態です。ロコモが進行するとフレイルという要介護の一歩手前の段階に陥ります。こうなるとゴルフを楽しむことは出来ないので、ゴルフ寿命の延伸にはロコモにならないための予防が必要です。今回のイベントでも、ロコモ予防に関するブース、いや教室があり、ロコモ度を知る体力測定「ロコモチャレンジ」や足裏の形状から健康度を測定するイベントが開催され、多くのシニアが参加。(図1)楽しみながら健康寿命延伸の情報が得られます。

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

ゴルフ業界も異業種交流を

神奈川県には「かながわ人生100歳時代ネットワーク」(以下、ネットワーク)という、異業種コラボや産学官連携を促す取り組みがあります。これは民間企業や大学、NPO、自治体が連携し、「学びの場」や「活動の場」の創出に向けたプラットフォームです。一人ひとりが生涯にわたり、輝き続けることができる社会の実現を目指し、218団体(令和7年2月12日現在)で構成され、月1回定例会が開催されます。筆者が主管するゴルフハウス湘南も参画しています。

ネットワークの取り組みの一つに「意見交換会」があります。これは様々な社会課題をテーマに5~10人のグループに分かれて意見交換するもので、テーマは高齢者の社会参加や仕事と介護の両立、子育て世代への支援、障害者や認知症患者の社会参加など多岐にわたります。またこれをきっかけに「部会」に発展するケースもあります。

去る2月6日に開催された定例会で、筆者がこの意見交換会の一つのグループのファシリテーターを務めました。テーマは「運動・スポーツで地域を元気にするために」です。意見交換会には、ネットワークのメンバーが希望するテーマを選んで参加。私のグループはスポーツ事業者が多いと思いきや、終活支援やFP、HP制作等、様々な業種の方が参加されました。(図2)

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

かねてからゴルフ業界で懸念されている「2025年問題」の年に突入しました。

1960年代以降のゴルフブームをけん引した団塊の世代、約800万人全員が、75歳以上の後期高齢者になるのが2025年。そして80歳を越えるのが2030年。多くのゴルファーが75~80歳でゴルフリタイアしているため、ゴルフ人口の激減が心配されています。

日本では今、5人に1人が後期高齢者、3人に1人が65歳以上です。総人口が1億2495万人だから75歳以上は2155万人、65歳以上は実に3657万人になります。この数は、日本の都道府県別人口ランキングの上位3都府県(東京・神奈川・大阪)を合わせた3212万人よりも多く、今後ますます高齢者の割合が高まって、若者や子供の割合が減っていきます。

これによって社会保障費の負担増大、医療・介護体制の維持困難、労働人口の減少など深刻な問題が発生しますが、ゴルフ人口の減少も業界にとっては大きな問題です。

ゴルフ業界は、この状況に真摯に向き合っているのでしょうか。やれジュニア育成だの、若者や女性を増やそうだのといった声は聞かれますが、より優先すべきは高齢者のゴルフ健康寿命の延伸や安心してゴルフを楽しめる環境づくり。それこそが喫緊の課題だと私は感じています。

業界トップの認識

ゴルフ業界の主要15団体が加盟する日本ゴルフサミット会議(以下、サミット会議)は1月20日、東京国際フォーラムで「ゴルフ新年会」を開催しました。(図1)そこで筆者は、サミット会議の参加者が人口減や高齢化問題をどのように考えているのかを探るべく、新年会に参加しました。ちなみにコロナ禍の影響で5年ぶりの開催でした。

図1東京国際フォーラムで開催された「2025年ゴルフ新年会」

会の冒頭、15団体を代表して日本ゴルフ協会(以下、JGA)の池谷正成会長が挨拶され、その中で2025年問題に向けて各団体が対策に取り組んでいくと表明しましたが、具体的な話はありません。他の登壇者が話した内容も、ゴルフ場利用税の目的税化、国家公務員倫理規程の「利害関係者とのゴルフ禁止」の条文撤回、ゴルフのイメージアップ、子供にゴルフと触れる機会を増やすなど、以前と同じ言葉ばかり。コロナ禍前の新年会で聴いた内容と変わりません。

そこで、中締め後の囲み取材で、高齢化に対する業界の取り組みについてJGAの池谷会長に質問しました。その返答を要約すると、

「JGAの『ゴルフと健康部会』ではWAGに取り組んでおり、R&Aでも高く評価されています」―。

WAGの正式名称は「JGA WAGスクールⓇ」で、高齢者の認知症予防と健康維持増進を目的としたゴルフスクールです。筆者が更に、

「WAGを更に広めていくような取り組みはしないのですか?」

と質問を重ねたところ、

「女性ゴルファーは増えています」

と的外れな答え。女性ゴルファーが増えているから、高齢ゴルファーは減っても構わないと言うのでしょうか。落胆を禁じ得ません。

この数年で時代は大きく変わりました。経済はデフレからインフレに、情報はテレビからネット・SNSに、価値観は努力・根性・自己犠牲からウェルビーイングへ、そして考え方は画一性から多様性へと、あらゆる物事が変化しています。にも拘わらず、サミット会議の中心団体であるJGAのトップから出る言葉は、数年前と変わっていません。課題に対する具体策を打ち出せていない現状が、日本のゴルフ界が抱える最大の問題のように思いました。

「健康ゴルフ」で利用税撤廃

サミット会議は、ゴルフ場利用税の撤廃を掲げていますが、視点を変えれば、「健康ゴルフ」でこの問題を解決する糸口が見いだせるのではないか。筆者はそう考えます。

ゴルフ場利用税は周知のとおり、ゴルフコースをプレーする人に課せられる地方税。税収は年間約500億円といわれ、地方自治体にとって貴重な財源です。サミット会議は発足当時から、この税の完全撤廃を目標にしてきましたが、今年は「せめて目的税化に」とトーンダウン。目的税化してゴルフ業界に還元して欲しいと訴えますが、いずれにせよ、ゴルファーに課せられているこの税金を何とかして欲しいと〝お願い〟しているのです。(図2)

図2.ゴルフサミット会議が長年訴える「ゴルフ場利用税」の撤廃

しかし、いくらゴルフ業界の主要15団体が、がん首揃えてお願いしても、この貴重な税収源をみすみす手放すことはないでしょう。JTがたばこ税に反対し、JAFがガソリン税の廃止や減税を訴えても叶わないのと同じ図式です。

では、どうすればよいか?

私は〝お願い〟ではなく、ゴルフでいかに社会貢献できるかをまず考えるべきだと思っています。

ゴルフが健康増進や認知症予防に効果的であれば「だからゴルフをしましょう」と叫ぶだけではなく、GEW2023年8~9月号の本連載で述べた「不健康ゴルフ」を払拭し、ヘルスケアサービスを積極的に取り入れて、より多くの高齢者の健康寿命の延伸に寄与すべくゴルフ界全体で取り組むこと。

ゴルフによって健康で元気な高齢者が増えれば社会保障費の削減に貢献でき、更に社会で活躍する高齢者が増えて経済が活性化する。それが効果として表れた時点で、そのことを統計的に説明する。統計的に説明できない場合は、フェルミ推定で説明しても良いと思います。フェルミ推定とは、十分な情報や統計データに欠けている中で、大まかな推計値を求めるための手法です。

ゴルフ人口が増え、ゴルフを通じてより多くの国民が元気になり、国や自治体の財政にも貢献でき、社会が活性化することを三段論法で説明できてはじめて、ゴルフ場利用税の廃止や減税を訴えることが出来ると思います。ゴルフ場利用税を何とかして欲しいとお願いするのではなく、ゴルフで社会貢献することに業界全体が尽力すれば、ゴルフ業界にも好ましい結果をもたらすことになるはずです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

果たして、ゴルフは「スポーツ」といえるのか?

ゴルフでは準備運動を軽視したり、プレー中の飲酒や喫煙などスポーツには相応しくないシーンが目立ち、スポーツだと胸を張っていえない雰囲気があります。笹川スポーツ財団のホームページには『ゴルフ競技は18ホールをプレーしたときの打数により、勝敗を決するスポーツ』と書かれています。また五輪では、2016年のリオデジャネイロ大会から正式種目になっているため、スポーツに分類されるでしょう。

スポーツ庁の関連ホームページには『スポーツとは、誰もが自由に身体を動かし、自由に観戦し、楽しめるもの』と書かれています。スポーツ庁は、2015年に文部科学省に設置されたスポーツ行政全般を担う機関であり、同庁が昨年3月に公表した「令和5年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、この1年間に実施した種目のトップは、散歩やぶらぶら歩きを含むウォーキングでした。2位以下はトレーニング、体操、ランニングと続き、ゴルフのコースラウンドは8位、練習場やシミュレーションゴルフは9位でした。(図1)

図1

散歩がスポーツとされていることには少々驚きましたが、ゴルフはれっきとしたスポーツに位置付けられています。そこで、スポーツが有する社会の役割にゴルフがどう貢献できるかを考えてみたいと思います。

働く世代のスポーツ参加率向上を

スポーツ基本法というものがあります。スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定するため2011年に制定されました。

スポーツ基本法では『スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である』とされています。つまりスポーツの役割は、地域社会の交流や活性化、国民の健康増進や長寿社会の実現です。

そしてスポーツ庁は、そのことを推進するために具体的な目標を掲げています。それは、現在(令和5年度)52.0%である20歳以上の週1日以上のスポーツ実施率を、令和8年度までに70%にまで引き上げるというものです。特に働く世代のスポーツ実施率が低い傾向にあるとスポーツ庁は指摘しています。(図2)

図2

働く世代のスポーツ実施率を上げるために、ゴルフは最適なスポーツです。生活習慣病の改善やダイエットのために〝運動しなければ〟という義務感が強いと、「忙しい」「面倒くさい」などやらない理由を探し、スポーツから遠ざかってしまうもの。しかし、楽しければ続けられます。それがスポーツの力です。なかでもゴルフは、社交の場としての側面もあり、腕前や年齢性別にかかわらず一緒に楽しめるので、働く世代には最適なスポーツと言えます。

また働く世代といえば、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営Ⓡ」も大事な視点です。過去に本連載(2023年10、11月号)でも述べたように、ゴルフは健康経営のツールとして打ってつけです。ゴルフで企業の健康経営をサポートする取り組みをゴルフ事業者が積極的に行えば、働く世代の健康増進に大きく貢献でき、ゴルフ需要も高まるはず。

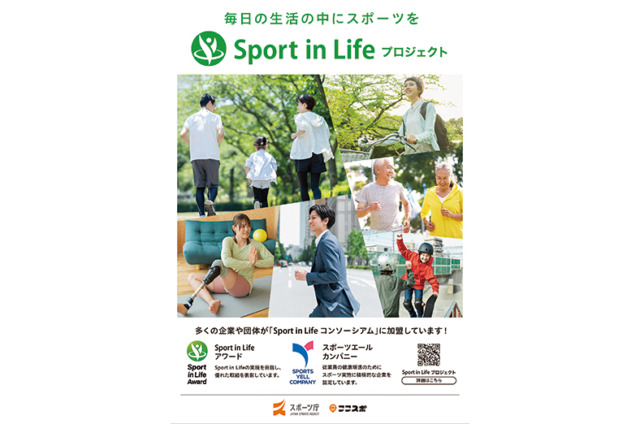

スポーツを生活の一部に

働く世代のスポーツ実施率を上げるための施策のひとつに「Sport in Life」(以下、SiL)プロジェクトがあります。スポーツ庁は、『スポーツが生涯を通じて人々の生活の一部となることで、スポーツを通じた「楽しさ」や「喜び」の拡大、共生社会の実現など、一人ひとりの人生や社会が豊かになるという理念=Sport in Life』を掲げていて、このような社会を目指す取り組みがSiLプロジェクトです。(図3)

図3

そして、この理念に賛同する企業や自治体、団体等で構成されるプラットフォームが「Sport in Lifeコンソーシアム」です。コンソーシアムの加盟団体数は4476団体(2024年12月29日現在)。約7割が民間企業で、私が代表を務める有限会社ゴルフハウス湘南も加盟しました。また、公益財団法人日本ゴルフ協会と一般社団法人関東ゴルフ連盟も加盟しています。

同コンソーシアムの主な取り組みに、「Sport in Lifeアワード」という表彰制度と、「スポーツエールカンパニー」認定制度があります。前者は、スポーツ人口の拡大に貢献した取り組みを表彰する制度で、令和5年度は、埼玉県のNPO法人が『地域密着型サードプレイスによる「相談・参加・地域づくり」の一体的支援事業』の取り組みで最優秀賞を受賞。他7団体が優秀賞を受賞しています。後者は、スポーツを通じて従業員の健康増進に取り組む企業を認定する制度で、令和5年度は1252社が認定されました。

その他に同コンソーシアムでは、加盟団体間の事業連携や、SiLのホームページ・SNS等での情報発信も出来ます。ゴルフ事業者も他のスポーツの取り組みを参考にしたり、連携することが必要です。健康増進でゴルフ需要を増やしたいなら、ヘルスケア事業者や医療・福祉団体とも連携すべきです。高齢化社会の今、高齢ゴルファーへの対応はゴルフ事業者にとって喫緊の課題。高齢になればなるほど、持病を抱えている人や、大きな病気の既往歴のある人も増えるからです。

スポーツ庁に、ゴルフに期待することを尋ねてみたところ、

「ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しむことができる生涯スポーツであり、また健康増進にも資するもの。そのため、このSiLの理念との親和性は非常に高いと考えており、是非、積極的な参画をして欲しい」

と答えてくれました。ゴルフ事業者も、スポーツ庁のこのような取り組みに積極的に参加し、ゴルフ×健康における新たな価値の創出に努めて欲しいと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフの展示会といえば、ジャパンゴルフフェア(以下JGF)を思い浮かべる人が多いでしょう。確かにJGFは、今年は約4万人、コロナ禍前の2019年には約6万人もの人が来場した国内最大級のゴルフの展示会です。しかしJGFに劣らない規模で、ゴルフ事業者も出展する展示会があります。日本最大の国際スポーツ・健康産業専門展「SPORTEC」です。

SPORTECは、2011年に第1回が開催され、その後年々規模が大きくなり、2019年には4万人規模に成長しました。SPORTECはセミナーが多く開催されていることも特徴の一つです。「ゴルフと健康との融合」をテーマに活動している私は、2015年から毎年足を運び、ブースを見学したり、セミナーを聴講したりと情報収集してきました。(図1)

(図1)日本最大の国際スポーツ・健康産業専門展「SPORTEC」

SPORTECは9つの展示会で構成され、運動パフォーマンスを高めるためのフィットネスマシンやトレーニング機器、エクササイズ、スポーツテクノロジー、健康食品&サプリメント、トレーニングウェアやグッズなど、世界各国から500社以上の出展社が一堂に集まり、多岐にわたる商談が行われています。また大学などのスポーツ教育・研究機関や、スポーツで町おこしを進めたい自治体、そしてスポーツ庁も出展。更に今年は、疲労回復やリラクゼーション、スポーツ障害対策に特化した「リカバリーEXPO」も同時開催されました。スポーツ健康産業の裾野の広がりを感じます。

ゴルフ関連では、ゴルフのパフォーマンス向上のための機器、技術、サービスに特化した「ゴルフパフォーマンスコンベンション」(以下GPC)が同時開催され、リニューアルをして今年で3回目となります。

筆者はこのGPCで、昨年と一昨年に登壇し、昨年はゴルフと健康・医療・介護との連携について、一昨年はゴルフによる健康経営について講演。共にゴルフに新たな価値を創出する内容でした。(図2)

(図2)2023年のゴルフパフォーマンスコンベンションにおける筆者の講演

今年はゴルフセミナーが激減

今年のSPORTECは7月16~18日に開催され、3万7611人の来場者がありました。

出展社数は523社で、昨年の547社を若干下回ったものの、GPCは昨年の10社が今年は20社と倍増。SPORTEC、GPC共に盛り上がりを見せました。今年は五輪イヤーだっただけに、国民のスポーツ&健康に対する関心の高さが分かります。

ただ一つ気になった点が、ゴルフ関連セミナーが激減したこと。昨年の19講演が今年は1講演のみ。この点を主催のTSOインターナショナル株式会社セールス部門、副部門長の栗原謙氏に質問すると、

「GPCはパフォーマンスの向上をコンセプトにしているため、ゴルフ関連セミナーは座学よりブース内での実践セミナーに力を入れました」

また、ビッグサイトの改修工事で会場の一部が使えなかった事も一因と裏事情も話してくれました。

ちなみにSPORTEC全体のセミナー数は、昨年の105講演に対して今年は83講演で22講演減。ゴルフ関連セミナーの減少分が、全体のセミナー減になった計算です。

座学より実践セミナーに力を入れたのは、スコアアップのための実技指導的な内容が集客できると判断したからと推測しますが、昨年、一昨年と筆者が講演したような市場考察や価値創出のセミナーも、ゴルフ業界の発展には不可欠。目先の集客も大切ですが、中長期的な視点に立ったセミナー構成も必要でしょう。

社会構造の変化への対応

(図3)ゴルフのパフォーマンス向上に特化した「ゴルフパフォーマンスコンベンション」

栗原氏はGPCの今後について、

「トレーナーや指導者が主役になっていくでしょう。フィットネス業界もゴルフ業界もトレーナーや指導者のレベルアップが求められます。ゴルフ人口の拡大には、適切な指導を受け、スコアアップ、飛距離アップなどの成果が見えること。ゴルフ施設の利用者増を望む施設事業者と、機器や用品を活用してより良い指導を目指す指導者の〝学びの場〟を提供したいですね」

と話してくれました。

先月のGEW9月号でも述べましたが、ゴルフが上手いだけで身体のことを全く学んでいないレッスンプロより、ゴルフは下手でも身体のことを熟知しているフィットネスインストラクターやフィジカルトレーナーの方が、質の高いゴルフ指導ができると私は思います。しかしそのように認識している人はとても少なく、多くの人は「ゴルフは上手い人から教わるべき」と思っています。

ゴルフ業界に指導リテラシーの啓蒙が求められる中、指導者の指導力向上につながる「場」の提供はとても良いことです。加えて、今のゴルフ業界に足りないものは、異業種から学ぼうとする姿勢や異業種との共創です。私が近年欠かさず同展示会を訪れるのは、健康産業や他のスポーツから学ぶことが多いからです。

どの産業も、人口減少や社会構造の変化に対応しなくてはいけませんが、多くのゴルフ事業者はゴルフの範疇で右往左往し、何ら課題解決ができていないと感じます。それどころかコロナ特需で安心しきっているゴルフ事業者も少なくありません。このままでは、必ずゴルフは斜陽産業と化すでしょう。

R&Aは2020年、「ゴルフをやる人はやらない人に比べて寿命が5年長い」と発表しました。ゴルフ事業者はこのゴルフの効能にあやかるだけでなく、ヘルスケア事業者との共創で新たな価値を創出し、社会構造の変化に対応すべきです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフは自分より上手い人から教わりたいというニーズがあり、ゴルフが上手くなければ人に教える資格がないと考える人も多いでしょうが、本当にそうでしょうか? 自身を「運動オンチ」と公言し、ゴルフ未経験ながら多くのゴルファーを上達に導いている人がいます。その人は、日本脱力関節調律協会の代表理事・山本ゆう子さんです。

「脱力関節調律Ⓡ」という、身体パフォーマンスを高める独自のメソッドで、多くのゴルファーの身体機能を向上させ、飛距離アップやスコアアップの成果を出しています。またそのことを通じて身体の不調を解消、多くの人を健康増進に導いています。今回は山本代表の活動と脱力関節調律を紹介しつつ、ゴルフ指導のあり方を考えてみましょう。

6月6日、ゴルフ関係者のみならず、ヘルスケア関係者や施術家などおよそ90人が集まるイベントが都内で開催されました。日本脱力関節調律協会(以下、WJT協会)の設立5周年記念イベントです。(図1)

(図1)日本脱力関節調律協会の設立5周年イベントにて

WJT協会の設立者で代表理事の山本さんは、大学在学中に柔道整復師と日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。某ストレッチ専門店でアルバイトをしていました。大学卒業後、大阪で施術の仕事をしている中、高齢者の身体がみるみる変化するのを目の当たりにし、脱力関節調律メソッドの原型が生まれたとのこと。

身体を良くする施術サービスは、ストレッチやマッサージ、整体など世の中に多くありますが、それらとの違いを本人に尋ねたところ、

「脱力を促し、正しい関節の動きを取り戻すこと。そしてお客様自身が解剖学を理解すること」

との返答。筆者も山本代表の講義を受けたことがありますが、一見難解に思える骨格の構造を、タブレットを用いてビジュアルで解説、分かりやすいと感じました。(図2)

(図2)タブレットを用いて身体の構造を説明する山本代表

その後、多くのゴルフ好きのお客様から、ゴルフに関する質問や要望があり、それに応えていたところ飛距離やスコアなどがどんどん良くなったそうです。そこで山本代表は、

「人は予防のためには頑張れないが、ゴルフのためなら頑張れる」

と気づき、ゴルフに特化した「ゴルフ関節調律Ⓡ」が生まれました。 ゴルフの上達は目的のひとつですが、それで完結ではなく、その先に健康増進を見据えている。そのことは山本代表が掲げるビジョン「歳を重ねることに夢が持てる世界をつくる」に表れています。

誰でもできる正しいスイング

ゴルフ未経験の人間がゴルフを教えられるのか? 山本代表は、ゴルフスイングを学んだ経緯について、

「人体の動きとして最大効率の動作を伝えていたら、それがゴルフの理想的な動作だと気づきました」

と振り返ります。

筆者はかねてから「ゴルフはやさしい」「正しいスイングは誰でもできる」と述べています。なぜならゴルフスイングは、人間にとって極めて自然でシンプルな回旋運動だからです。にもかかわらず上達が難しいのは阻害要素があるからです。それは、①身体バランスの崩れ、②身体機能の低下(柔軟性の欠如、関節の可動域不足など)、③誤った情報や勘違い、④思考と感覚とのズレ、⑤誤った思考パターンや感情(メンタル)等です。詳しい解説は省きますが、阻害要素の殆どは身体と脳(思考と感情)に起因しています。

山本代表のメソッドは、その身体に起因する部分、①と②を脱力関節調律という新たな手法で改善し、多くのゴルファーをやさしく上達に導いています。山本代表と従来のゴルフ指導者との決定的な違いは、解剖学や生体力学など人体に関する基礎学問を学び、身体パフォーマンスを向上させる術があるか否か、です。この術によって阻害要素を取り除けば、ゴルフはやさしいのです。

「ゴルフは難しい」「そう簡単には上達しない」と、ゴルファーの夢を壊すようなことを平気でいう指導者がいますが、そのような人はもっと勉強して欲しいと思います。

ゴルフ指導者の要件とは?

ゴルフ未経験者でもゴルフ指導はできますが、ゴルフに無知でいいわけではありません。山本代表はその都度、ゴルフやゴルフ用語などを調べる「学びの姿勢」を徹底しているそうです。以上の話を整理すると、ゴルフ指導者の要件が見えてきました。それは次のようなものです。

・解剖学や生体力学など、身体に関する基礎学問を学んでいる人

・上達の阻害要素が何かを把握し、それを解消できる人

・マニュアル通りのスイングを指示強制するのではなく、学習者の能力を最大限に引き出すことが出来る人

・分からないことは即学ぼうとする「学びの姿勢」のある人

ゴルフ指導者には、必ずしもゴルフの腕前が必須ではありません。ゴルフスクールでは見本を見せることが必要なので、最低限ボールを打つ技術は必要ですが、常に70台で回る腕前はまったく不要。「名選手必ずしも名コーチにあらず」です。

山本代表はある日突然、「このメソッドを1000人に広めよう」と思い立ったそう。しかし自分でセッションを提供できる数には限界があるため、このメソッドを提供できる指導者を育てることで、より多くの方に広めることができるという思いから、2019年、WJT協会を設立し、指導者の育成に乗り出しました。その結果、現在198名の資格認定者を輩出しています。(2024年6月現在)(図3)

(図3)多くの資格認定者を排出している日本脱力関節調律協会

ゴルフ指導者の認定制度を有する団体は、現在の認定制度を見直し、世の中に求められる指導者を輩出して欲しいと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「観測史上最高」が続出した7月、米国では50℃越え

高温でアスファルトが溶けて高速道路の防護柵が相次いで傾いたり、道路が陥没するほどの激しい猛暑は、2019年前後から日本では報告されるようになった(北、2024)。当時は、2020東京オリパラを控えており、マラソン競技やゴルフ競技の会場やプレーの時間帯など、暑さ対策について様々な議論がされてきたが、今日の猛暑はその当時よりも深刻になっている。

この原稿は7月15日に書いているが、この日沖縄県(那覇空港)で観測史上最高の35.7℃となり、108年ぶりに3日連続の猛暑日となったことが報じられた。7日前の7月8日には、和歌山県新宮で39.6℃、東京都府中市で39.2℃となり、いずれも観測史上最高を記録した。

暑さは年を追うごとに厳しさを増しており、特徴的な猛暑日を取り上げて原稿を書こうとしても「観測史上最高」はすぐに塗り替えられる状況にある。いま書いている内容も、じきに古くなるのだろう。

ただ、この状況は日本だけではない。7月7日、アメリカのラスベガスでは観測史上初の48.9℃、デスバレーでは53.9℃を記録するなど、健康に日常生活を送るには困難なほどの猛暑に見舞われている。ヒトは文明の発展と引換に「地球の健康」をないがしろにしてきた。本稿ではプラネタリーヘルス(地球の健康)と言う考え方に着目しその最新動向を概説する。

「プラネタリーヘルス」(Planetary Health)の概念と広がり

「プラネタリーヘルス学環」の構成(長崎大学ウェブサイトより)

【ヒト含む生物の健康は地球の健康と一体的に考えるべき】という「プラネタリーヘルス」と言う概念が浸透しつつある。環境省によれば、比較的新しい概念であるため、国際的に合意された定義や考え方は、現時点では明確には存在していないとされる(環境省、2023)。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2021)によれば『地球と人間は別々の存在ではなく、相互依存関係にあることを前提に置き、全ての生態系と地球の健康の共存を目指すプラネタリーヘルスという概念が誕生した』とされている。つまり、地球が健康でなければ人類も健康に暮らせない、ゆえに地球の健康を維持するために考え行動しよう、と言う考え方である。

プラネタリーヘルスという言葉は、国際的な医学研究誌であるランセットに掲載された論文(R Horton et al.,2014)の中で初めて示された用語であり、2015年にロックフェラー財団とランセット誌が「Rockefeller Foundation-Lancet Commission on Planetary Health」を立ち上げたことで、プラネタリーヘルスの考え方が世界的な広がりを見せ出したとされている(長崎大学ウェブサイト)。

日本における「プラネタリーヘルス」のフロントランナーは長崎大学

国立大学法人長崎大学は、大学を挙げて「プラネタリーヘルス」に取り組んでいる。2020年に「プラネタリーヘルスへの挑戦」を宣言し、2021年には「プラネタリーヘルス入門」を全学生必修科目とした。そして、2022年10月には「大学院プラネタリーヘルス学環」(募集定員5名)が開設された。授与される学位は博士(公衆衛生学)とされる。

永安武学長によれば、長崎は江戸時代に海外に開かれた唯一の窓口だったことから、海外から持ち込まれる感染症の対応にも迫られ、それ以来続く長い経験の蓄積などもあって、必然的に「グローバルへルス」を理念に掲げる大学となっていったことがベースにある。

そして、近年の気候変動、環境汚染、未知の感染症、人口問題、食糧問題、格差、ジェンダー、宗教や文化の対立、高まる核リスク等、多くの地球規模の課題を抱えており「グローバルヘルス」をさらに発展させ『地球の健康の実現』という目標を新たに掲げ、地球規模の課題解決に資する教育・研究を推進していくことを宣言している。

「プラネタリーヘルス」と「SDGs」の違い

SDGsは2030年に達成すべき17のゴールが掲げられており世界中で多様な取り組みが生まれているが、そこに矛盾点があることにあまり焦点が当てられていない。代表的な一例として、本来、全てのゴールに気を配るべきであるが、一部の目標だけを選んで取り組む場合が多くなってしまっている(長崎大学ウェブサイト)。

他方、プラネタリーヘルスでは地球全体のバランスを考えるので、1つの事柄に対して別の事柄の関係性を見ていくことに重きをおいている。例えば、森林を伐採して農地に転用した場合、食糧問題は解決するかもしれないが、生態系や温暖化にはマイナスの影響が出るかもしれない。このように、常に「自然と人間社会との関係性」や「ローカルとグローバルの関係性」を考え、長期的な目標を見据えて短期目標をクリアし続けていくことがプラネタリーヘルスの特徴であるとされる。

【出典】

1)北 徹朗(2024)急がれるゴルフ業界を挙げた暑熱対策、ゴルフ市場活性化セミナー2024配布資料、https://www.golf-gmac.jp/wp-content/uploads/2024/04/gmac_kita2.pdf(2024年7月16日確認)

2)環境省総合環境政策統括官グループ(2023)第六次環境基本計画に向けた基本的事項に関する検討会取りまとめ、https://www.env.go.jp/council/content/i_01/000136528.pdf(2024年7月16日確認)

3)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2021)Planetary Healthに関する取り組み事例と日本に向けた示唆、https://www.globalhealth.murc.jp/vc-files/GlobalHealth/20210630_PlanetaryHealthDoLG.pdf(2024年7月16日確認)

4)長崎大学大学院プラネタリーヘルス学環ウェブサイト:https://www.planetaryhealth.nagasaki-u.ac.jp/(2024年7月16日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

PREMIUM GOLF STUDIO(プレミアムゴルフスタジオ)代官山を運営するPGSは、生涯を通じてゴルフという遊びを極めたいというゴルファーに向け、最新鋭の技術を使用した『ゴルフ人間ドック』を開始した。

『ゴルフ人間ドック』は、通常のゴルフレッスンとは異なり、「なぜこういう球が出るのか」「なぜ同じミスが出るのか」の原因解明の糸口になる、合理的かつ客観的な数値に基づく自分だけの診断結果を提供する。

ゴルフの熟練度や目指すゴールによって目的が異なるのと同様に、筋肉や骨格などの身体構造やクセも人それぞれに異なっている。加えて加齢とともに変化もしていく。まずはこのことをしっかりと把握することが上達において最も重要なカギとなる。

【ゴルフ人間ドック 特徴】

世界のトッププレーヤーが使用するGEARS(ギアーズ)、Swing Catalyst(スイングカタリスト)、CAPTO(キャプト)、GC QUAD(GCクアッド)などの最新鋭の機材を組み合わせて、複合的な視点から客観的に数値を解析。

1)ゴルフスイングに関する世界最高峰のプログラムTPIを活用。

2)4つの最先端の解析機器で、すべてが丸裸。

3)診断結果を的確に伝える”ゴルフ診断医”の存在。

4)加齢と共に変化する身体に合わせて、スイングを最適化していく。

【ゴルフ人間ドック 料金】

・1回目:9万9000円

・2回目以降:4万9500円(前回測定から1ヶ月以内)、6万6000円(前回測定から6ヶ月以内)、8万8000円(前回測定から1年以内)

ゴルフ人間ドックの詳細は下記WEBサイトまで。

https://p-g-s.jp/golf-medical-checkup/

ゴルフ業界は、コロナ特需で一時的に潤ったものの、それも終焉を迎え、団塊の世代が後期高齢者になることでゴルフ人口の減少が危惧される2025年問題を目前に控えています。そんな中、ヘルスケアサービスに挑戦し、市場を拡大させている業界があります。旅行・観光業界です。旅行にヘルスケアサービスを付加した業態は「ヘルスツーリズム」と呼ばれ、独立行政法人経済産業研究所によると、その市場規模は2019年で約2兆8600億円。2025年には約3兆6700億円に成長し、2030年には約4兆5200億円に達すると予想されています。ゴルフの市場規模が約1兆1660億円といわれますので、いかに大きな市場であるかが分かります。

ゴルフと旅行は親和性が高いと感じます。共に非日常を楽しむこと、ある程度の距離を移動すること、ファッションを楽しんだり、訪問先の自然や施設、食事などを楽しんだりと共通点が多いからです。

「ゴルフツーリズム」という言葉があるくらいで、ネットで調べると、〝ゴルフを目的とする旅行スタイル〟と書かれています。かくゆう筆者も、自身が主管するゴルフスクールのお客様を対象に、かねてからゴルフツアーを企画してきました。

図1 ゴルフと温泉、そして星空観賞をセットにしたゴルフツアー企画

企画の際にこだわっていたのは、ゴルフ以外の楽しみを付加することです。具体的には、観光や温泉はもとより、海ならシュノーケリング、山なら星空観賞などのアクティビティです。(図1)ゴルフのみか、ゴルフ+観光かのアンケートを取ると、圧倒的に+観光を希望される方が多いです。ゴルフ好きは、旅行や観光もお好きなのだと感じます。そこで今回は、「ゴルフ×旅行」について考えてみたいと思います。

単なる「健康っぽい旅行」ではないヘルスツーリズム

冒頭でお伝えしたヘルスツーリズムの第一人者でNPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構の理事でスポーツ健康科学がご専門の髙橋伸佳さんにお話しを伺いました。

「ヘルスツーリズムは、単に健康っぽい旅行ではなく、旅行をきっかけに健康への気づきを与え、健康増進につながる行動変容を促すものです」と高橋さん。「行動変容」とは、今までの生活を健康につながる行動様式に変えることです。健康な人ほど、健康には無関心。しかし不健康になってから慌てても遅い場合が多い。そこでヘルスツーリズムによって、健康のための気づきを与え、健康行動を促すのです。

65歳以上の高齢者が、総人口の約3割(2022年9月現在)に達する超高齢化時代の今、健康は必要不可欠な要素です。著者が主管するゴルフスクールは、「ゴルフと健康との融合」がテーマですが、それは正に、ゴルフの上達をきっかけに健康増進につながる行動を促すことにあり、ヘルスツーリズムの考え方と同じなのです。

旅行の健康への効果を伺ったところ、髙橋さんがかかわった「旅の健康学的効果」(日本旅行業協会)での実験結果を用いて次のように解説してくれました。

旅行中は様々なシーンや因子があるので必ずしもとは言えないが、旅行には「癒し」効果が絶大で、それは旅行後も持続する。具体的には脳や身体の休息、ストレスや怒り、敵意の低下が認められたとのこと。

ゴルフの健康効果に関しては、GEW(2023年4月号)の本連載で述べていますが、旅行もゴルフ同様、健康効果が期待できるのは興味深いです。

ヘルスツーリズム認証を取得した小松CCの挑戦

ヘルスツーリズムの価値を評価する認証制度があります。「ヘルスツーリズム認証」がそれで、旅と健康という視点から、観光商品を客観的に評価する第三者認証サービスで、これを取得すると、ヘルスケアサービスとして優れた旅行商品であるとお墨付きが得られます。

図2 小松CCのヘルスツーリズム認証プログラム

このヘルスツーリズム認証をゴルフ場ではじめて取得した事業所があります。石川県にある小松カントリークラブ(運営:北国リゾート開発株式会社、以下小松CC)です。小松CCは歩行診断をベースにした独自の健康増進プログラムで同認証を取得。プログラム名は「楽しく歩ける〝生涯スポーツゴルフ〟と〝心と体の食〟再発見の旅」です。(図2)

プログラムの一部を紹介しますと、まずは説明と健康チェックからはじめ、計測器を装着して歩行活動量を測定しながら18ホールをラウンド。測定データを基に、健康運動指導士による歩行実践指導やラウンド前の準備運動指導を個別に行うというもの。ラウンド後は「グルメナイト」と題し、地産地消食材による会席料理を食しながら、薬膳コーディネーターの女将が「疲労回復・栄養補給と食」について話しをしてくれ、会食を楽しみながら学ぶことができるとのこと。

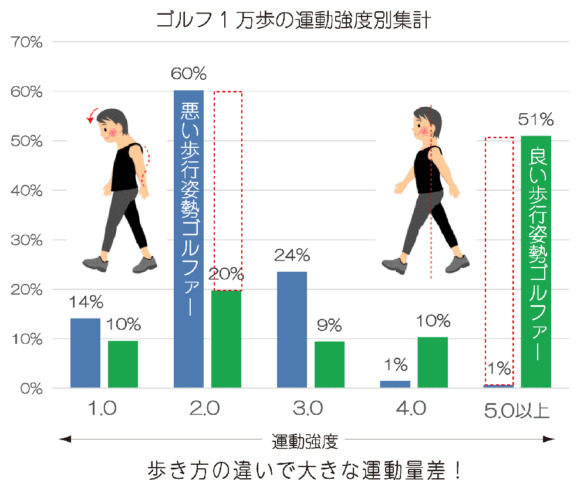

小松CC、営業企画部長の北芳光さんは、講演の中で次のように述べています。「ゴルフはたくさん歩くから健康的といわれていますが、歩き方には個人差があります。万歩計の歩数が多ければ健康的かといえば必ずしもそうではない。股関節の可動域を広げ、正しい姿勢で大きな歩幅で歩けば、歩数は少なくなるがその方が健康的。このプログラムでは、そのような体験と指導を通じて行動変容に繋げていただく」と。(図3)

図3 歩き方で運動量が変わる!正しい姿勢で歩けばより健康的(資料提供:小松CC)

特筆すべきは、小松CCはこの認証プログラムで、健康経営®に取り組む企業を対象に、健康経営サービスを提供していることです。

ゴルフが健康経営のツールとして最適であることは、GEW(2023年10月号と11月号)で述べ、小松CCの取り組みもその中で紹介していますが、ゴルフを活用した健康経営サービスはまだまだ普及しているとはいえません。小松CCに追従するゴルフ施設が出てくることを期待しています。

ゴルフと親和性の高い旅行業界に学び、2025年問題を乗り切ろうではありませんか。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「チャーシューメーン!」

ゴルフマンガの主人公がショットを放つときの掛け声です。

実は、声を出すと腹圧が上がり、体幹が安定。筋肉が弛緩し、力みも解消される。パワーが出せる効果もあります。投擲の選手が「ウリャー」と叫ぶのはそのためです。

我々の筋力は普段、力を100%発揮できないようリミッター(制御装置)がかけられています。骨や関節、筋腱組織が壊れないようにするためで、本来の筋力の20~30%程度しか出せませんが、大声を出すとリミッターを外すことができます。これを「シャウト効果」と言います。ゴルフは比較的静かにプレーするスポーツですが、今回は「声とゴルフ」の効果を考えてみましょう。

大きな声を出すと、心肺機能や口腔機能、認知機能の向上など、健康面で高い効果が得られます。なぜなら、大声を出すことは深い呼吸を伴う全身運動だからです。呼吸によって心肺機能が向上し、普段あまり使わない筋肉を使うことで血流が良くなり、基礎代謝量のアップが期待できます。血流が良くなると体温が上がり、免疫力も向上します。

また、深い呼吸により腹筋や横隔膜が刺激され、胃腸の働きが良くなると、お通じが良くなり、デトックス効果が高まって肌も綺麗になるでしょう。口腔機能が向上すれば嚥下力の低下も防げ、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。誤嚥とは、唾液や食べ物が食道ではなく、気管に入り込むこと。誤嚥性肺炎は、誤嚥が原因で肺炎を引き起こすことです。

「フレイル」という言葉をご存じでしょうか? これは加齢により筋力や認知機能などが低下し、心身が老い衰えた状態。健康と要介護の中間状態の虚弱(frailty)が語源です。一度要介護になると、健康に戻る可能性はゼロに近くなりますが、フレイルの段階では、早期の対策で健康を取り戻すことが可能です。

フレイル予防で大切なのが「運動」「栄養」「口腔ケア」、そして「社会参加」の4点です。大声を出すと、頬や顎を動かすので表情筋をたくさん使います。表情筋は脳に最も近いところにある筋肉なので、多く動かすと脳に刺激を与え、高齢者の認知症予防にも効果的と言われます。

認知症予防の朗読プログラム

(図1)東京都墨田区の「声出し脳トレーニング教室」

発声トレーニングで、高齢者のフレイル予防や認知症予防に取り組む有限会社げんごろう(言語朗)は、都内の自治体を中心に発声トレーニング教室を開催中。発声トレーニングは姿勢を正し、腹圧も上がるので体幹トレーニングになり、ゴルフの上達にもつながるはず。その教室が東京都墨田区の主催で開催されると聞き、足を運びました。(図1)

この教室は「声出し脳トレーニング教室」といい、ショルダーフレーズは「認知症予防のための朗読プログラム」。墨田区の公共施設で行われ、1クール全14回。1回90分で定員25名です。クールの前半は、声出しのための身体づくりや発声のメカニズム、口腔ケアや認知機能についてなど、毎回内容が異なる講義と発声トレーニングで構成。クールの後半は2つのグループに分かれ、最終回の「リレー朗読発表会」に向けて取り組みます。リレー朗読とは、詩や物語を複数人で1行ずつ朗読する同社独自の手法。朗読作品は墨田区の民話が多く、より地域の絆が深まるとか。

受講生の多くは、全14回の教室が終了した後も「自主グループ」として活動しています。同社が活動を支援し、発表の場を設けることで、前述の「社会参加」も促しているのです。同社取締役で本教室の講師を務める平尾麻衣子さんは、

「14回の教室で完結せず、その後の朗読グループが自主活動を続けることが最も大事。この教室はその入口に過ぎないのです」

(図2)「オーラルフレイルと口腔ケア」に関する講義

筆者が見学したのは4回目の教室で、参加者は20名(男性1名)でした。90分の教室は、約25分間のストレッチと腹式呼吸の練習から5分間の休憩を経て、「オーラルフレイルと口腔ケア」に関する講義が約22分間。その後約13分間、表情筋の柔軟性を高めるフェイストレーニングを行い、最後に約25分かけて早口言葉による健口トレーニングを行うという流れでした。(図2~3)

(図3)健口トレーニングを披露する唯一の男性参加者

冒頭で行ったストレッチと腹式呼吸は、首から肩にかけての柔軟性を高めたり、腹圧を上げて体幹(腹筋)を鍛えたり、肋骨周辺の柔軟性を高めたりと、すべてゴルフに役立つものばかりでした。(図4)

孤独から救うゴルフのチカラ

(図4)発声トレーニングはゴルフにも役立つ<br />

筆者は、以上のトレーニングがゴルフの上達にも役立つと確信。そこで同社と協創して、声出しゴルフトレーニングを開発、社会実装するプロジェクトに取り組むことにしました。目的は、楽しくゴルフの上達を図りながら、フレイル予防や認知症予防につなげて健康寿命を延伸させること。げんごろう社の平尾さんは、

「発声トレーニング教室は男性の参加者が少ないので、ゴルフを絡めることで、ゴルフ好きの男性に訴求できるのではと期待しています」

高齢男性の孤独が社会問題になっています。現役時代は仕事で人と接する機会が多くても、退職するとそれが一気にゼロになります。人付き合いがなく社会から孤立、楽しみや生き甲斐を失い、老け込んで寝たきりや要介護になりQOL(Quality of Life)が低下する。このような社会問題も、ゴルフを絡めた一連の活動で解決できると考えています。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「真冬でも楽しめるスポーツ」としてゴルフ場建設は相次いだ

近年の猛暑により、真夏のゴルフの課題が語られることが多いが、真冬のゴルフも辛い。実際、NGK(日本ゴルフ場経営者協会)が発表しているデータでは、東京都など雪でクローズすることがあまり起こりにくい地域においても、真夏よりも真冬の入場者数の方が少ない。

「暑い」とか「熱中症リスク」とは言いながらも、ゴルファーは真夏でも喜んでゴルフ場に出かけ、逆に寒い冬には足が遠のいていることをデータが示している。考えようによっては、冬のゴルフ場にはまだビジネスとして伸びしろがある。

総合保養地域整備法(いわゆるリゾート法)の後押しによって急激に増加・発展した「リゾートスポーツ」の代表格としてゴルフ場とスキー場が挙げられるが、当時はゴルフ場開発数の方が圧倒的に多かった。要するに、ゴルフは通年に渡り顧客を呼び込める、という点から多くの開発が行われたわけだが、実際は真冬のゴルフ場ではティーイングエリアやグリーンが凍結していることもあるように、極寒プレーとなる。

本号では、真冬のゴルフを楽しむための、寒冷環境下での健康リスクと予防方策の話題を提供する。

冬場のゴルフに重要なのは「前夜の睡眠」

冬場は血圧が上がりやすくなり心臓への負担が大きくなる。これは、寒さで体温の発散を防ぐために血管が収縮するためである。暖かい室内から寒い屋外への移動により血圧が急激に変動し、心臓の血管が過剰に収縮して心筋梗塞の原因となることもあるし、寒さで骨格筋が収縮し硬くなり柔軟性が低下しやすくなるため、筋や腱などの損傷も起こしやすくなる。

これらの対策としてよく言われることに「寒い冬には気温の変動が少ない屋内での運動を行いましょう」とか、「外へ出る時は早朝などの冷え込む時間は避けましょう」などがあるが、ゴルフの場合は無理である。また、「十分な防寒をしましょう」とか「運動前にウォーミングアップで身体を温めて筋肉の柔軟性を確保しましょう」等々、常識的な話も多い。

本稿では、冬場のゴルフでは【前夜の睡眠】が特に重要であることを強調したい。寒さでトイレの回数が増えることにより熟睡を妨げられたり、睡眠不足になりやすい季節でもある。また、「明日はゴルフだ」と緊張やワクワクしてなかなか寝付けなかったり、早朝に出かけることが多いためにゴルフ前夜は睡眠時間が短くもなりやすい。

真冬のゴルフ前夜に熟睡できるグッドアイデア

筆者(今年47歳)は中年期に入った頃から夜中にトイレに起きる日が増えた。特に冬場、身体が冷えてトイレに立つことが多いと感じる。この対策として、まずはエアコン(暖房)を強めにかけてみたが、喉が渇いて目覚めてしまった。そのため、エアコンはやめて布団の下に敷く電気マットを購入したが、暑くて布団からはみ出ていたり、温度を下げると逆に寒かったりして苦慮してきた。

3年程前、グッドアイデアを思いついたので紹介したい。筆者は冬場、ズボンの下にインナー(タイツ)を履いているが、就寝時にインナーの上から使い捨てカイロを貼って寝るとよく眠れる。仮に布団からはみ出てもズボン下に貼っているため寒くない。

カイロを貼る具体的な場所は「太腿の前と裏」(計4枚)と「ふくらはぎ」(計2枚)である。これに「脛」(計2枚)を加えてもよいが、太腿とふくらはぎの最低6枚貼っておけば、とてもよく眠れる。冬場、夜中に目覚めることがある方には是非試して頂きたい。

この方法は試行錯誤の末に筆者に適したものを見出したわけだが、普遍的な学術研究として似たような論文が無いかを検索したところ、次のような研究が見つかった。

「陸上競技の冬季練習における蒸気温熱シートの有用性」(小田ら、2006)

学術誌「スポーツ科学研究」(早稲田大学)に掲載された、小田英志らの研究では、下肢を温熱シートで温めることによる有用性を評価している(図1)。この研究では、「競技者にとって単なる防寒ということではなく、ウォーミングアップを補完し、筋や腱をほぐし、運動の準備を整えるという点で、生理学的にも価値の高いものであった」とし、「フィジカル面のみならず、寒冷ストレスに対する精神的な支えや安心感につながっていることも大きな特長といえる」としている。

図1加温用トレーニングパンツの構成図 (小田ら2006,スポーツ科学研究3,pp.48-60より引用)

筆者の熟睡法(前述)と同じ部分を加温しており、早朝からプレーが始まるゴルフにおいては、この研究が示すように下肢の保温は「ウォーミングアップの補完」にもなり得るのではないかと考えられる。睡眠不足では、交感神経が活性化して血圧が上昇するとされるが、寒さでも血圧は上昇するので、冬の睡眠不足はダブルで危険である。冬場に安全で楽しいゴルフを継続するためには、前夜からの下肢の保温がポイントとなる。

日本には寒い住宅が多い:WHOの寒さ回避勧告(2018年11月)

WHO(世界保健機関)は2018年11月に「住宅と健康ガイドライン」発表し、冬の住宅の最低室内温度として「18度以上」を強く勧告した。18度を下回ると循環器疾患、16度を下回ると感染症などの発症や転倒、怪我のリスクが高まると指摘し、特に高齢者や小児はもっと温かい温度が推奨されている。

特に、日本は「寒い住宅」が多いとされており、国土交通省のウェブサイトによれば、日本の居間(調査対象2090世帯)の平均温度は16.7℃と報告している。その内訳を見ると12℃以下の住宅も数百見られる。

図2のようにWHOの勧告では「健康」の観点において、住まいの暑さよりも寒さの方を問題視している。

図2WHO住宅と健康ガイドライン(左:表紙、右:勧告概要の翻訳)(長寿科学そ振興財団「住宅と健康長寿」より引用)

寒さ対策を考えることは暑さ対策のアイデア創造に繋がる

近年、「猛暑下のゴルフ」と対峙する季節が約半年(概ね5月~10月)にもおよび暑さ対策は喫緊の課題ではある。他方、「真冬のゴルフ」がこれまであまり話題にあがらなかったのは、夏場に比べて出かける人が少ないこともあるのかもしれない。筆者は、ゴルフ場での寒さ対策を考えることは暑さ対策のアイデア創造に繋がると考えている。今後の連載で披露して行きたい。

・小田英志ら(2006)陸上競技の冬季練習における蒸気温熱シートの有用性、スポーツ科学研究(早稲田大学)3, 48-60

・公益社団法人長寿科学振興財団ホームページ:https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/kenkochoju-ikigai/jutaku-kenkochoju.html(2023年1月16日確認)

・国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/common/001500202.pdf(2023年1月16日確認)

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフライフデザインは2023年6月3日、インドアゴルフ施設「ONE STARゴルフスタジオ 自由が丘店」にて、女性ゴルファーやゴルフを始めたい女性を応援する『Happy Women’s Golf Fes』を初開催した。多数のゲストや協賛企業とともに、トークショー、ゴルフダーツ、抽選会、マシンピラティス体験など、「美容・健康」といったコンテンツを盛り込み、その中で気軽にゴルフに触れられるというイベント内容。

《イベント開催の目的》

2016年アメリカにて、「女性にゴルフの楽しさを伝えゴルファーを増やすこと、女性の地位向上」を目的として、6月の第一火曜日はWomen’s Golf Dayと制定。以後世界80か国、1200 ものゴルフ場やゴルフ関連施設で、6月第一火曜日前の一週間から当日は、様々なイベントが開催されている。2023年から日本でもWomen’s Golf Day を取り入れられることが JGAから昨年発表され、全国で女性ゴルファーのためのイベント開催が目指されているが、Women’s Golf Day の知名度はまだまだ低いまま。

そこで「より豊かな人生を。ゴルフとともに。」をビジョンに掲げるゴルフライフデザインとして、まずはWomen’s Golf Dayについて知ってもらい、女性ゴルファーはもちろん、幅広い女性をゴル

フ×美容×健康で応援する一日を創りたいと、本イベントを主催したという。

《イベント内容》

イベントのテーマは「あなたらしく輝く」。ゴルフ、美容、健康などさまざまな角度から女性の輝きを引き出し、女性ならではのゴルフライフやライフスタイルの楽しみ方を発見・実感できるようなコンテンツを多数用意。女性のための年に一度のお祭りとして「Happy Women’s Golf Fes」と題した。

《開催概要》

イベント名:Happy Women’s Golf Fes

開催日:2023年6月3日(土)12:30~18:00

会場:ONE STAR ゴルフスタジオ 自由が丘店(東京都目黒区自由が丘 2 丁目 17-6 TheFront B1 階)

参加費:無料

《女性が輝くためのトークイベント・レッスン》

・MIRROR FIT.トレーナー YUI ×杉山美帆プロ トークショー&デモンストレーション

・TOBATH.(ゴルフウェア)新作お披露目会

・杉山美帆プロ×田中祐姫プロ×かえで(UUUM GOLF) トークショー

・野原遥ゴルフトークショー&美しい姿勢・歩き方

・ボールを打たずに飛距離が伸びる! 山本ゆう子の人気レッスン体験

《女性が輝くための体験イベント》

・ワンコインであなたに似合うファッションを知れる!イメージコンサルタントによる顔タイプ診断

・ワンコインで憧れのボディに近づく! マシンピラティス体験

どちらも500円で体験でき、マシンピラティスは事前予約で満席に、顔タイプ診断は当日予約受付で満席となった。

《ゴルフウェア・アイテム販売会》

可愛くおしゃれなゴルフウェア・アイテム各社が多数出店。ONOFF ブースでは試打も行われ、終始盛り上がるエリアとなった。

出店企業は下記の通り。

・IRISHMAN

https://irishman.jp/collections/womens

・TOBATH.

https://tobath.net/

・LE.NAN GOLF

https://lenan.jp/

・ONOFF LADY

https:/onoff.globeride.co.jp/club/lady/index.htm

・STUDZ GOLF

https://studz.base.shop/

・Thine

https://thinegolf.com/

・Vivus golf

https://vivusgolf.jp/

《杉山美帆プロによるワンポイントレッスン》

2019年ドラコン日本選手権優勝者であり、Youtubeでも活躍している杉山美帆による、ドライバーの飛距離アップのためのワンポイントレッスンも併せて開催。

参加者からは「力強いスイングができた」「次のラウンドで実践してみたい」などのコメント多数。

《実施実績》

事前申込では220名、当日は157名が参加。年齢は20~50代と幅広い層。ゴルフ歴は未経験者(8.6%)と1年未満(12.2%)、1~3年未満(29.5%)が半数を占め、ゴルフ初心者の方を中心に、気軽にゴルフに触られたイベントだったと振り返った。

イベント当日は本イベントに関する Instagram のストーリー投稿も 200 件以上アップ。

「友達みんなとワイワイできて、ゴルフで繋がった友達とかできて、こういうイベントとても嬉しいです」

「内容も盛りだくさんで参加賞も豪華で楽しかったです」

「会場内いろいろ見て、早くゴルフ行きたくなっちゃいました」

といった満足感のあるコメントが多数寄せられたという。

コロナ環境下で一時的にゴルフ人口が増えているという報道もあるが、人口減少や少子高齢化の推移を見ると、今後もゴルフ人口の減少傾向が続くことは間違いない。この連載では、筆者が提唱する「18-23問題」(2018年~2023年にかけてのゴルフ人口激減)に立ち向かうための改善策や基礎資料に基づく提言を述べさせて頂く。

ゴルフと健康に関するシステマティックレビュー

シュプリンガー・ネイチャーが発行する「Sports Medicine」は、2022―2023年のインパクトファクター(impact factor:IF)が11・9を超える権威あるジャーナルである。IFとは学術雑誌を評価するための指標であり「論文がどれだけ他で引用されたか」の学術的な影響力を示す。すなわち、Sports Medicineはスポーツ科学分野の論文誌としては非常に高いIFであり、信頼できるジャーナルと言える。

2022年12月発行号に「ゴルフと健康」に関する最新レビュー(総説)が掲載された。アバーテイ大学(スコットランド)のグレアム・G・ソルビーらは、システマティックレビューにより、ゴルフと健康に関連する572件の論文を対象に分析している。

この総説(Golf and Physical Health: A Systematic Review, Sports Medicine, Volume 52, issue 12, December 2022)に掲載された先行研究では、ゴルフは身体活動量を増加させ、心血管疾患などの危険因子を改善することなど、既に「ゴルフと健康」の括りで多くの有用性が示されてきていることを前提としつつも、特に「ゴルファー」や「キャディ」を対象とした健康への有用性を調べた系統的レビューがこれまで存在しなかったことに着目している。

レビューに際しては、PubMed、SPORTDiscus、CINAHLのデータベースを用い2021年7月に行われ、筋骨格系、心血管系、代謝や体組成といった観点からまとめられている。

本稿では、この研究結果に示された内容のうち「ゴルフと健康」において有用性が高いことが読み取れた幾つかの点について、そのエッセンスを紹介したい。

ゴルフの筋骨格系への有用性の議論

安定性やバランス能力については、ゴルファー群の方がノンゴルファー群に比べて、有意に高い改善を示した研究が多く見られる。例えば、ステップテストによる検証をした研究(Du Bois AM et al.,2021)や、ゴルファーとノンゴルファーを比較した横断的な検証(Gao KL et al.,2021)(Tsang WWN et al.,2021)(Tsang WWN et al.,2011)などにおいて「バランス機能の改善」が見られている。

また、筋肉量や筋厚を検討した論文は少ないものの、結果は概ねポジティブであり、ゴルファー群では「腕の筋肉量の増加」(Dorado C et al.,2002)と「筋厚の増加」(Herrick I et al.,2017)などが認められている。

歩行速度に着目した研究では、ゴルファーとノンゴルファー、あるいはゴルフプログラム参加前後の数値に変化は見られなかった(Shimada H et al.,2017)が、タイムドアップアンドゴーテスト(椅子から起立後に数メートル歩行後、目印を折り返して着席する高齢者向けのテスト)での数値改善は観察された(Stockdale A et al.,2017)(Du Bois AM et al.,2021)とされる。

キャディを対象とした研究では、「アキレス腱の剛性が高い」(Hoshino H, et al.,1996)、「大腿四頭筋強度が高い」(Goto S et al.,2001)(Hoshino H et al.,1996)、「骨密度が高い」(Goto S et al.,2001)など、多くの指標でポジティブな結果が示されている。

ゴルフの心血管系や体格に対する有用性の議論

ゴルフプレーにより血圧の低下が認められた(Neumayr G et al.,2018)とされる論文が存在するものの、介入や観察条件、あるいは横断研究の単純比較だけでは、因果関係が不明な部分が大きいことが指摘されている。

また、ゴルファーのBMIはノンゴルファーよりも低い(Herrick I et al.,2017)ことや、20週間のゴルフシーズン後にBMIが有意に減少した(Parkkari J et al.,2000)という報告もあるものの、「ゴルフとBMI」について分析した研究の多くでは、横断的研究(Stockdale A et al.,2017)(Gao KL et al.,2011)(Müller-Riemenschneider F et al.,2020)(Stenner B et al.,2019)(Webb N et al.,2018)および介入研究(Neumayr G et al.,2018)(Neumayr G et al.,2021)のいずれにおいても、ゴルフプレーやキャディ業務がBMIに直接的な影響を与えない、と結論づけている。

ただ、BMIの変化を観察した研究は全体的には少なく、対象者の条件統制などゴルフとBMIを普遍的に示すにはエビデンスが明らかに不足していることも指摘されている。

「ゴルフ特異的な健康効果」は存在するか?

ゴルフは、筋骨格系、心臓血管系、代謝機能等において、健康にポジティブに作用する可能性がある。本誌(GEW)2021年9月号において『キャディ業務従事者の歩数の多さや骨密度の高さ』について筆者の研究結果を紹介したが、このレビューにおいても、キャディ業務の有用性が複数の研究で確認されている。

「ゴルフと健康」に関する研究は、英語で書かれた査読付き論文だけでも600件程度が存在する。今回紹介したレビューでは、サンプルの質、研究デザイン、介入の長さ、活動頻度などの条件や要因をさらに精査して検証される必要があるとされているが「ゴルフ特異的な健康効果」を見出す成果にはいずれの研究も至っていない。

過去に「ゴルフが認知症に効く」などと大きく報じられたことがあるが、これらの効用はゴルフに特化したことではなく、他のスポーツや日常生活の中でも体得できる場面が数多くある。他にはないゴルフの最大の特徴は「プレー時間の長さ」である。健康効果を探る研究にとどまらず、この観点からゴルフの在り方や魅力が再検証される必要がある。

参考文献

・Graeme G. Sorbie et al.(2022)Golf and Physical Health:A Sys-tematic Review,Sports Medi-cine,Volume 52, issue 12, December 2022,pp. 2943-2963

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「2020年の東京五輪開催に向け、日本人がいかに動ける体をつくり健康で文化的な生活ができるか? その一助を担うイベントとして、非常に大きな意味を持つものと考えています」

ところで、同見本市には日本ゴルフフィットネス協会(JGFO)が、「ゴルフフィットネスパビリオン」と称して、テクノジムジャパン、セガ、デサントなど、共同出展社6社を集めてブースを構えた。2006年に設立されたJGFOとは一体どのような団体なのか? 岡森雅昭代表に話を聞く。

「当協会では『生涯ゴルフ』をテーマに、運動指導者、医療者、ゴルフメーカー、ゴルフ施設・運動施設運営者など、各分野のエキスパートと連携をとり、ゴルファーをサポートするための情報発信を行っております。また、当協会主催・推薦資格や講習会情報、ゴルフフィットネスイベントや展示会などの活動をしている団体です」

同パビリオンでは、実際に試打席を設置。スイング分析と同時に身体の動作分析を実施し、健康で長くゴルフを続けるための最適なアドバイス・運動プログラムを提供した。前出の岡森代表によれば、

「これまで国内のゴルフは、レンジとフィットネスの連携ができていなかった。相互の理解が薄かったと思います。ですが、生涯スポーツであるゴルフを長く楽しむためには、健康でなければ叶いません。腰痛やケガ、体力の衰えにより飛距離が落ちるなど、健康面での理由でゴルフをやめてしまうケースが多い。ゴルフ人口をこれ以上減らさないためにも、『ゴルフフィットネス』を提唱し、健康で長くゴルフを楽しんでいただくための活動を広めていきたい」――。

ゴルフ産業は、スイング理論やクラブ性能のみならず、もっと「健康」というキーワードを前面に押し出し、ゴルフ人口減少に歯止めをかえる必要がありそう。

【JGFO概要】

■一般社団法人 日本ゴルフフィットネス協会

■URL:http://www.jgfo.org/

■問い合わせ先:東京都港区南青山1-17-2 YZ CUBE #B(03~6721~1322)

この企画は、ゴルフが歩きながら観戦できるスポーツであることに着目して、「トーナメント観戦での歩行が健康に役立つ」ことや、このような考え方を普及させて「健康産業としてのゴルフ」を啓発することが最大の狙い。ギャラリーに歩数計を貸し出し、観戦後の歩数に応じてゴルフボールをプレゼントするもの。参加料の500円は、大会事務局を通じて全額「宮城県立こども病院」に寄付された。

参加人数は2日間で233名(男性190名、女性43名)。歩数計100個はゲートオープンから約1時間半で底をつき、急遽予備を配布するほどの盛況だったという。なかには日ごろ使っている自分の歩数計を使ってイベント参加した人もいたほどで、平均歩数は1万1770歩、もっとも多く歩いた人は3万8635歩だったという。健康維持の目安は、一日1万歩。4万歩弱の「優勝者」は、トーナメント観戦でほぼ4日分のカロリーを消費した計算になる。

参加者の声はおおむね好評だった。「歩数を稼ぎたいから18ホール全部歩いた」、「いい運動になって一日楽しかった!」、「普段はあまり歩かないので疲れたけど、トーナメントで歩数計を貸してくれる企画はおもしろい」、「チャリティでボールがもらえる企画はうれしいね」――。

SRIスポーツは、今後このような試みがゴルフ業界全体に広がって行くよう啓発活動を続ける予定。同社の子会社であるダンロップスポーツエンタープライズはトーナメント運営会社の最大手だけに、ゴルフの「健康産業化」という切り口で展開しやすい。ほかの大会にも波及すれば、プレー人口の底上げにも寄与しそう。

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア