月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「ゴルフ×ヘルスケアの多様な可能性」記事一覧

今ちょっとした女子プロレスブームだそう。華やかさとアスリート性など女子ならではの魅力でファンを獲得。〝推し〟の選手を応援するため会場に足を運び、グッズ販売も好調だとか。このブームの一因が、コラボ企画への取り組みです。

漫画に実在の選手が登場したり、選手がコンビニコスメをプロデュースしたり、酒造会社とのコラボでは選手の名前と写真入りの焼酎を販売しています。女子プロレス団体の社長はテレビのインタビューで、「子供や若者に知ってもらうことが大事」と話していましたが、コラボ商品を通じて認知度が高まっています。

このような取り組みをゴルフ界も真似すべきですが、現状はあまり見られません。そこで今回は、健康をベースにした異業種コラボについて考えてみたいと思います。

楽しみながら健康寿命延伸

去る1月28日、横浜市にある神奈川大学にて、楽天モバイル株式会社と神奈川大学、神奈川県庁の産学官が連携したコラボイベントが開催されました。「BACK to SCHOOL 2025」という名称で、シニア層にもう一度学生気分を味わってもらい、健康寿命の延伸について学ぶもの。

健康ゴルフを提唱する筆者は興味津々で足を運びましたが、シニア世代を楽しませる数々の仕掛けがありました。まず、会場の受付では「入学手続き」と称して学生証が発行されます。この学生証は、シニア世代が学生の頃に流行った「なめ猫」のフォトが、来場者の顔写真と一緒にプリントされています。

またスタンプラリー形式で、学園行事(セミナー)や授業(体験ブース)を回り、スタンプを集めると卒業証書が授与されます。セミナーは1時間目、2時間目と表記され、食と栄養が学べるブースは「1年4組家庭科」、運動機能について学べるブースでは「2年1組保健体育」と呼ぶなど、遊び心満載です。

ロコモティブシンドローム、通称ロコモをご存じでしょうか。ロコモとは、骨格、筋肉、神経といった運動器の障害によって身体機能が低下した状態です。ロコモが進行するとフレイルという要介護の一歩手前の段階に陥ります。こうなるとゴルフを楽しむことは出来ないので、ゴルフ寿命の延伸にはロコモにならないための予防が必要です。今回のイベントでも、ロコモ予防に関するブース、いや教室があり、ロコモ度を知る体力測定「ロコモチャレンジ」や足裏の形状から健康度を測定するイベントが開催され、多くのシニアが参加。(図1)楽しみながら健康寿命延伸の情報が得られます。

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

ゴルフ業界も異業種交流を

神奈川県には「かながわ人生100歳時代ネットワーク」(以下、ネットワーク)という、異業種コラボや産学官連携を促す取り組みがあります。これは民間企業や大学、NPO、自治体が連携し、「学びの場」や「活動の場」の創出に向けたプラットフォームです。一人ひとりが生涯にわたり、輝き続けることができる社会の実現を目指し、218団体(令和7年2月12日現在)で構成され、月1回定例会が開催されます。筆者が主管するゴルフハウス湘南も参画しています。

ネットワークの取り組みの一つに「意見交換会」があります。これは様々な社会課題をテーマに5~10人のグループに分かれて意見交換するもので、テーマは高齢者の社会参加や仕事と介護の両立、子育て世代への支援、障害者や認知症患者の社会参加など多岐にわたります。またこれをきっかけに「部会」に発展するケースもあります。

去る2月6日に開催された定例会で、筆者がこの意見交換会の一つのグループのファシリテーターを務めました。テーマは「運動・スポーツで地域を元気にするために」です。意見交換会には、ネットワークのメンバーが希望するテーマを選んで参加。私のグループはスポーツ事業者が多いと思いきや、終活支援やFP、HP制作等、様々な業種の方が参加されました。(図2)

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

かねてからゴルフ業界で懸念されている「2025年問題」の年に突入しました。

1960年代以降のゴルフブームをけん引した団塊の世代、約800万人全員が、75歳以上の後期高齢者になるのが2025年。そして80歳を越えるのが2030年。多くのゴルファーが75~80歳でゴルフリタイアしているため、ゴルフ人口の激減が心配されています。

日本では今、5人に1人が後期高齢者、3人に1人が65歳以上です。総人口が1億2495万人だから75歳以上は2155万人、65歳以上は実に3657万人になります。この数は、日本の都道府県別人口ランキングの上位3都府県(東京・神奈川・大阪)を合わせた3212万人よりも多く、今後ますます高齢者の割合が高まって、若者や子供の割合が減っていきます。

これによって社会保障費の負担増大、医療・介護体制の維持困難、労働人口の減少など深刻な問題が発生しますが、ゴルフ人口の減少も業界にとっては大きな問題です。

ゴルフ業界は、この状況に真摯に向き合っているのでしょうか。やれジュニア育成だの、若者や女性を増やそうだのといった声は聞かれますが、より優先すべきは高齢者のゴルフ健康寿命の延伸や安心してゴルフを楽しめる環境づくり。それこそが喫緊の課題だと私は感じています。

業界トップの認識

ゴルフ業界の主要15団体が加盟する日本ゴルフサミット会議(以下、サミット会議)は1月20日、東京国際フォーラムで「ゴルフ新年会」を開催しました。(図1)そこで筆者は、サミット会議の参加者が人口減や高齢化問題をどのように考えているのかを探るべく、新年会に参加しました。ちなみにコロナ禍の影響で5年ぶりの開催でした。

図1東京国際フォーラムで開催された「2025年ゴルフ新年会」

会の冒頭、15団体を代表して日本ゴルフ協会(以下、JGA)の池谷正成会長が挨拶され、その中で2025年問題に向けて各団体が対策に取り組んでいくと表明しましたが、具体的な話はありません。他の登壇者が話した内容も、ゴルフ場利用税の目的税化、国家公務員倫理規程の「利害関係者とのゴルフ禁止」の条文撤回、ゴルフのイメージアップ、子供にゴルフと触れる機会を増やすなど、以前と同じ言葉ばかり。コロナ禍前の新年会で聴いた内容と変わりません。

そこで、中締め後の囲み取材で、高齢化に対する業界の取り組みについてJGAの池谷会長に質問しました。その返答を要約すると、

「JGAの『ゴルフと健康部会』ではWAGに取り組んでおり、R&Aでも高く評価されています」―。

WAGの正式名称は「JGA WAGスクールⓇ」で、高齢者の認知症予防と健康維持増進を目的としたゴルフスクールです。筆者が更に、

「WAGを更に広めていくような取り組みはしないのですか?」

と質問を重ねたところ、

「女性ゴルファーは増えています」

と的外れな答え。女性ゴルファーが増えているから、高齢ゴルファーは減っても構わないと言うのでしょうか。落胆を禁じ得ません。

この数年で時代は大きく変わりました。経済はデフレからインフレに、情報はテレビからネット・SNSに、価値観は努力・根性・自己犠牲からウェルビーイングへ、そして考え方は画一性から多様性へと、あらゆる物事が変化しています。にも拘わらず、サミット会議の中心団体であるJGAのトップから出る言葉は、数年前と変わっていません。課題に対する具体策を打ち出せていない現状が、日本のゴルフ界が抱える最大の問題のように思いました。

「健康ゴルフ」で利用税撤廃

サミット会議は、ゴルフ場利用税の撤廃を掲げていますが、視点を変えれば、「健康ゴルフ」でこの問題を解決する糸口が見いだせるのではないか。筆者はそう考えます。

ゴルフ場利用税は周知のとおり、ゴルフコースをプレーする人に課せられる地方税。税収は年間約500億円といわれ、地方自治体にとって貴重な財源です。サミット会議は発足当時から、この税の完全撤廃を目標にしてきましたが、今年は「せめて目的税化に」とトーンダウン。目的税化してゴルフ業界に還元して欲しいと訴えますが、いずれにせよ、ゴルファーに課せられているこの税金を何とかして欲しいと〝お願い〟しているのです。(図2)

図2.ゴルフサミット会議が長年訴える「ゴルフ場利用税」の撤廃

しかし、いくらゴルフ業界の主要15団体が、がん首揃えてお願いしても、この貴重な税収源をみすみす手放すことはないでしょう。JTがたばこ税に反対し、JAFがガソリン税の廃止や減税を訴えても叶わないのと同じ図式です。

では、どうすればよいか?

私は〝お願い〟ではなく、ゴルフでいかに社会貢献できるかをまず考えるべきだと思っています。

ゴルフが健康増進や認知症予防に効果的であれば「だからゴルフをしましょう」と叫ぶだけではなく、GEW2023年8~9月号の本連載で述べた「不健康ゴルフ」を払拭し、ヘルスケアサービスを積極的に取り入れて、より多くの高齢者の健康寿命の延伸に寄与すべくゴルフ界全体で取り組むこと。

ゴルフによって健康で元気な高齢者が増えれば社会保障費の削減に貢献でき、更に社会で活躍する高齢者が増えて経済が活性化する。それが効果として表れた時点で、そのことを統計的に説明する。統計的に説明できない場合は、フェルミ推定で説明しても良いと思います。フェルミ推定とは、十分な情報や統計データに欠けている中で、大まかな推計値を求めるための手法です。

ゴルフ人口が増え、ゴルフを通じてより多くの国民が元気になり、国や自治体の財政にも貢献でき、社会が活性化することを三段論法で説明できてはじめて、ゴルフ場利用税の廃止や減税を訴えることが出来ると思います。ゴルフ場利用税を何とかして欲しいとお願いするのではなく、ゴルフで社会貢献することに業界全体が尽力すれば、ゴルフ業界にも好ましい結果をもたらすことになるはずです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

本連載では、ゴルフ業界から見たゴルフ×ヘルスケアの価値や可能性を中心にお伝えしています。前月号のゴルフコンペに食育セミナーを付加した話しかり、先々月号の異業種からの学びや共創でゴルフ市場の活性化を提案した話しかり、今年9月号の健康増進メソッドをゴルフ指導に活用している話しかりです。

そこで今回は180度視点を変え、ヘルスケア業界、特にフィットネス業界から見たゴルフ×ヘルスケアの価値を考えてみます。

フィットネス業界の現状

まずはフィトネス業界について簡単に説明しておきます。フィットネスの市場規模はコロナ禍前の2019年がピークで約7000億円。コロナの影響で需要が落ち込んだ2020年に5248億円まで下落したものの、現在は回復傾向にあり、2024年度はピーク時の7000億円に達すると見込まれています。

この内、最も大きな割合を占めるのがフィットネスクラブで、その市場規模は約5000億円。ゴルフ市場は2024年度、約1兆7000億円と見込まれるので、規模感がイメージできると思います。

フィットネス市場が回復傾向にある背景には、月額3000円程度の低価格ジムや、24時間営業のコンビニフィットネス等の増加が挙げられます。24時間営業のインドア練習場が急増しているゴルフ業界と似ていますね。

ただ、一見好調に見えるフィットネス業界にも課題があるようです。まず、価格競争が激しく、低価格ジムの約5割が赤字経営であること。スタジオやプール、温浴施設などを有する中・大規模クラブは電気・水道代の高騰で、設備の維持が難しくなっているそうです。

ゴルフとフィットネスとの連携

そんな中、今年3月、神奈川県藤沢市にあるスポーツクラブ「湘南台ファースト」で健康ゴルフセミナーを開催し、筆者が講師を務めました。健康ゴルフセミナーとは、ゴルファーを対象に健康増進に役立つ知識や情報を、ゴルフの上達と紐づけて伝えるセミナーです。(図1)

(図1)健康増進に役立つ情報を、ゴルフの上達と紐づけて伝える健康ゴルフセミナー

「あなたのゴルフを10歳若返らせる方法」と題したこのセミナーは、あっという間に定員20名が満員に。同クラブの堀田真弓支配人曰く、

「イベントを開催しても参加することのなかった50歳以上の男性が多く参加され、とても驚きました」

とのこと。一般的に男性は、女性に比べてソーシャビリティ(社交性)が低いと言われていますが、そんな男性をも動かす力がゴルフにはあるのです。(図2)(図3)

(図2)フィットネスクラブで開催された健康ゴルフセミナー

ゴルフレンジを有する殆どのフィットネスクラブではゴルフスクールを開講しているため、両者は「異業種」とは言えません。しかし、ゴルフスクールとフィットネス部門とが有機的に連携し、会員に質の高いサービスを提供しているところは皆無。フィットネスクラブ側はゴルフレッスンを外部業者に丸投げで内容にはノータッチ。ゴルフレッスンを請け負う側も、ゴルフの技術指導だけを勝手にやっている状況です。

フィットネスクラブで実施している利点を活かし、ゴルフ指導者とフィジカルトレーナーが連携し、会員個々の体力や身体特性に応じてゴルフ技術の向上と身体づくりをセットで指導すれば、屋外練習場に引けを取らない質の高いサービスが提供できるはず。近年急増しているインドアゴルフレンジとの差別化にもなるため、それがなされていない現状はとても勿体ないと思います。

(図3)健康ゴルフセミナーは座学と運動実技をミックスして実施

ゴルフを地域活性に活かす取組

滋賀県草津市にあるラグスタ株式会社は、スポーツ施設の運営事業とコンサルティング事業、スポーツトレーナー育成・受託事業、そして健康経営サポート事業などを手掛けています。その同社からゴルフフィットネスを学びたいと依頼があり、今年8月31日、同社のスポーツトレーナーを対象にゴルフフィットネス研修を実施しました。

ゴルフフィットネスは、筆者が主管するゴルフスクールで取り入れている運動プログラムで、ゴルフスイングの動きを取り入れていることが特徴。ゴルフの上達と健康増進が同時に図れます。同社がゴルフフィットネスを学ぶ目的は二つ。ひとつはクライアントからゴルフの質問や相談を受けることが多く、それに答えられるようにしたいという点。二つ目は健康経営を受注するにあたり、企業の上層部はゴルフ好きが多く、ゴルフを絡めることで喰いつきが期待できるという点です。

当初、研修会は対面開催の予定でしたが、台風10号の影響で私が現地入りできず、オンライン開催となりました。そのため運動の実技指導では伝えきれない部分が多々ありましたが「大変勉強になった」「新たな知識が習得できた」という感想をいただきました。また、このことがきっかけで11月30日、ゴルフフィットネスによる健康ゴルフセミナー(飛距離アップ編)を、滋賀県の「地域連携講座」として開催することになりました。(図4)

(図4)滋賀県の「地域連携講座」として開催する健康ゴルフセミナー

地域連携講座とは、滋賀県が、地元企業や団体が持つ知識や経験などの資源を活用し、地域住民や学校教育に活かす取り組みです。「ゴルフ×ヘルスケア」はゴルフ業界に限らず、フィットネス業界においても有効で、企業の健康経営や自治体の地域活性化にも役立つのです。

人口減少時代において、ゴルフ業界もフィットネス業界も、業界の垣根を越えて手を取り合い、更には自治体とも連携して、新たな時代を切り開く必要があると思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今回は手前味噌で恐縮ですが、筆者が主管するゴルフスクールで実施している「ゴルフ×ヘルスケア」事例を紹介します。

弊社ゴルフスクールでは、毎年9月、スクール会員を対象に「長月会」というゴルフコンペを開催しています。「長月」とは陰暦で9月(現在の9月下旬から11月初旬頃)のこと。秋が深まる時季で日が暮れるのが早くなり、夜が長い月であることから「長月」というそうです。長月は稲を刈り収める時季であるため「毎年、稲が実ることを祝う」との意味があり、スクール会員の充実したゴルフライフが〝稲のように実っていく〟ことを願い「長月会」と名付けました。

長月会は単にスコア順に表彰するだけではなく、毎回健康増進企画をプラスしています。昨年は野菜摂取を促すことをテーマに「野菜摂取量選手権」、今年は食と栄養の観点から猛暑に負けない身体作りをテーマに「猛暑対策食事王決定戦」を企画。共にスポーツ栄養コンディショニングアドバイザー(以下、アドバイザー)の今村一恵先生を招き、パーティの席で食育セミナーを実施しています。(図1)

(図1)コンペのパーティで実施した食育セミナー

昨年の「野菜摂取量選手権」ではカゴメ株式会社の協力で、野菜摂取量を推定する「ベジチェック®」を用いて参加者の野菜摂取レベルを測定。ゴルフの順位とは別に、野菜摂取レベルの高かった人を表彰しました。(図2)「ベジチェック」は、野菜に含まれるカロテノイドという成分が皮膚にどれくらい含まれているかを測定します。測定結果は、ゼロから12・0までの数値で表され、7・0~8・0で350gの野菜摂取量に相当し、これ以上が目標数値です。参加者の中で最も数値が高かった人は6・8で、目標値の7・0に僅か0・2及ばずの好スコア。因みに全国平均は5・6だそうです。

食事で猛暑に負けない身体を

<br />(図2)野菜摂取量を推定する「ベジチェック」

セミナーでは、今村アドバイザーから、野菜の役割や目標とする1日の摂取量(350g)の具体的イメージ、それを達成するポイント「ワン・モア・ディッシュ」(野菜料理をもう一品)を分かりやすく解説。ゴルフのランチで食べたい、スコアが良くなる最強のランチメニューも教えていただきました。

それは豚の生姜焼きです。豚肉には糖質をエネルギーに変えるビタミンB1が多く含まれていて、疲労回復効果が高いとのこと。また生姜には、体を温めたり胃腸の調子を整える作用があり、タマネギに入っているアシリンという成分がビタミンB1の吸収を高めてくれるとか。

そして、このセミナーによって行動変容が起こりました。ゴルフのランチで豚の生姜焼きを注文する人が増えたのです。ラウンドレッスンなどで多くの方がこのメニューを注文され、豚の生姜焼きがない時は豚肉と野菜が摂れるトンカツ定食が人気です。たかがゴルフのランチとはいえ、行動変容につなげられたのは私としてはしてやったりです。

夏の暑さは年々厳しさを増しており、その対策は社会問題といっても過言ではありません。特に屋外スポーツは深刻です。ゴルフの業界団体も、プレー前夜の睡眠や水分補給、冷感グッズの活用など、猛暑対策を促すポスターを作成・啓発していますが、日頃から暑さに負けない身体づくりの情報発信も必要です。

そこで今年の長月会は、食と栄養の観点から夏バテや熱中症を予防し「猛暑に負けない身体をつくろう」をテーマに開催。昨年同様、今村アドバイザーを招き、セミナーを実施しました。企画した「猛暑対策食事王決定戦」は予めコンペ当日のランチメニューを、会場の小田原湯本CC(神奈川)の担当者に確認。その中から夏バテや熱中症の予防に効果的なメニューを「猛暑対策最強ランチメニュー」としてパーティ時に発表、そのメニューを注文した人を表彰するという企画です。

ここで困ったことが起きました。今村アドバイザー曰く、このコースのランチメニューはどれも栄養のバランスがよく甲乙付けがたい。例えばあさり塩ラーメンには鶏の唐揚げが付いていて、ラーメンだけでは不足しているタンパク質が摂れるようになっている、と。(図3)

ゴルフを楽しみながら学べる

(図3)栄養バランスの良い小田原湯本CCのあさり塩ラーメン(現在は終売)

そこで今回は、猛暑対策にフォーカスし、疲労回復に効果的なビタミンB群と、5大栄養素の中で身体の調子を整える役割があるミネラルを多く含むメニューを、猛暑対策最強ランチとし、「うなぎ重」「まぐろしらす丼」、そして「あさり塩ラーメン」を選んでいただきました。

うなぎやまぐろには魚肉特有の良質なたんぱく質に加え、ビタミンB群が豊富で、猛暑対策に優れた健康食品だとか。しらすやあさりには、ビタミンB群の他にマグネシウムや鉄などのミネラルが豊富で、猛暑に負けない体づくりには最強の食材とのことです。因みに開催コースに本企画を伝えると、レストラン部門のスタッフが興味津々だったそう。

我々の身体は食べ物で出来ています。よって食事は健康の維持増進を語る上でとても重要ですが、正しい知識を学んでいる人は少ないと思います。またそのようなセミナーが開かれても、わざわざ足を運ぶ人は少ないでしょう。自治体などで食育セミナーなどを開催しても集まらないと聞きます。それを、ゴルフコンペを通じ、楽しみながら抵抗なく学べれば、行動変容につながり、知らぬ間に健康になっていく。筆者の目的はそこにあります。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフは自分より上手い人から教わりたいというニーズがあり、ゴルフが上手くなければ人に教える資格がないと考える人も多いでしょうが、本当にそうでしょうか? 自身を「運動オンチ」と公言し、ゴルフ未経験ながら多くのゴルファーを上達に導いている人がいます。その人は、日本脱力関節調律協会の代表理事・山本ゆう子さんです。

「脱力関節調律Ⓡ」という、身体パフォーマンスを高める独自のメソッドで、多くのゴルファーの身体機能を向上させ、飛距離アップやスコアアップの成果を出しています。またそのことを通じて身体の不調を解消、多くの人を健康増進に導いています。今回は山本代表の活動と脱力関節調律を紹介しつつ、ゴルフ指導のあり方を考えてみましょう。

6月6日、ゴルフ関係者のみならず、ヘルスケア関係者や施術家などおよそ90人が集まるイベントが都内で開催されました。日本脱力関節調律協会(以下、WJT協会)の設立5周年記念イベントです。(図1)

(図1)日本脱力関節調律協会の設立5周年イベントにて

WJT協会の設立者で代表理事の山本さんは、大学在学中に柔道整復師と日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格を取得。某ストレッチ専門店でアルバイトをしていました。大学卒業後、大阪で施術の仕事をしている中、高齢者の身体がみるみる変化するのを目の当たりにし、脱力関節調律メソッドの原型が生まれたとのこと。

身体を良くする施術サービスは、ストレッチやマッサージ、整体など世の中に多くありますが、それらとの違いを本人に尋ねたところ、

「脱力を促し、正しい関節の動きを取り戻すこと。そしてお客様自身が解剖学を理解すること」

との返答。筆者も山本代表の講義を受けたことがありますが、一見難解に思える骨格の構造を、タブレットを用いてビジュアルで解説、分かりやすいと感じました。(図2)

(図2)タブレットを用いて身体の構造を説明する山本代表

その後、多くのゴルフ好きのお客様から、ゴルフに関する質問や要望があり、それに応えていたところ飛距離やスコアなどがどんどん良くなったそうです。そこで山本代表は、

「人は予防のためには頑張れないが、ゴルフのためなら頑張れる」

と気づき、ゴルフに特化した「ゴルフ関節調律Ⓡ」が生まれました。 ゴルフの上達は目的のひとつですが、それで完結ではなく、その先に健康増進を見据えている。そのことは山本代表が掲げるビジョン「歳を重ねることに夢が持てる世界をつくる」に表れています。

誰でもできる正しいスイング

ゴルフ未経験の人間がゴルフを教えられるのか? 山本代表は、ゴルフスイングを学んだ経緯について、

「人体の動きとして最大効率の動作を伝えていたら、それがゴルフの理想的な動作だと気づきました」

と振り返ります。

筆者はかねてから「ゴルフはやさしい」「正しいスイングは誰でもできる」と述べています。なぜならゴルフスイングは、人間にとって極めて自然でシンプルな回旋運動だからです。にもかかわらず上達が難しいのは阻害要素があるからです。それは、①身体バランスの崩れ、②身体機能の低下(柔軟性の欠如、関節の可動域不足など)、③誤った情報や勘違い、④思考と感覚とのズレ、⑤誤った思考パターンや感情(メンタル)等です。詳しい解説は省きますが、阻害要素の殆どは身体と脳(思考と感情)に起因しています。

山本代表のメソッドは、その身体に起因する部分、①と②を脱力関節調律という新たな手法で改善し、多くのゴルファーをやさしく上達に導いています。山本代表と従来のゴルフ指導者との決定的な違いは、解剖学や生体力学など人体に関する基礎学問を学び、身体パフォーマンスを向上させる術があるか否か、です。この術によって阻害要素を取り除けば、ゴルフはやさしいのです。

「ゴルフは難しい」「そう簡単には上達しない」と、ゴルファーの夢を壊すようなことを平気でいう指導者がいますが、そのような人はもっと勉強して欲しいと思います。

ゴルフ指導者の要件とは?

ゴルフ未経験者でもゴルフ指導はできますが、ゴルフに無知でいいわけではありません。山本代表はその都度、ゴルフやゴルフ用語などを調べる「学びの姿勢」を徹底しているそうです。以上の話を整理すると、ゴルフ指導者の要件が見えてきました。それは次のようなものです。

・解剖学や生体力学など、身体に関する基礎学問を学んでいる人

・上達の阻害要素が何かを把握し、それを解消できる人

・マニュアル通りのスイングを指示強制するのではなく、学習者の能力を最大限に引き出すことが出来る人

・分からないことは即学ぼうとする「学びの姿勢」のある人

ゴルフ指導者には、必ずしもゴルフの腕前が必須ではありません。ゴルフスクールでは見本を見せることが必要なので、最低限ボールを打つ技術は必要ですが、常に70台で回る腕前はまったく不要。「名選手必ずしも名コーチにあらず」です。

山本代表はある日突然、「このメソッドを1000人に広めよう」と思い立ったそう。しかし自分でセッションを提供できる数には限界があるため、このメソッドを提供できる指導者を育てることで、より多くの方に広めることができるという思いから、2019年、WJT協会を設立し、指導者の育成に乗り出しました。その結果、現在198名の資格認定者を輩出しています。(2024年6月現在)(図3)

(図3)多くの資格認定者を排出している日本脱力関節調律協会

ゴルフ指導者の認定制度を有する団体は、現在の認定制度を見直し、世の中に求められる指導者を輩出して欲しいと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

総務省が公表した昨年12月の消費者物価指数は昨対4.0%アップ。企業間取引の企業物価指数も同月昨対10.2%アップでした。一部の大手企業は賃上げを表明していますが、多くの企業、特に中小企業は利益を出すのに四苦八苦です。

物価の上昇に賃上げが追いつかないと、消費者は必需性の低い商品やサービスの購入を控え、ゴルフなど娯楽産業への影響は深刻です。練習代やレッスン代は真っ先にカットされ、ゴルフクラブも買い控え....。コロナ特需に陰りが見える中で、先行きが懸念されます。

私がゴルフスクール運営会社の代表に就任した2005年も、バブル崩壊後の「平成不況」と呼ばれた厳しい時代でした。そこで当時、私が考えたのは、ゴルフスクールの必需性を高めることであり、そのカギが「健康」でした。ヒトにとって何よりも大事な健康に寄与できるゴルフスクールを目指したのです。

ゴルフの健康効果

ここで、ゴルフの健康効果についてまとめてみましょう。まず、最大の特長は長い距離を歩くことです。日本のゴルフ場の平均距離は1ラウンド(18H)の合計で約6200ヤード(=5.7km)、歩数は約7600歩とされます。アベレージゴルファーは打球を曲げるため歩行距離が長くなり、1ラウンドで約10km、歩数で約1万3000歩です。

厚生労働省は「健康づくりのための身体活動基準2013」で、18〜64歳の身体活動(生活活動・運動)の基準を1日合計60分、元気に身体を動かすこと(強度が3メッツ以上の身体活動を23メッツ・時/週)と示しており、この基準を歩数換算すると一日8000~1万歩。ゴルフ1ラウンドプレーの運動量はこれを余裕でクリアします。ちなみにメッツ(METs:Metabolic equivalents)は運動強度の単位で、安静時を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示すもの。国立健康・栄養研究所の「身体活動のメッツ表」によると、ゴルフの運動強度はカートに乗ってラウンドする場合で3.5メッツ、クラブを担いで運ぶと4.3メッツ。ゴルフは比較的低強度で健康づくりに最適なスポーツだとわかります。

歩行は、骨の強化にもつながります。骨は衝撃を受けると強くなるため、地面から下肢の関節に適度な衝撃を受けて強化される。また、屋外で適度に日光を浴びるため、骨粗しょう症予防にも効果的。骨の強化にはカルシウムが必要ですが、摂取したカルシウムを骨が吸収するには活性化されたビタミンDが必要で、これに不可欠なのが「日光を浴びること」なのです。ただし紫外線は、浴び過ぎるとシミなど肌に悪影響を及ぼし、目の老化や白内障の原因にもなるため、帽子やサングラスの着用など紫外線対策も必要です。

認知症予防にも期待

ゴルフは「頭を使う」スポーツです。プレー中にコース・気象状況を把握しながら距離表示などで情報を得、残りの距離を算出したり、スコアを数える計算もします。適度なプレッシャーが脳に刺激を与える「脳トレ運動」ともいえるでしょう。

内閣府の資料によると、要介護者の人数は、介護保険が始まった2000年は218万人でした。これが2017年には約3倍の633万人に増加しており、2019年の「国民生活基礎調査」では、要介護で最も多いのが「認知症」と発表されました。次いで「脳血管疾患」「高齢による衰弱」と続きますが、認知症の予防は要介護リスクを減らす重要な取り組みと言えます。

その認知症予防に効果的なのが「デュアルタスク運動」です。これは別名「二重課題運動」と呼ばれ、運動をしながら計算するなどの「ながら運動」が脳を活性化させるのです。ウォーキングをしながら足し算や引き算を行う、足踏みしながら右手が勝つように一人ジャンケンをするなどですが、ゴルフは楽しみながら自然にデュアルタスク運動をしていることになり、認知症予防にも効果が期待されるのです。

加えれば、ゴルフには森林浴の効果もあります。森林浴は「フィトンチッド」という、植物から出る揮発成分により、リラックス、癒し、ストレス軽減の効果や、気力・活力などのエネルギー回復、自律神経のバランス向上、血圧や脈拍の低下、免疫力アップなどの効果があります。

ゴルフはバランスがすべて

以上、ゴルフの健康効果をまとめましたが、ゴルフを健康的に楽しむには「健康な身体」が不可欠です。中には「上達するため腰痛覚悟で球を打て」というスパルタ式も見られますが、とんでもない話です。ゴルフスクールに通う目的から「上達」は外せませんが、上達するには健康な身体が前提で、健康な身体のベースが「正しい姿勢」です。

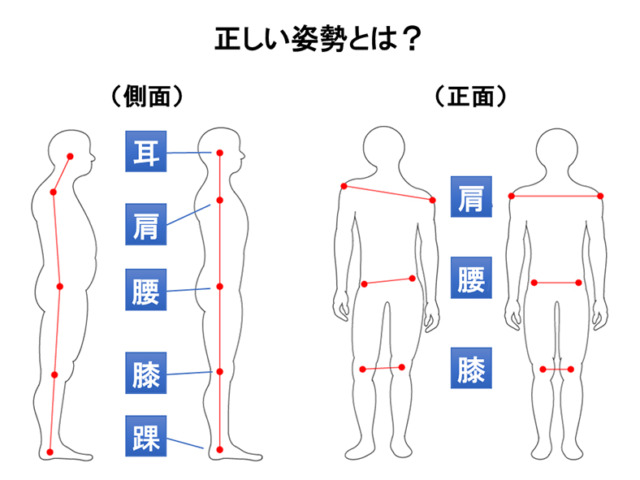

正しい姿勢とは、直立した状態で横から見たとき、耳・肩・腰・膝・踝が同一線上に並んだ状態であり、正面から見たときに、両肩の高さ、両腰骨の高さ、両膝の高さに左右差がない状態です。(図1)

ところが多くの現代人はクルマ社会やPCの普及などで理想的な姿勢を保つことが困難です。背中が丸まったり、頭が前に出ていたり、左右どちらかの肩が上がったり下がったり……。歪んだ姿勢は見た目の印象が悪く、体に負担をかけ、身体機能に悪影響を及ぼします。

ここで筆者は、タイガー・ウッズが語った言葉を思い出します。

「ゴルフはバランスがすべて」

が、それです。

モントリオール・ジャーナルスポーツ(2007年10月25日号)によると、米国サンディエゴ大学でスポーツ心理学博士号を取得し、多くのトップアスリートの姿勢を評価・治療してきたシルバイン・ギモンド博士が、ウッズの姿勢分析を行ったそうです。結果「タイガーはこれまで姿勢測定をしてきた5万人の中で、最も理想に近い姿勢をしていた」とギモンド博士。この結果を聞いてウッズが述べたのが先の言葉です。

「正しい姿勢」がゴルフにどう影響するかは、次回詳述しますが、ゴルフスクールに「健康」という価値を付加することで、スクールの必需性は高まると確信しています。

ゴルフはバランスがすべて

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

私の本業はゴルフスクールの経営で、私自身もレッスンを行っています。コンセプトは「ゴルフと健康との融合」で、顧客を健康にし、ゴルフを通じて豊かで楽しい人生を提供することがモットーです。もちろん上達する喜びは大事な要素ですが、優先順位は健康が第一、次に上達。なぜなら、健康な身体なくして上達はあり得ないからです。

かつてゴルフは、不健康なスポーツの代表格でした。腰痛はゴルファーの勲章、上手くなりたきゃ身体を壊してでもボールを打つべし……と言われた時代も。私は1996年からゴルフレッスンをしていますが、当時はそんな時代でした。

私は大学卒業後、サラリーマン生活を経て29歳でゴルフインストラクターに転身しました。当時の私は健康や身体づくりの指導は皆無、スイングの技術指導一辺倒でした。それがゴルフインストラクターの仕事。身体づくりはフィジカルトレーナーの仕事であり、自分の仕事ではないと思っていた節があります。

ところが、熱心に練習する人ほどケガなどで身体を壊す姿を目の当たりにしました。ケガの症状は腰痛や肘痛などが多く、瞬間的に素早く振るゴルフスイングの動きに起因する面もあります。

ゴルフでケガをさせては元も子もない、健康的に上達してもらいたいとの思いから、フィジカルトレーニングの勉強をはじめ、2004年、姿勢の改善や体幹を鍛える運動プログラムをレッスンに採用しました。

ゴルフはバランスがとても大切です。姿勢の改善や体幹の強化は、ゴルフの上達と健康の維持増進にプラスになります。詳細は別の回に譲りますが、この運動プログラムの導入により「腰痛が治った」「肩こりが解消された」といった声が聞かれるようになり、2005年、代表取締役への就任を機に健康を取り入れたスクール運営をはじめました。

理解されなかった健康ゴルフ

ところが、ゴルフ関係者の反応は「健康になりたい人はフィットネスクラブに行く、ゴルフスクールには来ない」と否定的で、フィットネス関係者の反発もありました。弊社のスクールはフィットネスクラブにも入ってましたが、彼らいわく「健康云々は我々の仕事。小森さんはゴルフレッスンだけしてください」と。

私は、ゴルフの上達に健康は不可欠であり、弊社のコンセプトはフィットネスクラブの顧客を奪うものではなく、クラブ内でゴルフ部門とフィットネス部門との連携を図り、より良いサービスを提供するものだと説明を重ねたものです。

今では多くの人が、「健康」はゴルフ市場に不可欠だと認識。少数ながら、ゴルフ場や練習場にトレーニング機器やストレッチスペースを設置、運動指導も散見されます。

知っておくべき不健康ゴルフ

近年、「健康」という概念が様々な場面で使われるようになりました。企業においては、従業員の心身の健康を戦略的に実践する「健康経営」や、心身と社会的な健康を求める「ウェルビーイング」もその一連にありますが、私自身は「健康」を、次のように定義します。「健康とは心身共にストレスフリーでイキイキしている状態」

ゴルフは、健康の維持増進につながる素晴らしいスポーツですが、一歩間違えると「不健康」になることがあります。不健康ゴルフの一因は準備運動をしないことです。ゴルフスイングは、瞬間的に素早く筋肉を動かすため、準備運動もせずにいきなりスイングをすると、筋骨格系に問題が起こるリスクが高まります。ところが現実には、準備運動を軽視するゴルファーが多いのです。

あるゴルフ団体が発行している初心者向けの冊子に「ラウンド当日の流れ」が解説されていました。そこには「フロントで受付を済ませたらロッカルームで支度をし、スタート前の練習をしましょう」とあるものの「準備運動をしましょう」との記載は皆無。ゴルフの普及を目指す業界団体ですら、準備運動の必要性を認識していないのです。

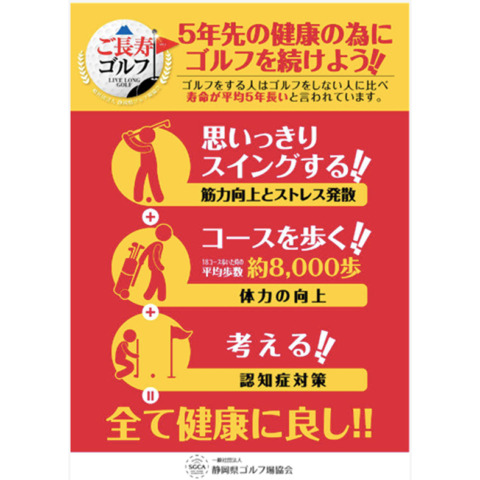

某ゴルフ場のクラブハウスに掲示してある「ご長寿ゴルフ」と題されたポスターを見て愕然としたこともあります。その県のゴルフ場協会が作成したもので、ゴルフをする人はしない人に比べて寿命が平均5年長い、だから健康のためにゴルフを続けましょうとの内容ですが、そこに「思いっきりスイングする!」と書かれていたのです(図1)。啓発活動は良いことですが、このポスターのターゲットは明らかに高齢者。このポスターに触発され、思いっきりスイングをしてケガをし、損害賠償を請求されたらどうするのか?

高齢者には、準備運動をしっかり行った上で、体力に応じた無理のないスイングを心がけ、気持ちよく伸び伸び振りましょう。これが正しい記述であるはずです。

ゴルフは健康に良いとアピールしながら、不健康リスクにはフタをして、身体を壊したら自己責任というのはあまりに無責任。このような状況を改善するため、2020年、私は(一社)日本健康ゴルフ推進機構(JHGP)を立ち上げました。

2025・2030年問題

1960年代以降のゴルフブームをけん引した団塊の世代、約800万人全員が75歳以上の後期高齢者となるのが2025年。80歳を越えるのが2030年です。多くのゴルファーが75~80歳でゴルフをリタイアしているため、ゴルフ人口が激減する「2025・2030年問題」と言われます。110万~120万人単位でゴルファーを喪失するという試算もあります(図2)。

図2

現在、約1500万人の後期高齢者人口は、2025年には約1・5倍の2200万人に増え、国民の4人に1人が75歳以上になり、国の社会保障費は膨脹します。政府の推計では、2025年度の社会保障給付費は140兆円。2018年度比で医療が1・2倍、介護は1・4倍とのこと。だからこそ、より多くの国民をゴルフで健康にし、医療機関や介護施設のお世話になる人を減らすことができれば、社会的意義はとても大きいはず。当連載では、ゴルフとヘルスケアの融合で広がる可能性を探っていきたいと思います。

※「健康経営®︎」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア