月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「ゴルフ練習場」記事一覧

前回、当社の「比較分析」機能を使って練習場の「料金変更」に伴う来場者数や客単価の増減について分析しました。平日や土日の料金を、時間帯別に変更することで、概ね良い結果が得られたことを確認できました。そこで今回は、別の話題を考えていたのですが、珍しい成功例がありましたので、前回と似たような話題ですが紹介します。

同システムを導入する練習場に弊社スタッフが訪れた際、

「球単価を数年前に下げた効果が出てきて、売上が伸びています」

というコメントを得ました。その話を聞いた筆者は、

「ゴルフ業界でコロナ特需のピークと言われている2021年よりも売上が伸びたの? そんな練習場はなかなか聞かない!」

と驚き、実際にその様子をデータで確認してみました。

なお、この練習場はショートコースを併設していますが、過去からの経緯で、コースと練習場を「セット販売」で利用した来場者の回数がカウントされず、来場回数が実際よりかなり少なくカウントされます。2021年時点と2024年時点でも、その点は変わらないため、比較自体に問題はありませんが、来場回数の数値自体は意味がないため、数値はマスクし、グラフの様子だけを見ていこうと思います。

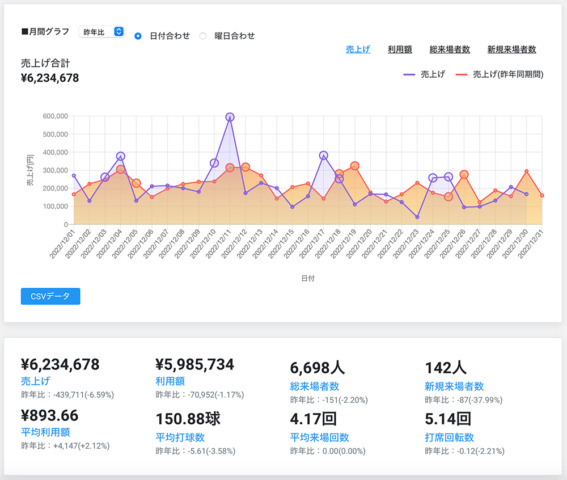

まずは前回紹介した「比較分析」で、2024年と2021年の様子を比較してみましょう。

図1のように2024年1月1日から同年12月31日の範囲を指定し、これと比較する対象期間を2021年1月1日と指定します。日数は自動で同じ期間になります。

図1

図2が2024年1年分と2021年1年分の「総来場回数」の様子です。青が2024年です。どの時間帯でも2021年よりかなり来場回数が伸びている様子が分かります。

図2

次に図3が「平均打球数」の様子です。先に説明したように、この練習場ではショートコースとのセット販売で打席に入った人の来場回数がカウントされないので、平均打球数は高くなってしまい、値自体は意味がないのですが、比較は一応できます。平均打球数はほぼ変わっていないという感じでしょう。

図3

図4の「総打球数」を見ると、総来場回数と同じ傾向が伺えます。1回当たりの打球数は変わらず、純粋に来場回数が増えた分、打球数も増えたと言えます。

図4

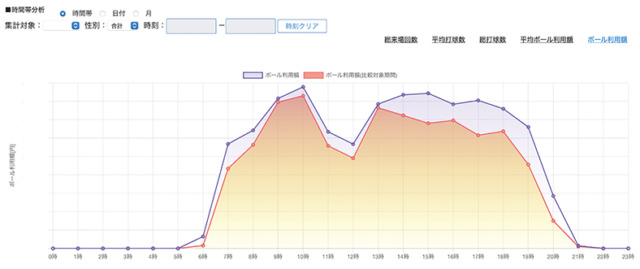

図5の「平均ボール利用額」を見ると、2024年の方が低くなっています。平均打球数が変わらないので、球単価を安くした分、利用額も下がったということです。客単価の下落はかなり嫌なデータですが・・・。

図5

図6の「総ボール利用額」を見ると2024年の方が上がっています。客単価が下がっても来場回数が増えた分で売上は伸びたということです。

図6

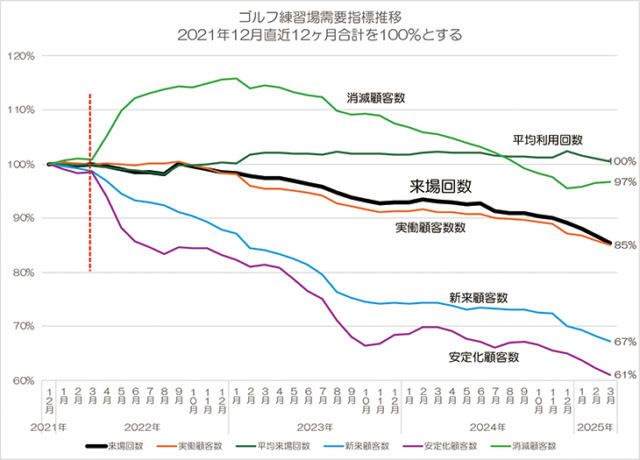

2021年は新型コロナウイルスの影響で三密の遊びが制限され、屋外のゴルフ練習場はほぼ安全ということからコロナ前に比べて来場が増え、そのピークが2021年でおよそ18%増えたと言われています。2021年のピークから徐々に来場は減り、2024年はコロナ前の106%まで戻ったと言われています。そんな中でこの施設の売上が伸びたのはすごいことです。もう少し他のデータも比較してみましょう。

図7は「年代別チャージ額」の比較です。20歳代〜60歳代でチャージ額が伸びています。

図7

図8は「年代別ボール利用額」の様子です。50歳代がかなり伸びています。

図8

図9の「年代別総来場回数」で見ても50歳代がかなり伸びていますが、それより若い世代もしっかりと伸びています。ゴルフ業界でのボリュームゾーンは50歳代〜70歳代ですので、球単価を下げて若い世代が特に増えたと言えるでしょう。

図9

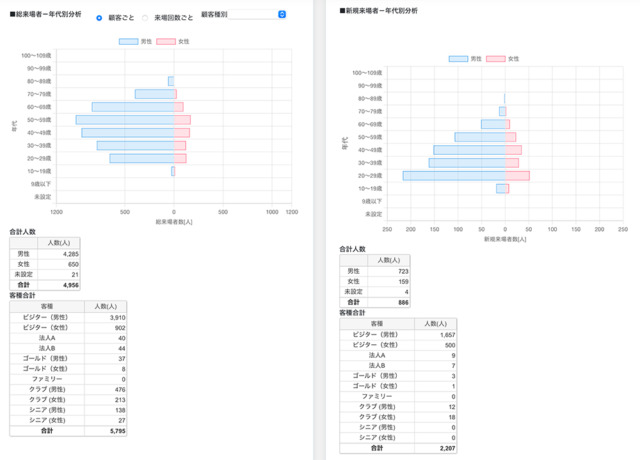

「比較分析」だけでなく、「来場者分析」でも見てみます。図10のように期間を2024年と2021年の比較ができるように指定します。まずは図11の「総来場者」の様子を見ます。左が2024年、右が2021年です。全体的に増えていますが、特に若い世代が増えている様子が分かります。

図10

図11

続いて図12のように指定して「新規来場者」、つまり指定期間内に新しくICカードを作成した人の様子を見てみます。新規来場者で見ると、図13のようにさらに若い世代を中心に増えたことが分かります。

図12

図13

日本の人口が減少するため、ゴルフ業界に限らず集客はどんどん苦しくなる傾向です。そのため施設・設備を立派にしつつ、価格を上げて売上を確保したいと考える練習場は多いと思います。コロナ収束後、夜の来場が減ったので、夜にお得なプランを追加するなど部分的な値下げはあったとしても、全体を値下げするというのはかなり難しい判断だったと思います。この練習場では価格を下げ、すぐに売上増になったわけではないのですが、数年かけて売上増を達成しました。

もっとも、この練習場はもともと1階2階は全自動打席で快適な練習環境であり、立派なショートコースも備える魅力的な施設でした。単価を下げることで特に若い世代への敷居を下げ、来場してみたら快適な環境だったので常連化するという好循環が生まれ、来場回数をどんどん増やすことができたのでしょう。

練習場ごとに立地も設備も違いますので、成功例を真似れば同じ結果が得られるというわけではありません。とはいえ、しっかり現状を分析した上で手を打てば、コロナピークを上回る売上を実現することもできるという、素晴らしい成功例だと感じました。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

すべての指標で対前年減少

「不安定化率」は、前年12回以上来場していた安定ゴルファーが7月の直近12ヶ月で、12回未満に来場回数を減少させた人数比率です。「1・0」はプラス値ですが、前年より人数増加を意味し、需要減退要因です。

7月は10指標すべてが減少方向でした。1打席あたり来場回数「全国1打席あたり来場回数」は最重要指標です。7月は対前年▲123人減少しました。全国規模では▲804万人減と推計されます。

1打席あたり実働顧客数 来場顧客数は1打席あたり▲4・3人減少です。全国のゴルフ練習場人口が▲28万人減少したと推計されます。

地域差

地域差が存在しています。首都圏はすべての指標で最強ですが、個別練習場の集客状況を判断する場合には、首都圏との差を考慮しなければなりません。

7月酷暑の影響

7月は記録的な暑さでした。少なからず来場数に影響したと考えられます。カードシステムデータから過去3年の7月来場回数を抽出し〈表〉としました。

2025年7月の対前年増減は3回増加に対し、2024年は▲24回減と大きな減少でした。変動原因がすべて気温によるものと断定できませんが、7月の酷暑が来場回数に例年以上強く作用したとは言えません。

新来ビギナー

直近12ヶ月で新たに来場した12回未満の来場顧客は、ビギナーで全国規模198万人存在します。さらに前年の新来ビギナー104万人が、直近12ヶ月に一度限りの来場で消滅しました。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)は8月1日、テレビ中継でもおなじみの打球追跡システムを備えた「TOPTRACER RANGE(トップトレーサー・レンジ・TTR)」を全長35ヤードのショートレンジ練習場「加藤農園ゴルフリンクス」(東京都大田区)に導入した。

TTR導入施設として全長35ヤードの練習場は世界最短となる(2025年7月現在・同社調べ)。

全22打席のうち、17打席に日本初設置となる最新モニターを導入。ほかの5打席にはモバイルタイプを設置し、幅広いゴルファーのプレースタイルに対応。TTRの最新技術により、限られたスペースでも本格的な弾道計測やゲーム感覚の練習が可能となり、初心者から上級者まで楽しめる新たな環境を提供している。

■「トップトレーサー・レンジマスターズ」開催

累計2万人以上が参加しているオフコースゴルフトーナメント「Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON」の秋予選を9月1日~30日まで開催。

TTRのバーチャルゴルフを使用し、鳴尾ゴルフ倶楽部を舞台にアプローチチャレンジで競い合う。(9球打って、ピンに近いほど高いポイントを獲得)。予選通過者は、11月の決勝に進める(決勝も加藤農園ゴルフリンクスでプレー可)。参加費無料、誰でもチャレンジ可能(打席利用料やボール代は別途必要)。

トーナメントの詳細は左記特設ページまで。

https://www.golfdigest.co.jp/ttr/event/250501/

【加藤農園ゴルフリンクス 施設情報】

・所在地:東京都大田区新蒲田3-12-2

・電話番号:03-3738-8476

・営業時間:有人営業10時~21時30分/無人営業6時~10時

詳細は左記WEBサイトまで。

https://www.golfdigest.co.jp/ttr/rangelist/detail/nouen.html

来場回数対前月▲8人微減

最も重要な全国1打席あたり来場回数は5月1,473人→6月1,465人と▲8人の減少でした。対ピーク時減少率も85%と4・5月並みです。コロナ特需終焉によるマイナスから脱出を示しています。〈グラフ〉

二つの増減データ

この変動速報データはすべて直近12ヶ月の移動合計ですが、その増減には以下二つの視点があります。

1)6月の場合、2025年5月直近12ヶ月移動合計との変動

2)2024年6月直近12ヶ月合計との変動

両者の推移を〈グラフ〉に対比しました。2)は1)より変動量が大きくなります。1)は結局2024年6月と2025年6月の差ですが12ヶ月移動合計長期変動傾向を観るためには有用です。2)は1)よりも全体来場回数変動と近似しています。全体来場回数変動の構造要因発見には2)が有用です。今月号の変動数値は2)を採用しました。今後も2)を報告します。

全国合計推定

・2025年6月時点全国ゴルフ練習場人口/750万人

対前年▲ 52万人減少

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

本稿は、前回の「中編」につづく「後編」です。対象練習場に関する全ての「期待可能来場回数」を表にしたものも表示されます。

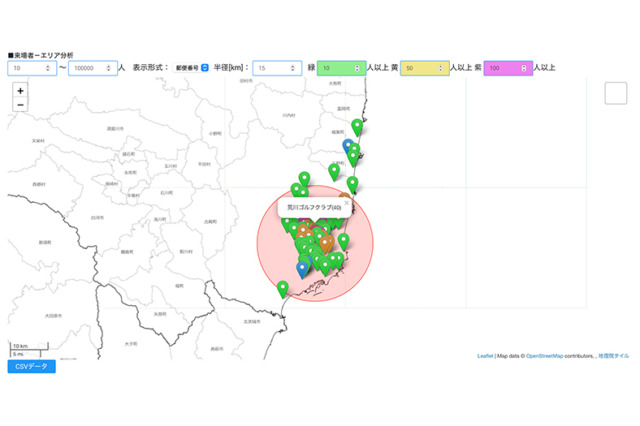

実データを提供頂いた福島県いわき市の荒川ゴルフクラブでは、20km圏内でやや数字が悪くなりますが、15km圏内から範囲を広げても大して期待可能来場回数は増えません。そのため15km圏内からの集客に集中するのがマクロ分析的には良いという感じで、図21の表でも15kmの行に色がついて表示されています。

図21

同練習場の2020年1年間の実来場データを、分析システムで確認してみましょう。白地図にすると、いわき市の面積の広さがよくわかりますね。市町村別では図23の感じですが、これでは大雑把すぎるので、郵便番号別にしてみると図24の見え方になります。

図23

図24

10人以上で表示しています。15km圏内が赤い円なので、マクロ分析の最適商圏とほぼ一致していると思います。効率よく集客できていると言えるでしょう。

図25も荒川ゴルフクラブの実際の年間来場回数です。マクロ分析での2020年における期待可能来場回数で、最も良い数字は2万1920回ですが、実際のデータは8万3593回と3.8倍。圧倒的な集客力と言えます。このケースでは、マクロ分析が的外れでは? と感じてしまうかもしれませんが、多くの練習場では大体当たっています。

図25

当社システムの導入練習場は、比較的やる気あふれる練習場が多いので、マクロ分析データより良い数字が多いのですが、中でも荒川ゴルフクラブの集客力は秀逸です。その秘訣は、これまで何度も当連載で紹介しましたので、ぜひバックナンバーをご覧ください。

その荒川ゴルフクラブも、開場当初はなかなか集客できず、苦戦していたそうです。佐藤社長が来場の様子をしっかりデータで分析しながら策を考え、実践して、またデータで振り返って考えることを繰り返し、現在の集客力となったわけです。

同氏いわく、

「この投資がどのくらいの期間で回収できるかは、最初から計算してわかってやっている。人口の多い都市部で練習場が盛況なのは当たり前。人口が少ないところでは頭を使わなければ集客できない」

と話しています。

今後、他の導入施設からもデータ掲載の許可が頂けたら、随時紹介したいと思います。荒川ゴルフクラブは比較的地方部ながらも、圧倒的な集客力を発揮している例ですが、都心部は人口が多い半面、競合施設が密集しているため、商圏範囲による市況は変わってきます。そのあたりの状況をきちんと把握して、集客プランを考えることがとても大事になってきます。

私達はお客様と良好な関係を築くための次世代練習場システムとして『一気通貫CRMシステム』を開発し、2025年4月2日より運用を開始しました。

お客様と良好な関係を築くには、①情報の収集・管理 ②情報の確認・把握 ③情報の活用・展開 ④お客様動向の分析・検証が必要であり、本システムを活用することで、これら4つのCRM(顧客関係管理)機能がどのような役割を果たし、どのような効果が得られたのかを紹介してゆきます。

■収集・管理の機能

新システムへの移行には、お客様情報を円滑に収集する必要があります。また、新たなシステム業者に変えると旧システムからデータ移行できず、旧システムと新システムを並行運用することになります。

並行運用すると旧サーバと新サーバを同時併用するので余計な費用がかかるだけでなく、新カードに切り替えなくても旧カードが使えてしまうので、新システムへの移行が停滞します。

さらには、情報の移行処理がアナログになるので、フロント稼働も膨らみます。

そこで、旧カードをチャージ機に挿入すると自動的に旧カードの情報を解読し、新サーバへデータを移し替える「自動移行機能」を開発することで、旧サーバを併用することなく情報を円滑に収集できるようになりました。

また従来は、フロントで打席指定し打席札を渡してお客様管理をしていました。

新システムでは、打席にセルフチェックイン機を設置、フロントに立ち寄ることなく入退場・打席指定できる「ストレートイン機能」を開発することで、稼働軽減にも繋がりました。

■確認・把握の機能

私達は「リライト式カードリーダの製造中止」により、現行カードからの切り替えに迫られました。

リライト式カードの魅力は、情報をカード券面で確認できることですが、ICカードへ切り替えると、情報を券面で確認できず利便性が低下します。

そこで、QRコードとLINEアプリを活用した「デジタル会員証」を開発することで、お客様はどこでもスマートフォンで情報を確認・把握できるようになりました。

またLINEアプリの活用により、汎用性・安全性・即時性に繋がる機能が拡張しました。

「汎用性」では使用頻度の高いアプリなので情報が埋もれない、「安全性」ではQRコードが自動更新されるので不正利用されない、「即時性」では利用履歴が即時反映するので有効なマーケティングツールとして活用できます。

なお「デジタル会員証」の利用に戸惑うお客様のために、QRコードが印字されたカードも作成しましたが、お客様の利用比率は「デジタル会員証」の85%に対して「QRカード」は15%となり、カードレス化によるコスト削減に繋がりました。

■活用・展開の機能

本システムの根幹は、お客様と良好な関係を築くための4つのCRM機能を一元的に搭載することです。

旧システムでも情報を収集・管理し、分析・検証できましたが、お客様との関係構築に繋がる活用・展開は困難でした。

そこで新システムでは、LTV(顧客生涯価値)を定量化し、高いロイヤリティ(愛着・信頼)を抱くお客様へ上質なサービスを提供する「THGメンバーシッププログラム」を開発しました。

この機能は利用履歴に応じてボール単価が自動的に変化します。

直近3ヶ月の【入金額】と【来場回数】を集計し、7つのランクに分類。ランクに応じて平日と休日の1球単価を自動的に設定します。

従来の会員制度は、会費を支払うと優待サービスが享受できる仕組みのため、一部のお客様だけが対象となり参加率が低かったのですが、本プログラムでは全来場者が無料で参加でき、ランクに応じて優待サービスを享受できるので、プログラム参加率は98%です。

なお、本プログラムの導入と同時にフロントで対応していた優待サービスは全て廃止。客単価向上やフロント省力化にも繋がりました。

■分析・検証の機能

THGメンバーシッププログラムの導入により、購入期間(直近3ヶ月)×購買単価(入金額)×購入頻度(来場回数)で自動算出する「LTV分析」が可能となり、お客様が私達に抱くロイヤリティを定量的に検証できるようになりました。

また、LTVを基準に7つのランクを設定することで、お客様をロイヤリティの高さで分類できます。

ランクは自動的に月次更新されるため、ランク構成比率の月次推移を分析することで、ロイヤリティの変化の様子を分析・検証できます。

さらに、LINEアプリとデータ連携した「カスタマイズ配信」の開発により、個々のお客様に直接LINEでアプローチできるようになりました。

具体的には、ランクの低いお客様のLINEナンバーを抽出し、期間限定で上位ランクに昇格できるクーポンを添付してLINE通知することで、来場誘引やプログラム認知に繋がるアプローチができ、翌月にランク構成比率の推移を分析すれば、当月展開したアプローチの効果検証も可能になります。

■今後の展開・挑戦

一気通貫CRMシステムの導入により、「自動移行機能」や「ストレートイン機能」で情報の円滑な収集・管理、「デジタル会員証」で情報の確認・把握、「THGメンバーシッププログラム」や「カスタマイズ配信」でロイヤリティの醸成、「LTV分析」でロイヤリティの定量検証ができるようになりました。

今後私達が挑戦することは「キャッシュレス化」へのシステム拡張です。

ベンダーやチャージ機にキャッシュレス端末を取り付けて、クレジットカード決済を導入している施設もありますが、キャッシュレス端末の設置費用やカード決済手数料が大きな負担となり、円滑なキャッシュレス化は進んでいません。

そこで私達は、LINEアプリを活用した「モバイル決済機能」を開発することで、キャッシュレス端末なしに遠隔でチャージでき、カード決済時にはチャージ額に応じてポイント提供することなく、代わりに決済手数料に充当させて効率的な「キャッシュレス化」を目指します。

私達の挑戦は続きます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

特定サービス産業動態速報(以下「特サビ」と省略)が、2025年1月より経産省から総務省へ移管されて、その最初の公表(2025年1月分・3月26日公表)にはゴルフ場、ゴルフ練習場のデータがありませんでした。残念ながら、移管に伴い削除されたのです。これにより、2000年から毎月2ヶ月後に公表されてきた公的ゴルフ産業需要動向データは途絶しました。

各ゴルフ練習場は来場数(売上高)が急減した時、市場全体の動向と自社の実績を比較したいはず。特に震災やコロナ期には「自社の来場回数急減は他の練習場と比べてどうなのか?」を知りたくなる。そんな時に比較できる「全体動向」は特サビ長期データだけだったので、これに替わる需要動向速報データを一刻も早く構築する必要があります。

特サビの特質

表1

特サビは貴重ですが、少し使い勝手が悪いデータでした。〈表1〉は特サビ最後(2024年12月)の長期データ〈月・実数〉ワークシートの抜粋です。12月は1万5066打席のゴルフ練習場から、合計利用者数159万7664人でした。

特サビはあらかじめ調査協力に同意してくれたゴルフ練習場(推定250)から、毎月回答を集計する定点調査でした。調査対象練習場は閉鎖等で時々組み替えざるを得ず、前後の連続性が損なわれます。そのため経産省は組み替え発生を明記していました。ですから、合計利用者数の変化を単純に「需要変動」として引用できません。その対策として経産省は、毎月の稼働打席数も同時に報告していました。稼働打席数は毎月微妙に変化しますが、「稼働1打席あたり利用者数」が計算可能であり、連続性が保証されます。

特サビ1打席データを直近12ヶ月移動合計で短期ノイズを除去

グラフ1

〈グラフ1〉は2019年12月~2024年12月の、特サビゴルフ練習場1打席あたり利用者数対前月増減です。

「合計利用者数」「1打席あたり利用者数」ともに季節要因、天候要因などで毎月大きく波動していました。この対策として筆者は「直近12ヶ月1打席あたり利用者数合計」を追加しました。毎月合計する12ヶ月の範囲を移動させるのです。季節要因、天候要因が除去されて、長期傾向が明確になります。コロナ特需は2021年11月の対コロナ前118%がピークで、2024年12月には104%まで縮小した長期傾向が明確に読み取れます。

特サビ代替は「カードシステム顧客来場履歴データ」しかない

特サビに替わるデータとして期待できるのが、一部のゴルフ練習場が導入しているカードシステムに基づく「顧客別来場履歴データ」で、筆者はこれしかないと断言します。

顧客カードシステム導入の目的は、フロントのコストカットや顧客を囲い込むポイント付与サービスにとどまっています。しかし定額プリペイドカードを除き、リライト型プリペイドカードやICカード、QRカードシステムは、来場者一人ひとりに決して重複しない顧客番号を与え、顧客番号別にすべての来場回数が記録、蓄積されます。その貴重な情報が活用されることなく眠っていました。筆者は10数年、複数のゴルフ練習場よりこのデータを抽出し、来場数の「変動要因」を分析する機会を頂きました。その結果、単に個別施設の変動だけではなく、ゴルフ需要全体の変動や、将来予測に有用な「法則」を発見できたのです。

パソコン手作業解析統合データ

表2

前述のカードシステムから、筆者がパソコンによる手作業で抽出したデータが〈表2〉です。

・顧客番号

・直近12ヶ月の毎月来場回数

・その前年12ケ月の毎月来場回数

・それぞれの12ヶ月合計と対前年増減

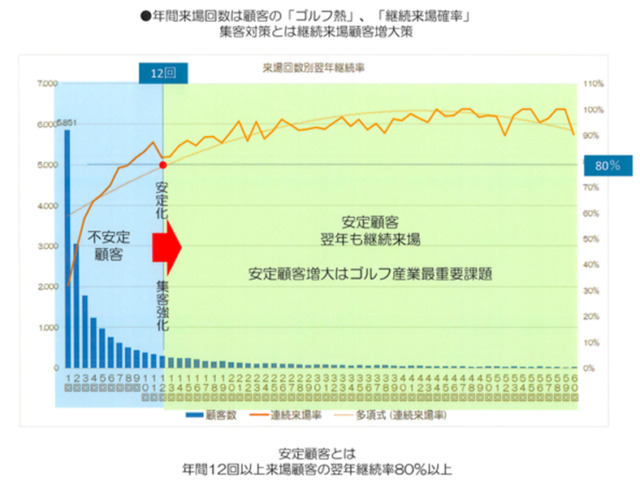

のみで、個人情報は一切含みません。唯一の情報は顧客別月次来場回数変化です。このデータから以下の法則を発見しました。

・来場回数はその顧客ゴルファーのゴルフ熱意を表す

・ゴルフ熱意は変化する

・ある12ヶ月間来場回数1回限りの顧客ゴルファーは翌12ヶ月70%以上再来場しない不安定顧客である

・ある12ヶ月間来場回数12回以上の顧客ゴルファーは翌12ケ月80%以上継続来場する安定顧客である

・30%の安定顧客が全体来場回数の80%を稼ぎ出す

・不安定顧客の安定化が個別ゴルフ練習場とゴルフ産業の将来を握っている

来場回数による顧客階層別分析

表3

〈表2〉の来場回数を、

1.来場なし

2.不安定(直近12ヶ月12回未満)

3.安定(直近12ヶ月12回以上)

と、3階層に分類。そして横軸に「直近12ヶ月来場階層」、縦軸に「それ以前12ヶ月の来場階層」とし、顧客数、来場回数をクロス集計したのが〈表3〉です。まず当該ゴルフ練習場は、直近12ヶ月の実働顧客数1万4437人、来場数3018回の増加が読み取れます。

さらに〈表3〉の灰色網掛けした9枠は「直近12ヶ月前年来場階層→直近12ヶ月来場階層変化パターン別」に集計されました。全体来場回数増加の「3018回」は〈表4〉のように8種類の増減要因別に増減回数と該当顧客数が分解できます。「全体来場数3018回増加」のみでは安心できません。その背後に4つの隠れた減少要因が存在し、9131人の顧客が合計2万6277回も全体来場回数を減少させていたのです。さらに来場階層の変化は「ゴルフ熱変化パターン」であり、最適な集客対策が客観的に検討できます。

表3

・3来場なし→不安定 新来ビギナーが減っていないか?

・1不安定→安定 ビギナーが順調に安定顧客に孵化しているか?

・2来場なし→安定 競合ゴルフ練習場との競争に負けていないか?

・6安定→来場なし 大切な安定顧客が減っていないか?

など、重要な着眼点が来場回数の変化からキャッチできます。

特許取得

筆者が考案した〈2・3・4〉の分析手法は、全て個人情報に触れず「顧客番号別」の月次来場回数履歴のみで可能です。ゴルフ産業需要調査研究所は、このプロセスのコンピュータープログラム特許(特許第7303508号)を取得しました。

特許分析をビッグデータに

グラフ2

日本シー・エー・ディー(株)は複数の優良ゴルフ練習場にカードシステムを構築提供し、その運用をサポートしています。練習場自身でカードシステムによる来場データを活用できるよう、分析システムを提供しており、個人情報を除外した来場分析に必要なデータを、練習場ごとに自社クラウドサーバに集結。そのデータを利用して、全体の動向を調査できる、単一の「全施設統合来場履歴データベース」としてまとめるプログラムも増設しています。

表5

日本シー・エー・ディー(株)のシステムエンジニア、吉田広章氏が「全施設統合来場履歴データベース」に特許分析方法を組み込みました。その2021年12月以降の結果が〈表5・グラフ3〉です。

2024年12月時点で、特サビとの両者調査打席数を比較すると、特サビ稼働打席数1万5066に対し、日本シー・エー・ディーの打席数は1913と、13%しかありませんが、1打席当たりの来場数変化を特サビと対比し〈グラフ2〉としました。一致とは言えませんが、近似しています。カードによるデジタル入力なので、特サビのヒアリング調査よりも正確です。また、平均回数は筆者が安定顧客の閾値とした「12ヶ月合計来場回数12回」に極めて近く、かつ安定しています。

来場回数階層の経年変化が示す情報

グラフ3

〈表6〉は日本シー・エー・ディー(株)の「全施設統合来場履歴データベース」特許分析によるゴルフ練習場1打席当たりの指標で「調査対象期間:2025年3月」と「比較対象期間:直近12ヶ月前年」の増減です。「来場回数▲24・2」は「1打席当たり年間24・2人減少」を意味しています。

個別練習場の需要指標活用方法

2025年3月末時点で自ゴルフ練習場(自打席数60)の場合、〈表6〉の来場回数指標増減は▲24・2となるため、「▲24・2×60打席=▲1452」となり、自ゴルフ場実績減少回数が▲1452回ならば「全体市場動向並み」と判断できます。

全国市場規模推計の可能性

この数値は「1打席当たり」です。全国ゴルフ練習場の総打席数が解れば全国合計も推計できます。ゴルフ産業需要調査研究所では定期的に全国全ゴルフ場調査を実施しています。2024年11月の最新調査では11万9000打席でした。

2025年3月末時点の実働顧客数1打席当たり減少数は▲1・2人なので、全国ゴルフ人口=▲1・2×11万9000打席▲14万5251となります。ただ、日本シー・エー・ディー(株)の取引練習場は、平均より上位施設が多いと推察されるため参考値です。次号から毎月〈グラフ3・表6〉を掲載します。

表6

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

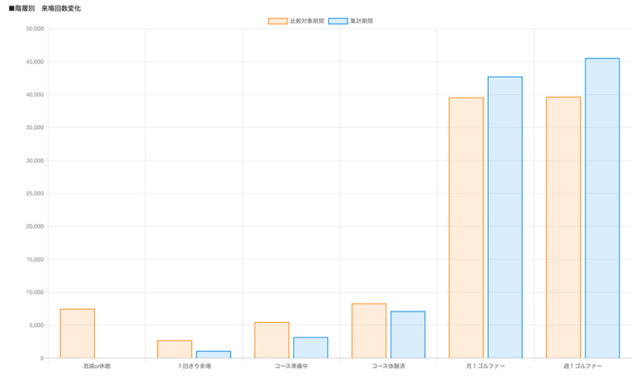

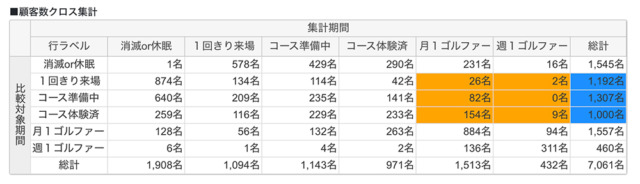

今回も前号に続き、来場者の「安定化」を判断する分析手法です。来場回数で見ていきましょう。

図8は来場回数の増減クロス集計表です。表の見方は顧客数クロス集計と同じで、赤字が2022年に比べて2023年が減った部分です。月1ゴルファーだった人が週1ゴルファーになれば来場回数は当然増えます。横軸の月1ゴルファーに縦軸の週1ゴルファーの値を見ると、3990回で来場回数は増えていますが、逆に週1ゴルファーが来場しなくなった分は横軸の週1ゴルファーに縦軸の消滅または休眠のマイナス503回とわかります。

図8

図9は来場回数の増減と該当顧客数をまとめた表です。さらに図9からトップ5をまとめた表が図10の来場者数・来場回数増減結合のTOP5です。2022年に1回も来場しなかった人が、月1ゴルファーになった人の231名・5639回が最も増えた区分で、逆に最も減ったのは、週1ゴルファーだった人が月1ゴルファーに降格した136名のマイナス4759回です。

図9

さらに、来場者数・来場回数増減結合のTOP5をグラフにしたのが図11です。減った部分は月1もしくは週1ゴルファーだった人の部分が大きく、常連の来場頻度が減ったという感じです。

図11

上位要因の階層別該当顧客数が図12のグラフです。2022年に月1ゴルファーだった人が、2023年に週1ゴルファーとなったのは、人数的には94名ですが、3990回分増えた様子も掴めます。

図13は2022年・2023年での各階層の回数比較で、常連階層の来場回数自体は増えています。また 図13の差分を表示したのが図14で、回数としては常連が支えている様子がわかります。

図13

図14

図13・図14のグラフの数値を表にしたものが図15です。月に1回以上来場している「安定ゴルファー」の人数は27%程度ですが、回数としては88%程度を占めている。このことから「安定ゴルファー=常連」の来場回数や打球数が増える工夫をすれば、売上に直結すると言えます。練習場が定期的に行なう月例コンペや来場特典は、常連のゴルフ活動が活発になるきっかけ作りに役立つと言えるでしょう。とはいえ、今の常連が永遠にゴルフ練習場を支えてくれるわけではありません。

図15

図16は、以前紹介したゴルフ産業需要研究所・山岸勝信代表のものです。コロナ特需ピークの2021年前後の様子を見ても、新規・休眠層から再開層の上乗せがなければ、来場者数も来場回数も基本的には右肩下がりになります。引越しや高齢での引退もありますので、経営を維持していくためには新規・再開層を積み上げる必要があるわけです。

図16

このグラフも当社の分析システムでは図17、図18のように簡単に表示できます。なお、今回データを提供いただいた西の森ゴルフパークは2021年に当社システムに入れ替えたため、それ以前のグラフは出ていません。細かいデータが多いので理解が難しいかもしれませんが、山岸代表が話すように「単に来場者の増減だけを見るのではなく、その内訳を分析することで施作の成果がわかる」ことは確かです。

図17

図18

新規来場者の「集客と常連化」は経営の最重要課題です。そのために何をすべきかをデータを元に考え、成果をデータで振り返る。その繰り返しが大切なのです。

なお、このシステムでは自社の練習場の来場詳細分析だけでなく、分析システムを利用している全練習場のデータを使った分析結果も参照できます。商圏等が違うため、他社との比較分析が万能ではないものの、全体の動向を把握することは経営判断の参考になるでしょう。

西の森ゴルフパークの中川支配人とは先日、分析画面を一緒に確認しながら、課題や改善ポイントを議論しました。他の練習場の取り組みも同時に説明しましたが、それでも理解するのに骨が折れたそうです。

ただ、この原稿を事前に読んで頂いたところ「だいぶ理解できた」とのこと。近年のシステムは、データ自体はデータベースにしっかり溜まっていますが、使用者が理解しやすい状態で表示することがシステム提供者としてすべきことです。さらに、その分析結果をどう理解してどう活用すべきかまで紹介・提案できてこそ、初めてシステムが活きてきます。誌面で紹介する機会を頂き、感謝しています。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回は練習場経営において大事な指標となる「安定化率」について簡単に触れましたが、今回はこの点を深掘りします。

安定化率は来場者の動きを調べたもので、「比較対象期間に安定化していなかった顧客のうち、集計期間に安定化した割合」のこと。安定化していなかった顧客とは「年間来場回数11回以下」の人であり、逆に安定化した顧客は「年間来場回数12回以上」と定義しますが、「12回以上」で分けた根拠は、以前当連載で紹介した山岸勝信代表(ゴルフ産業需要調査研究所)の、前年来場回数と翌年来場割合の図5を見るとわかります。

前年に12回以上来場した人は、翌年に「8割以上継続」して来場するというデータがある。つまり平均月イチ以上の来場者は、その練習場へ通うことが習慣化→安定化したと言えるかもしれません。

当社のシステムでは、図6にある分析システムで簡単に自分の練習場に関するこのグラフが確認できますが、私がざっと確認した感じでは、年間8回以上で8割を超える感じでした。それが年間12回を超えれば、ほぼどの練習場でも継続的に来場してくれると思います。

図5

図5でもう一つ大切な点は、年間1回しか来場しなかった人の多さです。有名練習場に出張ついでに、という一見さんが多い練習場は別として、一般的な練習場でもグラフの傾向は同じです。つまり、せっかく来てくれたお客さんの多くが再来場していない現実が明らかなのです。

そもそも、練習場経営にとって重要なことは、如何に「初めて来てもらえるか」です。1回目がすべての始まりなので、これがなければ2回目も3回目もありません。

初めてのお客さんは、ゴルフを始めようという人や、しばらくやめていた再開組、あるいは転居してきた人かもしれません。他の練習場に通っていた人に来てもらうこともそう簡単ではないでしょう。様々な事情や困難を乗り越えて「1回目」があるわけですが、にもかかわらず、2度と来ない割合がとても高い。その原因を分析して安定化率を高めることが如何に大事かわかります。

図6

実は、再来場を促すテクニックはたくさんあります。初回のチャージを、1回で使いきれない金額で入れてもらう施策も効果的だし、次回使えるクーポンなどを渡すのも良いでしょう。しかし、それよりも大切ななことは「ゴルフって楽しい!」「また来たい!」と思える体験をしてもらうことだと思います。

そのためには練習すること自体の楽しみに限らず、スタッフの気持ち良い対応や清潔な環境、コミュニティとしての居心地の良さなどさまざまな要因が考えられます。そのための対策を行った結果、年間12回を超える来場をしてくれれば、ゴルフの楽しさがわかり、その練習場にとって「常連化」→「安定化」したということになります。

この安定化率が、わずか10%にも届かない現状は深刻ですが、逆に考えれば、ゴルフを始めたい人を増やして安定化率を高められれば、まだまだ来場者を増やせるでしょう。

図7

顧客数増減クロス集計をグラフ化したのが図7の実稼働顧客増減です。週1ゴルファーは前に説明したように2022年に比べて2023年は28名減ったという感じに増減の様子が確認できます。トータルでは363名減少しています。コロナ禍ピークの2021年から徐々に減少傾向だったことは全国的なトレンドです。この練習場では年間1回だけの来場と、コースプレー準備中(年間2〜4回来場)の減少が多いので、常連はそれほど減っていないという見方もできます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

私がゴルフ練習場システムに関わるようになった8年前は、プリペイドカードに対してリライトカードやICカードのメリットは「カードを使い捨てしないですむこと」くらいでしたが、熱心な練習場経営者と交流を続ける中で、「顧客情報を預かる代わりにきめ細かなサービスを提供できる」メリットを学びました。

さらに「来場分析をして、料金体系などのサービスを検討する大事な判断材料」として活用できることも学び、当社のシステムを導入する際に「こういう帳票を出して欲しい」と要望されることもありました。

当初、帳票は経理的な活用だろうと考えましたが、そうではないということを、福島県いわき市の荒川ゴルフクラブ佐藤社長と、福岡市の小戸ゴルフセンター川上支配人から教わりました。練習場経営のポイントは多岐にわたりますが、特に「価格改定の考え方」「打席使用率を上げる方法」「リニューアルなど投資の判断基準」等が大事であり、データ分析→予測→決定に活かせます。

このような学びを経て、我々がやるべきことは「ゴルフ練習場が将来に向けて発展を続けるためのお手伝い」だと考え始め、分析システムの開発に着手。株式会社ONE Story山﨑代表のコンサルティング手法をシステム化し、練習場の要望に応える形で「現状分析機能」を追加。さらに昨年、ゴルフ需要調査研究所の山岸代表と出会い、マクロ分析や「山岸流分析手法」をシステムに取り込む。それが当社の現在地です。

山岸代表の「来場者が増えた・減ったの大雑把な視点では本質は見えない」という言葉は、目からうろこでした。なぜなら来場者の増減は、コロナ禍の影響はもちろん、気象状況や景気など様々な外的要因に左右されるため、単に増減だけを見ても本質は見えないからです。山岸代表は、「新規来場者を増やす工夫は大事だが、同時に、新規来場者をどれだけ『常連客』に育てられたかを見続けなければ、練習場の安定経営は難しい」と話しており、同氏はこの基準を「安定化率」と呼んでいます。

来場者を年間来場回数で階層分けし、各階層の来場者がどのように変化したかを観察すれば「常連になった顧客の数」や、逆に「来場回数が減ったり離脱した常連客数」など、具体的な動向が観察できます。

「来場詳細分析」とは?

以上を前提に、山岸代表の指導を受けながら開発したのが「来場詳細分析」です。次にこの点を説明しましょう。なお、文中のデータは金額など生々しい情報は含みませんが、架空のサンプルデータではなく実データを用います。当社の分析システム導入施設の中で最も「安定化率」が高かった、栃木県宇都宮市の西の森ゴルフパーク・中川支配人よりデータ使用の許可を頂きました。

同施設は2021年2月に当社ICカードシステムでリニューアルしたため、それ以降のデータが分析できます。リニューアル後は来場者の評価も高まっており、その声は、私が著した「ゴルフ練習場行脚録」でも紹介しています。(https://ncad-golf.com/?p=396)

図1

来場ゴルファーを図1のように階層分けして分析します。ポイントは年間来場回数11回以下を細分化した点ですが、大きな括りで見ると、年間来場回数11回以下を「不安定(常連化前)ゴルファー」と位置づけ、同12回以上を「安定(常連化)ゴルファー」と定義します。

「12回」で分けた根拠は後述しますが、これまでの分析画面同様、来場詳細分析でも集計期間と比較対象期間を指定できます。今回は、2022年の来場者が2023年にどう変化したのかを見ていきます。「来場者数」と「来場回数」の2視点で見ますが、まずは来場者数から。

最初に図3の顧客数クロス集計の表を説明します。集計期間(2023年1年間)と比較対象期間(2022年1年間)のクロス集計表ですが、比較対象期間である2022年の顧客数を見ると、一番下の「総計行」の右端により、2022年に来場した「顧客数総計」は、7061名から「消滅」「休眠」の1545名を引いた5516名となります。同様に、週1ゴルファーは下から2行目の右端にある460名です。

図2

各階層の顧客が翌2023年にどう変化したのかは、縦に見ていくとわかります。たとえば右から2列目の週1ゴルファーは、上から2022年に一度も来場しなかった人から16名60回以上来る(週1ゴルファー)ようになり、1回だけ来ていた人のうち2名が60回以上来るようになり、2~4回来ていた人から0名、5~11回来ていた人から9名、12~59回来ていた人から94名、60回以上来ていた人から311名が、そのまま60回以上来てくれた、という感じです。また、2022年の週1ゴルファーは総計460名だったので、2023年の432名と比較すると28名減でした。

ここで大事なのは、2022年にそれほど来場しなかった人がどれくらい「常連化」したか、です。青色の部分が2022年に1~11回来てくれた人、つまり常連化していなかった人の総計です。

次にオレンジ色の部分です。2022年に1~4回来場した人のうち2023年に月1ゴルファーになった人は26名、82名、154名で、2023年に週1ゴルファーに育った人も2名、0名、9名いる。その様子をまとめた表が図4です。2022年の1年間で1~11回しか来なかった常連化前の人が図3の青色部分合計の3499名。そのうち月1か週1ゴルファーになった人が273名なので、常連化した人、つまり「安定化率」は7.8%です。

図4

当社の分析システム導入施設の平均が5.9%なので、7.8%は高い値ですが、一見客が多い練習場の安定化率は高くなりにくいので、高ければ良いという単純な比較はできません。他の練習場と比較するより自社の練習場が以前と比べてどうかを見るのがよいでしょう。次回は安定化率をもっと深掘りします。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今回も前号からの続きです。荒川ゴルフクラブ(福島県)の実データを基に来場者動態を分析します。

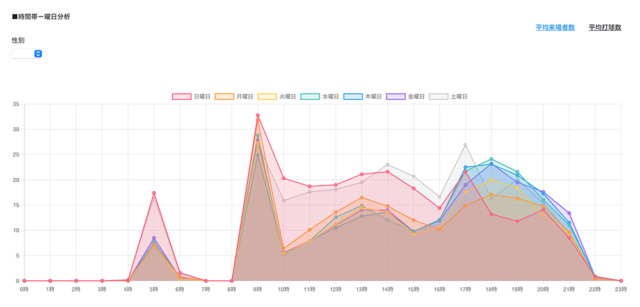

図7は「時間帯-年代別分析」の総来場者です。朝は年配者が多く、夜は若者が多いというグラフになっています。

図7

図8は「年代別の平均総打球数」です。総打球数は年代によって大きな差があるわけではありません。

図8

図9は「時間帯-性別分析」の総来場者数のグラフです。私の感覚では、女性は全体の1割程度の練習場が多く、2割程度のところは女性の集客をかなり頑張っているというイメージです。

図9

図10は「性別の平均打球数」のグラフです。このグラフを見た感じでは、やや男性の方が打球数は多い傾向でしょう。

図10

図11は「曜日-来場者分析」のグラフです。一般的に、女性は平日に少ない傾向があります。

図11

「打席別分析から」

図12は「打席別分析」の回転数のグラフで、金額関連の情報は除外してあります。横軸が打席番号です。一般的に真ん中付近が人気があり、両端は利用されにくい傾向がありますが、打席棟への出入り口の場所も影響します。さらに左打席や左右兼用打席は、左打ちの人を最優先する練習場が多いので、回転数が下がる傾向があります。

図12

図13は「打席ごとの利用率」で、回転数は営業時間が長いほど増えます。そのため、異なる練習場とは比較しにくいので、営業時間に対して利用されていた時間の割合も表示できるようにしています。グラフの形状は回転数と同じになります。

図13

図14は「打席ごとの平均総打球数」です。球数を多く打つ人がよく選ぶ打席がわかります。

図14

図15は「打席ごとの総打球数」です。ティーアップユニットのメンテナンスのタイミングを知る基準にも使えます。

図15

「来場者分析から」

図16は「総来場者・新規来場者」の様子です。来場者の年代や性別が人口ピラミッドのようにイメージしやすく表示されます。新規来場者に若い世代が多い練習場は、この先も長く通ってくれる期待が持てますので、荒川ゴルフクラブの新規来場者のグラフはとても理想的です。

図16

図17は総来場者を「顧客ごと」から「来場回数ごと」にしたものです。「顧客ごと」と一緒に見比べると、年配者ほど一人当たりの来場回数が多いのがわかります。

図17

今回ご紹介したように、他所の練習場の様子のうち、金額関連を除く情報を練習場同士で共有できれば、自社の特徴・強み・弱みなどがはっきりとイメージできるようになります。この機能はまだ公開しておらず、さらに、他の分析の「切り口」も増えているため、ここに入れるべき機能は増加中です。

しかし「前編」の冒頭で書いたように、当社のシステムを利用している練習場にデータの「公開・共有」を認めてもらう話し合いはできていません。オーナーが直接運営している練習場は理解を得やすいと思いますが、親会社の承認が必要な練習場はハードルが高いかもしれません。

今回、自社データの記事掲載を快諾してくれた荒川ゴルフクラブの佐藤社長は、様々な練習場改革を成功させていますが、その背景にはデータ分析→企画立案→実行、という裏付けがあります。

筆者はこれまで、知人の練習場関係者を佐藤社長に紹介してきましたが、その都度、同氏は、

「せっかく来てくれたのだから必要な情報はなんでも公開しましょう。業界が活性化するために役立つなら、うちのデータをどんどん使ってください」

と、オープンな姿勢。同社と同じことをしても、練習場ごとに立地条件や、リーダー・スタッフの個性も違うのだから、

「参考にするのは良いけれど、真似をすればうまくいくものでもない」

という考えがあります。

システム提供側の当社としては、前述の機能が、練習場が交流するきっかけになれば嬉しい限り。交流によって業界全体が共存共栄することを願うばかりです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

東急スポーツシステムが4月にオープンした東急ゴルフスクール新綱島は、7月15日に「インドアゴルフ夏祭り」を開催する。

当日は施設を会員以外にも一般開放。ゲームチケット500円で、シミュレーターを活用したドラコン、パターゴルフ、ゴルフボールすくい、ボーリング、ストラックアウト、わなげ、ぬりえ缶バッジなどが1回ずつ楽しめる。また、賞品(お菓子予定)も用意するなど、家族で楽しめるイベントだ。入場料は無料。開催時間は12時~17時。

同施設は2017年に閉場した練習場「綱島ピーチゴルフセンター」の跡地に建てられたこともあり、地元のゴルファーからも支持されている。和モダンがコンセプトの落ち着いた内装が特徴で、全打席にゴルフゾンの最新ゴルフシミュレーターを設置。スクールとレンジ利用を融合した24時間営業のインドア施設となっている。

同社は東急ゴルフスクール新綱島のほかにも、武蔵小杉にインドアを1店舗、屋外練習場の「スイング碑文谷」「東急あざみ野ゴルフガーデン」、ショートコース「東急ゴルフパークたまがわ」も運営している。

なお同施設では8月まで、会員向けに系列のゴルフ施設を優待利用できるキャンペーンを実施中だ。

前回まで2回に分けてゴルフ練習場ごとの「様子」の違いを紹介しました。他所の練習場の様子を知りたいオーナーや支配人はとても多いのですが、その一方で自分の練習場の様子は知られたくない、「敵に手の内を見せてたまるか!」という思いが強いので、他社の様子を知ることはとても難しい。これは、練習場に限った話ではありません。

しかし、自社情報を頑なに守ることは、果たして得策なのでしょうか。少子高齢化が進む中で、何もしなければゴルファーも減少します。見せてたまるか!で「既存客を奪い合う」のではなく「業界全体で新規客・再開客の開拓」をしなければ、練習場業界自体が縮小します。

ゴルフへの入り口である練習場の来客が減れば、ゴルフ業界全体の縮小につながります。ですから、練習場同士が「どんな工夫をしたらどのような成果につながったか」などの成功事例を共有しながら、業界全体を活性化しなければいけない。私はそう考えるのです。

「自分の練習場だけ儲かれば良い」という考えは、短期的には上手く行くかもしれません。生き残り競争に敗れて近隣の練習場が閉場すると、一時的にそこの顧客が回ってきて来場者は増えますが、その後「少し遠くなったし・・・」と、来場回数を減らしたり、練習をやめてしまったりするものです。自動車ディーラーやファミリーレストランが乱立している場所は、集積のメリットで全店が繁盛する。その効果を見逃すことはできません。

そこで前回は、練習場同士が情報交換をして、互いの良い取り組みを参考にするための「情報の整理と開示」の重要性を書きました。今回は一歩進めて、今後に向けた取り組みを書いてみます。

荒川ゴルフクラブの事例

分析システムは、システムを導入する練習場ごとにアカウントを用意して、自社の分析データを確認できるようにしてあります。さらに、同じような切り口で他所の練習場の様子がわかれば、参考になるだけではなく、練習場同士の交流のきっかけがつくれる。情報交換の磁場になり得るのです。

生々しい金額関連の情報は開示したくないでしょうから、「来場者数」や「打球数」などの情報に絞って他社の様子を確認できる仕組みを既に開発しています。とはいえ、いきなり実用化すると強い拒否反応を示す練習場もあると思いますので、「開示しても構わない」という練習場を徐々に増やすべく、訪問して、説明する必要がありますが、交渉の時間がなかなか取れず、この機能を公開できていないのが現状です。

そんな中、福島県いわき市の荒川ゴルフクラブ佐藤社長は「業界の役に立つならうちのデータはいくらでも使っていい」と、非常に協力的なので、今回も同社の実データを参考にしながら説明します。

まず、図1のように「参照したい練習場」を選択し、表示期間と比較対象期間を指定できます。本稿の執筆が昨年末なので、2023年のほぼ1年分を期間に指定します。

図1

「ダッシュボードから」

図2のように、通常のダッシュボード画面から金額関連のデータを除外したグラフが表示されます。

図2

まずは「総来場者数」の様子で、大きな丸が土日祝日です。青い方が今年、オレンジが昨年です。今年の夏は異常に暑く、来場者が減った練習場が多かったのですが、その様子がわかります。

しかし、夏以外は昨年と比べてほぼ同程度で、平日はむしろ増えている。コロナ明け以降の来場者は減少傾向の練習場が多い中で、荒川ゴルフクラブの健闘ぶりがわかります。

図3では「新規来場者」を表示しています。新規来場者も夏以外は昨年同程度で健闘しています。

図3

図4は「総打球数」です。やはり夏は昨年と比べて減っていますが、それ以外は同程度でしょう。

図4

「属性分析から」

次に属性分析から金額関連を除外したグラフです。

図5では「時間帯-曜日分析」の平均来場者数を表示しています。土日は日中の来場者が多く、平日は朝と夜が多いのがわかります。

図5

図6は「曜日ごとの平均総打球数」です。荒川ゴルフクラブでは平日と土日祝日で料金体系が異なりますので、それに応じた打球数になります。平日朝9時〜12時までの間は球数無制限の打ち放題。その後、平日16時30分までサービスタイムで、300球までお得に打てるプランがあります。

図6

土日祝日の夜には2時間300球をお得に打てるナイトサービスタイムがあり、さらに夏の早朝営業期間には早朝打ち放題があります。グラフはまさに、それを反映した感じになっています。

佐藤社長は以前から来場者分析を重視され、曜日・時間帯ごとにターゲットを決めて、各ターゲットの客層が喜ぶプランを設定しています。単なる値引きではなく、曜日・時間帯ごとの来場者属性にマッチするプラン設定で、全打席が常に稼働する状態を作り出す工夫をしているのです。次回は年代・性別等の様子について詳述します。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

これまで連載してきた「練習場行脚録」が、先月号から「進化するゴルフ練習場の裏舞台」にタイトルが変わり、練習場におけるデータ分析の活用法を中心に紹介することになりました。前回はざっと概要を紹介。本号から各論に入ります。

前回のお話

本当は各練習場の生データを紹介したいのですが、特に金額関連の生データは開示したくない施設が多いでしょうから、主に架空のデータを使います。また、生データの方がわかりやすいケースで金額が出てこないものは、個別の練習場が特定できないよう配慮しつつ紹介したいと思います。了解が得られた場合は、練習場経営者の生の声もできるだけ紹介するつもりです。

さて、各論に入りましょう。今回紹介するのは「ダッシュボード」です。これは、弊社の分析システムにログインして一番最初に表示される画面のこと。日々の様子をざっと確認したり、昨年比や天候との相関を確認する目的の画面です。

図1のように、上にグラフ表示、下に数字が表示されます。表示する期間は自由に指定でき、まずは「売上げ」がグラフ表示されています。売上げはお客さんがICカードにチャージした金額です。このチャージは税務上「売上げ」にするか「預かり金」にするかは練習場により異なりますが、分析としてはチャージした分を売上げと表現しています。

昨年比は日付で合わせて表示できますが、土日を合わせて表示する方が比較しやすいという意見もありましたので、切り替えができます。

図2

図2が曜日合わせで表示した様子で、土日祝日は大きな○マークで表示されます。

図3

図3では「利用額」を表示しています。チャージした分はその日のうちに全て利用せず、チャージしなくても貯まっていた分で打つことがありますので「売上げ」とは違うデータになります。期間を限定して、プレミアムが沢山つくチャージキャンペーンなどを行うと「売上げ」が非常に高くなりますが、「利用額」は連動しないものです。

図4

図4では「総来場者数」を表示しており、これも重要な情報です。土日祝日と平日を比較して、平日にどのくらい伸ばせる可能性があるかが想定できます。後述する天候との相関も観察すると良いでしょう。

図5

図5では「新規来場者数」を表示しています。新規来場者は昨年比を見たいデータで、コロナの影響でゴルフを新たに始めた人が多かった一昨年・昨年に比べて現在がどうなっているか、さらにこの先の動向を考える上で大事な指標です。

より詳しく新規来場者を分析する画面もあり、この点は別の機会に紹介しますが、まずはざっくりとこの画面で日常の動きを確認しておくと安心です。常連客もいつかは諸事情により来場しなくなることもありますので、常に新規来場者の獲得施策を打ち続けることが大事です。

データの裏付けは必須

図6

図6では天候情報の「気温」と「総来場者数」を表示しています。気温と来場動態の関係がわかりやすく見られるよう、雪国の生データを出しましたが、地点名は塗りつぶしてあります。「気温」は最高気温を折れ線グラフで表示しています。冬で気温が低い日は来場者が減る傾向にあり、高温の夏日も減ります。冷暖房設備の導入等を検討する際、参考になる情報です。

図7

図7は天候情報の「降水量」と「総来場者数」のグラフです。多少の雨ならラウンドをやめて練習場に、という人も多いのですが、大雨では外出を控えるため「雨の日特典」を検討するのも良いでしょう。

図8

図8は「降雪量」と「総来場者数」のグラフです。大雪の日は来場者数が減る傾向ですが、練習場を休場することもあり、翌年以降の振り返りデータとして重要な観点です。

図9

図9は「最大風速」と「総来場者数」のグラフです。強風の日も外出を控える人が増えますが、練習場がネットを下げて長いクラブを使えない営業にするなどの影響もありますので、振り返りに重要な観点です。

図10

図10はダッシュボード下部に表示される数値データで、昨年比も表示されています。グラフになっていないデータでは、1回の来場で利用した1人当たりの平均金額(平均利用額)、1回の来場で打った平均球数(平均打球数)、1人が期間中に平均何回来場したか(平均来場回数)、1打席が1日に平均何回利用されたか(打席回転数)も数値で表示。各数値を詳細に確認できる画面もあり、別の機会に説明します。

ここ数年、コロナ禍で市況は大きく変動しました。そのため営業形態の変更が検討課題になるかもしれませんが、営業会議では現状をしっかり把握することが重要です。裏づけなく変更しても効果は期待できず、お客さんの不満が増えて逆効果になってしまう恐れもあります。

今回紹介したような分析システムがあると、経営者は練習場にいなくてもネット環境があれば常に確認できます。また、このような機能がなくても日報・月報などはどこの練習場でも作成していることでしょう。日々現状把握を行うことが、練習場改革の第一歩です。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフ練習場のシステムは、次の経緯で進化してきました。まず、現金・コインでのボール販売機からプリペイドカードでの前払い制度が広がり、そしてボールをカゴで運ばなくても自動でティーアップされるようになり、さらにリライトカードのチャージ制度が登場した。近年、一番増えているのはICカードでのチャージ制度でしょう。さらに横浜市のハンズゴルフクラブのように、カードは使わず「顔認証」でチャージやチェックインができるようにもなりました。

来場するゴルファーとしては料金の払い方やチェックインの方法が変わるくらいの印象だと思いますが、練習場側にとっての大きな変化は「来場者データの統計処理が可能になった」ことでしょう。

リライトカードやICカード、そして顔認証のように来場者を練習場側で管理して、顧客ごとに残高管理ができるようになり、来場者の属性データが得られるようになった。これは、練習場経営上とても大きな変化です。性別・年齢・住居地域の把握だけではなく、来場の特性(来場頻度や曜日・時間帯など)や行動の特性(一度の来場でのチャージ額、打球数や打席の選択など)を統計処理して分析できるようになる。来場者の傾向分析ができれば、料金体系やキャンペーンなどの検討が高い精度で可能になります。

グラフ2

私がお付き合いしてきた練習場経営者や支配人は戦略家が多く、システム化される前から自力でデータを積み重ねて分析し、実際に成果を出してきた現場をたくさん見ました。その一方、ICカード化をしたのになかなかデータを活用できていない練習場もありました。

そこで私は、当社のゴルフ練習場向けシステムを使い、データを有効活用してもらえないだろうかと考えました。もともと様々な分析が可能な帳票なども装備していましたが、どちらかというと財務処理的に必要なものが多く、練習場の経営戦略を検討する目的で使いやすく提供したいと考えたわけです。

ハンズゴルフクラブの元支配人で、売上を大幅に改善した実績のある山崎博之さんは練習場コンサルティングの仕事をされています。全日本ゴルフ練習場連盟の会合などでご一緒する中、コンサルティングの仕事で使う分析の仕方をシステム化したいとの話もあり、システム化できれば山崎さんも、練習場システムからエクスポートしたデータをExcelでグラフ化するなどの手間がなくなるので「是非やりましょう」と意気投合。練習場分析システムの開発を進めました。

当初は山崎さんのコンサルティング内容で使うグラフなどを中心に用意したので、どちらかというと「全容を把握した上で目標設定をして達成度管理を行う」ための機能が多かったのですが、できた機能から順次練習場で使ってもらうと、「目標設定の前に、現状把握をもっと細かく行いたい」との要望が多く、具体的な希望を叶える形で次々とシステム化していきました。

グラフ3

本当は開発コストも回収しなければならないので、分析システムに関わる月額利用料をいただこうと考えましたが、もともとシステム全体の保守費をいただいており、さらに上乗せするのは抵抗を感じたことと、せっかく便利な機能なのでまずは使用施設を広げたいと考えて、追加費用なしで提供しました。

データは「宝」です!

多くの練習場で導入され、私自身がサポートしながら、データがきちんと集計されているかなどを確認しつつグラフを眺めると、実は練習場それぞれに特徴があり、それは各練習場の営業方針の違いや、立地条件の違いなどが見事に反映されていると分かってきました。

練習場の皆さんと会話する中で、「よそはどうなの?」との質問も多く、金額的な生々しい情報は話しませんが、傾向程度を紹介すると「とても参考になる」と喜んでいただけます。次の目標は「お互いに開示しても支障ない、参考にしあえるデータは見られるように」というシステム化を検討しています。

さて、具体的なグラフを紹介しましょう。

グラフ1は日単位での売上げ・利用額・総来場数・新規来場数のグラフですが、ここでは総来場数を表示している状態です。昨年同期と比べると今年の状況が分かりやすいのですが、日付で重ねるよりも曜日で重ねた方が比較しやすいと思います。

グラフ2で気象データを見ながら検討することもできます。気温・降水量・最大風速が折れ線で表示されています。12月になって寒くなると来場数も少し減った感じでしょうか。雨が降ると減ったり、強風でネットを下げてドライバー禁止の時にも減少する様子が分かります。

グラフ4

次に、打席ごとの様子を見るグラフ3では、打席回転数(1日に何回打席が利用されたか)を表示しています。この例では1階の方が2階よりよく使われているのが分かります。端の打席のデータがないのは、この例では個室で別管理になっているためです。グラフ4で打席ごとの平均打球数は1階も2階も大差なく、特定の打席だけ多い感じですが、特定打席でのスクールやイベント等が関係しているのかもしれません。

球貸し・時間貸しの傾向もグラフ5・6のように見ることができます。この例の球貸しでは平均160球くらい打っている感じですが、なぜか去年より今年の方が打球数が増えていますね。弾道シミュレータを導入した影響など何らかの背景があるはずです。

グラフ6

時間貸しの方が球貸しより打球数が増えるのは、どの練習場も同じです。このグラフを見る感じでは、時間貸しは去年より増えているというわけでもありませんね。

今回はデータ分析の様子をざっと紹介しましたが、次回からは詳細な話しや、協力練習場の生の声も紹介します。現状を分析せずに方針を考えても意味はなく、ICカード化などでデータが採れても、活用しなければ宝の持ち腐れです!

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

埼玉県新座市。大泉ICから車で12分の場所に、300ヤードの広大なフェアウェイを備える「ウィンズゴルフステーション新座」という練習場がある。約300台の駐車場を併設し、全161打席中、計74打席でトップトレーサー・レンジを導入するなど充実の練習環境が人気だ。

昨年11月、同練習場の敷地内に新たにインドアゴルフ棟「ウィンズFAMILY GOLF」がオープンした。

最新のパタートレーニングシステム『TOURPUTT Circle(ツアーパット サークル)』に加え、ダンロップの『SDR』設置のオープンスペース5打席(左打席対応1打席)、ゴルフゾンの『TWOVISION Plus』設置の個室2打席、『FULL SWINGシミュレーター』設置の個室1打席と、豊富な計測器やシミュレーターを完備する。

施設名には「家族で楽しめるインドア」という想いを込めており、「レディース会員」や「ファミリー会員」などの割引プランもラインアップする。

そこでティーチングプロの常住充隆氏と、数々のジュニア大会で活躍する常住美結ちゃんが親子で同インドアを訪問し施設を体験。その模様を動画で観てもらいたい。

動画からも分かるように、ゴルファーもそうでない人も家族で一日楽しめる空間だ。前述のウィンズゴルフステーション新座と相互利用することで上達にも繋がりそうだ。

東急あざみ野ゴルフガーデン(横浜市)は2月17日、あざみ野ガーデンズ10周年記念「澁澤莉絵留プロによる特別イベント」を開催した。

午前中は、小学1年生~中学3年生までを対象としたジュニアレッスン会を開催。澁澤の力のこもったアドバイスによりレッスンを受けたジュニアは、飛距離が伸びたり捕まった球を打つなど、最後には笑顔で打席を後にする子供たちが多かった。午後はトップレーサーを使用して、澁澤と3球ずつの勝負をするニアピン大会を開催した。

あざみ野ゴルフガーデンの岩崎智支配人は、

「ジュニア育成の観点から、現役のプロに教わるという環境を用意できて良かった。ニアピン対決は、静岡や千葉などの遠方からの参加者もいて、開始前から行列ができるほどでした。記念撮影も含めて大いに盛り上がりました。」

とコメント。また、

「このようなイベントを開催することによって、練習場に愛着を持ってもらったり、プロを応援するようになったりするので、ロイヤルティを高めるためにも非常に重要なイベントであると再認識しました。」

と語った。

東京都江東区大島にある大島ゴルフセンターは、地下鉄都営新宿線の大島駅から徒歩3分の至便なところにある屋外ゴルフ練習場である。3階48打席で100ヤード。駐車場は52台収容と十分な広さがあり、

「ゆとりがあるため、駐車場が満車になったことはありません」

大島ゴルフセンター 受付

同練習場を経営する株式会社スガエンタープライズの菅登志夫社長は笑みを浮かべる。同氏は昨年10月に社長へ就任、ちょうど1年が経ったところである。

菅家のルーツは四国とのこと。菅という苗字は、菅原道真が由来だという。菅原道真が船で大宰府に向かっている途中、暴風雨に遭い立ち寄った土地が、愛媛県越智郡小西村星之浦。その時、菅家の先祖は大破した船の修理を行い、その功績により「菅」姓を賜ったという。

「ですから当家の家紋は『丸に梅鉢』で、天神様・道真に由来していると聞いています」

菅社長の祖父・菅金助氏は、その四国愛媛の出身で、広島の造船所に勤め、その後、三重県鳥羽の造船所で重量物設置などの技術を習得・考案し、1920年に鳥羽で「菅組」を創業した。創業1年後、台風で根元から折れた伊勢の二見浦夫婦岩の40t以上ある女岩の修復工事を請負い、会社の基礎を築いた。

その後1923年の関東大震災の復興に「菅組」の技術を役立てたいとの思いから、現在ゴルフ練習場のある江東区で「東京菅組」を立ち上げた。1986年に社名変更して株式会社スガテックとし、大手製鉄メーカーなどのプラント設備の設計・製作・建設・整備など、幅広い分野で活動している。その「菅組」の倉庫があった場所が、現在の大島ゴルフセンターである。

菅氏の伯父で金助氏の長男・光孝氏がゴルフ好きで、社長時代、会社の資材置き場などの倉庫があった現在の江東区大島に、1976年「大島ゴルフセンター」を創業した。この練習場の名称は地名の「大島」からとり、創業時から現在まで変っていない。もとは「菅倉庫」という別会社を、株式会社スガエンタープライズにし、ゴルフ練習場の運営を始めている。

菅氏は大学卒業後スガテックに入社、その後外資系金融機関で働き、昨年7月にスガエンタープライズに入社、10月から社長という経緯である。練習場の運営会社は代々親族が社長を務め、現在の菅社長で4代目。同氏は社会人になってからゴルフを始め、20年ほど前にカレドニアンGC(千葉県)のメンバーに。スコア90前後のゴルフを楽しむ。

「自宅が大島ゴルフセンターの近くなので、この練習場には以前から一人のゴルファーとして通っていました。従兄の現会長が70歳を超えたので、自分が社長をやることになりましたが、前社長はゴルフをしなかったので、自分はゴルファー目線で練習場の経営に取り組みます」

と、顧客目線を大事にする。

有意義な待ち時間を提供

大島ゴルフセンター打席

大島ゴルフセンターの創業当時は2階建て32打席だったが、開業10年後に3階48打席に改修。それ以降大きな改修はないという。社長就任後、同施設の周辺人口や年齢構成などを調査会社に依頼した結果、

「この地域は特に高齢化が進み、現状のままでは先行き不透明であることがわかりました。より広いエリアの若い世代や、違う客層を取り込む必要があると思っています」

そこで、社長就任直後の昨年11月にトラックマンレンジを導入。100ヤードの屋外練習場では飛球がすぐにネットに当たるため、

「弾道や飛距離が判ることが必要だと考えたのです。この商圏にはほかに大型の練習場があり、その顧客を取り込めるチャンスが増える。計測器やシミュレーションを備えた屋内練習場も増えているので、屋内よりも打音や球の打ち出しが良くわかる屋外のメリットを訴求することもトラックマンレンジ導入の理由です」

3階に『トラックマン4』を使ったシミュレーションルームを設置して、スピンやクラブの入射角など高度なショット分析で、上級志向のゴルファーを満足させるレッスンも可能。また、今年10月にフロント周辺の内装を中心にリニューアルした。

特に来場者に喜ばれるのが1階にオープンした「コスタコーヒー・カフェ」だという。ヨーロッパでナンバー1のコーヒーブランドだそうで、練習場利用者だけでなく、近隣住民が気楽に利用できるようカフェ用の入り口も用意した。

「練習場利用者には割引価格で提供し、混雑時の打席待ちや練習後の休憩に利用されています。スタバなどで30分ほど、ゆっくりコーヒータイムを過ごすことは普通ですし、フリーWi-Fiも用意してあるので待ち時間を楽しく有意義に過ごせます」

10月のリニューアルに合わせてスクールも一新、データに基づいた練習メニューをインストラクターが提供し、スクール生400人を目標に施策を打つ。ICカードの導入で来場者の年齢構成も明確になり、

「20代が一番多くICカードを作っています。若者は車離れをしているので、駅近のロケーションが効いているんでしょうね」

と分析している。

同施設の東側には荒川が流れ、千葉に近く、東側在住のゴルファーは千葉側の低価格な練習場に行く傾向が強いため、商圏は西側10km圏内。ポスティングやSNSでの発信もこの地域が中心だ。年間来場者は9万人前後で、今回のリニューアルにより幅広い

地域からの来場を期待している。

菅社長のポリシーは、

「地元に愛され続けるゴルフ練習場であり、カジュアルで若い世代にも気軽に来場頂ける雰囲気づくりを目指しています」

東京23区内の屋外ゴルフ練習場は、承継問題や業態転換で減少傾向が続いている。その中で安定経営の「大島ゴルフセンター」は、貴重な存在になることは間違いない。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

関越道の所沢ICから15分、所沢と狭山を結ぶ広々とした2車線の所沢掘兼狭山線に面した、交通至便な埼玉県所沢市下富に「新富ゴルフプラザ」はある。所沢の緑に囲まれ、解放感を感じる、2階62打席250ヤードの屋外練習場だ。同施設の成り立ちやコンセプトについて、有限会社新富ゴルフプラザ・坂東枝美子専務に取材した。

「新富ゴルフプラザ」の敷地面積は約3万㎡。これまで訪れた多くの練習場と同様、元々地主で、自分の農地や牧場などを活用した練習場だと思っていた。ところが、事情はかなり違うらしい。坂東専務いわく、

「この練習場は34年前、1990年に父(故・実氏)が創業したのです。父は北海道出身で、大学卒業後、兄と不動産業を千葉で起業。その後独立して埼玉の清瀬、入間で不動産事業を営んでいました」

実氏は、事業を始めた後30歳ぐらいでゴルフにハマり、競技ゴルファーの道を歩む。スコアも60台で回る腕前になっていた。坂東専務が母親に聞いた話では、

「父がある日突然、ゴルフ練習場を始めたいと。それで現在の土地を一緒に見に行ったそうです」実氏は事前に家族には相談せず、練習場開業の準備をしていたそう。

一部は借地だが、練習場用地を買収し、4年の歳月を費やした。住まいも所沢に転居している。「母親に相談もせず、よく始めたと思います(苦笑)」

この、所沢市下富の地を選んだのは、田園の中で隠れ家的な練習場をつくりたかったことと、まとまった土地を手配できたからだという。不動産業をしていたので、この地域に道路を通す計画があることを逸早く察知したことも、思い切って買収できた一因である。

ただ、道路はもう少し早く開通する計画だったが、開業から20年以上過ぎた10年前にやっと開通した。開業前、よく練習に通っていた入間の金子ゴルフセンターのオーナーと親しくなり、そこからの情報が役立ったとのこと。開業当時、一人娘の坂東専務は中学生であった。

「新富ゴルフプラザ」の名称を最初に聞いた時、筆者はこの地区の地名かと思ったが、「新富」という地名はない。現住所の「下富」の「富」と、新しいゴルフ施設をつくるとの想いで「新」をつけて「新富ゴルフプラザ」とした。プラザは人が集まる「広場」の意。練習場のキャッチコピーは「楽しいゴルフをクリエイトとする緑のゴルフ&ウエルネスパーク」で、「新富ゴルフプラザ」の名称は父・実氏が命名した。

「あとで父親の友人に聞いた話では『坂東ゴルフ』や『東武ゴルフ』などの名前も候補だったそうです」

父親の急逝で決断した

開業時は2階45打席250ヤードの規模であった。この地区にはゴルフ練習場がなく、また実氏が様々なゴルフ大会・競技で優勝し、ゴルフを通じて知り合った仲間にPR。経営は順調に推移していった。100名規模のコンペを開催すると、すぐに定員が埋まった。実氏はいつも2番打席で練習していたという。

その父親が4年前、急逝した。「当日の午前中まで仕事をしていて、電話で話もしていたので、本当に驚きました・・・」

と、坂東専務は言葉少なに振り返る。一人娘であり、その日から仕事を引き継いだというが、それ以前は週2回のアルバイトで、フロントの手伝いはしていたものの経営にはノータッチだった。

「父はあと20年ぐらい頑張るだろうと思っていたので、突然のことで、誰も私が継ぐとは思っていなかったですし、母も継ぐことを薦めませんでした。でも、父が苦労してつくった練習場を、自分の代では潰せないと思ったのです」

ただ、事業承継の可能性を見越し、10年前からゴルフ練習場の勉強会に顔を出して業界関係者とのつながりは持っていた。

「父は時々、『ゴルフは3世代で楽しめるスポーツだ』と、ゴルフの素晴らしさを話していたので、継がせたい思いはあったかもしれません。母は経理を担当していたので当社の代表を務めていますが、実質的な経営は私が担っています」

経営を引き継いで最初の3年は、練習場事業の把握に努め、リスク回避のための防球ネット整備などに力を注いできたが、これから自分の色を出したいと意欲を示す。今年は60ヤードのアプローチエリアを整備。

「力の弱い女性やシニアがスコアアップするためには、アプローチが重要なので、その点を改善しました」

同施設の特徴のひとつは、開業時からコースボールを使用していることで、このことがアプローチ練習にもプラスに働いている。インスタグラムにも力を入れており、フォロワー数も3000を超えた。練習場業界の中では多い方で、SNSでの情報発信が若者ゴルファーの来場を促進しているという。

また、スクールも「新富らしさ」を打ち出す構え。スクール用のオリジナルノートや、スイング動画を共有できるソフト等を整備してきた。可視化やプロとのコミュニケーションが重要と考え、「新富ゴルフアカデミー」のカラーを鮮明にしていく。現在、年間10万人以上の来場者があるという。

父・実氏の立てたコンセプトに加え、一人娘の専務の野望は、

「男性ゴルファーが女性を連れてきやすいNO.1のゴルフ練習場を目指します」

と、新たな旗を立てている。女性がゴルフを始めるときには、男性の存在が大事。このあたり、女性経営者ならではの視点と言えるかもしれない。

「女性が入りやすい、快適な練習場をつくりたいですね。それと、女性でも練習場経営を承継できる好例になりたいと思っています」

ジェンダーフリーの時代だが、ゴルフ界はまだまだ女性経営者が少ない。筆者は、新風を吹き込んでほしいと願っている。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「よみうりゴルフガーデン」は、東京都稲城市と神奈川県川崎市にまたがる広大な敷地の遊園地「よみうりランド」内に位置する練習場。今回の取材は車で訪問した。よみうりランドのゲートから中に入った、よみうりランド大駐車場の横に位置している。住所は神奈川県川崎市多摩区である。取材したのは8月で、よみうりランドの駐車場からアクアエリアのプールに向かう家族連れが多くみられた。同練習場の成り立ちやコンセプトについて、株式会社よみうりランド・よみうりゴルフガーデンの山田孝治支配人を取材した。

練習場の事業主体は株式会社よみうりランド。同社は読売新聞グループ本社の基幹7社の一つで、総合レジャー事業、不動産事業、ボールパーク事業、サポートサービス業を担っている。レジャー事業の中には遊園地部門、ゴルフ場経営のゴルフ部門、競馬・オートレース・競輪等施設運営の公営競技部門、ゴルフ練習場・温浴施設・親子向け屋内遊戯施設等を経営する健康関連部門、食堂・売店経営の販売部門と広範だ。

よみうりゴルフガーデン受付

よみうりランドは「大衆へ奉仕する」という創始者・故正力松太郎の言葉から始まっている。会社設立は1949年で公営競技事業に始まる。ゴルフは昭和30年代「一部の上流階級のスポーツでしかなかったゴルフを一般大衆へ開放しよう」という創始者の思いから、1961年(昭和36年)に東京よみうりパブリックコース(現:よみうりゴルフ倶楽部)をオープンしている。

1964年東京よみうりカントリークラブ、1978年千葉よみうり、1985年静岡よみうりをオープン。1993年3月21日に練習場の「よみうりゴルフガーデン」を開業した。今年で開業30年を迎え、ラウンジには30年記念のディスプレーが施されていた。練習場は2階建て1、2階各40打席、計80打席で、距離180ヤードは創業時と同じ。

実は同じ場所で、1974~92年までテニスコート「よみうりテニスガーデン」を経営していたが、市場規模が大きいゴルフ練習場に業態変更。ただし、ゴルフ場に併設される練習場を除けば、練習場単体として経営するのはよみうりゴルフガーデンのみ。山田支配人いわく、

「少子高齢化でゴルフ市場の拡大が望めない中では、練習場事業の拡大も厳しいのではないか」

と、現状を冷静に見る。

フロントの女性は制服を着ていて、雰囲気はゴルフ場の受付けのよう。よみうりランドは東京2場、千葉1場、静岡1場と計4コースを運営しており、その雰囲気が色濃くある。ラウンジから外をみると650㎡の天然芝のパッティング練習場があり、ゴルフ場のような雰囲気を漂わせている。

よみうりゴルフガーデングリーンスピード

「このパッティンググリーンは東京よみうりCC、よみうりGCと同じグリーンキーパーが管理しているので、ゴルフ場と同じクオリティーを保っています」

練習場のパッティンググリーンとしては最高水準と思われ、グリーンスピード、刈り高が表示されていた。その奥には5打席のバンカー練習場があり、専用のターゲットグリーンを併設。コース仕様の質の高い砂を使用して、実践的な練習ができるという。

練習場を複眼的に見る

よみうりゴルフガーデン・バンカー

「ゴルフ場で培ったノウハウを存分に活かした本格的なレベルのパッティンググリーンと、練習用バンカーを備えることが当練習場の特徴のひとつです。また、フレンドリーで親切な接客を通じて、地元のゴルフ愛好者に末永く愛される練習環境の提供を基本としています。スクール運営にもこだわっており、ゴルフを楽しく続けてもらうことを念頭に置き、専属のプロが一人ひとりの技術レベルに合わせて最適なレッスンを心掛け、継続的に練習場に足を向けていただけるようにしています」

練習場の各打席はフルオートティーアップ、冷暖房完備で、この暑い夏でもダクトから冷風が送られ快適に練習できる配慮が行き届いていた。商圏は半径10㎞圏内で、川崎市多摩区、麻生区、稲城市が中心とのことである。来場者の年齢は60~70歳代が中心で、男女比は8:2とのことである。

「来場者の多くが地元地域の居住者で、ゴルフを通じて健康促進と充実した時間を提供しています」

フロントで事前清算してから打席を指定。ボール貸し、打ち放題ともに両立できるシステムだ。

よみうりランドの社員である山田支配人は1997年入社で、同練習場の支配人になって1年半、その前はよみうりランド内にあるフラワーパーク「HANA・BIYORI」の支配人を務めていた。以前はよみうりGCのキャディーマスターも経験しており、

「ゴルフ場を経験してから練習場の支配人になって思うのは、同じゴルフでも双方の雰囲気はぜんぜん違って、練習場では心からフランクになれるんですよ(笑)」

よみうりゴルフガーデン・グリーン

ゴルフ場に比べると、練習場は気楽にゴルフに接することが出来る雰囲気があり、敷居の低さを実感したとのことである。また、現在は練習場の支配人と兼務で、全国に4か所あるフランチャイズの全天候型屋内キッズ施設「KID‒O‒KID(キドキド)」のキッズ施設運営課の支配人も務める。多様な部署を経験した上で練習場の支配人をしている中で、練習場の課題を山田支配人は、

「全体として高齢化が進んでおり、次世代、若年層、女性ゴルファーの掘り起こしが喫緊の課題です」

子供施設の運営に携わり、よみうりランドという、家族連れや子供が多く集まる施設に位置する練習場だけに、練習場事業を複眼的に見られることが同氏の強み。若年層や女性ゴルファーを取り込むための新しいイベントや発想、他の事業との連動性を含め、練習場業界に新風を吹き込むことを期待したい。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア