月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「ナイトゴルフ」記事一覧

平和グループで国内172コースを運営するアコーディア・ゴルフが東千葉CC(千葉)とアクアラインGC(同)で6/13より「ナイトゴルフ」の営業を開始した。

営業前に先駆け、プロトーナメントの舞台として名高い東千葉カントリークラブ(千葉県東金市)にてGEW編集部の取材班がいち早く潜入し、照明下でのプレーという非日常体験をレポートする。

プロ仕様の難関コースがナイト仕様に進化

東千葉CCの東コースといえば、かつて日本オープン、日本プロ選手権など数々のビッグトーナメントが開催された“名門コース”。そんな難関舞台が、夜になると全く異なる顔を見せる。

ティーイングエリア、フェアウェイ、グリーン、そして林に至るまで、コースに設置された約600台のLED照明器に照らされ、光と影が織りなす幻想的な世界が広がる。

特に、クラブハウス前のエントランスから1番ティーグラウンドに向かう瞬間は、まるで映画のワンシーンのようだ。カートに乗り込めば、送風機付きの「クールカート」が乗車を感知して自動で動き出した。

前後座席天井部に4台付いているので、風向きや風量を各自調整できるのもうれしい。カート道も車両前部のLEDライトが夜道を明るく照らしてくれ、視界は良好だ。

“影”との戦い

コース内に照明柱を約120本設置し、1本につき平均5台のLED照明をつけているおかげか樹木やプレーヤーの影ができにくく、ティーショットでの打球の視認性も問題なし。

セカンド地点からバンカーやクリークも確認できたが、暗がりに入った際、ボールのライの状況は顔を近づけないと分かりづらい場所もあった。

グリーン周りはどこにいってもOK

スコアメイクに重要なショートゲームだが、東千葉の高速グリーンは昼夜問わず妥協なしでグリーン周りは十分な光量が確保されていた。芝目や傾斜も問題なく視認でき、グリーン周りでのロストボールすることはなさそうだ。

夏のゴルフシーンが変わるかも

「ナイトゴルフ」の魅力は、プレー体験だけではない。

杉林の隙間から差す光、カップに沈むボールの影、ナビ付きカートの誘導ランプまで、すべてが画になる。

Instagram世代にも訴求力抜群のロケーションだ。

都心から近く、ロッカーやシャワーも利用可能で帰りの渋滞もなし。何より夏の猛暑を回避しながらプレーを楽しめる「ナイトゴルフ」は夏ゴルフの定番になるかもしれない。

【営業概要】

営業開始日:2025年6月13日よりスタート

営業対象コース:

西コース OUT(18ホール・LED照明付き)

東コース IN(18ホール・LED照明付き)

ナイトゴルフ・スタート時間帯

16:30~18:30

プレー料金

平日1ラウンド7990円~、土曜12990円~、日祝10990円~。

ハーフプレーは平日3990円~、土曜7990円~、日祝6990円~。

※8月末までの利用料金

※スタート時間や期間は変更の場合あり。特設サイトで最新確認を推奨。

https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/

パシフィックゴルフマネージメント(PGM)は、今春より武庫ノ台ゴルフコース(兵庫県神戸市)、東広島カントリークラブ(広島県東広島市)、福岡レイクサイドカントリークラブ(福岡県飯塚市)の3コースで「Night Golf(ナイトゴルフ)」の営業を開始した。これにより、12コースでの営業となる。

真夏のプレーを敬遠していたゴルファーにとって日が落ち始めてからのラウンドは、暑さや日焼けを避け熱中症の対策にもなる。さらに仕事帰りにもプレーができるなどのメリットもあり、女性や若年層など幅広いゴルファーが気軽に利用できるところもポイント。ライトアップされた幻想的な雰囲気でのナイトゴルフをぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

■PGMでは呼称を「Night Golf(ナイトゴルフ)」に統一

同社ゴルフ場の夜間利用者は日中の利用者に比べて40歳代以下の年齢層や女性の割合が増加。今以上に若年層や女性に親しみを感じてもらうために、呼称を「Night Golf(ナイトゴルフ)」に統一し、夜が魅せる艶やかな情景とそれを照らす光、随所に宿る煌びやかな緩急と滑らかな曲線でデザインしたロゴで夜の魅力を最大限に表現し、新たなゴルファーの創出に繋げていく。さらにナイトゴルフの魅力を多くのゴルファーに知ってもらうために、スポンサーシップ契約をしている笠りつ子と柏原明日架が出演するCM「Night Golf」篇をホームページにて公開した。

ナイトゴルフの特設サイトまで。

https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/

アコーディア・ゴルフは、6月13日 よりアクアラインゴルフクラブ(千葉県木更津市)と東千葉カントリークラブ(千葉県東金市)において『Night Golf(ナイトゴルフ)』営業をスタートする。

これに先立ち、同社公式予約サイト「アコーディアWeb」で予約を開始と同時に、キャンペーンも開始した。

【ナイトゴルフ営業開始記念キャンペーン 詳細】

新規2ゴルフ場でのナイトゴルフ営業開始を記念して、ナイトゴルフ限定1000円割引デジタルクーポンのプレゼントキャンペーンを実施(既存の3ゴルフ場を含む)。

・クーポン配布期間:5月7日~6月30日

・プレー対象期間:5月7日~8月31日

※アクアラインGC、東千葉CCは6月13日より利用可

・対象者:公式予約サイト「アコーディアWeb」に会員登録されている人で、クーポンを獲得してナイトゴルフの プランを予約・プレーする人

・クーポン配布方法:「アコーディアWeb」上の特設サイトにて掲出するほか、メルマガ/LINE/アプリにて登録会員へ配信

・対象ゴルフ場:アクアラインゴルフクラブ(新規・千葉県木更津市)、東千葉カントリークラブ(新規・千葉県東金市)、大厚木カントリークラブ 桜コース(既存・神奈川厚木市)、堺カントリークラブ(既存・大阪府堺市)、三木セブンハンドレッド倶楽部(既存・兵庫県三木市)

ナイトゴルフ営業のゴルフ場及び記念キャンペーンの詳細は下記特設サイトまで。

https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/

有馬カンツリー倶楽部(兵庫県三田市)には、2017年8月から始めた初心者ゴルフ体験の「ビギナーズ・プラン」がある。

当時は大学生の体育授業にゴルフ場を提供する「Gちゃれ」を始めた頃で、練習場である程度打てるようになってからゴルフ場デビューするのではなく、まずは実際にコースに出て、ゴルフの楽しさを知ってもらうことも大切ではないかとの思いで試験的に始めた。

プラン内容としては、最終スタートを終えた午後2時以降に90分の時間制でコースを利用できるようにした。9ホールのハーフプレーや、時間制でも2時間の設定にすると、プランのターゲットではないアスリートゴルファーが参加するかもしれず、それでは始める意味がないと考えて「90分」とした。

また初心者は、自分自身でゴルフ場予約などするわけがない。既ゴルファーがゴルフを始めたい(始めさせたい)と思っている家族や親族、友人を連れて来ると考えるのが当然だと思い、ゴルフをできる人が予約して初心者を連れてくる、そして責任を持ってゴルフ場の利用方法を教えるという「エチケットリーダー制」を取った。

2017年から始めたこのプラン。当初、当倶楽部会員に大々的に案内し、自社ホームページやSNSでも紹介したが、まったく予約が入らなかった。「後続組を気にすることなく、他のプレーヤーに迷惑をかけることなく、ゆっくりゴルフ場のコース体験を楽しめますよ!」といくら案内しても、まったく反応がなかったのである。

何故なんだろう?と数名の会員に直接聞いてみた。すると、みなさん異口同音に同じ回答だった。

「練習をまともにしたこともない人をゴルフ場に連れて行くこと自体考えられない。連れて行くだけでもゴルフ場に迷惑をかけてしまう」

これが、長年に渡って培われてきた、日本のゴルファーが一般的に等しく持っている考えなのかと思い知らされた。

いつからかはわからないが、とにかくゴルフ練習場で打てるようにならなければ、ゴルフ場に足を踏み入れてはならない。もしも初心者を連れてプレーでもしたら、後続の組から罵声を浴びせかけられたり、ゴルフ場職員から早くプレーしろと怒られたりするかもしれない。そうした想像がすぐに思い浮かばれて「とても初心者を連れて行けない」と思うのではないか。その思いは会員であればなおさら強いのかもしれない。

この深く刻みこまれた考え方を覆すのはとても困難である。しかし、私はこれを変えていきたい。幸いビギナーズ・プランは大したリスクのないプランである。利用者が居ないからといって止めることなく、地道に継続することにした。

ゴルフ場の「空気」を変える

前述した「Gちゃれ」の活動を継続し、翌年の2018年からは「ファースト・ティ」という子ども教室の活動も開始した。これにより、以前は当ゴルフ場では見たことのない子どもや学生などを見かける機会が増え、会員や来場されるゴルファーの意識が少しずつ変化していった。ゴルフ帰りに、練習場で子どもたちに教えているコーチに声をかける会員や、飲み物を学生たちに差し入れてくれる会員もでてきた。

始めてから丸6年。現在、毎月20~30人の初心者がビギナーズ・プランを利用して来場している。近隣のゴルフスクールも積極的に活用してくれている。ビジターからの問い合わせも少しずつ増えている。

2023年に練習場の打席をリニューアルしたり、練習場に専用トイレを設置して、練習環境を整えたことも増加につながっているのかもしれない。「有馬カンツリー倶楽部では、初心者が安心してゴルフの体験や練習をできる」というイメージが付き始めているなら嬉しく思う。

「練習場で打てるようにならないとゴルフ場の敷居は跨げない」という従来の空気が払拭されて、「まずはゴルフ場で楽しいゴルフ体験をしてから始める」という新しい文化を広げることはとても大事。初めてのゴルフ体験が楽しい思い出になれば、18ホールのラウンドプレーを目指して自発的に練習場へ通うはず。そんな習慣が醸成されれば、ゴルフはもっと広がっていくと夢見ている。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

日本のゴルフは「1903年」に始まった

「日本のゴルフ」は1903年、六甲山頂に神戸ゴルフ倶楽部が開かれて誕生した。その8年後に初のパブリックとして雲仙ゴルフ場(長崎県)が開業する。

もう100年以上前の話で、当時は「ゴルフ産業」と呼べるような市場はなく、一部のマニアが楽しむ程度だった。以後、第二次世界大戦で多くのゴルフ場が「芋畑」となったが、終戦後は米・英軍に接収されて、将官専用のゴルフ場として復活した。

都内銀座界隈の焼け残りビルもGHQに接収され、進駐軍相手の商売としていくつかの「ゴルフ屋」が細々と生業を営んでいた。今のゴルフ工房やメーカーの走りである。

この商売は戦前からのマツダゴルフ(1930年創業)が代表格で、これに銀座ゴルフ商会、アリガゴルフの3社が御三家と呼ばれた。本誌78年9月号、近藤経一氏のコラム「炉辺雑話」に往時を振り返ったこんな下りがある。

「私は毎日のように松田君(編注・マツダゴルフ創業者松田久一氏)の店に行った。そして少し大げさに言えば、一週間に一本ずつドライバーを作ってもらったが、もっぱらそれを作ってくれたのが斉藤君(編注・元アリガゴルフ社長斉藤今朝雄氏)であり、二十歳前後の青年であった。

その時分は、安田幸吉君や浅見緑蔵君という松田君の顧問格の大プロ達も来店して、とても楽しい時代であった」

当時のゴルフ屋はメーカーの役割も担っており、顧客とプロと店主が密接な関係を交わす社交場のようであった。その頃の仕事内容について、マツダゴルフの社史「球のゆくへ」に松田綾子会長のこんな一節がある。

「当時、ヘッドの塗り替えは1本1ドルだった。その頃の1ドルは360円の円安時代。日本人にとっては大金なのに、アメリカ人には10円の感覚だったのね。

たった1ドルでこんなにきれいにしてくれて、安い、安いって言ってたもの。おかげでこっちは塗り替え1本やれば何日かは楽に暮らせたのよ」

敗戦の混乱が落ち着くと、ゴルフを再開する日本人が徐々に増えてきた。マツダゴルフは当時、進駐軍の将校から買った中古クラブを修理して、日本人に「10倍の値段で再販」していたという。銀座界隈を中心に、牧歌的に稼げる時代がしばらくあった。

ゴルフクラブを軍用機で

その様子が一変するのは「アメ横時代」の幕開けによる。牧歌的な銀座のゴルフビジネスは終焉を迎え、喧騒に溢れる時代がはじまった。

戦後の闇市として栄えたアメ横(上野・御徒町)には、全国から生活物資が流入し、その後ゴルフ用品も大量に持ち込まれた。米兵やPX(米軍経営のショップ)の出入り商人が、輸入した米国製クラブの横流しをはじめたのだ。

たとえば正規仕入れで3万5000円だった『マグレガー』のクラブセットが、銀座では倍の7万円で売られていたが、アメ横では4万円を切った。出入り商人がPXに発注すると「舶来御三家」(マグレガー、スポルディング、ウイルソン)のクラブが軍用機で大量に運ばれてきたと、往時を知る業界関係者は話している。

その「アメ横」でゴルフ専門店の開祖は1950年創業のシントミゴルフで、終戦5年目のことだった。その後66年のコトブキゴルフ、71年の二木ゴルフとつづく。本誌94年10月号で、コトブキゴルフの木戸豊専務が次のように回顧している。

「シントミの渡邊明さんは銀座や上野で露天商みたいなことをしていてね、そのうち大量のゴルフクラブをリヤカーに乗せて、アメ横の道端で売り出したんだ。それから創業して本店を御徒町に構え、共同輸入組合みたいな組織のボスになったんです。20軒ほどに配給して、配給が受けられないとゴルフの商売はできなかった」

露天商からゴルフ屋のボス……。当時は似たような成功物語が数多あり、腕と度胸のある者がのし上がる時代だった。

売れねえじゃねえかッ!

この地の商売人は向こうっ気が強く、いつまでも人の風下に立っている者ばかりではない。ほどなく自前のルートを開拓する者が現れて、菓子現金問屋を発祥とする二木ゴルフもそのひとつだった。同じ号で二木ゴルフの西脇弘部長は、

「ウチはね、シントミさんが扱わない物を仕入れました。ただ、社長(二木一夫氏)が渡米して集めたのは『ウイルソン』の2番アイアンだけとかね、舶来とは名ばかりの粗雑な物が多かったなぁ。

2番アイアンだけなんて、半分騙されたようなもんですよ(苦笑)。その在庫が大量に溜まって『ちっとも売れねえじゃねえかッ』て社長は怒っていたけどね」

今となれば笑い話だが、当時の焦りは容易に想像できる。

「大袈裟ではなく、倉庫の床が抜けるかと心配しましたよ(笑)。夜もおちおち寝られなかった」(西脇部長)

国内メーカーの台頭は、80年代の初頭を待たねばならない。それ以前は「舶来御三家」が飛ぶように売れるため、激しい争奪戦が展開された。『ウイルソン』の2番アイアンは、そのような熱気の産物だった。(つづく)

上前なんかハネませんよッ

LPGAの組織図を見ると、TPD委員会(トーナメント)とGBD委員会(ゴルフビジネス)、これに広報委員会を加えた三本柱が中心なっています。

「ええ」

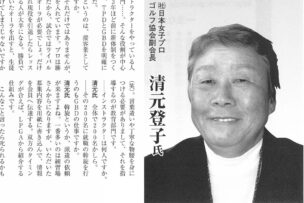

清元さんはGBD担当の副会長ですが、具体的には何をするわけですか。

「GBDはゴルフ・ビジネス・デビジョンの略で、トーナメントに出られなくなったLPGAの会員や、外部でインストラクターをやっている人の教育部門。そんな役割が中心です。

3年ほど前に新体制をつくりましてね、TPDとGBDを明確に分けました」

教育というのは、接客業としての素養ですか。レッスンプロは「先生」とか呼ばれて、頭を下げることに慣れてない……。

「まあ、それだけではありませんけど、そこに力を入れてますよ(苦笑)。プロは勝負の世界ですからね、試合ではライバルを圧するオーラが必要でしょ。だけど、いずれ現役を引退したらレッスンを始める人が大半になる。

勝負で発揮していたオーラを出すと、生徒さんが逃げてしまうじゃないですか(笑)。言葉遣いや丁寧な物腰を身につける必要がありましてね、それを指導するのが教育部門です」

なるほど。インストラクター会員は何人ぐらいですか。

「全体で200名かしらねえ」

その200名に就職の斡旋を行うのもGBDの仕事ですか。

「斡旋というか、インストラクターを派遣してください、って依頼が来るんです。一番多いのは練習場さんからになりますけど、それで頂いた募集内容を用紙に書き込んで、情報を会員に教えてあげる。双方のタイミングが合えばLPGAから紹介するという仕組みです。

こんなこと言ったら叱られるかもしれませんが、やっぱり男子プロよりも女子の方がね、物腰が柔らかいじゃないですか(笑)。 そんなこともありましてね、最近はもう、完全に需要過多なんですよ。

依頼をお断りするケースも多いので、すべての希望に応えるには今の3倍、6 0 0人は必要じゃないかしらねえ……と思っています」

すると、何社ぐらい順番待ちなんですか?

「ありませんねぇ」

ない?

「ありませんねえ。なぜなら派遣はタイミングが大事でしょ。いま欲しいという場合がほとんどなので、お断りしたら『じゃあ、いいです』 と……」

もったいない。

「ほんとにねえ。本当に残念なんですけど、機会を逸するケースが非常に多いんですよ。LPGA のホームページには『求人求職コーナー』もありませんから、改良の余地はまだまだ残されています」

インストラクターを派遣したら、 紹介料というか、LPGAが上前をハネるわけですか?

「ハネませんよッ、失礼な(苦笑)…… 。この事業はLPGA会員の職業機会を生み出すのが目的ですからね、紹介だけにとどめてます。派遣そのものをビジネスにする考えもありません」

指導者には学問も必要です

インストラクターの資格を取るには、どれぐらいかかるんですか?

「Aクラスで6年間」

えっ………、

「以前は13年でした」

そりゃまた、ずいぶん長いですねえ。資格認定制度はティーチングアシスタントを皮切りにC、B、Aの4段階ですが、6年間は長い。

「まあ、Aクラスになるまでには一定期間の経験が必要だし、プロテストを経ていない一般からの受講者はそれなりの技量を満たさなければなりません。トーナメントから来る人は実技を備えていますけど、やはり学問は必要でしょ。

大学の単位みたいなものですよ。Cクラスでも109時間の受講が条件など、 非常に厳しくなっています」

副会長自ら教壇に立つわけですか?

「というか、学問はPGA (日本プロゴルフ協会) の資格認証部でお世話になっているんですよ。ここには優秀な講師がずらりといらっしゃるので、わざわざ女子が自前で備える必要はありません。それだけのお金もないですから(笑)

もちろんPGAとLPGAは連携を密に保ってまして、質の高い授業を維持しています。講師は20人ほど、生徒は120人ぐらいです」

LPGAは法人格の性格上、利益をガンガン追求する組織ではありませんが、それでもゴルフの普及や発展という「公益」を実現するためには一定の資金が必要ですね。

「ええ」

昨今はトーナメントスポンサーも多いでしょうが、全体の資金は、

「そのあたりは樋口会長に聞いてください」

聞きますが、GBDとしてはどうですか。

「来年は黒字になると考えています」

どのように?

「まず、LPGAはスクールを持っているので、これが収益を上げています。次が商品販売で、一番売れたのがメトロノームなんですよ(笑)」

音楽の?

「そう。私が(師弟関係の)不動の指導で使ったもので、スイングリズムをつくるのに最適なんですね。不動が使っていることが話題になって、協会でも販売していますと……。

作ってるのはセイコーさんで、1台1000 円だったかしら。これを定価の2〜3割引きで会員に卸して、そこからスクール生に販売したんです。

二番目に売れたのがスタンスチェックで、 こう、棒みたいなやつですね」

わかります。いくらですか。

「4000〜5000円くらいかしらねえ。そこはあなたの方が詳しいでしょ」

はい、調べておきます。

不動プロが100万円寄付してくれました

そうして集めた資金は一部、「公益」にも振り向けられるわけですね。その際、LPGAや清元さん個人としても、ジュニア育成を重視されています。

「そう。これやらないとゴルフの普及はおぼつきませんから。」

清元さんはJGC (ジュニアゴルファー育成協議会) の役員も務めていますが、ジュニア育成はLPGAが業界で主導的な立場になるわけですか。

「そんなことはありませんよ。 各団体がそれぞれの特徴を活かして、 いろんな活動をなさっていますから」

その「いろんな活動」の基点というか、最大の受け皿がJGCになるわけですか。

「そうです。ですからLPGAはJGCにインストラクターを派遣する。そういったご理解でけっこうです」

共通の目標はありますか。5年以内にジュニアを何百人誕生させよう、とか。

「ありません」

ジュニアのビジネスを産業としてデカくするとか。

「あのね、アナタみたいになんでもお金に結びつける考え方は…困りますよ。そういったビジネスの話ではなくて、もっと大きな視点に立って、ゴルフに触れてもらう機会を増やすことが大事なんです。

もちろん、私自身『結果』の大切さは誰よりも知ってますよ。不動プロを育てなければ、私の話なんか、誰も聞いてくれなかったわけですから(笑)。ラッパだけ吹いて結果が出なければ誰もついて来ませんよね」

なるほど。じゃあ「結果」という意味で、LPGA内部の成果、進捗はどうですか。

「そうねえ……。まず、3年前からジュニアを指導するスペシャリストを養成しています。今はインストラクター200名のうちスペシャリストは13名しかおりませんが、これは児童のことを専門に勉強する必要があるので狭き門です。

スペシャリストは丸一日の講義を年に10 回受けます。資質としては、優しくて、思い遣りにあふれた人間であること、ヒトが好きなことですね。その上で、ジュニアの心や身体を熟知していなければなりません。

これまでのジュニアレッスンは大人の小型版だったでしょ。それではダメで、大人のコピーじゃダメなんですよ。子どもにはそれぞれ個性がありますので、それを我々がしっかり認識しなければね。

そういった専門家を養成するために、それなりの資金を振り向けてます。たとえばスペシャリストを目指す人は講義が無料、交通費のみ自己負担とか……。専門の講師も雇いますが、そのお金はジュニア育成基金から出しています」

それはLPGAの基金ですか。

「そうですね。6年前に不動が賞金女王になったとき、『あなた、100万円寄付しなさい』って、」

むしり取った?

「人聞きがわるいッ。でもまあ、そんな感じかしら(笑)。ほかにも寄付やみんなのアルバイトで貯めたお金を出し合って、今は千数百万円ほどになりました。

なるべく手を付けないようにはしてますが、スペシャリストの育成に惜しむつもりはありません。最初はね、この基金でジュニアトーナメントをやろうとか考えましたが、今はスペシャリストの養成が最優先です。

ここやらないと、子どもたちがゴルフと触れ合う機会をつくれませんから」

まずはスナッグゴルフを一生懸命

清元さんが言う「子供」というのは、JGAがやってるエリートジュニアのことですか。

「違いますよ。ごくふつうの、一般家庭のお子さんです。

そういった子どもたちにゴルフの楽しさを教えるのが私たちの目的で、先ほどの育成基金も理想的には4000万〜5000万円、それだけあればかなりのことができると思います」

法人からの寄付はありますか。

「ないですねえ。以前、LPGAの幹部が個人企業のオーナーを口説かれて寄付をいただきましたけど、基本的には難しいんですよ。そこで私が声を大にして言いたいのは、寄付金に対する課税です。これ、とんでもない話ですよ。

私たちがやっている『スナッグゴルフ』にしましても、ボランティアが支えてる面が強いでしょ。そういった無償の行為に対しては、もっと評価していただきたいですよ」

「スナッグ」というのは、プラスチック製のクラブでテニスボールみたいな球を打つ、的当てゲームですね。アメリカが発祥とか。

「そうです。ゴルフって不愉快なスポーツじゃないですか。当たらないし飛ばないし……。だから最初から子どもに忍耐を強いると、みんな嫌いになってしまうのね。

スナッグみたいに大きなクラブヘッドで簡単なら、誰でも最初から楽しめるでしょ。

そこで5年前、うちの会長に『やりますから!』って宣言したんです(笑)。PGAとも話し合ってJGAにも持ち込みました」

JGCは全国の小学校にスナッグを寄贈して活動を広げてます。

「そう、広げることが大事です。そのためには指導者に子どもの基礎知識を持ってもらうことで、多くのボランティアの協力も必要です。それでボランティアの部分をJGC、その上の指導層をLPGAや他のゴルフ団体といったように、補完作用が整っているわけですよ。

でもこれだけではゴルフへ誘導するのが難しいので、近い将来、スナッグからゴルフへつなげる仕組みも導入します」

人生懸けてやってますよ

11月にアニカ・ソレンスタムが来日した際、契約のキャロウェイが彼女の名前でゴルフクラブ350本をJGCに寄贈した。あれ、清元さんが仕掛けたそうですね。

「違います。あちら(JGC委員)のお骨折りですよ。ただ、日米の女子プロにおいて、社会貢献やボランティアへの意識差は本当に大きいと痛感しています。

それを世界のトッププロのアニカさんがやることで、LPGAの会員に目覚めてもらう意図もあって、自覚を促がす狙いでした。

もっとも、日米には社会通念や教育の違いがありますから、一概に日本の女子プロがダメとは言えない面もありましてね。いずれにしても、意識を向けさせることが大切です」

そもそも根本的な質問ですが、子供にゴルフは良いんですか? スイングは成長期の身体に支障があると言われるけど、

「あのねッ、どんなスポーツもやりすぎは身体にわるいですよ。ゴルフに限った話ではなく、当たり前じゃないですかッ。

だから私たちはジュニアのスペシャリストを養成して、発育と運動の適正を勉強してるんです。それと我々は、子どもにとってゴルフが一番と言い切るつもりもないんです」

一番じゃない?

「そりゃそうですよ。最初に選択肢を与えれば、あとは水泳だろうとサッカーだろうと、自分に合ったスポーツを選べばいいんですよ。

ただ私は、ゴルフで生きてきた人間ということもありますが、人間教育としてのゴルフの素晴らしさを確信しているわけですね。

善悪の判断や根気、集中力を養うには最適だし、審判がいないスポーツでしょ。OB杭にかかってるボールをどうするか、他人が見てないところで何をするか……、いろんな誘惑があるなかで、適切に処置しなければいけません。

これは一日の波、人生の波とまったく同じで、人間教育には絶好の教材なんです」

藍ちゃんという好例もあるし。

「ほんとですねえ。宮里さんの立居振舞は、本当に素晴らしいと思いますよ」

彼女はLPGAの努力の成果ですか。だとすれば、ジュニア育成のシステムによって第二第三の宮里を輩出できるわけですけど。

「違います。彼女の場合はご両親が素晴らしいということもありますが、やはり沖縄のゴルフ環境が一番でしょうね。本人の資質もありますので、我々のプログラムやシステムによって生まれた存在ではないと思います。

それにしても今、私が心配するのは親御さんたちの過剰な反応ですよ。自分の子どもが藍ちゃんになれると思っている。多いでしょ?

借金してエリートジュニアを目指そうと、家庭そのものが崩壊する。そんな『バカ親』が多いんです。『親ばか』じゃなくてバカ親ですよ。

大切なのは、ふつうの子どもとして健全な大人に育てること。その過程でゴルフが少しでもお役に立てるならば、こんなに嬉しいことはないんです。

だいたい我々に未来ありませんから、これからいなくなるだけでしょ(笑)。せめて将来を担う子どもたちに、夢や希望の持てる社会を用意しておきたいじゃないですか。その一心でやってますよ、人生懸けて……」

<hr>

ゴルフ場を満喫した子供たち

月明かりが、ティーイングエリアを煌々と照らしていた。「月って、こんなに明るいんだね」とのつぶやきが聞こえた。

都会育ちの子どもたちには、月の明かりを感じることすら、非日常の体験なのだ。ここは千葉の山の中。クラブハウスを離れてしまえば周囲には照明がない。

しかし各自が装着している小型ヘッドランプが、必要ないほど。皆既月食は1日違いで見られなかったのが残念だったが、丸い月が子どもたちの頭上に上がっていた。

ティーイングエリアにセットされた大型の天体望遠鏡をのぞき込んだ子どもたちから「土星のわっかが見えたよ!」「月のうさぎさん、大きく見えた」と興奮気味の早口な言葉が聞こえてくる。星にはあまり興味を示さない子、ママに会いたくて寂しがる子もいるが、それが子どものあたりまえ。暗い夜を体験し、保護者と離れたお泊りを体験するだけでも大きな意味がある。

天体観測教室の先生を務めてくれたのは、株式会社ミザールテックの伊藤守取締役技術部長。同社は天体望遠鏡や双眼鏡など、光学レンズの製品メーカーで、伊藤氏は星座早見表を造ったお方でもある。

頭上を見上げて北極星からカシオペヤ座や北斗七星の見つけ方まで解説。子どもたちも周囲の大人と一緒に北極星を探した。

到着時にはクラブハウスでカレーライスの夕食を取っており、天体観測のあとは大浴場で入浴後、隣接したホテルに宿泊。翌日はいよいよ、練習専用ホールでのゴルフ体験だ。

子どもたちはゴルフカートに分乗して練習ホールを目指す。すでにこの時点で遊園地のアトラクション感覚となり、子供たちのテンションは上がっていた。

準備体操の後は各自ボールを持って、グリーンを等間隔で囲みアプローチの練習。講師役の松下健氏(マグレガーゴルフジャパン)はグリップやアドレスなど、細かいことをあえて指導しない。子どもたちは自由な発想でクラブを握り、ボールに当てることを試みる。

最初は苦労するが、見様見真似でやっているうち、みるみるうちに上達していく。各自にボールピッカーが渡されると、これだけでまたテンションが上がり、ボール拾いも遊びの一つになっていく。

次は5人ずつのグループに分かれ、順番に打ってカップインを目指すゲームに挑戦。年齢差もあり、ボールに当たらない子や、どこかに行ってしまう子がいても、チームメイトのプレーを辛抱強く待つ姿勢が素晴らしい。

バンカーからカップインを目指すチームも現れる。子どもたちが砂場からのショットをやりたがるのも意外だった。何度か挑戦するうち、脱出に成功し、歓声が上がった。その上達ぶりは目を見張るばかり。見ていた周囲の大人からは「こりゃ、すぐ追い越される」と嘆息が漏れる。

2時間のゴルフが終了しホテルで朝食後、最後は近くの「大多喜県民の森」で木登りなどワイルドに遊んで昼食。濃密なゴルフ場での2日間を満喫して帰路についた。

今回のイベントを企画したのは「放課後スクールMOCOPLA」の プランナーである小澤珠美さん。同社は東京都内で「学習・英語・プログラミング・美術・運動などあらゆる学びがある放課後スクール」を展開。今回はその四谷校に通う15人が参加した。

自由度の高い2ホール

実際、子どもたちの満足度はどうだったのか。「皆さん帰宅して『また行きたい』と、大喜びで報告したそうです」(小澤さん)。今回サポートした関係者も「今度は3泊4日で来たい!」という子どもの声を聞いている。

2日ではとても足りない。もっともっとうまくなりたい。ゴルフの魅力が、今回の体験でしっかり伝わったことは確かなようだ。

今回は子どもたちがゴルフと初めて触れ合うために、最高の環境が用意された。芝の上やバンカーで2時間、他のゴルファーに気を遣うことなく練習できた。こうした環境というのは、なかなかない。

この2ホールはオープン当初からあったものの、約10年前から整備し直して、プロのレッスン会や初心者ゴルフ体験会などに積極活用されるようになったという。

120ヤードの打ち下ろしと250ヤード、打ち上げの2ホール。「行ってこい」のレイアウトだけに、一人で来て2時間、たっぷりと練習するゴルファーもいるという。

面白いのは料金システム。2時間貸し切りで平日は1人4900円で土日祝日は5900円(いずれも税込み)。2人でも3人でも4人でも、10人でも、1人あたりの料金は同じなのだ。

1人で2ホールを2時間独占できるというのもぜいたくな話。一方でプロが引率してスクールの練習会をここで行うケースもあるという。後ろの組から急かされることなく、芝の上から実戦的なレッスンができるという点で、プロからも好評を博している。

さらに同コースではこれにプラスアルファする形で「クロスカントリー、ナイトゴルフ、探鳥会、テント泊バーベキュー」などを実験的に開催してきている。

クロスカントリーは通常のホールの中からいくつかのホールをピックアップしてオリジナルのコースを使ってチャレンジするイベント。これもまた他のコースにはない試みとして好評を博した。

テント泊バーベキューは本コースのティーイングエリアにテントを張り、天体観測などもできるイベント。アウトドアでのBBQとテント泊はコロナ禍においても、感染リスクの最も低いスタイルとして好評だった。自由な発想でゴルフ場のプラスアルファを提案してきたマグレガーカントリークラブ。1月1日からはレストランを廃止して、全組スループレーのゴルフ場へと大きく舵を切ることが決まっている。

今後このコースからどんな新たなイベントが飛び出してくるのか。目が離せない。

■取材後記

本コースのほかに練習用のエキストラホールを持つゴルフ場は、全国にもいくつかある。マグレガーCCからもほど近い場所にある森永高滝CCは9ホール、長野のサニーCCも6ホールがあり、ゴルファーたちから好評を博している▼今回取り上げたマグレガーCCの持ち味は自分から仕掛けていくのではなく、2ホールの練習ホールに魅力を感じたゴルファーの要求に、柔軟に答えていることだ。今回の星空観測&ゴルフ体験のプランも、小澤さんが共通の知人を通じて松下氏に相談したところ「では、ウチでやりましょう」となったという▼少子高齢化が進んでいる。2025年には団塊の世代が75歳に達する。後期高齢者となるこの年齢以降、老化による体力の低下、ゴルフ仲間の離脱、経済的な問題からゴルファーたちのプレー頻度は下がっていく。減少傾向にあるゴルフ人口が、この2025年問題により、さらにガクンと減ると指摘する声は多い▼この傾向に歯止めをかけるためには、少ない若年層にゴルフへの参入を促す活動をしていくことが重要。今回のような企画が全国各地で実現すれば、ゴルフ業界の未来にも明るい光が差し込んでくる。小澤さんの「ゴルフ人口、増やしましょう!」という言葉が、胸に響いた。

■DATABOX

マグレガーカントリークラブ

▼住所&TEL&FAX

〒298-0205 千葉県夷隅郡大多喜町沢山2-1 TEL 0470-82-3221 FAX 0470-82-3225

▼アクセス(自動車の場合)

・東京湾アクアライン・圏央道「市原鶴舞IC」ルート:市原鶴舞ICより13km・約18分

・館山自動車道-市原ICルート:市原ICより32km・約45分

※カーナビをセットする場合は、電話番号 0470-82-3221 で設定

▼施設案内

18ホール・パー72(ベント2グリーン・ニューベント6527ヤード、オールドベント6406ヤード)

練習専用ホール(120ヤードパー3・250ヤードパー4・パター専用グリーン・バンカー)

アプローチ練習場

パッティング グリーン

ドライビングレンジ(9打席)100ヤード

▼業態

2022年1月1日よりレストラン廃止。スループレー専用コースに変更

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

2021年10月9日、GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス(神奈川県、茅ヶ崎GL)は、参加費無料で、地域住民向けに「ナイトピクニック」を開催した。広域避難場所であることを踏まえ、「地域に開かれたゴルフコース」を目指し、今年7月には茅ヶ崎市と「シティプロモーションに関する連携協定」を締結。

8月の「夏休み自由研究」「SUP&親子ゴルフ体験」「茅ヶ崎暮らしセミナー」に続き「ナイトピクニック」を開催した。昨年に続き、2回目となった今年は「サステナブル」をテーマに、家族や友人と楽しめる様々な企画を用意した。

『手軽にフットゴルフ体験』

「湘南ベルマーレ」の協力で、誰でも楽しめる新しいスポーツとして注目されている「フットゴルフ」を実施。先着50名の枠はあっと言う間に満員となり、サッカーボールを蹴りながらフェアウェイを走り回る親子の微笑ましい光景が印象的だった。

『血管年齢測定&甘酒スムージー』

心身状態への気付きをうながし、飲む点滴と言われる甘酒を使ったヘルシースムージーのテイスティングを行なった。

『ボタニカルサウナ』

天然薬草を使ったスチームサウナに入ることで、睡眠の質を高め、ストレスが溜まった心身をリラックスさせてくれる体験。

『星空YOGA』

9番ホールのフェアウェイにヨガマットを敷き詰め、ライトアップされた幻想的な雰囲気の中、秋の夜空と澄んだ空気を感じるナイトヨガ。

『SDGsミニビーチコーミング』

湘南地域の持続可能なまちづくりをめざし、海の環境活動を行う市民団体「NPO法人湘南ビジョン研究所」の協力で実施。

『Night Golf』

暗闇で光るボールを飛ばしてゲーム感覚でターゲットを狙う人気のアトラクション。参加者にはAdmiral Golf「スタンプ」をプレゼント。

『星空観賞』

普段は入ることのできない夜のゴルフ場。広大な芝生に寝転び月や星を見上げる贅沢な時間。

『TREX OCEAN CAFÉ』

遊び疲れたら、クラブハウス2階のカフェで一休み。キッズコーナーを完備し、店内の一部エリアでは、わんちゃんも一緒に食事を楽しむことができる。イベント当日は特別に1階でテイクアウト用ホットドッグやスペアリブなどの軽食を販売。

GDO BASE CHIGASAKIの伊藤修武ゼネラルマネジャーが振り返る。

「昨年は約120名の参加で、今年は300名くらいかと予想していましたが、多くの方々にお越しいただき、やむを得ず入場制限をかけることに。最終的には約600名の参加で大盛況となりました。

茅ヶ崎はイベント好きの人が多く、『浜降祭』などの4大祭りやサザンビーチの花火大会などが例年開催されますが、今年もコロナで全て中止。

そんな中、宣言明け直後で、しかも屋外、ということで、想像以上にみなさん期待してくれていた模様。茅ヶ崎市との『シティプロモーション協定』に基づき、市内の広報掲示板にポスターを貼ってもらったりした効果もあったかと思います」――。

ナイトピクニックの参加者に夜のゴルフ場の楽しみ方を聞いた。

古屋さん(母子2名で参加)

2Fのカフェに来たときにナイトピクニックのチラシが置いてあり、興味があって5歳の娘を連れて参加しました。予定していたイベントが緊急事態宣言でほとんど無くなってしまったので、今日はとても楽しみにして来ました。

茅ヶ崎には15年くらい住んでいますが、ゴルフ場の中に入ったのは初めて。芝生の上で座っているだけでも気持ちよくて、ゴルフをやってみたいなぁと思いました。

宮本さん(家族4人で参加)

ヨガの先生のインスタグラムでナイトヨガを告知していたので来てみました。地域情報誌の「タウンニュース」でそのほかにも色々なイベントがあると知って楽しみでした。

生まれも育ちも茅ヶ崎で、ゴルフ場には歩いて10分もかからない場所に住んでいますが、ゴルフをしない人は入ってはいけない場所だと思っていたので、今日は嬉しいです。

5歳の子供とナイトゴルフでデビューしましたが、楽しさのあまり息子が興奮していましたね。またここに戻ってきて、一緒にゴルフができればと思いました。2Fのカフェにも今度来てみようと思います。

Mayu & Edo Thompsonさん(夫婦で参加)

オーストラリア人の夫と二人で参加しました。ライトアップされた夜のゴルフ場はとても綺麗で、日本とは思えない素敵な空間でした。ナイトヨガを体験しましたが、森林浴のような体験で、とっても癒されました。

短い時間で、リモートワークでストレスのたまった体がリフレッシュしました。スタッフの皆さんもとても気さくで、居心地がよかったです。これからも、ゴルフをする人はもちろん、しない人のためにも色々なイベントを期待して、楽しみにしています!

市川さん(家族5人で参加)

自分はゴルフをするので、ゴルフをしない人がゴルフ場にたくさんいる光景がすごいと思いました。誰でもコースに入っていいとはいえ、ゴルファーじゃない人がどれくらい来るのか疑問に思っていましたが、実際に来てみると、半分以上が普段はゴルフをしない人。

子供も多くて、フェアウェイの端から端まで走り回っているのを見て、受け入れられているのを感じました。長男がサッカーもゴルフもやっているのでフットゴルフを一緒に楽しみました。SDGsを気軽に体験できるイベントもよかったですね。

年を追うごとに参加者が増えそうですし、来年もまた来たいと思います。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2021年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

GDOは7月26日、神奈川県茅ヶ崎市が取り組むシティプロモーションに関して連携協定を締結した。GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス(神奈川県、茅ヶ崎GL)では、ゴルフのカジュアル化に向けてドレスコードフリーをはじめ、ドッグランやヨガなどのアクティビティの提供、近隣小学校向けのイベント開催など、地域に貢献する取り組みを行っている。

この協定では、双方の資源を活かした活動を展開し、茅ヶ崎市の魅力の向上を図るとともに、市外からの来訪者や転入者の誘致を推進していくことが発表された。

シティプロモーションのキーワードは「chigasaki design」。アミューズメント施設や温泉といったお決まりの名所ではなく、自然や歴史に育まれた独特の風土と、そこに暮らす人びとが作り出す空気のきめ細やかさがまちの魅力。

記者発表で茅ヶ崎市の佐藤光市長は、

「歴史的に、商業施設というより別荘地や住宅地として発展をしてきたこともあり、普段はゆったり、のんびりとした空気感が特徴。一方、浜降祭や湘南祭などのイベントでは多くの人々が集まって大いに盛り上がる気質があります。GDOの強みであるインターネットによる発信力で、まちの魅力を広く発信したい」

と期待を膨らませた。

茅ヶ崎市とGDOの連携により、ゴルフ場特有の閉鎖感を取り払い、地域に開かれたゴルフコースを目指していく

夏休みには、茅ヶ崎GLを核として日常をリアルに体験することで、茅ヶ崎市民は地元により愛着を、市外の人々は住みたい、暮らしたい都市としての魅力を認識してもらう取り組みを数多く実施する。

8月4日には、近隣小学校3~4年生を対象に、ゴルフ場内で水ロケットの制作と生物観察イベントを開催。

募集開始とともに、親子30組60名の定員に達し満員御礼。8月15日には、海沿いの立地を生かした「SUP&ゴルフ体験/サステナブルヘルス&ライフ」を開催。午前中は海でSUP(スタンドアップ・パドルボード)を体験し、7月にクラブハウス2Fにオープンしたばかりの「TREX OCEAN CAFÉ」でのランチをはさみ、午後はゴルフまたはヨガを楽しむ盛りだくさんの内容だ。

8月29日にはオンライン形式による「茅ヶ崎暮らしセミナー」で、茅ヶ崎市に移住したGDO社員によるトークセッションを実施。

9月11日には昨年開催し、好評だったナイトピクニックを開催。フットゴルフや、夜空に向かって光るボールを打つナイトゴルフ体験などを楽しんでもらい、ゴルフ場を地域のお祭りの場として活用してもらう予定だ。

(実際は10月9日に開催。当日の模様は後日アップ予定)

さらに近日開始の「茅ヶ崎市トライアル・ステイ プロモーション」では市内の「8HOTEL CHIGASAKI」に宿泊し、仕事前後の9ホールプレーや、クラブハウス2Fカフェでコースを眺めながらのリモートワークで、茅ヶ崎での日常をリアルに体験することができる。

GDO BASE CHIGASAKIの伊藤修武ゼネラルマネジャーは、

「当コースは神奈川県による茅ヶ崎GLの運営事業者公募、昨年の暫定運営を経て、今年2月に5年間の本契約が成立しました。地域社会に開かれた多様性のあるゴルフコースとして、自治体や市民にとって何が必要かを考えたときに、ひとつの証としてシティプロモーション協定の締結が実現したことは感無量です」

と喜びを口にした。

昨年も大好評だった「ナイトピクニック」を開催予定。夏休みの締めくくりにぴったりのイベント

人口減少に直面する多くの自治体が本腰を入れてシティプロモーションに取り組み始めている。官民連携による協定で、ゴルフ場は地域の新しい魅力を発信する場所になり得るのか。「閉鎖的」「敷居が高い」などのイメージを払拭すべく、「日本一カジュアルでフレキシブルなコース」を目指す茅ヶ崎GLと茅ケ崎市の取り組みに注目してほしい。

シティプロモーション協定の締結に寄せる期待のコメント

佐藤光氏(茅ヶ崎市長)

「茅ヶ崎市は人口減少に向かうと予想されていたが、コロナ禍の影響で通勤の必要がないことから移住がすすみ、30~40代の生産年齢人口が増加している。

リモートワークをしながら、ゴルフやサーフィンを楽しむ、新しい生活様式の日常化に期待している。そのような若い世代はネット社会が中心。GDOとの取り組みによりオンラインの力を借りて、急務である定住人口の増加に向けた取り組みを加速させて、移住者を増やしたい。茅ヶ崎市民は、コロナ禍で活動が制限される中でも、工夫をしながら人生を楽しんでいるように思える。

『茅ヶ崎=あそびのある人生』と言ってもいい。楽しく遊びたいなら、ぜひ茅ヶ崎に来て欲しい」

山口行介氏(茅ヶ崎市企画部 秘書広報課シティプロモーション担当課長補佐)

「皆様のご協力により、万事滞りなく連携協定が締結できて、まずはほっとしている。とは言いつつも、これがスタートであり、今後は協定の実の部分を育て上げていくことが必要。

今年の3月末に、シティプロモーション担当として様々な課題を抱えていたところに、茅ヶ崎GLから提案があり、とてもありがたかった。まわりからは、『茅ヶ崎には遊びがうまい人が多い』との声もあるくらい。

ゴルフのカジュアル化を推進する茅ヶ崎GLの運営コンセプトは、日常生活の中にワーケーションの要素が組み込まれているこのまちのライフスタイルと親和性が高いと思っており、今後様々な形での連携の芽が出てきそうで楽しみ」

石坂信也氏(GDO社長)

「21年間のゴルフ事業運営を通じて、ゴルフが日本の社会や経済にどのように貢献できるのかを常に模索してきた。

茅ヶ崎市との具体的な取り組みを通じて『地方創生』を実現していきたい。茅ヶ崎GLは9ホールで、普通のコースと比べると半分だが、2倍の発信力を持っていると自負している。

近隣に多くの住民が密接しており、恵まれた環境を大きなチャンスととらえて、全国に向けて様々な事例を発信し続けていきたい。コロナ禍をきっかけとしたライフスタイルの変化にともない、茅ヶ崎市へ移住を決めた知人がまわりに増えている。

『都会のオアシス』の役割も踏まえて、ゴルフ場の資産を生かして、ゴルフをしない地元住民でも家族で楽しんでもらえるような、開かれたゴルフコースを目指したい」

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフエコノミックワールド(GEW)2021年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフエコノミックワールドについてはこちら

アクシネットジャパンインクは2月21日、3代目となるフットジョイ『プロ/SL』を発売した。 同モデルは2016年秋に初代が発売されて以降、 USPGAのツアー選手がこぞって着用したこともあり日本でも一気に人気を博したもの。

従来市場になかった「プロ仕様の本格派スパイクレスシューズ」という新たな市場を作った功績を評価する声も多い。その人気モデルの3代目ということで発売前から大きな注目を浴びているが、話題となりそうなのが「3ウィズフィッティング」の導入だ。昨年『ドライジョイズプロ』に導入して大成功を収めたフィッティングシステムを『プロ/SL』にも採用することを決定した。

その結果、『プロ/SL』は原則顧客への対面販売になるため、そこが強みのゴルフショップにとっては『ドライジョイズプロ』同様、大きなビジネスチャンスになるのではないか。そこで今回、3代目『プロ/SL』を本誌「ゴルフシューズ フィッティング考現学」の筆者でシューフィッターの神谷幸宏プロに徹底的に分析してもらった。特に、最先端の計測器を使用して行ったスパイクシューズとの比較テストは、必見だ。

価格破壊に一石を投じた「3ウィズフィッティング」の成功

ここ数年、ゴルフシューズの販売価格が下落している。価格偏重のネット販売の台頭やクローズアウト品の横行などがその要因だろう。低価格品が中心の市場になれば、当然メーカーとショップのビジネスは厳しくなる。市場も先細りする一方だ。

そういった中、より付加価値のある「性能を発揮できる足にあったシューズ」を顧客に提案するため、昨年小売側とフットジョイが共に注力して取り組んだものが『ドライジョイズプロ』の「3ウィズフィッティング」だ。

これは足長だけではなく、ウィズ(足幅)にもサイズを設けることで最適なシューズをゴルファーに提供するというもの。フットジョイは以前から「3ウィズ」の展開はしているが、昨年は「3ウィズフィッティング」を小売店からの協力を得ながら全面的に取り組んだ試みだった。このフィッティング販売は原則、顧客への対面販売となるため、路面店にとってはネットとの競合が避けられる、自店スタッフの販売スキルが活かせるといったビジネスメリットがあった。

その結果、「『ドライジョイズプロ』の前進でヒットモデルだった『D.N.A.』と比肩するような価値を各ショップから発信していただきました」(フットジョイ事業部)と大きな成果に手ごたえを感じたという。

正しく、製販が一体となって生み出したビジネスモデルといえる一方、『ドライジョイズプロ』の販売価格(オープンプライス)は2万円超ということを考えれば、低価格化が顕著なシューズ市場に一石を投じたともいえるだろう。

『プロ/SL』にも「3ウィズ フィッティング」を導入

そして、フットジョイは、付加価値のあるフィッティング販売の気運をさらに高めるため、2月から発売した3代目『プロ/SL』にも「3ウィズフィッティング」の導入を決定した。『プロ/SL』の初代が発売されたのは2016年10月。当時はすでにスパイクレスはあったものの、プロが好んで着用するスパイクレスというカテゴリーは存在していなかった。その市場を作ったのが『プロ/SL』だ。

フットジョイによれば、「『プロ/SL』は同ブランドのモデルの中で最もUSPGAツアーでの使用率が高いものという。プロがこぞって履く理由とは何なのか。「『プロ/SL』は、アウトソールに大きな特徴を持っています。スパイクレスというと皆さん不安に思うのがグリップ力だと思います。

特にゴルファーからの質問として多いのが、『スパイクと比べてどうなのかと?』。スパイクの場合、スパイクが芝を噛むので従来のスパイクレスと比べたらグリップ力は高いといえたでしょう。しかし『プロ/SL』はスタッド(硬めで細かいスパイク)がアウトソールについていて、これが芝と芝の間をグリップするわけです。

そうすると、従来のスパイクよりも地面に対するコンタクトのポイント数が遥かに多くなります。だからスパイクと引けを取らないグリップ力があるわけです。これに加えて、今回の『プロ/SL』は「インフィニティソール」と呼ばれる形状を採用しました。これはソールの形状が〝無限 = インフィニティー〟を表すように八の字になっていることで、前作よりもさらにアウトソールの接地面積、特に踵部分の接地面積を広げています。この安定感の良さがプロから評価されて、高い使用率につながっています」(フットジョイ事業部)

グリップ力の進化による安定感の向上もあり、『プロ/SL』を着用するプロは増加の一途。昨年の全米オープン、全米プロでフットジョイ着用プロのうち25~30%ほどが『プロ/SL』を着用、同社製シューズ使用率ではトップを誇るという。その進化版といえるのが3代目の『プロ/SL』で、すでに多くのプロがスイッチを果たしているという。商品力と合わせてプロの露出も多いモデルが「3ウィズフィッティング」を導入する。ショップが魅力的な商材と捉えることは間違いないだろう。

「サイズが合わないとせっかくのテクノロジーが活きてこない」

そこで3代目『プロ/SL』の実力、そしてこのモデルが「3ウィズフィッティング」される価値について、本誌「ゴルフシューズフィッティング考現学」の執筆者でシューフィッターの神谷幸宏プロに語ってもらった。

「まず、『プロ/SL』を履いて感じるのはその軽さ、足が凄く上がります。あと、踵とシューズの接地面が大きいのでしっかりと踵をホールドしてくれる。とても履き心地の良さを感じます。

『プロ/SL』は幅の狭い順に M・W・XWと3種類のウィズ展開ですが、自分は普段 25・5㎝のWを着用しています。今回、WとXWを履き比べてみましたが、XWはかなりゆったりしますね。

同じ足長でもウィズが違うと履き心地がこんなにも変わってしまう。やはり、しっかりと自分に合ったウィズを選ぶことはとても重要だと改めて感じました。市場には様々な特徴のゴルフシューズがあり、それぞれに色んなテクノロジーが入っています。

ただ、テクノロジーが入っていてもそもそもサイズが合っていなければ、テクノロジーは活かしきれない。よって、まず自分のサイズに合ったシューズを探すことがとても大切になってきます。

具体的には、サイズが大き過ぎた場合だと靴の中で足が動いてしまうので、スイングの安定感がなくなってしまいます。あと、ケガもしやすい。大きければ靴の中で足が前に出てきてしまったりするので指や爪が変形してしまう原因にもなります。よって、タテのサイズも非常に大事ですし、幅(ウィズ)もあまりにもきついと小指や親指の付け根が痛くなったりします。だから縦と幅をしっかりと合わせることがとても大事です。

今回、昨年の『ドライジョイズプロ』に引き続き、『プロ/SL』の3ウィズ展開が始まりますが、スパイクレスでは初めてということです。特に『プロ/SL』は人気スパイクレスで履きたい人も多かった。

でも、サイズが合わなくて履けなかった人もいました。今回3ウィズ展開でほぼ全ての人が『プロ/SL』を履けるようになる。すごく期待する人は多いんじゃないかと感じています」

サイズが合わないとゴルフのパフォーマンスが落ちるだけではなく、足のケガにもつながる。自分の足に合うサイズを選ぶことがシューズフィッティングの決め手と神谷氏は力説する。グリップ力ではなくグリップの仕方の違い今回の『プロ/SL』は、新たなアウトソールのデザインを取り入れた結果、グリップ力が進化しているという。

ただ、ゴルファーが気になるのはスパイクシューズと比べてどうなのかという点だ。そこで神谷プロに最新計測器「スイングカタリスト」を使って、スパイク型の『ドライジョイズプロ』と『プロ/SL』のグリップ力の比較テストを行ってもらった。とても興味深いデータが出たので、以下、神谷氏のコメントを紹介してみよう。

それぞれの推奨者は?

そこで実際に双方を履いてみて、それぞれがどんなタイプのゴルファーにマッチするのか考えてみました。『プロ/SL』は『ドライジョ イズプロ』よりもバックスイングで体重が右に乗りやすいという特徴があります。よって、より右足に体重を乗せてスイングしたい人には『プロ/SL』がオススメです。

一方、あまり左右の体重移動を使わず、その場の回転でスイングしたい人には『ドライジョイズプロ』が向いているでしょう。具体的に横方向(左右)の力の掛かり方の数値(ニュートン)を見ても、『プロ/SL』の171という数値に対して、『ドライジョイズプロ』は163と力の掛かり方が少なめです。

『プロ/SL』の方が横方向へ力をかけやすいのは数値にも表れています。次に縦方向(垂直)のデータですが、『プロ/SL』が1079、『ドライジョイズプロ』が1129と『ドライジョイズプロ』の方が縦方向の力を使いやすいという結果が出ました。

このことから『ドライジョイズプロ』の方が地面を蹴りやすいとはいえると思います。

どんなコースに合っているのか

左:プロ/SL、右:ドライジョイズプロ

以上、それぞれのモデルをスイングタイプ別に棲み分けましたが、コースの特徴で双方選ぶというのもいいでしょう。

例えば、フラットなコースなら地面全体をグリップしやすい『プロ/SL』が合うでしょうし、傾斜が強い山岳コースなら点でしっかりと地面をつかむ『ドライジョイズプロ』の方がいいでしょう。

ウィズが合わないとスイングも安定しない

そして、最後に『プロ/SL』で自分に最適なウィズであるWとやや大きめのXWの比較テストも行ってみた。

数値を見ると、大きめのXWだとトップの位置で右足に体重が掛かる割合が71%、最適なWだと81%になりました。やはり自分に合っているウィズだと右足にしっかりと体重を乗せやすいという結果が出ました。

あとは、ウィズが大きいと微妙に右足に体重が乗るタイミングもズレやすい。自分に合わないウィズだとスイングが不安定になりやすいことも分かりました。

以上、神谷氏によるスパイクとスパイクレスのグリップ力の比較テスト、そしてウィズの比較も実施した。

データが示した通り、スパイクとスパイクレスは、グリップ力の違いではなく、スパイクは点、スパイクレスは面でグリップするということが違いになる。よって、どちらのグリップ方法を選ぶか、個々のゴルファーの好みで選ぶべきである。

また、ウィズの比較テストでも明らかになったように、やはり自分の足に最適なサイズのシューズを履くことはすごく大事。3ウィズフィッティングをしっかり受けることがケガを防止するだけではなく、スイングにもいい影響が出ることが今回のテストで分かった。是非、販売最前線でも参考にしてほしいデータだ。

<!--

トップポジション

続いて、トップポジションですが、ここでも 『ドライジョイズプロ』は右足つま先の外 側のところが赤く反応していてスパイクのポイントがある点でしっかりとグリップして いることが分かります。 一方、『プロ/SL』は外側の面全体でグリップしていることが見て取れます。 ここで特徴的なのが、右足に体重が乗っている数値の違いです。『ドライジョイズ プロ』は体重の66%が右足に乗っていま すが、『プロ/SL』は74%と右足への体 重の乗り方が大きい。地面を面でグリッ プする分、『プロ/SL』の方が右足に体重 が乗りやすいという特徴が出ています。

アドレス

まずはアドレスの状態ですが、『ドライジョイズプ ロ』は画面を見ても分かる通り、スパイクの点の 部分で地面をグリップしているのが分かります。 一方、『プロ/SL』は面でグリップしているのがデ ータを見てもしっかりと伝わってきます。

インパクト

最後にインパクトの比較です。これもアド レス、トップ同様、『ドライジョイズプロ』は 点でしっかりと地面をグリップしています が、『プロ/SL』は面で地面をグリップし ていることが分かります。

ウィズの違い

上が『プロ/SL』のXWウィズ、下がWウィズ。最適なWウィ ズの方がしっかりと右に体重移動がしやすいことがわかる

-->

スパイクレスはグリップ力でスパイクに劣らない

今までスパイクレスはスパイクよりもグリップ力が弱いと思われていましたが、上記3ポイントにおけるグリップ力を比べると決してそんなことはありません。データでも解説した通り、スパイクは点で、スパイクレスは面でグリップするという違いがあるだけなのです。

東京オリンピックの開催が、いよいよ来年に迫る。観戦チケットの当落が世情を賑わしたが、周りに聞くと、様々な競技を申し込み、当選したらその日は会社を休むという方や、すべて当選することはないから…と200万円近い抽選予約をした方もいた。

我が家も家族それぞれIDを取得し、抽選予約を行ってみた。この競技はどんな競技?できれば暑いから屋内がいいなぁ…などと家族で好き勝手言いながらも、せっかくの機会だからと普段慣れ親しんでいない競技にも申し込む。もし当選したら初めての競技を、競技場で観戦することになるが、それはそれで興味の幅が広がりいいのではないだろうか。

ゴルフ場は広いから当選確率が高いのではないかと話すと、オリンピック時に70歳を迎える母も当選したら行くわ!と息巻いていた。40代までゴルフをしていた母だが、長らくゴルフから遠のいている。ゴルフの観戦経験はなく、当選したら初観戦。そんな母から寄せられた観戦についての素朴な疑問4つを紹介したい。

①【服装】観戦の時の服装にルールはあるの?ホームページにあるゲストの服装を見ればいいのかしら?スニーカーで来てはならないとあるけど…。

②【暑さ対策】暑くて途中で疲れた場合、どこかで休めるところはあるのかしら。

③【お手洗】ゴルフ場ってコースに出たら、あまりお手洗いがないイメージなのよ。

④【観戦時の行動】どこに居たらいいの?選手について回るのかしら。

これら4つの疑問は真剣に来訪を検討しているゴルフ観戦初心者なら、至極当然の疑問といえよう。

ゴルフ場のホームページを確かめたところ、①【服装】はプレーヤーであるゲストの服装についてのみ書かれている。

「ゲスト」や「ビジター」の表現は一般的には来訪者の意味なので、観戦初心者にとっては分かりにくい。直接問い合わせてみると「観戦者はどのような格好でも構いませんが、芝を守るため、ヒールの靴は避けてください。スニーカーで構いません。あと虫除けと暑さ(日焼け)対策はされた方がいいと思います」と丁寧に教えていただいた。

さらに、②【暑さ対策】についても伺うと「まだ会場レイアウトは決まっていませんが、休憩用のテントはございます。ただ、コースは直射日光が当たるので帽子や水分補給をお忘れなく」。また、③【お手洗】は「仮設トイレを設置予定です」とのこと。

たとえ観戦初心者でも、ゴルフ中継をみたことがある方はある程度観戦のイメージがつくが、そうでないとゴルフは他のスポーツ観戦よりも、④【観戦時の行動】が分かりにくい。

サッカー、野球のように椅子が指定されておらず、マラソンのように沿道(コース外)にはいるが、賑やかな声援には制限がある。スポーツニュースでの切り取られた映像にギャラリーが映ることはあまりなく、ゴルファーではない観戦初心者には情報が少ないのだ。

あと1年、されど1年。オリンピックをゴルファー増のきっかけにするため選手への期待も高まるが、期待をするばかりでなく、観戦者増のために努力できることがもっとあるはずだ。スポーツは「する」ばかりではなく「みる」「支える」といろんな形があるのだから。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

なんにせよ、固定観念を変えるのは難しい。特にゴルフの場合は様々な固定観念、換言すれば「レッテル」を貼られ敬遠されてきたフシもある。

ゴルフは「高い」「ダサい」「おやじのスポーツ」といったところか。「ダサい・おやじ」はタイガー・ウッズや石川遼の登場で払拭された印象もあるのだが。

もうひとつ、「ゴルフ=クルマ」という思い込みもある。特に若者世代でクルマ離れが加速する中、「クルマがないとゴルフへ行けない」は、参入障壁のひとつといえるだろう。

「これを払拭したいと考えました。ゴルフには必ずしもクルマが必要ではありません。電車で行けることを訴求して、市場の活性化を図ります」

そう話すのは楽天ゴルフ事業部の米本靖氏。同社は楽天GORAでコースのネット予約を展開中だが、収益源は1回数百円の手数料。そのため予約数を増やすことがビジネスのカギで、様々な企画を考えている。今回の「電車でゴルフ」もそのひとつだ。

米本氏によれば、企画会議はこんな具合なのだという。

「企画は四半期ごとにアイデアを出して、まずはエリアでの可能性を探ります。各地区の営業担当から情報を集め、地域性に合った需要を掘り起こす作業ですね。で、その地域で企画が成功したら、今度は全国展開できるかを検討する。今回の『電車でゴルフ』もそのような手順を踏んでいます」

過去の成功企画は3つだという。ゴルフ熱が高い層に向けた「1人予約」は、ゴルフ仲間を集める手間が面倒なことから、1人でも気軽に予約できることを狙ったもの。

これとは別に楽天限定のサービスが受けられる「イチオシ」や、初心者同伴でプレーすると特典が得られる「楽ゴルプラン」もあり、いずれも立ち上げから利用者を伸ばしているのだとか。

「その際、後ろ盾になるのが楽天の総合力です。当社は『楽天経済圏』の拡張を目指していて、楽天カードやポイントシステム、他のサービスとの連動でグループ内の交流を深め、消費者の囲い込みを図っているのです。むろん、ゴルフ事業の展開もこれと無縁ではありません」

そのような流れで本腰を入れるのが「電車でゴルフ」。交通渋滞による余計なストレスも解消できると強調する。

最初は栃木県の活性化策

この企画はどのような経緯で立ち上がったのか。米本氏の説明を聞いてみよう。

「そもそもこの企画は、栃木県の活性化策を論じる過程で生まれました。栃木は全国で一番倶楽部バスの運行が多いのですが、地元メンバーの利用が大半だった。それではもったいないですし、電車を使って東京から送客すれば需要はあると考えたのです」

東京駅から宇都宮駅まで新幹線で1時間弱。浅草からは東武線も運行している。そのあたりが栃木県に注目した理由だが、視野を関東全域に向けてみると電車網が広がっている。

そこで各エリアの担当者が1都7県(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、山梨、静岡県)の状況を調べ、「電車でゴルフ」に最適な約200コースを選定した。

「若者のクルマ離れや、そもそも自動車は渋滞に巻き込まれるなど、ゴルフ場はアクセス面の問題を抱えています。

『電車でゴルフ』の利便性を感じてもらえれば需要が期待でき、『プレー後のビール』も楽しめる。ゴルフ場にとってレストラン収益は大事ですが、これに寄与できる点もアピールして賛同コースを増やしたい」

「電車でゴルフ」は、他の企画との相性もよさそうだ。往復の車両を借り切った「ゴルコン電車」や、宅配業者と提携した送料の割引。初心者に優しいクラブセットをゴルフ場へ直送するなど、ゴルフへの敷居を下げられる。

初心者用の推奨クラブを直送

岡山県のゴルフ専門店、プロツアースポーツが「電車でゴルフ」に興味を示す。同社は試打クラブのレンタル事業「クラブステーション」を運営しており、最新モデルを借りられる。ドライバー3本を3泊4日、送料込みで4000円などが人気だという。

「実は数年前、別件で楽天に営業したことがありますが、取引には至りませんでした」

と前置きして、草野行浩社長がこう続ける。

「『電車でゴルフ』は面白そうな企画ですね。初心者に最適なクラブをこちらで用意して貸し出すなど、提携の余地はあると思います。活性化に一役買えるかもしれません」

運行時間が世界一正確な日本の電車。ネットの路線情報で最短アクセスがわかるなど「電車でゴルフ」の下地は整っている。これに他社との提携が加われば、様々な企画を立てられそう。

ただ、前出の米本氏によれば、

「実は専任の担当者は1名で、現状は環境の整備に注力している段階です。派生するサービスは今後の検討課題ですが、ニーズがあればレンタル会社等との連携も模索したいですね」

まずは「ゴルフ=クルマ」の固定観念を払拭して、利用者を増やすことが先決とか。

これとは別に、首都圏に20店舗を運営する有賀園ゴルフは今夏、レンタカー事業に参入する。ゴルフショップの駐車場は空きスペースが多く、これを有効利用すると同時に、試打クラブを提供するなど「手ぶらでゴルフ」も提案する。

ゴルフには多くのハードルがあるが、最たるものが「足の問題」。有賀園と楽天は異なる手法でこれを解決しようと考えた。成功すれば他社の追随もありそうで、そのような連鎖がゴルフの敷居を下げていく。

楽天GORA 「そうだ、電車でゴルフに行こう!」

「あの記事を読んだとき、コレ、面白いなと思ったんです」

日本ゴルフツアー機構(JGTO)の副会長に就任した石川遼は、そう話した。「あの記事」というのは、本誌が2月10日に配信した男子下部ツアー(AbemaTVツアー)のプレースタイルに関わる記事。「ノーキャディの『担ぎ』でやってほしい」という主旨で、キャディバッグを自分で担ぎながらのプレーは、視聴者にゴルフの過酷さを伝えられる。AbemaTVが今季から下部ツアーを放映することを受け、従来にない「見せ方」を提案したもの。

「新しい見せ方、伝え方については話し合う必要があると思います」

と、石川副会長は前向きな姿勢をみせた。

JGTOは3月19日、第6回定時社員総会を開き、役員の改選を行った。青木功会長が再選で2期目の舵取りを担うほか、副会長には選手会の石川会長と日本ゴルフトーナメント振興協会の蛇草真人専務理事が選ばれた。このほか、常務理事を含む理事16名が今後2年間の運営を行う。

この日、都内のホテルで開かれた記者会見で、青木会長は次のように抱負を語った。

「過去2年間会長をやってきて、色々と勉強しました。先ほど石川君と1時間話して、わたしの構想と一致することが多かった。2期目のほうが前に進める感触があり、賑やかなゴルフ界にしていきたい。スローガンは『発展に努める』というもので、見に来てよかったと思える選手を作ること、そしてスポンサーの評価が高まる施策を1、2年のうちに作りたい」

これを受けた石川副会長は、

「ゴルフ界、ファンやスポンサー、次世代の選手が盛り上がる施策を考えていきます。男子ツアーは女子に比べて試合数が少ないし、先が見えない部分もありますが、改善点はあると思います。ファンやメディアへの対応については、定期的に講習会を開いたり、スペシャリストに相談することも必要でしょう。

スポンサーへの営業も大事ですが、それよりもまず、なぜ試合数が減ったのかを知ることが先決。公の声と選手の声を聞けば答えは見つかると思いますし、ぼく自身も興味があります」

改革を進める上での石川の強みは、他のプロゴルファーにはない圧倒的な知名度と米ツアーでの経験、そして十代から鍛えられたメディア対応の秀逸さだ。たぐい稀な「コメント力」について、父親の勝美氏は以前、本誌の取材にこう答えている。

「わたしが銀行で法人営業をしていたとき、融資を断るには先方にきちんと説明しなければならなかった。説明することの重要性を部下に伝える必要もあった。遼に対しても、そのように教育してきました」

諸事、ロジカルに物事を考える石川の思考法は、「男子ツアー低迷」というぼんやりしたイメージから問題点を洗い出し、きちんと言語化。課題と解決策を明示するのに役立つはず。

組合と経営の両輪を担う

JGTOはある種、ユニークな組織といえるかもしれない。運営原資は会員の年会費(1万円)と選手が得た賞金の3%(昨年実績)をトップオフとして充てるなど、「選手の稼ぎ」に支えられる部分が大きい。その選手をとりまとめるのが「選手会」で、構成メンバーはファイナルQTの予選通過者以上の約200名。投票で選手会の理事(17名)を選出し、理事の互選で役員が決まる。その長が石川選手会長というわけだ。

重要な施策は「選手会理事会」(年5回予定)で話し合われ、その内容がJGTOの理事会に上程されて、これにスポンサーの意向等を擦り合わせながら決議される。つまり、選手会の同意を得なければ物事が進みにくい体質で、ボトムアップ型といえるだろう。双方の風通しをよくするため、現在は調整型の組織作りを目指しているが、前副会長の大西久光理事は以前、JGTO改革の難所を次のように話している。

「選手会の意見は、発言力が強い選手の声に引っ張られます。発言力が強い選手は必然的に賞金ランク上位者となるため、彼らは試合が減っても高額賞金が得られる現状について改革の意識が働きにくい。ですから、このあたりの意識改革をどうするかが重要なのです」

換言すれば、大局観といえるだろう。少ない試合で多額の賞金を稼げれば「労働効率」はよくなるが、それに甘んじることなく、5年後、10年後のゴルフ界についてどのような理想像を描けるのか。その青写真を示して賛同を得るのが選手会長の役割であり、同時にJGTOの副会長として具体的な事業に落とし込む。

労働組合と経営者の役割をまとめて担うようなもので、26歳の双肩は大きな重責を負うことになる。

土曜プロアマの実現

現段階で、どのような構想を持っているのだろうか。

「これから選手会の理事会に諮るので、具体的な話はできませんが」

と前置きして、石川副会長は一案を話す。

「ファンやスポンサーに感謝の気持ちを伝える方法は沢山あると思うんです。たとえば、プロアマを土曜日に開催する意向もあって、海外の試合では増えているんですね。27ホールのコースで大会を行った場合、使わない9ホールに予選落ちしたプロや参加できる女子プロを呼んで、より多くの方にプロアマを楽しんでもらうとか。このあたりを提案したい」

「プロアマ」は、大会前日にスポンサー企業の関係者を招き、参加プロと一緒にプレーを楽しむイベントで、主催企業がトーナメントを開くメリットのひとつ。いわば接待目的で、女子ツアーはプロアマ需要で試合数を増やした実績がある。企業にしてみれば、自社の宣伝と接待を同時に行えることが魅力。

その「接待」では、ぶっきらぼうな男子プロより可愛い女子プロに人気が集まるのは当然で、日本女子プロゴルフ協会はスポンサーの評価を高めるために接遇マナーやメイクアップ教室、「前夜祭でのビールの注ぎ方」まで教え込む。男女試合数の逆転は、このあたりにも起因するはずだ。石川副会長は、

「我々の職場を誰が支えてくれているのか。そのことを考えれば感謝の気持ちは大事だし、LPGAを参考にする面もあります」

と、プロアマ改革を当面の課題にする構え。

チャレンジで担ぎは面白い

同時に見せ方や伝え方にも工夫を凝らす考えで、それが冒頭の台詞、AbemaTVツアーを「担ぎでやるのも面白い」という発言につながる。JGTOは若手の選手育成を重要課題に掲げており、「試合経験」を積むためには下部ツアーの試合数増が不可欠。これを実現するには注目度を高めることだが、その一策として本誌は「担ぎ」の採用を提案している。

下部ツアーのAbemaTVは新しい中継方法を模索中だが、ゴルフの厳しさを伝えるには、ノーキャディの担ぎでやるのも一案ではないか。本誌はそう提案しています。

「あの記事を読んだとき、コレ、面白いなと思ったんです。本来、担ぎでやったほうがスポーツとして面白いし、ゴルフの厳しさが伝わると思うんです。実際、ぼくの友達が中国のツアーに参戦していて、ノーキャディの試合があるんですね。年をとった選手にはきついかもしれませんが、すべての試合ということではなく、一部であればいいと思います」

フラットなコースに限定して?

「逆に、アップダウンがきついところとか、過酷なほうが見応えあるし(笑)」

担ぎの大会はキャディバッグの露出が高まるため、これを1社独占で提供すればメーカーにもメリットがある。ナイキ、アディダス、スリクソンなど、協賛企業が現れるかもしれない。

「そうそう、ありですよね。新しい見せ方、伝え方があれば話し合う必要があると思いますし、是非、考えさせて頂きます」

AbemaTVツアーは今季12試合を予定しているが、第10戦に「石川遼エブリワン プロジェクト チャレンジ」(10月4~6日、栃木県、ロイヤルメドウGC)が組み込まれている。ここで「担ぎ」が実現すれば、ゴルフの新たな魅力を訴求できるかもしれない。

無料のインターネットテレビを運営するAbemaTVは、全組のスタートからホールアウトまで「完全生放送」するなど、ゴルフ中継に新たな試みを導入し、コンテンツの価値を高める方針。下部ツアーはレギュラーツアーとは異なり制約が少なく、その分、様々なアイデアを盛り込みやすい。ここで「担ぎ」が注目され、視聴率が高まれば若手プロの価値も上がる。

ゴルフ場運営大手、PGМの田中耕太郎社長が話す。

「当社は若手プロの支援に積極的で、その一環としてチャレンジを年2試合行っています。ギャラリーもおらず殺風景ですが、下部ツアーがしっかりしないとゴルフ界は盛り上がらない。彼らの露出が高まれば、契約を考えるかもしれません」

同社は男女の若手プロ40~50名にゴルフ施設の無料利用などで支援中だが、レギュラーツアーへ昇格するとPR契約(企業ロゴ等)を交わすこともある。これが下部ツアー段階で交わせるとなれば、若い選手の励みになり、JGTOの命題である「選手育成」につながるはず。

いずれにせよ、改革は机上論ではなく、実証実験が不可欠だ。新しい試みにはトライ&エラーがつきものだが、持ち前の「説得力」で選手会の同意を得られるか。新副会長の雄弁に期待したい。

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア