月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「健康とゴルフ」記事一覧

「メディカルフィットネス」という言葉をご存じでしょうか。「メディカル(医療)」と「フィットネス(運動)」を併せた言葉で、1985年頃、ある医療機器メーカーが造語したそうです。現在このメディカルフィットネスは、「医療機関が運営するフィットネス施設」と「医療的要素を取り入れたフィットネス施設」の2つに大別されます。

前者は医療法第42条で定められた疾病予防運動施設(注1)で、医療法人が運営の母体となっている施設。後者は一般のフィットネスクラブやスポーツジム等に加え、整骨院や鍼灸院などの治療院、公共の運動施設などが医療機関と提携する等で医療的サービスを提供する施設です。

今回は「ゴルフ×医療連携」を考えるシリーズの第4弾。医療×運動を融合させたメディカルフィットネスを学んでみたいと思います。

メディカルフィットネスの研究や啓発活動を行う「日本メディカルフィットネス研究会」(以下、JMFS)という組織があります。公益財団法人日本健康スポーツ連盟(以下、健スポ)が運営しており、猫山宮尾病院併設のメディカルフィットネスCUORE(新潟県新潟市)のセンター長で医師の太田玉紀先生が会長を務め、13名の委員を中心に普及・啓発のためのフォーラムやセミナーを開催しています。(図1)

(図1)公益財団法人日本健康スポーツ連盟主催で開催された「メディカルフィットネス・フォーム2025」

2024年5月号の「インサイドストーリー」で、健康増進施設として国のお墨付きが貰える「健康増進施設認定制度」を紹介しました。健康増進施設は『健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設』と定義され、条件をクリアすれば厚生労働大臣に認定されます。健スポは、この「健康増進施設認定制度」の調査機関で、申請施設が条件を満たしているかを調査。認定された施設の中から、更に一定の条件を満たせば「指定運動療法施設」として認定され、医師の処方により同施設を利用して行った運動療法の費用は医療費控除対象となります。

今回お伝えするメディカルフィットネス施設は、この健康増進施設および指定運動療法施設の予備軍です。健スポは、厚生労働省が掲げる、国民の健康寿命延伸のための健康政策「健康日本21」に基づき、国民の健康推進や体力づくり、QOL向上に寄与する活動の一環として、メディカルフィットネス施設の普及に努めているというわけです。

その施設数は分かりませんが、健康増進施設は全国で373施設、うち指定運動療法施設は272施設(2025年8月12日現在)あるため、それ以上の数だと思われます。

ゴルフも学ぶべき協働診察

メディカルフィットネス施設運営の課題は、医師や看護師といった医療部門スタッフと、理学療法士や運動指導者などフィットネス部門との連携をスムーズに行うこと。この点について、外来心臓リハビリを専門とする「八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック」(東京都八王子市)の院長、二階堂暁先生にお話を伺いました。二階堂先生は、JMFSの委員の一人で健スポにも関わり、医療とフィットネスをつなぐ活動に取り組まれています。

「多くの医療現場では、医師と患者が一対一で診療を行います。でも当院では、患者さん一人に対して複数の職種が同じ場に立ち会い、包括的に関わる『協働診察』を実践しています。協同ではなく協働、つまり協力し合って働くという意味です。医師や看護師は医学的知識やメディカル対応に強く、理学療法士や健康運動指導士は動作分析や運動プログラムの作成に長けています。

ただ、患者さんへの生活指導は運動や食事、日常生活上の工夫など領域が重なり合う部分が多い。よって『ここは自分の領域』『そこはあなたの領域』と線を引くのではなく、互いに専門分野・得意分野で患者をサポートしつつ、オーバーラップしながら関わっていきます。お互いが何をどう伝えているかを把握し、理解し、尊重し合い、齟齬がないようにしておくことが大切です」

そこで重要視するのがコミュニケーションだと、二階堂先生は語ります。筆者が診察を見学した際、その雰囲気は診察室というより座談会。患者が体組成計に乗り、体重や体脂肪率、筋肉量を測定。そのデータをもとに、前回からの生活習慣をスタッフと一緒に振り返り、改善策を患者本人と共に考えるスタイルです。

「このスタイルの最大の利点は、患者さんに必要な情報を、必要な時に適切な職種からタイムリーに伝えられるので、納得度も高く、行動変容が自然に生まれる。分業型だと『それは先生に』『理学療法士に』と縦割り行政的な流れになり、せっかくの好機を逃しかねない。それはとても勿体ないと思います」(図2)

(図2)協働診察で医療情報を共有した理学療法士の指導の下で楽しく汗を流す(撮影場所:八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック)

患者さんにはメリットの多い協働診察。一見すると時間も人手もかかり、効率が悪いように見えますが、二階堂先生は逆だと指摘します。

「分業して情報を集め、あとで申し送りやカンファレンスをする方が、かえって時間も労力もかかり、情報の鮮度も薄れます。協働診察の方がむしろタイパが良いんです。さらに診察室そのものが学びの場になるので、わざわざ勉強会を開かなくても自ずと知識が共有され、スタッフ教育にも効率的な方法です」

最後に先生はこうまとめました。

「協働診察の本質は、病気だけを診るのでも、運動だけを診るのでもありません。その人の生活全般、そして人生に寄り添う姿勢を体現するスタイルなのです」

このスタイルは、練習場のゴルフスクールも参考にすべきです。練習場にはインストラクター以外にフロント、打席スタッフがおり、クラブ工房や飲食店を併設する施設もあります。各部門のスタッフが自分の持ち場だけではなく、連携し合い、包括的にサポートするのです。ゴルフスクールの役割は、ゴルフの上達だけではなく、お客様個々に寄り添い〝なりたい自分・ありたい自分〟に導き、健康で豊かな人生のお手伝いをすることなのですから。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

「いててて~」コースでラウンド中に足がつってしまい、痛い思いをした人はいませんか?

こんな時、足のつりに効くと言われる漢方薬、芍薬甘草湯がコースで買えたらと思う人は少なくないはず。日本の法律では、漢方薬の一部を含めた一般用医薬品(注1)、いわゆる「市販薬」を薬剤師等が常駐していない店舗で販売することは出来ませんでした。しかし今年5月、薬の取り扱いなどを定めた改正医薬品医療機器等法(通称、薬機法)(注2)が成立し、薬剤師等が常駐していない店舗でも、オンラインで薬剤師等の指導を受ければ、市販薬が買えるようになりました。つまり環境を整え、諸条件をクリアすれば、ゴルフ場や練習場でも市販薬をその場で買えるようになるわけです。今回は、この薬機法の改正について考えてみたいと思います。

ゴルフ施設で薬が買える

薬機法の改正について、神奈川の県西地域で薬局を4店舗運営している株式会社なかいまち薬局の代表取締役社長で薬剤師の漆畑俊哉先生にお話を伺いました。

「今回の薬機法の改正により、薬剤師等が常駐していない場所、例えばゴルフ場やコンビニ、駅や観光地などの施設でも、一定の案件を満たせば一般用医薬品の受渡しが可能となる、いわゆる『登録受渡店舗』に係る制度が整えられました。これによりゴルフ場や練習場などのゴルフ関連施設でも、この制度等を利用し、諸条件をクリアすれば市販薬を来場客にお渡しできます。キャディなど従業員の急な体調不良やケガにも即応できるので、メリットは大きいと思います」(漆畑先生)

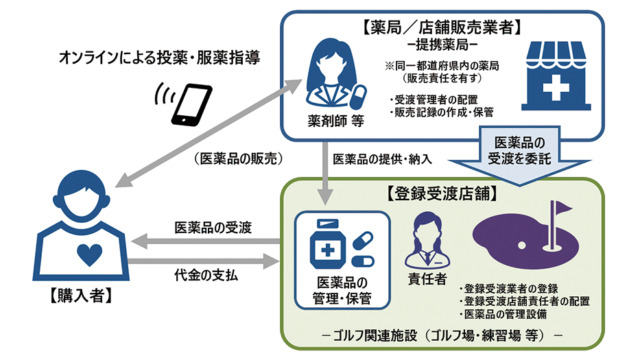

具体的なイメージはこうです。ゴルフ場はあらかじめ同一都道府県内の薬局と提携し、その提携薬局が施設での市販薬の販売者となります。ゴルフ場内の売店やフロントなどの一角に、提携薬局から提供され、法令で取り扱いが認められた種類の市販薬を安全に保管。来場者が希望すれば、提携薬局の薬剤師等とオンラインで通話・相談しながら投薬(服薬)指導を受け、施設スタッフの仲介で市販薬を受け取ります。販売に関わる管理は全て提携する薬局側で行い、ゴルフ場は市販薬と代金の授受のみを行います。(図1)

(図1)「登録受渡店舗制度」による、ゴルフ関連施設での医薬品取り扱いイメージ<br />(資料協力:一般社団法人日本心不全薬学共創機構)

また、患者があらかじめ自宅などでオンラインによる薬剤師の投薬指導を受け、それを示す確認証(QRコード等)をメールで受け取り、それを提示して薬を受け取れる可能性もでてくるとのこと。(注3)

この制度によるメリットは計り知れません。来場者や従業員の体調不良に即応できるだけでなく、「ゴルフ関連施設が健康・医療サービスを提供する場」になれるからです。

ゴルフ施設でニーズのある薬

薬局は全国でコンビニよりも多い6万2千店舗以上ありますが、それでも近くに薬局がなく、すぐに薬を買いに行けない「薬難民」も多いと聞きます。ところが地方や山間地ほどゴルフ場は多くあるため、薬難民救済の一助になり得ます。

ゴルフ練習場も同じです。むしろ住宅圏に近い練習場は、練習のついでに薬が買えたり、多忙で投薬(服薬)や健康指導を受けられない人にとって利便性が高いでしょう。

漆畑先生いわく、ゴルフ施設でニーズがありそうな薬は湿布や塗り薬などの外用鎮痛薬、足のつりや筋肉のけいれんを緩和する漢方薬である芍薬甘草湯。その他に胃腸薬、外傷用消毒薬、目薬などがスポーツ施設で需要が高いとか。

とはいえ、市販薬を扱うためにはいくつかのハードルがあります。

「薬機法で認められたとはいえ、都道府県への届出が必要で、施設側で陳列基準や温度管理などの保管基準などを満たす必要があります。また盗難防止や過剰摂取(オーバードーズ)、乱用対策など、薬機法で定められた厳格な管理体制を整備しなければなりません。何より同一都道府県内で管理店舗となる提携薬局と交渉・調整する必要があり、容易に出来るわけではないのです。薬による副作用や健康被害が生じた時に対応できる体制や、スタッフ教育なども求められるでしょう」(漆畑先生)(図2)

(図2)一般用医薬品の登録受渡店舗に係る制度の概要

ゴルフ関連施設も蛻変を

先日、家電量販店を訪ねました。店名は「○○○電機」ですが、販売しているのは電化製品だけでなく、家具やインテリア、軽自動車まで。時代のニーズに合わせて進化してきた結果です。コンビニも同様。宅配便や公共料金の収納代行、銀行ATMの設置など、今や生活に欠かせないインフラに成長しました。

時代のニーズに合わせて、企業がサービス内容や業種、業態を変化させていくことを、私は「蛻変」と呼んでいます。蛻変とは、昆虫が卵から幼虫、蛹、そして成虫へと成長するにつれて姿かたちを変えていく様です。企業の成長も同じ。ゴルフ場も練習場も、ゴルフスクールも蛻変が必要です。その意味で薬機法の改正は、ゴルフ関連施設が「健康・医療サービスを提供できる場」に蛻変できる大きなチャンスです。

漆畑先生も期待を寄せています。

「法改正を機に、高齢化が進むゴルフ人口への安全配慮や利便性向上に寄与する新たなサービスモデルが創出されるのではと感じています。医薬品の提供・入手場所の拡大と遠隔管理による安全性の確保を両立させれば、スポーツ&レジャー産業とヘルスケア産業との多職種連携の広がりや、来場者の安心に大きく寄与するものと期待しています」

ゴルフは、参加人口の7割超が50歳以上のシニアスポーツ。そして今年、当連載で何度も触れた「2025年問題」が到来。怪我や疾患のリスクが高く、ケアが必要な年代層が多く利用するゴルフ関連施設で、タイムリーに薬が買える環境の整備は大きな安心につながります。薬機法の改正を機に、ゴルフ施設も「蛻変」することが求められます。

(注1) 一般用医薬品:薬局やドラッグストアなどで、医師の処方箋なしに購入できる医薬品のこと。カウンター越しに購入できることから「OTC(Over The Counter)医薬品」とも

(注2) 医薬品医療機器等法(通称:薬機法)の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

(注3) 改正薬機法に係る施行や要件等の詳細については今後変更になる可能性があります。具体的な事案は弁護士等の専門家に相談してください。

本記事に掲載したゴルフ関連施設での例などは、執筆時点での筆者の想定や見解を含みます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフの弾道測定器やコースの距離計測器など、ゴルフ支援デバイスで知られるガーミン社が、心電図が計れるウェアラブルウォッチ(以下、Wウォッチ)を発表しました。そこで「ゴルフ×医療連携」の可能性を探るべく、ガーミンジャパン株式会社の横浜みなとみらいオフィスを取材。今回は、ゴルフ×医療連携の未来像を探っていきます。

心電図を計測・記録する機能は、対応する機種に心電図アプリを設定することで可能になります。その仕組みは、ウォッチの裏側にある光学心拍計が、心臓の鼓動を制御する電気信号を記録。この記録を同社が20年間構築した膨大な生体データを基に分析し、心房細動と呼ばれる不規則な心拍の兆候を検出します。

使い方はシンプル。ウォッチを手首に装着した状態で、表面のベゼルと呼ばれるリング状の縁の部分を親指と人差し指で軽く触れ、30秒静止するだけ。計測完了後、心臓が正常に鼓動していれば「洞調律」、心拍パターンが不規則で正常に鼓動していなければ「心房細動」が表示されます。また心拍数が毎分120拍以上の場合「高すぎる」、50拍未満だと「低すぎる」と表示。心房細動や高すぎ低すぎが頻繁に出る場合は医師に相談して欲しいそう。計測結果はPDFで出力でき、医師に相談するときに活用できます。(図1)

(図1)心電図が図れるウェアラブルウォッチ(写真提供:ガーミンジャパン株式会社)

この心電図機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うもので医師の診断に替わるものではなく、家庭用医療機器に該当。健康維持のための〝気づきツール〟として使って欲しいとか。因みに現在は、ゴルフに特化したデバイスにこの心電図機能はありませんが、コースの距離計測やスコア管理機能が備わっているモデルには設定できるそうです。

心電図以外にも健康維持のための機能が搭載されています。心拍数や睡眠の質やストレス状態をモニタリング、ボディバッテリー(疲労度)や血中酸素トラッキング、カロリー消費量、水分補給量などが表示されます。夏は熱中症対策が不可欠ですが、心拍数や水分補給量から熱中症リスクを知ることもできます。(注)

PHRの現状と問題点

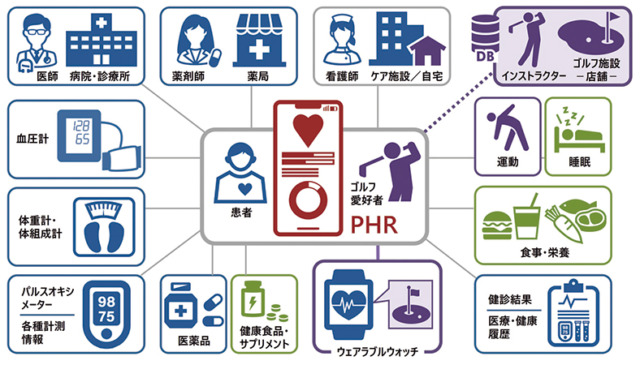

このようなWウォッチは、先月お伝えしたPHRと相性の良いデバイスです。PHRとはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康状態や医療、生活等に関する情報をデジタルで一元管理し、健康増進や診療に役立たせるツールです。このPHRをゴルフレッスンに活用すれば、もっと質の高いレッスンが可能になるはず。その話の前に、PHRの現状と問題点を簡単に整理します。

PHRの利用率は、NTTデータ研究所によると僅か17%(2023年3月現在)。利用率が伸びない原因は、EHR(医療機関で使用される電子カルテや検査等の情報)と連動していない、PHRごとにサービス内容や仕様が異なる等が指摘されますが、最大の原因は入力作業が面倒だから。多くのPHRはスマホにアプリをインストールして利用しますが、血圧や体重計の測定値などを利用者自身で入力するため、その作業が面倒で続かないというのです。「健康オタク」だけが利用して、肝心の健康無関心層やデジタルに弱いシニア層など、健康弱者へのアプローチが不十分ということです。

国内でコンビニよりも多い6万2千店舗以上ある薬局を軸に健康長寿社会の実現を目指す、(一社)日本心不全薬学共創機構の事務局長、宮本理事は「現状の薬局・薬剤師の問題点は、医師の処方に基づき調剤し、治療薬の正しい利用法を指導するという基本的な業務に注力するあまり、患者個々の生活スタイルや背景への慮りが希薄ではないか」と話します。「医薬品による治療は、あくまで健康の回復へ向けた手段の一部。薬局として提供出来る様々なサービスで患者をサポートし、健康弱者である患者が願う〝なりたい自分・ありたい自分〟にもっと目を向け寄り添うべき」と。そのためには患者をもっと知ることが必要で、その有効なツールがPHRなのです。

ゴルフレッスンと医療連携

これら薬局・薬剤師の問題点はゴルフ指導の現状に似ています。多くのインストラクターは、お客様にゴルフスイングを形態模写させるだけで、個々に目を向けていません。

本来は、自然な身体運動をベースに、お客様個々に適した方法(スイング)を引き出し、〝なりたい自分・ありたい自分〟に導くことが大事で、それにはお客様を「深く知る」ことが不可欠です。個々に異なる身体能力や身体特性、性格や感じ方、そしてゴルフに関する履歴情報はもちろん、将来はPHRによるバイタル(生命活動)データや医療、健康、生活情報が加わればより深くお客様を知ることが出来、質の高いレッスンが可能になると考えます。

例えば、既往歴のある人が医師から適度な運動を薦められても、ゴルフインストラクターは〝適度感〟が分かりません。退院直後や通院中で医師から止められていたり、強い痛みや炎症があれば運動を控えるべきですが、症状が安定した回復期や慢性期では、再発防止や機能回復のために適切に運動した方が良いケースもあります。医師や薬剤師とインストラクターがPHRで情報共有・連携すれば、お客様(患者)にとってベターな対応ができるはず。

また、前述した入力作業の面倒さもゴルフで解決できそうです。ゴルフ支援デバイスやWウォッチで得られたゴルフのあらゆる情報とPHRとを連携させ、お客様の情報を一元管理するのです。(図2)

(図2)PHRを核とする医療・健康・生活情報とゴルフとの連携イメージ(資料提供:一般社団法人日本心不全薬学共創機構)

スコアや全ショットの位置・飛距離、使用クラブの記録、練習場の利用状況やスイングの改善点、更に使用クラブやボールなどの情報は、ゴルフ好きなら好んで入力するでしょう。同時にWウォッチ等で計測されたバイタルデータがPHRに自動入力できれば利用率も上がり、シニアゴルファーの安心安全なプレーに貢献できると考えます。心電図が計れる画期的なWウォッチとPHRとを有機的に連携させ、「ゴルフ×ヘルスケア×医療」の多職種連携で、健康長寿社会を実現させましょう。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

去る5月10日、神奈川県小田原市にて、昨年12月に発足した医療・薬学関係の新法人、(一社)日本心不全薬学共創機構(以下、JPCHF)の発足式が行われ、筆者も出席しました。(図1)超高齢社会に突入している日本にとって、ゴルフをはじめとするスポーツと医療との連携は不可欠です。そこで今回は、JPCHFの取り組みを紹介すると共に、これから目指すべき「ゴルフ×医療のあるべき姿」について考えてみたいと思います。

(図1)一般社団法人日本心不全薬学共創機構の発足式にて

薬局を医療の駆け込み寺に

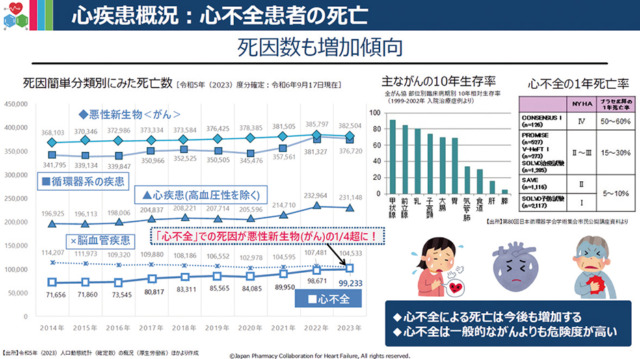

高齢化に伴い心不全患者が増えています。日本心臓財団のHPによると、心不全患者数は全国で120万人。2030年には130万人に達するであろうと推計しています。また心不全による死亡数も増えていて、JPCHFの資料では、死亡数は約10万人、脳血管疾患による死亡数に匹敵するとか。(図2・3)

(図2)人口推移と心不全罹患者数の推移

心不全は、症状が悪くなる増悪と、一時的に症状が軽くなる緩解(かんかい)を繰り返しながら徐々に悪化する傾向にあるそうです。症状が軽くなると多くの患者は、治療薬の服用を怠ったり、暴飲暴食で塩分・水分摂取の制限が不徹底になったりで再入院するケースが多く、社会保障負担が増大する一因になっているとのこと。つまり、一度上達しても練習を怠るとすぐに調子が悪くなるゴルフと同じです。

ゴルフでは、調子が悪くなっても信頼のおけるインストラクターのレッスンを受ければ回復が期待でき、心疾患も医薬連携によるフォローアップで症状の悪化や再入院を抑止できるとのこと。つまり、病院で医師が処方した治療薬を薬局でもらってからのフォローが大切ですが、多くの薬局は処方された通りの薬を患者に渡す(売る)のみであり、

「それが問題なのです」

(図3)心疾患概況:心不全患者の死亡

と、JPCHFの漆畑俊哉代表理事は語ります。続けて、

「薬剤師を軸に薬局が中枢となって心不全を予防し、かつ増悪と再入院を抑止する社会を実現させるべく、当機構を発足させました」

漆畑代表理事はその具体的イメージを次のように説明しています。

「具合いが悪くなったら病院に行くのが一般的ですが、当機構は症状の兆しがある段階で薬局に相談できる社会を目指しています。その実現には、PHRによる日常的な健康データの活用と、薬剤師が症状変化に気づいて医師に繋ぐ【最初のハブ】になることが重要なのです」

PHRはパーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Record)の略で、個人の健康や医療に関する情報をデジタルで一元管理・活用し、健康管理や医療サービスの提供に役立たせるツールです。余談ですが、最近の距離測定器には、歩数計などで運動履歴を記録したり、心拍数や血中酸素レベルを測ったりと、日々のバイタル(生命活動)データを記録・管理するウェアラブル・デバイスとしての機能を兼ね備えるものもありますが、これもPHRの一種です。

ゴルフをはじめる時、最初に訪れる場所は練習場やゴルフスクールで、いきなりコースを訪れることはありません。しかし医療においては多くの場合まず病院です。症状によって何科に行ってよいか分からず、病院をたらい回しにされたり、どの病院に行っても悪い所が見つからず、見つかった時には手遅れという悲劇を筆者の身内でも経験しました。

しかし全国で6万2千店舗以上ある薬局は、病院よりも地域住民にとって身近な存在です。そんな薬局が単に薬を売るだけの場所ではなく、調子が悪くなった時に気軽に相談できる「医療の駆け込み寺」になれば健康長寿社会の実現に貢献できるはず。そのような社会の実現がJPCHFのビジョンです。因みに全国のコンビニは約5万7千店舗。如何に薬局が多いか分かります。

ゴルフ×医療連携の未来像

JPCHFのミッションのひとつに「多職種・多領域連携」があります。心不全患者を減らし、健康長寿社会を実現するには、医師や薬剤師、看護師など複数の医療職種が協力・連携し、患者を治療・ケアする「医療多職種連携」が必要です。

しかし人手不足や社会保障費のひっ迫、医療資源の地域格差などで医療多職種連携だけでは限界がある。よって今後は業界・学域を越え、運動・スポーツ、食と栄養、睡眠、森林浴や温泉などのリラクゼーションといったヘルスケア、及びウェルネス領域との連携が必要になります。

日本では、人口1億2千万人の約6割に当たる7千万人ぐらいは何らかの疾患を持っていて、70歳を過ぎると、ほぼ全ての人が何らかの心疾患を持っているそうです。スポーツの中でもゴルフは、参加人口の7割超が50歳以上であり、しかも今年はゴルフ市場を牽引している「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になりました。つまり心疾患のケアが必要な世代と、コアな客層がピッタリ一致するのがゴルフというわけです。筆者が同法人の発足式に参加した理由はここにあります。

私が会長を務める日本健康ゴルフ推進機構には、ゴルフと医療との連携を図る「メディケアゴルフ®」構想があり、高齢者や疾患を持った人が安心してゴルフが楽しめる環境づくりを目的としています。最後に漆畑代表理事の言葉で締めましょう。

「ゴルフをする人の健康維持を見守る存在として、薬剤師や管理栄養士をもっと活用して欲しい。ゴルフ場や練習場での血圧チェック、減塩食、脱水症対策の提案など、スポーツと医療が日常的につながる社会を目指したいですね」―。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

理由は何であれ、現役を退いた高齢者がゴルフを止めると、それがきっかけで運動や人と関わる機会を喪失、社会的に孤立して一気に老け込むことが懸念されます。老化が進み、フレイルから要介護になると健康な状態に戻ることは出来ません。

フレイルとは、加齢により筋力や認知機能などが低下し、心身が老い衰えた状態です。健康と要介護の中間で、この段階であれば機能回復が期待できるので、フレイルの初期段階で対策を施すことが大切。

その第一歩が、自身にフレイルの危険性がどの程度あるのかを把握すること。そのために多くの自治体が実施しているのがフレイルチェックです。

先日、神奈川県と三浦市、そして三浦市フレイルサポーター連絡会の3者が共催するフレイルチェックイベントが三浦海岸の行政センターで開催されたので行ってきました。

フレイル予防で大切なのは「栄養・口腔機能」「身体活動(運動・生活活動)」、そして「社会参加」の3つだと、東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢先生は話します。この3つの観点からフレイルの危険度を知るのがフレイルチェックで、簡易チェックと深掘りチェックがあります。

前者は測定器を使わず、指輪っかテストという、ふくらはぎの筋肉量を指で測るものと、全11問に「はい」と「いいえ」で答える問診(イレブン・チェック)があります。

指輪っかテストは、両手の親指と人差し指で輪をつくり、その輪で利き足でない方のふくらはぎを囲めるかというもの。指とふくらはぎの間に隙間ができる人は下肢の筋肉量が少なく、サルコペニアの可能性があります。(図1)

(図1)フレイルチェックの一つ「指輪っかテスト」(資料提供:東京大学高齢社会総合研究機構、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会「かながわフレイルなび」より)

サルコペニアとは、加齢により筋肉量が減少し、筋力が低下することです。メタボという言葉の浸透により、太っていることは不健康とのイメージがありますが、高齢者にとっては体重減少の方が危険です。筋肉量が低下すると立つ、歩くなど日常生活の基本動作がおぼつかず、転倒リスクも高まるからです。

深掘りチェックは、先述の3つの観点から測定器などを使って細かくチェックします。「口腔ケア」では、歯をグッと噛む時に使う筋肉を手で触って確認します。面白いのは「パタカテスト」です。口腔機能測定器で「パ」「タ」「カ」を一定時間で何回言えるかを計測します。これで滑舌の良さが分かります。

「運動」では、メジャーでふくらはぎの太さを、握力計で握力を、体組成計で手足の筋肉量を測定します。それぞれ基準値以上ならば筋肉が維持できていると判断され、椅子から片足で立ち上がり、ふらつかずに立てるかもチェックします。(図2)

(図2)フレイルチェックの様子。体組成計を使って筋肉量を測定しています。

健康維持に必要な社会参加

「社会参加」では人とのつながり、組織参加、支え合いなどの項目をアンケート形式でチェックします。設問は「昨年と比べて外出の回数が減っていますか?」「一日に一回以上は誰かと一緒に食事をしますか?」など簡単なもので、結果は点数化されます。その点数が基準未満の人には「家族や友人とのコミュニケーションを意識しましょう」「興味のある活動を探して参加しましょう」などのアドバイスが書かれています。

フレイル予防には、この社会参加が重要視されます。フレイルには、ロコモティブシンドロームやサルコペニアといった「身体的フレイル」だけでなく、うつや認知機能低下による「心理的・認知的フレイル」、そして独居や孤食、外出頻度の低下という「社会的フレイル」の3つが影響して起こるとされているからです。外出頻度の低下から食欲不振、体重減少、身体機能の低下、更には社会的に孤立して生きがいを失う「負の連鎖」が最も危険だと、先述の飯島先生は警鐘を鳴らします。

日本公衆衛生雑誌(2019年)に興味深いデータがあります。ある地域の介護認定を受けていない65歳以上の高齢者4万9238人の悉皆調査によると、運動習慣があり、文化活動やボランティアなどの地域活動もしている人のフレイルに対するリスクを1とすると、運動習慣はあるが、文化・ボランティア活動などをしていない人のリスクは6・4倍になる。更に運動習慣もなく、社会活動もしていない人のリスクは16・4倍に跳ね上がります。

フレイルチェックイベントは「フレイルサポーター」が中心になって行っています。フレイルサポーターは一定の研修を受け、地域の健康づくりの担い手として活動するボランティアです。今回もグリーンのTシャツを着たボランティアが、講義をしたり測定を手伝ったりイキイキと活動していました。彼らはボランティア活動を通じて自らの健康寿命も延伸させているのです。(図3)

(図3)「フレイルさっポーター」と呼ばれるボランティアに支えられているフレイルチェックイベント

ゴルフ事業者も自治体と協力してフレイルチェックイベントを開催しませんか? コースではハーフターンの昼食時間やプレー後に、練習場では練習の合間に参加してもらい、逆に、フレイルサポーターにゴルフ体験を促せば喜ばれると思います。「フレイル」ではなく「健康ゴルフ度チェック」と名称を変えれば参加のハードルも下がるでしょう。

下肢の筋肉量や握力はゴルフスイングに影響し、歯を食いしばる時に使う咬筋や顎を動かす側頭筋を鍛えると、身体バランスの向上や全身の筋力アップに繋がります。人とのつながりやコミュニティも、ゴルフを楽しむ上で大切な要素です。

健康的にゴルフを楽しむためのチェックが、実はフレイルチェックになっていて、自身の健康度を知ることが出来る。そして危険度の高い人には適切な指導を行い、行動変容を促すことが出来れば、高齢者のゴルフ寿命延伸につながるはずです。

今年のジャパンゴルフフェア(以下、JGF)は来場者約5万3000人で、昨年より1万人以上増えました。過去最高はコロナ前、2019年の6万人だったため、「コロナ前に戻ったね」という関係者の声を聞きましたが、私は「コロナ前に退化した」と感じました。

何故なら、ゴルファーの体づくりや健康増進、ゴルフ寿命の延伸に関わるコーナーが消えたからです。

その手のコーナーは、2019年にゴルフエクササイズ広場ができたのが最初です。そこで日本ゴルフフィットネス協会(以下、JGFO)や日本ピラティス指導者協会の協力の下、ゴルフボディチェックやゴルフピラティス等の体験講座が開催されました。(図1)その後コロナで中断したものの、昨年、JGFOの主管で「ゴルフフィットネスパビリオン」を開催。ゴルフピラティスの他、関節調律やヨガ等の体験講座、ゴルフボディチェックやトレーナーによる施術も行われました。

(図1)2019年のJGFで開催された「ゴルフエクササイズ広場」

今年はパンフレットや公式HPに「ゴルフフィットネスコーナー」の案内はありましたが、昨年のような特設コーナーはなく、JGFOがゴルフボディチェックを体験できるブースを出展したのみ。JGFOの岡森雅昭代表に話を聞くと、

「今年は出展社数が多く、スペース的にパビリオンの開催は難しいと昨年から言われていた。出展できただけ良かった」―。

ちなみに今年の出展は約220社。来場者が過去最高の2019年は219社だったので、コロナ前に戻ったと言えなくはありません。しかし超高齢社会を迎えた日本のゴルフ界で、ゴルファーの健康増進やゴルフ寿命延伸に関わるコンテンツの削除は残念でなりません。

ゴルフ寿命延伸の支援団体

そんな中、(一社)日本リハネスゴルフ協会がJGFに初出展しました。高齢者や身体の不自由な人への対処法などを学び、ゴルフ施設だけでなく、デイサービスや介護施設などでも活躍できるインストラクターを育成する団体です。

法人名の「リハネスⓇ」は「リハビリテーション」と「ウェルネス」を合わせた造語。リハビリテーションは病気やケガ、障害などで低下した機能を回復させる意味で使われることが多く、本来はRe(再び・戻す)、Habilitate(適した・ふさわしい)で「再び適した状態にする」という意味です。

ウェルネスは身体的だけでなく、精神的にも健康で健全な状態です。つまり、リハネスゴルフは加齢などで身体機能が低下し、ゴルフを続けることが難しくなった人を、再びゴルフが楽しめるようサポートし、ゴルフ寿命の延伸を図ることです。

JGFでの同協会のブースは試打室タイプで実際にボールが打て、体験者はYES・NOで答える問診票で身体特性に合ったスイングを見出した上で、プロのレッスンが受けられます。試打スペースの横でトレーナーが体験者にコンディショニングを施していました。(図2)

(図2)JGFの日本リハネスゴルフ協会のブースではレッスンとコンディショニングが受けられる(写真提供:株式会社ヒガノリハネス企画)

同協会の日向野夏子代表が社長を務める株式会社ヒガノリハネス企画は、高齢者に特化したゴルフ教室「72歳からのゴルフトレーニング教室」を開校しています。この教室は1クール全7回コースで、初回はレッスン前に筋肉量を測定し、JGFで体験した問診票のリアル版でスイング診断をします。1レッスン90分で、そのうち筋肉量をアップさせるトレーニング時間は20分。そのトレーニングは医師、プロトレーナー、プロゴルファーが監修し、安心安全に身体が鍛えられます。

同協会が育成、認定したインストラクターは、ヒガノリハネス企画が運営するゴルフ教室やコンディショニングルームで仕事をします。デイサービスで6年間、ゴルフを取り入れたリハビリを行ってきた日向野代表は次のように語ります。

「資格を認定した後ほったらかしではなく、働く場所を提供することも大事。高齢でゴルフのサポートを待っている人がいて、サポートするインストラクターがいる。そして、両者をつなぐ場所をつくることで皆がWin-Winになり、ゴルフを長く続けられる方も増える。そんな仕組みを作っていきたい」

特別な配慮が必要な高齢者

日本ゴルフ協会が主管する、高齢者を対象にした認知症予防と健康増進のためのスクール「JGA WAGスクールⓇ」は以前、関東ゴルフ連盟が事務局でした。当時、筆者が主管するゴルフスクールでWAGの認定を取得しようとしたところ、ネックとなったのが「指導者はPGAかLPGAの資格保有者」という条件でした。当時、筆者のゴルフスクールにPGA資格保有者はいたものの、高齢者対応を任せられるスキルはありませんでした。高齢者には心身ともに特別な配慮が必要で、ケガのリスクも高く、罹りやすい疾患についての理解も必要。介護施設などで働く人を対象に、そのような知識を学ぶ「シニア検定」(日本シニア検定協会)もあるくらいです。

PGAの資格所有者が皆、その知識を学んでいるならともかく、筆者の知る限りそうとは思えません。そこで当時の事務局に異を唱えると、「PGAに協賛頂いているのでその条件は外せません」と。業界の事情を優先する姿勢に驚かされました。

以前、フィットネス業界の大手、株式会社ルネサンスの取締役は、

「フィットネスクラブに通いたいけれど高齢で行けない人も救うべき」

という信念のもとデイサービス施設の運営に参画。施設名は「ルネサンス元気ジム」で、健康維持・増進のための運動指導や、ゲーム、イベント等を通じて高齢者に健康と楽しみを送迎付きで提供しています。

この取り組みをゴルフ事業者も学ぶべきだと、最新のギアやデジタル機器が中心であるJGFの出展コンテンツを見て思いました。私が提唱する「健康ゴルフ」は健康寿命を延伸させる予防や未病の領域。一方「リハネスゴルフ」は後期高齢者や要介護者を対象にした介護・ケアの領域。超高齢社会の日本で、共に必要不可欠なコンテンツだと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今ちょっとした女子プロレスブームだそう。華やかさとアスリート性など女子ならではの魅力でファンを獲得。〝推し〟の選手を応援するため会場に足を運び、グッズ販売も好調だとか。このブームの一因が、コラボ企画への取り組みです。

漫画に実在の選手が登場したり、選手がコンビニコスメをプロデュースしたり、酒造会社とのコラボでは選手の名前と写真入りの焼酎を販売しています。女子プロレス団体の社長はテレビのインタビューで、「子供や若者に知ってもらうことが大事」と話していましたが、コラボ商品を通じて認知度が高まっています。

このような取り組みをゴルフ界も真似すべきですが、現状はあまり見られません。そこで今回は、健康をベースにした異業種コラボについて考えてみたいと思います。

楽しみながら健康寿命延伸

去る1月28日、横浜市にある神奈川大学にて、楽天モバイル株式会社と神奈川大学、神奈川県庁の産学官が連携したコラボイベントが開催されました。「BACK to SCHOOL 2025」という名称で、シニア層にもう一度学生気分を味わってもらい、健康寿命の延伸について学ぶもの。

健康ゴルフを提唱する筆者は興味津々で足を運びましたが、シニア世代を楽しませる数々の仕掛けがありました。まず、会場の受付では「入学手続き」と称して学生証が発行されます。この学生証は、シニア世代が学生の頃に流行った「なめ猫」のフォトが、来場者の顔写真と一緒にプリントされています。

またスタンプラリー形式で、学園行事(セミナー)や授業(体験ブース)を回り、スタンプを集めると卒業証書が授与されます。セミナーは1時間目、2時間目と表記され、食と栄養が学べるブースは「1年4組家庭科」、運動機能について学べるブースでは「2年1組保健体育」と呼ぶなど、遊び心満載です。

ロコモティブシンドローム、通称ロコモをご存じでしょうか。ロコモとは、骨格、筋肉、神経といった運動器の障害によって身体機能が低下した状態です。ロコモが進行するとフレイルという要介護の一歩手前の段階に陥ります。こうなるとゴルフを楽しむことは出来ないので、ゴルフ寿命の延伸にはロコモにならないための予防が必要です。今回のイベントでも、ロコモ予防に関するブース、いや教室があり、ロコモ度を知る体力測定「ロコモチャレンジ」や足裏の形状から健康度を測定するイベントが開催され、多くのシニアが参加。(図1)楽しみながら健康寿命延伸の情報が得られます。

図1.シニア層が楽しみながらロコモ予防の知識が学べる

これは、ゴルフを楽しみながら健康増進につながる知識を学び、行動変容を促す「健康ゴルフ」と同様の取り組みです。ゴルフ場や練習場でも、ヘルスケア事業者とコラボすれば開催可能な企画だと思います。

ゴルフ業界も異業種交流を

神奈川県には「かながわ人生100歳時代ネットワーク」(以下、ネットワーク)という、異業種コラボや産学官連携を促す取り組みがあります。これは民間企業や大学、NPO、自治体が連携し、「学びの場」や「活動の場」の創出に向けたプラットフォームです。一人ひとりが生涯にわたり、輝き続けることができる社会の実現を目指し、218団体(令和7年2月12日現在)で構成され、月1回定例会が開催されます。筆者が主管するゴルフハウス湘南も参画しています。

ネットワークの取り組みの一つに「意見交換会」があります。これは様々な社会課題をテーマに5~10人のグループに分かれて意見交換するもので、テーマは高齢者の社会参加や仕事と介護の両立、子育て世代への支援、障害者や認知症患者の社会参加など多岐にわたります。またこれをきっかけに「部会」に発展するケースもあります。

去る2月6日に開催された定例会で、筆者がこの意見交換会の一つのグループのファシリテーターを務めました。テーマは「運動・スポーツで地域を元気にするために」です。意見交換会には、ネットワークのメンバーが希望するテーマを選んで参加。私のグループはスポーツ事業者が多いと思いきや、終活支援やFP、HP制作等、様々な業種の方が参加されました。(図2)

図2.ネットワークの意見交換の様子(写真提供:株式会社タウンニュース社)

出された意見に、「終活する人も出来れば長生きしたいはず。ならば終活支援とスポーツによる健康寿命の延伸をセット販売しては?」「健康イベントを開催しても男性は集まらないが、スポーツ、特にゴルフを絡めると集まるのでは?」と、異業種ならではのアイデアが出され、異業種交流の価値を実感。ゴルフ業界も、異業種と意見交換する場をもっと設けるべきだと感じました。

この意見交換会で「デジタルエマージェンシーカード」と出会いました。スマホをかざすだけで緊急時の連絡先に電話がかけられるもので、電話以外にも血液型や持病・服薬の有無、かかりつけ医の連絡先なども表示。具合が悪くなって本人は話しが出来なくても、周囲の人が的確に対処するための情報が得られます。(図3)マラソン大会に出場する人は、競技中に具合が悪くなった時を想定し、ゼッケンの裏に緊急連絡先を書いていたそうですが「これがあればその必要もなく安心」と話していました。この商品を販売する株式会社marin's houseの代表取締役、池田豊香さんは、このカードの機能を持つ「ゴルフのマーカー」を販売する予定と話してくれました。

図3.スマホにかざすだけで電話がかけられる「デジタルエマージェンシーカード」

万一ラウンド中に緊急事態が起きても、同伴プレーヤーやキャディさんがこのマーカーで迅速に対処できるので安心です。カートに装備されるナビと連動し、マスター室にすぐ連絡が行くようになればシニアの不安も軽減できるはず。超高齢社会におけるゴルフ界の課題解決に、一役買ってくれそうです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

かねてからゴルフ業界で懸念されている「2025年問題」の年に突入しました。

1960年代以降のゴルフブームをけん引した団塊の世代、約800万人全員が、75歳以上の後期高齢者になるのが2025年。そして80歳を越えるのが2030年。多くのゴルファーが75~80歳でゴルフリタイアしているため、ゴルフ人口の激減が心配されています。

日本では今、5人に1人が後期高齢者、3人に1人が65歳以上です。総人口が1億2495万人だから75歳以上は2155万人、65歳以上は実に3657万人になります。この数は、日本の都道府県別人口ランキングの上位3都府県(東京・神奈川・大阪)を合わせた3212万人よりも多く、今後ますます高齢者の割合が高まって、若者や子供の割合が減っていきます。

これによって社会保障費の負担増大、医療・介護体制の維持困難、労働人口の減少など深刻な問題が発生しますが、ゴルフ人口の減少も業界にとっては大きな問題です。

ゴルフ業界は、この状況に真摯に向き合っているのでしょうか。やれジュニア育成だの、若者や女性を増やそうだのといった声は聞かれますが、より優先すべきは高齢者のゴルフ健康寿命の延伸や安心してゴルフを楽しめる環境づくり。それこそが喫緊の課題だと私は感じています。

業界トップの認識

ゴルフ業界の主要15団体が加盟する日本ゴルフサミット会議(以下、サミット会議)は1月20日、東京国際フォーラムで「ゴルフ新年会」を開催しました。(図1)そこで筆者は、サミット会議の参加者が人口減や高齢化問題をどのように考えているのかを探るべく、新年会に参加しました。ちなみにコロナ禍の影響で5年ぶりの開催でした。

図1東京国際フォーラムで開催された「2025年ゴルフ新年会」

会の冒頭、15団体を代表して日本ゴルフ協会(以下、JGA)の池谷正成会長が挨拶され、その中で2025年問題に向けて各団体が対策に取り組んでいくと表明しましたが、具体的な話はありません。他の登壇者が話した内容も、ゴルフ場利用税の目的税化、国家公務員倫理規程の「利害関係者とのゴルフ禁止」の条文撤回、ゴルフのイメージアップ、子供にゴルフと触れる機会を増やすなど、以前と同じ言葉ばかり。コロナ禍前の新年会で聴いた内容と変わりません。

そこで、中締め後の囲み取材で、高齢化に対する業界の取り組みについてJGAの池谷会長に質問しました。その返答を要約すると、

「JGAの『ゴルフと健康部会』ではWAGに取り組んでおり、R&Aでも高く評価されています」―。

WAGの正式名称は「JGA WAGスクールⓇ」で、高齢者の認知症予防と健康維持増進を目的としたゴルフスクールです。筆者が更に、

「WAGを更に広めていくような取り組みはしないのですか?」

と質問を重ねたところ、

「女性ゴルファーは増えています」

と的外れな答え。女性ゴルファーが増えているから、高齢ゴルファーは減っても構わないと言うのでしょうか。落胆を禁じ得ません。

この数年で時代は大きく変わりました。経済はデフレからインフレに、情報はテレビからネット・SNSに、価値観は努力・根性・自己犠牲からウェルビーイングへ、そして考え方は画一性から多様性へと、あらゆる物事が変化しています。にも拘わらず、サミット会議の中心団体であるJGAのトップから出る言葉は、数年前と変わっていません。課題に対する具体策を打ち出せていない現状が、日本のゴルフ界が抱える最大の問題のように思いました。

「健康ゴルフ」で利用税撤廃

サミット会議は、ゴルフ場利用税の撤廃を掲げていますが、視点を変えれば、「健康ゴルフ」でこの問題を解決する糸口が見いだせるのではないか。筆者はそう考えます。

ゴルフ場利用税は周知のとおり、ゴルフコースをプレーする人に課せられる地方税。税収は年間約500億円といわれ、地方自治体にとって貴重な財源です。サミット会議は発足当時から、この税の完全撤廃を目標にしてきましたが、今年は「せめて目的税化に」とトーンダウン。目的税化してゴルフ業界に還元して欲しいと訴えますが、いずれにせよ、ゴルファーに課せられているこの税金を何とかして欲しいと〝お願い〟しているのです。(図2)

図2.ゴルフサミット会議が長年訴える「ゴルフ場利用税」の撤廃

しかし、いくらゴルフ業界の主要15団体が、がん首揃えてお願いしても、この貴重な税収源をみすみす手放すことはないでしょう。JTがたばこ税に反対し、JAFがガソリン税の廃止や減税を訴えても叶わないのと同じ図式です。

では、どうすればよいか?

私は〝お願い〟ではなく、ゴルフでいかに社会貢献できるかをまず考えるべきだと思っています。

ゴルフが健康増進や認知症予防に効果的であれば「だからゴルフをしましょう」と叫ぶだけではなく、GEW2023年8~9月号の本連載で述べた「不健康ゴルフ」を払拭し、ヘルスケアサービスを積極的に取り入れて、より多くの高齢者の健康寿命の延伸に寄与すべくゴルフ界全体で取り組むこと。

ゴルフによって健康で元気な高齢者が増えれば社会保障費の削減に貢献でき、更に社会で活躍する高齢者が増えて経済が活性化する。それが効果として表れた時点で、そのことを統計的に説明する。統計的に説明できない場合は、フェルミ推定で説明しても良いと思います。フェルミ推定とは、十分な情報や統計データに欠けている中で、大まかな推計値を求めるための手法です。

ゴルフ人口が増え、ゴルフを通じてより多くの国民が元気になり、国や自治体の財政にも貢献でき、社会が活性化することを三段論法で説明できてはじめて、ゴルフ場利用税の廃止や減税を訴えることが出来ると思います。ゴルフ場利用税を何とかして欲しいとお願いするのではなく、ゴルフで社会貢献することに業界全体が尽力すれば、ゴルフ業界にも好ましい結果をもたらすことになるはずです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

果たして、ゴルフは「スポーツ」といえるのか?

ゴルフでは準備運動を軽視したり、プレー中の飲酒や喫煙などスポーツには相応しくないシーンが目立ち、スポーツだと胸を張っていえない雰囲気があります。笹川スポーツ財団のホームページには『ゴルフ競技は18ホールをプレーしたときの打数により、勝敗を決するスポーツ』と書かれています。また五輪では、2016年のリオデジャネイロ大会から正式種目になっているため、スポーツに分類されるでしょう。

スポーツ庁の関連ホームページには『スポーツとは、誰もが自由に身体を動かし、自由に観戦し、楽しめるもの』と書かれています。スポーツ庁は、2015年に文部科学省に設置されたスポーツ行政全般を担う機関であり、同庁が昨年3月に公表した「令和5年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、この1年間に実施した種目のトップは、散歩やぶらぶら歩きを含むウォーキングでした。2位以下はトレーニング、体操、ランニングと続き、ゴルフのコースラウンドは8位、練習場やシミュレーションゴルフは9位でした。(図1)

図1

散歩がスポーツとされていることには少々驚きましたが、ゴルフはれっきとしたスポーツに位置付けられています。そこで、スポーツが有する社会の役割にゴルフがどう貢献できるかを考えてみたいと思います。

働く世代のスポーツ参加率向上を

スポーツ基本法というものがあります。スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定するため2011年に制定されました。

スポーツ基本法では『スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である』とされています。つまりスポーツの役割は、地域社会の交流や活性化、国民の健康増進や長寿社会の実現です。

そしてスポーツ庁は、そのことを推進するために具体的な目標を掲げています。それは、現在(令和5年度)52.0%である20歳以上の週1日以上のスポーツ実施率を、令和8年度までに70%にまで引き上げるというものです。特に働く世代のスポーツ実施率が低い傾向にあるとスポーツ庁は指摘しています。(図2)

図2

働く世代のスポーツ実施率を上げるために、ゴルフは最適なスポーツです。生活習慣病の改善やダイエットのために〝運動しなければ〟という義務感が強いと、「忙しい」「面倒くさい」などやらない理由を探し、スポーツから遠ざかってしまうもの。しかし、楽しければ続けられます。それがスポーツの力です。なかでもゴルフは、社交の場としての側面もあり、腕前や年齢性別にかかわらず一緒に楽しめるので、働く世代には最適なスポーツと言えます。

また働く世代といえば、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営Ⓡ」も大事な視点です。過去に本連載(2023年10、11月号)でも述べたように、ゴルフは健康経営のツールとして打ってつけです。ゴルフで企業の健康経営をサポートする取り組みをゴルフ事業者が積極的に行えば、働く世代の健康増進に大きく貢献でき、ゴルフ需要も高まるはず。

スポーツを生活の一部に

働く世代のスポーツ実施率を上げるための施策のひとつに「Sport in Life」(以下、SiL)プロジェクトがあります。スポーツ庁は、『スポーツが生涯を通じて人々の生活の一部となることで、スポーツを通じた「楽しさ」や「喜び」の拡大、共生社会の実現など、一人ひとりの人生や社会が豊かになるという理念=Sport in Life』を掲げていて、このような社会を目指す取り組みがSiLプロジェクトです。(図3)

図3

そして、この理念に賛同する企業や自治体、団体等で構成されるプラットフォームが「Sport in Lifeコンソーシアム」です。コンソーシアムの加盟団体数は4476団体(2024年12月29日現在)。約7割が民間企業で、私が代表を務める有限会社ゴルフハウス湘南も加盟しました。また、公益財団法人日本ゴルフ協会と一般社団法人関東ゴルフ連盟も加盟しています。

同コンソーシアムの主な取り組みに、「Sport in Lifeアワード」という表彰制度と、「スポーツエールカンパニー」認定制度があります。前者は、スポーツ人口の拡大に貢献した取り組みを表彰する制度で、令和5年度は、埼玉県のNPO法人が『地域密着型サードプレイスによる「相談・参加・地域づくり」の一体的支援事業』の取り組みで最優秀賞を受賞。他7団体が優秀賞を受賞しています。後者は、スポーツを通じて従業員の健康増進に取り組む企業を認定する制度で、令和5年度は1252社が認定されました。

その他に同コンソーシアムでは、加盟団体間の事業連携や、SiLのホームページ・SNS等での情報発信も出来ます。ゴルフ事業者も他のスポーツの取り組みを参考にしたり、連携することが必要です。健康増進でゴルフ需要を増やしたいなら、ヘルスケア事業者や医療・福祉団体とも連携すべきです。高齢化社会の今、高齢ゴルファーへの対応はゴルフ事業者にとって喫緊の課題。高齢になればなるほど、持病を抱えている人や、大きな病気の既往歴のある人も増えるからです。

スポーツ庁に、ゴルフに期待することを尋ねてみたところ、

「ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しむことができる生涯スポーツであり、また健康増進にも資するもの。そのため、このSiLの理念との親和性は非常に高いと考えており、是非、積極的な参画をして欲しい」

と答えてくれました。ゴルフ事業者も、スポーツ庁のこのような取り組みに積極的に参加し、ゴルフ×健康における新たな価値の創出に努めて欲しいと思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

健康ゴルフを提唱する私が、うかつにも不健康になってしまいました。階段で重たいロッカーを運んでいるとき、腰をグキッとやってしまったのです。その後も仕事を続けて悪化。発症から5日目で動けなくなり、その後休んで回復しました。やはり休養は大事ですね。元気に歩き回れる身体がいかにありがたいかを改めて実感した次第です。

そこで今回は〝歩行〟について考えてみたいと思います。

ゴルフは沢山歩くから健康的、だから健康の維持増進のためにゴルフをしよう、と業界関係者は口を揃えます。国内のコースは18ホールの平均距離が約6200ヤード(=5.7km)あり、歩数にして約7600歩。アベレージゴルファーの場合、ボールは左右に曲がり、ホール間のジョイントもあるため、多くのゴルファーは18ホールをラウンドすると約10km、歩数にして約1万3000歩は歩くと言われています。

厚労省が健康保持・増進のために推奨している1日の歩数は、男性が9200歩、女性は8300歩なので、18ホールラウンドすると、この歩数はゆうにクリアできます。とはいえ、毎日ラウンドできる人はプロゴルファーを除き少数でしょう。

歩くことの効能を、図1にまとめました。血液循環機能や心肺機能が向上し、デトックスやダイエット、疲労回復、脳の活性化なども期待できますが、注目すべきはコンディショニング効果です。

(図1)歩くことの効能

コンディショニングとは、身体バランスを整え、機能改善を図ることです。歩行運動は左右の腕と脚を交互に前に出し、身体を捻転させながら行う全身運動です。特に体幹部の筋肉、コアマッスルが鍛えられ、この捻転運動と体幹強化がコンディショニングに効果的なのです。

しかし、歩くことでコンディショニング効果を得るには、7~8kmは歩く必要があると言われています。1分で80m歩く計算だと約90分間。忙しい現代人で、毎日これだけの時間を歩くことに使える人は少ないはず。つまり、歩くことは健康に良いのですが、毎日ラウンドしたり、毎日90分歩くことは現実的ではありません。であれば、より健康効果が高まる歩き方を啓蒙したり、歩行運動に代わる健康増進に役立つエクササイズを指導するなど、ゴルファーの健康寿命の延伸を図る取り組みをすべきです。私が主管するゴルフスクールでそのことに挑戦しました。

コンペ表彰式で「歩行姿勢賞」

(図2)健康的な歩き方

健康のために万歩計を用いて、毎日の歩数をチェックしている人は少なくないはず。スマホに万歩計を内蔵したアプリもあります。ただ、万歩計がカウントするのは歩数のみで、歩幅やスピード、ピッチなどはカウントしません。健康の維持増進が目的ならば、歩幅やスピードも重要な要素。同じ距離を大股で元気よく歩くよりも、狭い歩幅で歩く方が歩数は増えますが、どちらが健康的かは言わずもがなです。健康的な歩き方を図2に示しました。

歩き方には個人差があります。私のゴルフスクールで行った取り組みは、ゴルフコンペの参加者が歩き方をチェックし、健康的な歩き方を学べるイベントです。コースラウンドのハーフターン時に、NECの歩行姿勢測定システムで全員の歩行動作を測定。このシステムはマーカーなどを装着しなくても、キネクト(3Dセンサー)に向かって約6m歩くだけで歩行動作が測定でき、「歩行速度」「ふらつき」「左右差」「身体の軸」「腕振り」「足の運び」の6カテゴリーから、全36項目の歩行動作のスコアを推定。実年齢と性別から「歩行年齢」「速度年齢」「バランス年齢」「姿勢年齢」を割り出します。(図3)

(図3)3Dセンサーに向かって歩くだけの歩行姿勢測定システム

歩行時の運動特性が数値化されることで、歩き方のクセが分かります。例えば、足を前に踏み出した時の角度に左右差があると、股関節の可動域や股関節を屈曲させる筋力に左右差があることになります。そうなるとゴルフスイングにも影響を及ぼすため、改善のための具体的なトレーニング法も指導できます。

コンペでは、ゴルフスコアの順位とは別に、歩行年齢など4つの年齢が、それぞれ実年齢より最も若かった方を「歩行姿勢賞」として表彰。参加40名のうち3名がこの賞を獲得しました。また、表彰式では歩行に関するセミナーも実施。(図4)歩行の運動サイクルや足部の働き、足裏アーチの大切さ、歩行の効能や健康的な歩き方、そして図5のカートに乗らずにラウンドするとスコアが良くなることなどを講義し、ゴルフと絡めて歩行の知識を深めていただきました。毎日忙しく、歩く時間が取れない人のために、手軽にできて歩行運動の約30倍の運動量があり、ゴルフの上達に役立つエクササイズも紹介しました。参考になれば幸いです。

(図4)ゴルフコンペで実施した歩行に関するセミナー

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

本連載では、ゴルフ業界から見たゴルフ×ヘルスケアの価値や可能性を中心にお伝えしています。前月号のゴルフコンペに食育セミナーを付加した話しかり、先々月号の異業種からの学びや共創でゴルフ市場の活性化を提案した話しかり、今年9月号の健康増進メソッドをゴルフ指導に活用している話しかりです。

そこで今回は180度視点を変え、ヘルスケア業界、特にフィットネス業界から見たゴルフ×ヘルスケアの価値を考えてみます。

フィットネス業界の現状

まずはフィトネス業界について簡単に説明しておきます。フィットネスの市場規模はコロナ禍前の2019年がピークで約7000億円。コロナの影響で需要が落ち込んだ2020年に5248億円まで下落したものの、現在は回復傾向にあり、2024年度はピーク時の7000億円に達すると見込まれています。

この内、最も大きな割合を占めるのがフィットネスクラブで、その市場規模は約5000億円。ゴルフ市場は2024年度、約1兆7000億円と見込まれるので、規模感がイメージできると思います。

フィットネス市場が回復傾向にある背景には、月額3000円程度の低価格ジムや、24時間営業のコンビニフィットネス等の増加が挙げられます。24時間営業のインドア練習場が急増しているゴルフ業界と似ていますね。

ただ、一見好調に見えるフィットネス業界にも課題があるようです。まず、価格競争が激しく、低価格ジムの約5割が赤字経営であること。スタジオやプール、温浴施設などを有する中・大規模クラブは電気・水道代の高騰で、設備の維持が難しくなっているそうです。

ゴルフとフィットネスとの連携

そんな中、今年3月、神奈川県藤沢市にあるスポーツクラブ「湘南台ファースト」で健康ゴルフセミナーを開催し、筆者が講師を務めました。健康ゴルフセミナーとは、ゴルファーを対象に健康増進に役立つ知識や情報を、ゴルフの上達と紐づけて伝えるセミナーです。(図1)

(図1)健康増進に役立つ情報を、ゴルフの上達と紐づけて伝える健康ゴルフセミナー

「あなたのゴルフを10歳若返らせる方法」と題したこのセミナーは、あっという間に定員20名が満員に。同クラブの堀田真弓支配人曰く、

「イベントを開催しても参加することのなかった50歳以上の男性が多く参加され、とても驚きました」

とのこと。一般的に男性は、女性に比べてソーシャビリティ(社交性)が低いと言われていますが、そんな男性をも動かす力がゴルフにはあるのです。(図2)(図3)

(図2)フィットネスクラブで開催された健康ゴルフセミナー

ゴルフレンジを有する殆どのフィットネスクラブではゴルフスクールを開講しているため、両者は「異業種」とは言えません。しかし、ゴルフスクールとフィットネス部門とが有機的に連携し、会員に質の高いサービスを提供しているところは皆無。フィットネスクラブ側はゴルフレッスンを外部業者に丸投げで内容にはノータッチ。ゴルフレッスンを請け負う側も、ゴルフの技術指導だけを勝手にやっている状況です。

フィットネスクラブで実施している利点を活かし、ゴルフ指導者とフィジカルトレーナーが連携し、会員個々の体力や身体特性に応じてゴルフ技術の向上と身体づくりをセットで指導すれば、屋外練習場に引けを取らない質の高いサービスが提供できるはず。近年急増しているインドアゴルフレンジとの差別化にもなるため、それがなされていない現状はとても勿体ないと思います。

(図3)健康ゴルフセミナーは座学と運動実技をミックスして実施

ゴルフを地域活性に活かす取組

滋賀県草津市にあるラグスタ株式会社は、スポーツ施設の運営事業とコンサルティング事業、スポーツトレーナー育成・受託事業、そして健康経営サポート事業などを手掛けています。その同社からゴルフフィットネスを学びたいと依頼があり、今年8月31日、同社のスポーツトレーナーを対象にゴルフフィットネス研修を実施しました。

ゴルフフィットネスは、筆者が主管するゴルフスクールで取り入れている運動プログラムで、ゴルフスイングの動きを取り入れていることが特徴。ゴルフの上達と健康増進が同時に図れます。同社がゴルフフィットネスを学ぶ目的は二つ。ひとつはクライアントからゴルフの質問や相談を受けることが多く、それに答えられるようにしたいという点。二つ目は健康経営を受注するにあたり、企業の上層部はゴルフ好きが多く、ゴルフを絡めることで喰いつきが期待できるという点です。

当初、研修会は対面開催の予定でしたが、台風10号の影響で私が現地入りできず、オンライン開催となりました。そのため運動の実技指導では伝えきれない部分が多々ありましたが「大変勉強になった」「新たな知識が習得できた」という感想をいただきました。また、このことがきっかけで11月30日、ゴルフフィットネスによる健康ゴルフセミナー(飛距離アップ編)を、滋賀県の「地域連携講座」として開催することになりました。(図4)

(図4)滋賀県の「地域連携講座」として開催する健康ゴルフセミナー

地域連携講座とは、滋賀県が、地元企業や団体が持つ知識や経験などの資源を活用し、地域住民や学校教育に活かす取り組みです。「ゴルフ×ヘルスケア」はゴルフ業界に限らず、フィットネス業界においても有効で、企業の健康経営や自治体の地域活性化にも役立つのです。

人口減少時代において、ゴルフ業界もフィットネス業界も、業界の垣根を越えて手を取り合い、更には自治体とも連携して、新たな時代を切り開く必要があると思います。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフライフデザインは2023年6月3日、インドアゴルフ施設「ONE STARゴルフスタジオ 自由が丘店」にて、女性ゴルファーやゴルフを始めたい女性を応援する『Happy Women’s Golf Fes』を初開催した。多数のゲストや協賛企業とともに、トークショー、ゴルフダーツ、抽選会、マシンピラティス体験など、「美容・健康」といったコンテンツを盛り込み、その中で気軽にゴルフに触れられるというイベント内容。

《イベント開催の目的》

2016年アメリカにて、「女性にゴルフの楽しさを伝えゴルファーを増やすこと、女性の地位向上」を目的として、6月の第一火曜日はWomen’s Golf Dayと制定。以後世界80か国、1200 ものゴルフ場やゴルフ関連施設で、6月第一火曜日前の一週間から当日は、様々なイベントが開催されている。2023年から日本でもWomen’s Golf Day を取り入れられることが JGAから昨年発表され、全国で女性ゴルファーのためのイベント開催が目指されているが、Women’s Golf Day の知名度はまだまだ低いまま。

そこで「より豊かな人生を。ゴルフとともに。」をビジョンに掲げるゴルフライフデザインとして、まずはWomen’s Golf Dayについて知ってもらい、女性ゴルファーはもちろん、幅広い女性をゴル

フ×美容×健康で応援する一日を創りたいと、本イベントを主催したという。

《イベント内容》

イベントのテーマは「あなたらしく輝く」。ゴルフ、美容、健康などさまざまな角度から女性の輝きを引き出し、女性ならではのゴルフライフやライフスタイルの楽しみ方を発見・実感できるようなコンテンツを多数用意。女性のための年に一度のお祭りとして「Happy Women’s Golf Fes」と題した。

《開催概要》

イベント名:Happy Women’s Golf Fes

開催日:2023年6月3日(土)12:30~18:00

会場:ONE STAR ゴルフスタジオ 自由が丘店(東京都目黒区自由が丘 2 丁目 17-6 TheFront B1 階)

参加費:無料

《女性が輝くためのトークイベント・レッスン》

・MIRROR FIT.トレーナー YUI ×杉山美帆プロ トークショー&デモンストレーション

・TOBATH.(ゴルフウェア)新作お披露目会

・杉山美帆プロ×田中祐姫プロ×かえで(UUUM GOLF) トークショー

・野原遥ゴルフトークショー&美しい姿勢・歩き方

・ボールを打たずに飛距離が伸びる! 山本ゆう子の人気レッスン体験

《女性が輝くための体験イベント》

・ワンコインであなたに似合うファッションを知れる!イメージコンサルタントによる顔タイプ診断

・ワンコインで憧れのボディに近づく! マシンピラティス体験

どちらも500円で体験でき、マシンピラティスは事前予約で満席に、顔タイプ診断は当日予約受付で満席となった。

《ゴルフウェア・アイテム販売会》

可愛くおしゃれなゴルフウェア・アイテム各社が多数出店。ONOFF ブースでは試打も行われ、終始盛り上がるエリアとなった。

出店企業は下記の通り。

・IRISHMAN

https://irishman.jp/collections/womens

・TOBATH.

https://tobath.net/

・LE.NAN GOLF

https://lenan.jp/

・ONOFF LADY

https:/onoff.globeride.co.jp/club/lady/index.htm

・STUDZ GOLF

https://studz.base.shop/

・Thine

https://thinegolf.com/

・Vivus golf

https://vivusgolf.jp/

《杉山美帆プロによるワンポイントレッスン》

2019年ドラコン日本選手権優勝者であり、Youtubeでも活躍している杉山美帆による、ドライバーの飛距離アップのためのワンポイントレッスンも併せて開催。

参加者からは「力強いスイングができた」「次のラウンドで実践してみたい」などのコメント多数。

《実施実績》

事前申込では220名、当日は157名が参加。年齢は20~50代と幅広い層。ゴルフ歴は未経験者(8.6%)と1年未満(12.2%)、1~3年未満(29.5%)が半数を占め、ゴルフ初心者の方を中心に、気軽にゴルフに触られたイベントだったと振り返った。

イベント当日は本イベントに関する Instagram のストーリー投稿も 200 件以上アップ。

「友達みんなとワイワイできて、ゴルフで繋がった友達とかできて、こういうイベントとても嬉しいです」

「内容も盛りだくさんで参加賞も豪華で楽しかったです」

「会場内いろいろ見て、早くゴルフ行きたくなっちゃいました」

といった満足感のあるコメントが多数寄せられたという。

総務省が公表した昨年12月の消費者物価指数は昨対4.0%アップ。企業間取引の企業物価指数も同月昨対10.2%アップでした。一部の大手企業は賃上げを表明していますが、多くの企業、特に中小企業は利益を出すのに四苦八苦です。

物価の上昇に賃上げが追いつかないと、消費者は必需性の低い商品やサービスの購入を控え、ゴルフなど娯楽産業への影響は深刻です。練習代やレッスン代は真っ先にカットされ、ゴルフクラブも買い控え....。コロナ特需に陰りが見える中で、先行きが懸念されます。

私がゴルフスクール運営会社の代表に就任した2005年も、バブル崩壊後の「平成不況」と呼ばれた厳しい時代でした。そこで当時、私が考えたのは、ゴルフスクールの必需性を高めることであり、そのカギが「健康」でした。ヒトにとって何よりも大事な健康に寄与できるゴルフスクールを目指したのです。

ゴルフの健康効果

ここで、ゴルフの健康効果についてまとめてみましょう。まず、最大の特長は長い距離を歩くことです。日本のゴルフ場の平均距離は1ラウンド(18H)の合計で約6200ヤード(=5.7km)、歩数は約7600歩とされます。アベレージゴルファーは打球を曲げるため歩行距離が長くなり、1ラウンドで約10km、歩数で約1万3000歩です。

厚生労働省は「健康づくりのための身体活動基準2013」で、18〜64歳の身体活動(生活活動・運動)の基準を1日合計60分、元気に身体を動かすこと(強度が3メッツ以上の身体活動を23メッツ・時/週)と示しており、この基準を歩数換算すると一日8000~1万歩。ゴルフ1ラウンドプレーの運動量はこれを余裕でクリアします。ちなみにメッツ(METs:Metabolic equivalents)は運動強度の単位で、安静時を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示すもの。国立健康・栄養研究所の「身体活動のメッツ表」によると、ゴルフの運動強度はカートに乗ってラウンドする場合で3.5メッツ、クラブを担いで運ぶと4.3メッツ。ゴルフは比較的低強度で健康づくりに最適なスポーツだとわかります。

歩行は、骨の強化にもつながります。骨は衝撃を受けると強くなるため、地面から下肢の関節に適度な衝撃を受けて強化される。また、屋外で適度に日光を浴びるため、骨粗しょう症予防にも効果的。骨の強化にはカルシウムが必要ですが、摂取したカルシウムを骨が吸収するには活性化されたビタミンDが必要で、これに不可欠なのが「日光を浴びること」なのです。ただし紫外線は、浴び過ぎるとシミなど肌に悪影響を及ぼし、目の老化や白内障の原因にもなるため、帽子やサングラスの着用など紫外線対策も必要です。

認知症予防にも期待

ゴルフは「頭を使う」スポーツです。プレー中にコース・気象状況を把握しながら距離表示などで情報を得、残りの距離を算出したり、スコアを数える計算もします。適度なプレッシャーが脳に刺激を与える「脳トレ運動」ともいえるでしょう。

内閣府の資料によると、要介護者の人数は、介護保険が始まった2000年は218万人でした。これが2017年には約3倍の633万人に増加しており、2019年の「国民生活基礎調査」では、要介護で最も多いのが「認知症」と発表されました。次いで「脳血管疾患」「高齢による衰弱」と続きますが、認知症の予防は要介護リスクを減らす重要な取り組みと言えます。

その認知症予防に効果的なのが「デュアルタスク運動」です。これは別名「二重課題運動」と呼ばれ、運動をしながら計算するなどの「ながら運動」が脳を活性化させるのです。ウォーキングをしながら足し算や引き算を行う、足踏みしながら右手が勝つように一人ジャンケンをするなどですが、ゴルフは楽しみながら自然にデュアルタスク運動をしていることになり、認知症予防にも効果が期待されるのです。

加えれば、ゴルフには森林浴の効果もあります。森林浴は「フィトンチッド」という、植物から出る揮発成分により、リラックス、癒し、ストレス軽減の効果や、気力・活力などのエネルギー回復、自律神経のバランス向上、血圧や脈拍の低下、免疫力アップなどの効果があります。

ゴルフはバランスがすべて

以上、ゴルフの健康効果をまとめましたが、ゴルフを健康的に楽しむには「健康な身体」が不可欠です。中には「上達するため腰痛覚悟で球を打て」というスパルタ式も見られますが、とんでもない話です。ゴルフスクールに通う目的から「上達」は外せませんが、上達するには健康な身体が前提で、健康な身体のベースが「正しい姿勢」です。

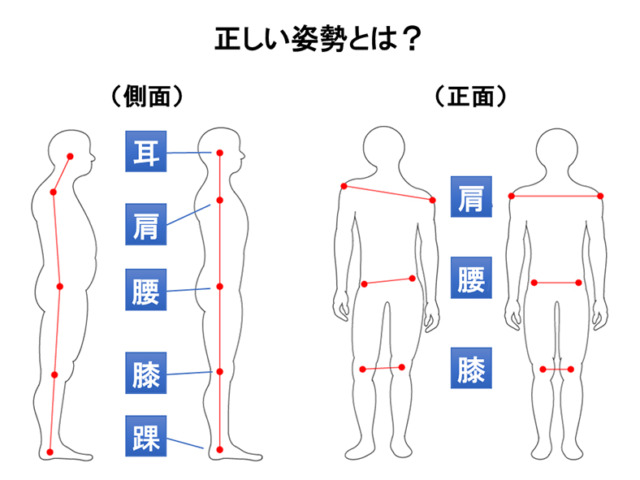

正しい姿勢とは、直立した状態で横から見たとき、耳・肩・腰・膝・踝が同一線上に並んだ状態であり、正面から見たときに、両肩の高さ、両腰骨の高さ、両膝の高さに左右差がない状態です。(図1)

ところが多くの現代人はクルマ社会やPCの普及などで理想的な姿勢を保つことが困難です。背中が丸まったり、頭が前に出ていたり、左右どちらかの肩が上がったり下がったり……。歪んだ姿勢は見た目の印象が悪く、体に負担をかけ、身体機能に悪影響を及ぼします。

ここで筆者は、タイガー・ウッズが語った言葉を思い出します。

「ゴルフはバランスがすべて」

が、それです。

モントリオール・ジャーナルスポーツ(2007年10月25日号)によると、米国サンディエゴ大学でスポーツ心理学博士号を取得し、多くのトップアスリートの姿勢を評価・治療してきたシルバイン・ギモンド博士が、ウッズの姿勢分析を行ったそうです。結果「タイガーはこれまで姿勢測定をしてきた5万人の中で、最も理想に近い姿勢をしていた」とギモンド博士。この結果を聞いてウッズが述べたのが先の言葉です。

「正しい姿勢」がゴルフにどう影響するかは、次回詳述しますが、ゴルフスクールに「健康」という価値を付加することで、スクールの必需性は高まると確信しています。

ゴルフはバランスがすべて

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア