月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「満薗文博のpenぺん草紙」記事一覧

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

「めでたさも中くらいなり、おらが〝夏〟」である。小林一茶の名句を勝手にいじり、使わせていただくのは心が痛い。勝手に「おらが春」を「おらが夏」に変えさせていただいたが、心の痛みは少し和らいだ。

日本高野連は6月10日、(私にとっては)突拍子に〝センバツ〟高校野球の開催(8月10日~17日)を発表した。

センバツは「春の甲子園」として、日本の風物詩であり続けている。それを、形、名称は違うとは言え、真夏に行うという発想は、私にはなかった。この原稿を書いている時点で、名称は「2020年甲子園高校野球交流試合(仮称)」である。代表32校は、1月24日に選抜・発表されたもので、変更はない。ただ、大きく違うのは、各校が1試合ずつを行い、それで終わり。勝ち上がりの、いわゆる「やぐら」スタイルではなく、最後に決勝戦を行うというものではない。そこに、優勝チームは生まれない。

それでも、そこに、大人たちの優しさを見る。子どもたちの夢を思いやる大人たちが敢然と立ち上がったことに、私は拍手を送る。10日、この大会の挙行を発表した日本高野連・八田英二会長の言葉がある。名言である。ここにとどめておきたい。

「きょうから気持ちを新たにして、部活動に取り組み、万全の態勢で甲子園球場に来てください。悔いのないように臨んでください。試合終了の声とともに、皆さんがこれまで記されてきた部活動日誌に力強くピリオドを打ってください。そして、気持ちを新たに、純白のページに、次なる挑戦と題した文書を刻み始めていただきたい」

学校関係者、家族、ベンチ入りできなかった球児など、限られた人しか観戦できない。ほぼ、無観客試合に近い。制約は多く、見慣れた甲子園の景色が一変するのは間違いがない。それでも、広大な甲子園球場に高校球児の球音は響く。僕は、何を差し置いても、この夏、遅れてやってくる「春の甲子園大会」を見に行くつもりだ。

## 優しい猛虎がかき集める甲子園の「土」や「砂」

「土」だと、わずか3画。百歩譲って「砂」にしたら9画。それでも10画には届かない。土だ、砂だと、酒場で意味もない小さな論争を繰り広げながら、思えば半世紀近くが流れた。阪神甲子園球場は、ご存じ、阪神タイガースの本拠地だが、高校球児になると、これが「聖地」に換わる。

私事だが、若い頃の10年、中抜けして、新聞社の編集委員~引退後の10年ほど、春夏の甲子園行脚を続けてきた。それも、開会式から閉会式まで、びっしり見る。それが、今年は、期せずして、憎い新型コロナの蔓延で、高校球児たちは一時、春を失い、夏までも奪われ、そして、いま「夏に春」を迎える。私は、高校野球だけを贔屓にする者ではない。多くの高校運動部が、文化部が活躍の場を奪われた。若い人たちの悲しい顔を見るのが辛い。特に3年生を、わずかでもいい。今回の英断同様、日の当たる場所に立たせてほしい。

前兆だったのか。夏に「春の甲子園」が伝えられた少し前の8日、心が和むようなニュースがテレビで流れた。「阪神球団と阪神甲子園球場から、全国の硬式野球部、軟式野球部の3年生に、甲子園の土が贈られます」

甲子園で、敗れたチームの選手たちが、自軍のベンチ前で土をかき集め、それぞれの郷里に持ち帰る儀式はすっかりおなじみである。敗れたチームのロッカールームで、僕は何年も同じ質問を繰り返してきた。「この土はどうするの?」。彼らは、それぞれの思いを口にした。「僕は自分のために宝物にします」「家族に、ここまでありがとうと、渡します」「ベンチには入れなかった仲間に」「応援してくれた友達に」と、彼らはしゃくり上げながら口にする。彼らは、それぞれのドラマに彩られながら甲子園にやってきて、プレーした。その証を、甲子園の土に見ていた。

「土」でも「砂」でもいい。実際、これまで取材した中で、ある少年は「土」と言い、また、ある少年は「砂」と言った。どちらも正しいと思う。

「甲子園の土を球児に」の思いは阪神タイガースの矢野燿大(あきひろ)監督、選手らの発案が引き金になった。春も夏も、開催が叶わなかった大会を目指して、少年たちは精進を続けてきた。自分たちの「甲子園への道」を踏みにじったのは、彼ら自身ではない。目には見えないほど微細な新型コロナである。しかし、目標に立ち向かった球児たちの、日々の努力は尊い。高校野球OBの虎戦士たちは、猛虎から、優しい虎に姿を変えて、弟分たちに努力の証をもたらそうとしたのだった。実は、矢野監督、高校時代に甲子園大会への出場歴はない。

その矢野監督、選手、球団職員、甲子園球場職員、関連企業の社員らが甲子園球場に散らばり、全国およそ4000人の球児に届ける土を、文字通り「かき集め」キーホルダーに収めるのだという。心づくしのプレゼントは、全国の各学校に8月末から届き始める。

私は何年も、甲子園で「土」を踏んで来た。決勝戦の直後、取材のために、熱戦のぬくもりの残る内野グラウンドの一部に立ち入ることが許される。昨年も何の違和感もなく、私は「土」を踏んだ。熱さの残る甲子園の「土」は、どこかが違う。そのどこかが違う「土」を目指した球児に、今年はイレギュラーながら球児たちが帰ってくる。

このコラム「めでたさも中くらいなり」と書き出したが、書き続けるうちに「中くらい」ではないことに気がついた。「0」より「1」は、はるかに尊い。イレギュラーでも、甲子園の季節の存在は大きい。日本の風物詩の存続を意味するからだ。

「土」なら、たった3画。「砂」と書いてもわずかに9画。普段なら、何の変哲もない漢字がいとおしい。「コロナに負けるな!」そんな思いがこもった、特別な夏である。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

「物言えば唇寒し秋の風」

季節は、これから夏へ向かうというのに、何をとぼけたことを言うのだと馬鹿にされるのは承知している。釈迦に説法だが、そもそも「物言えば…」は誰が言い出したのかをひとくさり。

元を正せば、江戸時代の俳聖、松尾芭蕉の俳句である。「口を開けば、唇に秋の風が感じられる季節であることよ」といったようなものだったのが、いつしか「余計なことを言ったら、自分に跳ね返って災いをこうむる」といった人生訓に転じ、現在に至っている。

さて、いま、軽々しく口を開けば、寒々しい思いをしなければならないワードに「オリンピック」がある。昨秋、2020年東京オリンピックのマラソン・競歩コースの札幌移転で、お茶の間までが沸騰した。しかし、いまにして思えば、そこまではまだ序の口だった。ひとしきり騒がれた後、今年に入るや、新型コロナが大会の存続そのものを直撃した。当初「なあに、そのうち下火になるさ」のムードもあって、国際オリンピック委員会(IOC)と東京(日本)は1年延期の道を選んだ。そのころ、と言っても最近の出来事だが、オリンピックを待ちわびる人たちは「中止にならずにすんだ」と胸をなで下ろしたものである。

だが、下火になるどころか、コロナは逆に猛威を増し、世界中を脅威のるつぼに巻き込んでいる。誰にも終息が予断できない状況が続き、世の中は沈黙のただ中にいる。そんなとき「オリンピックがやってくる」などと言えるか。オリンピックの理念が「世界平和」にあるとしても、とても大っぴらに言えたものじゃない。1年の延期は、至る所に影響を及ぼし、そのために3000億円といわれる巨額が新たに投入されなければならないという。IOCが持つのか、日本(東京)がどれほどの負担を強いられるのか、一度は大問題になりかけたが、いつの間にか、この問題は姿を潜めている。

人々が困難にもがく状況で、オリンピックの新たな経費負担など、口が裂けても言えないではないか。言い出そうものなら「世の中でいま、何が起こっているのか分かっているのか。オリンピック?何、それ」と、蔑まされるどころか、怒りを買うのが現状である。

「物言えば唇寒し…」の時世に「自粛」が世の常識になった。かつてオリンピックを4度、現地で取材し、大学の頃から細々とオリンピック研究を続けてきた身には少し寂しいが、大っぴらに「オリンピック」を自ら言い出すのは止めた。仕事がら、求められたらしゃべるが、余計なことを言わない。ああ「物言えば唇が寒い」。

ああ、不死鳥シェビンスカ

飲み屋の多くが店を閉じ、やっていたとしても早い時間の店じまいである。このコロナウイルスでは、特に高齢者の致死率が高いという。カミさんと娘たちが、ノコノコ居酒屋に出かけていた私に「自粛を要請」してきた。もう、1ヶ月も酒は口にしていない。なーに、団塊の世代の尻尾に生まれ、ここまで生きてきたんだから、後はおつりの人生だよと思ったりもしたが、志村けんさんがコロナに命を奪われると他人事とも思えなくなった。志村さんとは同じ、1950年2月生まれである。

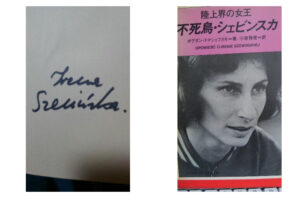

自粛生活を通してきたが、ヒマも楽ではない。過日、ハタと思い立って始めたのが書棚いじりだった。すると、背表紙の字が薄れ、ほぼ判読不明の一冊が出てきた。手にすると、それは、ポーランドが生んだ「陸上界の女王 不死鳥・シェビンスカ」(ボグダン・トマシェフスキ著、小原雅俊訳。ベースボール・マガジン社)だった。44年も前の1976年に出た初版の表紙をめくると、最初のページに黒々と鮮やかさを残してシェビンスカさん直筆のサインが現れた。仕事の縁あって、その年、モントリオール・オリンピックの400メートルに世界新記録で優勝した彼女と、来日中の東京でお会いする幸運に恵まれたのだった。

この時、シェビンスカさん、30歳。4歳下の若僧で、田舎出の三流選手に終わった私には、遙か雲の上の人だった。1964年東京を皮切りにオリンピック5大会に出場。3個の金メダルを含む7個のメダルに輝いたスーパーウーマンである。そんな人が、私ごときに書いてくれたサインだったのだ。

整理などそっちのけである。おぼろげだが、あの日、シェビンスカさんが話した言葉を思い出す。「64年東京オリンピックの時、私は18歳でした。東京で過ごした日々、出来事は夢の中のようでした」。あの56年前の東京で、彼女は200メートル、走り幅跳びに銀メダル、400メートルリレーで金メダルの大活躍を見せたのだった。その東京にいま、暗雲が垂れ込める。

シェビンスカさんは親日家だった。浅からぬ縁は、近年まで続いていた。母国のオリンピック委員会の幹部となり、IOC委員も務めた。2017年には、ポーランド委員会の代表の一員として来日、群馬県高崎市を同国五輪代表の「2020年東京」基地とする契約を結んだ。まだある。IOCでは、20年東京の開催準備状況を監督する調整委員に就いていた。まさに「思い出の東京」との関わりを楽しみにしていたと聞く。このコラムを過去形で書かなければいけないのは悲しい。シェビンスカさんは2年前の2018年6月29日、ワルシャワで生涯を閉じた。72歳の若さだった。

彼女が楽しみにしていた20年東京五輪は、コロナの仕業で1年延期となった。そしていま、1年後の開催を言い出すのは「物言えば唇寒し」のご時世である。コロナから逃れて本棚整理に手を付けたが、結局私は、オリンピックに出会い「物言わず」オリンピックの感慨に浸ったのである。

難局を鮮やかに滑り抜けるか、力強いペダリングでまくるか。橋本聖子さんに、勝負の「2020TOKYO五輪」がやって来る。

豪腕を振るった大会組織委員会会長の森喜朗氏が、セクハラ発言の責を問われて突然、辞任。7月に迫ったオリンピック、その後に続くパラリンピックの大会組織委員会会長に就いた聖子さんに、かつてのアイアンウーマンの勝負師の顔は戻るのか。スピードスケート、自転車競技で冬・夏計7度のオリンピックを戦った人が、コロナ禍でも揺れる「世界のお祭り」を、いかに牽引するのか。

結果はどうあれ、僕はひとつの物語を書く。かつてオリンピック記者として、聖子さんの奮闘を見てきたが、今回の騒動のさ中、ある情景が甦ったのである。

オリンピックの申し子

1992年冬季オリンピックは、フランス・アルプスの小さな町、アルベールビルで開催された。もう一昔前、今から29年前の2月、彼の地で歓喜した橋本聖子の笑顔を思い出す。

冬のオリンピック史上、最後となった屋外リンクで行われたスピードスケート1500メートルで、聖子は力走した。そして銅メダル。これは、日本女性が冬季五輪のスピードスケート史上初めて獲得したメダルだった。

現地で取材した僕は、およそ500メートル離れたプレスセンターから、寒風の中、凍てついた道を歩いて行き来した。屋外リンクはコンディションが一定しない。悪天候になると、スケジュールの変更を余儀なくされることもあった。「延期」「時間変更」になると、再びプレスセンターへ歩いて帰った。そのたびに寒かった〝はず〟である。

だが、零下数度になっていたはずの道の寒さを、不思議と僕は覚えていない。理由は間違いなく「聖子効果」。それと、後で書く、ある少女との出会いだったと、今も思う。細々と五輪研究を続けて来た僕だが、現実に「快挙」と「奇遇」を味わった喜びは、寒さどころか、何ものにも代えがたい宝物になったからである。

聖子さんは、1964(昭和39)年10月5日、北海道の牧場の生まれ。その年、10月10日の東京オリンピック開幕が迫っていた。間もなく灯される聖火にあやかり、付けられた名前が「聖子」だった。この、オリンピックの申し子は、成長して、スケート靴をあやつり、そのトレーニングの一環として始めた自転車でも日本のトップ選手に躍り出た。

オリンピック出場は、女子では夏・冬合わせて国内前代未聞の7度である。まさにオリンピックの申し子と言っていい。

○冬(スピードスケート)

1984年 サラエボ

1988年 カルガリー

1992年 アルベールビル

1994年 リレハンメル

○夏(自転車)

1988年 ソウル

1992年 バルセロナ

1996年 アトランタ

聖子さんのメダルに涙ぐんだ少女

自転車でも、スピードスケートでも、世界の檜舞台で戦い、生涯手にした、たった1個の五輪メダルが、92年アルベールビルの「銅」だった。

ここに書いた7回のオリンピックで、僕が現地取材したのは、ソウル、アルベールビル、バルセロナ、アトランタの4つの大会だった。いずれも、それぞれに思い出を残しているが、聖子さんが唯一のメダルを獲得したアルベールビルにも忘れ得ぬ思いが残っている。

屋外のスケートリンクから、およそ500メートル。多国籍ジャーナリストが取材拠点にしていたプレスセンターの一角。日本人記者たちが詰める大屋根の下で起きた出来事を、僕は忘れられない。

現場に出動し、連絡、執筆に追われる日々を、笑顔で支えてくれた少女がいた。褐色の肌を持つ、地元の18歳の女子高校生、アンドリアミアード・タントゥリー・アリジョさんだった。

いま日本では、オリンピックを前にした混乱で、幾多のボランティアたちが辞退を申し出て問題が大きくなっている。ここで書くのは、そんなボランティアに志願してプレスセンターで身の回りの世話をしてくれたアリジョさんのお話である。

笑顔を絶やさなかった彼女は、どういうわけか、いつも僕ら日本人記者たちの近くにいた。日本語は話せない。英語もたどたどしい。笑顔が彼女の言葉だった。ある日、手の空いた僕は、いつものように、チョコレートをあげながら、へたくそな英語で話しかけた。

「君はいつも、僕ら日本人記者の近くにいるよね?」

「日本人に会いたかったから、ずっと日本人記者の近くにいるんです」

そして、続けた言葉が衝撃的だった。

「私には日本人の血が流れています」。旧フランス領マダガスカルから13歳の時、この地に移住してきたのだという。

「私の母の、そのまた母の父は日本人でした。子供の頃から聞かされて育ったのです」と、彼女は続けた。

小柄、黒い瞳の目元を僕は改めて見直す。そして、どこかに同胞を感じたのだった。いかにして、この日本人がマダガスカルにたどり着いたのかは分からないという。

「いつか、先祖の国、日本に行きたい。それはまだ無理だから、このオリンピックを機に、プレスセンターで日本人のお手伝いをしたかったのです」

アリジョさんは、そこまで話すと、ニコリと笑った。

そして、ついに、彼女が、僕ら日本人記者と歓喜を共にする日が訪れた。始めに書いた「橋本聖子の銅メダル」である。いつもは、おとなしく、しとやかにぞうきんがけをしていたアリジョさんが、スケートリンクから戻った僕らを白い歯と涙ぐんだ目で迎えたのだった。

アルベールビルは、人口わずか2万人ほどの町だった。そこで出会った衝撃を僕は忘れない。アンドリアミアード・タントゥリー・アリジョさん、どこかで47歳になっているはずである。

橋本聖子さんは56歳。時は流れた。29年前の2月のあの日、銅メダルを見届けた日から老記者もずいぶん歳を頂いた。だが、忘れ得ぬ日のページは色あせない。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

「喉元過ぎて熱さ忘れる」が本来の使い方である。直接的には、熱いものを飲み込んでも、喉元を通り過ぎたら熱いのを忘れてしまう、ということである。転じて、苦しかったことも、時間、月日がたてば忘れ去ってしまうことの例えとして使われる。

40年も前に、あの煮え湯が喉元を通り過ぎた苦しみを、瀬古利彦さんは忘れていなかった。1980年、当時24歳の瀬古さんが、2020年の今、63歳になった。

1980年。初夏5月24日、24歳だったこの若者は、どん底にたたき落とされた。その日、日本は夏のモスクワ五輪のボイコットを決めた。ソ連(当時)のアフガニスタン侵攻が端緒となり、これに抗議した米国のカーター大統領が西側諸国に五輪ボイコットを呼びかけたのだった。

「政治とスポーツは別物」と言われるが、実際はそうとばかりは言い切れないことは多くの人が知っている。それにしても、この80年モスクワ五輪に限れば、政治とスポーツの表裏一体ぶり「東西冷戦」が露骨になった大会となった。あえて、当時の日本政府の首脳・幹部、スポーツ界幹部の名をここでは記さない。愚かな行為を恥じて生きなければならなかった人たちを、いまさらここでさらすこともないだろう。

当時、私は、金メダル候補だったレスリングの高田裕司さん、柔道の山下泰裕さんらの涙の抗議を取材した。当然、マラソンの金メダル候補だった瀬古利彦さんも取材した。悲しかったはずなのに、瀬古さんは人前で涙を見せずに言った。「残念ですが、これで選手生命まで奪われたわけではありませんから…」。

柔道の山下さんは、次の84年ロス五輪で金メダリストになった。しかし、瀬古さんは体調不良から14位でゴールした。さらに、最後の気力を振り絞った88年ソウル五輪で、瀬古さんは入賞に届かず9位に終わった。実にフルマラソンの国際大会で15戦10勝の戦績を残す瀬古さんが、ことオリンピックにはそっぽを向かれ続けたのである。モスクワが、不運の始まりだったのか。

どの世界もそうだが、とりわけスポーツ界において「たら」「れば」は禁句とされる。瀬古さんが走らなかったモスクワ大会の後で、私はあえて、瀬古さんの師・中村清さん(当時早大・SB食品監督)に聞いた。

「出ていたら、瀬古は勝っていましたね。もっとも、走っていないから…。まあ、よほどのアクシデントがなかったら、私は勝たせていました」。モスクワのほとぼりが冷めてから瀬古さんにも聞いた。「勝っていましたね…」。

年配の方なら、中村清−瀬古利彦の特異な師弟関係を耳にされたことがあるだろう。中村さんは、瀬古少年が四日市工高時代、中距離から長距離へと進む過程で、その非凡ぶりに目を付けた。瀬古さんを早大に誘い、英語の点が足りなくて入試に失敗すると、米国に留学させ、1浪の末に早大入りを果たさせたほどだった。私は、当時から中村−瀬古ラインを知る人間である。中村さんは、瀬古さんを東京・千駄ヶ谷の中村邸の離れに住まわせ、当時「トイレ以外は一心同体」とまで言われたほどの師弟関係で結ばれていた。そのトレーニングは激しさで知られ、あっという間にライバルたちから「世界ナンバーワン・ランナー」と呼ばれるまでにのし上がった。

私は多くのレースを見たが、本当に強かった。モスクワ五輪は、まさに、その頂点で訪れ、そして霧散した。

見えざる敵に瀬古さんの信念

モスクワでは、人間どもがしでかした愚かな決断が、瀬古さんらに〝煮え湯〟を飲ませた。だが、それから40年。今度の敵は人間ではない。肉眼では見えず、声も発しないウイルスである。人間ども同士の愚かな行いは「話せば分かる」かも知れないが、新型コロナウイルスは正体不明、人間社会に得体の知れない不気味さをもたらし、いまだ終息の気配を見せない。今年2020年東京オリンピックは、中止ではなく、前代未聞の1年延期が決まった。

昨秋の話。国際オリンピック委員会(IOC)が、強引にマラソンの開催地を東京から札幌に変更させたのを受けた会見の席で、日本陸連のオリンピックプロジェクトリーダー、瀬古さんは、あるエピソードを明かした。代表たちは、大東京を日の丸を付けて走るのを夢見ていた。すでに代表を決めていた服部勇馬もその一人だった。「服部君が僕に言ってくれました。『瀬古さんがモスクワ五輪で走れなかったことを思えば、(札幌に代わっても)オリンピックで走れる自分は幸せ者です』と。涙が出ました」。

だが、試練は続いて、今年に入って新型コロナウイルスの出現である。オリンピックが1年延期となって、マラソン代表も、再び騒ぎに巻き込まれた。代表に決まっている選手をそのまま1年後も代表とするのか、という問題である。しかし、議論が持ち上がるや、瀬古さんは敢然と言った。

「男子3人、女子3人。懸命に努力して勝ち得た6人の権利を守ってあげたい」。1年延びたことで、新たな有力選手が現れるかも知れない。だが、瀬古さんは、自ら考案した選手選考で勝ち得た6人の切符を無駄にしてほしくなかったのだ。40年前、代表に決まりながら、赴くことのなかった自らのモスクワ行きの切符は霧散した。彼らにも悲しい思いはさせたくない。

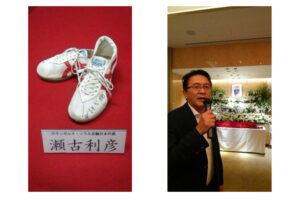

瀬古さんの全盛期を支えたシューズが現存する。広島県世羅郡にある修善院は、韋駄天の石像が建つ禅寺である。住職の神田敬州さんは「駅伝の世羅高」OBで自らも走る。寺は「靴供養」でも知られる。歴代の名選手のシューズも奉られ、瀬古さんのものも、ここにある。神田さんが「瀬古さんの涙と汗が染みこんだものです」と言う一足(写真)を紹介しておく。

40年後。瀬古さんは「喉元過ぎても熱さ」を忘れていなかったのである。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

息苦しくて参った。データに目を通す老眼鏡が曇って困った。私は「マスク」の3文字とは、ほぼ無縁の人生を送ってきたが、そうもいかない事態になった。2020年3月1日、東京マラソンの記者席で、何度もさりげなくマスクを口、鼻からずらして、口をパクパクした。金魚のごとくである。数百人で埋まった大きなフロアの空気が清浄なわけがない。

話は前後するが、記者席の入り口で、女性係員に呼び止められた。「マスクをお持ちですか?」。「ノー」と僕。実際は、家を出るとき、「時が時だから」と、家人に持たされ、ラップでくるんだ2枚をバッグにしのばせていた。係員はすかさず「これをどうぞ」と、チャーミングな笑みを浮かべたから貰った。すべてはコロナウイルスの仕業である。

本来の「コロナ」には申し訳ないが、コロナがにくい。2020年は、待ってましたとばかりに、早々から中国由来のウイルスが大暴れである。これでもかと、日を追うたびに感染者、肺炎による死者の数が更新され、瞬く間に、南極を除く5大陸に感染の波が及んだ。

余談だが、コロナはラテン語。王冠を意味する。件(くだん)のウイルスは、丸い輪を囲むように突起が飛び出している様が王冠に似ていることから名付けられたと聞く。王冠には気の毒である。我々の知るコロナは、太陽の外側に燃えさかる炎。転じて「まぶしく、あこがれの存在の君」にも例えられる。

それが、あこがれどころか、忌み嫌われる不名誉。勝利の冠を目指して戦う者には、困った存在になった。大会の多くが中止、延期、規模縮小、会場変更、日程変更などで混迷を極めた。オリンピックは、代表選手が決まらない種目もある中で、7月24日の開幕が刻一刻と近づいている(本日現在2021年に開催予定)。

スポーツ界のみならず、予定されていたイベントが、次から次へと混迷の海に漂う。延期なら少しは希望も持てる。中止に泣いた人々の悲嘆を思うと、なんともやりきれない。選手、演者らの主役、準備に邁進した裏方の努力が、日の目を見ることがない。

そんな中、ここへきて、日本人がほぼ出くわしたことのない、言い方は悪いが「珍妙、異常」な形のイベントが、流行(はやり)となった。「無観客試合」である。疫病を理由にした無観客試合の例を聞いたことがない。スポーツは、選手と観客が悲喜こもごもを共有するのが普通である。それを、無観客で、というのだから、どう見ても「異常」な形の試合である。

はじめに書いた東京マラソンは、主催する東京マラソン財団や日本陸連が「沿道での応援自粛」を呼びかけて開催にこぎ着けた。オリンピックの花・マラソンの日本代表切符を懸けたレースは、何が何でも行いたい、背に腹は代えられない事情があった。

結果は、例年100万人以上で埋まる大東京の沿道に出たのは、主催者発表で10分の1以下の7万2000人。

同じように、1週間後の8日には、男子の最終選考レース「びわ湖マラソン」と、女子の最終選考レース「名古屋ウイメンズマラソン」が行われた。こちらも、東京同様「応援自粛」つまり「無観客」が呼びかけられて開催された。私は名古屋に出向いたが、ここでもマスクマンになった。普通に慣らされた人間に、マスク越しの呼吸、取材は、どうも息苦しい。

中止、延期、無観客…嗚呼

転じてゴルフ。私ごとだが、左肩の脱臼癖からプレーは断念したが、見るのは大好きである。特に晴れやかな女子ゴルフは、グリーン上に花が咲いたようで好きである。だが、この世界もコロナウイルスが悪さした。LPGAでは渋野日向子、畑岡奈紗らが開幕を彩るはずの「ホンダLPGAタイランド」(タイ)、「HSBC女子チャンピオンズ」(シンガポール)が中止。加えて、国内の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」が、一度は無観客試合から一転、中止に追い込まれると、2戦目の「明治安田生命レディスヨコハマタイヤ」、3戦目の「Tポイント×ENEOSゴルフ」も中止になった。嗚呼、コロナがにくい。

プロ野球のオープン戦は無観客試合を続け、揚げ句開幕が延期となった。大相撲大阪場所も無観客試合。サッカーのJリーグ、昨年のW杯で人気に火がついたラグビーのトップリーグはともに開催延期に追いやられた。私は、ここ10年ほど、毎年春・夏、甲子園の高校野球を取材するのを常にしてきた。この楽しみもコロナに奪われた。そして、私がライフワークとしているオリンピックも開催危機である。寂しい。

しかし、学校が休校に追い込まれるほどの状況下である。国を挙げてコロナと戦っている時、我一人我が道を行くことは許されない。当然のことである。ここは、じっと我慢の子である。やがて「普通」が戻る日もやってくる。

話は変わる。本音を明かせば、このコラムには、2020年2月15日の出来事をメーンに書くつもりでいた。その日、私は千葉県の佐倉市にいた。この地の市営陸上競技場が「小出義雄記念陸上競技場」に改称され、そのお披露目の式典が開かれたからである。高橋尚子、有森裕子さんらを、この競技場を拠点にオリンピック・メダリストに育て上げた小出さんとの交友は以前にも書いた。会場で、小出さんの次女、正子さんがしみじみと言った。

「父は最期、肺炎で苦しみながら逝きました。コロナウイルスが肺炎を引き起こします。あの、肺炎の苦しみを皆さんに味わってほしくありません」。

息苦しいだの、老眼鏡が曇るなどと言っている場合ではないのだ。ここは、じっと我慢の子。マスク姿で取材する日々である。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

そして、厚底シューズの時代

あの長い鉄の棒はどこへ行ったのだろう。鹿児島の片田舎。県立普通高校の汗臭い陸上競技部室に、そいつは置かれていた。新入生の僕らは、この棒をまたぐことがはばかられた。「魔法の棒」は、特別の輝きをもって存在していたのである。高校を出て幾十年、数年前に講演で呼ばれて帰ったが、母校の部室は元の場所から消えていた。あの長い鉄の棒はどこへ消えたのだろう。

それは、棒高跳びのポールだった。入学早々、2級上の先輩が、この棒を使って空中に舞い上がるのがまぶしかった。映像や写真の世界では知っていたが、そのとき、初めて生で棒高跳びなるものを見た。バーは、いま思えば3メートルの少し上あたりに掛けられていたのだろう。

長い間、特に戦前において、日本の棒高跳びは、世界のトップレベルにあった。豊富な竹林から、使い勝手のいい竹のポールがいくらでも手に入ったのが、その背景にあったのだ。ちなみに、1936年ベルリン五輪。西田修平、大江季雄(すえお)が銀・銅メダルを獲得、半分ずつにしてつなげた「友情のメダル」で知られるが、竹のポールを操り、記録はともに4メートル25だった。棒高跳びは、1896年第1回オリンピックから行われているが、初期に使われていたのは木の棒だった。

しかし、あっという間に、まぶしかった鉄の時代も去って行った。鉄の棒は、日本全国の陸上部室でほこりをかぶり、やがて記憶の外へと追いやられて行った。大学に入ると、グラスファイバー全盛の時代が待っていた。

いまや、棒高跳びは、オリンピックや世界選手権など、国際大会では6メートルの空中戦が行われている。空を飛びたい人間どもは、木−竹−鉄−グラスファイバーへと、道具を編みだし、それにさらに手を加えて「より高く」を希求するようになっている。人が道具を創り、道具が人を創る。そうして、スポーツは時代を切り開いてきた。

と、ここまで書いたら、ふと、ゴルフが思い浮かんだ。本誌がゴルフ専門誌だからと、無理して書くのではない。長い記者生活のうちには、思いがけないことも起きる。世が平成になったばかりの1989年4月、僕はオーガスタにいた。

その後に行われるボストンマラソンも兼ねて、マスターズゴルフの取材をしなさいという指令だった。大会を連覇したニック・ファルドが、最初の優勝を決めた大会だった。世界の青木、ジャンボ尾崎、中嶋常幸……、世界のマスターたちが次から次へとラウンドを始めたが、ほぼ全員手にしていたのは「パーシモン」のクラブだった。あれからおよそ30年。トーナメントから柿の木は消えた。こうして、ゴルフもまた新しい時代にある。

本当に人が飛んでいる

いつの間にか、近所のおじさん、おばさんまでが走る時代になって久しい。市民マラソン・ロードレースが隆盛を極める兆しを感じて、若い頃、何度か地方の大会に足を運んだ。「フツーのおじさん」たちが会話していた。「おまえ、いくらで飛んだ?」「ここは坂が多くて、よく飛べなかったさ」。「うん? えっ?」であった。僕は地方の出だが、本州の真ん中あたりに「走る」ことを「飛ぶ」という地方があるのを初めて知った。

しかしいま、おかしいことではない。日本列島、いや世界中で、ホントに「人が飛んでいる」のだ。米国に本拠を構えるナイキ社が、厚底シューズを編みだし、世界のトップが、いとも簡単に世界記録やコース記録を作り、あっという間に、優位性は世界に流れ出た。いまや、日本でも「世間」の評判となっている。友人に60歳を過ぎた「走るおじさん」がいる。千葉で農業を営む傍ら、方々の大会で走ってきた人だが、昨年、内臓を病んで入院、ランニングにドクターストップを食らった。やっと、退院して散歩が許されたが、早速やったことは、ナイキの厚底シューズ購入だった。

「お父さん、そんなにほしいのなら、僕が半分出してやるよと言われ、3万円したけど買った。ハハハ」。リハビリの散歩で使っているが「履いているだけで、走り出しそうな感じだよ。早くレースに出たい」と、おどける。

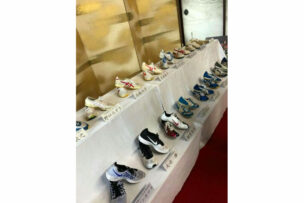

二足歩行を宿命づけられた人間は、本能の中に「より高く」「より速く」を希求しながら生きてきた。広島県中央部の世羅町に、禅寺「修善院」がある。住職で友人の神田敬州さんは、駅伝でおなじみの世羅高校OBで、50代半ばのいまもランナーである。年に一度、靴供養を行うことで知られ、本堂には、国内有数の、例えば君原健二、瀬古利彦、高橋尚子らの活躍時のシューズが奉られている。すべて、軽量化を追求した結果生まれ、一世を風靡した「薄底シューズ」だった。神田さんは言った。「最近、2足、厚底が並びました」。世羅高校OBのカロキ選手と、マラソンで日本記録を作った大迫傑選手のものである。2年前に僕はこの寺を訪れたが、厚底シューズが並ぶなど夢にも思っていなかった。

だが、ここで声を大にして言いたい。それは、過ぎ去ったものへの尊厳を忘れてはいけないということである。1964年、東京五輪のマラソンで、薄底の円谷幸吉は銅メダルを得て英雄となった。そのタイムは2時間16分22秒8である。厚底で出た現在の女子マラソンの世界記録は2時間14分04秒である。だからといって、円谷の記録を笑ってはいけない。「飛ぶ」ことなく、甲州街道をひた走った円谷の輝きが鈍ることはない。

4メートル時代の棒高跳びも、パーシモン時代の飛距離も、現代へと続くカタパルトになったのだ。あの鉄の棒はどこへいったのだろう。柿の木のヘッドも消えた――。僕らは、時代に漂いながら生きている。それでいいのだ。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

教え子はわが子です

四季がある。睦月〔むつき〕に始まって師走まで、それぞれの月に別称がある。日本人は、いつの間にか律義に「区切り」というものを身にまとってきた。年の暮れには、過ぎた一年をしみじみと振り返り、年が明けたら前を向く。春が来て、夏が来て、晩秋ともなると、また、どこかもの悲しく一年を振り返る時が近づく。

喜怒哀楽―。2019年、哀の最たるものは、親交が30数年に及んだ小出義雄さんとの永遠〔とわ〕の別れだった。長距離・マラソンの名指導者だった小出さんは、4月24日、80歳で逝った。

ひとしきり、小出さんをメディアに書き、語ると、平穏を取り戻し、静かに故人をしのびながら時の流れに身を任せるつもりだった。それが、師走に入ると、胸が高鳴ることになった。

12月16日。都心の一流ホテルで、日本陸連の「アスレティックス・アワード2019」が催された。この年、内外で活躍した陸上選手を表彰するビッグイベントで、関係者数百人が広い会場を埋めた。「リレー侍」と呼ばれる400メートルリレー日本代表を始め、優秀な選手たちが正面ステージに呼ばれ、表彰される。だがこの日は、特別な表彰も用意されていた。小出さんへの特別表彰である。

多くを語る必要もないだろう。小出さんは、有森裕子を、1992年バルセロナ五輪で銀、96年アトランタ五輪で銅メダルに輝かせた。続く2000年シドニー五輪では、高橋尚子(Qちゃん)を悲願の金メダルに導いた。さらに書くなら、同じ女子マラソンで、97年アテネの世界選手権で鈴木博美に金、03年パリの世界選手権で千葉真子に銅メダルをつかませた人である。トラックも含め、育てた幾多の選手が日の丸をつけて世界で活躍した。この伯楽をねぎらい、特別表彰しようというものだった。

しかし、さらっと終わるであろうと思われたこの「番外劇」がそうはいかなかった。少なくとも、涙もろいこの老記者には、表彰された優秀な現役選手らには失礼だが、この日のメーンイベントに映ったのである。年末に、私が連載する東京新聞・中日新聞のコラムでもあらましは紹介したが、限られた文字数では書き切れなかった。だから、この場を借りて書く。

涙を分け合ったわが子と実の娘の物語

「それでは、ここで特別賞の贈呈です」

司会者が告げると、場内の明かりが落とされた。ステージだけが明るく照らされる。賞を贈る側に1人の女性。受ける側にも1人の女性。

大きなスクリーンに、懐かしい映像が流れる。小出さんが、Qちゃんを指導する、そう、生涯大事にした「ほめて育てる」シーンだった。アップされたひげ面の小出さんが言う。「教え子はわが子と同じだよ」。

司会者が泣かせた。

「きょうは、そのわが子から、実の娘さんに記念品が贈られます」

右から、楯を持った高橋尚子さんが歩み出る。左から進み出たのは高橋正子さんだった。旧姓小出、小出さんの次女である。一瞬、目と目が合って、記念の楯が渡る。

もう、いけなかった。はっきり言おう。老記者は泣いてしまった。後悔したことがある。黒いスーツを着ていたが、シャツはピンクのストライプ。以前、このコラムでも書いたが、小出さんの遺族から戴いた形見のシャツだった。小出さんをまとっている感覚がしたのである。思わず、胸に手を置くと、期せずして涙がこぼれた。小出さんが表彰を受ける特別な日に、僕はそのシャツを選んでいたのだ。場内が暗くてよかった。周囲に涙を悟られなくてよかった。年甲斐もない。

まだ若かった、20代の頃の2人を知っている。時を経て、Qちゃんは47歳になっていた。正子さんは、学年で言えば一級下。同じ小出義雄門下生である。あの頃、正子さんは「Q先輩」と呼び、Qちゃんは「正子ちゃん」と、お互いを呼び合っていた。Qちゃんがシドニー五輪で金メダルを獲得、翌2001年、女子マラソンに世界で最初に2時間20分切りを果たしたその年、正子さんは、ロッテルダムマラソンに、2時間28分28秒の好タイムで2位になっている。明らかにQちゃんの活躍が目立つが、2人はともに同じ時期を駆け抜けた仲だった。

後日談だが、正子さんからSNSが届いた。「Qちゃんとは最近になって、ようやく気を遣わない仲になれたような気がします。監督がいた頃は、Qちゃんもかなり私に気を遣っていたのですよ!多分」。

さて、表彰を終えると、Qちゃんが私に言った。「こんな演出をしてくれて・・・。正子ちゃん、泣くかと思いましたよ」。そう言いながら、Qちゃんの目も潤んでいた。

正子さんは言った。「ピンクのシャツ、お似合いでしたよ。区切りの時に、表彰していただき、父も喜んでくれていると思います」。それからわずか、12月31日をもって、小出さんが2001年に創立した「佐倉アスリート俱楽部」は正式に消滅した。

私事だが、同じ暮れの24日、愛犬さくらがあの世に旅だった。さくらは、故郷鹿児島の桜島と、佐倉アスリート俱楽部から名付けたものだった。正子さんは言った。「さくらちゃんも、監督と同じように引き際のタイミングを決めていたのかも知れませんね。来年に引きずらないように!」

日本人は、いつの間にか律義に「区切り」というものを身にまとってきた。師走の終わりに描かれた「父と2人の娘の物語」を、僕は生涯、忘れることがない。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

竹林のひょうたん池とナマズ

年号が令和に代わった2019年も、日本は災害列島になった。ここ数年、地球の温暖化は進み、毎年、列島のどこかで水害が起きている。

10月25日は、関東が豪雨に見舞われた。特に、千葉県のあちらこちらで川が氾濫したとメディアが伝え、しばらくすると、NHKのテレビが空中からの映像を流し始めた。

「1級河川、鹿島川が氾濫しています」

という音声と共に、現れたのは、本来なら美しいはずの田園地帯が、水浸しになっている風景だった。

翌日もまた、映像が流れた。どうも「鹿島川」が引っ掛かって佐倉市の小出啓子さんに電話する。6カ月前の4月24日、80歳で亡くなった長距離・マラソン界の名指導者、小出義雄監督の奥さんである。

「経験したことのない、すごい雨でした。家は大丈夫でしたが、高崎川があふれて大変でした」

小出監督は、生まれ故郷の佐倉の地に指導の拠点を構え、有森裕子、高橋尚子らを始め、幾多の名選手を育てた。監督と僕の交流は30数年にわたって続いた。電車で、年に最低でも10数回は足を運んだから、おそらく300回以上は佐倉の空気を吸った。

高崎川。小出家に一番近い川で、これも1級河川。それほど離れていない鹿島川と合流し、印旛沼へと流れ込む。僕の知る2つの川の流れは穏やかである。生前の小出さんは、よく、この川や沼の話をした。

「魚獲りが好きだからさ、今でもよく行くんだよ。面白いから夢中になってしまうよ」

1人でも出掛けたが、コーチ連中が帯同することもあった。川魚獲りは近年始まったものではなかった。まだ幼い頃、祖父の由之助さんや、父・由松さんに教わり、生涯、続けた。由松さんは、まさに、この高崎川で魚獲り中に、投げ網が身体に絡まって溺死したという。

「それでも、おじいさん、親父が愛した川だから」

と、川通いは続けていた。ただ、この魚獲りは、指導者の道に入ると、趣味の域にとどまらなくなっていた。

「川や印旛沼で、気持ちや心の洗濯をするのさ」

と言って、小出さんはよく笑ったものである。教え子たちへの惜しみない全力指導は、心身を疲れさせる。指導の現場から、身も心も解放させ、新たな原動力を生み出してくれるのが魚獲りだったのである。有森や高橋尚子のオリンピックメダルは、これらの川や沼でする休息が、遠からず影響をもたらしていたと、僕は思う。

内臓を壊し、70歳を境に完全に酒を断ってからは、川通いは増えた。酒で「心の洗濯」をすることが出来なくなった分、それは当然だったのだろう。「酒飲みで豪放・磊落」の生き様から「酒飲み」の部分がなくなった。その分、川通いが増えたのである。

これらの川や沼では、コイやフナ、ウナギ、小魚が獲れる。それに、各地でどんどん姿が見られなくなっているナマズだ。

手作りの池でナマズはジッとしていた

コイやウナギは食料にもなったが、小出さんの場合は観賞用にもなった。獲るだけでは飽き足らず、川や沼に行くことが叶わない時、餌やりや眺めることが、全力指導の合間の「心の洗濯」になった。

小出家は、佐倉でも知られた大きな農家だった。今も、広い敷地の中には竹山がある。裏山を伝う小さな流れの途中にあるのが「竹林の池」である。もともと、母屋の近くに小さな池はあるが、竹山にある池は15年ほど前に、新たに作られたものである。

「私と2人でツルハシやスコップで掘って手作りしたものです。大変だったけど、監督が本気になって頼むから、やるしかなかったね。でも、いま思えば楽しかったなあ」

と、笑いながら偲ぶのは、今も隣に住む、同姓の小出昇さんである。監督が村のガキ大将のころ「子分」だった。かつて、東京で料理人をやっていたことから、監督の運営する「佐倉アスリート俱楽部」で賄いの仕事を任されていた。大将と子分がこしらえた池は、縦横6メートルほどのひょうたん形である。

この池には、小出さんが捕まえたコイやフナ、ウナギ、小魚たちが元気に泳いでいた。これらに餌をやることで心を癒やし、教え子たちへの指導プランを練っていたという。竹林に池を作る豪放と大胆さは、緻密と繊細の裏返しだったのだ。名指導者、小出義雄さんにとって、それは大事な池だった。教え子のコーチたちも、餌やりを頼まれることがあった。晩年になって、入退院を繰り返すようになると、その数も増えた。重篤な事態を迎えたある日、ヘッドコーチの深山文夫さんが病室をたずね、池の様子を話したことがある。

「びっくりしました。それまで意識がないように見えたのに、監督は突然目を開け『そうか!』と、元気な声を出したんです」

小出さんは話したことがある。

「指導者というのはねえ、いいときはいいが、大体は我慢の連続だね。自分も夢を持ち、教え子たちにも夢を持たせて耐えることが大事だよ」

2000年シドニー五輪の高橋尚子が女子マラソンで金メダルを獲得して以来、五輪のメダルから遠ざかっていた。それでも、夢を捨てなかった人である。

豪雨から数日。ともに「竹林の池」を作った昇さんが言った。

「ナマズは賢いねえ。池の底の砂に潜って、あふれる水に耐えていたんだ。みんな流されなかったんだよ」

苦しいときは耐え忍ぶ。そしてまた、善き日がやって来るのをナマズは待っていたのだ。豪雨に見舞われた佐倉に、小出さんを思った。小出さんはナマズに似ていた。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

ピンクのシャツと黒い礼服

最近、正確に言えば、6月12日から、古稀に近い僕が、時々、明るいピンクのストライプのシャツを着るようになった。はじめ、気恥ずかしくもあったが、これが意外と受けた(つもり)。

それにしても、今さらながら驚く。この派手なピンクのストライプを、4月24日、80歳で没した小出義雄さんは、何の違和感もなく、つい最近まで着こなしていたのだ。

千葉県佐倉市の遺族宅を訪ねたのは、四十九日に当たる6月12日。かつて、この地方の豪農だった小出家は広大な敷地を誇り、周りに木々の緑、バラの花が美しかった。妻の啓子さん、長女の由子さん、次女の正子さんとひとしきり話すと、啓子さんが言った。

「よかったら着てくれませんか。お父さんも喜びますから」と、持ち出してきたのが、ピンクのシャツだった。その場で私が着用すると3人が言った。「お似合いですよ」。背丈は私の方が高いから袖丈は短い。だが、二つ折りにすると違和感がない。胸回りはそれほど違わなかったのだろう、ピッタリだった。その日から、形見のピンクのシャツは、私の宝になった。

水をよく飲む馬とオバQ

小出さんは、女子マラソンの指導者。92年バルセロナ五輪で有森裕子に銀メダル、96年アトランタ五輪で再び有森に銅メダル、つづく2000年シドニー五輪で高橋尚子に悲願の金メダルを獲らせた名伯楽だった。世界選手権では、97年アテネ大会金メダリスト鈴木博美、03年パリ大会銅メダリストの千葉真子も教え子である。他の国際マラソン、トラック長距離種目の一流選手を挙げたら枚挙にいとまがない。

小出さんは、会う度に、よく話した。「もう一度、オリンピックでメダルが欲しいなあ」「世界選手権のメダルも欲しい」と、遠くを見つめるように言った。

高橋尚子(Qちゃん)と、有森裕子でオリンピック女子マラソンの金・銀・銅メダルを揃えた、世界的にも希有な名伯楽が、実は、心残りにしていたものがあった。

それは、世界選手権女子マラソンの銀メダルである。鈴木と千葉で金・銅は得たが、銀メダルだけが空位だったのだ。「教え子に、オリンピックの金・銀・銅、世界選手権の金・銀・銅を獲らせたら、文句あんめえよ。ね!」と、笑い飛ばしながら、実はどこか、寂しそうな目をしていた。そして時々、ふともらした。「でも、もう先は長くねえかもよ・・・」。

ひげ面、豪放にして磊落(らいらく)。飲んべえのイメージを残して小出さんは逝った。だが、小出さんの、うんと近くにいた人なら、これら豪快な様は、一面に過ぎなかったことを知っている。

私と小出さんの付き合いは30年以上に及んだ。だから知っている。ひげ面、飲んべえの内面にあった、繊細、緻密な計算、細かな気配り、これらに裏打ちされた、卓越した人を見抜く力を。鈴木博美は天才型だったが、有森裕子も高橋尚子も「駄馬だったなぁ」と、小出さんが話したことがある。

知る人ぞ知る。有森もQちゃんも、実は「押しかけ」入門だった。大学卒業を前に「頑張りますから、お願いします。教えてださい」と、幾度も小出さんのもとに参じたのだった。情熱に突き動かされた小出さんは、彼女らの面倒を見ることになるが、徐々に2人の才能を見抜いていく。

「有森は、よく水を飲む馬だった」と、小出さんが話したことがある。腹いっぱいで喉の渇いていない馬は、川辺に連れて行っても水を飲まない。だが、お腹が空き、喉も渇いている馬は、ゴクゴク水を飲むという。「有森は、何もかも吸収したがっていたんだよ。僕の指導に食らい付いてきたね」。

高橋尚子は一芝居を打って、小出さんの目を自分に向かせようとした。やっと入門を許された春、新入社員歓迎会が催された。座が盛り上がると、彼女は奇抜な格好で全員の前に現れる。全身にアルミホイルを巻き付け「オバケのQ太郎」を歌い、踊り始めたのである。この夜一番の盛り上がりとなり、高橋尚子はその日から、我々が知るQちゃんになった。小出さんは、Qちゃんの「ここ一番」にかける情熱、集中力を見逃さなかった。

後はご存じの通りである。2人は世界のトップランナーへと羽ばたいて行った。

黒い礼服と私の思い

小出さんが亡くなったのは4月24日。ほぼ1カ月前の3月末、私はセンバツ高校野球の長期取材のため甲子園にいた。その私のもとに、小出さんが率いる佐倉アスリート俱楽部のコーチから「危篤」の報がもたらされた。

続けて、長女の由子さんから「どうぞ、顔でも見せてあげてください」のメールが入った。甲子園入り直前に、佐倉のクラブハウスで、長時間、小出さんと一対一で話した。「未来を志向して、夢を持て」と、小出さんは持論を繰り返した。それからわずかのうちの急変が信じられなかった。

私はすぐに、東京の自宅に電話して、礼服をクリーニングに出すように頼んだ。仕上がりは2日後だと、妻が言った。この直後、長女の由子さんから「少し持ち直しました」と、連絡が入った。自宅にその旨電話すると、妻は言った。「礼服を受け取りに行くのはやめました。受け取らない限り、小出さんは生きているでしょ」というのだった。

センバツの決勝戦まで見届け、帰京した私も、考えは同じだった。クリーニング屋にワケを話すと「いいですよ。いつまでもお預かりします」と、快く応じてくれた。だから、私の礼服は1カ月近く、クリーニング屋に吊されていた。

* * *

黒い礼服は再びクローゼットの奥に引っ込んだ。時々身に着けるピンクのストライプが僕はお気に入りである。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

古希も近づいた老記者が、バレエ発表会の客席に座る。はじめ、居心地がいいかと問われたら苦笑するしかなかったはずだ。だが、私はいつしか鑑賞に没頭したのだった。9月の終わりの日曜日、独り千葉県の松戸市文化会館・森のホールに足を運んだ。この地を本拠に、星川舞さんが主宰する「スターバレエアカデミー」が催した発表会である。

メーンの出し物は「The Fairy Doll」。河野和洋、由利子夫妻の誘いは、胸に響く「訴え」にも似て、私は腰を上げたのだった。

簡単に言えば、寝静まった夜に、おもちゃの人形たちが踊りだすストーリー。おもちゃ屋の留守番役の少年を演じたのは小学6年生の河野球人君。客としてやって来るロシアの富豪商人は河野和洋、その妻は河野由利子。河野家がそろって、それぞれに重い役回りを演じたのである。

球人君は幼くしてバレエを始め、既に米・ニューヨークで行われた世界大会のコンクールに出場した未完の大器である。由利子はアカデミーでキャリアを積む。では、和洋は何者か―。

この日、ロシアの商人は大きな身体、ひげ面で舞台に異彩を放った。河野和洋、45歳。

1992年8月16日、夏の甲子園。河野和洋は17歳だった。背番号8を着けながら、高校野球の名門、明徳義塾高(高知)の実質エース。2回戦で対したのは石川・星稜高校。ともに優勝候補と目された好カードだった。そして、星稜の主砲は松井秀喜。プロ野球の巨人、メジャーリーグのヤンキースなどで通算507本塁打を放ち、国民栄誉賞にも名を刻む、若き日のゴジラである。

あの日、甲子園で起きたドラマは「事件」として今に語り継がれる。ベンチからの指示で、河野が松井に投じたのは20球。全て外角へ大きく外れるボール球だった。馬渕史郎監督による敬遠策だった。明徳は勝ち、ゴジラが1度もバットを振ることのなかった星稜は甲子園を後にした。ともに3年生、最後の夏だった。

甲子園には怒号が飛び、スタンドからはメガホンが投げ入れられた。「勝利至上主義か、高校野球らしさか」。この5敬遠は社会問題化したのだった。

翌年、松井は巨人軍のユニホームに袖を通し、河野は東都大学リーグの専修大学へと進んだ。ポジションは外野手だった。以後、社会人野球のヤマハー専修大学のコーチを経て、活躍の舞台をメジャーリーグに求めて渡米した。独立リーグでプレーしたが、メジャーへの夢はかなわなかった。帰国して国内のクラブチームでプレーを続け、千葉県の熱血MAKINGでは監督兼四番打者として活躍、40歳を過ぎて、埼玉県の全三郷でもバットを握った。

馬淵監督からの「花束」

この間、国内で河野の背中に躍っていた背番号は「55」である。野球通なら分かるだろう。「55」こそ、プロへ進んだ松井秀喜が背負っていた背番号であり、代名詞でもある。私は河野に問うたことがある。「なぜ、55なのだ?」。彼は答えた。「あの夏をいつまでも引きずっていたら野球は出来ない。前向きにとらえて、潔く55で行くことに決めたのです」。

40過ぎまで現役選手を続けた河野を支えたもの、それは「夢」である。「いつか、アマ野球の指導者に戻りたい」思いがあったのだ。夢を支え続けてくれたのが妻・由利子だ。

米国独立リーグの修業時代、放送局のディレクター、記者のかたわら、現地に留学していた彼女と河野は結ばれた。やがて誕生したのが一粒だねの球人君である。「きゅうと」と読ませる。お気づきの方はいるだろうか。河野の「野」から続けて読めば「野球人」である。もっとも、息子は幼くしてバレエに目覚め、その道を歩く。それは、それでいい。

日本には、一度プロのユニホームを着た者が指導者としてアマ球界に復帰するには関門がある。アマ側が用意した資格回復のための講習会の受講などがあるが、河野の場合は、そもそも事情が違った。

日本のプロ、メジャーリーグなどには門戸が開かれているが、米独立リーグ所属経験のある人は最近まで宙ぶらりんのまま、蚊帳の外に置かれていたのである。それが、やっと認められたのは昨年から。暮れに一連の審査を終えて、長年待たされたアマ資格を回復した。

そして今、河野和洋は、千葉県にある帝京平成大学でコーチ(現監督)の職を得た。「今は毎日、ユニホームを着て学生たちと過ごす日々が幸せです」と言う。

この夏、活躍の幅を広げて、球人君は舞台俳優としてもデビューした。一枚の写真がある。数年前、テレビ局の企画で松井ゴジラと河野は対面を果たした。その時、松井が球人君の肩に手を置きほほ笑む姿である。勝つために四球攻めを命じた明徳・馬淵監督の気持ちが今の河野には分かる。球人君の俳優デビューの日、楽屋には馬淵監督からの花束が届いた。

今、充実の日々を迎えて、河野和洋、元気いっぱいである。支えてくれた家族を「こんな僕でもよかったら舞台に立つ。今度は僕が支える番だ」。そんな思いがこもった発表会である。やがて、老記者から気恥ずかしさは消えうせ、バレエのファンと化していた。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

中村道子さん「お別れの会」に「昭和の妻」を思う

奥ゆかしく、たくましく生きた「昭和の妻」が逝った。中村道子さん、と聞いて、何人が、この名を思い起こすことが出来るだろう。

マラソンの瀬古利彦さんや故・佐々木七恵さん、ほかにも幾多の優秀な長距離・マラソン選手を世界に送り出した指導者、中村清さんの妻だった。中村さんは、早稲田、エスビー食品などの監督として知られた名伯楽だった。1985年5月25日、趣味の渓流釣りに出掛けた新潟県・魚野川で、増水した流れに飲み込まれ、71歳で世を去った。

あれから34年。歳月は流れ、妻道子さんの存在も、多くの人たちの視界から遠ざかっていた。その道子さんが、今年の7月1日、ひっそりと亡くなっていた。享年94歳、天寿を全うされたのだった。それから2カ月後の9月1日「中村道子さんお別れの会」が、東京・銀座で催された。早稲田のOBを中心に、「中村学校」で学んだ者たち、およそ100名が参列して、別れを惜しんだ。監督存命の頃、親しくしていただいた私にも声がかかり、出席した。

道子さんは、決してしゃしゃり出ることはなく、常に後ろから旦那様を支えることに人生を捧げた人だった。私は勝手に「昭和の妻」と呼んでいた。監督は、戦時中、早稲田を出ると「鬼も恐れる」と言われた陸軍の憲兵隊長となった人。戦後、早稲田、実業団の指導者として陸上界に復帰したが、厳しさはかなりのものだった。しかし、一方で、優しさを併せ持つ人情家としての一面も知られている。厳しさ、激しさと、対極にある優しさ、動と静を秘めた人である。

――激しさと動。かつて、東京・東伏見にあった早稲田のグラウンド。並ばせた部員たちを前に、監督が口を開く。「強くなるために土を食えと言われたら、君たちは食うか? 僕は食う」と言うや、地面の土をすくい、口一杯にほおばった監督を見たことがある。

――優しさと静。ある日、東京・千駄ケ谷の自宅を訪ねると、監督はくつろいでいた。監督はバラを愛する人だった。家の外壁に伸び、茂ったバラの葉陰から、突然、褐色の青年がヌッと顔を出してニコッと笑った。「日本に中村清あり」の紹介をたよりに、遠く、ケニアからやって来たダグラス・ワキウリ君だった。当時20歳。「なあに、バラに付く虫をダグラスに獲ってもらっていたんだ」と、監督はほほ笑んだ。

ダグラス君は、監督宅近くのアパートに住み、食事や日常の生活でサポートを受けるうちに、監督夫婦を「お父さん、お母さん」と、日本語で呼ぶようになった。彼は、監督の死去後の88年ソウル五輪、男子マラソンで銀メダリストになった。ちなみに、ソウルは監督が生まれた地だった。

瀬古さんと練り上げた弔事

早稲田時代から結婚までを監督宅で過ごした「最愛の弟子」瀬古さんは、道子さんを「本当のお母さんでした。毎日、毎日、食事を作り、僕を息子のように育ててくれました」と、偲ぶ。

監督の葬儀を前に、亡骸を挟んで、私と瀬古さんは、道子さんと向き合った。「あなたが、監督との思い出をつづり、それを瀬古が朗読したら、主人は喜んで天国に旅立てます」と、道子さんは言った。その夜、瀬古さんと弔辞を練り上げたのを思い出す。

戦地から引き揚げたばかりのころ、監督は、東京・荻窪駅近くで、露天商を営み、細々と暮らしていた。戦中に最初の妻を亡くし、幼子を2人抱えた監督のもとへ「何も来なくてもよかったのに、来てくれた」のが道子さんだった。「むしろにミカン箱を置き、本数売りの煙草を紙で巻き、カストリ焼酎など、雑貨を売っていた。妻は、一生懸命働いて僕を支えてくれた。頭が下がるよ」。

苦しい家計の中、中村さんが陸上界への復帰を目指して早稲田の学生たちの面倒を見始めると、道子さんは旦那様の情熱が我がことのように嬉しかったのだという。「学生たちに食わせながら、妻が三度三度の食事を満足にしているのを見たことがなかったなぁ」と、監督が話したのを思い出す。

後年、事業が軌道に乗り、生活が安定してからも、陸上愛に燃え、教え子たちの指導に没頭する監督を支え続けた道子さんだった。

私はかつて、監督が、まだ若き瀬古選手らを教えていたころ「指導力の条件 見つける 育てる 生かす」(二見書房刊)と題した本を書いたことがある。著者名は中村清で、監督の教えを、私が1冊にまとめたものである。懐かしくなって読み返してみた。すると、こんな一節が見つかった。

「私には娘が4人おります。みんな嫁に行きましたが、『お母さん、あいかわらずお父さんは、選手のことでいっぱいね。私たちに、あんなにやさしい言葉をかけてくれたことなんか、ないわね』と、言っておるそうです。娘たちは、家庭においても、選手というものが、最上の待遇を受け、私の愛情をより受ける、ということを、子供のころから見て育っておりますから、不平不満を申しません」

そんな父親でもあったが、道子さんは、不平を言うどころか、若者に情熱を燃やす旦那様が好きだった。昭和は遠くなったが「昭和の妻」は生き続けた。ほほ笑む遺影を見ながら、私も「ありがとう」とつぶやいたのである。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

酷暑の8月、原裕美子と、東京の下町、葛飾の老舗居酒屋・高砂家で、飲んだ。

かつて日の丸を付けたマラソンランナー、原は37歳になった。今は執行猶予中の身である。

栃木県足利市の生まれ。2000年、宇都宮の高校を卒業すると、関西の実業団、京セラへと進んだ。鍛錬は進み、05年、初マラソンとなった名古屋国際女子で見事優勝する。ホープ誕生だった。勢いのままに、その年の世界選手権ヘルシンキ大会で6位入賞を果たした。その後で、足3個所を疲労骨折して、1年余りを棒に振る。しかし、立ち直って、07年大阪国際女子マラソンで復活優勝を遂げた。

その年に大阪で行われた世界選手権に2度目の代表に選ばれた。間違いなく、日本のトップランナーだった。ただ、故障を繰り返し、オリンピックとは無縁のまま、09年3月に京セラを退社した。

故郷に帰ったが、悶々とした日々。そんな彼女に手を差し伸べたのは中学時代の恩師だった。翌年春、マラソン界の名伯楽、小出義雄さんが代表を務める千葉県佐倉市を練習拠点にするユニバーサルエンターテインメントへと送り込んでくれた。小出さんの指導で、原はあっという間に息を吹き返す。わずか7カ月あまりで、夏の北海道マラソンを制したのである。

その北海道の再復活劇の後で、記者は長時間インタビューを試みた。初秋の色をたたえた、長野の菅平高原の合宿地だった。B5版の取材ノートは10ページにも及び、中に「原の目には希望が宿っている」とのメモも残っている。

それから3年ほどして、原は一線から身を引いた。故郷を中心に活動した「原ちゃんランニング教室」などは好評だった。

ここまでが、マラソンランナーとしての道程である。しかし、むしろ、ここからが「本題」である。「徹底的に管理された京セラの9年間と、自由な雰囲気の佐倉の3年間は、180度違うものでした。それぞれにやり方があるから・・・」と、話しながら原はフッと遠くを見るような目をした。

そして「万引常習者」へ

京セラ時代に味わった管理、取り分け体重管理は厳しく、原が患ったのは摂食障害である。体重が増えると、心肺機能や筋肉に負担が掛かって、マラソンはまともに走れない。体重計に乗るのが恐かった。指導者の要求通りに行かないと叱責が待っている。隠れてものを食べる、その後で吐くという生活が続く。

摂食障害がむしばむのは身体だけではない。実は、場合によっては精神面にも合併症を引き起こす。原裕美子を苦しみのどん底に突き落としたのは「クレプトマニア=窃盗症」だった。得体の知れない衝動に駆られて、やがて彼女は万引の常習者になったのである。17年11月には最初の裁判で「懲役1年、執行猶予3年」が言い渡された。その年の夏に、地元のコンビニエンスストアで盗んだのは化粧水、菓子パンなど、およそ2600円相当だった。

2度目の裁判は昨年12月3日。執行猶予中の再犯には概ね、実刑判決が下されることが多い。だが、前橋地裁太田支部で開かれた公判で、奥山雅哉裁判官が原に下した判決は、少しおもむきの異なるものだったのである。

「懲役1年と言われ、そのまま刑務所に連れて行かれると思いました。その後で裁判官が『長くなるので座ってください』と・・・。最後に裁判官の声が明るくなりました」と原は言う。

実刑ではなく、またも執行猶予4年が付されたのである。裁判官は、いわゆる説諭で何を話したのか。少し長くなるが、とてもいい奥山裁判官の言葉を書き留めておきたい。

「摂食障害を理解し、窃盗を繰り返す障害にかかっているが、こういう障害がある他の人を救っていきたいと言っていましたよね。原則、実刑が相当だけど・・・あなたがしっかり更生することで、いい影響を与えます。他方で再犯防止が出来ないと(その人たちに)勇気を与えない結果になります」。そして、味な言葉が続く。「私も市民ランナーとして走っています。世界陸上で入賞するなど、あなたには並外れた才能、努力の才能もあります。二度と犯罪を犯さないことを期待しています。あなたの努力の才能を使って再犯しないことを実現してください」――。

あの素晴らしい判決から5カ月、佐倉時代の恩師、小出さんは80歳で逝った。その通夜・告別式に原はやって来た。私を見つけると「やっと、心の中から笑えるようになりました。元気に働いています」と話した。

いま、原裕美子は千葉市内の会社に勤め、経理の仕事を任されている。「私のことをすべて分かった上で採用してくれました。とてもアットホームな会社です」と言う。

さらに、ランナー原も復活の度合を強めている。例えば5月には、原の姿は伊豆大島にあった。かつて、世界選手権のマラソンを走った故郷足利市の先輩、西田隆維さんが企画した「ジオパークマラソン」のスタッフ兼ゲストランナーとして「声を掛けていただきました。平日は会社員、休日は陸上の現場。私の居場所は陸上競技ですから」

原裕美子は、クレプトマニアと戦うための講演会にも呼ばれるようになった。彼女は、同じ病気に苦しむ人たちに呼び掛ける。「勇気を出して、悩みを打ち明けてください。必ず助けてくれる人たちがいます」。

佐倉の恩師、故小出義雄さんの名言の一つを紹介しておこう。「出口のないトンネルはない。中で立ち止まっていたら、いつまで経っても暗闇だ」。

出口を目指して懸命に歩く原と飲んだ下町の酒は、うまかった。

この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ用品界についてはこちら

<hr>

「WE PRAY FOR JAPAN」(日本のために祈ります)。

フェイスブック(fb)の画面にこの文字が現れたのは今年の7月4日のことだった。背景には水浸しの町の写真、そして、日の丸とカンボジア国旗が置かれていた。

投稿したのは、チャン・リナその人である。南九州を襲った記録的な豪雨を憂うものだった。

1982(昭和57)年、カンボジアのコンポンチャム生まれ、リナは37歳になった。何ゆえに、彼女は日本のために祈ったのか。その生まれ年にさかのぼれば謎が解ける。カンボジアは、1970年代後半から80年代にかけて、大規模な内乱が起きていた。

ポル・ポト政権下で行われた未曾有の大量虐殺を覚えている人も多いはずだ。殺害された人々には多くの知識人、インテリが含まれていた。

リナの父親は高校教師だった。当然、殺りくの対象者である。父と母は、まだ乳飲み子だったリナを連れ、タイ国境の難民キャンプに逃がれ、そこから翌83年、難民として受け入れを決めた日本へと渡った。まだ、リナ、2歳にも満たない時だった。

以後、難民受け入れセンターのあった神奈川県で、幼稚園、小学、中学時代をこの地で暮らす。国籍はカンボジアのまま、日本の永住権を持つ。だから、リナには「二つの愛する国」がある。

身長154センチと、彼女は小柄である。だが、生来、運動神経は優れている。高校に進んで、すぐにソフトテニスで頭角を現し始めた。だが、好事魔多しである。2年の時、肘を壊して挫折、退学した。

しかし、リナは再起する。「自分探しの旅」に出たのは18歳の時だったという。鹿児島の南端・与論島でしばらく過ごし、目と鼻の先の沖縄に渡る。眠っていたスポーツの虫がうごめき始めたのは、この地でだった。手にしたのはゴルフのクラブ。用具を使って球を打つ。かつて味わった感触だが、軟式テニスとゴルフは違う。ゴルフ場で働きながら、新感覚にのめり込んで行く。当時、練習している中に「私と同じ様な体型で、すごく飛ばす少女がいました」。宮里藍だった。

やがてリナは「カンボジア初の女子プロゴルファー」として認定される。ゴルフが復活した16年リオデジャネイロ五輪では、祖国の強化指定選手になったが、実績が伴わず断念した。

大人になるまで生きたい

3年前の、2016年冬。「奇跡」は起きた。過去4度、オリンピックを現地取材した私は、曲がりなりにも五輪記者である。ある日、2020年東京五輪のメイン会場となる新国立競技場の工事状況を取材していた。ポイントを定めてシャッターを押すと、わずか2秒後、すぐ近くでも「カシャリ」と音がした。驚いて見ると小柄な女性がいた。彼女は近づくと言った。「私はカンボジア人のチャン・リナと言います。ここで20年東京オリンピックが行われるんですよね。私は国のゴルフ強化選手ですが、陸上でも出場を目指しています。外で、このことを話すのは、あなたが初めてです」。

現在、彼女はゴルフと並行して、陸上でもカンボジアの強化指定選手である。

リナは、10歳で初めてカンボジアに里帰りした時のことを忘れない。「同じ様な年ごろの子どもたちに聞いたんです。大きくなったら何になりたい?」。一人の子どもが答えた。「大人になるまで生きていたい」。恵まれた日本で生きる自分と、将来の見えない祖国で生きる子どもたちの存在に衝撃を受けたのである。そこから、リナは成長するにつれ、ある一つの思いを強くする。「私はスポーツを通して、日本とカンボジアの架け橋になる」。

16年秋から始まった、東京に本拠を置く陸上クラブ「ゆめおり」での本格的なトレーニングは現在も続く。指導する堀籠佳宏氏は08年北京五輪短距離代表、コーチには88年ソウル五輪同代表の松原薫氏らがいる。

学校には体育の授業もない、クラブ活動もない。本格的な陸上競技場は、首都プノンペンにあるナショナル・スタジアムが一つだけ。「二つの愛する国」を行き来しながらリナがまいた種が結実したのは昨年8月29日である。

インドネシア・ジャカルタで行われたアジア最大のスポーツの祭典・アジア大会の400メートルリレーに、カンボジア史上初の女子チームが出場を果たしたのである。予選で「あこがれの日本チーム」と同組で走り、最下位だった。だが、リナをはじめ「歴史的快挙」を遂げた4人の顔は輝きに満ちていた。「私だけではない。リレーなら複数で国際舞台を踏める」という願いはかなった。

歴史の扉を開いたカルテット。左か2人目がリナ

祖国では貴重なバトンなどを贈ってくれたのは、ゆめおりクラブである。アシックスグループからは、ナショナルチームのユニホームが届けられた。ほかにも、多くの「JAPAN」がリナを後押ししてくれた。「日本には感謝の気持ちでいっぱいです」と、リナは話す。

チャン・リナ、37歳。昨年11月に右膝前十字靱帯を損傷、この冬手術を受け、現在はリハビリから再起を目指すが、気力は衰えない。来年の東京に意欲を燃やし、現在は100メートルハードルと向き合っている。ゴルフの仕事、さらには、外国人を多く抱える稲川素子事務所に所属してタレント活動もこなす。「私が露出することでカンボジアをもっと知って欲しいから」。

7月4日のfbには「WE PRAY FOR JAPAN」の下に、小さく「WE ARE CAMBODIAN」と書かれていた。

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア