月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「練習場」記事一覧

1950年創業で造園業を主業務とするSASAZOが、新たな提案として発表したのが「ヨーロッパ製プール×自宅ゴルフ練習場」を組み合わせた『リハビリ・リゾート』空間だ。

祖業である日本庭園づくりで培った造園技術をベースに、「庭をつくる」から「人生を豊かにする空間をつくる」へと事業領域を拡張。

高齢社会を背景に、水中リハビリや高齢ペット対応といったコンディショニング視点を取り入れた空間設計に挑戦している。

中核となるプールは、フランス製「マジラインプール」を採用。

水中では浮力により関節への負荷が陸上の約10分の1に軽減されるとされ、筋力維持や機能回復を目的とした運動に適している。

オプションの水流システムを加えれば、適度な負荷をかけたウォーキングも可能だ。

併設するゴルフスペースは、約5m×3mのコンパクト設計。

パターやアプローチなど“身体を動かすための練習”に特化し、数値計測を主目的としない点が特徴。

プール(7m×3m、水深1.2m)は施工費約1000万円、ゴルフスペースは約100万円前後が一つの目安となる。

同社は「こうした空間が自宅や別荘で実現できる」という提案モデルとして位置づけており、自社敷地内に展示場を設営した。

同社笹倉代表は、

「売上よりも、つくって良かったと言ってもらえる事例を一つずつ増やしたい」

と語る。

ゴルフ、健康、ライフスタイルを横断する新しい空間提案は、ゴルフ場併設型ヴィラや富裕層向け別荘開発など、ゴルフ産業周辺への応用余地も感じさせる。

コロナ特需消滅によるゴルフ練習場来場回数減少は遂に5月終焉した。

昨年末で終了した特定サービス産業動態調査ゴルフ練習場利用回数とカードシステム利用回数を連結すればコロナ特需の推移が読み取れます。〈グラフ〉

コロナ以前の水準を2019年12月とすれば

・2021年12月末時点ピーク117%増加

・2025年5月末時点ピークより▲15%減少

・2025年5月直近12ヶ月合計、2025年4月直近12ヶ月合計はどちらも1打席あたり▲0.4人で同水準であり減少が終焉したと判断できます。

2025年ゴルフ対象人口が2019年より▲4%減少したと考えるべきですからゴルフ産業はコロナにより「6%需要増を享受した」といえます。

今後の来場回数増減はコロナ以外の要因と考える必要があります。

ゴルフ需要全国合計の推定

このカードシステムデータは「22万7000人の正確な記録であり、全ゴルフ練習人口の3%」と推定されるので需要全国合計が推定できます。

●2025年5月末時点

・ゴルフ練習場人口 757万人

・年間来場回数 9399万回

・新来1回限りビギナー 9万5千人

・不安定ゴルファー 561万人

4月末

集計期間:2024年5月1日~2025年4月30日

比較対象期間:2023年5月1日~2024年4月30日

集計打席数:1,913

集計実働顧客数:226,499

5月末

集計期間:2024年6月1日~2025年5月31日

比較対象期間:2023年6月1日~2024年5月31日

集計打席数:1,913

集計実働顧客数:227,073

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

埼玉県所沢市。全64打席、250ヤードの広大な練習場・新富ゴルフプラザがある。ここは今では珍しい「コースボール」が打てる練習場だ。一方、この練習場にコースボールを供給しているのが、ロストボール販売業の老舗・アイゴルフ。同練習場のボールへのこだわりを創業58年の技術力で支えている。そこでGEWでは、若き2代目経営者同士である、新富ゴルフプラザの坂東枝美子専務と、アイゴルフの岩崎陽平社長による対談を掲載。「練習場とコースボール」に込めた想いについて語ってもらった。

新富ゴルフプラザの最大の特徴は「コースボール」が打てるということですが、まずはそこに込めたこだわりについて教えて下さい。

坂東 分かりました。当練習場では1990年の開業時よりコースボールを使っています。創業者である父が熱心なゴルファーだったということもあり、ゴルフ場に近い本格的な練習ができる場所にしたかったんだと思います。

新富ゴルフプラザ

岩崎 当社も多くの練習場と取引がありますが、大半は「レンジボール」を使っていますよね。コースボールが打てる練習場は、各都道府県に1場あるかないかくらいです。

練習場が約2400か所なので、2%程度。少ないですね。

岩崎 僕がこの業界に入った1998年頃はコースボール使用の練習場はまだ数多くありました。ただ、色々な事情で次第にコースボールで練習するという文化を守れなくなってしまったんでしょうね。

それは何故なのでしょうか?

岩崎 一番の理由はコスト面ですね。レンジボールの方がコースボールに比べて10倍の耐久性があると言われていて、買い替え頻度が少なく済みます。

それはかなりの違いですね。

坂東 当練習場も毎月1万球ずつ、年間12万球を毎年入れ替えています。

岩崎 レンジボールなら年間4万球程度でしょうね。12万球なら3年分になります。それだけに新富ゴルフプラザさんは希少な練習場ですよ。

坂東 ありがとうございます。父が他界し、私がこの練習場の経営を継いだのは6年前なのですが、その時にこの練習場の強みを再度考えてみたんですね。そこでスタッフやお客様にヒアリングしたところ、「コースボール」という声が多かったんです。生前、父もボールにはこだわっていて、自ら集球室に入って良いボールと悪いボールを仕分けていたらしいんです。

新富ゴルフプラザ 坂東枝美子専務

岩崎 それはすごい。

坂東 昨年の開場35周年の時にキャンペーンを実施して、350人のお客様にアンケートを取った時も、8割の方が「コースボール」が当練習場の魅力だと答えてくれたんです。これはもう何が何でもコースボールを残して、さらにブラッシュアップしたいなと思ったんですね。お客様には常に品質の良いボールで練習してもらいたいので、毎月1万球の交換は当社のこだわりですね。

「150ヤード」を極めるコースボールのメリット

練習場でコースボールを使うメリットはどんな点でしょうか?

坂東 一番は「打感」だと思います。コースボールはレンジボールに比べて打感が柔らかいですよね。

岩崎 そうですね。レンジボールは耐久性を重視しているので、硬質のカバーが使われていて打感も硬くて重たい。フェースに当たった瞬間に「ガチッ」とした感触がありますからね。一方、コースボールは柔らかい打感で、フェース面に吸い付く感じがあります。レンジボールもワンピースとツーピースがあって、ツーピースなら柔らかい打感になるのですが、やはり完全に同じではありませんからね。

アイゴルフ 岩崎陽平社長

坂東 実は以前別の業者さんからレンジボールに変えませんかと提案されたことがあるのですが、コースボールの打感の良さを評価してくれるお客様が多いので見送りました。

岩崎 それにレンジボールはコースボールに比べて一般的に10%~20%程度、飛距離の正確性が落ちる構造になっています。

坂東 まさにその飛距離に関連してなんですが、新富ゴルフプラザのコンセプトは、「150ヤードを大切にする」ということなんですよ。ゴルフで重要なのは150ヤード以内の精度を上げることで、そのためには正確な距離を把握することだと考えています。ただ、岩崎さんがおっしゃるように、レンジボールはコースボールと飛距離の正確性が違うので、それに慣れてしまうと、実際にコースに出た時に距離感が合わなくなってしまう。150ヤード以内にターゲットを多く配置しているのもそれが理由で、日頃から練習場でもコースボールで正確な150ヤードを磨いてほしいんですよ。

フェアウェイを見ると、坂東さんの狙いが実によく分かる構造になっています。

岩崎 それとコースボールはモデルごとに風の影響なども考慮してスピン量が調整されています。一方、レンジボールは一般的にスピンがかかりにくいため、低い弾道になりやすい。その分、左右のブレが少なくなる傾向にありますが、やはり実際の球筋とはズレが生じます。

よく練習場では真っすぐ飛ぶのに、コースだと曲がるという人がいますが、ボールの違いも影響していそうですね。

岩崎 はい。番手ごとのスピンやボールの高さを知ることもゴルフには重要なのでコースボールで練習する利点は大きいと思いますね。それと今言ったように、ボールが上がらないので無意識のうちにボールを上げようと力んで煽り打ちになります。練習場で逆に下手になっちゃうということもあるんですよ。

坂東 実は1階の5~7番打席に練習場で初めて「ラプソード」の弾道測定器を導入しました。最近はトップトレーサー・レンジやトラックマンレンジなど、弾道測定器を入れている練習場が増えていますが、使用しているのはレンジボールなので、コースボールにデータを変換してくれているとは言え、やはり正確な弾道データではないと思うんですね。その点、コースボールなら補正などせず、本当の意味で正確なデータを知ることができます。

それは大きな利点ですね!

岩崎 それとね、例えば新しいドライバーを買ったら、やっぱりコースボールで試したいじゃないですか? あとコースボールは球が統一されていない一方、様々なメーカーやモデルが混ざっているので、一度に色々なボールを試せるメリットがあるんですよ。自分のエースボールが見つかるかもしれない。

坂東 当練習場は1球1球こだわって練習する熱心なお客様が多いので、アプローチ用とショット用でモデルごとに分けている方もいます。色々なモデルを打てるのはそういった利点もあると思うんです。あと練習場の悩みで多い、レンジボールにコースボールが混ざるということがないのも利点です。

岩崎 お客さんが自分のバッグからコースボールを出して打っちゃうという問題ね‥‥。これ本当に多くて、ある練習場だと半年で1万球のコースボールが混在していたことがあったくらいですよ。

坂東 多いですね!

左:アイゴルフ 岩崎陽平社長/右:新富ゴルフプラザ 坂東枝美子専務

岩崎 きっと練習場で自分のボールを打っちゃう方は癖になってるんでしょうね‥‥。それに回収ボックスを置いていても、意外と出てきたコースボールをそのまま打っちゃう人が多いんですよ。

コースボール出たからラッキーみたいな。それによって起きる問題って何でしょうか?

岩崎 一番はネットへのダメージが大きく、補修費用がかかるということですね。

マナーもしっかり守れるゴルファーにならないといけませんね。

岩崎 本当にそうですね。その点、最初からコースボールを使っている新富ゴルフプラザさんは、そういった問題が起きないんですよ。

それに奥行きが250ヤードあるのでネットまで届くということもまずなさそうですね。

坂東 はい。男性でも200ヤード飛ばす方は少ないので、奥のネットに直接当たることは非常に稀ですが、品質管理のために月に1回はネットの点検を行っています。

高品質のボールを供給するアイゴルフの技術力

練習場でコースボールを使うメリットはよく分かりました。次に気になるのがボールの品質ですが、その辺りはいかがでしょう?

岩崎 練習場に納品している「コースボール」は、いわゆる「ロストボール」です。ロストボールとは周知のようにゴルフ場でOBや池に入ってしまったボールのことで、それを当社が仕入れて、洗浄と選別をし、練習場に供給しています。

選別は自動ですか?

岩崎 多くの女性スタッフが全て手作業で行っています。品質を見極めるのに慣れた熟練スタッフです。

坂東 手作業なんですね!

岩崎 はい。自動化も検討しましたが、やはりそこは人の目でやった方がいい。その代わり1日にそんなに多くは選別できませんが、手作業にすることで納品先の求めるご予算や品質に合わせてランクを細分化できます。

新しいコースボールの納品風景

打席を見てきましたが、『プロV1』とか結構良いモデルも供給しているんですね。

岩崎 そこはバランスですね。ハイブランドばかりに寄せてしまうと練習場さんの負担も増えて良くないし、玄人志向に見えて何となく来にくい練習場になっちゃう。そこは選別の機微というか、バランスを意識しています。その中で、新富ゴルフプラザさんの場合はカラーボールや企業ロゴが入ったボールは混ざらないようにしているのと、「練A」という練習場向けの中で一番高品質のコースボールを卸しています。

坂東 ボールに入っている「新富ゴルフ」の黄色い文字や線も岩崎さんが提案してくれて、実は今日初めて見たのですがイメージ通りでとても気に入っています。

岩崎 ありがとうございます!

坂東 実は私が継ぐ前はボールに赤の線を入れていたんです。ただ赤は色が落ちてクラブにつくと目立つというお客様の声が多かったんです。

岩崎 一般的なレンジボールは基本的に赤い線ですからね。赤は「持ち出し禁止」という警告の意味合いは強くなります。

坂東 そうなんですよね。何かしらの目印は入れたい。でもお洒落にもしたいという中で、岩崎さんがボールの白に近い黄色を提案してくれたんです。

岩崎 当社も青や緑など色々な色を試しましたが、黄色なら剥げても目立ちにくいし、まとまるとキラキラ光って見える。その提案を坂東さんが採用してくれたので、他の練習場と差別化できていると思います。

ボールのロゴに被らないように黄色い線と「新富ゴルフ」の文字が綺麗に印刷されている

坂東 本当に綺麗ですよね。「新富ゴルフ」の文字もとても良い。実はこれも最初「Shintomi」とローマ字で入れていたんですが、もっと目立つようにしたかった。それで岩崎さんと相談する中で、このフォントでこの大きさで「新富ゴルフ」と入れてみたらどうかとご提案をいただき今回の形になりました。黄色のおかげでこれだけ大きく文字を入れているのに悪目立ちしない。すごく気に入りました!

岩崎 ありがとうございます。実は印刷方法にもこだわっていて、印刷と言っても、インクジェット、オフセット、レーザーなど色々な種類がありますが、当社が採用しているのは「PAD(パッド)転写」という方法です。

PAD 転写の様子

特殊な方法なんですか?

岩崎 はい。ボールは球体なので平面のものに比べて印刷するのが難しい。特に今回のようにボールを一周するように印刷するのはボールメーカーもなかなかやりません。ロゴやモデル名はボールの4点に印刷されているじゃないですか? ネームサービスもワンポイントが多いのはそれが理由です。一方、PAD転写は帯状の柔らかい型を使って、ボールに沿うように印刷できるため、球体でも対応できます。ただ、業務用のPAD印刷機は高額ですし、型の幅もボールに合わせて微妙に調整しなければいけないので、ここまでやっているボール屋は珍しいと思います。

一日何球くらい印刷できるんですか?

岩崎 頑張って作業しても数千球が限度ですね。新富ゴルフプラザさんの場合は、今言ったようにボールにぐるっと1周印刷するので、数日かけて作業しています。

坂東 そんなに時間がかかっているとは知らなかったです!

岩崎 それと細かいですが、黄色い線と「新富ゴルフ」の文字が、ボールメーカーのロゴとロゴの間に印刷されるように都度手置きで調整しています。自動化だとそこまではできませんから。

手間とコストがかかることなんですね。

岩崎 はい。やはり当社は同業者の中でもパイオニアでいたい。ボールの買取りから洗浄・選別・印刷まで一気通貫で内製化できているボール屋はなかなかないと思います。そのために他ができないことを常に探っていますね。

坂東 さすがですね!

新富ゴルフプラザの高品質のコースボールにはお二方のこだわりが凝縮されているんですね。

練習場×コースボールのこれから

左:アイゴルフ 岩崎陽平社長/右:新富ゴルフプラザ 坂東枝美子専務

今はレンジボールも価格が高騰しており納期もかかります。もっとコースボールを採用する練習場が増えても良いような気がしますね。

坂東 そこは客層やニーズによっても変わると思いますね。レンジボールの統一感が良いという練習場もあると思いますし、距離のない練習場だとネットの交換頻度も上がってしまいます。

岩崎 それにレンジボールの耐久性は魅力です。ただ、確かにレンジボールは価格が上がる一方で、半年から1年先まで入らないという状況の中で、コースボールに戻す練習場が出てくる可能性もあります。そこは全部がコースボールにすべきだということではなくて、練習場ごとに特色があって良いと思うんです。その中の一つにコースボールという選択肢があればいいと思う。2028年からボールのルールが変わるという中で、飛距離ばかりではなく「アプローチが上手い人が勝つ」とか、ゴルフ練習場もSDGsに取り組まないといけないという中で、「コースボールはエコ」だとか、色々な打ち出し方ができると思います。いずれにしても当社は練習場のあらゆるボールのニーズに応えられる体制でいます。

坂東 私も今後ボールのルールが変わり、コースボールの飛距離を落として、飛ばないボールに変わると聞いた時に、益々コースボールが使いやすくなると思いました。つまり飛ばしではなく、打感の良さと距離の正確性が今後重要になってきて、150ヤード以内の大切さを訴えている当練習場と親和性があると思いました。

最後にまとめをお願いします。

坂東 岩崎さんと初めてお会いしたのは10年くらい前で、すごくエネルギーのある方という第一印象は今も変わりません。ボールの黄色いマークもそうですが、当社の身になって色々提案してくれるので助かっています。年代も近いし気軽に相談できるのも心強いです。これからもボールの品質含め一緒に取り組んでいきたいですね。

岩崎 ありがとうございます。坂東さんはパワフルで、常に挑戦するという考え方が僕と似ていて仕事していて心地良いんですよ。女性の練習場オーナーとしても唯一の存在だと思いますね。これからもよろしくお願いします。

【動画】コースボールが打てる練習場「新富ゴルフプラザ」を紹介

今や希少なコースボールを打てる練習場、新富ゴルフプラザ。そこで打てるボールは、アイゴルフの長年の技術力が入っているものだということが分かった。コースで即役立つ距離感を磨きに、同練習場を訪れてみてはどうだろうか。

最後に新富ゴルフプラザの紹介動画を観てもらいたい。

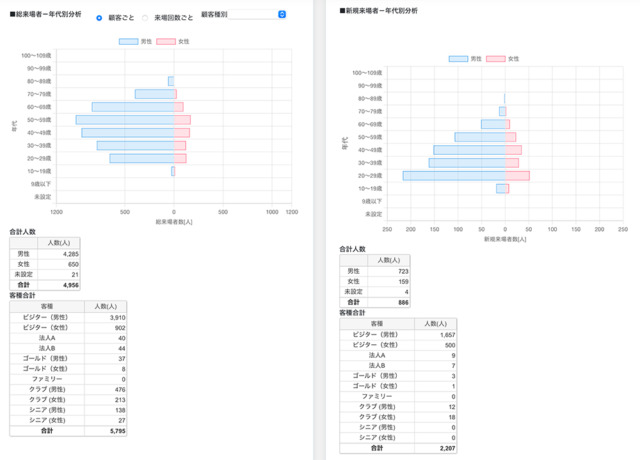

昨年の春、私達は「リライト式カードリーダの製造終了」に伴い「LINEアプリ」と「QRコード」を活用した次世代練習場システムについて本誌で紹介しました。そして、1年がかりの開発を経て、本年4月2日より本格展開することが決まりました。私達の想いは、お客様と良好な関係を築くために、お客様に関わる1)情報の収集・管理、2)情報の確認・可視化、3)情報の活用、4)お客様動向の定量検証を新システムにて一気通貫で展開し、私達が抱える顧客関係管理(CRM)の課題解消に繋げることにあります。

そこで、新システムの導入で4つの「CRM課題」が、いかに解消されるのかを紹介してゆきます。

1) お客様情報の収集・管理

練習場で管理する情報には、氏名・住所などの個人情報と残高・利用履歴などのカード情報がありますが、個人情報とカード情報の連携には、お客様が個人情報を提出し、私達がお客様のカードに個人情報を紐づける必要があり、稼働負担が大きくなります。この課題に対して「LINEアプリ」と「QRコード」を活用し、「LINEアプリ」のカメラで「QRコード」を読み取ると、LINEを通じてお客様が入力した個人情報と、QRにてチャージした残高や利用履歴が自動的に紐づくため、情報連携の稼働軽減とシステムのカードレス化に繋がります。

2)お客様情報の確認・可視化

お客様情報を収集・管理することで、私達は情報を遠隔で確認できる反面、お客様はチャージ機や配球機でしか自分の情報を確認できないので、利便性が低下します。この課題に対して「LINEアプリ」に「QRコード」と共に、新システムのサーバーから転送したデータを表示させることで、LINEでのチャージや球出しに加え、残高・利用履歴を遠隔で確認できるため、利便性の向上に繋がります。

3)お客様情報の活用

お客様情報を収集・管理し、確認・可視化することで、私達はお客様の行動履歴や属性を分析できます。しかし、情報を分析し傾向を把握しても、お客様へのアプローチ(情報の活用)が、対面営業やDM施策といったアナログな活用に留まり、システムを活用したアプローチが困難でした。この課題に対して、以下で紹介する3つの「CRMツール」を開発し新システムに搭載することで、効率的で有効なアプローチを展開し、お客様との良好な関係構築に繋げます。

【デジタル会員証】

私達とお客様を繋ぐ会員証は、アナログのカードからデジタルへと移行しています。最近では独自アプリを開発し、会員証の表示やお得な情報を発信する企業が増えています。しかし、お客様の端末に様々なアプリが氾濫すると、独自アプリは埋もれてしまい、お客様とのコミュニケーションが滞ってしまいます。

そこで、お客様がコミュニケーションツールとして頻繁に使用している「LINEアプリ」とデータ連携し、LINE上に「QRコード」を添付したデジタル会員証を表示することで、お客様との接点機会を向上させます。

【メンバーシッププログラム】

また、会員登録したお客様の利用履歴をもとにリワード(特典)を進呈する「THGメンバーシッププログラム」を導入し、ロイヤリティの向上に繋げます。これは、期間中のチャージ金額と来場回数に応じてランクを付与し、ランクに応じてボール単価や付帯サービスの割引が享受できるプログラムです。お客様は、チャージ金額・来場回数・ランクを「LINEアプリ」でリアルタイムに確認でき、ロイヤリティの高いお客様ほど魅力的なサービスを享受できます。ランクやリワードは個別に自動更新するので、効率的なロイヤリティの向上に繋がります。

【カスタマイズ通知】

さらに、個々のお客様の利用履歴や属性をもとに「LINEアプリ」でお得な情報を発信する「カスタマイズ通知」を展開します。DMは郵送費用がかかり、メールでは情報が埋もれ、またLINEでは個々のお客様へカスタマイズした情報発信が困難です。

そこで新システムでは、収集したデータをもとに様々な条件でフィルタリングをかけ、個々のお客様の利用状況やステータスに応じて、カスタマイズされたお得な情報をLINEで通知することで、綿密なコミュニケーションに繋げます。

4)お客様動向の定量検証

私達は地域で暮らすあらゆる世代の人々に対して、健康で豊かな暮らしにつながるサービスを提供し、お客様が生涯に渡りサービス享受していただくことを目指しています。そのためには、付加価値の高いサービスを提供し、ロイヤリティを高め続けることが重要です。しかし今まで、私達はお客様のロイヤリティを高めるために展開したアプローチの影響や効果を定量化して検証する術がありませんでした。

この課題に対し、新システムでは、お客様へのアプローチにより得た影響や効果をLTV(顧客生涯価値)で検証してゆきます。LTVは、購入期間×購買単価×購入頻度で算出されます。新システムでは、期間中(購入期間)の、チャージ金額(購買単価)と来場回数(購入頻度)により、個々のお客様のステータスを7段階でランク分けします。

つまり、新システムで付与されるランクは、お客様のロイヤリティをLTVで定量化したランクであるため、期間中のアプローチにより変動した各ランクのお客様の増減数を分析することで、ロイヤリティの定量検証に繋がります。

このような想いを込めたシステムが、4月2日より本格稼働します。今後試行と検証を繰り返すことで標準化し、多くの練習場に広く水平展開することで、私達と共にCRM課題の解消につなげてゆければ幸いです。私達の挑戦は続きます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

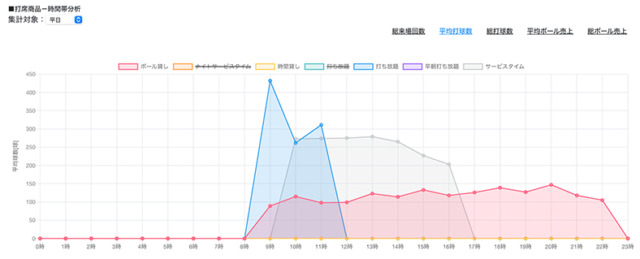

今回は、最近追加したばかりの機能である「打席商品分析」を紹介します。「打席商品」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言えば「時間貸し」や「球貸し」など、打席で練習する際の「プラン」だと考えてください。

時間貸しと球貸し以外にも何かあるの? と思うかもしれませんが、このシステムでは時間貸しに「球数制限」をつけたり、球貸しに「時間制限」をつけたりできます。

打席商品の構成によって、集客や客単価は大きく左右されます。経営の重要課題と言えますので、今回は打席商品を効果的に構成しているいわき市の荒川ゴルフクラブのデータを使いながら、現状分析をしていきます。同施設の佐藤社長が、データの公開を快く承諾してくださいました。先に荒川ゴルフクラブの料金体系を説明しておきます。

図1

まず「球貸し」です。図1のように時間帯や平日・土日祝日で単価が違い、ボール代の他に入場料・照明料がかかります。

図2

図2が時間貸しの説明です。時間貸しだけで4種類設定されていることが分かります。

では、分析画面を見ていきましょう。まず、図3のように分析の期間を指定できますが、今回は2024年3月の様子を紹介します。分析の時刻範囲を指定することもできますので、後で説明します。

図3

「家事の邪魔」の男性客

図4

荒川ゴルフクラブでは平日と土日祝日で料金体系が大きく違うため、まずは平日の様子から見ていきましょう。図4は、時間帯ごとにおける打席商品ごとの来場回数です。9時のオープンと同時にほとんどの来場者は「打ち放題」を選択していることが分かりますね。佐藤社長は分析システムが完成する遥か前から来場者の様子を観察し続け、その結果、

「平日午前中の客層は、奥様から『家事の邪魔だからどこかに行ってきて』と言われた年配の男性」

と判断。そこで、9時のオープンから12時までは、打っても打たなくても気兼ねなく滞在してもらえるプランを考えました。9時に利用開始した人の多くは12時まで打席を利用するので、9時オープン時点で満席になるとお昼を過ぎるまで打席に入れません。そのためオープン前に行列ができます。

ちなみに、この時間帯でも「球貸し」を選択できますが、多くの来場者は佐藤社長の見込み通り「打ち放題」を選択しています。

午後になると300球の上限付きの「サービスタイム」を選択する人が増えます。「球貸し」を選択する人よりも少し多い感じでしょう。平日の午後も、平日休みの若い人が来場して、12時から16時半までのサービスタイムに300球の上限を設けています。「300球上限つき時間貸し」などと制限があるようなネーミングではなく、単に「サービスタイム」と名付けたのは流石だと思います。サービスタイムが終わる16時半以降は、仕事を終えた人たちが「球貸し」で利用しています。

図5<br />

図5は、それぞれの打席商品の打球数です。9時から12時までは、お友達とゆっくりお話しできるよう、「打ち放題」の時間制料金にしていますが、荒川ゴルフクラブの常連さんは熱心なゴルファーが多いので、実際にはかなりの球数を打っています。午後のサービスタイムは平均すると、300球に少し届かないくらい。「球貸し」の平均打球数は150球弱なので、ほぼ倍ということがわかります。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

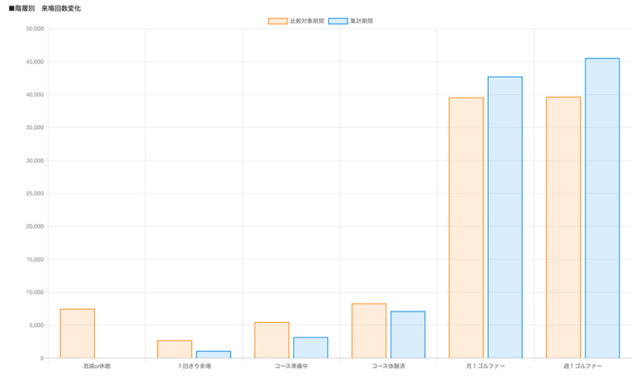

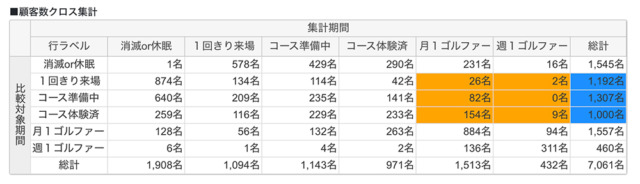

今回も前号に続き、来場者の「安定化」を判断する分析手法です。来場回数で見ていきましょう。

図8は来場回数の増減クロス集計表です。表の見方は顧客数クロス集計と同じで、赤字が2022年に比べて2023年が減った部分です。月1ゴルファーだった人が週1ゴルファーになれば来場回数は当然増えます。横軸の月1ゴルファーに縦軸の週1ゴルファーの値を見ると、3990回で来場回数は増えていますが、逆に週1ゴルファーが来場しなくなった分は横軸の週1ゴルファーに縦軸の消滅または休眠のマイナス503回とわかります。

図8

図9は来場回数の増減と該当顧客数をまとめた表です。さらに図9からトップ5をまとめた表が図10の来場者数・来場回数増減結合のTOP5です。2022年に1回も来場しなかった人が、月1ゴルファーになった人の231名・5639回が最も増えた区分で、逆に最も減ったのは、週1ゴルファーだった人が月1ゴルファーに降格した136名のマイナス4759回です。

図9

さらに、来場者数・来場回数増減結合のTOP5をグラフにしたのが図11です。減った部分は月1もしくは週1ゴルファーだった人の部分が大きく、常連の来場頻度が減ったという感じです。

図11

上位要因の階層別該当顧客数が図12のグラフです。2022年に月1ゴルファーだった人が、2023年に週1ゴルファーとなったのは、人数的には94名ですが、3990回分増えた様子も掴めます。

図13は2022年・2023年での各階層の回数比較で、常連階層の来場回数自体は増えています。また 図13の差分を表示したのが図14で、回数としては常連が支えている様子がわかります。

図13

図14

図13・図14のグラフの数値を表にしたものが図15です。月に1回以上来場している「安定ゴルファー」の人数は27%程度ですが、回数としては88%程度を占めている。このことから「安定ゴルファー=常連」の来場回数や打球数が増える工夫をすれば、売上に直結すると言えます。練習場が定期的に行なう月例コンペや来場特典は、常連のゴルフ活動が活発になるきっかけ作りに役立つと言えるでしょう。とはいえ、今の常連が永遠にゴルフ練習場を支えてくれるわけではありません。

図15

図16は、以前紹介したゴルフ産業需要研究所・山岸勝信代表のものです。コロナ特需ピークの2021年前後の様子を見ても、新規・休眠層から再開層の上乗せがなければ、来場者数も来場回数も基本的には右肩下がりになります。引越しや高齢での引退もありますので、経営を維持していくためには新規・再開層を積み上げる必要があるわけです。

図16

このグラフも当社の分析システムでは図17、図18のように簡単に表示できます。なお、今回データを提供いただいた西の森ゴルフパークは2021年に当社システムに入れ替えたため、それ以前のグラフは出ていません。細かいデータが多いので理解が難しいかもしれませんが、山岸代表が話すように「単に来場者の増減だけを見るのではなく、その内訳を分析することで施作の成果がわかる」ことは確かです。

図17

図18

新規来場者の「集客と常連化」は経営の最重要課題です。そのために何をすべきかをデータを元に考え、成果をデータで振り返る。その繰り返しが大切なのです。

なお、このシステムでは自社の練習場の来場詳細分析だけでなく、分析システムを利用している全練習場のデータを使った分析結果も参照できます。商圏等が違うため、他社との比較分析が万能ではないものの、全体の動向を把握することは経営判断の参考になるでしょう。

西の森ゴルフパークの中川支配人とは先日、分析画面を一緒に確認しながら、課題や改善ポイントを議論しました。他の練習場の取り組みも同時に説明しましたが、それでも理解するのに骨が折れたそうです。

ただ、この原稿を事前に読んで頂いたところ「だいぶ理解できた」とのこと。近年のシステムは、データ自体はデータベースにしっかり溜まっていますが、使用者が理解しやすい状態で表示することがシステム提供者としてすべきことです。さらに、その分析結果をどう理解してどう活用すべきかまで紹介・提案できてこそ、初めてシステムが活きてきます。誌面で紹介する機会を頂き、感謝しています。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

■部活動の廃止

日本中学体育連盟は、2027年度より全国中学校体育大会において、部活動の設置率が男女とも20%を切る水泳など9競技を実施しないと発表しました。背景には少子化や教員の過労働があり、当社が位置する兵庫県川西市も、2025年度までに市立中学校の全ての部活動の廃部を目指しています。そして川西市は本年度より、部活動の代替組織を設立し「地域クラブ」として地域の事業者や団体へ公募し始めました。

■地域クラブの創設

そこで私達は、市内の公立中学校に通う全ての中学生を対象に「ジュニアゴルフクラブ」を創設し、市より「地域クラブ」としての承認を得て、本格的に活動を開始しました。このクラブは、毎週月・水・金の18時~19時の活動で、川西市教育委員会が市立中学校(全7校)に通う中学生を募集し、私達が支援する大阪大学ゴルフ部の大学生がボランティアで顧問・世話役を担い、野原興産株式会社が活動拠点として練習環境・練習用具を提供することで「産官学」が連携した「部活動の地域移行」のモデルケースとして注目されました。昨年10月・11月には体験会を開催、総勢52名の中学生が参加しました。

■地域クラブの現状

市が設立した「地域クラブ」には、48の事業者や団体が承認を受けて本年度6月より活動を開始しました。しかし、割安で義務感が強かった部活動と違い、割高で自由度の高い「地域クラブ」への学生の関心は低く、創設したほとんどの「地域クラブ」に学生が集まらず、活動が成り立たない事態になりました。「ジュニアゴルフクラブ」の体験会には52名の中学生が参加したにも関わらず、今春からの在籍者は3名となり、私達が期待するほどの中学生を集めることができませんでした。

■地域クラブの課題

青少年の育成と技能の向上として浸透してきた「部活動」の醍醐味は、青少年が「目標」を抱き活動することで自己肯定感を育み、自主性・協調性・責任感が養われることにあります。しかし「地域クラブ」の多くは、青少年が「目標」を抱く機会が用意されておらず、活動への動機づけが不十分な現状です。昨年実施したゴルフ体験会も、10月の受講率が85.5%に対して、11月は60.5%まで低下。つまり、関心を抱き一度は参加しても、日々の活動や練習に対する明確な「目標」がなければ、持続的な活動に繋がらないことが明らかになったのです。

■「目標」を抱く機会の創出

青少年が「目標」を抱く機会は、スポーツ系の活動であれば「大会・試合」、文化系は「演奏会・発表会」、習い事やスクールは「昇級・技能試験」です。こうした機会を定期的に用意すれば、青少年は目標達成を目指して持続的に活動しようと考えます。そこで、「ジュニアゴルフクラブ」を持続的な活動へ繋げるために2つの機会を用意しました。

1つ目は「ラウンド体験」の機会です。広大な自然の中でゴルフを体験することで「いつか18ホールをラウンドしたい」という動機づけに繋げます。2つ目は「技能検定」の機会です。日頃の活動成果を測る検定会を開催することで、青少年はスキルの現状を知り、階級に応じた合格証・認定バッヂを受け取ることで、「次回は1つ階級をあげたい」という動機づけに繋げます。

■ラウンド体験会&検定会の開催

そこで学生が参加しやすい夏休みに、川西市と所縁のある鳴尾ゴルフ倶楽部にて「ラウンド体験会&検定会」を開催。対象は、中学生に加えてゴルフに関心のある小学生まで広げ、チューター役として、大阪大学ゴルフ部にもサポートしてもらいました。事前告知は、教育委員会を通して小中学生の保護者宛にチラシの配布やメールを通知した結果、42名の申込みがありました。

当日の体験会では、練習場でパター・アプローチ・アイアン・ドライバーで練習した後、コースに出てラウンド体験。検定会では、ゴルフの歴史や文化を学ぶ座学を挟み、全日本ゴルフ練習場連盟が考案した「ジュニアゴルファー検定制度」を活用し、技能に合わせた「ペーパーテスト」と「実技テスト」を実施。テスト終了後には、結果に応じた1級~12級の認定級を個別に授与し、グループに分かれて表彰式を行い、盛大なイベントを開催できました。

■地域クラブの再定義

「ラウンド体験会&検定会」は成功裏に終わりましたが、私達の目的は「ジュニアゴルフクラブ」の1期生(2024年春夏)が3名だった現状に対して、2期生(2024年秋冬)を15名以上増やすことにあります。そこで「ラウンド体験会&検定会」に参加した学生へのフィードバックとして「合格証・認定バッヂ」と「ジュニアゴルフクラブの入会案内」を個別郵送し入会勧奨したところ、9名の入会があり、さらに教育委員会を通してメールで入会勧奨した結果、13名が入会。こうしたフィードバックのおかげで、2期生は22名の在籍となりました。

とても興味深いことは、22名のうち中学生の在籍は4名しかおらず、ほとんどが低学年の小学生だったことです。この傾向は、学生や保護者が「ジュニアゴルフクラブ」を、「部活動の代替」ではなく「習い事」として捉えており、いくら私達が「部活動の代替」として勧奨しても響かず、「習い事」として勧奨して初めて、関心を抱いてもらえることがわかりました。

■持続可能な地域クラブへ

今後、「ジュニアゴルフクラブ」を持続的な活動にしてゆくためにも、各期の終わりには、活動成果を測る機会としてゴルフコースにて「ラウンド体験会&検定会」を開催してゆきます。また、「大会や試合に出場したい」という目標を抱く学生を対象とした「ジュニアユースクラブ」の拡張も進めます。青少年が「目標」を抱き、自主性・協調性・責任感が養われる「地域クラブ」へと育むことで、いつの日か川西市からプロゴルファーを輩出できるようこれからも挑戦してゆきます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

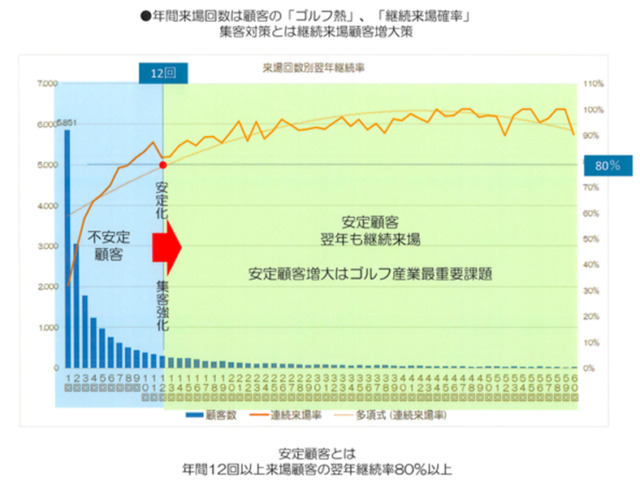

前回は練習場経営において大事な指標となる「安定化率」について簡単に触れましたが、今回はこの点を深掘りします。

安定化率は来場者の動きを調べたもので、「比較対象期間に安定化していなかった顧客のうち、集計期間に安定化した割合」のこと。安定化していなかった顧客とは「年間来場回数11回以下」の人であり、逆に安定化した顧客は「年間来場回数12回以上」と定義しますが、「12回以上」で分けた根拠は、以前当連載で紹介した山岸勝信代表(ゴルフ産業需要調査研究所)の、前年来場回数と翌年来場割合の図5を見るとわかります。

前年に12回以上来場した人は、翌年に「8割以上継続」して来場するというデータがある。つまり平均月イチ以上の来場者は、その練習場へ通うことが習慣化→安定化したと言えるかもしれません。

当社のシステムでは、図6にある分析システムで簡単に自分の練習場に関するこのグラフが確認できますが、私がざっと確認した感じでは、年間8回以上で8割を超える感じでした。それが年間12回を超えれば、ほぼどの練習場でも継続的に来場してくれると思います。

図5

図5でもう一つ大切な点は、年間1回しか来場しなかった人の多さです。有名練習場に出張ついでに、という一見さんが多い練習場は別として、一般的な練習場でもグラフの傾向は同じです。つまり、せっかく来てくれたお客さんの多くが再来場していない現実が明らかなのです。

そもそも、練習場経営にとって重要なことは、如何に「初めて来てもらえるか」です。1回目がすべての始まりなので、これがなければ2回目も3回目もありません。

初めてのお客さんは、ゴルフを始めようという人や、しばらくやめていた再開組、あるいは転居してきた人かもしれません。他の練習場に通っていた人に来てもらうこともそう簡単ではないでしょう。様々な事情や困難を乗り越えて「1回目」があるわけですが、にもかかわらず、2度と来ない割合がとても高い。その原因を分析して安定化率を高めることが如何に大事かわかります。

図6

実は、再来場を促すテクニックはたくさんあります。初回のチャージを、1回で使いきれない金額で入れてもらう施策も効果的だし、次回使えるクーポンなどを渡すのも良いでしょう。しかし、それよりも大切ななことは「ゴルフって楽しい!」「また来たい!」と思える体験をしてもらうことだと思います。

そのためには練習すること自体の楽しみに限らず、スタッフの気持ち良い対応や清潔な環境、コミュニティとしての居心地の良さなどさまざまな要因が考えられます。そのための対策を行った結果、年間12回を超える来場をしてくれれば、ゴルフの楽しさがわかり、その練習場にとって「常連化」→「安定化」したということになります。

この安定化率が、わずか10%にも届かない現状は深刻ですが、逆に考えれば、ゴルフを始めたい人を増やして安定化率を高められれば、まだまだ来場者を増やせるでしょう。

図7

顧客数増減クロス集計をグラフ化したのが図7の実稼働顧客増減です。週1ゴルファーは前に説明したように2022年に比べて2023年は28名減ったという感じに増減の様子が確認できます。トータルでは363名減少しています。コロナ禍ピークの2021年から徐々に減少傾向だったことは全国的なトレンドです。この練習場では年間1回だけの来場と、コースプレー準備中(年間2〜4回来場)の減少が多いので、常連はそれほど減っていないという見方もできます。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

私がゴルフ練習場システムに関わるようになった8年前は、プリペイドカードに対してリライトカードやICカードのメリットは「カードを使い捨てしないですむこと」くらいでしたが、熱心な練習場経営者と交流を続ける中で、「顧客情報を預かる代わりにきめ細かなサービスを提供できる」メリットを学びました。

さらに「来場分析をして、料金体系などのサービスを検討する大事な判断材料」として活用できることも学び、当社のシステムを導入する際に「こういう帳票を出して欲しい」と要望されることもありました。

当初、帳票は経理的な活用だろうと考えましたが、そうではないということを、福島県いわき市の荒川ゴルフクラブ佐藤社長と、福岡市の小戸ゴルフセンター川上支配人から教わりました。練習場経営のポイントは多岐にわたりますが、特に「価格改定の考え方」「打席使用率を上げる方法」「リニューアルなど投資の判断基準」等が大事であり、データ分析→予測→決定に活かせます。

このような学びを経て、我々がやるべきことは「ゴルフ練習場が将来に向けて発展を続けるためのお手伝い」だと考え始め、分析システムの開発に着手。株式会社ONE Story山﨑代表のコンサルティング手法をシステム化し、練習場の要望に応える形で「現状分析機能」を追加。さらに昨年、ゴルフ需要調査研究所の山岸代表と出会い、マクロ分析や「山岸流分析手法」をシステムに取り込む。それが当社の現在地です。

山岸代表の「来場者が増えた・減ったの大雑把な視点では本質は見えない」という言葉は、目からうろこでした。なぜなら来場者の増減は、コロナ禍の影響はもちろん、気象状況や景気など様々な外的要因に左右されるため、単に増減だけを見ても本質は見えないからです。山岸代表は、「新規来場者を増やす工夫は大事だが、同時に、新規来場者をどれだけ『常連客』に育てられたかを見続けなければ、練習場の安定経営は難しい」と話しており、同氏はこの基準を「安定化率」と呼んでいます。

来場者を年間来場回数で階層分けし、各階層の来場者がどのように変化したかを観察すれば「常連になった顧客の数」や、逆に「来場回数が減ったり離脱した常連客数」など、具体的な動向が観察できます。

「来場詳細分析」とは?

以上を前提に、山岸代表の指導を受けながら開発したのが「来場詳細分析」です。次にこの点を説明しましょう。なお、文中のデータは金額など生々しい情報は含みませんが、架空のサンプルデータではなく実データを用います。当社の分析システム導入施設の中で最も「安定化率」が高かった、栃木県宇都宮市の西の森ゴルフパーク・中川支配人よりデータ使用の許可を頂きました。

同施設は2021年2月に当社ICカードシステムでリニューアルしたため、それ以降のデータが分析できます。リニューアル後は来場者の評価も高まっており、その声は、私が著した「ゴルフ練習場行脚録」でも紹介しています。(https://ncad-golf.com/?p=396)

図1

来場ゴルファーを図1のように階層分けして分析します。ポイントは年間来場回数11回以下を細分化した点ですが、大きな括りで見ると、年間来場回数11回以下を「不安定(常連化前)ゴルファー」と位置づけ、同12回以上を「安定(常連化)ゴルファー」と定義します。

「12回」で分けた根拠は後述しますが、これまでの分析画面同様、来場詳細分析でも集計期間と比較対象期間を指定できます。今回は、2022年の来場者が2023年にどう変化したのかを見ていきます。「来場者数」と「来場回数」の2視点で見ますが、まずは来場者数から。

最初に図3の顧客数クロス集計の表を説明します。集計期間(2023年1年間)と比較対象期間(2022年1年間)のクロス集計表ですが、比較対象期間である2022年の顧客数を見ると、一番下の「総計行」の右端により、2022年に来場した「顧客数総計」は、7061名から「消滅」「休眠」の1545名を引いた5516名となります。同様に、週1ゴルファーは下から2行目の右端にある460名です。

図2

各階層の顧客が翌2023年にどう変化したのかは、縦に見ていくとわかります。たとえば右から2列目の週1ゴルファーは、上から2022年に一度も来場しなかった人から16名60回以上来る(週1ゴルファー)ようになり、1回だけ来ていた人のうち2名が60回以上来るようになり、2~4回来ていた人から0名、5~11回来ていた人から9名、12~59回来ていた人から94名、60回以上来ていた人から311名が、そのまま60回以上来てくれた、という感じです。また、2022年の週1ゴルファーは総計460名だったので、2023年の432名と比較すると28名減でした。

ここで大事なのは、2022年にそれほど来場しなかった人がどれくらい「常連化」したか、です。青色の部分が2022年に1~11回来てくれた人、つまり常連化していなかった人の総計です。

次にオレンジ色の部分です。2022年に1~4回来場した人のうち2023年に月1ゴルファーになった人は26名、82名、154名で、2023年に週1ゴルファーに育った人も2名、0名、9名いる。その様子をまとめた表が図4です。2022年の1年間で1~11回しか来なかった常連化前の人が図3の青色部分合計の3499名。そのうち月1か週1ゴルファーになった人が273名なので、常連化した人、つまり「安定化率」は7.8%です。

図4

当社の分析システム導入施設の平均が5.9%なので、7.8%は高い値ですが、一見客が多い練習場の安定化率は高くなりにくいので、高ければ良いという単純な比較はできません。他の練習場と比較するより自社の練習場が以前と比べてどうかを見るのがよいでしょう。次回は安定化率をもっと深掘りします。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

今回も前号からの続きです。荒川ゴルフクラブ(福島県)の実データを基に来場者動態を分析します。

図7は「時間帯-年代別分析」の総来場者です。朝は年配者が多く、夜は若者が多いというグラフになっています。

図7

図8は「年代別の平均総打球数」です。総打球数は年代によって大きな差があるわけではありません。

図8

図9は「時間帯-性別分析」の総来場者数のグラフです。私の感覚では、女性は全体の1割程度の練習場が多く、2割程度のところは女性の集客をかなり頑張っているというイメージです。

図9

図10は「性別の平均打球数」のグラフです。このグラフを見た感じでは、やや男性の方が打球数は多い傾向でしょう。

図10

図11は「曜日-来場者分析」のグラフです。一般的に、女性は平日に少ない傾向があります。

図11

「打席別分析から」

図12は「打席別分析」の回転数のグラフで、金額関連の情報は除外してあります。横軸が打席番号です。一般的に真ん中付近が人気があり、両端は利用されにくい傾向がありますが、打席棟への出入り口の場所も影響します。さらに左打席や左右兼用打席は、左打ちの人を最優先する練習場が多いので、回転数が下がる傾向があります。

図12

図13は「打席ごとの利用率」で、回転数は営業時間が長いほど増えます。そのため、異なる練習場とは比較しにくいので、営業時間に対して利用されていた時間の割合も表示できるようにしています。グラフの形状は回転数と同じになります。

図13

図14は「打席ごとの平均総打球数」です。球数を多く打つ人がよく選ぶ打席がわかります。

図14

図15は「打席ごとの総打球数」です。ティーアップユニットのメンテナンスのタイミングを知る基準にも使えます。

図15

「来場者分析から」

図16は「総来場者・新規来場者」の様子です。来場者の年代や性別が人口ピラミッドのようにイメージしやすく表示されます。新規来場者に若い世代が多い練習場は、この先も長く通ってくれる期待が持てますので、荒川ゴルフクラブの新規来場者のグラフはとても理想的です。

図16

図17は総来場者を「顧客ごと」から「来場回数ごと」にしたものです。「顧客ごと」と一緒に見比べると、年配者ほど一人当たりの来場回数が多いのがわかります。

図17

今回ご紹介したように、他所の練習場の様子のうち、金額関連を除く情報を練習場同士で共有できれば、自社の特徴・強み・弱みなどがはっきりとイメージできるようになります。この機能はまだ公開しておらず、さらに、他の分析の「切り口」も増えているため、ここに入れるべき機能は増加中です。

しかし「前編」の冒頭で書いたように、当社のシステムを利用している練習場にデータの「公開・共有」を認めてもらう話し合いはできていません。オーナーが直接運営している練習場は理解を得やすいと思いますが、親会社の承認が必要な練習場はハードルが高いかもしれません。

今回、自社データの記事掲載を快諾してくれた荒川ゴルフクラブの佐藤社長は、様々な練習場改革を成功させていますが、その背景にはデータ分析→企画立案→実行、という裏付けがあります。

筆者はこれまで、知人の練習場関係者を佐藤社長に紹介してきましたが、その都度、同氏は、

「せっかく来てくれたのだから必要な情報はなんでも公開しましょう。業界が活性化するために役立つなら、うちのデータをどんどん使ってください」

と、オープンな姿勢。同社と同じことをしても、練習場ごとに立地条件や、リーダー・スタッフの個性も違うのだから、

「参考にするのは良いけれど、真似をすればうまくいくものでもない」

という考えがあります。

システム提供側の当社としては、前述の機能が、練習場が交流するきっかけになれば嬉しい限り。交流によって業界全体が共存共栄することを願うばかりです。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回まで2回に分けてゴルフ練習場ごとの「様子」の違いを紹介しました。他所の練習場の様子を知りたいオーナーや支配人はとても多いのですが、その一方で自分の練習場の様子は知られたくない、「敵に手の内を見せてたまるか!」という思いが強いので、他社の様子を知ることはとても難しい。これは、練習場に限った話ではありません。

しかし、自社情報を頑なに守ることは、果たして得策なのでしょうか。少子高齢化が進む中で、何もしなければゴルファーも減少します。見せてたまるか!で「既存客を奪い合う」のではなく「業界全体で新規客・再開客の開拓」をしなければ、練習場業界自体が縮小します。

ゴルフへの入り口である練習場の来客が減れば、ゴルフ業界全体の縮小につながります。ですから、練習場同士が「どんな工夫をしたらどのような成果につながったか」などの成功事例を共有しながら、業界全体を活性化しなければいけない。私はそう考えるのです。

「自分の練習場だけ儲かれば良い」という考えは、短期的には上手く行くかもしれません。生き残り競争に敗れて近隣の練習場が閉場すると、一時的にそこの顧客が回ってきて来場者は増えますが、その後「少し遠くなったし・・・」と、来場回数を減らしたり、練習をやめてしまったりするものです。自動車ディーラーやファミリーレストランが乱立している場所は、集積のメリットで全店が繁盛する。その効果を見逃すことはできません。

そこで前回は、練習場同士が情報交換をして、互いの良い取り組みを参考にするための「情報の整理と開示」の重要性を書きました。今回は一歩進めて、今後に向けた取り組みを書いてみます。

荒川ゴルフクラブの事例

分析システムは、システムを導入する練習場ごとにアカウントを用意して、自社の分析データを確認できるようにしてあります。さらに、同じような切り口で他所の練習場の様子がわかれば、参考になるだけではなく、練習場同士の交流のきっかけがつくれる。情報交換の磁場になり得るのです。

生々しい金額関連の情報は開示したくないでしょうから、「来場者数」や「打球数」などの情報に絞って他社の様子を確認できる仕組みを既に開発しています。とはいえ、いきなり実用化すると強い拒否反応を示す練習場もあると思いますので、「開示しても構わない」という練習場を徐々に増やすべく、訪問して、説明する必要がありますが、交渉の時間がなかなか取れず、この機能を公開できていないのが現状です。

そんな中、福島県いわき市の荒川ゴルフクラブ佐藤社長は「業界の役に立つならうちのデータはいくらでも使っていい」と、非常に協力的なので、今回も同社の実データを参考にしながら説明します。

まず、図1のように「参照したい練習場」を選択し、表示期間と比較対象期間を指定できます。本稿の執筆が昨年末なので、2023年のほぼ1年分を期間に指定します。

図1

「ダッシュボードから」

図2のように、通常のダッシュボード画面から金額関連のデータを除外したグラフが表示されます。

図2

まずは「総来場者数」の様子で、大きな丸が土日祝日です。青い方が今年、オレンジが昨年です。今年の夏は異常に暑く、来場者が減った練習場が多かったのですが、その様子がわかります。

しかし、夏以外は昨年と比べてほぼ同程度で、平日はむしろ増えている。コロナ明け以降の来場者は減少傾向の練習場が多い中で、荒川ゴルフクラブの健闘ぶりがわかります。

図3では「新規来場者」を表示しています。新規来場者も夏以外は昨年同程度で健闘しています。

図3

図4は「総打球数」です。やはり夏は昨年と比べて減っていますが、それ以外は同程度でしょう。

図4

「属性分析から」

次に属性分析から金額関連を除外したグラフです。

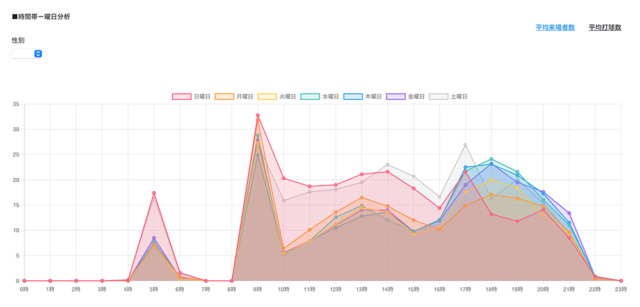

図5では「時間帯-曜日分析」の平均来場者数を表示しています。土日は日中の来場者が多く、平日は朝と夜が多いのがわかります。

図5

図6は「曜日ごとの平均総打球数」です。荒川ゴルフクラブでは平日と土日祝日で料金体系が異なりますので、それに応じた打球数になります。平日朝9時〜12時までの間は球数無制限の打ち放題。その後、平日16時30分までサービスタイムで、300球までお得に打てるプランがあります。

図6

土日祝日の夜には2時間300球をお得に打てるナイトサービスタイムがあり、さらに夏の早朝営業期間には早朝打ち放題があります。グラフはまさに、それを反映した感じになっています。

佐藤社長は以前から来場者分析を重視され、曜日・時間帯ごとにターゲットを決めて、各ターゲットの客層が喜ぶプランを設定しています。単なる値引きではなく、曜日・時間帯ごとの来場者属性にマッチするプラン設定で、全打席が常に稼働する状態を作り出す工夫をしているのです。次回は年代・性別等の様子について詳述します。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

これまで連載してきた「練習場行脚録」が、先月号から「進化するゴルフ練習場の裏舞台」にタイトルが変わり、練習場におけるデータ分析の活用法を中心に紹介することになりました。前回はざっと概要を紹介。本号から各論に入ります。

前回のお話

本当は各練習場の生データを紹介したいのですが、特に金額関連の生データは開示したくない施設が多いでしょうから、主に架空のデータを使います。また、生データの方がわかりやすいケースで金額が出てこないものは、個別の練習場が特定できないよう配慮しつつ紹介したいと思います。了解が得られた場合は、練習場経営者の生の声もできるだけ紹介するつもりです。

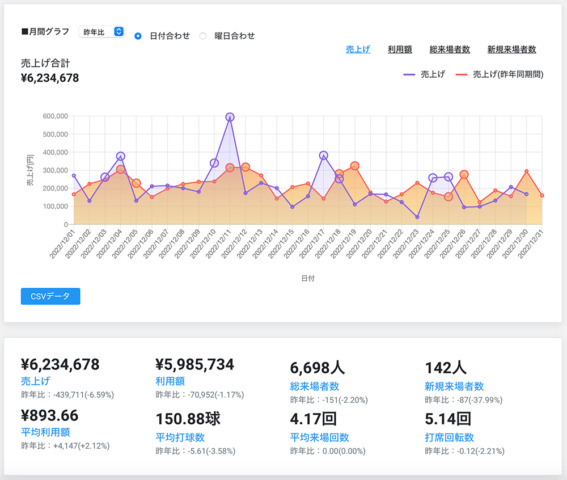

さて、各論に入りましょう。今回紹介するのは「ダッシュボード」です。これは、弊社の分析システムにログインして一番最初に表示される画面のこと。日々の様子をざっと確認したり、昨年比や天候との相関を確認する目的の画面です。

図1のように、上にグラフ表示、下に数字が表示されます。表示する期間は自由に指定でき、まずは「売上げ」がグラフ表示されています。売上げはお客さんがICカードにチャージした金額です。このチャージは税務上「売上げ」にするか「預かり金」にするかは練習場により異なりますが、分析としてはチャージした分を売上げと表現しています。

昨年比は日付で合わせて表示できますが、土日を合わせて表示する方が比較しやすいという意見もありましたので、切り替えができます。

図2

図2が曜日合わせで表示した様子で、土日祝日は大きな○マークで表示されます。

図3

図3では「利用額」を表示しています。チャージした分はその日のうちに全て利用せず、チャージしなくても貯まっていた分で打つことがありますので「売上げ」とは違うデータになります。期間を限定して、プレミアムが沢山つくチャージキャンペーンなどを行うと「売上げ」が非常に高くなりますが、「利用額」は連動しないものです。

図4

図4では「総来場者数」を表示しており、これも重要な情報です。土日祝日と平日を比較して、平日にどのくらい伸ばせる可能性があるかが想定できます。後述する天候との相関も観察すると良いでしょう。

図5

図5では「新規来場者数」を表示しています。新規来場者は昨年比を見たいデータで、コロナの影響でゴルフを新たに始めた人が多かった一昨年・昨年に比べて現在がどうなっているか、さらにこの先の動向を考える上で大事な指標です。

より詳しく新規来場者を分析する画面もあり、この点は別の機会に紹介しますが、まずはざっくりとこの画面で日常の動きを確認しておくと安心です。常連客もいつかは諸事情により来場しなくなることもありますので、常に新規来場者の獲得施策を打ち続けることが大事です。

データの裏付けは必須

図6

図6では天候情報の「気温」と「総来場者数」を表示しています。気温と来場動態の関係がわかりやすく見られるよう、雪国の生データを出しましたが、地点名は塗りつぶしてあります。「気温」は最高気温を折れ線グラフで表示しています。冬で気温が低い日は来場者が減る傾向にあり、高温の夏日も減ります。冷暖房設備の導入等を検討する際、参考になる情報です。

図7

図7は天候情報の「降水量」と「総来場者数」のグラフです。多少の雨ならラウンドをやめて練習場に、という人も多いのですが、大雨では外出を控えるため「雨の日特典」を検討するのも良いでしょう。

図8

図8は「降雪量」と「総来場者数」のグラフです。大雪の日は来場者数が減る傾向ですが、練習場を休場することもあり、翌年以降の振り返りデータとして重要な観点です。

図9

図9は「最大風速」と「総来場者数」のグラフです。強風の日も外出を控える人が増えますが、練習場がネットを下げて長いクラブを使えない営業にするなどの影響もありますので、振り返りに重要な観点です。

図10

図10はダッシュボード下部に表示される数値データで、昨年比も表示されています。グラフになっていないデータでは、1回の来場で利用した1人当たりの平均金額(平均利用額)、1回の来場で打った平均球数(平均打球数)、1人が期間中に平均何回来場したか(平均来場回数)、1打席が1日に平均何回利用されたか(打席回転数)も数値で表示。各数値を詳細に確認できる画面もあり、別の機会に説明します。

ここ数年、コロナ禍で市況は大きく変動しました。そのため営業形態の変更が検討課題になるかもしれませんが、営業会議では現状をしっかり把握することが重要です。裏づけなく変更しても効果は期待できず、お客さんの不満が増えて逆効果になってしまう恐れもあります。

今回紹介したような分析システムがあると、経営者は練習場にいなくてもネット環境があれば常に確認できます。また、このような機能がなくても日報・月報などはどこの練習場でも作成していることでしょう。日々現状把握を行うことが、練習場改革の第一歩です。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ゴルフ練習場のシステムは、次の経緯で進化してきました。まず、現金・コインでのボール販売機からプリペイドカードでの前払い制度が広がり、そしてボールをカゴで運ばなくても自動でティーアップされるようになり、さらにリライトカードのチャージ制度が登場した。近年、一番増えているのはICカードでのチャージ制度でしょう。さらに横浜市のハンズゴルフクラブのように、カードは使わず「顔認証」でチャージやチェックインができるようにもなりました。

来場するゴルファーとしては料金の払い方やチェックインの方法が変わるくらいの印象だと思いますが、練習場側にとっての大きな変化は「来場者データの統計処理が可能になった」ことでしょう。

リライトカードやICカード、そして顔認証のように来場者を練習場側で管理して、顧客ごとに残高管理ができるようになり、来場者の属性データが得られるようになった。これは、練習場経営上とても大きな変化です。性別・年齢・住居地域の把握だけではなく、来場の特性(来場頻度や曜日・時間帯など)や行動の特性(一度の来場でのチャージ額、打球数や打席の選択など)を統計処理して分析できるようになる。来場者の傾向分析ができれば、料金体系やキャンペーンなどの検討が高い精度で可能になります。

グラフ2

私がお付き合いしてきた練習場経営者や支配人は戦略家が多く、システム化される前から自力でデータを積み重ねて分析し、実際に成果を出してきた現場をたくさん見ました。その一方、ICカード化をしたのになかなかデータを活用できていない練習場もありました。

そこで私は、当社のゴルフ練習場向けシステムを使い、データを有効活用してもらえないだろうかと考えました。もともと様々な分析が可能な帳票なども装備していましたが、どちらかというと財務処理的に必要なものが多く、練習場の経営戦略を検討する目的で使いやすく提供したいと考えたわけです。

ハンズゴルフクラブの元支配人で、売上を大幅に改善した実績のある山崎博之さんは練習場コンサルティングの仕事をされています。全日本ゴルフ練習場連盟の会合などでご一緒する中、コンサルティングの仕事で使う分析の仕方をシステム化したいとの話もあり、システム化できれば山崎さんも、練習場システムからエクスポートしたデータをExcelでグラフ化するなどの手間がなくなるので「是非やりましょう」と意気投合。練習場分析システムの開発を進めました。

当初は山崎さんのコンサルティング内容で使うグラフなどを中心に用意したので、どちらかというと「全容を把握した上で目標設定をして達成度管理を行う」ための機能が多かったのですが、できた機能から順次練習場で使ってもらうと、「目標設定の前に、現状把握をもっと細かく行いたい」との要望が多く、具体的な希望を叶える形で次々とシステム化していきました。

グラフ3

本当は開発コストも回収しなければならないので、分析システムに関わる月額利用料をいただこうと考えましたが、もともとシステム全体の保守費をいただいており、さらに上乗せするのは抵抗を感じたことと、せっかく便利な機能なのでまずは使用施設を広げたいと考えて、追加費用なしで提供しました。

データは「宝」です!

多くの練習場で導入され、私自身がサポートしながら、データがきちんと集計されているかなどを確認しつつグラフを眺めると、実は練習場それぞれに特徴があり、それは各練習場の営業方針の違いや、立地条件の違いなどが見事に反映されていると分かってきました。

練習場の皆さんと会話する中で、「よそはどうなの?」との質問も多く、金額的な生々しい情報は話しませんが、傾向程度を紹介すると「とても参考になる」と喜んでいただけます。次の目標は「お互いに開示しても支障ない、参考にしあえるデータは見られるように」というシステム化を検討しています。

さて、具体的なグラフを紹介しましょう。

グラフ1は日単位での売上げ・利用額・総来場数・新規来場数のグラフですが、ここでは総来場数を表示している状態です。昨年同期と比べると今年の状況が分かりやすいのですが、日付で重ねるよりも曜日で重ねた方が比較しやすいと思います。

グラフ2で気象データを見ながら検討することもできます。気温・降水量・最大風速が折れ線で表示されています。12月になって寒くなると来場数も少し減った感じでしょうか。雨が降ると減ったり、強風でネットを下げてドライバー禁止の時にも減少する様子が分かります。

グラフ4

次に、打席ごとの様子を見るグラフ3では、打席回転数(1日に何回打席が利用されたか)を表示しています。この例では1階の方が2階よりよく使われているのが分かります。端の打席のデータがないのは、この例では個室で別管理になっているためです。グラフ4で打席ごとの平均打球数は1階も2階も大差なく、特定の打席だけ多い感じですが、特定打席でのスクールやイベント等が関係しているのかもしれません。

球貸し・時間貸しの傾向もグラフ5・6のように見ることができます。この例の球貸しでは平均160球くらい打っている感じですが、なぜか去年より今年の方が打球数が増えていますね。弾道シミュレータを導入した影響など何らかの背景があるはずです。

グラフ6

時間貸しの方が球貸しより打球数が増えるのは、どの練習場も同じです。このグラフを見る感じでは、時間貸しは去年より増えているというわけでもありませんね。

今回はデータ分析の様子をざっと紹介しましたが、次回からは詳細な話しや、協力練習場の生の声も紹介します。現状を分析せずに方針を考えても意味はなく、ICカード化などでデータが採れても、活用しなければ宝の持ち腐れです!

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

東急あざみ野ゴルフガーデン(横浜市)は2月17日、あざみ野ガーデンズ10周年記念「澁澤莉絵留プロによる特別イベント」を開催した。

午前中は、小学1年生~中学3年生までを対象としたジュニアレッスン会を開催。澁澤の力のこもったアドバイスによりレッスンを受けたジュニアは、飛距離が伸びたり捕まった球を打つなど、最後には笑顔で打席を後にする子供たちが多かった。午後はトップレーサーを使用して、澁澤と3球ずつの勝負をするニアピン大会を開催した。

あざみ野ゴルフガーデンの岩崎智支配人は、

「ジュニア育成の観点から、現役のプロに教わるという環境を用意できて良かった。ニアピン対決は、静岡や千葉などの遠方からの参加者もいて、開始前から行列ができるほどでした。記念撮影も含めて大いに盛り上がりました。」

とコメント。また、

「このようなイベントを開催することによって、練習場に愛着を持ってもらったり、プロを応援するようになったりするので、ロイヤルティを高めるためにも非常に重要なイベントであると再認識しました。」

と語った。

千葉県柏市のガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジは、ゴルフ練習場内のスタジオでシニアゴルファーの健康寿命にフォーカスした「身体機能改善/フレイル予防の無料レッスン会」を月に4回開催する。

フレイルとは心身の活力が低下することでストレスに対する抵抗力が弱まり、生活機能低下、要介護への危険がある状態の事。ゴルフを楽しく続けることはフレイル予防にもなり、また認知症予防にもなると言われている。国立長寿医療研究センターと東京大学、杏林大学との共同研究で、ゴルフで記憶力が改善され、認知症予防に効果的であることを明らかにしたとの発表もある。

そのゴルフをするためには移動手段として車の運転や、ある程度足腰がしっかりしていないと楽しむことができない。この課題に取り組み、ゴルフを楽しみながら健康寿命も伸ばすことを目的とした無料レッスン会が、ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジで開催されている。

【身体機能改善/フレイル予防の無料レッスン会 詳細】

場所:ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ内スタジオ

住所:〒277-0932 千葉県柏市藤ヶ谷新田57

電話番号:04-7193-0270

開催日:第2・第4火曜日と金曜日

時間14時30~15時30

定員:各日3名

対象者:ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ利用者

料金:無料

※9月30日まで、何度でも受講可能

URL:https://www.fujigaya.com/

詳細は右記藤ヶ谷ゴルフレンジまで電話にて。

「よみうりゴルフガーデン」は、東京都稲城市と神奈川県川崎市にまたがる広大な敷地の遊園地「よみうりランド」内に位置する練習場。今回の取材は車で訪問した。よみうりランドのゲートから中に入った、よみうりランド大駐車場の横に位置している。住所は神奈川県川崎市多摩区である。取材したのは8月で、よみうりランドの駐車場からアクアエリアのプールに向かう家族連れが多くみられた。同練習場の成り立ちやコンセプトについて、株式会社よみうりランド・よみうりゴルフガーデンの山田孝治支配人を取材した。

練習場の事業主体は株式会社よみうりランド。同社は読売新聞グループ本社の基幹7社の一つで、総合レジャー事業、不動産事業、ボールパーク事業、サポートサービス業を担っている。レジャー事業の中には遊園地部門、ゴルフ場経営のゴルフ部門、競馬・オートレース・競輪等施設運営の公営競技部門、ゴルフ練習場・温浴施設・親子向け屋内遊戯施設等を経営する健康関連部門、食堂・売店経営の販売部門と広範だ。

よみうりゴルフガーデン受付

よみうりランドは「大衆へ奉仕する」という創始者・故正力松太郎の言葉から始まっている。会社設立は1949年で公営競技事業に始まる。ゴルフは昭和30年代「一部の上流階級のスポーツでしかなかったゴルフを一般大衆へ開放しよう」という創始者の思いから、1961年(昭和36年)に東京よみうりパブリックコース(現:よみうりゴルフ倶楽部)をオープンしている。

1964年東京よみうりカントリークラブ、1978年千葉よみうり、1985年静岡よみうりをオープン。1993年3月21日に練習場の「よみうりゴルフガーデン」を開業した。今年で開業30年を迎え、ラウンジには30年記念のディスプレーが施されていた。練習場は2階建て1、2階各40打席、計80打席で、距離180ヤードは創業時と同じ。

実は同じ場所で、1974~92年までテニスコート「よみうりテニスガーデン」を経営していたが、市場規模が大きいゴルフ練習場に業態変更。ただし、ゴルフ場に併設される練習場を除けば、練習場単体として経営するのはよみうりゴルフガーデンのみ。山田支配人いわく、

「少子高齢化でゴルフ市場の拡大が望めない中では、練習場事業の拡大も厳しいのではないか」

と、現状を冷静に見る。

フロントの女性は制服を着ていて、雰囲気はゴルフ場の受付けのよう。よみうりランドは東京2場、千葉1場、静岡1場と計4コースを運営しており、その雰囲気が色濃くある。ラウンジから外をみると650㎡の天然芝のパッティング練習場があり、ゴルフ場のような雰囲気を漂わせている。

よみうりゴルフガーデングリーンスピード

「このパッティンググリーンは東京よみうりCC、よみうりGCと同じグリーンキーパーが管理しているので、ゴルフ場と同じクオリティーを保っています」

練習場のパッティンググリーンとしては最高水準と思われ、グリーンスピード、刈り高が表示されていた。その奥には5打席のバンカー練習場があり、専用のターゲットグリーンを併設。コース仕様の質の高い砂を使用して、実践的な練習ができるという。

練習場を複眼的に見る

よみうりゴルフガーデン・バンカー

「ゴルフ場で培ったノウハウを存分に活かした本格的なレベルのパッティンググリーンと、練習用バンカーを備えることが当練習場の特徴のひとつです。また、フレンドリーで親切な接客を通じて、地元のゴルフ愛好者に末永く愛される練習環境の提供を基本としています。スクール運営にもこだわっており、ゴルフを楽しく続けてもらうことを念頭に置き、専属のプロが一人ひとりの技術レベルに合わせて最適なレッスンを心掛け、継続的に練習場に足を向けていただけるようにしています」

練習場の各打席はフルオートティーアップ、冷暖房完備で、この暑い夏でもダクトから冷風が送られ快適に練習できる配慮が行き届いていた。商圏は半径10㎞圏内で、川崎市多摩区、麻生区、稲城市が中心とのことである。来場者の年齢は60~70歳代が中心で、男女比は8:2とのことである。

「来場者の多くが地元地域の居住者で、ゴルフを通じて健康促進と充実した時間を提供しています」

フロントで事前清算してから打席を指定。ボール貸し、打ち放題ともに両立できるシステムだ。

よみうりランドの社員である山田支配人は1997年入社で、同練習場の支配人になって1年半、その前はよみうりランド内にあるフラワーパーク「HANA・BIYORI」の支配人を務めていた。以前はよみうりGCのキャディーマスターも経験しており、

「ゴルフ場を経験してから練習場の支配人になって思うのは、同じゴルフでも双方の雰囲気はぜんぜん違って、練習場では心からフランクになれるんですよ(笑)」

よみうりゴルフガーデン・グリーン

ゴルフ場に比べると、練習場は気楽にゴルフに接することが出来る雰囲気があり、敷居の低さを実感したとのことである。また、現在は練習場の支配人と兼務で、全国に4か所あるフランチャイズの全天候型屋内キッズ施設「KID‒O‒KID(キドキド)」のキッズ施設運営課の支配人も務める。多様な部署を経験した上で練習場の支配人をしている中で、練習場の課題を山田支配人は、

「全体として高齢化が進んでおり、次世代、若年層、女性ゴルファーの掘り起こしが喫緊の課題です」

子供施設の運営に携わり、よみうりランドという、家族連れや子供が多く集まる施設に位置する練習場だけに、練習場事業を複眼的に見られることが同氏の強み。若年層や女性ゴルファーを取り込むための新しいイベントや発想、他の事業との連動性を含め、練習場業界に新風を吹き込むことを期待したい。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

ステップゴルフは、広島で写真館や広告事業など幅広く事業展開をしているスタジオアイと連携し、2025年を目処にインドアゴルフスクールを20店舗まで出店すると発表。このプロジェクトを「STEP 20 PROJECT in HIROSHMA(STEP 20プロジェクト)」として推進していく。

最初の店舗として、広島県広島市中区紙屋町に「STEPGOLF 広島 紙屋町」を来春のグランドオープンを目指して進行中。店舗の体験や先行入会は、2023年12月を予定している。「STEPGOLF 広島 紙屋町」はSTEPGOLFの直営店となるが、店舗の施工等はスタジオアイが行い、2店舗目以降については、スタジオアイとパートナーとして、出店してく予定だ。

また、今回のSTEP 20プロジェクトでは元日本代表でもあるJリーガーの佐藤寿人がステップゴルフ広島アンバサダーに就任。佐藤寿人は、ゴルフのベストスコアは81、多い時は月5回のラウンドをしているという、ゴルフ好きで有名な選手。イベントでの参加やSNSを通じた情報発信、ゴルフを楽しむための企画立案などを一緒に行っていく。

WOWCA蕨(わらび)ゴルフクラブは埼玉県のJR蕨駅から徒歩10分、蕨駅と西川口駅の間の県道110号線沿いにある。周りにはドラッグストア、スーパー、スポーツクラブ、飲食店があり、便利な商業地の中にある。

入り口には、この練習場の象徴である大きな枝垂れ桜がある。取材時には桜の季節は過ぎて、青々と葉が茂っていた。この練習場の成り立ちについて、WOWCA蕨ゴルフクラブの貫井(ぬくい)俊男支配人にレクチャールームで話を聞いた。部屋の壁紙は、図書館のように本が並べられたデザインで、他の練習場とはちょっと違う雰囲気を感じた。

同施設の設立は1974年と、半世紀になる。貫井氏の父・紀男氏が開業したもので、同氏は現在82歳で健在である。

貫井家は、墓誌の残された記録から、少なくとも300年以上前の享保年間からこの蕨の地で広く農業を営んでいた。紀男氏の父親は太平洋戦争で戦死され、一家の大黒柱を失った中、残された家族は農業や土地の賃料などで生活を営んでいた。紀男氏は大学を卒業してすぐ、残された土地の活用を考えて1年ほどガソリンスタンドで修行し、1964年にガソリンスタンド事業「貫井石油」を始めた。当時、都市化が進み、今後の土地活用を進める中での決断であった。

幸い、曽祖父の時代に蕨と西川口の間に道路を作る計画があり、曽祖父が自分の土地に道路を通すことを了承。県道が通る交通至便な土地となり、ガソリンスタンドの営業に好立地であった。ガソリンスタンドを続ける中で、貫井家の土地をゴルフ練習場用に貸してくれないかとの話が持ち込まれた。父親の紀男氏は、先祖伝来の土地を貸すつもりはなく断ったが、税金対策を含めて農地や遊休地の活用を思案、自らゴルフ練習場を経営する決断をした。練習場が1㎞圏内にないことも理由の一つだったという。

「当初は、ゴルフの練習をしている間に、ガソリンスタンドで洗車してもらうことも考え、ガソリンスタンドと練習場を両立できるはず」

と考えたが、準備を進める中で両方の経営は難しいと考え、土地を広く使えるゴルフ練習場に経営資源を絞ることにしたという。

紀男氏は大学時代を含めて、ゴルフは未経験だったが、人づてを頼りながら2年かけて準備を進め、1974年に開業。2階建て、32打席70ヤードで、現在と同じ規模である。9ホールのショートコースも併設した紀男氏は、ガソリンスタンド経営時代から、モノを販売することが好きで、ベンホーガンの特約店となりクラブ販売にも注力した。

練習場の創業時の名称は「蕨ゴルフクラブ」で紀男氏が命名。近隣に「蕨ゴルフ練習場」が在り、ショートコースも併設したので「蕨ゴルフクラブ」とした。貫井支配人が当時の記憶をこう話す。

「ゴルフブームもあり、昭和から平成に向かう時代でお客様がどんどん増えました。午前中は練習場、午後はショートコースで『一日遊べる』と好評だったようです。私が子供の頃、待合室には人が溢れ、たばこの煙で白かったことを覚えています。お客様は店屋物で味噌ラーメンを注文して、休憩の合間に食べてショートコースへ行ってました」

地域の憩いの場となった。しかし父親の紀男氏は、現在に至るまでゴルフを一切しないという。

「桜花」と「謳歌」

そのショートコースは、1996年から段階的に縮小していった。コース管理の大変さと越球問題があったからで、売上も含めて土地効率が悪かった。最初にショートコースの3ホールを廃止して、スポーツクラブとした。その後、1998年に4ホールをスーパーにして、土地活用を推進した。貫井氏は1995年に大学へ入学、理学部であったが、卒業後経済学部に学士入学して、「街づくり」をテーマに学んでいた。

父親の紀男氏が、蕨駅前再開発の役員をしており、父親との会話のなかで街づくりに興味を持ったことがきっかけであった。2002年に会社に入り、他の練習場経営者との交流や情報収集して、ゴルフ練習場を改革していく。最初に取り組んだのは営業時間の拡大で、営業開始を朝9時→6時に変更。その後、打席の塗り直し、ボール、マットの更新などを進めていった。

また、ショートコースの残り2ホールをアプローチエリアや試打イベントに活用していたが、2010年にドラッグストアに変えて経営効率を図る。現在は貫井氏が実質的に経営をして、父・紀男氏に報告する体制となっている。ただ、開場当初から、打席間は天井までの仕切りネットがあり、お客様安全第一主義は変わっていない。

貫井支配人がポリシーを語る。

「練習場経営では、日々の『生活の場』を意識しています。誰でもゴルフを始められるよう、レッスン、レンタルクラブ、二木ゴルフの中古クラブを販売したり。仲間ができる仕組みづくりとして、スクールやコンペなどを用意。また、練習場はどうしても敷居が高いので、スポーツクラブ的な雰囲気を心掛けているんですね。『楽しさふくらむ』の想いを表現したロゴマークやキャラクターなどで、親しみやすい雰囲気づくりを目指しています」

現在の名称「WOWCA蕨ゴルフクラブ」は、2010年に貫井支配人が考えた。

「WOWCAは『おうか(桜花)』と呼びます。練習場の入り口にある枝垂れ桜であり、蕨のWを意識し、人生を『謳歌』してもらいたいとの想いを込めました」

正直読みづらいが、そこに込めている同氏の想いが伝わってくる。事業継続については、

「練習場は設備産業なので、クラブハウスは1997年に建替え、打席は自分の代の責任として2016年に建替えました。鉄塔は安全調査を実施していますが、創業当時のままなんですね。ただ、鉄塔の建替えは次の代にかかわるので慎重に考えています。生涯スポーツとしてのゴルフは、街づくりを考える上で大切な役割を担っていくと思います」

WOWCA蕨ゴルフクラブは、年間入場者7万人を超え、地域の生活の場として根付き、街づくりの中に溶け込んでいる。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

都心から車で20分、東急多摩川線の沼部駅から徒歩6分。多摩川に架かる新幹線の橋の下流側に、東京多摩川ゴルフ練習場はある。場所は東京都大田区田園調布南で、河川敷なので番地はない。開場は1951年11月。

翌52年には東京ゴルフ練習場連盟が発足しているが、当時加盟した9ゴルフ練習場の1つで、現在まで残っているのは東京多摩川ゴルフ練習場のみ。都内で最も古いゴルフ練習場で、36打席250ヤードの屋外練習場である。

その成り立ちについて、同練習場の2代目田中誠氏と、田中氏の孫にあたる株式会社東京多摩川ゴルフ練習場の取締役・池田陽太氏に話を聞いた。田中氏の娘・成美さんの子供が陽太氏である。田中氏は1936年生まれで今年84歳、1960年の日本アマチャンピオンで、世界アマに出場し、ジャック・ニクラウスと戦った経験もある。

この練習場を創業したのは、田中誠氏の父・光義氏である。光義氏は渋谷で指物師(家具職人。箱、机、椅子、たんすなどを、板材をさし合わせて組み立てる職人)をしていた。ゴルフクラブの修理ができないかとの相談を受けて、修理をはじめたという。そんな折り、田園調布在住のゴルフ愛好者から、練習場をつくりたいとの話が持ち上がった。戦後すぐの時代とあって、近隣に練習場はない。現在の多摩川河川敷の場所は畑だったが、前述のゴルフ愛好者に銀行関係者や企業のトップなど富裕層がおり、出資して、光義氏が管理をまかされた。東京多摩川ゴルフ練習場の誕生である。

距離は現在と同じで250ヤード。その後、堤防が拡張されて左側の打席はなくなったが、当時は今より多く50打席程度だった。場所は現在より100mほど上流側で、公共のグラウンドができて現在の場所へ移動した。田中氏は、

「開場当時はボールがなく、ゴルフ場のキャディさんから1個50円前後で買い上げたり、当時代々木にあったワシントンハイツに行ってボールをもらって運営していました」

と振り返る。田中氏の父・光義氏は、明治38年(1905年)生まれで創業時は41歳であった。「東京多摩川ゴルフ練習場」の名称は、創業時からのもので光義氏が命名した。田園調布にあるため、今であればその名称を使ったら良いと思うが、当時は何の迷いもなくこの名称に決まったという。

創業時は近隣の田園調布在住のゴルファーが徒歩で訪れたり、中村寅吉プロが練習に来たりして、経営は順調であった。創業から10年ほど経過して、出資金を返却し、株式会社東京多摩川ゴルフ練習場となった。

対岸にはショートコースの多摩川ゴルフ倶楽部があるが、練習場が出来て10年後ぐらいに親族が開場した。当時は、川を渡ってショートコースに行ったとのことである。気楽にゴルフを楽しめる環境で、多摩川にあるゴルフ天国の様相であった。現在、ショートコースの経営は変っているが存続している。

無人インドアも新たに開設した

東京多摩川ゴルフ練習場は河川敷に位置するため、河川法の対象となる。設立された1951年当時は旧河川法が適用され、河川敷の利用に関しては緩やかな時代であった。1964年の法改正により、新河川法の適用となっている。

多摩川は一級河川で国交省の管轄だから、同省に占用料を支払って運営している状況だ。河川敷なので、建築物を建てられず、受付も簡易な小屋である。防球ネットの柱は木製で、簡単に取り外しができるとのこと。打席は創業から土を使用しており、打撃部分にはショットマットを置いている。以前は土から打つこともできたが、現在は整備の関係からショットマットを使用する。

フィールドは天然芝で、バンカーやアプローチエリア、天然芝のパッティンググリーンも備わっている。また、池田氏が経営にかかわるようになってから、ボールの綺麗さにこだわっており、

「3か月に一度、ボールの塗装を塗り直しています」

池田氏は、河川敷にあるゴルフ練習場ならではの苦労、特に水害についてこう話す。

「2019年10月の台風19号の時は、ゴルフ場横の堤防ギリギリまで水位が上がり、練習場にあった全ての設備や藤の木が流されて、1か月近く閉鎖しました。ブルドーザーで流れ込んだ土砂をどけるなど、本当に大変な作業でした」

ただ、この洪水を機に、アナログで受付していたものを、デジタルの会員証にして、LINEで会員にリアルタイムで情報を流せるなどのシステムに変えた。

河川敷練習場特有の制約から、屋根を付けることが出来ないので、雨天の場合はクローズとなる。

「今までは、雨が止んだら数時間後に再開していましたが、LINEで再開時間などを知らせて利便性を高めています。ただ、台風や大雨のときは常に水没の危険があります」

もう一つの難題は、河川敷の占用について3年ごとに更新があり、国交省に使用許可の書類を提出する必要があること。池田氏は、

「書類は細かく、内容も厳しくなっていますが、前職でメディア関係の会社にいたので、慣れている分、対応できています」

一方、河川敷ならではのメリットもある。およそ2万3000m2の土地を国交省から借りて営業しているが、田園調布の私有地であれば相続税は莫大となって、事業継承は厳しくなる。占用許可が継続できれば、都市部で課題となっている事業継承問題はクリアできる。国がこの河川敷を水防や公共目的など、別の用途を考えた場合は問題だ。

「最近、近隣の屋外練習場4~5か所が閉場したため、開放的な広い場所で打てる屋外練習場は貴重です。自分の代で開業100年を迎えることが可能なので、この仕事を続けていきたい。そのためには、現在年間4万人以上の来場者をさらに増やすこと。スクール事業を伸ばしていきたいですね」

そのため、同練習場の近隣にある事務所の1階に、新しく無人インドア練習場とパーソナルジムを併設した施設をつくった。

「時代のニーズに合わせ、若くて新しい顧客を取り込んでいきたい」

と、次代を見据えている。

東京の田園調布にある250ヤードの屋外練習場が継承され、100周年を迎えることを期待したい。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

アスベックスは、湘南最大級4機種8打席完備の24時間インドアゴルフ練習場&スクール『ASGOLF(アスゴルフ)』を神奈川県藤沢市に9月1日(金)にプレオープン、10月1日(日)にグランドオープンする。

『アスゴルフ』は藤沢駅南口から徒歩2分の好立地。藤沢駅は、3社4線(JR東海道本線、JR湘南新宿ライン、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線)が交わっており、乗降客数は1日39万人超(2021年藤沢市統計)。湘南エリアの幅広いゴルフ客層を狙っている。

店舗は初心者から上級者まで幅広いプレイヤー層が楽しめるよう、「GOLFZON」や、「TRACKMAN」など、4機種8打席を設置。フォームの改善や、世界中の実際のコースをラウンドモードで体験することが出来る。

また、楽しく継続するために利便性を重視。駅から徒歩2分、24時間営業、クラブ、シューズ、グローブの無料レンタル、更衣室やロッカーなどの設備を充実させ、夏でも冬でも快適空調で練習環境が抜群だ。さらにラウンドレッスン、ラウンド会、飲み会など、ゴルフ仲間を増やす企画を用意し、会員同士のコミュニティ作りに注力する予定。予約はスマホからいつでも出来るシステムだ。

なお、プレオープン期間中は無料で体験が可能。さらに「0円キャンペーン」を実施している。『ASGOLF』のLINE公式アカウントの友達追加をした人限定で、期間中に入会した人は、「入会金0円」「初月0円」「2か月目0円」の3大特典が受けられる。詳細はWEBまで。

【店舗概要】

店舗名:ASGOLF(アスゴルフ)

所在地:〒251―0055 神奈川県藤沢市南藤沢2―5 KMビル2階

オープン日:プレオープン 2023年9月1日(金)、グランドオープン:2023年10月1日(日)

アクセス:藤沢駅南口 徒歩2分

営業時間:24時間

公式サイト:

https://asgolf-fujisawa.com/

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア