月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら

ハッシュタグ「預託金」記事一覧

前回まで、ゴルフ場の隆盛と凋落の推移を見てきたが、本稿では、なぜリコンセプト(Re-concept)が大事なのか、その前提となる筆者の考えを述べる。

日本最古のゴルフ場、神戸ゴルフ倶楽部(一般社団法人)が六甲山頂に開場したのは1903年。最初の4ホールが開場した1901年を日本の「ゴルフ元年」とする説もあるが、英国人貿易商アーサー・グルームが故郷を想い、山頂に開いた。

以後、多くのゴルフ場が誕生し、近年は開場百年を迎える老舗コースが現れている。そして70~80年代の開発ブームに乗ったゴルフ場群は、歴史ある名門クラブを絶えず真似て、続々と誕生した。その弊害を、筆者は強く感じている。

古い社団法人のクラブ(一部、任意団体及び株主会員制の営利目的外クラブを含む)と、日本で約90%を占める営利目的の株式会社による預託金制クラブでは、理事会や各文化委員会の在り方が同じである必要はない。なぜなら、社団法人のクラブは営利目的ではないからだ。

ちなみに、いわゆる名門と言われる代表例に「関東七倶楽部」や「九大ゴルフ倶楽部」(重複コースあり)があり、これら歴史あるクラブの目的は、持続可能な運営のもとで会員同士が楽しむクラブライフを重要視するソサエティだ。

【関東七倶楽部】(社団法人、株主会員制)

小金井カントリー倶楽部(東京)、相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、我孫子ゴルフ倶楽部(千葉)、鷹之台カンツリー倶楽部(千葉)

【九大ゴルフ倶楽部】(社団法人、株主会員制、任意団体)

相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、軽井沢ゴルフ倶楽部(長野)、神戸ゴルフ倶楽部(兵庫)、廣野ゴルフ倶楽部(兵庫)、鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫)、茨木カンツリー倶楽部(大阪)

同好の士が出資して運営する倶楽部は、性格上、排他性を伴う。その一方で接待需要が普及し、会員同士でクラブライフを楽しむ目的ではなく、Guest=接待先や、ゴルフ仲間を連れて楽しむスタイルとなったのだが、にも関わらず、多くは名門と呼ばれる社団法人系のクラブ運営を真似てきた。そこに、ボタンの掛け違いがある。

たとえば後発組のゴルフ場は、自ゴルフ場の物差しを決める際に「名門の〇〇倶楽部がそうしているから」とエクスキューズできるよう、模倣的に会則・細則・利用約款などを決めてきた歴史がある。水戸黄門の葵の御紋と同じで、名門の権威に盲従する情けない姿だ。

このような歴史が根深く残る盲従体質を改善するには、リコンセプトが唯一無二の方法だと筆者は考えている。

「預託金」の負い目

「なぜこうなっているのか?」について、本来は一つひとつ意味があって然るべきだが、先達からのバトンを受け継いできたゴルフ場の社員たちは、それが自社のコンセプトに合っているか否かが判断できず、問題意識なく過ごしていることが多い。日々の業務に追われる中で思考停止状態に陥っている。

筆者がゴルフ場をコンサルする際、現場からは「前任者がこのやり方だったから」「メンバーさんから言われたから」というフレーズをよく耳にする。逆に「当クラブのポリシーはこうだから、こうしたい!」との主張を聞くことは少ない。

なぜか? 多くのゴルフ場は預託金返還請求に困窮し、再生手続きなどを経て預託金債権を棒引きにしてもらった負い目があるから、と筆者は見る。バブル絶頂期の強気が一転、弱腰になり、主体性を失った印象が否めないのだ。

具体的な例をあげよう。

ゴルフ場の玄関先に、不似合いな装飾の置き物等をよく目にする。これらはステークホルダーなどからの寄贈品が多く、忖度して目立つところに置いている。ゴルフ場に支払う料金の中には「居心地の良い空間の利用料」も含まれる、と考えれば、その空間に不似合いな物は来場者に違和感を与える。サービスを提供するエリア用か、バックヤードに設置すべき物なのかの判断基準が歪んでおり、忖度優先の一例と言える。

また、ラウンジの雰囲気をぶち壊しにする「SALE」の張り紙や、業者から持ち込まれた不揃いの什器による景観の乱れもこれに該当する。

ホールインワン植樹も例外ではない。そもそもコースと樹木は密接な関係にあり、コース築造の際にはコースレイアウトのデザインと同時に植栽計画が織り込まれているため、ティーイングエリア付近に乱雑に植えるものではない。脈略なく植栽した樹木は、根が芝生の中に入り込み、水分を吸収し、芝生の生育を妨げたり、グラウンド上の不陸(地面の凸凹)が生じたりと様々な弊害を生む。そんな光景をしばしば目にする。

記念植樹の代わりに、クラブハウスにホールインワンのプレートボードを設置して敬意を払う。あるいは達成者が記念品の寄贈を申し出たら、ゴルフ場が木製の3人掛けベンチを用意して、寄贈プレートを背面に設置する。これはスコットランドの風習で、筆者のお勧めだ。

客観的な実態把握

リコンセプトの第一歩は、実態把握を徹底的に行うことから始まる。この実態把握は、あくまで〝客観的〟に行うことが重要だが、当然、このプロセスには外部の力を借りることをお勧めする。内部でやろうとすると現体制への批判と取られかねず、忖度した結論が生まれやすいからだ。

筆者がレポートをまとめる際には、その会社の強みや弱みなどを洗い出すSWAT分析から始める。そして、そこからリコンセプトとして目指すゴルフ場(なりたいゴルフ場)=新たなコンセプトを提案する。

リコンセプトの着眼点は、己を知り、己のポテンシャルをどこまで追求できるか、が重要。「己」は、自社のゴルフ場であり、その着眼点から見える光景よりも、アップサイドの提言、すなわちやるべき事項が浮き彫りとなってくる。また、リコンセプトが網羅すべき範囲は、全てに及ぶ。全ての細部において「当ゴルフ場はこのようなクラブにするべく運営しております!」という強いメッセージを発信できれば「Re-concept」は全ての指針となるはずだ。

基準が明確になれば「これはOK」「これはNG」という判断基準が理路整然と共有され、ひとつの法則が見えてくる。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回はゴルフ場の開場ラッシュについて、「預託金」制度に焦点を当てて説明したが、今回はゴルフ場ビジネスが瓦解した過程を深掘りして考えよう。

言うまでもなく、1991年2月のバブル経済崩壊が発火点となった。急激な地価の高騰を冷やすために、政府は1990年、「総量規制」(不動産融資の伸び率を金融機関の総貸出の伸び率以下に抑える指導)に踏み切ったが、これがハードランディングの原因となる。「バブル三悪」と呼ばれた土地・株・ゴルフ会員権が一気に暴落してバブル崩壊につながった。

これにより、ゴルフ本来の目的(ゴルフコミュニティを通してクラブライフを楽しむ)ではなく、投機目的で会員権を購入した人々は大いに慌て、資産を失う危機感に支配された。

預託金に運用金利はつかないが、「元本は保証される」というゴルフ場との共通認識があっただけに、これを主張して返還請求に走る取り付け騒ぎが全国で起きたのだ。

会員には中小企業の経営者も多く、バブル経済の崩壊で会社の経営も危うくなった。返還された預託金を事業資金に充てる目論見もあったろう。その意味で返還請求は、皆、死に物狂いの形相だったのだ。

返還を求められたゴルフ場側は蒼白となる。会員権価格は将来にわたり上がり続けるという根拠なき「神話」を前提としたビジネスモデルは、弁済をまったく想定していない。本来、ゴルフ場の手元にあるはずの預託金は、すでに土地・建物等のゴルフ場資産に形を変えている。唯一の手段は、これらを処分して返還することだが、安値で処分しても預託金の額には到底及ばない。バブル経済の崩壊はゴルフ場の会員権制度にとって、まさに青天の霹靂であった。

ゴルフ場破綻と再生手続き

1991年、破産手続きの和議法に代わり「民事再生法」が施行された。この法律を簡単に言えば、再建計画(再生計画)の可決要件のもとで行う再建型倒産法の制度、となる。

裁判所から選任された監督委員のもと、再生計画案の策定並びに再生計画案の確定後に再生計画を遂行(リストラクチャリング)するという建付けで、この「新法」ができた背景には預託金の取り付け騒ぎが社会問題化したこともあった。民事再生法の申請を通し、預託金弁済を「帳消し」にして、身軽になって再生しようというものだ。

全国の破産コースでは債権者集会が連日開かれ、経営者は容赦ない罵声を浴びつづけた。結果、会員権として購入した権利の裏付け(預託)である保証金は90%以上カット(放棄)され、プレーの「利用権」のみ保護されることになった。

ゴルフライフは続けられますと、一見、綺麗事に聞こえるかもしれないが、要はゴルフ場が無くなるか、それとも債権棒引きでゴルフ場を残して利用権の保護を選ぶのか? 二者択一を迫られた多くの会員は、泣く泣く後者を選ぶしかなかった。

民事再生の適用で、潰れるはずのゴルフ場が命脈を保った。だが、その後もゴルフ場は静かに減り続けており、2002年のピークから約20年間で、約300のゴルフ場が姿を消している。そしてこれは、バブル崩壊という外的要因とは別に、ゴルフ場業界が抱える内的要因が影響していると筆者は考える。そこで、ゴルフ場が苦戦している理由を10項目にまとめてみた。

ゴルフ場が減った10の理由

1)民事再生法の初期段階では債権カット率が低く、二次破綻となって会員離れが起きた。

2)殆どのゴルフ場が会員の同伴や紹介なしに予約が取れる。

3)かつての開発ラッシュで地方にも多くのゴルフ場ができたが、現在は遠方に行かなくても近場のゴルフ場で手軽にプレーでき、特に関東商圏に需要が集中している。

4)メンバーとゲストとの料金格差が無くなっている。

5)預託金の殆どがカットされているので、会員権としての価値がないにも関わらず、年会費を払う義務とのバランスを欠いた歪な構造となっている。

6)接待ゴルフが極端に減少し、一部では復活しているが、接待需要は近場に限られている。

7)ゴルフ場施設の老朽化及びコース荒廃による客足の減少のスパイラルに陥っている。

8)ハゲタカファンドのゴルフ場再生には功罪あるが、プレー料金の破壊で低価格競争(大衆化)が起こり、特に地方では大打撃を受けている。

9)メンバーの高齢化と自動車離れ(免許返納等)で休会会員が増えた結果、年会費の減少による経営悪化が起きている。

10)築30~40年経過した施設(特にバックヤード設備:ボイラー、空調、水廻り、散水設備等)が想像以上に老朽化し、その修復資金が捻出できない。

以上の10項目に集約できるだろう。預託金返還の嵐は過ぎ去ったが、それでコトは治まらなかった。ゴルフ場は徐々に存続意義を失ってしまい、会員の猛反発を受けることもなく、自然死のように廃業している。

むろん、2003年3月の電力自由化で、太陽光パネル事業者が激増し、その矛先がゴルフ場に向いたことや、自然災害の影響も大きいが、ゴルフ場業界の「内的要因」も見逃せない。

この窮地を脱するにはコンセプトの練り直しが必須だと筆者は考える。かつての接待需要を意識した金太郎飴的な経営ではなく、個性を活かした多様な経営にシフトすることだ。名門の真似をしたドレスコードの押し付けをやめ、自社に合った顧客ニーズを丁寧に汲み取り、地方のゴルフ場なら地元密着を打ち出すなど「リコンセプト」の方法は沢山ある。

そこで次回以降、筆者が手掛けたリコンセプトの事例を紹介しよう。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回は、バブル時代にゴルフ場の開発ラッシュが起きた背景を説明した。バブル崩壊から30年以上経った今、日本のゴルフ場はピークから約300コース消えてしまい、2100コース台に減少している。なぜ、そのような事態に陥ったのかを2回に分けて考察しよう。

表層的には、バブル経済の崩壊が引き金をひいた。これにより「預託金」の償還に耐えられず、次々と白旗を挙げ、法的整理に陥ったゴルフ場を外資系ファンドが傘下に収めた。そのことは誰でも知っているが、ゴルフビジネスに携わる者としては、より深く当時の経緯を知っておく必要があるだろう。

まず、ゴルフ場が減った理由を理解するには、会員権制度の仕組みを知る必要があると筆者は考える。そこで、日本で主流となった「預託金制会員権」について説明しよう。

そもそもゴルフ倶楽部は同好の士が集まる「仲良しクラブ」であり、営利目的ではないという性格をもっていた。そのため草創期は「社団法人」または「任意団体」として次々と誕生した経緯がある。

社団法人制は、ゴルフ倶楽部が社会的にみても法的にみても、一個の独立した団体として組織化されなければならなかった。その法形成に添う形として社団制を採用したのだが、1966年(昭和41)以降、ゴルフ場会社は社団法人として認可されなくなった。

その理由は、本来、民法上の社団法人は公益性と非営利性が設立許可の条件であり、主務官庁である文部省(現・文部科学省)は、一部の会員だけがゴルフを通じて親睦を楽しむことを目的とするゴルフ倶楽部の公益性に疑問を抱いたからである。以後、新しく開業するゴルフ場は「株主会員制」に移行するケースとなり、一方でその手続きよりも簡素でゴルフ場側の裁量権の強い「預託金制」会員権が主流となって今日に至る。

そのためゴルフ会員権を購入するときは「入会金」とは別に、ゴルフ場会社に期限付きで預ける「預託金」を合わせて払うことになった。この預かり金を開発コストに充てる形で、ゴルフ場会社は次々とゴルフ場を造っていったわけだ。

もう少し細部に踏み込もう。会員権を発行するゴルフ場側の事情についてである。

完成までの筋書き

ゴルフ場開発は、ゴルフ場になりそうな場所(田んぼ・畑・山林等)を探して事前立地承認許可を取り付ける。その上で国土法(当時の申請手続き)に則り土地を取りまとめ、森林法など段階に応じた個別法をクリアしていく。最終的に大規模開発の許可を取得してゴルフ場を造成するが、長ければ7~8年を要するケースもあった。複数の地権者が絡む場合、それぞれ複雑な思惑が介在する。農業を続けたい家と断念する家。あるいは隣家の土地よりも高く買ってもらいたいなど、人間の欲も当然ある。それらを取りまとめる作業にも時間が費やされる。

土地がまとまり許可が下りると、田んぼや畑などの土地が初めて価値を生み、ゴルフ場としての評価を得る。ところが途中で頓挫すると、集めた土地は田んぼや畑などのほかに転用できず(開発行為が認められない)虫食いの土地を得ただけで終わってしまう。そんな土地に価値があるはずもなく、ゴルフ場会社が考えたくもない最悪のシナリオになるわけだ。

このようなリスクが付きまとう用地買収(地上げ)の資金を銀行が貸してくれるはずはない。したがって、ゴルフ場開発には①自己資金、②不動産等を担保にする、③ゼネコンからの債務保証で〝ノンバンク〟などからの資金調達……。以上を併用するなどして、用地買収を進めるのが一般的だ。

晴れて大規模開発の許可が下り、ゴルフ場ができる段階で、初めて銀行からの融資が受けられる。銀行によるノンバンク資金の肩代わりで、この「肩代わり資金」を会員募集によって集めた預託金で弁済する。これが一連の筋書きである。

まとめると、ゴルフ場の開発資金は、最初は手ガネとノンバンクからの融資で調達し、その後銀行からの資金に入れ替えて、最後に預託金で銀行からの借り入れを弁済する。このプロセスからわかるように、土地・建物を含むゴルフ場開発資金は最終的に、全て会員からの預託金で賄う形となるわけだ。

会員権神話

日本経済は1986年からバブルに沸き返り、それと同一歩調で第三次ゴルフブームが起きた。ちなみに第一次ゴルフブームは1957年、「カナダカップ」(現ワールドカップ、於・霞ヶ関CC)で中村寅吉・小野光一組が優勝したことに始まっている。第二次ブームはその9年後。ジャック・ニクラウス、アーノルド・パーマー、ゲーリー・プレーヤーのビッグ3が来日した1966年以後である。日本では「和製ビッグ3」と呼ばれた杉本英世、河野高明、安田春雄が人気を博した。

1980年代の第三次ブームはA・O・N(青木功、尾崎将司、中嶋常幸)が、それぞれ違う個性と強さで注目を浴びた。前回触れたプラザ合意による急激な円高とバブル経済の台頭で、企業の接待交際費が潤沢となりゴルフ市場が潤った。

この時期、ゴルフの熱気と土地神話、さらに狭い日本の国土におけるゴルフ場の希少性から「会員権神話」が生まれた。ゴルフ会員権の価値は上がる一方で、絶対に下がらない!という神話である。

この神話にゴルフ場開発会社も麻痺していき、極端な施策としては、預託金に据え置き期間を設けず、会員の退会と引き換えに返還することを会則に定めるところも増えていった。本来預託金は、償還時期を迎えるまでゴルフ場会社の手元に置いておくはずの資金だが、預託金を返して欲しいのであれば、

「どうぞ退会してください。いつでもお返しいたします!」

と、一転して強気の態度に変わったのだ。なぜなら、退会した会員の数だけ「枠」が空けば、それを高値に付け替えて、新たに募集できるからだ。横暴な根拠、すなわち会員権神話に基づく預託金の返還だった。

が、間もなくシッペ返しが襲ってくる。バブル崩壊で押し寄せたのは、ゴルフ場の経営難を懸念する会員から起こされた預託金返還請求の嵐であった。

「いつでも返します」の強気が一転、日本中のゴルフ場が預託金返還の波に呑まれ、ゴルフ場業界の崩壊を招く。好況時には誰も想像できなかった……。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前回は、私がゴルフ界を歩んできた道程と、千代田カントリークラブ(茨城)の「リコンセプト」について簡単に触れた。本稿はその続き。

1982年、財界の6大グループ(前号参照)が会員となって、「選ばれし者」のみが集う高級ゴルフ場の千代田CCが開場した。千代田CCの会員権は当初、県内の平均的な価格(300万円)で発売されたが、高級ゴルフ場にリコンセプトするには会員を少数に抑える必要があった。そこで、すでに会員権を買っていた人に全額返還し、少数会員制として新価格を発表した。初回の募集は2500万円からであった。

この価格は、用地買収に関わる金利込みの費用と、造成・建築費などの総額を法人会員の総数550社で割ったもので、リコンセプト前の価格の8倍強に高騰している。

なぜ、このようなことが成功に結びついたのか? 事情を理解するためには、時代背景を見る必要があるだろう。

当時、プラザ合意(1985年)があった。ニューヨークのプラザホテルで行われた先進5か国蔵相会議で、ドル高を是正し、米国の貿易赤字を軽減するのが目的だった。これにより1㌦235円が、翌年には150円台まで円の価値が急騰する。同時に金融緩和や、行き場を失った資金が土地や株式投資、会員権市場に流れ込む。千代田CCの新価格による会員募集は当初苦戦したものの、6大系列企業の入会が進むにつれて勢いを増し、高級路線は成功した。

その後、当時筆者が勤めていたSTTは、前回触れた旧・梓カントリークラブ(現・プレステージカントリークラブ)を189億円で落札(1986年)するという、今思えばとんでもない落札劇を演じたわけだが、その伏線には千代田CCの成功があったと言える。

旧・梓CCの落札額を「189億円」に決めた根拠はこうだ。まず、千代田CC(18ホール、16万坪)の用地買収に約10年の歳月を費やした。その結果坪当たりの買取額は約3万円となり、この3万円を旧・梓CC(36ホール、60万坪)にもそのまま当てはめた。「60万坪×3万円=180億円」。これに、絶対に落札できるプラス9億円を乗せて189億円。そのような理屈だったと聞いている。

その後、許認可を取得し、さらに造成・建築費が掛かる。それだけの大金を投じても、千代田CCの成功例から「必ず売れる」と経営陣は踏んだのだろう。事実、旧・梓CC改め「プレステージCC」の会員権は、順調に売れた。

千代田CCとプレステージCCの成功は、社会的にも大きな注目を集めた。ゴルフ場を媒介にして、会員権という「紙切れ」を刷れば、未完成のゴルフ場でも青田売りでき、莫大な投下資金を短期で回収できる。デベロッパーが大挙してゴルフ場開発に乗り出し、日本全国で造成ラッシュの夜明けを迎えた。

高額会員権購入のカラクリ

千代田CC

ゴルフ場開発ラッシュの背景には、金融機関の存在が大きかった。プラザ合意後、日本の金融機関は貸付先の獲得に苦慮していたが、そこに会員権の販売と、その購入資金を一体化して融資する手法が編み出されて野火のように燃え広がった。

日本の狭い国土を考えればゴルフ場の数には限界があり、希少性の高いゴルフ会員権は株よりも確実に儲けられる投資対象と考えられた。80年代半ばからバブルへと向かう道程で、人々は争うようにゴルフ会員権を購入したのだ。

そのカラクリはこうだった。

まず、銀行とゴルフ場開発会社が提携ローンを締結する。その上で銀行は、会員権購入者を顧客から探し出し、金を貸して購入させる。借金の担保は、購入する会員権の「預託金」に質権を設定する。つまり、銀行は会員権を担保に金を貸し、その会員権は株式同様値上がりするから、銀行としてはノーリスクで新規融資先を獲得できる。まさに夢のような連鎖だった。

一方で、借入をして会員権を買う者にもメリットがあった。少ない入会金を自己資金(取得会員権の20%前後)で用意できれば、残りの資金は実質無担保(持ち込み担保)で融資を受けられるため、中には2口申し込み、会員権の値上がりを見計らって1口を売却。その売却益で2口分の借金を完済できた。

1口はタダで手元に残った!

濡れ手に泡、とはこのことである。ゴルフ場会社、金融機関、購入者の三者が潤う「三方良し」の構造だ。

銀行が、簡単に会員権の購入資金を貸してくれる。むしろ、貸し付けるネタとしてゴルフ場は便利な存在だったから、2000万円、3000万円、4000万円、5000万円…と、会員権価格は高騰した。ゴルフ場開発会社はその金額に見合う設備の豪華さを競い合った。

豪華絢爛なクラブハウス

一番わかりやすいのはクラブハウスである。「バブル仕様」のクラブハウスは大きな空間に豪華なシャンデリアなど、今となれば空調費やクリーニングコストも大変だが、当時はお構いなしにひたすら豪奢を競っていた。第二はメンバーの数を少なくすること。第三は接待用に向いた交通至便なロケーションの確保。以上がバブルコースの3要件だった。

プレー料金は接待交際費で落とせるため、高額会員権のバブルコースは「接待用」として、企業が購入する法人会員権も多かった。社用ゴルフの全盛期は、プレーも食事もお土産も豪華であるほど喜ばれた。

1986年、国内ゴルフ場数は1538コース。それが5年後の1991年には1926コースに激増している。この間、デベロッパーやゴルフ場開発会社は、都心から近くて平坦な地形を必死に探した。土地の買収コストが跳ね上がり、都心近郊に土地がなくなると、買収範囲を地方へ広げていった。

同時に、ゴルフ場開発は乱開発・自然破壊だと糾弾される。それも一因となって首都圏近郊の開発許認可は次々凍結されてゆく。東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨と新規開発が禁じられた。

ちなみに、今年になって山梨県は開発凍結の解除を発表したが、その理由はリニア建設を見据え、民間による適切な投資・開発を促し、県土の強靱化と高付加価値な複合施設の建設で、県の財政力を高めるためと説明している。いずれにせよ、様々な利害関係者が金儲けとゴルフを結びつけて開発に邁進、ピークの2002年には2460コースを記録している。

その後バブル経済の崩壊や自然災害等で減少し、2023年度は2123コース。ピークから300コース以上減っている。とはいえ、最多のアメリカに次ぎ、カナダやイギリスと肩を並べる数のゴルフ場が日本の狭い国土で運営されている。

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

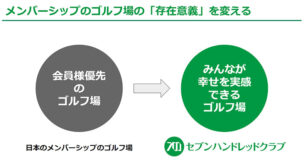

ぼくが経営しているセブンハンドレッドクラブ(栃木県)は「みんなが幸せを実感できるゴルフ場」をビジョンとして掲げている。そのため過去の連載では、ゴルフ場としてのクラブライフに触れることは少なかった。当コースには個人会員がおらず、法人無記名会員だけで運営してきたため理事会などの組織がない。だからこそ、他の会員制クラブに比べて自由な企画が発想でき、ゴルフ場を地域に貸し出す等の意思決定も即座にできる強みがある。

そのため、個人会員の影響力が強い他のゴルフ場経営層から、

「セブンハンドレッドだからいろいろできるんだよね」

と言われることが多く、そのたびに複雑な思いを禁じえなかった。なぜなら、ゴルフ場は資金面で運営を支える「会員」のための倶楽部である。その会員がいないゴルフ場でいろいろな挑戦をしたところで、「参考事例」としての評価しか得られず、社会的な意義もない。

そこで一念発起! 会員制クラブの「存在意義」を変えるため、個人会員の新規募集を決断した。

会員と共創するために

昨今、起業家の想いや商品・活動に共感した人から資金を募るクラウドファンディングが普及している。ぼくは、この「想い」を重視する社会的気運の高まりは確実に広まると信じている。そこで、我々が掲げる「みんなが幸せを実感できるゴルフ場」という想いを理解いただき、新しいゴルフ場創りを一緒に行うパートナーとして会員を集めたいと考えた。ポスターのメインビジュアルに「我々はこんなゴルフ場にしていきたいんだ!」という将来のイメージを込めて「公園のようなゴルフ場の様子」をデザインしてみた。

募集開始は2022年10月1日、募集人数は30口。入会金の76万円には税金と預託金の10万円も含まれている。年会費は税込みで5万2800円。すでに約10名の新会員が誕生しており、

「ゴルフ場を地域コミュニティに開放するというビジョンにワクワクしています」

という、嬉しい言葉も頂いた。

これからは「数の時代」ではなく「質の時代」だとぼくは思う。一人ひとりとの関係性を大切にしながらビジョンに向けた共創の実現を、新会員と一緒に実現したい。

ゴルフ場のDX化に向けて

新会員の誕生に関わり、もうひとつ用意した仕掛けがメンバー関連業務のDX化だ。自分は会員権売買を主業務とする住地ゴルフの代表も務めているが、この仕事を通じ、メンバーの管理業務が紙でやり取りしている部分が多いことを知った。

お客様は紙に記入したり、書類をなくしたり、郵送したりと煩わしい部分が沢山あり、一方のゴルフ場側もお客様から届いた書類を入力したり、書類を集めたりと双方で多くの作業が発生している。自分がセブンハンドレッドに入った2016年当時に驚いたのは、

「こんなに紙を使うのか」

ということであり、あの衝撃は今でも忘れられない。SDGsの観点からも、貴重な資源である紙を極力使わない入会フローは、今後のゴルフ場業界において必須だと考える。

そこで、お客様の要望に応じて、情報共有や会員契約の書類についても全てオンラインで完結する入会フローを作成した。入会前の面接もオンライン会議で行えば、入会希望者がどこにいても面接できる。

現在、入会希望者の約3割が完全オンラインでの入会を希望され、特に東京都内など遠距離の在住者からは評判がよい。もちろん、クラブの雰囲気やコース状況は実際に来場して体感頂く必要があるが、入会希望者の大半はすでに細かい様子をご存知のはずなので、顧客視点に立つ上でもオンラインの会員入会フローは求められるのではないかと思う。

これまで法人無記名会員で運営してきたセブンハンドレッドクラブにおいて、「個人記名会員」を募集することは大きな転換点になってくる。ゴルファーにもっと愛されるべく、競技会や倶楽部ライフの充実を図りながら、ノンゴルファーの皆さんにも開かれたゴルフ場創りを爆速で進めていきたい。新年も、よろしくお願いいたします!

<hr />

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2023年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

前号では、ゴルフ場を運営するうえで各コースのポジショニングを明確にすることが重要だと書きましたが、それらを決めるにはいくつかの指標が存在します。

一例は図1のように縦軸にゴルフ場(商品・サービス)の特徴、横軸に対象顧客(ターゲットとなる市場)の特徴を示す方法です。縦軸の一番上は高級志向のゴルフ場、一番下は価格遡及志向のゴルフ場です。一方、横軸は左の端がエクスルーシブな会員制クラブを堅持するプライベートゴルフ場、右は誰でもプレーできるパブリックゴルフ場です。

2020年に日本で営業中のゴルフ場は2151カ所です。(ゴルフ特信調べ)様々な形態のゴルフ場がバランスをとって共存する欧米と違い、日本では会員権販売を目的としたゴルフ場開発が主体であったため、ほとんどのゴルフ場が「高級プライべートゴルフ場」という位置づけで誕生しました。しかし、ビジネス環境は大きく変化しており、ドラスティックにポジショニングを見直さなくては生き残れないのが現状です。

多くのゴルフ場が環境変化への対応に着手していることは理解していますが、従来からの慣習やこだわりを捨てきれず、このマトリックスの中でのあるべき姿と現実が乖離してしまっているゴルフ場も多いように感じます。

もちろん預託金問題の解決が大前提となりますが、今後何十年にわたって経営を持続可能にするためには、一度立ち止まって「目指すべき場所」を改めて設定しなければなりません。

私は、日本の会員制ゴルフ場のほとんどがBのカテゴリーで、ホームコースとしてリピートしてくれる会員を核としたコミュニティを形成しながら、気軽に楽しめるゴルフ場を目指すべきだと思います。

欧米のゴルフ事情

どのようなゴルフ場を目指すのかという話の前に、欧米のゴルフ場について触れましょう。米国のゴルフ場は大きくプライベート、パブリック、リゾートの3つに分けられます。

私が以前、勤務していたリビエラCCやロサンゼルスGCなどのプライベートコースでは、メンバーとメンバーゲストしかプレーできず、運営はメンバーの入会金と年会費で賄われます。

リビエラCCの入会金は50万ドル(約5500万円)、年会費は3万ドル(約330万円)です。プライベートコースの中には入会金の中にエクイティが含まれていて、退会時にはその部分は戻ってくる場合もありますが、リビエラCCでは入会金の返金は一切ありません。会員権は一代限りです。

それでも、会員のウエイティングは常時80名前後います。これは他を圧倒するような最高のクラブ運営をしている証明ともいえるでしょう。

また、先日2026年のUS女子オープンをリビエラCCで開催することが発表されましたが、私がいた頃も積極的に公式競技の誘致をしてゴルフ場の価値を上げようとしていました。

日本にもハイエンド型の会員制ゴルフ場は存在しますが、米国のプライベートクラブとは大きな違いがあります。

日本では会員が最優先ですが米国ではメンバーゲストを大事にします。キャディはメンバーよりもゲストに気を使います。

さらに練習場の利用もメンバーは有料ですがゲストは無料です。そうすることでメンバーは体面が保たれ満足度も高まるのです。

国民性の違いもありますが、国際感覚を持つ方が増えている日本でもそういった方針に変えた方がいいかもしれません。

もちろん、メンバーをないがしろにするわけではありませんが、ゴルフ場を運営するのに十分な入会金と年会費を設定できないなら、メンバーがゲストをどんどん連れてくる状況を作り出すべきだと思います。

パブリックコースはベーシックなミュニシパル(市営)が大半ですが、ベスページやTPCハーディングパークなどのようにUSGAやPGAツアーが投資をして全米オープンやライダーズカップを開催できるようにしたコースも含まれます。

誰でも予約しプレーできるのが共通点です。市営コースでは予約なしに気軽に低料金でプレーできます。その分コースメンテナンスにはそれほどお金をかけません。

リゾートコースは日本にはあまりない運営形態ですが、ハワイやパームスプリングスなどのリゾート地に位置するゴルフ場で、その多くに会員はいません。

必ずしも宿泊施設併設ではありませんが、併設しているところではその利用者のみ予約ができる場合も多いです。ペブルビーチゴルフリンクスもこのカテゴリーに入ります。

トーリパインズGCは市営なため、サンディエゴ市民と併設のロッジ、ホテルの宿泊者に予約の権利があります。

英国にもリゾートコースがありますが、私が日東興業時代に運営に関わったターンベリーリゾートではユニークな運営をしていました。

地元住民は会員になれますが、プレーできるのは早朝と遅い時間帯のスタート枠のみ。プライムタイムはホテルゲストが高い料金でプレーします。地元に貢献しながらビジネスとして収益を伸ばす上手いやり方です。

また、過去に16回の全英オープン開催実績があるミュアフィールドは会員制ゴルフ場の元祖ともいわれています。

脱価格競争の方策

本題に戻りましょう。私は日本の大半のゴルフ場は、オープンとベーシックが交わる図1のBを目指した方がいいと考えます。

これは安売りをして入場者を増やせという意味ではありません。価格競争では、極限までコストを下げられる大手運営会社には勝てないからです。

しかし、私は大手でさえもこのまま価格競争で集客することに限界が来ると思っています。

その理由はゴルファーが成熟して、1000円~2000円の違いであれば、少しでもコースコンディションや進行状況の良いゴルフ場を選ぶと思うからです。

勝負はいかに低価格化するかではなく、リーズナブルな価格を提供できるかにかかっています。

「安い」ではなく「納得のいく価格」という意味です。某家具量販店のごとく利用者に「お値段以上」と思ってもらうのです。

そのためにはセルフ化や機械化といったコストダウンの企業努力を続けながら「メンバーになりたいと思ってもらえるようなコース」を作ること。

リピーターを増やすことを続けながら最終的にはメンバーになってもらうことを目指します。

本連載の第2回で、リピーターを増やすためには良いコースコンディションとスムーズな進行が大切と述べました。

つまりはプレーして面白いコースを作るということです。

それに加えて大切なのは「リピーターを育てる」という発想です。

そのために有効なのが各ゴルフ場のターゲットに合ったイベントの発信で、ゴルフの回数を増やすきっかけ作りです。

上手くなればより楽しくなるというゴルフの性質上、イベントは何らかの競技性を持たせたものが良いでしょう。

様々な競技イベントを各ゴルフ場のターゲットに合わせて柔軟にカスタムメイドしていきます。

シングルプレーヤーならスクラッチでの競技、初心者であればスクランブル競技が楽しめます。スクランブル競技は全員がティーショットを打った後、毎ショットで一番良いポジションのボールを選択してチームメンバーが同じところから打つ競技です。

日本人プレーヤーは18ホールの個人スコアを気にする傾向が強く、チームでひとつのスコアしか出ないこの競技方法にアレルギー反応を示すこともありますが、一度経験するとその楽しさに驚きます。

自分一人では考えられないスコアが出るし、初心者もたまに出るナイスショットが採用されたり、最初にパッティングをして仲間にラインを見せてあげてチームに貢献することができます。

工夫の連続が大事

企業コンペの幹事にスクランブル競技を勧めることも有効で、友好を深めるという企業コンペの趣旨にも合致します。

上司が嫌がるというのであれば春はストローク競技、秋はスクランブル競技と2回開催を提案してみてはどうでしょう。

新型コロナが落ち着けば企業コンペも増加するので、今のうちに手を打つべきです。

リピーターは最終的にはメンバーに移行するように仕向けます。

週末に安いメンバーフィーでラウンドする会員が多くなると、収益に悪影響と思われるかもしれませんが、長期的視点に立てば彼らが定年を迎えた時に平日需要が期待できます。

また、前述のターンベリーリゾートのように、メンバーは早めと遅めのスタートのみに限定する方法もあります。

年会費を下げれば実現できるかもしれません。いずれにせよ、そういった工夫を地道に続けることが大切です。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

シイタケ、バナナ、コーヒーに有機野菜…。ゴルフ場から農作物が出荷される時代がやってきている。松山シーサイドCC、ABCいすみGCではシイタケを栽培。鳳凰GCではバナナ、パイナップル、マンゴー、コーヒーなどを作っている。ブリック&ウッドCも関連施設で有機野菜を生産。津CCはクラインバルテン(共同農園)の設立を視野に入れている。

シイタケ、やがてはカブト虫も

原木シイタケ「べっぴんさん」(写真:松山シーサイドCC提供)

きっかけは、たまたま目に留まった新聞記事だった。そこには「シイタケ農家が激減」との活字が躍り、ショッキングな内容が書かれていた。

今から4年前の2018年。松山シーサイドCC(愛媛県今治市)の藤井より子専務は大きな悩みを抱えていた。「1977年のオープン時から、手つかずの飛び地があったのです。ここに9ホールをレイアウトする予定でしたが、18ホールのコースとの間にあるミカン畑を譲ってもらえず(飛び地になってしまい)27ホールへの拡張が難しかった。何かほかに活用できるものはないかと、頭を悩ませていたのです」。

遊休地の活用に迫られると同時に、閑散期となる冬場の余剰人員に対応する必要にも迫られていた。そんな時、藤井専務が手に取った新聞には県内でシイタケ農家が減り続けている理由として、生産者の高齢化が書かれていた。

「ふーん、シイタケか…。山あるし、木あるし、ウチできるやん。でも、シイタケって、いつ、どうやって作るんやろ」。

ゼロからのスタート。「日本きのこセンター」(鳥取)に問い合わせ大洲市の出先機関からスタッフに来てもらい、原木シイタケ栽培の指導を受けた。

コース内の約2000平米の土地に、ナラやブナの原木80トンが運び込まれた。「何もわからない中、一から教えていただいた。ドリルで穴開けて、トンカチで1個ずつ(菌を)植えていきました」。

シイタケ栽培の収穫繁忙期は11月から翌年4月と、ゴルフ場の閑散期とピッタリ合致する。人手が余っていた状況は一変した。スタッフが入れ代わり立ち代わり、シイタケ栽培の作業にやってくる。「人手には困りませんが、何しろ寒い時期の作業。苦労も多かったと思います」。

原木シイタケは3~6か月で収穫できる菌床シイタケと違い、収穫まで2年を要する。独自のブランド「べっぴんさん」は昨年に続き2シーズン目の収穫期を迎えた。

「今年は乾燥がひどく、必要な湿気が不足しているため今のところ去年の3分の1程度の量しか収穫できていません。自然を相手にする難しさを感じています。ただ、ここにきて雪と雨が降ったんで、これからに期待しています」(藤井専務)。

すでに500キロ収穫されている「べっぴんさん」のおいしさに、藤井さんも絶対の自信を持っている。「普通の菌床シイタケとは違います。生でトースターに入れて、バター焼きもおいしいですし、塩胡椒だけというのもおすすめです。うちのレストランではアヒージョ、肉詰めフライ、のほか、おでんにも入っています」。

乾燥、生の商品に加え、レトルトの製品も開発中で、3月の発売を目指しているという。

今年は福祉施設からも人手を借りるなど地元への貢献も確実に進みつつある。日陰で湿気の多い、シイタケが好む環境が、このゴルフ場にはタップリあった。

シイタケが育った後の、お楽しみもある。「すでに中がスカスカになった原木が増えてきました。これが土に帰ろうとするとき、カブトムシがやってきます。それも楽しみですね」。

シイタケとカブトムシ。2大人気土産が、ゴルフ場の集客にも貢献しそうだ。

実は関東にも、シイタケ栽培で入場者の支持を集めているゴルフ場がある。千葉県のABCいすみGCだ。

こちらは3番から4番に向かうインターバルの道路わきに、原木がズラリと並ぶ。「しいたけ街道」としてゴルファーには知られた存在だ。

ゴルフ場でバナナやコーヒー栽培

奥がバナナ、手前がコーヒー。このほかにもパイナップル、マンゴーなども栽培されている(写真:清流舎)

2年前にレタスの水耕栽培を始めて以来、大きく農産物の生産に舵を切ったゴルフ場が群馬にある。鳳凰ゴルフ俱楽部だ。

ここに一見、行政機関の農産物試験場かと思わせる、巨大なビニールハウスが建てられている。幅8メートル、奥行き45メートル、高さ6・5メートルの巨大なビニールハウス3棟が接続された姿は、非常に目立つ。

案内役の同コース農産事業部・中神洋二部長に促されてハウスの扉をくぐった瞬間、息をのんだ。目の前にあったのは、バナナの森。南国そのものの、密林が立ちはだかっていたからだ。

歩を進めながら天井を見上げると、この3棟に仕切りはなく、ハウス内に巨大な空間が広がっていることがわかる。

約1080平米に及ぶ敷地に120本のバナナのほか、コーヒー、パパイヤ、パイナップルの苗木がそれぞれ40本、マンゴー10本などが植えられていた。

バナナの葉の大きさにも圧倒される。「花をきれいに咲かせるために」と中神部長がバナナの葉を切ると、それ1枚で中神部長の体がすっぽり隠れてしまった。

このコースもご多分に漏れず、4年前に預託金の償還問題で民事再生の道を歩んだが、新たなスポンサーとなったのが砕石や産廃処理を手掛ける祥和コーポレーション。

中神部長は満面に笑みを浮かべてこう言った。

「この下に砕石をまず敷き詰めて土盛りして、植木屋さんが持ち込んだ生木や建築廃材をウッドチップにして撒いています。ウッドチッパーを持っているのは業者の強みです。育成のカギを握るのは水はけですが、土壌の状態は素晴らしいと思います。私の経験でもここまでの生育を示したことは初めてです」。

いよいよ出荷の日も近づいてきた「ほうおうバナナ」。

すでに南国ムードいっぱいのチラシも出来上がった。「コンペの賞品にもいい。レストラン、売店など売る場所があるのが強みです。バナナジュースもレストランや売店でもお出しします」と大澤順支配人も笑みを見せる。

グータッチする2人の笑顔が、「ほうおうバナナ」の快進撃を予感させた。

また三重の津カントリー倶楽部でもクラインバルテン(共同農園)の設立に向けて動き出している。「まだテスト段階での生産ですがコース内に会員制クラインガルテンを計画しています」(小島伸浩副社長)。

ゴルフ場は用意すべき土地が容易に調達でき、土壌の改良や植物の育成法などで農業に生かせる経験値が高い。SDGsの観点からも、ゴルフ場と農業は親和性が多い。

取材後記

あるキャンプ用品メーカーの関係者が「ゴルフ場は農薬を使っておりそれが漏れ出して周辺の農家に甚大な被害を与えている」としたり顔で語っていたという。このような説を唱える人がまだまだ多いという事実に、いまさらながら暗澹たる気持ちにさせられた▼本誌では2021年9月号で「全国1435か所のゴルフ場の農薬検査結果を発表、延べ3万8927検体で水濁指針値を超過した事例はなかった」という環境省のデータを記載している。もはやゴルフ場が周辺の農家に迷惑をかけるようなことがないことは、前出のデータの示す通りだ▼しかし、まだまだそうした事実が世間に浸透していないことを、冒頭の言葉が物語っている。同じ号で大西久光氏がゴルフ緑化促進会で大学に依頼して得た調査結果として「国内のゴルフ場森林が年間400万トン以上のCO2を吸収固定していることを明らかにしている。だがこの事実もまた「ほとんど知られていない」と大西氏自身が語っている▼ゴルフ場が生物多様性に満ちた空間になっていること。今やゴルフ場こそが、農作物を生産し、都市部における里山の役割も果たしている事実を、辛抱強く、持続的に訴え発信していくことが大事だ。

<hr>

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。

月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

コロナ禍の影響で、ゴルフのカジュアル化が進んでいる。定番の18ホールではなく9ホールのプレー、あるいは昼食休憩を挟まないスルーや2人でまわるツーサムなど、「ニューノーマル」なゴルフスタイルを取り入れるゴルフ場が増加中。

実は、このようなスタイルを率先して導入したのが大手ゴルフ場チェーン、アコーディア・ゴルフ初代社長の竹生道巨氏だった。今年70歳。現在はゴルフ場コンサルを主業務とするエム・シー・シーの代表取締役を務めている。

「わたしがやりたかったことが、ようやく起きている。安く楽しくプレーできるゴルフ場の経営環境を整えれば、国内2200コースのうち2000コースが生き残れると思います」

ゴルフ人口は800万人規模とされ、このままでは多くのコースが潰れるのではと懸念される中、同氏の戦略的な楽観論は傾聴に値する。さて、どうすればいいのか?

久々のメディア登場で、竹生流「活性術」が明かされた。

(聞き手・GEW片山哲郎)

コロナで運営方式が変わる

最近のゴルフ界の印象はどうですか?

「まあ、コロナという特殊問題は別にしても、わたしが20年前にやりたかったことが2~3年前から起きてきた、そんな印象をもっています。コロナをプラスに考えれば、変革が一気に進むかもしれません」

そのあたりの考え方はのちほど伺いますが、竹生さんは米国の名門リビエラCCを長くマネージして、その後アコーディアの社長としてカジュアル化を進めてきた。つまりハイエンドとカジュアルの両極を熟知しているし、それが竹生イズムだと、そんな解釈でよろしいですか。

「まあ、そうですね」

合ってますか?

「合っています(笑)」

そのような知見を活かして、今はゴルフ場のコンサル業を行っていると。

「『業』というほどの生業ではありませんが、わたしの経験がお役に立てばということで、いろいろな相談に乗っています。

細かいことは言えませんが、元アコーディアの人間がそれぞれ50コースほどにいるんですよ。役職は様々で、社長だったり本部長、支配人の場合もありますが、そういった方々を中心に相談があるんです」

どんな相談ですか。

「たとえば『3密』の回避でゴルフ場のレストランを閉めるのか、続けるのか、あるいはセルフプレーへの対応も従来とは意味合いが違っていて、非接触の観点から考えるとか。

お客さんがキャディバッグを担いでハウスの中を突っ切っていいものだろうか、また、感染防止を考えれば自分の持ち物を他人に触らせないのが無難なので、そのあたりの考え方や対応をお客さん目線で考えるわけです」

それは単に非接触だけではなく、導線全体の話ですね。

「おっしゃるとおりです。感染防止でロッカーを使わない場合、駐車場でゴルフシューズに履き替える。すると駐車場とエントランスの導線も考える必要がありますし、お風呂をシャワーにして使わせるにしても、ロッカールームと浴場の密度を減らす必要がある。

そしてこれらは、スルーの話やキャディバッグの管理にもつながってきます。たとえばセルフプレーを基本としてお風呂場を使えるようにした場合、その間のゴルフクラブの管理ですね。保管場所でカギが掛かるところはいいですが、従業員の管理で手渡しの場合はそれをやめて、プレー後にバッグをクルマに入れてもらう。

そこで靴を履き替えてシャワーを浴びて食事をするといったように、流れをつくる必要があるわけですよ。その導線の判断に現場は困っているので、」

その都度、現場に行かなきゃいけない?

「いけないわけではありませんが、行かなければ具体的な事象がわからない面もありますよね。それで月の半分ぐらいはゴルフ場に通っています」

多忙ですねえ。「コロナバブル」が竹生さんに起きている。

「いえいえ、わたしには起きていませんよ(苦笑)」

百害あって一利なしの「ツツジ」

以前、竹生さんにこんな話を聞いたことがあります。コースメンテの際、フェアウェイの150~220ヤードの幅は散水を少なくして地面を硬くする。なぜなら大半の着弾点はその範囲に収まるから、コーンと跳ねて飛距離が伸びる。ゴルファーは喜ぶじゃないですか、と。

「はいはい(笑)」

竹生さんはゴルファー・マインドの経営視点ですね。

「そのマインドはとても大事でしてね、ほかの例ではカートの乗り入れもあります。アコーディアの場合は大半のコースで乗り入れが浸透しましたし、他のゴルフ場が乗り入れをしなければ希望者はアコーディアに行きますよね。

特に夏はラクだし楽しいし『安くて楽しい』ということが非常に大事なので、すべての考えはここに帰結します。

大事なことは、安いからメンテナンスが荒れて顧客満足度が下がるということではなく、いい状態を維持しながらコストを下げる余地は沢山あって、手付かずの部分は多いんです」

コストの削減はハイテクの利用によるものですか? 楽天は先日、ドローンで芝の状況を把握して、管理の人的負担を減らす事業を発表したし、PGMも自動芝刈り機の導入を始めています。

「という話の前に、できることは沢山あるんですよ。メンテナンス費用は一般的に5000万~1億円ですが、最低コスト4000万円を切っても綺麗に見せる知恵はいくらでもある。

日本のゴルフ場はどうしても日本庭園みたいに仕上げたいとなりますし、プレー目的じゃない場所にもコストを掛けますよね。たとえばティーイングエリアの囲いがあります」

垣根ですね、大概はツツジで。

「はい、アレがあることでいいことはひとつもありません。

単純に言えば芝は太陽と水と空気です。囲いがあれば、たちまち風通しが悪くなって日陰もできる。おまけに水も吸ってしまう。

囲いで入口を固定すると、プレーヤーはそこから入るので芝が摩耗しますよね。それでゴムマットを敷いたりするわけですが、それだけではなく、ティ位置は毎日変えるので入口からの距離が長くなる日もありますし、カートの停車位置も一定だからゴルファーにとって不都合が生じる」

なるほど。ツツジなんか切っちゃえと。

「切っちゃえということを含めまして、まだまだ遅れているんですよ。あの囲いを取るだけのことで、諸問題が解決しますから」

「預託金」は誰の発明?

日本のゴルフ場運営は遅れていると。その「遅れ」の原因は何ですか。

「総じて日本庭園のようにやりたがるのは、歴史の部分もあるでしょうねえ。ゴルフ場は日本庭園を意識して造ってきた歴史の中で、ハウス周りもそうだし、コース以外は押し並べて和風です」

それは時代の空気もあったんでしょうね。ゴルフ場の開発ラッシュは田中角栄の「日本列島改造論」(72年)が契機です。あの政策は全国を高速道路網でつなぎ地域格差をなくすのが目的でしたが、個人の移動も容易になって地方にゴルフ場が乱立した。

「ですから日本のゴルフ場開発は70年代と80年代、あの20年間で加速したわけですよ。90年代に入ってすぐにバブルが弾けますが、あの頃は預託金を集めてゴルフ場を造って、会員権を売ることが大事だったでしょ。

ツツジに罪はありませんが(笑)、そんな時代背景から高級な日本庭園風に見せたいという意識が働いたんでしょうね」

それで会員権を高く売ると。あの預託金は誰の「発明」なんですかね。

「ちょっと、わかりませんねえ」

実は多くの人に聞きましたが、誰もわからないんですね。預託金はのちにバブル三悪(土地、株、ゴルフ会員権)と呼ばれる土壌をつくり、ゴルフ悪者論の論拠にもなっています。

「そこは否定しませんが、ただ、わたしは全面的に悪かったとは思いません。預託金でゴルフ場の開発が進んだし、日本が繁栄した良き時代の象徴というか、結果的にこれだけのゴルフ場が財産として残りましたから。

実は、ゴルフ場開発はその国のいい時代に起きるんですよ。イギリスは1900年からサッチャー政権ができるまで、ゴルフ場はできていないんです。

ブリティッシュオープンをやるコースは1800年代の開場だし、一方のアメリカは、USオープンをやるコースは1900~1929年の開場なんですね。日本は1965年あたりに胎動しますが、先ほどの20年間が隆盛期です」

バブルの崩壊は91年です。

「そこから5~6年は造り続けましたけど、それは開発が始まると止まらない。勢いで続くわけですが、90年代の計画は実質的にほとんど頓挫したはずです。

繁栄の象徴としてのゴルフ場は財産だし、その財産をできるだけ多く後世に残して、安く楽しめる環境をつくるべきですよね。

一部のゴルフ場は別ですよ。アメリカのリビエラ然りですけれど、ハイエンドのゴルフ場は年会費での運営が大事ですから」

ゴルフは日本で「堕落」したのか?

リビエラの年会費はいくらですか?

「日本円で300万ぐらいで、ゲストがプレーする場合はメンバーのチャージになるんです。メンバーのゲストで350~400㌦になりますが、キャディに担がせてプレーするのが基本なので、キャディフィを含めてトータル500㌦ぐらいです」

アメリカのコース数は日本の10倍ほど?

「そんな感じでしょう。その中でリビエラ・クラスのハイエンドは5%もなくて市営のコースが多いわけですが、5割がプライベート倶楽部でしてね、住宅開発と一緒に造るのでカントリークラブなんですよ。

ゴルフ場はウエディングや地域のパーティもするし、住民のソサエティとして存在します。一方のイギリスはカントリークラブというよりはゴルフ倶楽部で、」

恐妻家が晩に集まって酒飲んで、奥さんの悪口を言うんですよね。

「それをやるにしても(笑)、基本はゴルフしたあとですから。マッチプレーでツーサムだと18ホールで3時間弱、その後軽く食事してお酒を飲んで、帰りたくない人はカードでもしようかと」

古いゴルフ倶楽部の門柱に「犬と淑女、入るべからず」と。恐妻家の英国紳士が蛮勇を振るって書いた言葉があるそうです。

「あははは。恐妻家というか、イギリス人のほうが男・女がハッキリしていますからねえ。どちらかといえば女性はあまりゴルフをしませんし、倶楽部もね、排他的といえば排他的だし。

英米で歴史が違うのは、アメリカは西部開拓で女性の数が少ないから、上手くおだてて扱わないと(笑)」

銃社会だから、レディファーストでドアを開けて、先に安全な場所に入れてあげる。

「それもありますよね。一方のイギリスは男女で棲む世界が違うんです。女性は女性のソサエティがあって、アフタヌーンティとか楽しむじゃないですか。対して男性のソサエティがゴルフ倶楽部ということです」

「ゴルフは英国に発祥して米国で産業化され、日本で堕落した」と言われますが、これについてはどう思いますか。

「堕落という意味がちょっとわかりませんが、まず、イギリスのゴルフは原っぱに始まり、アメリカではリゾートクラブを含めて綺麗に管理された世界に進化しています」

それで日本ですが、ゴルフをしない9割の国民から見れば、垣根の向こうで特権的に遊んでいると。ゴルフ場に土地を貸す地権者がメンバーになって理事になり、やたら威張る。ゆがんだ排他主義に映ります。

「まあ、そんな印象もあるかもしれませんねえ」

それを「堕落」と言ってます。

「なるほどね。バブルの前後を含めれば、たしかにそういった時期はありましたが、今の主流は地権者みたいな層ではなくて、きちんとしたビジネスマンですよ。

『堕落』という言葉は当たらないし、かつてビジネスマンだったリタイア層が年金生活でも十分楽しめる環境になっている。これはいいことじゃないですか。

わたしに言わせればこの15年くらい、日本のゴルフは『お年寄りバブル』だと思いますし、ご承知のようにこの年代は、日本の経済成長を支えた団塊の世代が中心です」

豪華なクラブハウスがお荷物になる

団塊の世代は1947年生れを先頭とした3年間の塊で、人口800万人超の大集団です。

「はい。15年前はその世代がビジネスの要職を担っていて、今はリタイアされてプライベートゴルフを楽しまれている。わたしはそれをお年寄りバブルと言ってますけど」

老人バブルは数字にも表れています。日本のコース入場者は70歳以上が2割強で、団塊を中心とした高齢化が顕著ですね。で、日本人男性の健康寿命は73歳だから、団塊がそろそろ「不健康寿命」に突入してシニア需要がどーんと落ちる。それが業界最大の課題です。

「統計上はたしかにそうです」

老人バブルはどうなります?

「それは、弾けます。ただしゴルフの特異性を見る必要もありますよね。健康寿命は平均値だから、不健康な方も混在するじゃないですか。

ゴルフを安く楽しくできる環境を整えれば、シニアの生活にゴルフが定着して、さらにプレー寿命を80歳にまで延伸できれば2023年に需要が急減するという論理は当たりませんよね。

ですから業界はその間、次の世代を育てる施策を打つことです」

次の施策とは?

「ひとつは完全セルフ化の運営スタイルです。先ほど導線の話をしましたが、ハウスの耐用年数は30年ほどで、」

なるほど。バブル前後に開場したところが軒並み期限を迎えるわけですね。

「そう。それでどうするかの話ですが、ハウスは一度壊して更地にして、建て直すのが一番安いんですよ」

簡易なハウスだと建設費用は3億ほど?

「そうですねぇ、どんなに掛かっても5億はしませんね」

償却期間はどれぐらいですか。

「償却は20年ほど見るわけですが、簡易な導線を作れば管理面積も減らせるなど、建て直しは完全セルフ化を含めた基本構想の要諦になるんですよ。

つまり、単にハウスの問題じゃなくて、ウチは今後どういったゴルフ場を目指すのかという思想や姿勢が求められる」

押し並べて「日本庭園」をつくったけど、今は金太郎飴的な経営ではなく、個々に哲学が求められると。

「はい。その際の問題はゴルフ場側の意識でしてね、自分達は『上の上』だと思っているハイエンドが1割として、8割は『上の下』か『中の上』だと思っているわけですよ」

その8割の横並び意識が壊れないと、自由な発想で大衆化できない。

「という話になりますよね。一方で本当のハイエンドは、キャディをつけて予約サイトには一切出さない。これを目安とすれば5%ほどじゃないでしょうか」

予約サイトに出さないのがハイエンドの条件というのは、会員以外の雑多な人々に来てほしくない、倶楽部ライフを重視するという考えですね。

「そうです。現状ではそれがステイタスで、プライベート感を維持するにはそうなりますよね。

ただし、いずれ転換期がくるでしょうし、コロナで収益が厳しくなれば『上の上』もネットに出すかもしれません」

するとどうなりますか。

「『上の下』に落ちるわけです」

で、何が起こりますか。

「5%の『上の上』が3%になるかもしれないし、8割の『中』が8割5分になるとかね。必然的にそのような動きが起こるでしょうね」

安く楽しいを実現すれば2000コース残る

つまり、総じて下に引っ張られる。それが大衆化の力学だとしても、逆に単価アップの力学を主張する考えもありますね。付加価値を高めて単価を上げれば、プレー人口が減っても金額ベースの市場規模は維持できる。

「なるほど。その意見は正しい理想論だとは思いますが、実際に大半のゴルファーは安いところへ行くわけですよ。

お客さんの選択基準は家からの距離とゴルフ場の知名度、価格とのバランスを取りながら5000~8000円のレンジに集まります。そこでとても大事なことは、全体的に価格が下がる中で自社の特徴をきちんと出すことですよ。

だって、世の中には同じゴルフ場、同じホールはひとつもないんですから」

大衆化を進めながらも個別の価値を高めていく?

「そういうことです」

その際、竹生さんの価値判断はどこに置くわけですか。

「単純に言うと、楽しいゴルフ場にできるかどうかです。たとえばアコーディア時代、有名設計家が手掛けたコースを高く評価する傾向が強い中で、わたしはその点をあまり重視しませんでした。

そういったところは『みんなが楽しい』よりも『みんなが苦しい』ほうが多いでしょ(笑)。ですから楽しみながらスピーディにまわれて、いいスコアがそれなりに出るところを評価しました。

その一方、ハイエンドの部分で申し上げるとニクラウス設計の石岡GCは非常にいいコースですが、インコースから出ると間が抜けるんですよ。あそこは1番から出てスルーでまわって、15、16、17、18がハイライトだから、本来はアウトからスルーの設計なんです。

日本は昼食休憩のツーウェイですが、あれこそスルーでやるべきですね。わたしの信条は『楽しいゴルフ場』というもので、ゴルフの楽しさを訴求してプレー頻度を高める仕組みを作れば、必ず市場は活性化します。

それで国内2200コースのうち、少なくとも2000は生き残れると考えています」

それは、業界の一般論とは掛け離れて多いですねえ。このままでは大半のゴルフ場が潰れるという悲観論が支配的ですが、竹生さんは楽観主義者?

「はい。ゴルフの本当の面白さを一度味わった人は、生涯ずう~っとやめられない。なので、どうハメるかが大事なんです」

ゴルフの「偏愛者」みたいなところもあるんですかねぇ。

「はい」

あるんですか?

「ありますよ(笑)。ゴルフは一人でもやれるスポーツだから、8割のコースが『安くて楽しい』を実現すれば生涯の顧客になってくれますし、生き残る方法は沢山ある。

でも、現実的には思い切った改革をしてないところが大半で、従業員を守りながら単価を下げない守りの姿勢じゃないですか。これではダメだと思いますね」

リストラせよと。ドライな感じが漂います。

「いや、そこは違うんですよ。従業員はどのみち高齢化で退職するので、新たに雇わなければいいわけでしょ。今の従業員を解雇するという話ではありません」

既得権益を温存させない

ニューノーマル時代のゴルフ界についてはどうですか。コロナの影響でいろんな産業が新しい在り方を模索しています。

「そうですねえ。その観点で申し上げれば、ゴルフ場と練習場のタイアップが必要だと思っています。

日本は住宅とコースが離れているので接続方法が課題ですが、ジュニアについては練習場がクラブバスを持って解決を図るとか。アコーディアは早い時期にポイント制を導入して練習場とオペレーションを組んだんですね。そのあたりの業界の設計図を今後どうするかで、」

本来は練習場連盟とPGA、あるいは他の業界団体を含めた全体的な設計図が必要なんでしょうが。

「まあ、当時は業界団体の在り方が障壁になる面もあったので、アコーディアの場合は自力でやろうとなったわけです。

それとジュニアですけどね、わたしの視点はそこではなく、自分の収入で始める20代からが需要開拓のターゲットだと考えています。自分が働いたお金でゴルフをはじめて、途中結婚や育児があるものの40代で再開できる。そのような環境作りが大事ですよ」

ジュニアへの過剰な投資はナンセンスだと。

「極端に言えば、そうですね」

「ゴルフ振興金」も同じ話で、一般ゴルファーから数十円を徴収して、県のゴルフ連盟は大半をジュニアの強化費に充てている。大半のゴルファーは「振興金」の意味を知らないし、数十円だから気づかない。

「実は現役時代、そこに抵抗したことがあるんですよ。振興金は基本的に競技ゴルファーのためだから、一般ゴルファーから集めるのは間違っていて、わからないように取るのも問題でしょ。

ならば、単純に競技ゴルファーから取ればいいんですよ。昔話ですけれど、それで一部の県連から脱退しましたし」

「県連」というのは何ですかね。

「ゴルフ好きの集まりで、地元の名門で、という感じですよね。

わたしは今、アコーディアの何者でもありませんが、少なくとも今のままではアコーディアもPGMも脱退する話になるかもしれません。

だって、ゴルフ場にとってメリットはないし、それでも大半が入るのはゴルフ界の歴史の中で、日本人的発想として加盟しているわけじゃないですか」

日本人的発想というのは、地元の名士みたいな人が県連のトップといった話を含め、畏怖すべきだと勝手に思っている?

「だと思いますよ。たとえばの話、ゴルフ場の月例競技は年会費から充当して、一般ゴルファーからは取りません。あれがゴルフ場側の本来の論理ですよ。

だから競技団体は競技団体として、競技者からお金を集めればいいんです。振興金も競技団体の年会費も、このままの状態では取るべきじゃないし、なくなっていくべきだと思いますね」

それは単に競技団体云々ではなく、ゴルフ大衆化に向けた改革の話ですね。コロナは既得権益の温存を許すほど甘くないし、ほかの産業では必死の改革が進んでいる。

「そうですね。ゴルフ界のニューノーマルは、本気の構造改革によって成し遂げられるんでしょう。安く、楽しくをモットーにして、それぞれのゴルフ場が知恵を絞れば活性化すると確信します」

このインタビュー記事は月刊ゴルフ用品界7月号(7月1日発行)に掲載したものをウェブ用に再編集したものです。

単独系のゴルフ場210コースを束ねる日本ゴルフ場経営者協会(NGK)の手塚寛理事長。一方、国内141コースを運営するパシフィックゴルフマネージメント(PGM)の田中耕太郎社長。

二人は共に業界歴「40年」のベテランだが、今回の対談が初対面だった。

疎遠だったのには理由がある。NGKの加盟コースはピーク時に450を数えたが、バブル経済の崩壊で多くが経営破綻となり、外資系ファンドに買収された。

ゴールドマン・サックスがアコーディア・ゴルフ、ローンスターがPGMをつくったわけだが、その傘下に入らず生き残ったNGKの会員にしてみれば、PGMは「旧友の仇敵」といえる存在。それだけに、両者の没交渉時代は長かった。

ところが、コロナの蔓延で事情は変わった。あらゆる産業で「ニューノーマル」の在り方が問われ、コロナの力を借りる形で新しい経営に舵を切る。ゴルフ業界も過去の因縁にとらわれている場合ではない。

NGKとPGMを合わせれば351コース。国内約2200コースの16%を占めるだけに、両者が握手をすればゴルフ産業を動かす力を持てる。さて、どんなことが話し合われたのか?

(司会・GEW片山哲郎)

以下の対談内容はGEW7月号(7月1日発行)に掲載された内容をウェブ用に要約したものです。

コロナと台風が二大問題

G 二人とも業界歴ほぼ40年のベテランですが、意外なことに初対面なんですね。

手塚 お互いにゴルフ場は近いんですけどね(笑)。ウチの東我孫子CCは去年の台風でかなりやられて、27ホール中9ホールが復旧していません。

PGMさんのクリアビューも同じ利根川の河川敷ですよね。

田中 はい。ウチもかなりやられましたが、台風は今後、業界最大の問題になると思います。

一昨年の西日本豪雨では、系列コースのひとつが土砂崩れで進入路から何から消えてしまった。あの光景は言葉を失うほどの衝撃でした。

手塚 それに今はコロナでしょ。第2波が来る中で収束の目処がまったく立たない。どうですか?

田中 同感ですねえ。コロナの状況は誰にも読めませんが、ただ、飲食や旅行業などに比べればゴルフはマシだと思えます。

海外旅行もしばらくできないので、その分、国内旅行に回ると思えるし、ゴルフは他の業界に比べればまだ恵まれているほうでしょうね。ところで、NGKの会員数はどれぐらいですか?

手塚 正・副会員を合わせて210コースです。

田中 副会員とは?

手塚 副会員というのは、複数のゴルフ場を持つ会社は1コースが正会員になると残りは「副」でいいんですよ。年会費は正会員が10万円、副会員は1万円です。

田中 それは、安いですねえ。

手塚 近年はいろんな活動をしています。ゴルフ場におけるコロナ対策のガイドラインを作成したり、地球温暖化で大型台風が頻発するから、被害調査や対策作りも我々の仕事です。

コロナのガイドラインにつきましては、国から様々な業界団体に「作れ」とお達しが出ましてね、その受け皿がゴルフ場の場合はNGKだったわけです。

田中 あのガイドラインは、非常に素早かったですね。当社も独自に作りましたが、NGKのは業界の指針なので、参考になったゴルフ場は多いと思います。

手塚 ありがとうございます(笑)

競技ゴルファー中心の在り方に疑問

田中 あのぉ、こんな話をしていいですか?

手塚 どうぞ。

田中 ご承知のようにゴルフ界には競技会中心の団体があります。

G JGAやKGAなどですね。ほかにも県や地区単位で競技会を統括する団体が全国にある。

田中 それが、コロナで競技ができなくなった。で、何が起きるかというと年会費の問題ですよ。

我々が競技団体に収める年会費は「倶楽部対抗」に参加するのが目的みたいなものですが、団体に加盟しないと一部のメンバーから「なぜウチは入らないんだ」とクレームを受けることもあります。

G 倶楽部対抗戦は、ゴルフ団体の加盟コースの対抗戦だから、基本的にそこの会員じゃないと参加できない。

田中 でもね、世間は未曽有のコロナ不況で、にも関わらずゴルフ場は固定資産税に消費税、利用税も払っていて、その上、競技団体の年会費もある。

手塚 なるほど。コロナで競技会が自粛なのに、払うんですか、と。

G つまり、コロナを機に競技団体から脱退しようという話になるわけですか?

田中 いや、そこまでの話じゃなくて、せめて減額措置を講じるぐらいのことは、

手塚 あっていいと思いますね。

G PGMとNGKが連名して、減額の要望書を提出する?

手塚 まあ、少なくともですよ、活動の中心である競技会がないわけだから、要望書云々は別にしても一考に値する話ですよね。

田中 それだけじゃなく、ゴルフ場には緑化協力金やゴルフ振興金もあるじゃないですか。具体的な効果が確認されずにどんどん膨らんで、その膨らみが放置され、まとめる機関がないまま肥大化した。

この現状は問題だと思いますよ。

ゴルフ振興金の使途を考える

G ゴルフ振興金の在り方は再考する必要がありますね。そもそも振興金は、ゴルフが国体種目になって、各県が代表選手を強化する名目で来場者から一人数十円を取りはじめた。

徴収するのは各県のゴルフ連盟で、47都道府県の7割ほどが取ってます。

田中 そうですね。

G 総額は年間10億円超と言われますが、徴収元の「県連」は任意団体が多いから、使途が公表されないケースも目立つ。

過去10年20年の積み上げで数百億円規模になりますが、これが雲散霧消しているわけです。その金で、エリートジュニアの遠征費にグリーン車を使ってないでしょうねと、そんな疑問もわくわけです。

手塚 まあ、先ほど競技団体の話が出ましたが、ゴルフ場経営の立場で思うのは、振興金も競技団体の年会費も根は同じだと思うんですよ。つまりトップアマの過剰な優遇です。

JGAハンディの保有者は1コース当たり50人もいないと思いますし、なのにそのコースのトップ30人ぐらいのために年会費を払っているようなものですから。

G いくらですか?

手塚 わたしは朝日コーポレーションの社長を務めていて、国内7コースを運営していますが、会費総額は年間数百万円になります。

少数の競技層のためにこれだけの負担をするわけだから、他の会員の不満が募って当然でしょう。

G しかも、競技が強いゴルファーは威張りがちです。倶楽部の中で大きな顔をするから評判が悪い。

手塚 そういった風潮は否めないでしょう。

G フォーティーンを創業した竹林さんは日本オープンのローアマ(77年)ですが、ある時期、競技ゴルフをスパッとやめました。

理由はゴルフが強い連中の振る舞いで「なぜ彼らは食堂で大声を出すのか。風呂場で我が物顔に振る舞うのか。なぜ、普通でいられないのか。それが嫌で嫌で仕方なくて、競技ゴルフをやめました」と。

田中 その話はよくわかる部分もありますね。わたし自身、20代の頃はゴルフ場の支配人をしてましたが、当時苦労したことのひとつがそれなんですよ。

当時は一部のメンバーが『俺のカオで安くしてくれ』とか、幅を利かす振る舞いもあって、支配人によってはハイハイ聞いてしまうこともある。実は(彼らの存在が)若者や女性ゴルファーが増えない原因のひとつだと思えます。

G 黒光りの顔で睨みをきかせる。縄張りに入ってきた新参者を威嚇するように。

田中 若者が初めてゴルフ場に来て、一度アレをやられたら、二度と来たくなくなるでしょうね(苦笑)

G ゴルフ場はなぜ、彼らに弱腰なんですか?

田中 弱腰というか、いくつか理由がありますが、ひとつは預託金問題でしょうね。

無利子無担保の預託金を会員からたくさん集めて、それを(民事再生等で)飛ばしてしまったから、メンバーに対して強く出られない面があると思います。

手塚 日本のゴルフ場は9割が会員制ですからね。そんな中で強い選手が威圧するように映るから、余計風当たりが強くなるのかもしれません。

利用税撤廃を条件闘争に

田中 実は今年「緑の甲子園」を応援することにしたんです。今年はコロナで中止になりましたが、高ゴ連から「ゴルフにも甲子園みたいな聖地がほしい」という話がありましてね。

栃木のサンヒルズ(36H)は宿泊施設も完備しており、近隣のピートダイ(18H)と併せて「聖地化しよう」と。

手塚 それはいい話ですね。

田中 わたしはゴルフをレジャーからスポーツにしたい、スポーツ文化としてこの国に根付かせたいと思っているんです。

そのためには、高校に野球部やサッカー部があるように、ゴルフ部を増やさないと文化にならない。

そこでゴルフ場利用税の問題です。業界は全面撤廃を主張しますが、それだと財政がまわらない自治体も出てくる。当然、抵抗しますよね。

ですから全面撤廃なんて絵空事を言ってないで、利用税の一部を高ゴ連の地区予選に充てるとか、具体的な案を示す必要があるわけですが、一企業では限界があるじゃないですか。

そこで業界を代表するNGKさんと共同歩調を取りたいと、そんな思いもあるんです。

G 利用税は「スポーツ課税」として評判が悪いですが、これがなくならないのは「ゴルファーは金持ちだから担税力がある」という徴税側の理屈ですね。理屈というか、思い込みだけど。それで1ラウンド500~1200円程度の幅で取られるのが一般的です。

手塚 だけど今は金持ちだけがゴルフをしているわけじゃないし、プレー料金もバブル時代に比べれば格段に下がっている。その中で利用税を取るのはケシカランと、業界は全面撤廃を主張してきました。

ただ、おっしゃるように実現性が薄いわけだから、全面撤廃じゃなく「条件闘争」に持ち込んで具体的な道を探ろうと、わたしは以前から主張してるんですよ。

田中 まったく同感です。以前は「娯楽施設利用税」として麻雀やダンスホールと同じ括りだった税金が、今はゴルフ場利用税になって進歩というか、それで条件闘争がやりやすくなった面もありますよね。

G 進歩ですかねえ。消費税の導入で「娯楽税」が撤廃されたものの、ゴルフ税だけが名前を変えて残ったのは業界の敗北じゃないですか。

田中 まあ、そういう考えがあるとしても、課税の名目が「娯楽」から「ゴルフ」に限定されて、税の10分の7がゴルフ場所在地の市町村に落ちるわけだから、条件闘争はしやすくなったはずですよ。

撤廃じゃ地方財政はまわらないから、撤廃をゴリ押しするのではなく、せめて一部をゴルフ振興に戻してくださいと。利用税の一部が「緑の甲子園」に使えれば、本当に大きいですからねえ。

G 利用税は500億規模だから、1割でも50億円程度になる。

手塚 田中さんがおっしゃる高校ゴルフの支援策は、条件闘争を具体化するための一案にはなりますね。

田中 そうなんです。是非、NGKさんと共同で働き掛けたいと。そんな思いがあるんですよ。

コロナでスルーは定着するのか?

G 若者ゴルファーを増やすことは業界の大きな課題ですが、その際の障害は「ゴルフは丸一日掛かる」という時間的な問題があります。せめて半日になればプレー人口が増える可能性が高まりますが、コロナの「3密回避」でスルーが浸透すれば時短も定着する。どうですか?

田中 うちは緊急事態宣言中の5月に全コースでスループレーを可能にして、約80コースのレストランを閉めました。つまり「スルー専用」の実験をしたわけです。

約60コースはレストランを開けて、閉めたところと比較したら、開けたほうの収益が高かった。

手塚 それは頷ける話ですね。昔、鎌倉パブリックでスルーを試したことがあるんですよ、午前と午後の二部制にして。これが見事に外れたのは、午前はアッという間に埋まりますが午後がまったく埋まらない。

食堂の売上もどーんと落ちて、半年後に分析したら、まずは交通事情の問題があった。沖縄と北海道は時間が読めますが、本土で11時頃のスタートだと渋滞にハマってまったく読めない。

田中 最初の1年はおっしゃるように午後がダメで、安くしても埋まりません。ただ、3~4年続けると浸透する。その3~4年が厳しいわけですよ。

当社の系列のKOSHIGAYA GCは5年ほど前に改造して、スルーやツーサムを導入しましたが、今は午前も午後も満杯です。粘り強く続ければ、いずれ浸透するわけですが。

手塚 あそこはメディアもよく取り上げてますね。コンパクトなハウスの屋上でバーベキューとか、アメリカ的な要素もあって。

田中 そうなんですよ。ハウスはハワイのタートルベイを意識して、もっとコンパクトにしようと思ったんです。練習場もオープンで、プレーしなくても勝手にどうぞ、そんな雰囲気づくりですね。

それでホットドッグも研究して、アメリカで食べまくりました(笑)

G KOSHIGAYA GCはホットドッグよりも、スパムの握り飯のほうが美味いですね。個人的な意見ですが。

田中 ん~、ホットドッグは本場に敵わないのかなあ(苦笑)

手塚 何が違うんですかねえ。

田中 なんかこう、ソーセージが違っていて、パンとの組み合わせがアレというか。

G 米軍がやってるゴルフ場(多摩ヒルズ)のホットドッグ、あれは断トツで美味いですね。ピクルスを刻んだのをたっぷりのせて、ソーセージもでかくてケチケチしない。あのケチケチしない感じが美味いんじゃないですか、アメリカ的で。

手塚 なるほどねえ(笑)

G スタート小屋でかぶりつくのがいいんですよ、アメリカ的で。

田中 なるほど。

ゴルフ場のスリム化を考える

手塚 あのお、これからのゴルフ場を考えるとき、ハウスの在り方が凄く重要になると思うんですね。ゴルフ場経営で金を食う大きな要素のひとつが倶楽部ハウスで、その補修やメンテナンスにコストが掛かる。

スタート小屋のホットドッグじゃないけれど、ハウスのコンパクト化ですね、導線を含めたハウスの考え方をどうするかは大きなテーマになるはずです。

田中 現状、大半のゴルフ場はハウスに投資する体力がないでしょう。

手塚 ですからゴルフ場経営をコースメンテナンスと機材関係、これにスタート小屋という形でやれば年間1億を目安にしてまわせます。

入場者4万人で客単価2500円、これに利用税500円を乗せて3000円。ハウスがなければ10~15人で運営できますから。

田中 そうですね。

手塚 で、売上1億を大衆化路線の目安と考えたとき、その収益構造をつくれないところは生き残りが難しい。特に北関東です。

田中 北関東はゴルフ場が多過ぎますよ。今の時代、東京から片道1時間半のコースには行きませんし、すると地元需要が大事ですが人口が少ない。北関東と兵庫の西、ここは淘汰される可能性が大きいでしょう。

手塚 それに輪を掛けたのが今回のコロナで、耐えられないところも出てくるでしょうね。

田中 そこでM&Aの話をしますとね、年間100コースほどの情報があるんですが、成立するのはせいぜい2から5なんですよ。売り主の提示額が高すぎて、我々とは感覚がまったく合いません。

G いくらですか?

田中 具体的には言えませんが、このコースで何十億はムリだろうというところもあって。今後、コロナと台風で経営は厳しくなるでしょうし、底値を見ている状況なんです。

G 大づかみな数字を言えば、先ほどの1億はボトムとしても、客単価1万円で年間来場者3・5万人。3億5000万円のキャッシュフローで運営できますか?

田中 一般的な話をすれば18ホールの基本コストは3億5000万円が目安です。諸々の税金にコース管理、人件費など全部入れて3・5億が損益分岐点になりますが、当然、平均来場者3・5万人を切るところもあって、客単価1万円も厳しいですよね。

これは推測ですが、国内2200コースの半分は償却前利益で赤字でしょう。減価償却後の会計上の利益だと、3分の2が赤字かもしれません。

3億5000万は絶対に掛かるし、客単価1万円は厳しいから、安全に見て4万人でペイできる。そんな目算を立てています。

ただ、これに台風など不測の事態も織り込む必要があって、先ほどもちょっと触れましたが、一昨年の西日本豪雨では進入路から何から全部やられて、直すのに数十億の出費ですよ。

G それでも捨てられない。

田中 はい。利益が期待できるゴルフ場であれば、中長期的には取り戻せますから。

手塚 単独系のゴルフ場だと数年間は耐えられない。そこはチェーンならではの強みでしょうね。

田中 おっしゃるとおりです。

「ゴルフ外収益」の可能性

G ゴルフ場経営をゴルフだけでやるのではなく、「ゴルフ外収益」はつくれませんか? 今後、収益の多様化は必要でしょう。

田中 それね、皆さん同じことをおっしゃいますが、特に地方のコースでは無理ですよ。ゴルフ外収益はKOSHIGAYA GCや東京、神奈川のコースはできますけど、その他は採算が合わない以前に需要もありませんから。

G 地元の陶芸家の販売会とか?

手塚 ダメですね(苦笑)。当社のこぶしGCは岐阜県可児郡で焼き物の町だから、一応、置いてはいるんですよ。だけどあまり売れないし、売れてもマージンくれとは言いにくいからボランティアみたいなもんですよ。

これからスルーがトレンドになるとして、プレー代が6000円なのに3000円の茶碗を買いますか? 片山さんもやってみればいいんですよ。

G ゴルフ場で物売りを?

手塚 そう。

G 売れない小説を販売する?

手塚 そうそう(笑)

G イヤですよ。

手塚 ほらね。なんでもそうですが、コメンテーターがテレビに出てきて無責任にああでもないこうでもないって言うじゃないですか。無責任に言いすぎですよ。

G ん~、素人は口を出すなと。そう言われると多少、ムカッ腹が立ちますけどね。

手塚 あははッ。失礼しました。

田中 実際、過去にサイドビジネスは沢山試しましたが、労力の割に採算が合わないんです。

たとえばレストランをプレーヤー以外に開放して地元の法事をやった、結婚式もやりました。そういうの全部やりましたが、結婚式の需要がないし準備その他で割に合わない。

やはりゴルフ場はゴルフ場として、空き枠にきっちり入れることが王道だと思いますね。

G 王道はきちんと守る必要があると。その上でニューノーマルの話ですが、いろんな世界で「新しい様式」が台頭しています。ゴルフの場合はどうですか?

田中 5年というスパンで見た場合、スルーは定着するというか、スルーにならざるを得ないと思いますね。

ゴルフ場にはいろんな悩みがありますが、総合するとコース管理とレストランの人手不足に集約されて、

手塚 だから外国人労働者の雇用が課題になるんですよ。

田中 なんですが、ゴルフ場経営はレストランをやめてスルーのほうが楽じゃないですか。

手塚 たしかに。

田中 外国人労働者は2種になっても(就労期間は)3年ですよね。

レストランの収益は大きいし、ハウス内の独占販売だから儲かりますが、ようやく仕事を覚えた頃に帰国するから、期限付きの雇用は足枷になります。

もうひとつの考え方は、昼休憩ありで一日50組が上限とした場合、スルーだと頑張れば75組入るんですね。1・5倍の入場者は大きいですよ。

稼ぎ頭の「法人コンペ」がなくなる?

手塚 スルーの定着でレストランをやめた場合、コンペのパーティはどう考えます? これ、かなりの稼ぎ頭ですが。

田中 3分の1は食事しないで帰る、残り3分の2に需要があったとしても、専門業者への委託とか方法はあると思いますよ。

手塚 問題は、コロナで法人需要が激減しただけではなく、仮にコロナが収まっても接待や法人コンペは不要という空気が蔓延すれば、かなり厳しくなると思うんですね。

特に法人コンペは受付に社員を出してくれるし、飲み食いにお土産の売上もあるから、これがなくなるのはデカいですよね。

田中 そうですよねぇ。ウチは4~5月の入場者が3割減って、3組以上のコンペがなくなったことで売上は4割減ですよ。

ご指摘のようにコンペの飲食とお土産が響いたわけですが、今後ワクチンができてどうなるのか。そのあたりは見えません。

手塚 ワクチンができて終息しても、法人ゴルフは不要という空気の蔓延がね、ちょっと怖い。

田中 わたしも同じ心配をしてますが、仮に法人コンペが低調でも単組でどうにか頑張ろうと、粘り抜くしかないですよね。

PGMがNGKに入会

G ここで肝心な話、そもそもPGMはなんでNGKに入らないんですか? 手塚さんの代わりに聞きますけど(笑)

田中 あのぉ、意識的に入らないということじゃなく、あまり意識しなかったというのが正直なところなんですね。それと、入会すると系列の全コースが会員になって、多額の会費になるんじゃないかと、

手塚 いや、先ほどもちょっと触れましたが、会社として正会員の10万円を払えば系列コースは副会員で1万円だと。

しかも、系列全コースが「副」になる必要もなくて、仮に御社が全国6ブロックに分けていて、各地区に代表的な6コースがあるとすれば、そこだけ副会員になってもOKなんです。

田中 アッ、それじゃ入ります。

G ハイ、決定! 今後NGKの理事会に諮る必要はあるでしょうが、基本的な入会の流れはできましたね。ここで手塚さん、NGKのPRをしてください。

手塚 そうですか(笑)。実はあまり知られていませんが、凄い活動をしてるんですよ。そのひとつが固定資産税の値下げで、鎌倉にある2コース(各18H)はピーク時の税額が合わせて1億5000万円でしたけど、我々が折衝した結果、合計6000万円になったんです。

田中 ほお~。

G 固定資産税が半額以下?

手塚 はい。まずは総務省と5年間勉強会を開きましてね、評価基準の見直しに漕ぎ着けた。で、総務省が各自治体に通知して、東京を皮切りに他も付随して下がったという経緯です。

NGKの活動を知らない人は「自治体が勝手に下げたんでしょ」と言いますが「いえいえ、違います。我々が運動した成果なんですよ」と。

それと河川敷の話をすれば、NGKは当初から河川敷問題の情報交換が活発で、協会内には河川敷委員会があるんですね。

全国の河川敷経営者が集まって話し合い、各コースが個別に県や国交省と折衝してきました。

田中 そうなんですか、それは幅広い活動ですねぇ。河川敷は国有地だから、会員権問題もあるじゃないですか。そんなことも含めて、NGKさんが代表になって行政と折衝するわけですね。行政以外のこともまとめて頂きたいし、我々も協力は惜しみません。

手塚 ピークの加盟数は450コースほどあったものの、バブルの破綻で日東さんが抜け、スポーツ振興が抜けるといったように大口の会員がどんどんなくなった。

それで今の数(210コース)なんですが、とにかくこの業界は国と折衝する代表機関がないと間違いなくダメなんです。個別にはね、地区地区でゴルフ場同士の競争はあるでしょうが、それはそれとしながらも、国との折衝や業界の底上げを全体でやらないと他の産業に負けてしまう。

田中 まったくおっしゃるとおりだし、その考えには完全に賛同します。

ゴルフをスポーツ文化に育てたいという想いの中で、業界団体が力を持つことは必要ですよ。力を合わせて一緒にやっていきたいと、真剣にそう思いますね。

手塚 ありがとうございます。

田中 用品もトーナメントも何もかも、この業界はゴルフ場がないと成立しない。

サミット16団体にはいろんな協会がありますが、イニシアチブを取るべきはゴルフ場だし、その経営者の集まりであるNGKが中核にならないとダメですね(笑)

G 国は業界団体の組織率を重視します。全体の1割程度だと業界を代表してないじゃないかと。

田中 そう、大きくすることも必要でしょうね。

G その際、手塚さんが大変そうなのは、バブル破綻で多くの「旧友」がハゲタカファンドに買収されたし、買収した一翼がPGMだと。そんな恨みがNGK会員の一部に残っているなら、これを越える必要がある。

手塚 いや、わたしはとっくに越えているし(苦笑)、何より大事なのは大同団結じゃないですか。まずはこれをやらないと、業界の未来は描けませんから。

田中 一緒にやりましょう!

竹生道巨氏、70歳。現在はゴルフ場のコンサル会社エム・シー・シーの代表を務めるが、アコーディア・ゴルフの初代社長として10年間、日本における「ゴルフ大衆化」の礎をつくった。

実のところ「大衆化」は道半ばであり、現在、ゴルフ人口は800万人規模とバブルを頂点に下降している。泡が弾けたのは1991年2月。以後、多くのゴルフ場は、集めた預託金を返せず破綻した。土地、株、ゴルフ会員権が「バブル三悪」として批難されもした。

破綻コースを買い集めたのは外資系ファンドで、ゴールドマン・サックスがアコーディア、ローンスターがPGMの原型をつくった。

そのような経緯でアコーディアのオペレーションを一任されたのが同氏だが、竹生流カジュアルゴルフの構築術は、単に破綻コースの経営的な再生ではなく、ゴルファーマインドに立脚した蘇生術が特徴だ。たとえば、フェアウェイの150~220ヤードの幅は散水を少なく、地面を硬くする。大半の着弾はその範囲に収まるから、コーンと跳ねて飛距離が伸びる。

「ゴルファーは喜ぶじゃないですか」

むろん、竹生流飛距離アップ術をゴルファーは知らない。そのようにしてゴルファーを喜ばせ、コースの人気を高めていった。その竹生氏は、ゴルフ業界の後輩に向けてエールを送る。

「ゴルフをもっと好きになって、その姿をいろんな人に見せてほしい。するとその輪が広がって、ゴルフ市場も活性化します」

自らゴルフの「偏愛者」を認める同氏との動画ショートインタビューをご覧頂きたい。

国内141コースを運営、来場者796万人を数えるPGMは、今年3月期の前期決算で売上高825億円、昨対1.7%増を記録した。昨年7月の西日本豪雨など多くの天災に見舞われただけに、田中耕太郎社長は「かなり頑張った」と胸を撫で下ろす。

が、ゴルフ場業界を取り巻く環境は厳しさを増す。最たるものが市場の中核を成すシニアゴルファーのリタイアで、社会問題化している高齢者の暴走事故や免許返納がゴルフリタイアを早める可能性もある。つまり、四面楚歌の状況なのだ。

このような現状をどのように捉えているのだろう。田中社長に展望と解決策を聞いてみた。本文はGEW(月刊ゴルフ用品界)7月号「VIPの視点」を要約、併せて動画インタビューもご覧頂きたい。(聞き手・片山哲郎)

天災によるコース崩壊は保険適用外

前期は悪要因が重なりましたが、決算は健闘の部類ですね。

「ありがとうございます。ご存知のように昨年は、7月の西日本豪雨に記録的な猛暑、二度の大型台風縦断があって、最後に北海道の地震(胆振東部地震)です。これによって第2四半期(7~9月期)の業績は大きく左右されました。特に豪雨の被害は甚大で、今も4コースほどが通常営業できていません」

どんな被害状況ですか。土砂で1ホール丸潰れとか?

「いやもう、凄いですよッ。フェアウェイの陥没なんてもんじゃなくて、岸和田CC(大阪府)なんかは進入路が消えてしまった。ここは27ホールだったので、9ホール潰して進入路をつくったり・・・。あの様子は言葉では表現できませんね。

ただ、通期の業績は秋の天候が安定して、冬場も雪が少なかったでしょ。来場者は796万人で、来場者数と売上は前年をクリアできました。平均客単価も微増(9218円)だったから、計画値には及ばないものの、かなり頑張ったと思います」

災害の保険適用は?

「ゴルフ場には施設賠償保険があって、クラブハウスには適用されますが、コースは適用外なんですよ。ウチだけじゃなく西日本のゴルフ場は相当やられたし、復旧費用はどこもかなりでしょう」

数億円規模ですか?

「そんなものではありません。回復に10億20億掛かるとすれば、財務的に弱いところは廃業に追い込まれてしまう。ゴルフ場業界はプレー人口の減少など多くの課題を抱えていますが、異常気象は一番深刻かもしれません。ゴルフ場は赤字経営が多いので、諸問題に耐えられなければ売却案件が増えるかもしれませんね」

高齢者の免許返納問題は?

自然災害の一方で、昨今は高齢者の暴走事故と免許返納が社会問題化しています。深刻なのは、業界の上顧客である団塊の世代がクルマを手放すと、ゴルフリタイアが前倒しで加速する。これも大きな問題じゃないですか。

「もう、毎日ニュースでやってますよね。それで免許返納が加速すれば業界への悪影響もあるでしょうが、この問題で最初にピンと来たのは自走カートの運転ですよ。脇見運転したら崖や池に落ちますし、この面での危険性が高まっているのかなと。

安全管理をこれまで以上に強化すると同時に、電磁誘導カートへの切り替えですね。当社の場合は自走カートが全体の6割以上と多いので、特に山岳コースは切り替える必要があるでしょう。

また、池の縁石を補強したり、危険個所の案内板を増やしたり。全長7㎞のカートパスを細かく点検して十分な対策を講じること。そんな思いが日増しに強くなっています」

18ホールの場合、必要なカートは何台ですか。

「一日50組とすれば、予備を含めて60台は必要になります」

1台の値段はいくらですか。

「一般的には、5人乗りのガソリン車で1台120万~130万円はすると思いますね。頑張れば10年は使えますけど」

なるほど。1コースで全部交換すると7000万円ほどの出費になる。で、免許返納問題は、業界にどれほどのインパクトを与えると考えられますか?

「その点はいろんな見方がありますが、まず、免許返納のスピードは早まると思います。その衝撃度ですが、来場者の年齢構成比を見てみると、当社の場合は延べ800万人で80歳以上が3%、70代は20%だから合計23%です。

さらに後期高齢者の75歳以上でラインを引くと10%になりますが、仮に75歳以上の層があと5年でゴルフリタイアすると仮定すれば、返納問題によって来場者の1割が消えるスピードが早まると。すると、その分を若い来場者で埋める作業が大事になる。つまりこの問題は、」

来場者80万人分の補充作業という見方もできる。

「おっしゃるとおりです。と同時に、この問題をクルマ離れの観点で考えてみると『電車でゴルフ』の環境整備、つまり送迎バスの有無が重要視されるので、この部分を強化する必要もあるでしょう。

実は今、46コースで送迎バスを出していますが、需要の大半は関東のコースなんですね。関東には系列59コースありまして、その6割に当たる35コースで送迎バスを出しています。

これ以外では大阪で10コースほど出していますが、逆にまったくないのが名古屋圏と中四国、九州、東北で、このあたりは電車でゴルフの文化がないというか、」

そもそも電車が通ってない。

「そう(苦笑)。むしろ自宅からクルマで30分とか、クルマ社会を前提に成り立っているから『電車でゴルフ』は都市部の課題でもあるわけですよ。で、これに関連するのが人手不足です。

この問題も極めて深刻なんですが、自社でバスを出す場合は自前の従業員を確保するのが難しくて、採用しても年配者が多い。それで事故でも起こされたら大変だし、そのリスクを考えると簡単にバスは出せません。それと、送迎バスを出せるのは最寄駅から30分以内が目安なので、対応できるコースも限られます」

すると、電車で行けるゴルフ場の価値は上がっていく?

「んー、どうでしょう(笑)。そのへんはよくわかりませんが、返納問題に話を戻すと、これは80代が大半じゃないですか。この世代は当社の3%で、しかもこの3%はほとんどメンバーです。

ということは自宅から近い、電車で行ける。80過ぎたビジターがクルマで来場されるケースは限りなくゼロに近いはずだし、そう考えればリタイアは、自然の摂理で仕方ないのかなと。個人的にはそんな印象をもっています」

若いゴルファーを増やす具体策

自然の摂理で減少する分を若返りで埋める必要がある。その際、シニア層が保有する会員権を下の世代にシフトする必要もありますね。

「はい。その施策を以前から進めていて、この5年ほどは自社発行の補充会員募集をやっています。PGMには18万人の会員がいらっしゃって、平均年齢は63歳ですが、補充会員の平均は50代半ばなんですよ。

イメージ的には、75歳以上の会員が100人ゴルフリタイアで退会したら、その半分を若返りの会員で補充する感じで、トータルの会員数は減少傾向なんですが、2~3年掛けて補充する活動を大半の系列コースでやっています。

もうひとつ、プレミアムステージというのがありまして、これは65歳以上で会員権をもっている人は二親等以内の方に譲渡できる。本人は会員じゃなくなるけど、会員待遇でプレーできます」

名変料は?

「いずれも掛かりません」

若い世代にとって名変料は理解しにくいし、会員権が10万円なのに名変料が100万円のケースも珍しくない。これは会員権の流動性を阻害する面もありますね。

「それを言ったら会員権相場にも触れなきゃダメですよ。つまり相場があるから名変料があるわけで、昔からのやり方が残っているわけですが、同様に預託金というのも不思議でしょ。だから今、当社が自社発行している会員権は預託金がなくて、入会金だけです」

というか、預託金はゴルフ場をつくるための錬金術だった。

「まあ、バブル時代に1000万円の会員権があったとして、預託金7割、入会金3割で、7割の分を10年、15年の据え置きでゴルフ場に預けたと。それで(返せなくて)どんどん潰れたという流れですよね。会員権相場があり、預託金があって名変料があるというのは、多分日本のゴルフ場だけでしょう。

だから今、自社発行分について名変料はありません。先述の施策を5年ほどやっていて、新しい会員の平均年齢は56~57歳。一番安い会員権は10万円ぐらいで高いのは100万円ほど。それで年間5000人ほど入会しています」

古参の会員が若者をにらむ

次に「グランPGM」の話を伺います。これはハイエンドの12コースをグループ化する試みで、系列141コースを階層化する試みですね。傍目にはアコーディアの「トロフィア」と似てますが、狙いは何です?

「そもそもの問題意識は、ゴルフ場来場者の属性がバラバラというところにありました。初心者もいればシングルもいて、対象者が不明確なんですよ。

ゴルフ人口の減少理由を考えると、シニアが多くて若者が少ない。若者がやらない理由は沢山ありますが、年配者が多いから自分達が浮いてしまうという問題も指摘されます。

年配者が中心だと、ゴルフ場のオペレーションもそれに合わせるじゃないですか。食事のメニューがシニア向け、松の盆栽が置いてあったり、囲碁・将棋がデンとある。スタートホールでは後続のシニア会員に睨まれたりして(苦笑)」

あの態度は本当に問題ですね。ゴルフが上手いだけの古株が、牢名主みたいに威張ってる。威圧されてゴルフが嫌いになった若者は星の数ほどいるでしょう。

「で、若い方が初めてゴルフ場に行きました、それで諸々の光景を目の当たりにすると、エッと息を呑むわけです(苦笑)。

そこでグランPGMの話ですが、ゴルフ界の課題を若者、女性、インバウンド需要の開拓とすれば、これからのゴルフ場は個々のターゲットに合わせて照準を定める必要がある。その特色づけのひとつとして、まずはハイエンドの10コースほどをまとめてみようと。

実際、お題目だけじゃ進まない部分が多いんですよ。業界は今、レディス開拓を掲げてますが、阻害要因のひとつにキャパシティの問題があって、女性用ロッカーが10個しかない、あるいは浴場のカランが3つで家風呂と変わらないとか。

古いコースは女性用施設が貧相極まりないし、男女の使用面積比率が95対5も珍しくない。女性の浴場、ご覧になりました?」

ないですよ。見たら通報されてしまう(苦笑)

「なるほどね(笑)。もうひとつがインバウンドで、これも外国人来場者が5割以上占めないと成立しにくい」

わかります。特に韓国のゴルファーは非常に熱い。勝った負けたで大声で話すと、日本人との軋轢が生じてしまう。

「そう、つまり『混在』ですな。若者や女性が増えないのも混在が大きな要因で、たとえばフルコース4万円の高級レストランにジーパンの若者が来ていたら、二度とそこには行きませんよね。

ゴルフ場も同じことだから、グランPGMは単価を上げて、1万3000~1万4000円に設定してます。141コースの平均単価が9218円だから3割ほど高いわけですが、その分組数も制限する。

一日60組入れるコースはスタート間隔が5~6分で詰まるけど、これを8分間隔にすれば45組程度だけどゆったり楽しめる。早朝・薄暮プレーをやらずにコースの常態を良好に保ち、スタッフのサービスも高級ホテル並みを目指したい。

141コースの平均従業員数は18ホールで60人超ですが、グランPGMの場合はクラブハウス内のスタッフを通常の1.2倍程度に考えています」

ネット予約への制限は?

「グランPGMは大手2社(楽天GORA、GDO)からも予約できますが、枠数はかなり狭めています。提供は冬場の枠だったり、枠自体を公開しない日もあって、メンバー優先でコントロールしていきます」

志向性に合わせた分類法

141コースをマッピングする上でハイエンド、若者、女性、インバウンドがあるとして、それ以外の分類法はどうですか。

「その話でいうと『スルー』もひとつのカテゴリーになるでしょうね。本州では9ホール終えてランチが当たり前ですが、沖縄・北海道はスルーじゃないですか。これを本州でも増やしたい」

それは大賛成です。ゴルフの難しさは、スタートの3ホールで心と身体をコース空間に馴染ませることもありますが、ようやく慣れて来たのに「お昼です」って。食事で腹が膨れ、また頭の3ホールからやり直す。後半のスコアが悪いのは昼飯のせいですよ。

「まあ、それはともかく(苦笑)、スルーの文化を本州でつくらないと若者が増えないと思うんですよ。特に関東圏はゴルフ場行くのに1時間半、帰りは渋滞で2時間。朝は4時とか5時に起きて、コンペのパーティやったら帰宅は夜。これでは本当に苦痛です。

スルーで早めのスタートだと、一日を有効に使えますよね。これやらないと若者は増えません。現状、スルーの試みは5コースでやっています。コシガヤGC(埼玉県)を皮切りに、東京ベイサイドGC(千葉県)、今年に入って多治見北GC(岐阜県)と名阪チサンCC伊賀コース(三重県)などですが、今後、毎年2コースぐらい増やす感じで進めます」

「カジュアル・スルー」がひとつのカテゴリーになると?

「はい。今の状況で劇的に若者を増やすのは難しいと思いますが、当社には141コースあるのでチャレンジできる。

新しい試みは定着するまでに時間が掛るんです。スルーの導入も当初は反対の声がありましたし、業績的にもマイナスが生じる可能性がある。でも、当社の場合は他のコースでカバーできますから」

全体最適の中で個別の挑戦ができる強みがある。

「そう。ですから単体の経営者の方とは考える土俵が違うと思うんですね。別の観点で言えば、去年銀座にオープンしたインドア施設もそうです。手ブラでレッスンを受けられるし、みんなでワイワイ楽しめる。女性の来場率は3~4割じゃないですかね。

オープンして1年未満ですが、銀座を基点にゴルフ場への誘導を考えていきます。ここで様々なノウハウを構築したら、他の大都市圏に水平展開することを含めて議論したい。いろんな面で改革を進めていきますので、期待してください(笑)」

*月刊ゴルフ用品界(GEW)7月号「VIPの視点」から抜粋・要約。以下、田中氏との動画インタビューを2パートに分けて掲載する

Part1(約6分間)

part2(約4分間)

月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。写真は文章と直接関係ありません。

<hr />

<i>ゴルフ場の活性化が、ゴルフ界の再生につながる。その際、会員制コースが「パブリック化」している現状は、チャンスだと大西久光氏は強調する。少子高齢化の進展など、公的指標は将来の暗さを指摘するが、そうではないとの主張である。</i>

<i>アジアに向け、日本のゴルフ場の素晴らしさをアピールし、インバウンド需要を取りつ付ける。また、女性のゴルファー比率を米国並みの2割に高めれば、波及効果が倍加する。</i>

<i>これらは大西氏が12年前に主張したことだが、今なおゴルフ界は実現できていない。</i>

インバウンド需要を刺激せよ

日本のゴルフ場をどのように活性化していくのか・・・・。これは、ゴルフ産業の将来を考える上で極めて重要なテーマです。

その際、様々な見方があるでしょう。大雑把に分ければ楽観論と悲観論で、後者の根拠は公的な指標に基づいています。日本は今後、少子高齢化や消費税のアップ、団塊世代のリタイアなどで、消費パワーが極端に落ち込む。だからゴルフへの支出も激減して、業界にとってはピンチだと。筋の通った考えで、理論的にも説得力はあるでしょう。

だけど私は、楽観論の立場をとっています。それは数字には現れない様々な要素があるからです。たとえば韓国のゴルフブームです。強いプロの登場もあって注目を集めていますけど、国内には200コース(当時)しかないため完全な需要過多に陥っている。プレーフィは高額で予約もとれないなど、日本のバブル時代と同じです。

こういった人達が、日本のコースへ大挙して来る。ソウルから飛行機で1時間程度の九州は韓国人ゴルファーが非常に多く、日本には韓国の10倍以上のコースがあるため、いろんなバリエーションも楽しめる。旅行会社が観光とのパックを企画するなど、需要創出が図られているのです。

もともとゴルフ場は土着性が強いため、限られたエリアを商圏としてきたわけですが、ITの普及もあって世界は飛躍的に広がっています。東南アジアのゴルファーで日本でのプレーを希望する人は多いから、国内の指標だけでは将来の可能性を推し量れないわけですよ。特に韓国と日本は、ワンマーケットと考えるべきでしょう。

<i>韓国のゴルフ熱は、米女子ツアーで活躍する韓国人選手が支える面もある。USLPGAに参加する韓国人プロは98年に1名だったが、現在は27名に激増し、今季メジャー2勝(全英女子オープン=ジャン・ジョン、全米女子オープン=バーディ・キム)を挙げたのも記憶に新しいところ。</i>

<i>韓国メディアはプロ入りしたミシェル・ウィーの報道に際し、韓国名のウィ・ソンミを表記して愛国心を煽っている。今年の韓国アマを制したのは男子中学生のノ・スンヨル(13歳)だが、このような低年齢化は加熱するジュニアゴルフの一端を表わす。今後10年間で180コースの開場が計画されてもいる。</i>

だとすれば、日本のゴルフ業界は韓国及びその他諸国のゴルファーに、魅力的なアプローチをしなければなりません。充実したコースと低料金を備えるなら、商機はあると考えます。

「プレー環境」の著しい好転

もうひとつ、少子高齢化によってプレー人口が減少すると、ゴルフ場は廃業して野ざらしになるという指摘もありますが、私は違うと思いますね。第一に、ゴルフ場が保有する土地なり施設は、ゴルフ場以上の価値を生みにくいという事実があります。実際、果樹園や宅地、産業廃棄物の処理場など、様々な再利用プランが描かれましたが、数コースを除いてはゴルフ場であり続けている。それは何かということです。

産廃施設などは地域住民の理解を得るのが難しく、宅地も許認可を得るのが困難です。40万坪という広大なスペースを果樹園にしても、ゴルフ場以上の価値を生み出すのは不可能でしょう。切り売りで墓地にするのはありだとしても(苦笑)、少なくとも、ゴルフ場以外の用途で再生するのは極めて困難な作業なのです。

以前、住友商事は関連のゴルフ場を北海道の自治体にタダで寄付しました。そこまで極端ではないけれど、野ざらしよりはマシということで捨て値の売却が続いている。その受け皿となったのが外資ですよ。利に聡い彼らは安値でコースを買い叩き、独自の経営ノウハウで再生を目指していますけど、これによって始まったのがメンバーコースのパブリック化です。

つまり、従来のゴルフ場経営は、造成にかかわる負の遺産を抱えていたから厳しかった。民事再生等で負債が消える、あるいは大幅に減免されるなら、十分に運営できるのです。原価が安くなれば経営コストは下がるという、ごく単純な理屈ですよ。

バブル以降にオープンした600コースの大半は、すでにパブリック状態になっています。メンバーの同伴がなくても誰でも簡単にプレーできるし、ネットでの予約も普及して、価格もかなり下がっている。

私が強調したいのは、ゴルファーにとってプレー環境は著しく好転している。海外ゴルファーの受け入れを含め、需要は促進できるのです。

<i>「実質的なパブリックコース」の増加は、ゴルフの大衆化を加速させて既存ゴルファーのプレー頻度を高める効果が見込めるという。その先例が米国のゴルフ産業だ。現在米国には約2万5000コースが存在し、その8割が会員のいないパブリックだ。</i>

<i>米調査機関のNGFによれば、全米のゴルフ人口は約2600万人で、そのうち年間8ラウンド以上プレーするコアゴルファーが1280万人、この層の年間平均プレー回数は37ラウンドとなっている。そのプレー環境を支えるのが安価なパブリックコースというものだ。(数字はいずれも2005年当時)</i>

女性はゴルフ場で「カツ丼」を食べない

私は、日本がアメリカ的になるのは良いことだと考えます。もちろん預託金問題で多大な迷惑を被ったメンバーには、きちんとケアをする必要があるでしょう。しかし、あらゆる面でビジターとの格差を保てる本当の会員制コースは全体の2割、残りの8割は実質パブリックになるはずで、この流れは止まりません。

こういった傾向を「良いことだ」と考えるのは、プレー回数が高まるからです。一般的な認識は、ゴルフ人口が減るとプレー回数も縮小するというもので、これには誰もが頷くでしょう。

だけど、仮にゴルフ人口が減ったとしても、回数が増えれば底上げできる。アメリカのプレー料金は日本の半額ですが、プレー回数は2倍、プレー人口は4倍になっていて、これはゴルフ場の8割がパブリックということと無縁ではありません。

ですから、日本がその方向に進むなら、いくらでも対応策はありますよ。

日米の違いをもうひとつ挙げるなら、それはゴルフ人口に占める女性の割合です。日本は11%、アメリカは22%になっている。レディスの新規開拓は、ゴルフ界にとって重要な課題です。仮にアメリカと同じ割合になれば、ゴルフ人口そのものが増えるでしょう。

加えて日本人のデート費用の総額は年間3000億円とも言われ、その数%をゴルフに引っ張るだけでかなりの効果が期待できる。

女性対策を取り入れるゴルフ場も増えていますが、まだまだ十分ではありませんね。大体、女性が昼食でカツ丼なんか食べませんよ(笑)。レストラン改革や女性だけのスクランブル競技など、参加しやすい工夫はたくさんある。これらを着実に実現すれば、ゴルフ場がデートコースになるのも夢ではありません。

パブリック化が進むなら、若い女性のファッションにも寛容な態度で臨むべきでしょうね。タトゥーはさすがに問題ですが、10年後、日本が社会通念として容認するならば、ゴルフ場も考え直すかもしれません。

いずれにせよ、ゴルフ場の経営を正常化するには経理の公開を含めた透明性を追及すること。メンテナンスや接遇マナーの専門知識を導入して、他のサービス業と比べて遜色ない満足感を提供する必要があります。

<hr />

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。写真は文章と直接関係ありません。

<hr />

<i>日本ゴルフコース設計者協会の理事長を務めたこともある大西久光氏は、日本のゴルフ場の開発コストが莫大な理由を、単に地価の問題だけではなく、複雑な許認可制度に伴う支出や地権者への対応もあったという。</i>

<i>また、ゴルフ場の成立基盤もそれぞれ異なっており、再生計画にも複数の道があったと振り返る。</i>

<i>日本のゴルフ場はどのような構造で成り立っていたのか? この点を改めて浮き彫りにしよう。</i>

複雑に入り組む許認可制度

日本とアメリカのゴルフ産業を比較すると、決定的に違うのが造成に関わる諸条件です。それが日本の高コスト体質を育んだと言えますし、振り返れば諸悪の根源だったかもしれません。

たとえば許認可の問題です。用地外周の30mに手を加えたらいけない、ホール間には30mの自然林を残さねばならない、用地全体の5割を自然林として残せなど、様々な制約が加えられる。無論、自然保護は尊重されてしかるべきですが、実態にそぐわないものも多いんです。

百年に一度の災害を想定した調整池などが最たるものでしょう。あるゴルフ場では防災関連だけで数十億円も出費したし、同じことは許認可にも言えますね。図面や環境アセスメント等、申請には多くの要件が求められ、関連費用が2億円など、本来の造成と無関係なところで多額の費用が発生したのです。

まだまだあります(苦笑)。国内のかなりのゴルフ場は一部を借地で賄っており、日本の場合は1コースにおける地主の数が100人、200人にもなってしまう。それぞれ考え方や家庭の事情も違うわけで、そういった人達を同時に口説くのは想像以上に難しいんです。結果、バブル前の地上げでは路線価よりはるかに高い買収費用を払うことになりました。

古い名門コース、たとえば西宮CC(兵庫県)などは敷地が20万坪程度で造れましたが、新しいコースは規制によって倍程度の面積が必要になったわけです。

韓国では国が認可を行ないますが、日本は県単位だから統一できません。昭和48年(1973年)、神奈川県はゴルフ場開発をストップして、だから県内52コースは当時のままなわけですが、もし国が神奈川県のような指導力を発揮していたら、大きな破綻はなかったでしょう。許認可は利権と密接につながっていたので、国策よりも情実を優先した面が否めませんね。

<i>ゴルフ場開発が高コスト体質になったのは、1988年に制定されたリゾート法(総合保養地域整備法)の存在もある。バブルの上昇気流に乗った日本経済は、時短による余暇時間拡大策をとり、その受け皿として活発なリゾート開発が行なわれた。</i>

<i>開発が制限されていた国立公園地域や水源保安林、農業振興地域なども指定解除や用途変更が認められ、不動産会社による土地の買い占めが始まった。同年のゴルフ場数は1640だったが、往時、一説には1000ヶ所を超えるゴルフ場開発が計画されるという空前のラッシュが勃発した。</i>

ゴルフ場の成立形態は3種類

仮に国家がゴルフに理解を示し、国策として有効に活用していれば、様相はかなり違ったはずです。

たとえば国内には1万コース分を超える広大な休耕地があると言われています。戦後、食糧難に陥った日本はその体験から、平坦な土地をすべて農地にした。今は必要ない休耕地がほとんどですが、だとすれば農協がゴルフ場を運営するとか、有効な対策があったわけですよ。

農地は治水のインフラが整っており、平坦なため造成も安くなる。つまり、預託金をかき集める必要がありませんから、アメリカのように8割がパブリックという健全な姿も期待できたと思うんですね。

まあ、過去を悔やんでも仕方ありませんけどね。問題は将来の姿ですよ。私は経営難のゴルフ場を再生する仕事もしていますが、そういった観点からゴルフ産業の未来像を考えてみましょう。

まず、ゴルフ場の実態ですが、前回でも触れたように全体の半数が厳しい状況に陥っている。その中で起きている紛争は、会員とゴルフ場運営会社の対立に集約されています。

コースの設立形態は、おおよそ3種類に分けられます。ひとつはゴルフ場に対して運営会社、金融機関、会員(預託金)という三者の資金が絡んでいるケース。次に金融機関からの借り入れがなく、預託金と運営会社の出資で開場したもの。3つ目は会員のいないパブリックコースです。

紛争解決に法的措置を必要とするのは、基本的には一番目の形態ですね。金融機関が融資を回収するのは当然だから、国も民事再生で支援した。新法の導入によって銀行の権利を法的に裏付けたわけですよ。

銀行の不良債権はようやく解決の目処が立ち、ゴルフ場は国家的問題ではなくなっている。会員の権利が「国家的無関心」になりつつあるのです。

仮に会員権が出資金なら、フェアだったと思いますよ。だけど、出資ではないゴルフ会員権には法的な権利がありません。調停役の弁護士はゴルフ場、会員の双方について、破産しても料金を取る。だから弁護士は法的な処理を薦めますが、権利が担保されない会員は取られ損じゃないですか。いずれにしても弁護士が儲かる仕組になっているのです。

会員にも責任はあった

<i>こういった経緯から生まれたのが中間法人というもので、簡単に言えば会員で組織される理事会を法人化したものだ。株式会社の簡略化である。理事会では担保設定ができないが、中間法人はそれができる。会員から代表者を3名ほど選んで預託金を権利化し、会社が売却できないようにガードする狙いがある。</i>

だけど、中間法人にも問題があるんですね。これは会員側の組織だから、ゴルフ場会社とはイコールにならないでしょ。利害対立の根本的な問題が解決しにくいわけですよ。

そこで預託金を株式化する方法もありますが、こちらも問題を抱えている。大半のゴルフ場は数百人、場合によっては千単位の会員も珍しくなくて、これだけの人数を株主にすると上場企業並の監査が求められる。ほとんどのゴルフ場は中小企業じゃないですか。だから監査法人に耐えられる能力はなく、よほど気合を入れないと実現が難しいのです。

最近では中間法人が経営者を選出する例も増えており、個人的には良い方向だと思いますが、権利関係が複雑に絡むゴルフ場の再生には特効薬が見つかりません。

ただ、新しい試みは出始めています。私はさるゴルフ場の再生を手伝ってますが、これは先ほど示した2つ目のケースです。銀行からの借り入れがなく、会社の出資と預託金によって構成されている。従来は会社が100%の経営権を握ってましたが、これを会社側35%、会員側65%に再配分して、メンバーの半数が役員になるというものです。

考え方としては以前の和議に近いですね。和議法は債権・債務者の利害調整を裁判所が行ないましたが、裁判所の代わりに民間人がコーディネーターを務めるもので、例は少ないと思いますよ。

金融機関が介在しないケースでは、必ずしも法的処置が必要ではありません。両者の話し合いで解決した方が、長い目で見て理想的だと私は確信します。

先日、この件で会員さんと話し合いの場を設けました。再生への協力をお願いしたわけですが、そこで私は「会員にも多少は責任があった」と申し上げました。だって、会員権の値段が上がったら売る、下がったらゴルフ場に返してもらう。そんな投資はありませんよ。

日経会員権指数によれば、90年3月で930だった指数が03年6月には46にまで落ちている。つまり、会員権の価値が20分の1になったわけですが、経済環境全体を考えれば、これはどうしようもない面もありました。

単にゴルフ場の問題ではなく、経済環境が密接に絡んでいる。私の説明に皆さん頷いておられましたが、こういった話を丁寧にしながら地道に理解を得ることが大切です。

いずれにせよ、ゴルフ場の再生には市場の活性化が必要ですが、私は大丈夫だと考えています。次回、その理由を説明しましょう。

<hr />

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。なお、写真は文章と直接関係ありません。

<hr />

<i>大西久光氏が語るゴルフ産業史回顧の11話目は、ゴルフ場経営が儲からない構造的な理由を明らかにする。</i>

<i>極めて単純な表現をすれば、ゴルフ場の客単価1万円、年間来場者4万人として、年商は4億円。30万坪規模の広大な土地を持ちながら、ゴルフ場の売上は中小企業と変わらない。それにも関わらず、ゴルフ場利用税を含む各種税やコストが重くのしかかるため、ゴルフ場ビジネスはキャッシュフローを生み出しにくい事業といえる。</i>

<i>むろん、年会費や会員権の名変料などの「余禄」はあるが、現在の事業形態を前提とすれば宿命的な困難を背負っており、大西氏はこの点に鋭く迫る。なお、文中の数字はいずれも2005年当時のものであることを留意願いたい。</i>

昨今、ゴルフ場を巡る環境は劇的に変化しています。外資系の参入やネット予約、過剰なダンピング合戦など、ここ数年の様変わりは枚挙にいとまがありません。そこで今回は改めて、ゴルフ場ビジネスとは何かを考えてみたいと思います。

結論から言えば、ゴルフ場は収益性の高いビジネスモデルではありません。先月号で日本独自の錬金術ともいえる「預託金」の功罪について触れましたが、このシステムがなければ国内に2500コースもできなかったし、その後、利益創出に苦しむゴルフ場が沢山現れたことにも明らかです。

再度言いますが、預託金は錬金術だった。こういった邪(よこしま)な部分を除いて実業ベースで見てみると、ゴルフ場経営は収支計算から始まったビジネスではなく、ゴルフ界独自の「文化論」から発祥している。そういったことが言えるはずです。

この表現はちょっとわかりにくいかもしれませんね。詳細は今後説明するとして、まずはゴルフ産業が盛り返すための考え方を説明しましょう。

「2007年問題」の逆利用

最大のポイントは、1人当たりのプレー回数を高めることです。ゴルフ界の将来を否定的に語るひとは、これ以上ゴルフ人口は増えないはず、だから危機的な状況だと言いますが、あくまで応急処置的な観点として考えれば、仮にゴルフ人口が減ったとしても1人当たりのプレー回数が増えれば持ち直せる。

たとえば現在の料金は、以前の9回分で11回プレーすることが可能になった。つまり、今のゴルフ人口でも平均2回ほど増やせれば、ゴルフ場にはかつての活況が戻るはずです。

1人当たりのゴルフ支出は年間17万円(2004年推計値)で、大雑把にいえば用品2割、プレー8割になっています。ベースとなるラウンド需要が好転すれば用品など関連産業にも影響が出る。特に消耗品のボール需要等が高まるはずです。私のことを楽観論者というひともいますけど、考え方としては間違ってないと思いますね。

<i>2004年度の余暇市場を調べた「レジャー白書」によれば、同年のゴルフ人口は1030万人で、年間支出額は1人当たり16万9500円だったという。内訳は用具代が26%、プレー代が74%で、大西氏の指摘とほぼ一致する。ゴルフ用品市場は4370億円で、球技スポーツ用品の66%を占めている。</i>

で、肝心な話、プレー回数を増やすには「時間」と「お金」が二大要素になります。お金は過当競争によるプレー料金の低下などで、ゴルファーの環境はむしろ好転している。問題は時間で、レジャーの多様化が進む昨今、ゴルファーのモチベーションを高める施策が必要になります。

その際、ゴルフ場の魅力をどのように構築するかを考えなければいけません。たとえば直近の課題として「2007年問題」があります。これは1947年生まれを第一陣とした団塊の世代が定年を迎えることで、時間とお金を持つ膨大な消費集団が現れることを意味します。

様々な産業が狙っているわけですが、こういった文脈でゴルフ場を考えたとき、方向性は2つです。ゴルフにステイタスを求めるハイエンド層と、大衆化を前提にした健康志向。特に法人会員でプレーをしていた人々は定年退職で権利が失効し、友人とも疎遠になりますね。個人の老後を考えれば非常につらい局面ですよ。

だとすれば、今後の会員メリットはロータリークラブと同じようなサロンです。コミュニケーションの磁場になる役割も求められるでしょう。

面積の3~4割が借地のところも

ただし、すべてのゴルフ場がサロンを目指せるわけではありません。ゴルフ場のグレードをABCでランク分けすると、鷹之台や戸塚、小金井などは以前よりも会員権相場が上がっており、サロンとしての役割が期待できます。これらAクラスのゴルフ場は、全体の20%ぐらいではないでしょうか。

その下のBクラスは相場が横這いで全体の30%、下落しているCクラスが50%ほどと推計できます。今後、新しいコースが増える要素はありませんから、Cクラスが経営難に陥ると、プレーするゴルフ場が急減して、一気に産業規模が縮小する可能性も否定できません。

ゴルフ場業界が抱えるもうひとつの問題は、土地が「虫食い状態」になっていることです。実は、ゴルフ場の経営会社は100%自社の土地で運営しているところは少なく、面積の3~4割が借地というケースも珍しくありません。そのため経営の圧迫要因になるのが借地料で、地主へ払う借地料が年間3億円なんて話も聞いたことがあります。

契約期間は5~10年が一般的ですが、こういった諸々の要因を含め、全国レベルでは約500コースが潜在的問題を抱えていると想像できます。返還するのか、継続するのか。継続ならばどのように借地料を払うのか。これは将来にわたる問題といえるでしょう。

<i>ゴルフ場業界では、民事再生となった事業者が、再度、経営破綻に陥ることも懸念される。預託金の返還は減免されたが、プレー料金の値引きによるゴルファーの獲得合戦が収支バランスを悪化させ、極端にキャッシュフローが悪化している。</i>

<i>これに借地権等の問題が絡むなど、経営基盤は脆弱なのだ。特に80年代後半に開場したゴルフ場の苦戦が目立つのだが、大西氏が住友ゴム工業時代に関わった施設も幾多の荒波を被った。多少の資本参加まで含めれば青木功GC(兵庫、会社更生法)、さくらんぼCC(山形、売却)、ザ・オークレットGC(岡山、共同経営)。なかにはザ・サイプレスGC(兵庫、特別清算)のように再建中の施設もあるが、いずれも経営難に苦しんだ。</i>

ゴルフ場のコスト構造

私が住友ゴムにいた当時、様々なゴルフ場案件が持ち込まれ、結果的に苦戦したものも多かったですね。時代の熱気もありましてね、たとえば青木功GCには住友の資本が10%しか入らなかったものの、オーナーが一気に走ってしまい、引きずられる場面もあったわけです。

兵庫県のサイプレスは、私がオーナーから設計を頼まれて、ゴルフ場の専務理事まで務めました。残念だったのは、千葉で開発していた系列コースが苦戦して、その余波をサイプレスが被るなど、不測の事態で特別清算に陥ったことです。

会員の皆さんには0.5%の清算配当を行い、さらに0.5%を株式に換えてサイプレスクラブという受け皿会社を設立した。それでゴルフ場を15億円で譲り受け、前の会社は破産手続きをとりました。

しかしその後、会員権の価値は当初の0.5%から40%(2005年当時)に戻っています。会員は450人ですが、最近800万円で募集して新たに10人が入りました。もちろんエクスクルーシブだからオープンマーケットではありません。

サイプレスの株を評価してもらえたことは率直に嬉しいし、再建にも力が入ります。最終的には850人以内の株主を予定しており、そのときの事業計画は、会員とゲストで年間入場者は3万人まで、平均単価は2万5000円で年商7億超、税引き前利益が2割という青写真を描いています。

再生計画のポイントは、倶楽部ライフの魅力作りとコストカットによる黒字化に尽きます。最上級のサービスで顧客満足度を高めれば、必ず再生できると思っています。

ただし、一般論で申し上げると、ゴルフ場経営は多くの足枷があり、収益性は良くありません。全国のゴルフ場売り上げを入場者数で割ると1人当たり1万1500円ですが、このうち固定資産税、消費税、ゴルフ場利用税が2500円にもなっている。

残りの9000円に対してキャディーフィが3000円、メンテナンス費が2200円。余った3800円で人件費や水道・光熱費、事務所やレストランなどを賄っている。大阪の茨木CCは固定資産税だけで3億円も徴税されますが、年間入場者は6万人だから固定資産税だけで1人5000円の計算です。とんでもない負担になるわけですよ。

年に数ヶ月もクローズする降雪地帯のゴルフ場が厳しいのは当然ですが、それ以外の地域でも突発的な豪雪でクローズを迫られると、日銭が入ってこなくなる。天候要因を考えると、非常にリスキーなビジネスと言えるでしょうね。

先述したランク分けで経営状況を判断すると、Aクラスは年会費を入れて客単価が2万円。Cクラスは単価1万円で年4万~5万人の入場者が前提となり、Bクラスはその中間です。Cクラスをボトムラインにした場合、ここから外れたゴルフ場は経営の持続性が難しいと思います。

<hr />

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

月刊ゴルフ用品界(GEW)2005年1月号~2006年3月号に掲載していた大西久光氏の「シリーズ温故知新」をウェブ用に再編集したものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。なお、写真は文章と直接関係ありません。

<hr />

<i>大西久光氏が語る10話目の今回は、バブル経済の崩壊で壊滅的な打撃を受けたゴルフ場マーケットの変遷を振り返る。各種データを通読して、破綻の様子を生々しく振り返っている。</i>

<i>特筆されるのは、無法地帯だった会員権取引と錬金術としての預託金だ。ゴルフ場の土地買収も完了していないのに会員を募集して、莫大な「預かり金」を懐に入れたゴルフ場経営者の罪を問う。</i>

<i>ハゲタカと呼ばれた外資系ファンドの買収術も解説している。</i>

毎週火曜日掲載

赤信号、みんなで渡れば怖くない

1999年春、私は長年勤めた住友ゴム工業を退社しました。ダンロップスポーツエンタープライズの社長なども務めておりましたが、それら一切から身を退いて、後事を後輩に託したわけです。

ただ、間髪を入れずに新しい事業を始めました。この年の6月、ターゲットパートナーを設立しましてね、新時代に対応するコンサルティング会社という位置付けです。ゴルフ場の再生や用品開発、テレビ解説やコース設計など、住友時代に築いた経験やノウハウを生かしてゴルフ界の発展に寄与しようと一念発起したのです。

私は日本ゴルフコース設計者協会の理事長(当時)も務めておりますが、そういった経緯から昨今のゴルフ界には思うところが多いですね。

そこでまず、ゴルフ場はなぜ、現在の疲弊を招いたのか‥‥。今回はこの点を検証してみましょう。

ゴルフ産業が崩壊してしまった第一の原因は、バブル経済の破綻です。そのことは誰でも知っていますが、見逃せないのは92年のピーク以降、下降を続けていたマーケットが97年に一度復活して、その後また、さらに縮小の足を速めたことです。

持ち直したかに見えた業界が再度落ち込んでしまったのは、橋本税調の消費税アップが原因で、如何にもタイミングが悪かった。バブルが破裂してからも、国内のゴルフ場は約600コース増えています。ゴルフ場開発は、一度走り出すと途中で止められないわけですが、これによって需給バランスが極端に悪化して歯止めが効かなくなったのです。

ゴルフ場は用地買収と許認可に多くの時間が費やされるため、いざオープンすると市場環境が激変していることも多い。開発を中断するのも難しく、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と集団で渡ってしまいました。

90~93年にかけては毎年100コースほど開場しましたが、仮に今、90年当時のコース数だったなら、需給バランスはとれていると思いますね。ところが過当競争がダンピングを招いてしまい、経営破綻につながったのです。

<i>国内のゴルフ場産業は、1992年の1兆9610億円がピークである。昨年(2004年)が1兆1930億円だから39.1%減、金額にして7680億円を失った計算になる。90年以降の開場数は90年96コース、91年108コース、92年102コース、93年99コースで、大西氏が指摘したように、この4年間で毎年100コースが産声を挙げている。</i>

<i>ゴルフ場経営者達の先見性のなさは厳しく問われる必要があるが、時代の熱気を勘案すれば、あながち無謀とは思えない節もある。</i>

<i>ゴルフ市場の潜在力、つまり成長の可能性は「練習場人口」と「コース人口」の比率に置き換えられ、これが頂点だった93年はコース人口の1340万人に対して、練習場人口は1940万人。練習場人口がコース人口を44.7%上回り、90年の29.9%を遥かに凌ぐ勢いだった。</i>

<i>この数字が意味するものは、ゴルフ場未経験者がゴルフ人口を600万人も上回り、豊富な予備群を抱えていたことになる。当時、都市部での休日の練習場は2~3時間待ちが当たり前で、バブルの後遺症も短期で治癒すると思われただけに、開発ラッシュは止まらなかった。</i>

「ゴルフ悪者論」の実態とは

ここに総務省の資料(平成16年サービス業基本調査)があります。9ホール程度を含めた国内のゴルフ場全体について、99年と2004年を比較したものです。

これによると過去5年間で施設数は5%減(2878→2726箇所)、総従業員数は17%減(15万4610→11万7527人)となり、1コース当たり10人ほど減っています。総事業収入は31%減(1兆5921→1兆818億円)ですけれど、利益は116億円の赤字から171億円の黒字に転じている。積極的なリストラによって体質は好転しており、やりようによっては再生できることを明かしています。

問題はゴルフのイメージですね。私はこれが、ゴルフ産業の疲弊を招いた3番目の原因だと考えます。一言でいえば預託金の問題で、「ゴルフ悪者論」が定着した。

まず、含み資産として市場性を持っていた会員権が紙屑になり、コアゴルファーの懐を直撃しました。その損失を確定申告で落とせたのが多少の救いだったとしても、民事再生が法制化されたでしょ。あれは預託金を切り捨てるための法律ですよ。

今では多くの破綻企業が申請していますが、基本的にはゴルフ場の預託金対策として生まれた法律だと私は思っています。会員の怨嗟が連日報道され、「ゴルフ」がバブルの象徴と見なされるようになったのです。

ただ‥‥。日本独自の預託金制度が諸悪の根源のように言われますし、悪用した経営者は責任を問われて当然ですが、預託金がなければ日本のゴルフ産業は発展しなかったようにも思いますね。

国土の狭い日本では用地買収にお金がかかり、コース建設は極めて困難です。アメリカのゴルフ場は8割がパブリックコースですけれど、日本のパブリックはわずか1割で、9割が会員制になっていることにも明らかです。

もうひとつの事情を言えば、欧米型の入会金と年会費でゴルフ場運営を賄うと一時所得が発生し、税金で半分持っていかれるわけですよ。預かり金にはそれがないし、まして第三者売買で流通すればゴルフ場が預託金を返還する必要もありません。

この方法が生まれたのは60年代でしたけど、仮に違う方法をとったなら、2500コースはできなかったと断言できます。

バブル三悪と呼ばれた会員権

問題は、預かり金にもかかわらず、これを自分のものと勘違いした経営者が多かったことですよ。証券取引が厳しい株は財務省への届出など、しっかりチェックされますが、会員権は有価証券ではありません。単にプレーするための権利にすぎません。

70年代には土地を購入する前に会員を募集した企業もありましたし、会員権業者には資格制度がなく、保証人も必要ない。責任を持つべきオーナーも返すつもりがないなど、まるで無法地帯だったのです。

一方、ゴルファーにとっても会員権は恰好の投機対象でした。上がれば第三者売買で利益が出るため、個人が3口も4口も買いましたし、法人も積極的に購入した。これは単なる推測ですが、トータル20兆円を超える額が会員権市場で動いたのではないか。途方もない金額だと思いますね。

<i>バブル三悪(土地、株、ゴルフ会員権)と称された会員権は、その価値を急速に下げ、預託金の償還期限も迫るなどで破綻企業が相次いだ。今後、法改正により個人会員権が損失計上できない事態にでもなれば、さらに混乱するかもしれない。まさに青息吐息の状態だ。</i>

<i>ここに着目したのが外資系の投資会社である。「ハゲタカ」と呼ばれた投資ファンドは、底値でゴルフ場を買収し、経営を建て直して売却するという青写真を描くなど、国家的資産の草刈場になってしまった。これがのちに、アコーディア・ゴルフとPGМという二大ゴルフ場チェーンの誕生につながっていく。</i>

ハゲタカが買収した方法

彼らが買収するポイントは、金銭的価値の有無にほかなりません。それのみを追求するはずだし、売却によって利益を得るのは当然です。

その際、ゴルフ場の価値判断は大きく2つに分かれます。ひとつは単年度の収支であり、他方は資産価値の観点です。

今のご時勢で18ホールを造ろうと思えば50億円でも無理ですよ。だけど、バブル時代に比べてゴルフ場の資産価値は10分の1に落ち込んでいて、これは下がりすぎだと私は判断します。外資が特に狙うのは単年度収支の悪いところで、ここにアイデアを注ぎ込んでキャッシュフローを発生させ、売却物件の価値を高めるという方法です。

利益が出る目処が立てば売却するのは当然で、躊躇する理由はありません。買値と売値の差額が利益になる。大量の破綻コースを買いまくる外資系ファンドは、上場してお金が入ったら手仕舞いするんじゃないですか。このスキームは5年から10年のターゲットで完結すると思います。

最近では東京建物など、国内の不動産関連が買い始めましたが2~3年遅いですよ。機を見るに敏な外資系に比べて、日本の会社は如何にもアクションが遅いですね。

<hr />

「ゴルフ産業を創った男」記事一覧はこちら

すべて読み込まれました。

ゴルフ産業活性化メディア

ゴルフ産業活性化メディア